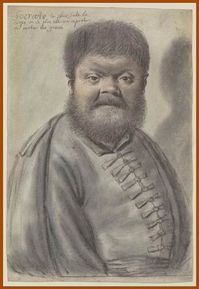

Сократ (Натур-философия натур)

Мне рассказывают, что Вы погрузились в хандру, Дорогой Друг. Правда ли это?.. Если это на самом деле так, я хочу прийти и пожелать доброго дня Вам, тому, кто так добр и велик — лучший из людей, как Сократ, которому Вы, определённо, Собрат. И мой собрат. п

...если попытаться соединить (кривой линией) крайние точки жизни Протагора, картина получится достаточно чёткая..., для такого-то времени. Пользуясь вместо заголовка неким (произвольным) набором имён, её можно было бы оформить в качестве заголовка..., — к примеру, так: «... между Анаксагором и Сократом...» на всякий случай напомню ещё раз (а потом и ещё несколько раз), что в исторической ретро’спективе (оглядываясь на зад), как бы ни странно было это предположить, тема Сократа и его окружения напрямую выводит на вопросы значительно более общие и точные (читай: хомологические и хомистические), включающие в себя, например, пригодность человечества к продолжению его гегемонии на планете, а также жизнеспособность людей в биологической перспективе хотя бы двух-трёх тысяч лет. …признáюсь, я был почти потрясён, наблюдая как зал всерьёз потешается над текстом Платона. Да, представьте, это на самом деле было так. Странно, не правда ли? <...> Вот погодите, ещё немного, и они станут с увлечением рассказывать друг другу, что великий Сократ — это сказочный персонаж, выдуманный этим старым фантазистом Сати... чтобы не говорить слишком длинно и безрезультатно, придётся насильственным образом укоротить, сократив до небольшой гладкой площадки на голове, о которой идёт речь. Без лишних слов, место Сократа в качестве культурного жупела современной популяции на данный момент оценено ошибочно, и представляет собой системную, местами намеренную фальсификацию его неверных «учени(ч)ков» и, как следствие, заслуживает принципиально иной оценки (которая уже давно сделана подателем сего). Всё перечисленное имеет прямой выход на главное системное открытие, значение, на’значение & внутреннее содержание..., короче говоря, на главный результативный остаток от жизни основного автора ханóграфа. В противоположность того трафаретного места якобы «комо’зитора» или «п’сателя», которые были ему навязаны в парадигме стереотипов и речевых штампов обыденного «сознания». Честно говоря, этот тон, несколько навязчивый и сентиментально-идиотический..., этот тон, (я хотел сказать) в котором написана статья, — меня слегка раздражает. Уместен ли он? я, они... Их, наконец. — Однако..., увы. Ничего поделать я не могу. Потому что именно таков, как ни крути, был основной внутренний тон центрального предмета статьи. — Колонна без конца. Пять чаш Сократа. И на самом кончике хвоста — печальный глаз, один. Или два. — Огромное, ни с чем не сравнимое одиночество. — То, которое может быть известно всякому в этом мире. Но никто..., почти никто не трудится его увидеть и раскрыть. Для себя (хотя бы). — Тем более, для по’стороннего взгляда.

имя Сократа уже вскоре после его смерти не скрывало под собой реального человека или, тем более, конкретного «философа» (софиста). Усилиями его концентрического окружения, которое из ложного доверия привыкли называть «учениками» (а на деле вернее было бы называть «апостолами», конечно), очень быстро превратилось в типичную & типовую легенду (из истории нравов) или очередную сказку детских пожеланий из серии: «о том, чего не было, но очень хотелось». — Сказку, между нами говоря, настолько же неправдоподобную, насколько и — бес’полезную (не говоря уже о вредности). Однако именно в этом кислом после’вкусии — и состояло фундаментальное значение «мистерии Сократа» или, если угодно, его главное открытие в области исследования породы & природы человека (именно та специализация, которую он настойчиво обозначал как основную в своей словесной..., пардон, — я хотел сказать, — в своей философской практике). Причём, наибольший вес его величайшее «открытие» (которое, с позволения сказать, он не совершал) приобрело далеко не сразу, но — постепенно, захваченное катившимся под горку снежным комом (грязи). шаг за шагом, век за веком, только спустя две тысячи лет он занял своё нынешнее место в постепенно нараставшем контексте последствий и наслоений. Этим комом или контекстом стал для Сократа перечисленный выше (или ниже) состав организованной группы из четырёх представителей Homos apiens, началом которого был Анаксагор, а окончанием — Христос. Таким образом, ужé в конце XIX века вполне можно было сделать выводы и принять их к действию. — Однако этого не случилось, само собой. Вернее говоря, не совсем так: выводы были сделаны только частично (ярким подтверждением чему стала — одна (не)известная книга, наша общая с Фридрихом), а действия за ними никакого не последовало. Как результат, сегодня остаётся сказать прямо и сухо: о дальнейшем можно не беспокоиться. Поезд ушёл, и рельсы давно простыли. Сократ покончил с собой вполне можно допустить, что при иных условиях (заранее не уточняя, при каких именно) прорывное открытие «группы Протагора», хотя и не сделанное афинским гражданином по имени Сократ, но зато отчётливо про’явленное & вы’явленное им в течении всей посмертной истории своего имени, могло бы не только поменять в корне основной стержень существования всего нынешнего человечества, но и продуктивным образом спасти его от очевидного антропо’логического коллапса, к которому оно постепенно подвигается в полуавтоматическом режиме. Как всегда, без тени проблесков о...сознания, без понимания содержания или смысла своих поступков (как системных, так и частных)... Говоря околоточным языком, сегодня их ещё можно было бы развернуть или, по крайней мере, остановить. — Хотя... небезынтересно было бы поглядеть, кáк эти ущербные безголовые твари попытаются воплотить очередную оригинальную доктрину — ради спасения собственной шкуры. Какая дивная порка!.. Как говорил в таких случаях святой равно’апостольный Эрик: «у меня заранее зализываются глаза...» Было бы странно, если бы такой человек со столь наивным, почти дебильным характером — не сохранил и в личной жизни какую-то по-деревенски сентиментальную и наивную преданность своему почившему & неучившему учителю. Обожавший кошек и постоянно державший их в доме по нескольку штук, всякий раз парочку своих питомцев он обязательно называл «Сати» и «Сократ» (понятное дело, в честь самогó мэтра — или сáмого известного его сочинения, симфонической драмы «Сократ»). но шутки в сторону! — о кошках ли теперь рассуждать, когда на кону вопросы жизни и смерти совсем другого рода животных!.. На этой территории, где любая биология с первого слова превозмогает философию. — Проще говоря (хотя, казалось бы, кудá уж проще), в системе броуновского движения человеческой цивилизации (прежде всего, в её современном виде), сделанные автором этого текста отдалённые хомистические выводы из анаксагоро-сократовской линии, фактически, сводящейся к вытоптанному и уничтоженному учению Протагора, могли быть положены в основание направляющего течения... Причём, не вполне тупикового, в отличие от всех прочих. В том простейшем смысле (не тупикового), что через него совокупность живущих на земле людей и называющая себя «человечеством», впервые могла бы получить возможность иного выхода, чем заложен в их природе, равно «сознательной, но не разумной», — и «мыслящей, но не сознательной». ...трудно не заметить, что во взглядах и, прежде всего, в сáмом скептическом тоне Сократа содержится очень много общего с Протагором, который (несомненно) оказал сильнейшее влияние как на самого Сократа, так и — на его учеников. По несчастному случаю, к общности философских взглядов (и, как следствие, классической ревности) примешалась личная неприязнь, а также крайне розные этические представления о том, каковой (в идеале) должна быть жизнь и поведение «настоящего» философа. Причём, всё было до неприличия всерьёз. В результате, едва ли не вся школа Сократа унаследовала от него оппозиционное отношение к персоне Протагора и, как следствие, сохранила тот пренебрежительный (и принципиально неправдивый) тон, который стал традиционным ещё при жизни этого «софиста, торговавшего истиной». здесь могла бы последовать целая цепочка выводов, один краше другого... Однако, сократ’им (как неоднократно предлагал герой этой страницы, постепенно приближаясь к своей последней чаше). Самое время остановиться и остановить пустой поток слов, оставив в стороне многочисленные партикулярные глупости. — Здесь и сейчас, в неизбежном контексте времени & прос(т)ранства человеческой среды, всё сказанное выше — есть несомненная утопия. Что значит это слово в данном случае, пояснить не берусь (вероятно, модель подводной лодки или нового ледокола для поднятия с колен). Праздник отменятся. Причина? — она яснее ясного. И прежде всего, мы оставим его при себе (в составе всё той же «организованной группы»). Поскольку автор новой науки с абсолютным правом считает себя пожизненно непримиримым и в полной мере вне...конвенциональным типом, отрицая любую коллаборацию с оккупантами & прочим человеческим мусором, способным (в лучшем случае) на неверное понимание. За примерами далеко ходить не нужно (они валяются везде). Многочисленные фальсификации теории и практики жизни Сократа, Протагора и других участников группы более чем наглядны. А потому..., потому оставим наивные сомнения для романтичных обывателей и про’фессионалов... Любое открытие (каким бы оно ни было) имеет прекрасные перспективы, как всегда, быть замолчанным, оболганным и растащенным на порожние огрызки. Оболганный и(ли) обворованный едва ли не всеми своими современниками, Протагор остался кое-как известен как историческая личность, но почти полностью похоронен под грудой мусора и лжи — как яркий, афористический, и временами — экстремально мыслящий философ. Рассказывая о нём (примерно так же, как и о своём учителе), ученики Сократа сложили по существу — Евангелие. С одним только (существенным) отличием: это было несомненное анти-Евангелие (о «падшем ангеле» или повесившемся «Иуде-апостоле»). Так же как на Сократа, его ученики врали и на Протагора. Врали — как на покойника (тем более, что он и в самом деле был покойником). Как и Сократ... можно было и не продолжать, конечно. Тем более, в том же духе... Добившийся невероятного (по тем временам) успеха, авторитета и славы, а затем осуждённый, обобранный и оболганный в тех же Афинах, —Протагор, подводя двойную черту под его жизнью, остался (голым) философом (а то и «софистом») без учения. Его книги последовательно сжигались, замалчивались и уничтожались, а ученики Сократа, в особенности, Платон и (в меньшей степени) Аристотель, ревниво следуя прижизненной традиции своего «учителя», искажали и до неузнаваемости перевирали слова Протагора, но в первую очередь, уничижали его лично. Главной причиной всех фальсификаций (непроизвольных и намеренных) стало тривиальное желание вытолкнуть на первый план славу философа-Сократа (за счёт Протагора). И снова сократим, как (снова) якобы завещал якобы велiкий якобы Сократ. Не менее сильным и жёстким оказалось и влияние громкого «процесса Протагора» (в ходе которого он получил сначала смертный приговор, а затем «помилование») на современников: прежде всего, на Сократа, которому в тот момент было около 60 лет (он был на десять лет младше Протагора). И тем сильнее было впечатление, что эти два философа были очень близки друг другу по своим взглядам, но кардинально разошлись по своей жизненной этике и, если угодно, у них не получилось личного контакта. К моменту «процесса Протагора» Сократ имел устойчивую неприязнь к своему визави, а «школа» этого красавчика-софиста, его образ и жизненная позиция стала поводом для постоянных шуток и издёвок в кругу учеников-сократиков. Тем большим стало раздражение и разочарование от результатов суда. По мнению Сократа, Протагор недопустимо уронил звание философа и «не поставил» несправедливое и глупое общество на его настоящее место. По существу, запомнив эти унизительные лично для себя итоги, Сократ имел перед собой подспудную цель: добиться реванша при первом же удобном случае. И этот случай подвернулся спустя ровно двенадцать лет, в 399 году до н.э., когда состоялся совершенно аналогичный процесс, но уже над Сократом, точно так же обвинённом в безбожии — и приговорённом к смертной казни. Всё дальнейшее поведение Сократа, его отказ покинуть Афины и добровольное самоубийство по приговору суда имело, в том числе, и высокую этическую задачу. Своим поступком он исправлял «ошибку Протагора» и показывал всем: чтó есть философ и каково его место среди людей. пожалуй, пора подвести итог (тем более, что он уже очень давно подведён). — Ярчайшая греческая вспышка, воплощённая тремя смертниками (Анаксагором, Протагором и Сократом), этой (не)святой троицей прото’философии, оставила ныне (в нашем «настоящем будущем») крайне бедные результаты, прямо-таки на грани духовной нищеты. Проще всего было бы назвать это одним словом: усреднение. Или профанация. Но точнее всего: низведение до общего уровня. — И произошло это, в основном, стараниями разного рода «посвящённых», «подвижников» и прочих «верующих» (в мировой Разум, вестимо). Прежде всего, конечно, в этом процессе преуспели христианские функционеры — имевшие сакральное обыкновение в массовом порядке выносить приговоры и сжигать как письменные источники, так и их авторов, — чтобы содержащаяся в них искра «высшего разума» впредь уже не могла составить конкуренции высшему «божественному принципу» власти... «Вдохновенным богами» людям Сократ не доверяет ― да и как можно доверять им, раз известно, что богов нет? Или, если признать позднейшее толкование Гегеля, ― раз Бог обманывает человека, как он и сам в этом признался, когда умный змей, проникнув в его тайные намерения, обличил его перед первыми людьми? Во всяком случае, если уж быть крайне осторожным, нужно держаться Протагора: περι μεν θεων ουκ έχω ειδέναι ούθ' ως ουκ εισίν (о богах я не знаю, существуют ли они или не существуют). Сократ, даже перед своими судьями, которым предстояло разрешить, правильно ли Анит и Мелит обвинили его в непризнании богов, сказал то же, что говорил Протагор. Только, т.к. у него речь шла не о богах, а о бессмертии души, то многим до сих пор кажется, что Сократ думал иначе, чем Протагор. На самом деле оба исходили из одной мысли, но реагировали на неё одинаково, по-видимому, страстно ― хотя каждый по-своему. И тем не менее, закончу (как всегда) традиционным формальным основанием, положенным поверх всего... Если у кого-то из ренегатов или апологетов всемирно=исторической сократологии появится желание как-то инициировать или ускорить выкладку этого крае’угольного материала (если его в принципе можно называть «материалом»), никто не возбраняет обратиться, как всегда, → по известному адресу не...посредственно к (дважды) автору, пока он ещё где-то здесь, на расстоянии вытянутой руки. Однако..., рекомендую не тянуть (за хвост). Чаша болиголóва почти выпита, и лавочка скоро закроется..., притом, по-крупному, «бес’ права переписки». А затем ещё раз..., и уже окончательно. Как завещал ваш великий Сократ... Трудно завысить этико-культурное значение смерти Сократа для цивилизации и европейской культуры последующих двух тысячелетий. Пожалуй, из всех судебных процессов государства над личностью, его поступок уступил только состоявшейся спустя четыре сотни лет казни «царя иудейского», — хотя (вне всяких сомнений) итоги «второго самоубийства» были искажены и гипертрофированы до такой степени, что ставить рядом два этих события сегодня представляется — постыдным. И тем не менее, возвращаясь к чаше Сократа, ныне нельзя не признать, что больше половины сока цикуты из этого грубого сосуда по праву принадлежала — и до сих принадлежит — Протагору.

| |||||||||||||