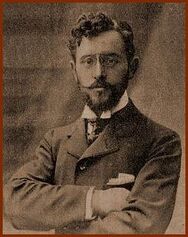

Флоран Шмитт (Эрик Сати. Лица)

Равель — это, конечно, тоже «Римская премия», но очень большого таланта. Как бы тебе сказать..., это ещё один Дебюсси (немного моложе), только значительно более вызывающий и шикарный. н Моё бедное доброе дитя. пожалуй, только что сказанного уже вполне достаточно, поскольку в некоторых случаях (замечу глубоко в скобках) смачный удар кулаком в лоб (или по лбу), а также несколько слов прямого намёка на кривые обстоятельства могут сказать значительно больше, чем длинный хвост в несколько оборотов вокруг заднего прохода. А потому — оставим... И сократим, — как сказал бы один наш старинный друг. Да... Очень удачное слово. Да... Потому что ради вящего примера (после всего сказанного) я традиционно оставляю здесь мягкое, отчасти, вялое или даже дряблое перенаправление на другие хано’графические страницы, имеющие (кое-какое, иногда опосредованное или принципиальное) отношение к этому комо’зитору в образе благо’пристойного & благо’получного хлыща небольшого роста, а также его многочисленным клановым теням и проекциям (будь то внутренним или внешним, бес разницы)...

— В противовес академическому, засохшему и опухшему Национальному музыкальному обществу (а равно и Независимому музыкальному обществу), всецело находившимся под пяткой Форе, Равеля и Шмитта, ещё во время войны, обходя запреты осадного положения, Сати попытался организовать «Концерты новых молодых» (Les concerts des Nouveaux Jeunes). — Именно тáк (словно бы в прямое возражение несносному Равелю) он назвал группу восторженных почитателей новой «парадной» (совсем непарадной) эстетики. Первый концерт «новой молодой» группы состоялся в Париже вскоре после премьеры (и прямо на гребне волны) «Парада», 6 июня 1917 года (со дня первого и единственного скандального спектакля не прошло ещё и месяца).

на всякий случай напомню ещё раз (как патентованный обозреватель минимального минимализма), что в истерической ретро’спективе (оглядываясь на зад) тема этого благополучного копо’зитора своего времени, на сегодняшний день значительно более ветхого и менее известного, чем сам Сати, была изрядно за...тронута или примерно так же размята основным автором ханóграфа в нескольких фун’да...ментальных работах о Сати и его окружении, прежде всего, таких как «Воспоминания задним числом», «Малая аркёйская книга» и «Три Инвалида» (список, как всегда, далеко... не полный). Учитывая глубоко ракох’одную специфику этого до мозга костей конвенционального автора (имея в виду Флорана Шмитта, конечно), полностью и со всеми потрохами принадлежащего к профессиональной культуре (со всеми вытекающими особенностями и последствиями), а также полную бес’перспективность диалога с лицемерной популяцией Homos apiens, автор этих слов имеет полное право уклониться от выкладки в публичный доступ своего, совершенно отдельного & особого текста про этого, мягко говоря, до сих пор психологически не выясненного и не’про’штампованного бухгалтерией типа, про «творчество» и «биографию» которого было опубликовано немало текстов, но все — исключительно поверхностные, нечленораздельные и — жёваные (не выходящие за рамки тупого конвенционального музыковедения). Причём, во всех этих изданиях об Эрике Сати (оказавшем хотя и опосредованное, но весьма явное влияние на Шмитта на рубеже 1890-х годов) не содержится по существу ни слова..., — или несколько строк, вполне дряблых и бессодержательных. Воззвание к музыкантам : и тогда..., словно бы случайно позабыв основной предмет этой тусклой статьи и внезапно развернувшись на 180 градусов, я спрашиваю..., — да, я задаю вопрос... прямо в лоб: «по какой же причине авторы работ о Шмите, Равеле или Дебюсси (список произвольный, разумеется) столь дружно помалкивают об Эрике Сати?..» — Я спрашиваю (втихомолку), хотя ответ мне известен как свои шесть пальцев на задней ноге (собаки). — Однако я всё равно продолжаю спрашивать, исходя из ложных намерений. И что же: утрудился ли кто-нибудь не то, чтобы ответить, но хотя бы даже поставить один этот вопрос (как минимум, крае’угольный для всей музыкальной жизни, вопрос, без которого все важные академические книги про музыку того времени лишены даже тени жалкого смысла, — не более чем упаковочный картон, клановая макулатура третьей ректификации). Обратите внимание: ещё раз я задал вопрос. И снова — нет ответа, как всегда. Как полагается... Такой опытный мастер как Видор увлечённо следит за развитием Онеггера! Флоран Шмитт настойчиво зазывает издателей для Луи Дюрея. Де Фалья покорён совершенно стилистической простотой Франсиса Пуленка. Равель очарован свежими звучаниями у Жермены Тайфер. Что касается Дариюса Мийо и Жоржа Орика, кто сомневается в том, что они уже «нашли себя»?.. пустое дело, можно не беспокоиться: не будет никаких ответов и впредь. И не только один этот вопрос останется без ответа. Есть в жизни Флорана Шмита (и не только Шмита, вестимо) ещё с десяток опорных точек, о которых ни разу не заходило даже и речи. Потому что — нéкому её было заводить, эту речь, бессловесные твари..., — решительно нéкому было ставить вопросы и отвечать на них, — здесь, посреди выжженной равнины так называемой «официальной науки», первый и последний принцип которой — клановое безголовое лицемерие. Мой горячий привет, фарисеи!.. ...<в свой черёд и> дальнейшие любители расплывчатых музыкальных красот не смогли избежать влияния Дебюсси-Сати. Среди них равно можно назвать ранних («неполных») импрессионистов, блуждавших между п(р)ошлым Вагнером и «новым» Дебюсси (это Эрнест Шоссон, Венсан д’Энди, Флоран Шмитт, Жан Роже-Дюкас, Андре Капле, Габриэль Пьерне, Ги Ропарц, а также небезызвестные корифеи Поль Дюка и Альбер Руссель, разумеется, список далеко не полный). и ещё раз напомню на всякий случай (как заправский отбеливатель минимального минимализма), что это лирическое от(ст)уп(л)ение объявилось здесь, на этом месте отнюдь не просто так. Скажем просто и сухо: хано’графическое эссе о Флоране Шмитте провело в режиме ожидания публикации более четверти века, пре’бывая в почти готовом состоянии (не перегретое и даже не пережаренное). — Впрочем, если постараться говорить точнее, то статья эта была (бы) не столько о нём самом, конечно, сколько о природе нескончаемой армии серых пиджаков кланового сознания (а равно и благополучных, преуспевающих & респектабельных людей своего времени). — Выстроенная на материале этого типичнейшего комо’зитора & хлыща своего места и времени, она заканчивалась большой траурной пассакалией и торжественным возложением венков на гробницу (Куперена). — Почтим же усопшего сочувственной минутой мол’чания. Пианистка Жанна Мортье не б...листала особенными артистическими данными. И даже внешними — не блистала. А потому ей и посоветовали два добрых человека (первый из которых был её вторым педагогом по фортепиано, а второй — не скажу ктó, только намекну, что его фамилия была Мортьé), чтобы она обратила внимание на музыку молодых, ещё не известных авторов (первыми из которых стали низкорослые месье Равель и Шмитт из числа «апачей»). Расчёт здесь предельно прост: когда знакомишь публику с новым музыкальным текстом, требования к пианисту совсем другие..., и не столь завышенные. В этой области почти нет специфической цеховой конкуренции и — значительно ниже риск сравнения с коллегами по клавишно-педальному не’счастью... представляя собой классический пример redlink’а (красной ссылки) более чем с полутора десятков страниц, эссе о природе ничтожества (на примере мадмуазель Флоринды Шмитт) долго и терпеливо выжидало, что в какой-то момент рвотный рефлекс у означенного выше автора притупится хотя бы до той (невидимой) грани, что можно будет кое-что (успеть) сказать об этом, несомненно, показательном представителе «общего места» парижской академической музыки первой четверти XX века. — Однако нет. «Окостеневшие и просроченные» ни на шаг не сдвинулись с места, и земля почему-то не стала вертеться в обратную сторону. И вóт, дело кончено, ещё не начавшись; можете проститься с очередным Флоранчиком и полюбоваться на типичный подарочный набор: ещё одна сушёная груша на месте живого натур-продукта. Теперь, когда известно различие наших вкусов, различие нашего музыкального воспитания, неужели возможно смотреть на нас, как на рабов одной эстетики, одной теории? Все мы подвержены влияниям: Орик находится под влиянием Schola cantorum и Шабрие; Дюрей — под влиянием Сати и Равеля; Онеггер — Вагнера, Рихарда Штрауса и Флорана Шмитта; Пуленк — Моцарта и Стравинского; Тайефер — французских импрессионистов; я во многом обязан Берлиозу и Альберику Маньяру... Если же у кого-то из проходящих мимо ренегатов или апологетов появится навязчивое желание как-то инициировать, спровоцировать или хотя бы подтолкнуть выкладку этого почти полностью отсохшего материала (если его ещё можно назвать «материалом»), никто не возбраняет обратиться, как всегда, → по известному адресу с соответствующим заявлением на имя (трижды) автора, пока он ещё находится здесь, на расстоянии вытянутой руки (левой). ...<наши> «Молодые» окончательно посылают Шмита, Ингельбрехта & других «старых» под-Видалей, пердуна-Дюбуа и рыгающего Сен-Санса прямо в дерьмовую яму для собачьих какашек. Вот и прекрасно. Вот и замечательно. Самое подходящее место... для них. и напоследок... я всё же рекомендовал бы не растекаться вязкой жидкостью по древу, не тянуть известное животное (за хвост) и не откладывать его запчасти в ящик. Как это, в своё время, произошло с печально известной «Шестёркой» (новых молодых), и наша лавочка довольно скоро прикроется, а затем и за’хлопнется совсем..., причём, «бес’ права переписки». — И тогда... pardonne-adieu, потому что ужé не будет никакого просвета во взгляде на этих бес..численных Нарциссов Шмитов пополам с Марципанами Равелями. Отныне и навсегда — серое царствие пустых мест и маленьких дырочек с лицом светского хлыща или жокея!.. Слава оккупантам, самым жестоким и неразумным! — Король умер, да здравствуют обвислые задницы! Перекуём мячи на забрала, переберём орала и заберём капрала!.. Вы говорите — «Моё поколение»?.. И правда, я имею отношение к поколению своей музыки, которая ещё не слишком пожилая, я так полагаю..., — в конце концов, её представляют ещё и Шмит & Равель, эти два выродка обезьяны без таланта. Между прочим, они до сих пор довольно неплохо выглядят, осмелюсь предположить... Я не раз видал их в зеркале, проходя мимо...

| |||||||||||||||