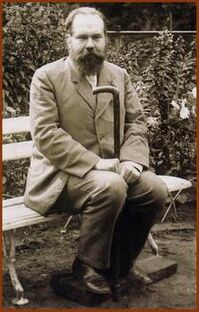

Сергей Танеев (Скрябин. Лица)

Самого же Танеева на концерте, кажется, в этот раз не было, по крайней мере, я его присутствия никак не обнаружил. Наверное, Сергей Иванович потихоньку отсиживался в Москве и составлял очередные животворные контрапункты в Мёртвом переулке, — во всяком случае тáк мне хотелось бы думать. Его спокойная профессорская музыка прозвучала так же спокойно, как он того пожелал заранее, на бумаге с пятью линейками, значительно более прямыми и толстыми, чем у большинства остальных композиторов. к ...что-то вроде “энциклопедии без фуги” получится. Непрерывное, сплошное прелюдирование. Двадцать четыре вступления к “ничему”. Этакое затянувшееся вступление к жизни, — и я даже слегка улыбнулся от собственного внутреннего понимания, — Только представь себе, какое будет нарисовано неудовольствие на лицах знатоков и любителей полифонии. И посвящение можно поставить, на обложке. “А.Скрябин. 24 прелюдии без фуг. Посвящается И.С.Баху и его приятелю, профессору Танееву.” Каково? Даже Шопен, небось, обзавидуется...

— Неужто Сергей Иванович вместе с вами прямо из Мёртвого переулка да в трактир и заявится, аки призрак? А как же его “строгий стиль”, — полуехидно интересуюсь я. на всякий случай напомню ещё раз (а затем и ещё раз, исключительно в рамках менторского минимализма), что в истерической, а также натур-философской и тавтологической ретро’спективе (оглядываясь на зад) тема как самогó Сергея Танеева, человека яркого, инвалидного и нестандартного, однако, безусловно, вырождающегося и не имевшего ни малейших признаков соответствия, так и его психотипа ранее была затронута и разъята основным автором этого ханóграфа в нескольких работах, посвящённых его «визави», — с одной стороны, Александру Скрябину (в превосходной степени), так и Петру Ильичу Чайковскому, с которым Танеев долгое время был очень близок, понимая это слово во многих значениях (хотя некоторых из них было бы лучше избежать, конечно). И здесь в первую голову придётся назвать две статьи из цикла «Тусклые беседы» (1994), полностью посвящённые отношениям Танеева с его близкими, а также обе части романа «Скрябин как лицо» (прежде всего, мало кому доступный второй том, конечно), где профессор Танеев предстаёт не только живым, но и вполне прозрачным инвалидным типом. 29 августа 1886. Майданово. <...> Встал вó-время. Дивная погода. После чая пошли с Модей по саду. Из беседки увидали на реке нечто странное. Оказалось — мёртвое тело. С отвращением фабриковал романс. Пороху нет, но как посвятить Императрице.., как посвятить Императрице менее по крайней мере десяти романсов. После обеда с большим трудом ходил в лесок. Чай. Кормление куриц, собачек и так далее. Занялся. Танеев <пришёл>. С ним к Визлер. С Кольном нашли её в саду. Прогулка. Мальчик, посланный за пенс-не. Портреты девицы, в которую Сергей Иванович влюблён и которую никак не могу вспомнить. Весь вечер старался о том безуспешно. Танеев перед ужином играл очень хорошо. (Fantaisie-polonaise и две транскрипции Листа на Шуберта). После ужина всё старался по дневнику припомнить девицу. Чудная лунная ночь. Танеев зовёт меня завтра в Демьяново.

не стану скрывать (да тут и скрывать-то нечего), что прежде всего — шикарная несопоставимость сопоставляемых величин была основным фумистическим фактором, заставившим меня немного склонить голову и поработать над двумя этими историческими казусами..., почти анекдотами (отчасти, трагическими, — вполне подстать тем лицам, которые в них участвовали). Не стану трудиться над объяснением значимого смысла феномена: не раз и не два (раза) он был освещён в разных книжках моего авторства, прежде всего, имея в виду «Скрябин как лицо» и даже, казалось бы, не имеющие никакого отношения к Танееву «Воспоминания задним числом» (завершительно-заключающая глава «после всего»). — Наглядность этого мешковатого, одутловатого и близорукого, однако, одновременно, острого на язык и непримиримого типа как идеального примера превосходит все возможные (ближайшие) варианты, а потому можно только сожалеть, что в ханóграфе так и не появилось этой статьи, — огрызок которой вы сейчас читаете (вероятно, даже с важным видом). Думаю, что дальнейшие вопросы здесь абсолютно излишни..., — не говоря уже об ответах. ...толком никто не мог ничего объяснить ни о замыслах, ни о идеях Скрябина. В редкие моменты свидания с Танеевым я иногда спрашивал о нём, думая тут найти объективное повествование от всегда корректного и точного Танеева. Но С.И. только смеялся своим икающим смехом, когда говорили о Скрябине. нконец, оставим пустые разговоры. Принимая во внимание почти полувековую отрицательную практику полной бесперспективности диалога с бес...сознательной популяцией Homos apiens, автор и податель сего имеет полное право объявить себя окончательно «непримиримым», а также вне...конвенциональным типом и, как следствие, более не вступать в коллаборацию с оккупантами & прочим человеческим субстратом, существующим только здесь и сейчас. А потому (вне всяких сомнений), и не стóило бы труда совершать ещё одну отдельную работу, оформляя, выкладывая или, тем более, публикуя (в том числе, если говорить о книге) названный текст о профессоре Танееве в публичный доступ, чтобы сообщить некоему не’определённому числу типов, пожизненно пребывающих в состоянии неконтролируемого автоматического сна, что они кое-что якобы читали про этого существующего несущественного персонажа из орбиты Скрябина, а также его случайных проекций на те лица, которые в принципе не должны были оказаться поблизости от него. Равно как и эта дряблая страница, невесть каких ветром занесённая на обочину человеческого мира, в котором не имеет ни малейшей ценности, ни такого же смысла... И пускай он продолжает играть мячиком из наличности в свой дегенеративный футбол. Вероятно, ради определённости можно было бы ещё и оставить на поверхности почвы круглую печать (такой же круглой калоши), однако даже и этот поступок слишком очевидно не стóит труда. Новоявленный пророк нового бога — Скрябина, Шлёцер возбуждает в позитивно мыслящем Танееве чувство какого-то не то отвращения, не то брезгливости... и ещё раз напомню на всякий случай (как старый недоброжелатель минимального минимализма), что эта дряблая страница в форме огрызка старой груши, полная нелирических от(ст)уп(л)ений, объявилась здесь, на этом месте отнюдь не ради красного словечка: фундаментальные хано’графические исследования о поздних скрябинских «временах и нравах» (в частности, малые извлечения из второго тома известной толстой книги) на данный момент провели в режиме тлеющей публикации более десятка (пяти, двадцати, ненужное вычеркнуть) лет, пребывая в почти готовом для употребления состоянии (не пересоленные, не пересушенные и даже не пережаренное). Представляя собой классический пример «сгоревшей рукописи, которая не горит» (opus posthume) неумеренного размера..., или навязшего в глазах redlink’а (красной ссылки) более чем с полутора сотен страниц ханóграфа, они долго и терпеливо ожидали, что в какой-то момент рвотная реакция на обычное человеческое свинство у этого автора хотя бы немного притупится, а в окружающем мире появится хотя бы крошечный проблеск при’личного поведения, чтобы можно было кое-что (успеть) сказать об этом, несомненно, видном предмете натурально-философского & этико-эстетического профиля. Поскольку... слишком уж редким и необычным по подаче и содержанию был (бы) этот прецедент..., чтобы пренебречь его возможным присутствием. Второе отделение “Русского симфонического” прошло значительно проще и “благополучнее”. Началось дело монументально вялым “Храмом Аполлона в Дельфах” из танеевской “Орестеи”, уже давно похороненной сердитым Направником. Лет пять назад, как состоялась премьера этой “странной оперы” на Мариинской “обыкновенной сцене”. И кажется, тогда же, лет пять назад, между своенравным Эдуардом Францевичем, главным “заправником” императорского театра, и слишком строгим Танеевым пробежала некая чёрноватая кошка. Единоличным решением “Орестею” со сцены — сняли, невзирая на довольно сносные сборы и почти полные залы. И вот теперь благой Митрофан Петрович напоминал музыкальной публике, чтó она потеряла из-за очередных закулисных разборок. Впрочем, разве не все дела, происходящие на сцене, решаются где-то там, глубоко за кулисами? не будем делать наивное лицо: надсадный мир не терпит исключений. Не случилось их и в этот раз, чтобы не употреблять слóва — куда более грубого. Число мелочных небрежений и прочего свинства постепенно дошло до степени совершенно нетерпимой. И даже более того... В этом мире, полностью лишённом какого-либо признака умысла, не случилось ничего, даже близко похожего на просвет. Скорее, напротив... И вот, actum est, дело кончено, — можете умилённо смахнуть скупую слезý, расписаться в ведомости & получить на руки классический суррогат, залитый щедрым слоем консервативного формалина, подстать милейшему профессору. Здесь и сейчас перед вами (выложен) очередной огрызок того, что вполне могло бы быть, но теперь не будет, а затем и вовсе — исчезнет без возможности восстановления. На месте объёмистого текста с массой уникальных деталей (нигде ранее не упоминавшихся) и главное, с той степенью проникновения в предмет, которая встречается в литературе только в качестве исключительного исключения..., короче говоря, на месте текста о Сергее Танееве, Высоком Инвалиде, так и не увидевшем своё изображение в зеркале, — того уникального текста, который собирался здесь (и не только здесь) разместиться, осталась только дряблая заметка о нём. Заметка на память об очередной (вне)системной вещи (нескольких вещах), которые имели отношение далеко... (и очень далеко) не только к так называемой музыке, организациям, школам или их ком’озиторам, но, прежде всего, к человеческому типу существования в целом (под объективом мелкоскопа), — взятому от подошвы до кисточки хвоста. Ещё одна скудная история навыворот: наподобие, скажем, того Альфонса, которого не было. Теперь он якобы есть, вопреки всему и всем. В отличие от всех прочих, которых не было и не будет... Но и только. ...в те поры внутреннюю оппозицию в московской консерватории возглавлял — бывший друг Василия Ильича, в своё время сам и “рукоположивший” его на директорство. Конечно, это был герр Танеев, дважды строгий блюститель контрапунктов, принципов и законов, кто же ещё? Особенно несносно ему было наблюдать сафоновское самодурство, полное презрение к Уставу и Правилам. Всё чаще в консерваторских высших советах разгорались скандалы и даже битвы. Однако шуринькино скандальное профессорство, напротив того, оказалось прецедентом, удавшимся в большой мере именно благодаря и поддержке — Танеева. И тем не менее, закончу (как всегда) традиционным формальным основанием, положенным поверх всего (наподобие толстой шляпы или трости с набалдашником)... Если (вопреки всему) у кого-то из проходящих мимо ренегатов или апологетов появится мало-мальски отчётливое или даже навязчиво оформленное желание как-то инициировать, спровоцировать или ускорить публикацию этого немало...важного генетического материала (если его ещё можно назвать «материалом»), никто не возбраняет обратиться, как всегда, → по открытому адресу не...посредственно к (дважды) автору, пока он ещё здесь неподалёку, на расстоянии вытянутой руки (левой). Между тем..., я рекомендовал бы не тянуть известное животное (за хвост) и не откладывать (его) в чёрный ящик. Ваша лавочка скоро прикроется, а затем и прихлопнется совсем..., к тому же, «бес’ права переписки». — И тогда... уже никаких Танеевых: ни в связи с папой-Чайковским, ни в бессвязности со Скрябиным (как лицом). Только спущенная сверху (вниз) жвачка с соплями третьей ректификации, которую вы все имеете каждый божий день в неограниченном количестве, & будете иметь впредь, от рождения и дó смерти. ...почти все скрябинские записи, прочитанные сегодня нашими глазами, дважды чужими (а про мозг я даже и не заикаюсь), имеют ещё и несколько закрытый оттенок: аутичный и словно бы «душный». Не заботясь о каком-то общительном языке, хотя бы мало-мальски конструктивном, Скрябин всегда оставался адекватен только самому себе (да и то, на какой-то краткий момент), делал записи для самого себя и ради одного процесса, — вне всякого режима диалога. Попросту, он не видел и не предусматривал перед собою ни одного читающего лица. Именно такое и только такое писание слов было для него естественным и нормальным занятием (в прямую противоположность, скажем, к этому тексту). Как закономерный результат гершензоновско-шлёцеровской архивной диверсии, если предполагаемый читатель не знает Скрябина и не находится в постоянном с ним диалоге, то возникает большой риск впасть в полнейшее недоумение, разумея это слово во всех возможных смыслах. И тогда остаётся всего два варианта, один другого хуже: либо вовсе не понять цели и существа скрябинских записей, либо понять самым поверхностным и даже превратным образом (внешне, зловредно и примитивно), толкуя их в придурковатом обывательском духе, — к примеру, таким образом, как это произошло в (тяжёлом) случае Сергея Рахманинова. Или Танеева (тоже Сергея).

| ||||||||||||