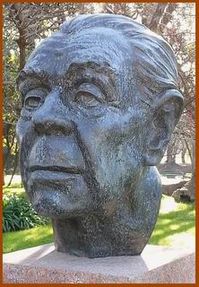

Василий Сафонов (Скрябин. Лица)

Наконец, дверь одного из классов неспешно распахивается и оттуда выходит полноватый, весьма вальяжного вида господин с гладкой бородкой и растущим авторитетом в форме пока не очень большого, но подающего крупные надежды животика. Таких господ частенько можно встретить, причём, не в консерватории..., а в первом классе ресторана. Мимо меня шуршит платьем некая трепетная ученица в полубелом, и вот я уже чуть рассеянно и, пожалуй, слишком нервно для пианиста, излагаю этому господину своё малое столичное “дельце”. Тот кто меня слушает – это Василий Ильич Сафонов. К тому времени он ещё недостаточно тучен и мастит, ещё не окончательно оброс упомянутым авторитетом и, кажется, ещё не вполне числился в директорах консерватории. Впрочем, мне в общих чертах известно нынешнее бедственное положение с этими директорами (которые закончились), и я тоже, хоть и слегка наивно, но всё же надеюсь на отсутствие единоначалия в Москве... к Совсем не таков Саша Скрябин... Маленького роста, худой, бледный, с тонкими чертами лица и очень маленькими, слабыми, «почти нефортепианными» руками. Ученик и до поры любимец (почти сынок) директора консерватории Василия Сафонова (неизменно отзывавшегося о школе Листа-Зилоти с особенным, казаческим презрением), Скрябин — ярчайший представитель шопеновской или брассеновской школы пианизма, которую в те времена чаще всего называли — просто французской... Словно бы случайно проскочившее «казаческое презрение» — здесь написано не ради красного словца. Василий Сафонов — по происхождению и, главное, по характеру, типичный терский казак (из Кисловодска), да и не просто казак, а генеральский сынок. Да и сам тоже..., ещё тот «енерáл», прошу прощения. Со всеми вытекающими. А равно и втекающими... но если до 1904 года, за первую половину внутренней истории (в бытность свою ещё ди’ректором, пьянистом и ди’рижором) Сафонов сделал немало хорошего для Скрябина, сначала своего ученика по классу фортепиано (и верного собутыльника), а затем — ординарного профессора Его (сафоновской) консерватории, то в 1907-1910 годах, напротив, отметился несколькими отменными подлостями (намеренного характера), кратко характеризовать которые возможно только через фунда’ментальное понятие «человеческая сволочь», что само по себе уже почётно, кроме слов. Тем не менее, в текущий период у художественной редакции ханóграфа нет ни малейшего желания выкладывать подробную и смачно аргументированную статью про этого, несомненно, яркого типажа из числа фигур, несомненно, салтыковского рода (не говоря уже об истории одного города). — Суммируя указанные и пропущенные Выше причины, я традиционно оставляю здесь некоторое количество мягких, отчасти, вялых или даже дряблых перенаправлений на другие статьи, имеющие (кое-какое, иногда опосредованное или косвенное) отношение к этому человеку, а также его многочисленным теням, отражениям, инъекциям и проекциям (внутренним или внешним, без разницы). В 1863 году Салтыков приехал на короткое время в Петербург с места своей службы и почти каждый день приходил обедать к нам. К удивлению моему, он был не так сильно раздражён на всё и на всех; но это настроение в нём скоро прошло, и он говорил, что надо скорей уехать из Петербурга, иначе он без штанов останется.

Ни сам Сафонов, ни семья его мне открыто не нравятся. Всегда для меня содержится нечто совершенно антипатичное в самодостаточной уравновешенности жизни. Важный, обстоятельный педагог, его полноватая серьёзная жена..., как и положено, с простоватым, почти деревенским лицом, тут же крутятся две полагающиеся дочки, девочки с какими-то совершенно одинаковыми для меня гримасками на физиономиях. Зная свой взрывчатый ехидный характер, я стараюсь всё больше играть в молчание и делать за едой постное, подчёркнуто монашеское лицо. Хотя к Саше Сафонов неизменно внимателен и почти ласков. Видно, что он безусловно выделяет его из прочих учеников и, возможно, имеет на него свои виды, педагогические. на всякий случай напомню ещё раз (а затем и ещё раз, исключительно в рамках менторского минимализма), что в истерической, а также натур-философской и тавтологической ретро’спективе (оглядываясь на зад) тема как самогó Василия Сафонова, человека яркого, но типичного для российского пейзажа во все времена, , так и его психотипа (властного самодура) ранее была затронута и разъята основным автором этого ханóграфа в нескольких работах (в частности, нескольких «Тусклых беседах»), посвящённых его сильнейшим «визави», — с одной стороны, Александру Скрябину (в превосходной степени), а (совсем) с другой — Чайковскому (пополам с Танеевым). Эти два бывших ректора московской консерватории, в конечном счёте, были виновны, что в 1889 году в alma mater всю полноту власти захватил типичный (местечковый) каудильо... Чайковский всегда считал Сафонова «человеком самоуверенным, деятельным, практическим и (извини, пожалуйста) наглым и нахальным», а потому спихнул своё нелюбимое ректорство не ему, а — Танееву, хотя и считал его слишком нерешительным и мягким для этой должности. Впрочем, судьба консерватории Чайковского не слишком-то занимала (тем более, что он очень скоро совсем отдалился от дел). Ещё ярче сложились отношения с Танеевым: он так хотел освободиться от постылого ректорства, что готов был спихнуть своё кресло кому угодно, хоть чорту в ступе, а потому и уговорил этого Василия взять в руки ди’ректорскую нагайку (несмотря на все предостережения Чайковского). Однако преподавать в консерватории Танеев — остался. И очень скоро ему пришлось пожалеть о своём неосторожном п(р)оступке: уже спустя пару лет это привело к первым конфликтам и серии сафоновских лягновений в адрес Танеева, а также обильных и пахучих помоев, в последующие годы пролившихся широкой струёй из казаческого ведра. Критическим стал 1905 год, когда протесты студентов против сафоновского (и прочего) самодержавия вылились в открытые столкновения. По итогам неудавшейся «революции» Танеев хлопнул дверью и навсегда покинул консервные стены, — в знак протеста против ди’ректорского хамства отказавшись от профессорской пенсии. А спустя ещё полгода со своего поста ушёл и сам фон-Сафонов. ...то же касалось и постепенно назревающего кризиса самого директорства Сафонова. Мелкие и крупные склоки, столь обычные в любой так называемой “среде”, тем более музыкантской, и даже принципиальные разногласия приводили ко всё более разрастающейся “оппозиции” казачьему директору. За Василием Ильичом постепенно укрепилось звание “медведь” и репутация “самодержца консерватóрского и дирижёрского”. Недавний мелкий скандал с Аренским, в результате которого “святой” Антоний Степаныч ушёл “на повышение” в Петербург, в Придворную капеллу, на освободившееся место Балакирева; назначение мальчика Скрябина на место старинного “корифея” Шлёцера, и бог весть ещё, что не могу сейчас точно припомнить, — всё это отнюдь не возвышало сафоновский авторитет, но только крепило его личную власть, за спиной которой стояли “близкородственные связи с кабинетом министров”. Насколько я понимаю, уже в те поры внутреннюю оппозицию в московской консерватории возглавлял — бывший приятель Василия Ильича, в своё время сам и “рукоположивший” его на директорство. Конечно, это был герр Танеев, дважды строгий блюститель контрапунктов, принципов и законов, кто же ещё? Особенно несносно ему было наблюдать сафоновское самодурство, полное презрение к Уставу и Правилам. Всё чаще в консерваторских высших советах разгорались скандалы и даже битвы. Однако шуринькино скандальное профессорство, напротив того, оказалось прецедентом, удавшимся в большой мере именно благодаря и поддержке — Танеева.

не стану скрывать (да тут и скрывать-то нечего), что прежде всего — шикарная несопоставимость сопоставляемых величин была основным фумистическим фактором, заставившим меня немного склонить голову и поработать над двумя этими историческими казусами..., почти анекдотами (отчасти, трагическими, — вполне подстать тем лицам, которые в них участвовали). Не стану трудиться над объяснением значимого смысла феномена: не раз и не два (раза) он был освещён в разных книжках моего авторства, прежде всего, имея в виду «Скрябин как лицо» и даже, казалось бы, не имеющие никакого отношения к Сафонову «Воспоминания задним числом» (и в первую голову, завершительно-заключающая глава «после всего»). — Наглядность этого приземлённого патриархального типа, по конструкции лица и характеру более всего подходящего на звание фельдфебеля от искусства, хотя и не чуждого известной остроте и остроумию, превосходит все возможные (ближайшие) варианты, а потому можно и пожалеть, что в ханóграфе так и не появилось этой статьи, — огрызок которой вы сейчас читаете (вероятно, даже с важным видом). На фоне всеобщего административно-хозяйственного славословия, расточаемого в адрес директора Сафонова при каждом юбилее московским консерваторским кланом (не исключая также семейного), наше маленькое эссе о самодуре и подлеце, несомненно, выглядело бы очевидной изюминкой. Думаю, что дальнейшие вопросы здесь абсолютно излишни..., — не говоря уже об ответах. У Сафонова на ужине как-то встретился я со Скрябиным. Он пришёл, помню, очень поздно, чуть ли не во втором часу ночи (это была эпоха как раз наибольших его «приключений» и выходок). Скрябин сел как раз рядом со мной — в это время он был уже автором Второй симфонии, которая ещё, впрочем, не была исполнена тогда. Сафонов относился к нему с огромной нежностью и отеческой шутливой иронией. наконец, оставим в стороне пустые разговоры (они все пустые). Принимая во внимание почти полувековую отрицательную практику полной бесперспективности диалога с бес...сознательной популяцией Homos apiens, автор и податель сего имеет полное право объявить себя окончательно «непримиримым», а также вне...конвенциональным типом и, как следствие, более не вступать в коллаборацию с оккупантами & прочим человеческим субстратом, существующим только здесь и сейчас. А потому (вне всяких сомнений), и не стóило бы труда совершать ещё одну отдельную работу, оформляя, выкладывая или, тем более, публикуя (в том числе, если говорить о книге) названный текст о генерале Сафонове в публичный доступ, чтобы сообщить некоему не’определённому числу типов, пожизненно пребывающих в состоянии неконтролируемого автоматического сна, что они кое-что якобы читали про этого вторичного персонажа из орбиты Скрябина, а также его случайных проекций на те лица, которые (по большому счёту) вообще не должны были оказаться поблизости от него (последний тезис, впрочем, я оставлю брошенным, — на потребу всем тем, кто его не способен понять даже после подробного пояснения). В те годы директором Московской консерватории был некто Василий (опять же) Ильич Сафонов. «Наш Ильич» — как его за глаза ласково называли студенты. Невзирая на почти катастрофическую разницу в возрасте, росте и весе, Сафонов был не просто учителем Скрябина, но отчасти даже его поклонником. Скрябин бесконечно удивлял его своим особенным умом и ни на что не похожим дарованием. Важный директор и неважный студент..., с каждым годом обучения они сходились всё ближе и ближе. Иногда только под утро их (чуть ли не на носилках) вытаскивали из какого-нибудь ночного ресторана. и прежде всего, по свойству человеческой транзитивности, этому фельдфебелю с грозными бровями не было места — там же, где находился «ординарный профессор» Скрябин. Неизбежно и глупо, подобное карикатурное соседство привело бы к столкновению и профанации. Равно как и эта дряблая страница, невесть каких ветром занесённая на обочину мелочного человеческого мира. Ей нет ни малейшего резона существовать здесь сколько-нибудь продолжительное время, но (спустя малую паузу) — удалиться, оставив на своём месте традиционную пустоту с двумя дырками посередине. А их маленький мир..., пускай он и дальше продолжает играть мячиком из наличности в свой дегенеративный футбол, не забывая, впрочем, и про стрельбу дерьмом из детского пулемёта. Точка с запятой; красная строка. Абзац. Засим рад откланяться и прикрыть крышку. Allez. — Вероятно, ради определённости можно было бы ещё и оставить на поверхности почвы круглую печать (такой же круглой калоши), однако даже и такой поступок слишком очевидно не стóит труда. В студенческий период (мосовская консерватория) и после, будучи уже ординарным профессором фортепиано (впрочем, не слишком-то долго), Скряин особенно близко сошёлся со своим педагогом, очень влиятельным человеком в музыкальных кланах второй столицы. Я имею в виду директора московской консерватории, Василия Ильича Сафонова (сокращённо, просто Ильич), сыгравшего в скрябинской жизни сначала роль учителя и защитника, затем — исполнителя оркестровых сочинений и надёжного помощника в житейских делах и, наконец, такого же надёжного и подлого врага. Однако в период «бурной молодости» результатом этого знакомства стали многие дни и ночи, проведённые в совместных попойках по московским кабакам..., прошу прощения, ресторациям. Очевидно, что неумеренное потребление алкоголя и любовные неудачи на первое время определили дальнейший внутренний путь (а «первое» это время затянулось примерно до тридцати двух лет, когда в жизни Николаича Скрябина произошли, наконец, изменения, причём, весьма резкие и нетривиальные). Тогда же он (почти) перестал пить (имея в виду алкоголь, конечно), за ненадобностью столь грубого и примитивного средства раскрепощения. и ещё раз напомню на всякий случай (как старый отбеливатель минимального минимализма), что эта дряблая страница в форме огрызка старой груши, полная нелирических от(ст)уп(л)ений, объявилась здесь, на этом месте отнюдь не ради красного словечка: фундаментальные хано’графические исследования о последних скрябинских «временах и нравах» (в частности, малые извлечения из второго тома известной толстой книги) на данный момент провели в режиме тлеющей публикации более десятка (пяти, двадцати, ненужное вычеркнуть) лет, пребывая в почти готовом для употребления состоянии (не пересоленные, не пересушенные и даже не пережаренное). Представляя собой классический пример «сгоревшей рукописи, которая не горит» (opus posthume) неумеренного размера..., или навязшего в глазах redlink’а (красной ссылки) более чем с полутора сотен страниц ханóграфа, они долго и терпеливо ожидали, что в какой-то момент рвотная реакция на обычное человеческое свинство у этого автора хотя бы немного притупится, а в окружающем мире появится хотя бы крошечный проблеск при’личного поведения, чтобы можно было кое-что (успеть) сказать об этом, несомненно, видном предмете натурально-философского & этико-эстетического профиля. Поскольку... слишком уж редким и необычным по подаче и содержанию был (бы) этот прецедент..., чтобы пренебречь его возможным присутствием. — Раньше я нуждался в этих внешних возбуждениях, — сознался он мне раз, — я ведь тогда очень бедовую жизнь вел... Мы сиживали с Васильем Ильичем (Сафоновым) в «Эрмитаже» до утра, вы знаете, нас запирали там официанты на ночь и уходили, чтобы утром опять отпереть. не будем делать наивное лицо: надсадный мир не терпит исключений. Не случилось их и в этот раз, чтобы не употреблять слóва — куда более грубого. Число мелочных небрежений и прочего свинства постепенно дошло до степени совершенно нетерпимой. И даже более того... В этом мире, полностью лишённом какого-либо признака умысла, не случилось ничего, даже близко похожего на просвет. Скорее, напротив... И вот, actum est, дело кончено, — можете умилённо смахнуть скупую слезý, расписаться в ведомости & получить на руки классический суррогат, залитый щедрым слоем консервативного формалина, подстать нашему генералу. Здесь и сейчас перед вами (выложен) очередной огрызок того, что вполне могло бы быть, но теперь не будет, а затем и вовсе — исчезнет без возможности восстановления. ...ещё в Европе и в Америке Скрябины научились знать цену людским отношениям, узнали власть и силу сплетни и были осторожны и насторожены. Кажется, даже больше, чем надо было, ибо Москва с её благодушием была всё-таки не мещанская Европа и не ханжеская Америка, где Скрябины сильно пострадали из-за странной и нелепой интриги, организованной дирижёром Сафоновым, его прежним другом, который, будучи большим мещанином в душе, не мог перенести такого оскорбления «нравственности», как уход Скрябина от первой жены... и умышленно скомпрометировал его перед ханжами-американцами, достигнув того, что Скрябины принуждены были уехать спешно из Америки. <...> на месте объёмистого текста с массой уникальных деталей (нигде ранее не упоминавшихся) и главное, с той степенью проникновения в предмет, которая встречается в литературе только в качестве исключительного исключения..., короче говоря, на месте текста о Василии Сафонове (со всеми его «заслугами», «услугами» и «выслугами»), — на месте того уникального текста, который вполне мог бы здесь (и не только здесь) разместиться, осталась только дряблая заметка о нём. Заметка на память об очередной (вне)системной вещи (нескольких вещах), которые имели отношение далеко... (и очень далеко) не только к так называемой музыке, организациям, кланам или их руко-водителям, но, прежде всего, к человеческому типу существования в целом, — взятому от подошвы до кисточки хвоста. Ещё одна скудная история навыворот: наподобие, скажем, того Альфонса, которого не было. Теперь он якобы есть, вопреки всему и всем. В отличие от всех прочих, которых не было и не будет... Но и только. — Правда, через день Василь Ильич приходил.. как бы извиняться, — добавил Скрябин с грустной усмешкой, — но видал бы ты, что это за картина: как он извиняется! Тоже чисто медведь. Положил свою каменную лапу мне на плечо и говорит: “Ты прости, Сашка, что я погорячился и нашумел на тебя, но если ты этакое дело вытворишь, я ещё и покруче с тобой разделаюсь! Так выпорю на базарной площади, что до конца своих дней будешь помнить, чем девица твоя пахнет! Блудить блуди, но долг — блюди!” Развернулся, дверью хлопнул и ушёл, только его и видели. “Извинился”, — называется. Как вспомню, у меня все поджилки начинают трястись, от злости... Всё-таки не умею я ещё себя держать в полном спокойствии! Ну сам посуди, чтó мне теперь этот Сафонов? Кто он, и кто я? Да и стóит ли вообще попусту волноваться?.. Но опять предательские нервы меня выдают с головой. Чистый кошмар! И конечно, никакой управы на них нет, – невесело усмехнулся Шуринька и посмотрел на меня с робкой надеждой, — Как ты думаешь, Сафонов действительно теперь станет вредничать и всячески мне противодействовать, “из принципа”? И тем не менее, закончу (как всегда) традиционным формальным основанием, положенным поверх всего (наподобие казацкой «нагайки», которой Сафонов любил дирижировать «своими» оркестрами)... Если (вопреки всему) у кого-то из проходящих мимо ренегатов или апологетов появится мало-мальски отчётливое или даже навязчиво оформленное желание как-то инициировать, спровоцировать или ускорить публикацию этого немало...важного генетического материала (если его ещё можно назвать «материалом», после всего), никто не возбраняет обратиться, как всегда, → по открытому адресу не...посредственно к (дважды) автору, пока он ещё здесь неподалёку, на расстоянии вытянутой руки (левой). Между тем..., я рекомендовал бы не тянуть известное животное (за хвост) и не откладывать (его) в чёрный ящик. Как я уже многажды предупреждал, лавочка скоро прикроется, а затем и прихлопнется совсем..., к тому же, «бес’ права переписки». — И тогда уже..., прощай Сафоныч, ни слова, о друг мой, ни вздоха: ни в связи с Танеевым, ни в бессвязности со Скрябиным. Только спущенная сверху (вниз) жвачка с соплями третьей ректификации, которую вы все и без нас имеете каждый божий день в неограниченном количестве, & будете иметь впредь, от рождения и дó смерти. А затем ещё и некоторое время — после неё. ...в конце апреля состоялась и ещё одна весьма любопытная встреча. В Париже обратным проездом в Россию оказался концертирующий медведь-Сафонов, внезапно примирившийся в Европе со скрябинским “аморальным” поведением и длинно просивший у него прощения за свои особо резкие выражения... Кажется, цельных два вечера “старинные друзья” провели вместе в беседах за коньячком, легко могу себе представить эти беседы..., но в результате Шуринька остался — только в полном недоумении...

| ||||||||||||