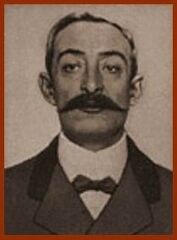

Эрнест Фанелли (Эрик Сати. Лица)

Весна в Париже... На днях состоялось очередное ежегодное пробуждение подлинной мумии господина Эрнеста Фанелли, с 1883 года поражённой удивительной сонной болезнью. Доктор Габриэль Пьерне, совершая прямо на сцене, посреди оркестра волшебные пассы обеими руками, представляет великолепно сохранившуюся мумию всем желающим зрителям Шатле. Однако, жестокая толпа, убедившись в скелетной дистрофии чудом уцелевшего, жестоко насмеялась над ним... Толпа насмеялась — да здравствует толпа! н Фанелли и Руст — двое из того же нехорошего ларца. Равель, маленький герой начал эту эпидемию новаторской лихорадки среди парижских городских сумасшедших. Она называлась так : «кто раньше импрессионист». Сначала был Сати, разумеется. Потом — появился Фанелли. И наконец, всё опошлил некий господин Руст, который с предельно важным видом показывал якобы сонаты... якобы своего дедушки, якобы написанные ещё в 1796 году! (и это не опечатка!), где волшебным образом можно было найти явное влияние Дебюсси, меня и Фанелли, вместе взятых. пожалуй, сказанного выше более чем достаточно, — в некоторых случаях (замечу глубоко в скобках) звонкий щелчок указательным пальцем в лоб (или по лбу), а также несколько слов негрубого намёка могут поведать значительно больше, чем длинный хвост в несколько оборотов вокруг заднего хода. Даже когда речь идёт об итальянской фланели на фанере или её производных на территории довоенного Парижа 1910-х годов. Не говоря уже о том, что это лицо со стеклянными глазами, более чем прозрачное..., — достаточно всего одного беглого взгляда, чтобы понять всё. Или почти всё (без слов)... А потому — оставим... Или сократим, на худой конець. Да... Очень удачное слово. Они обои очень удачные... А ниже (исключительно ради вящего примера) я традиционно (пред)оставляю мягкое, отчасти, вялое или даже дряблое перенаправление на другие хано’графические страницы, имеющие (кое-какое, иногда опосредованное или принципиальное) отношение к этому бедному (во всех смыслах) человеку, а также его многочисленным отражениям, скольжениям, теня́м, полутеня́м и плетеня́м (будь то внутренним или внешним, бес разницы)...

Имея в виду практически весь музыкальный импрессионизм выросшим из (накладнóго кармана пальто) Клода Дебюсси (и, как следствие, из какого-то пальца Эрика), не представляет никакого труда причислить к производному (двоюродному или внучатому) множеству «концентрических лиц» Эрика Сати также и бóльшую часть композиторов-импрессионистов. Пожалуй, несколько особняком будет стоять один Эрнест Фанелли, но зато дальнейшие любители расплывчатых музыкальных красот не смогли избежать влияния четы Дебюсси-Сати.

на всякий случай напомню ещё раз (как патентованный ошкуриватель минимального минимализма), что в истерической ретро’спективе (оглядываясь на зад) тема этого комозитора, более чем непутёвого, была изрядно за...тронута и примерно так же исследована под энтомологическим микроскопом основным автором ханóграфа в нескольких фун’да...ментальных работах о Сати и его окружении, прежде всего, таких как «Воспоминания задним числом», «Малая аркёйская книга», «Три Инвалида» и, как это ни странно, отдельным образом — «Не бейтесь в истерике» (список, как всегда, далеко... не полный). О результатах почти уголовного расследования можно было (бы) прочитать именно здесь, в этой статье, если бы она (по итогам последних десяти лет) не стала дряблой („Je retire“, — как сказал бы преподобный Эрик). — Не правда ли? К сожалению, основной объединяющей нитью в дуэте Сати с мумией Фанелли оказался вовсе не коротышка-Равель, а «дружище» Клод-Французский. Я говорю «к сожалению», потому что не слишком-то люблю копаться в белье людей грязных и жестоких. С другой стороны, не могу не оценить самогó бенефицианта этой страницы как человека банального и не слишком талантливого (хотя и с очевидными замашками неприкаянного & «горячего итальянского парня»). — В конце концов, оставим... Учитывая глубоко галантерейную и густо бальзамированную специфику этого бедного (во всех смыслах слова) человека, а также аналогичную бес’содержательность диалога с трижды лицемерной популяцией Homos apiens, автор этих слов имеет полное право уклониться от выкладки в публичный доступ своего, совершенно отдельного (по своей раритетности) & особенного текста об этом, мягко говоря, до сих пор слабо прояснённом типе, про «творчество» и «биографию» которого мало что известно изнутри, но чаще всего — только по-мелочи и только снаружи. В том месте, где его уже давно нет... — Какой-такой Фанелли? Не понимаю, что за дурацкая фамилия?.. Может быть он..., страшно подумать..., даже итальянец?! Дамы и господа, не давайте себя дурачить, водить за нос и пускать пыль в уши... Никакого Фанелли на самом деле не существует, неужели вы не знаете, что Фанелли — это тоже..., я. Да-да..., это мой псевдоним, это мой старый добрый псевдоним... Когда пишут Фанелли — следует читать, как всегда, «Сати». А когда пишут Сати — как всегда, не верьте глазам своим! в общем, пустое дело, конечно. На будущее можно поставить ещё одну жирную точку▪ и наперёд больше ни о чём не беспокоиться, поскольку отныне и навсегда — беспокоиться больше нé о чем. Больше я не стану говорить ничего существенного или по существу. Ни о самóй мумии Фанелли с его типично болонской физиономией, ни о тех странностях и местных затемнениях, которые сопровождали его двое’кратное появление в биографии Клода Дебюсси (старшего). Аккуратным образом: в начале и в конце жизни (наподобие траурной рамки из клетчатой фланели). Сначала с 1872 по 1876 год, а затем — в 1912 и 1913, когда оба уже были глубоко больны, однако ещё не знали об этом. Вот, собственно говоря, и вся повесть о мумифицированном комозиторе. Дальше рекомендую заниматься само’обслуживанием. А вместо эпилога — примите издалека мой горячий болонский привет, люди моего времени (и места)!.. К слову сказать, Равель в тот раз не ограничился дегустацией одного Сати, — он двинулся дальше, откопав (почти из могилы) ещё одного предтечу и однокурсника Дебюсси (по годам м’учения в консерватории) по имени Эрнест Фанелли. Правда, там не было никакой дружбы, и прямого творческого влияния также не прослеживалось. Однако и второй предтеча, опередивший дебюсси на несколько шагов — был налицо (чуть подробнее я об этом упоминал здесь, в серийной сати’стической статье). Между прочим, затея Равеля с вытащенной из парижских подвалов мумией Фанелли раздражила уже не только одного Дебюсси, но и «главного предтечу» — Эрика. И здесь, кстати сказать, берёт своё начало ещё одна история: хронической (непроходящей и непреходящей) досады Сати на своего ученика и последователя, великого «импрессиониста №2»... и ещё раз напомню на всякий случай (как заправский отбеливатель минимального минимализма), что это лирическое от(ст)уп(л)ение объявилось здесь, на этом месте, отнюдь не просто так. Скажем просто и сухо: хано’графическое расследование о непутёвой мумии «деревянного Фанелли со стеклянными глазами» провело в режиме ожидания публикации более четверти века, пре’бывая в почти готовом состоянии (не перегретое и даже не пережаренное). Представляя собой классический пример redlink’а (красной ссылки) более чем с миллиона страниц, эссе о типической породе и природе ещё одного неудачника-маргинала, затесавшегося между несколькими «выродками обезьяны без таланта» долго и терпеливо выжидало, что в какой-то момент рвотный рефлекс у означенного выше автора притупится хотя бы до той (невидимой) грани, что можно будет кое-что (успеть) сказать об этом, несомненно, показательном изгое академического клана. — Однако нет. «Окостеневшие и просроченные» ни на шаг не сдвинулись с места; и земля отчего-то не пожелала вертеться в обратную сторону. И вóт, сегодня дело кончено, даже не начавшись; можете проститься с очередным (до) полу’комозитором, переписчиком нот и ударником, а затем полюбоваться на остатки вечернего меню. Вашему невнимательному вниманию предлагается ещё одна сушёная груша на том месте, где мог бы находиться не просто реальный натур-продукт, но — очевидный психо’типический (чтобы не сказать «хомологический») прецедент, не имеющий аналогий или бес..подобия. Эрнест Фанелли... — кажется, я имел неосторожность осторожно произнести это имя... и даже фамилию: не то итальянскую, не то нидер-ландскую, не то просто откуда-то снизу, с панели... Значит, Фанелли. А между прочим, это лицо далеко..., — я хотел сказать, — очень далеко не однозначное, редкое (не только в смысле раритета), трагическое (как настоящий усатый осёл своего времени), а кроме того, далеко не лишённое интереса. Пожалуй, я готов был бы (впервые!) выполнить роль Равеля... при мумии Фанелли, и стесать с Клода Французского ещё немного французского глянца с нехорошей лакировкой. Проще говоря, статья... или даже цельная книга для про-фанов про-Фанелли ленинского формата лежит..., да, вот она лежит... здесь, совсем рядом. И если (как сказал Эрик Сати) ко мне придёт толстый обожравшийся дядя... с мешком звонких монет (золотых, разумеется) — тогда, непременно, я готов отсыпать ему несколько дружеских ударов... по лоснящемуся фасаду. Но только в таком случае. И — ни в каком больше. И тем не менее, закончу (как всегда) традиционным формальным основанием, положенным поверх всего (наподобие итальянской шляпы или испанского сапога)... Если же у кого-то из проходящих мимо ренегатов или апологетов появится навязчивое желание как-то инициировать, спровоцировать или хотя бы подтолкнуть выкладку этого почти полностью утрамбованного материала (если его ещё можно назвать «материалом»), никто не возбраняет обратиться, как всегда, → по известному адресу с соответствующим заявлением на имя (трижды) автора, пока он ещё находится здесь, на расстоянии вытянутой руки (левой). А напоследок... я всё же рекомендовал бы не растекаться липкой жидкостью по древу, не тянуть известное животное (за хвост) и не откладывать его запчасти в ящик. Как это случилось, в своё время, с печально известной «Шестёркой» (после таких же новых молодых), и наша лавочка очень скоро прикроется, а затем и за’хлопнется окончательно..., причём, «бес’ права переписки». — И тогда... pardonne-adieu, потому что впредь ужé не будет никакого просвета во взгляде на эти редкие, очень редкие и даже редчайшие мумии, фанеры и фланели от искусства. Завершим же это дело напоследок несколькими здравицами, как и полагается во всяком мало-мальски приличном обществе. — Да воссияет тёмное царствие пустых мест и маленьких дырочек!.. Король отъехал, да здравствуют дряблые задницы! — Вечная слава всем одутловатым и просроченным! Как видно, ларчик просто открывался, а число «50» (противу его математического значения) оказалось более чем «простым» (удвоением). Представленный выше способ «обновить» кварто-квинтовый круг тональностей производит впечатление равно претенциозное и нелепое, заранее воскрешая в памяти «авангардные» опыты множества провинциальных авторов-графоманов, наподобие печально известного американского бухгалтера Айвза или переписчика нот Эрнеста Фанелли, не говоря уже о курьёзных опытах Эдгара Вареза, Джонни Кейджа или Самуила Кольта. Подобное, с позволения сказать, «новаторство» отдалённым образом напоминает странную попытку очередного автора, идущего по коридору консерватории, ломиться в 24 открытые двери подряд.

| ||||||||||||