Духовное и духовое (Из музыки и обратно)

Вся жизнь местами выглядит как дырка...

И прежде всего, не стану тянуть кота за хвост... Потому что очень спешу. Простите, но сегодня мне недосуг здесь долго и подробно расписывать всё понимаемое, понятное, непонятое и понятое... А потому — сразу к делу. Прежде чем бросить всё (и даже жену), чтобы отправиться в блаженной памяти Альберт-холл на концерт некоего Иоахима и хора имени Баха...,[комм. 1] или напротив, на концерт имени Оффенбаха и некоего Иеговы, я хотел бы воспользоваться последней оставшейся у меня свободной минуткой и ... как приговорённый к смерти, исполнить своё — последнее — желание.[комм. 2]

Итак, я вижу: у меня осталось несколько кратких секунд, чтобы успеть ответить на сто тридцать два письма, пришедшие за последние дни от моих (не)верных читателей, не на шутку заинтригованных моими недавними заметками и записками о том благотворном (чтобы не сказать: благотворительном) влиянии, которое..., которое..., прошу прощения, каковое оказывает на здоровье человека (как душевного, так и физического) — игра на духовых инструментах. Конечно, сейчас, сто́я на одной ноге и находясь буквально в дверях..., вернее сказать, между дверей, я не берусь ответить на все вопросы подробно и обстоятельно, — однако некоторые мои общие соображения (на что я надеюсь, вполне безосновательно) смогут разъяснить & развеять довольно многие застарелые недоразумения & недоумения, сколь ходячие, столь и заскорузлые...[2] Дым до небес... — И прежде всего, не стану врать. Всё напрасно, когда речь идёт — о таком высоком и сильном предмете как — духовные инструменты. Особенно — медные духовные. Здесь, как говорится, всё как на духу. Впрочем, не буду сразу слишком завышать планку духовности.

Ещё в детстве, а также — чуть позже, будучи подростком, не слишком искушённым в вопросах воспитания (в том числе и музыкального), я невольно обратил внимание на один странный, но показательный факт: музыканты-духовики (особенно — медные) отличались среди своих сверстников и коллег своим, так сказать, удивительным..., иногда даже каким-то поражающим духовным развитием..., чтобы не сказать — уровнем. Но тем более такое положение дел бросалось в глаза, если эти особенные люди собирались в одном месте: сразу и помногу (в повседневном языке подобные собрания обычно называют репетициями оркестра, учебною группою или даже концертом). Наблюдая их в массе, было значительно проще опознать, рассмотреть и даже сравнить духовный типаж духовиков — с другими профессионалами в той же области...

И здесь, пропустив из чистой вежливости касту ударников, которых временами можно сравнить с портовыми грузчиками, шахтёрами или представителями иных пролетарских профессий, наконец, с каким-то удивлением и даже трепетом, я останавливался перед по’длинным гвоздём (программы). Это была несомненная загадка природы: группа медных духовых. Сияющая и сиятельная. Проще говоря, военный оркестр. Эти бравые люди..., их ни с чем не сравнимые лица, словно бы вытесанные из цельного куска дерева (или, в иных случаях, камня), несомненно, представляли собой некую особую касту. Их тяжёлая судьба, род занятий, а также вентили и пистоны оставляли на их поверхности отпечаток непреодолимой силы и глубины... Судя по описанному анамнезу, это были люди, страдающие неким совершенно особым родом духовности: физической. Предметной. И даже более того — зримой... Слова стынут в горле. С трудом могу подобрать достойное их сравнение... или (на)звание. — Подобно профессиональным спортсменам (штангистам или борцам), или паче того, артистам балета, практически, инвалидам детства, они всегда казались мне посланцами какого-то особого мира... Высокие профессионалы своих медных мехов, вынужденные всю свою жизнь заниматься тяжелейшим физическим трудом (в области головы, шеи, рук и клетки..., грудной), они представляли (и до сих представляют) собой некое специальное духовное явление, точно определить которое в те времена (находясь в нежном возрасте прикосновения к началу жизни) я не решался... А если и решался, то делал это — сугубо молча.

Впрочем, насколько я успел заметить при беглом осмотре писем, больше всего мои читатели беспокоятся вовсе не о духовности. Красной нитью сквозь добрую половину всех присланных в редакцию эпистул проходит забота о том, какое впечатление способны производить музыкальные упражнения (особенно, духовные, конечно) — внутри той сугубой общности, в которой нам всем приходится существовать: в этом месте и в наше время... Говоря более простым (и даже слегка суконным) языком, мои читатели спрашивают, не будут ли регулярные упражнения на огне, воде и медных трубах слишком сильно беспокоить или раздражать их соседей — за окном, дверью, стенами или потолками.[2] Не стану напрасно врать: конечно, большей частью их опасения вполне оправданы. И если их сосед (каким бы он ни был человеком по своему достоинству или достатку, не говоря уже о противоположном) принимается жаловаться или, тем более, ругаться, то я ни в коем случае не рекомендовал бы с ним ссориться. — Тем более (напомню), что речь в данном случае идёт о вопросах сугубо духовного порядка. Конфликты или (не дай-то бог) скандалы по такому поводу выглядят особенно нелепо. А потому я рекомендовал бы, высоко подняв голову, нести по жизни достойное всяческого уважения звание духового музыканта...

Тихо и кротко выслушав (безусловно, справедливые упрёки и) претензии в свой адрес, — согласитесь сразу и без малейших обиняков, что производимый вами шум (и здесь я подчёркиваю: именно шум, а не звуки и, тем более, не музыка) ужасен и невыносим... А согласившись, немедленно обещайте поступать в неукоснительном соответствии с законами вежливости и того муниципалитета, в котором вам выпало (не)счастье жить. — В первую очередь, возложив левую руку себе на грудь, торжественно поклянитесь более никогда не брать в руки инструмент позднее половины первого (кроме тех случаев, когда у вас гости, так или иначе обожающие искусство); а затем уверьте своего драгоценного соседа, что если в целях самозащиты он тоже станет упражняться на каком-либо инструменте (не исключая тубы, тромбона или орга́на), вы, в свою очередь, станете кротко переносить все страдания, поступая таким образом ради его благополучия, здоровья и повышения культурного уровня..., — в точности таким же образом, как теперь и он христианнейше страдает и переносит крестные мучения ради вас.

— Можете мне поверить с полуслова (ещё никогда я публично не советовал ничего дурного)... Такое поведение значительно тактичнее и умнее, чем исподтишка направлять раструб вашей tuba mirum прямо к зыбкой стене, отделяющей вашу комнату от соседской,[комм. 3] а затем греметь ужасающими фанфарами с полнейшим пренебрежением к нервам и прочим внутренним о́рганам ближнего своего... По секрету сказать, именно таким (глупейшим) образом я и поступал, исполняя ужасные этюды и вытворяя ещё много чего (не)возможного — в ответ на справедливые и прямые претензии своего соседа. И хотя в тот период своей жизни я едва только вышел из того гражданского состояния, которое обычно называют детским возрастом, всё же... и по сей день (отправляясь в блаженной памяти Альберт-холл на концерт некоего Иоахима и хора имени Баха..., или напротив, на концерт имени Оффенбаха и некоего Иеговы) я не могу вспоминать об этом без угрызений совести.

«...Во второй лошадиной части один за другим вступают со своими яркими соло инструменты замечательного семейства костяных цефалофонов, с диапазоном в тридцать шесть малых октав, абсолютно «неиграбельные». Некий известный музыкант-любитель, макроцефал Д. из Вены (Австрия) попытался в 1875 году воспользоваться нижним сифоном в «до»,[комм. 4] однако, во время исполнения медленной диатонической трели инструмент неожиданно взорвался, сломав ему хвостовой позвоночник и совершенно оскальпировав ноги. Впоследствии уже никто более не отваживался использовать мощные ресурсы природных цефалофонов, а Государство было вынуждено запретить обучение на этих инструментах в муниципальных школах и католических монастырях...» [5] А вот, кстати, ещё один нетривиальный вопрос: некий читатель Г. с пристрастием спрашивает меня, а не внедрили ли, случаем, в производство какие-нибудь немецкие гуманисты специальные безмолвные инструменты-тренажёры, вроде «немых натуральных валторн» (по аналогии с молчащими «немыми пианино»), предназначенных для обучения детей (или взрослых детей) исключительно пальцевой технике игры (минуя все нежелательные побочные эффекты этого процесса). — С удовольствием отвечаю своему визави, что в подобном инструменте нет ни малейшей надобности..., поскольку..., уж можете мне поверить на́ слово, пальцы в данном случае не имеют никакого применения. Скажу даже более того: и безо всяких немецких гуманистов самая обычная (заурядная) натуральная валторна будет очень долго безмолвствовать в руках неопытного новичка..., по причине — простейшей импотенции..., пардон, неспособности — я хотел сказать. Погодите минутку, и я всё объясню... — К примеру, никто на свете, открыв рот, чтобы начать говорить, не может совершенно точно представить себе, что́ именно он сейчас произнесёт. И даже трижды опытный музыкант, взяв в руки этакую сложную штуковину (вовсе не ради красного словца называемую «инструментом»), может только предполагать, что́ же у него получится, когда он попытается на ней играть. Не так давно я сам (причём, собственными ушами) слышал, как один выдающийся (во все стороны) дирижёр на первой же странице увертюры к «Фрейшютцу» потерепел сокрушительное поражение.[комм. 5] Буквально с первых звуков божественной музыки Вебера он, сколько ни размахивал руками, но так и не смог выудить из четырёх опытных валторнистов буквально ничего, кроме каких-то нелепых булькающих звуков..., — впрочем, говоря к слову, вполне «натуральных», — как и те валторны...[2]

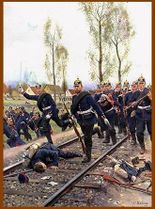

И всё же..., не будем снисходительно относиться — к великому. Начинающий любитель очень быстро убедится (противу своих наивных предположений и представлений), что чем крупнее инструмент, попавший к нему в руки, тем легче из него извлечь удобоваримые звуки и даже (страшно сказать) — играть. Ошибочно думать, будто духовой инструмент нужно прежде всего наполнить своим драгоценным (выдохнутым из святая святых) воздухом. На самом деле, вполне достаточно привести в колебательное движение тот воздух, который уже содержится внутри этого инструмента. Немецкие духовые оркестры, которые неумеренно расплодились во времена последней франко-прусской войны, стали тому едва ли не самым ярким примером. Несчастные французские домохозяйки не раз с(о скрытым) негодованием наблюдали из-за своих окон как эти, видимо, ленивые, грубые и подлые солдафоны (иностранного подданства) словно бы из какой-то изуверской вредности навьючивали самые громоздкие инструменты — на самых хилых мальчишек. Но, говоря по существу (если не затрагивать тему франко-прусской войны), всё было в точности — наоборот. Этим тщедушным мальчишкам (как я уже сказал) доставалась самая лёгкая работёнка. Вот почему я настойчиво рекомендую начинающим любителям и энтузиастам остановить свой выбор сразу — на тубе или бомбардоне..., в крайнем случае — на геликоне, обвивающем всё тело музыканта наподобие удава.[комм. 6] Есть для таких случаев ещё, между прочим, офиклеид или даже более скромный и компактный — баритон.[комм. 7] О последнем я ещё скажу несколько прочувствованных слов отдельно (несмотря даже на то, что ужасно спешу отправиться в блаженной памяти Альберт-холл на концерт некоего Иоахима и хора имени Баха..., или напротив, на концерт имени Оффенбаха и некоего Иеговы). Итак, слово сказано: баритон... Прошу любить и жаловать, мсье. Это — необыкновенно сентиментальный и даже нежный инструмент, можете не сомневаться: он способен влить добрую порцию сердечной меланхолии даже в самые грозные фанфары. Гневные возгласы графа ди Люна, в бешенстве обрекающего Манрико на «mille atroci spasimi» в последнем действии «Трубадура»,[комм. 8] леденят кровь даже самых отъявленных мерзавцев (не говоря уже об итальянцах, чёрт). Однако, в переложении для баритона, солирующего в военном духовом оркестре, они напоминают скорее «Молитву девы»..., отнюдь не орлеанской.[2] «...Мадам..., мсье..., прошу минутку внимания..., всего два слова — исключительно с точки зрения патриотизма. — Смею уверить вас. Для блага государства, которое вы столь высоко ставите, (а об обществе я даже и не заикаюсь, каюсь) было бы во́ сто раз полезнее и лучше, если бы господин президент ваш, по имени на букву п. и по фамилии на ту же букву — всю свою маленькую жизнь аппаратного насекомого посвятил изучению игры на саррюзофоне..., если вы меня достаточно понимаете..., ну или на худой конец, хотя бы — на офиклеиде...» [7] Конечно, я ничуть не пытаюсь обольщаться..., или фантазировать. Хорошо понимаю ограниченность своих возможностей. Например: сию минуту, прочитав эти строки, вы легко можете отмахнуться от моих советов..., словно от мартовской мухи.

Сейчас я так и вижу перед собой ваше патетическое лицо, отчасти искажённое гримасой пренебрежения... — Как истинный джентльмен, вы мечтаете о флейте или корнете...[комм. 9] Ну хорошо, пусть будет так. Для начала — о флейте я просто и тактично промолчу..., ибо она (без малейшего моего участия) осточертеет вам ещё задолго до того, как вы сможете сыграть на ней первую фразу из «Ah, non giunge...» (даже без вариаций).[комм. 10] Но вот корнет... — Пытаясь не говорить о корнетах и кадетах, попробую хотя бы немного остудить ваш пыл... Можете не сомневаться, этот медный инструмент — самый ужасный ещё и потому, что (будучи от природы крайне услужливым и любезным) он очень скоро станет казаться податливым и приятным..., действуя исключительно в угоду вам. Однако подавляющая вульгарность корнетов..., — пардон, я хотел сказать, подавляющая вульгарность корнета — поистине неизлечима (можете мне поверить, уж лучше сразу — трубачи)... Даже в самые удачные и счастливые мгновения своей жизни он может быть в лучшем случае — терпимым... или сносным. — Например, в pianissimo каких-нибудь медоточивых небесносладостных аккордов Гуно..., или в лейтмотиве меча — из первого действия «Валькирии».[комм. 11]

И всё же, по моим наблюдениям, пока ещё не удаётся от него избавиться окончательно. Всё новые и новые композиторы опять пытаются доверить корнету нечто такое, чему одно слово: труба-дело. Точнее говоря, такие знаковые фразы или высказывания, которым даже труба не в состоянии придать необходимого оттенка саморекламы..., или кричащей подлости. «...Кстати сказать, не только какой-то малозначительный президент... В точности то же самое относится — ко всем без исключения государственным чиновникам и прочим насекомым, присосавшимся к аппарату (если вы меня хорошо понимаете). Власть не терпит непоследовательности. Закон превыше всего!.. Отныне и навсегда, — офиклеид должен сделаться основным инструментом государственного управления..., ну... или на худой конец, хотя бы саррюзофон. — Начиная с завтрашнего дня, ни один бюрократ не может получить доступа к кормилу власти без всестороннего и свободного освоения этих фундаментальных инструментов исключительной важности...» [7]

Пожалуй, наконец — пора завершать. Как оказывается, моё время давно — вышло..., и я, кажется, уже бесповоротно опоздал на этот концерт (если вы ещё не позабыли, я начинал свою сегодняшнюю хронику с того, что отправляюсь в блаженной памяти Альберт-холл на выступление некоего Иоахима и хора имени Баха..., или наоборот, на концерт Иеговы и некоего Оффенбаха). Впрочем, и слава богу. Как говорится, не слишком-то и хотелось...

...Сегодня, по прошествии стольких-то лет жизни, я склонен серьёзно полагать, что тяга к металлу (имея в виду не только сребро и злато), в частности, к медным инструментам относится к числу тех тяжких заболеваний, которые передаются — по наследству. Благо, за примерами далеко ходить не придётся. — Мой отец... в своё время достаточно эффективно (чтобы не сказать: эффектно) разрушил свой домашний быт, а затем и семью — неумеренной склонностью к игре на тромбоне.[комм. 13] Мой дядя... светлой памяти... много лет играл (и, должен заметить, очень мило играл) — на офиклеиде..., а затем (молча) наложил на себя руки.[2]

| ||||||||||||||||||||||||||

|

Ком’ментарии

Источники

| ||||

|

— Здесь (выше строкой) приведено условное название, которого не носила эта (а также и следующая) хроника, когда была опубликована в лондонской газете «Star»... И только спустя второй десяток лет, появившись в авторском собранном сборнике «Лондонская музыка в 1888-1889 годах», она слегка изменилась..., точнее говоря, к ней был прицеплен — такой заголовок..., чисто — ради порядочного порядка или простоты понимания. Чтобы читатели, начиная читать эту хроническую хронику, ясно понимали: о чём там написано, кроме шуток...

— Отсюда нетрудно сделать вывод, что настоящее эссе ( Духовное и(ли) Духовое ) было написано Двумя Авторами (с небольшой, всего вековой разницей в возрасте и росте).

См. также

— Желающие сделать замечания или дополнения,

« s t y l e t & d e s i g n e d b y A n n a t’ H a r o n »

| ||||||