Вверх по той лестнице, артефакты (Борис Йоффе)

( черновик черновика исповеди )

Но не только выбор языка — компромисс, вынужденная уступка, но и само уже обращение к вербальному языку. Решая говорить на языке, я как бы иду вам навстречу, хочу поместить себя в поле вашего зрения, сделать себя для вас видимым, притом видимым в определённом свете, определённом ракурсe, пытаюсь себя вам представить таким, каким бы мне предположительно хотелось быть увиденным. Это кажется и логичным, и очевидным, но обнаружить в себе подобных намерений и желаний я не могу, скорее наоборот, мне хотелось бы этим текстом отмежеваться, даже, может быть умереть для вас... Отмежеваться — значит ли: обидеть, оскорбить, дать вам почувствовать вашу грубость, невосприимчивость? — и всё же, быть в конце концов понятым, оценённым? Вознаграждённым? Не уверен, что мной движут и эти желания. Я просто слишком плохо представляю себе вас, я вас не знаю. А что движет мной тогда, зачем писать? Надо, может быть, просто остановиться, замолчать, — но есть какая-то потребность сказать, назвать. Может быть потому, что действительно сказать вслух мне — уже некому. Итак, говоря, я презентую себя..., но в качестве кого? А каким вы видите меня? Я представляю себе тут два варианта, две роли, которыми, мне кажется ещё с юности, меня наделяют смотрящие на меня: циник, у которого „нет ничего святого“, и подвижник, несущий миссию. Я помню детское ещё, физическое ощущение непричастности, чуждости, так что мне казалось иногда, кто-нибудь может сесть на то место, где я сижу, или пройти сквозь меня. Отсюда и чувство неловкости, неудобства, даже вины, сопровождавшее детский сад, школу, армию, учёбу, работу: неловко, что я занимаю ваше место, ваше внимание, что вам нужно помнить, как меня зовут, считаться с моим присутствием, — а что взамен? — чувство отчуждённости, непричастности, незаинтересованности, чувства постороннего (и вполне равнодушного) наблюдателя, разведчика, забытого, и забывшего, кто и зачем его послал (теперь я знаю, что достаточно отплатил вам за ваше терпение). — Меня, такого, каким я сам себя ощущаю, для вас нет, а тот, которого вы воспринимаете, в тягость и мне, и вам. Сейчас мне легко та́к всё описывать, но раньше это не было мне понятным..., — состояния менялись, и не было никакой последовательной стратегии построения отношений. Иногда бывали озарения; я хорошо помню места, где они приходили, а когда — год, время года, время суток — нет, не могу припомнить.

Одним из них была догадка, что не для всех людей музыка имеет то же значение, что и для меня, что многие из них (почти все?) не замечают, не чувствуют, не знают из своего опыта, что нет ничего реальнее, подлиннее, важнее, ценнее её. Забавно, наверное, что это озарение посетило меня сравнительно поздно, уже в Тель-Авиве (помню, что — в библиотеке Музыкальной Академии), т.е. после армии (впрочем, недавно некоторые из бывших сослуживцев вспоминали о моём тогдашнем музыкально-просветительском рвении; возможно, я никогда так хорошо и не играл на скрипке, как тогда, когда представлял себе, что освещаю усталые, запуганные и униженные — но, верилось, не закосневшие — души.). В результате возникла книга, посвящённая музыкальной семантизации, т.е. тому, как и из чего возникает музыка в голове слушателя.[5] Это не только собрание материалов, позволяющих построить науку о музыке, альтернативную господствующему вульгарному позитивизму (я говорю о практике переноса методов экспериментальных наук на „гуманитарные“), но и философский ключ — без сомнения, не единственный в своём роде, но оригинальный хотя бы уже потому, что избирает музыкальное искусство своим инструментом — к проблематике отношений восприятия и реальности, структуры личности, концепций времени (в т.ч. индивидуального, социального, исторического, циклического), закономерности и случайности. А стиль книги, метод изложения, представляют собой попытку применить на практике мои представления о знании и возможностях его консервирования и передачи. Эта книга — конец пути, в начале которого стоял другой текст: собрание фрагментов, написанных в основном в армии, и объединённых по случайному — хронологическому — принципу (отсюда его рабочее название: Хроника без времени).

...Для обозначения такого запойного чтения и слушания пластинок существовала советская формула: бегство от реальности (трусливое, предательское, интеллигентское, — в любом случае, враждебное).

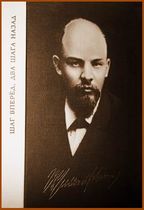

Тому, что реальность группы, социума есть игра, спектакль, набор ритуалов, учила меня жизнь в Советском Союзе, и окончательно, почти на собственной шкуре, как у Кафки, — служба в армии, драгоценный и соответственно дорогостоящий опыт. Какие мотивы двигают людьми, играющими в общество, — вопрос иррациональный, равный демагогическому «что есть человек», — но чем выше на социальной лестнице кто-то располaгается, тем менее серьёзно он относится к правилам игры, т.е. тем более он циничен; князь у Макиавелли — не „плохой князь“, а „хороший“, правильный князь. Я не испытывал желания противостоять игре или уклониться от неё, но я не мог принять её всерьёз, увидеть в ней реальность, я не знал, притворяются ли другие, и шёл на необходимый минимум притворства, ведь у сконструированной культурой реальности есть способ заставить человека исполнять заготовленную для него роль: принуждение, устрашение, — чувствуя, что одним стихотворением или музыкальной пьесой, да даже про себя произнесенной молитвой, можно нанести урон всей системе.[8]

Родственным предлагаемой языком картине мира является мир видимый, своего рода декорация, маскирующая невидимое, заслоняющая его, но тем самым и дающая ему проявиться (как выглядящее неподвижной скульптурой дерево-процесс); возможно, речь и вправду ориентирована именно на видимое. Это не эзотерическое разоблачение иллюзорности внешнего мира, а простая констатация того, что видимое — это не более и не менее, чем видимое; я помню то место в Ленинграде, где меня посетило это, наверное, самое первое и важное из озарений: „не видеть“ значит то же, что и „видеть“. Видимое можно исследовать, но переход к его невидимой стороне — сущности, корню, причине, форме, душе — это скачок, смена измерения: можно исследовать, как работает проигрыватель, измерить бороздки на пластинке, но это ничего не скажет о записанной на ней симфонии Брукнера, можно взвесить книгу, сосчитать все знаки в ней, изучить химический состав чернил, но это не перекинет мостик к рассказанной в ней истории о Пастушке и Трубочисте (что вообще подразумевается под Книгой — этот материальный предмет или содержание, и если содержание, то как сумма слов или как единая, в конечном счёте независимая от языка идея, сущность, находящаяся к тому же в некоем идеальном — наше полное ошибок восприятие? совершенный божественный разум? — пространстве? связанный с чтением опыт художественного переживания? сама возможность такого опыта? тавтологические заклинания „информация“, „энергия“?…с музыкой, пространством которой служит помимо того и время, ещё сложнее…). Для реализации невидимого нужна особая среда: восприятие; — в конечном счёте, именно оно формирует реальность, давая куску камня возможность стать скульптурой, колебаниям воздуха или начертанным знакам — речью, музыкой, и далее — смыслом. Очевидно, что эта проблематика — почти произвольные отношения одного и другого, являющегося одним и тем же, тела и души, формы и содержания, знака и значения, контекста и смысла, и связующая их среда, превращающая произвол в закономерность, — тема всё той же книги о семантизации.[5] Установление связи семантизирующего восприятия с временем, данным дыханием музыки с бесконечной определённостью и высокой сложностью (какие уж там часы, календари, расписания поездов!) — это то, что делает музыку наукой, магическим инструментом, космосом, психеей, моделью отношений сознания и времени, моделью мира и человека... как вам будет угодно… Я мог бы назвать это и исходной точкой для непрекращающегося потока квартетных пьес, опытов по созданию смысла, очищению я, остановке времени, подлинной коммуникации... или лучше — четырёхмерных фигур. [комм. 2] Заниматься этим невозможно, оставаясь честным участником спектакля Реальность, над которым денно трудится культура. Как бы сдержанно я себя ни вёл, сколько бы не молчал, оставаясь рядовым с именем и номером, красящим траву по заданию партии, правительства, конституции, свободного рынка, я чувствую, что любой коллектив, будь то пионерский отряд, оркестр или творческое содружество композиторов, чует во мне предателя, циника, видящего священное смехотворным. Но я же и подвижник, идущий не в ногу, работающий на территории собственного опыта. Может быть, вам — а работа на собственной территории неизбежно оказывается и работой для вас — эта деятельность кажется какой-то шизофренической магией, колдовством..., мне же смехотворной и жалкой кажется роль профессионального художника, профессионального мыслителя, подобного профессиональному влюблённому или профессиональному верующему, роль, доброжелательно предложенная мне вами.

Представление о музыкантском профессионализме было одной из догм, особенно близко касавшихся меня в детстве и юности. Это представление должно было дать форму для самоидентификации, ответить на вопрос о смысле и назначении художества. Расшатывание конструкции реальности, устойчивой картины мира, конечно, не могло расцениваться, как такое назначение; выходило, что назначением художника было выполнение задач, поставленных мифическими народом и партией, историей, трудящимся классом, Марксом, Энгельсом, Лениным, — и неизбежно тогда получалось, что художник-профессионал, будь он искренним инструментом в руках пропагандистов, или, наоборот, диссидентом, ведущим с ними сложную игру, оказывался в роли клоуна, притворщика, шулера. Даже в этом качестве, впрочем, можно было создавать подлинное искусство, как в случае с Шостаковичем; альтернативой было — смотреть сквозь бутафорскую реальность, не видя её, подобно Лятошинскому, Параджанову, либо, встав над ней, дать ей имя, как сделали Ерофеев, Шаламов, Уствольская.

Конечно, опыт жизни в советской реальности не переносим на отношения с реальностью свободных обществ. И израильская, и немецкая реальности, которыми я также успел проникнуться, не наказывают за инакомыслие — «расшатывание картины мира» — лишением свободы, здоровья, жизни, тут ты можешь до определённой степени добровольно выбирать стратегию отношений с обществом, рискуя не более чем карьерным и, в конечном счёте, финансовым успехом. Это совершенно однозначное и неоценимое преимущество, так же как и отсутствие централизованной системы пропаганды, соединённой с карательным аппаратом. Но сам принцип совместного конструирования реальности, ритуального приобщения к мифам, примата вербального и видимого кажется мне столь же жёстким; я не принимаю ни навязываемого соответствия вербального языка и реальности, ни оскорбительную в своей грубости концепцию равномерно делимого „объективного“ времени, и работаю над — приемлемыми для себя — альтернативами. …Впрочем, в моём воображении существует и своего рода Утопия, — общество, государство, бывшее в определённой мере свободным от догмата о линейном историческом времени, гармонично и парадоксально сочетавшее глубокую религиозность со светским свободомыслием, конструировавшее свою реальность с таким вкусом и мастерством и так бережно относившееся к индивидуальности своих членов (утилизировав простую истину о пользе идущего не в ногу), что кажется, счастьем было бы передать ему монополию на собственные мысли и чувства: Венецианская республика. И всё же художество предполагает практику, выходящую за рамки не только профессии, академического звания, общественного статуса, но за любые предложенные культурой рамки, будь то этика или грамматика. Только тогда, наверное, может прийти в движение устойчивая конструкция „реальности“, — а это, вероятно, условие подлинности художества. Я рассказал о некоторых важных для меня озарениях; умные книги дарили возможность погрузиться в волнующую проблематику, но важнее всего были художественные переживания — и всегда, с детства, сопутствующим тут был этот данный в инуиции критерий подлинности: либо это подлинное художество, имеющее прямое отношение ко мне, к выходящей за рамки сознания целостности моего я, к смыслу жизни, либо — симуляция, подделка, имитация, рыночный продукт. На вид, наверное, их так же трудно отличить, как тело умершего от тела спящего. Но интуитивное чутьё делает это само, авторитарно, недемократично, — а потом уже, как правило, приходят рефлексия, анализ, понимание и непонимание. Не углубляясь в область различения подлинного и симуляции, назову один признак, который мне кажется общим для всех подлинных произведений: это как раз вот эта жизненная практика; художник — практик, живущий один на один со своим материалом, со своим я, с миром, культурой, социумом, традицией, временем, языком. Таковы были каббалисты, не различавшие теорию — изучение и комментирование, поиск связи буквы Писания и создавшего его и всю Вселенную духа — и практику аскезы, молитвы, медитации, но таковы были и Пруст, и Кафка, и отец Павел, и — манифестация самопознающего духа — Кант и Гегель, и аватюристы Вийон и Рембо, и порнограф Батай, которому стольким обязаны современные философы-профессионалы.

Можно вспомнить и Сократово представление об одержимости, причём, важна эта одержимость художника сама по себе, а не её предмет: подлинное художество может возникнуть и из одержимости низменным и глупым, как, например, у Вагнера, предвосхитившего прекрасной музыкой не только идеи фрейдизма и сексуальную революцию, но и фашизм, и из одержимости рефлексией, как у Берга.

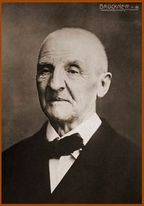

...Баховская одержимость этической проблематикой — жертва, искупление, милосердие, чудо, вина, — пересекается с погружением в проблематику творения, отношения закономерности и свободы. Создав синтез вневременной структуры и живущей во времени индивидуальности — эмоции, интуиции, восприятия, — Бах завершил строительство тональной системы: „пространственно-временного континуума“, альтернативного трехмерной материальности, исследованием, одушевлением которого занимались и Гайдн, и Моцарт, и Бетховен, и Шуберт, и Шуман, и Вагнер, и Брукнер, и Берг, — в котором пытаюсь двигаться и я, т.к. лишь это пространство позволяет музыке быть метафизическим инструментом, техникой создания реальности.[комм. 3]

| ||||||||||||||||||||||||||||

|

. . . A p p e n d i X . . . ( ради перевода )

Nicht nur die Wahl der Sprache ist jedoch ein Kompromiss, eine Art Zugeständnis, sondern schon die Verwendung der verbalen Sprache. Wenn ich mich entscheide, mich verbal zu artikulieren, so trete ich Ihnen entgegen, will mich in Ihrem Gesichtsfelde platzieren, mich für Sie sichtbar machen, sichtbar in einem bestimmten Licht, aus einer bestimmten Perspektive, versuche, mich Ihnen so vorzutragen, wie ich scheinbar wahrgenommen werden möchte. Dies mutet logisch wie offensichtlich an, allerdings entspricht es nicht meinem Gefühl, auch nicht meinem Vorhaben: eher möchte ich mich mit diesem Text von Ihnen trennen, vielleicht ja tot für Sie sein. Sich trennen - bedeutet das, Ihnen Ihre Grobheit, Unsensibilität vorhalten, Sie beleidigen, um letztendlich geschätzt, verstanden und belohnt zu werden? Ich kann nicht sagen, dass mich nicht auch diese Wünsche bewegen; ich kenne Sie einfach zu wenig, weiss nicht, wer Sie sind. Wozu dann schreiben? Man sollte vielleicht schon hier verstummen, aber doch treibt mich Etwas fortzufahren, vielleicht, weil es keinen Gesprächs-Partner mehr für mich gibt. Also: sprechend präsentiere ich mich... als was? Und als was sehen Sie mich? Da stelle ich mir zwei Möglichkeiten vor, zwei Rollen, die mir schon seit meiner Jugend zugeschrieben wurden: ein Zyniker, für den es „nichts Heiliges“ gibt, und ein Asket, der sich eine Mission auferlegt hat. Ich kann mich an das kindliche Gefühl einer Un-Teilnahme erinnern, es wunderte mich manchmal, dass keiner durch mich hindurch zu treten oder auf ein von mir besetzten Stuhl sich zu setzen versucht hat. Damit ist ein Gefühl der Ungeschicklichkeit, einer Schuld verbunden, die mich im Kindergarten, in der Schule, Armee, während des Studiums und der Arbeit begleitet hat: es ist mir unangenehm, dass ich Ihren Platz besetze, Ihre Aufmerksamkeit missbrauche, dass Sie sich an meinen Namen erinnern müssen, mit meiner Anwesenheit zurechtkommen — und was ist die Gegenleistung? Das Gefühl des Fremdseins, wie bei einem gleichgültigen Beobachter, einem vergessenen Spion, der auch selbst nicht mehr weiss, wer und womit man ihn beauftragt hat (jetzt aber weiss ich, dass ich Sie für Ihre Geduld belohnt habe). Mich, wie ich mich selbst fühle, gibt es für Sie nicht, und der, welchen Sie wahrnehmen, ist eine Last für mich wie für Sie. Jetzt fällt es leicht, dies so zu beschreiben, früher aber wechselten die Zustände, Stimmungen, und ich hatte keine Strategie zu kommunizieren. Manchmal gab es gewisse Erleuchtungen, Durchbrüche; ich kann mich an die Orte erinnern, wo ich sie erlebt habe, aber wann — Jahr, Jahreszeit, Tageszeit — ist verloren gegangen. Eine davon war der Verdacht, dass Musik nicht für alle Menschen dieselbe Bedeutung hat wie für mich, dass viele (fast alle?) nicht merken, nicht fühlen, nicht aus eigener Erfahrung die Tatsache kennen, dass es nichts Wichtigeres, Wirklicheres, Wertvolleres als sie gibt. Merkwürdig, dass diese Erkenntnis mich so spät erreichte, erst in Tel Aviv, also nach dem Armee-Dienst (vor kurzem haben allerdings einige alte Wehrdienstkameraden mich an meine damalige musik-propagandistische Besessenheit erinnert; wahrscheinlich auch, dass ich nie mehr so gut Geige gespielt habe wie damals, aus der Vorstellung, für die müden, erniedrigten aber nicht starr gewordenen Seelen etwas Licht zu schaffen).

Ungefähr zwanzig Jahre habe ich danach gebraucht, um zu verstehen und zu formulieren, wie es möglich ist, dass Musik — zumindest für jemanden — realer ist als das riesige Spektakel, das eine Kultur als die tägliche Realität (Nachts hört es meistens ja auf) inszeniert, mit ihrem Geschäft, ihrer Freude am Quälen und Zerstören, ihren durch ihre Dummheit betörenden Unterhaltungen, ihrem akademischen Gehabe und ihrer ideologischen Heuchelei — mit ihren Mythen und sie unterstützenden Ritualen. Und zu verstehen, wie all die Regeln der Selbstidentifikation, die eine Kultur mir als Axiome aufzwingt, so, dass ich jeden Morgen wissen muss, wie ich heisse, welch Datum heute ist, was gut und was böse ist — damit ein Heute zur Fortsetzung eines Gestern werden, in die Vorstellung einer zielgerichteten kontinuierlichen, gleichmässigen Bewegung von der Vergangenheit in die Zukunft (gleich der Vorstellung einer kausalen, rational darstellbaren Ereignis-Kette) passen kann — wie all diese Regeln zweifelhaft, relativ, überflüssig, oberflächlich, beliebig werden im Moment des künstlerischen Erlebnisses, Erfahrung eines künstlerischen Textes (vor allem der Musik, wobei in den nicht-europäischen Kulturen vermutlich andere Praktiken/Systeme/Sprachen ihre Rolle übernehmen). Dieses Buch ist das Ende des Weges, an dessen Anfang ein anderer Text stand: eine Sammlung von Fragmenten, die ich während des Armee-Dienstes geschrieben und nach einem zufälligen — chronologischen — Prinzip zusammengestellt habe (so war auch der Arbeitstitel Eine Chronik ohne Zeit). Der Ausgangspunkt war hier auch eine Erleuchtung, ein Augenblick, in dem ich ein Baum nicht als ein unbewegliches Objekt, eine statische Form erlebt habe, sondern als eine Bewegung, ein Fluss, dessen scheinbare Unbeweglichkeit nur auf den Unterschied unserer — seinen und meinen — Geschwindigkeit zurück zu führen ist. Es folgte die Auseinandersetzung mit der Gleichheit von Zeit und Bewegung und entsprechender Problematik der Bewegungslosigkeit und Ewigkeit, oder des Außer-Zeitlichen — d. h. auch die Auseinandersetzung mit dem Ideenhimmel, Idealität der Struktur und den weiteren Fragen nach der illusorischen Natur der alltäglichen Realität, und letztendlich mit der Aufgabe der verbalen Sprache, die Realität zu modellieren.

Jetzt ist es für mich sichtbar, wie langsam dieser Kreis sich schließt, die Wiederkehr zu meiner Praxis des Denkens mit/durch/in Musik, die schrittmäßige Entfernung von der verbalen Sprache, die die Realität als ein System modelliert, in dem einzelne, dabei aber auf ihr Geschlecht und ihre Art, also unbewegliche Ideen, zurückzuführende Objekte — Träger bestimmter Eigenschaften — sich in einer Interaktion befinden (ich vermute, dass es sich mit der Grammatik jeder Sprache — zusammen mit dem durch sie repräsentierten Welt-/Ich-/Bild — so verhält). Man kann übrigens statt „Objekte“ oder „Gegenstände“ Funktionen sagen (setzt man sich auf den Tisch, so wird es zum Stuhl), d. h. Beziehungen in dem System, dessen Zentrum eben der sprechende Mensch ist. Beim Komponieren der ersten Stücke aus dem Quartettbuch leitete mich die Vorstellung von einer non-verbalen Poesie, Gedichten, die allein mit der musikalischen Sprache auskommen, eine Vorstellung, die mit Chlebnikows Überrationalem oder Mandelstamms Assoziations-Gewebe verwandt ist. Ein anderes Beispiel der Aufhebung der Sprache war von Jugend an das besessene Lesen von Roman-Epen, dessen unendliches Fließen (sie werden so geschrieben, dass ihr Leben — Varianten, Abweichungen, Zusätze — sich über die endliche Menge der Buchstaben, Wörter, Seiten hinausstreckt) quasi ein Gegensatz zu den außerzeitlichen Knoten, Wirbeln der Gedichte darstellt und doch mit ihnen zusammenfällt, wie das absolute Minimum und das absolute Maximum bei Nicolaus Cusanus: erst Galsworthy, Balzac, dann der unvergleichbarer Faulkner und schließlich Proust. Freilich hat die Erfahrung des Sich-Verschmelzens in diesen Texten auch unmittelbar mit dem Quartettbuch zu tun.

Die sowjetische Bezeichnung für eine solche Besessenheit von Büchern und Schallplatten war treffend: eine Flucht vor der Realität (eine feige, feindliche, verräterische, die Flucht eines Intellektuellen — alles Schimpfwörter). „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt drauf an, sie zu verändern“ — so sprach — allgemeinbekannt — der bartstarke mythische Held, der auf ein Schlag die Welt richtig interpretierte und sie veränderte, der Freund des Guten, der Feind des Bösen. Auf Russisch heisst es auch „erklärt“ statt „interpretiert“. Mir schien es aber offensichtlich, dass es erstens nicht um Erklären, sondern um Verstehen gehen soll, und zweitens — zu verstehen bedeutet ins Zentrum, ins Herz der Kultur durchzudringen, dorthin, wo jede theoretische, spekulative, emotionale Änderung einen Sturm, eine Katastrophe, eine Revolution an der Peripherie verursacht, wie es ja tatsächlich und nicht nur im Falle Marx geschah. …Allerdings besitzt ein Versuch, die Welt zu verändern, den man nicht im Zentrum der Realität, sondern an ihrem Rande unternimmt, ebenso einen rein ästhetischen Charakter, sei es das Grünfärben des Grases, wie ich es einmal in der Armee machen musste, um einen Prüfer aus Moskau zufrieden zu stellen (genau wie bei Carrol), sei es ein Tausch zwischen Parolen Unser Ziel ist Kommunismus und Das Volk und die Partei sind eins oder zwischen Denkmälern Lenins und Tschaikowskis. Dass die Realität einer Gruppe, einer Gesellschaft ein Spiel ist, ein Spektakel, eine Sammlung an Ritualen, hat mir das Leben in der Sowjetunion beigebracht, und ganz unmittelbar (fast wie bei Kafka — an der eigenen Haut) der Armeedienst, eine kostbare und entsprechend teuere Erfahrung. Welche Motive die Menschen zu einem Gesellschaft-Spiel bewegen ist eine demagogische Frage, etwa wie „was ist ein Mensch?“, es scheint aber feststellbar, dass die in der sozialen Hierarchie höher Platzierten die Spielregeln weniger respektieren, weniger ernst nehmen — also zynischer sind — als die „unteren“; der Fürst bei Machiavelli ist kein „schlechter“, sondern eben ein „guter“, „wahrer“ Fürst. Ich hatte nicht das Bedürfnis, dem Spiel auszuweichen, aber für Realität konnte ich es einfach nicht halten; ich konnte auch nicht verstehen, ob die Anderen sich verstellen, und übte selbst das notwenige Minimum an Vormachen aus, weil die von Kultur konstruierte Realität ja ihre Mittel hat, einem Menschen seine Rolle aufzuzwingen, vom Gefühl begleitet, das ganze System mit einem Gedicht, einem Musikstück, ja einem stillen Gebet ins Wanken bringen zu können.

Verwandt mit dem von der Sprache angebotenen Weltbild ist die sichtbare Welt, eine Art Dekoration, die das Unsichtbare bedeckt, maskiert, um ihm dabei es zu ermöglichen, sich zu manifestieren (wie im Falle des fließenden Baumes, der wie eine statische Skulptur erscheint); vielleicht orientiert sich die Sprache grundsätzlich am Sichtbaren. Ich versuche somit nicht, eine esoterische Enthüllung der Welt als Illusion zu unternehmen, sondern konstatiere nur die Tatsache, dass das Sichtbare nicht mehr und nicht weniger ist als das Sichtbare; ich erinnere mich an eine Strasse in Leningrad, wo mich diese erste und vielleicht wichtigste Erleuchtung heimsuchte: „nicht sehen“ bedeutet das gleiche wie „sehen“. Das Sichtbare kann man erforschen, aber der Übergang zu seiner unsichtbaren Seite — seinem Wesentlichen, seiner Wurzel, Form, Ursache, Seele — ist ein Sprung, ein Dimensionswechsel: es lässt sich erforschen, wie ein Grammophon funktioniert, die Vertiefungen einer Schallplatte lassen sich messen, es wird aber nichts über die auf der Schallplatte aufgenommene Symphonie Bruckners aussagen, man kann ein Buch wiegen, alle Zeichen in ihm zählen und die Chemie der Tinte analysieren, es baut aber keine Brücke zu dem in ihm erzählten Märchen über die Hirtin und dem Schornsteinfeger (was ist überhaupt mit Buch gemeint — der materielle Gegenstand oder der Inhalt, und wenn Inhalt, dann als eine Summe an Wörtern oder als eine einheitliche Idee, Gestalt, ein von der Sprache letztendlich unabhängiges Wesen, das sich dazu in einem idealen — unsere unvollkommene Wahrnehmung oder die göttliche absolute Ratio? — Raum befindet? die mit dem Lesen verbundene individuelle Erfahrung des künstlerisches Erlebnisses? allein schon die Möglichkeit einer solchen Erfahrung? die tautologischen Zaubersprüche Information, Energie?) Offensichtlich wird diese Problematik — die fast zufällige Beziehung zwischen dem Einem und dem Anderen, die doch ein und dasselbe sind, Körper und Seele (Materie und Idee, Zeichen und Bedeutung, Text und Inhalt) mitsamt der entsprechenden Umwelt, die Beliebigkeit in Gesetzmäßigkeit verwandelt — in demselben Buch über die Semantisierung thematisiert.[5] Das Inbeziehungsetzen der semantisierenden Wahrnehmung und der Zeit, die sich in dem Atem der Musik unendlich differenziert manifestiert (man vergesse die Uhr, den Kalender, den Zugfahrplan) macht Musik zu einer Wissenschaft, einem magischen Instrument, einem Kosmos, einer Psyche, einem Modell des Menschen und der Welt … wie Sie wollen… Hier liegt auch die Quelle des gesamten Quartett-Flusses, der Versuche des Sinn-Schaffens, der Ich-Reinigung, des Zeit-Anhaltens, der wahren Kommunikation, oder anders gesagt dieser vierdimensionalen Figuren.[комм. 4] Es ist unmöglich, sich damit zu beschäftigen, solang du ein ehrlicher Teilnehmer des Schauspiels Realität bleibst, an dem die Kultur täglich arbeitet. So zurückhaltend und schweigend ich auch bin, als einfacher Soldat, der das Gras entsprechend dem Wunsch der Partei bzw. des freien Marktes, der Konstitution, färbt, fühle ich, dass jedes Kollektiv, ob Pionier-Abteilung, Orchester oder kreative Komponisten-Gruppe, in mir einen Verräter vermutet, einen Zyniker, dem das Heilige lächerlich erscheint. Und ein Eremit, der nicht Schritt hält und auf dem Territorium seiner Erfahrung arbeitet, bin ich auch. Möglicherweise scheint Ihnen meine Arbeit — die Arbeit auf eigenem Territorium tue ich auch für Sie — eine Art verrückte Magie zu sein… und mir scheint die Rolle eines professionellen Künstlers, professionellen Denkers lächerlich — ähnlich einem professionell Verliebten oder professionell Gläubigen — eine Rolle, die mir freundlich angeboten wurde.

Die Vorstellung von einer musikalischen Professionalität war eine der Dogmen, die mich in meiner Jugend besonders betroffen haben. Diese Vorstellung sollte eine Selbstidentifizierungsform sein, die Fragen über Zweck und Sinn der Kunst beantworten. Ein Ins-Wanken-Bringen der Realitätskonstruktion, des etablierten Weltbilds als die Mission der Kunst kam dabei freilich nicht in Frage; es sah so aus, als läge diese Mission in der Verwirklichung der von dem mythischen Volk, Partei, Arbeiterklasse, Marx, Engels, Lenin gestellten Aufgaben, und die Folge daraus war, dass ein professioneller Künstler, ob ein ehrliches Propaganda-Instrument oder ein konspiratives Spiel spielender Dissident, die Rolle eines Heuchlers, eines Clowns, eines Gauners bekam. Ja, es konnte auch in diesem Kontext wahre Kunst geschaffen werden, wie es im Fall Schostakowitsch war; eine Alternative war, durch die falsche Realität durch zu sehen, sie nicht zu bemerken, wie es bei Ljatoschinski oder Paradzhanow war, oder es zu wagen, sich über diese Realität zu stellen, ihr einen Namen gebend, wie Jerofejew, Ustwolskaja, Schalamow. Selbstverständlich lässt sich die Erfahrung der sowjetischen Realität nicht ohne Weiteres auf die freie Welt übertragen. Die israelische wie die deutsche Realität, die ich nach und nach erfahren habe, bestrafen nicht für das Anders-Denken — das Ins-Wanken-Bringen des etablierten Weltbilds — durch Angriff auf deine Freiheit, Gesundheit („Psychotherapie“ für Dissidenten), Leben, hier muss man nur mit finanziellen Risiken rechnen. Es ist ein absolut eindeutiger und unschätzbarer Vorteil, genauso wie das Fehlen eines zentralisierten Propaganda-System mit seinem Straf-Apparat. Das Prinzip aber des Realität-Konstruierens, der ritualisierten Teilnahme an Mythen, des Vorherrschens des Verbalen und Sichtbaren scheint mir genauso starr. Und doch setzt das Künstlerische eine Praxis voraus, die nicht nur über den Rahmen des Berufs, akademischen Grades, gesellschaftlichen Status hinausgeht, sondern über jeden von der Kultur angebotenen Rahmen, sei es Ethik oder Grammatik. Erst dann kann sich, vermutlich, die standhafte Konstruktion der Realität in Bewegung setzen — was wiederum ein Zeichen der Wahrhaftigkeit des Kunstwerks ist. Ich habe über einige Erleuchtungen erzählt, und kluge Bücher haben es mir erlaubt, mich in die so aufregende Problematik zu vertiefen — aber noch wichtiger waren die Momente, die mit ästhetischem Erleben zu tun hatten und mit einer Intuition des Wahren verbunden waren (entweder hast du mit wahrer Kunst zu tun, die dich, den Sinn deiner Existenz, direkt betrifft, den Rahmen deines bewussten Ichs sprengt, oder mit einer Simulation, Fälschung, Imitation, einem Marktprodukt). Ihrem Aussehen nach sind sie so schwer zu unterscheiden wie Körper eines Schlafenden vom Körper eines Toten. Das intuitive Gespür macht es selbständig, undemokratisch, und erst danach kommt die Reflexion ins Spiel, die Analyse, das Verstehen und das Nicht-Verstehen. Ohne sich in die Problematik zu vertiefen, nenne ich eine Eigenschaft, die mir allen wahren Werken gemein zu sein scheint: es ist eben diese Lebenspraxis; der Künstler ist ein Praktiker, der allein gegenüber seinem Material, allein gegenüber der Tradition, der Zeit, der Sprache steht. So waren zum Beispiel die Kabbalisten, für die die Theorie — die Exegese der heiligen Schriften, die Erforschung der Beziehungen ihrer Buchstaben mit dem schöpfendem Geist — eins mit der Praxis der Askese und Meditation war, so waren auch Proust, Kafka, Vater Pavel Florenski, aber auch die Manifestationen des selbsterforschenden Geist Kant und Hegel, die Abenteuerer Villon und Rimbaud oder der Pornograph Bataille, der so viel Material für die professionellen Philosophen lieferte. Man kann sich an die Sokratische Besessenheit erinnern, und wichtig dabei ist nicht ihr Gegenstand, sondern die Besessenheit an sich: eine wahre Kunst kann auch aus einer Besessenheit vom Niedrigen und Dummen entstehen, wie es bei Wagner der Fall war, der nicht nur die Ideen Freuds und die sexuelle Revolution, sondern auch den Faschismus voraussah, oder aus einer Reflexionsbesessenheit, wie bei Berg.

Mozart ist von der Freiheit von jeglicher Ideologie besessen, der Freiheit, die Dinge so zu sehen wie sie sind: das Lächerliche — als lächerlich, das Falsche als falsch, das Rührende als rührend, das Bittere als bitter, das Schreckliche als schrecklich, das Geheimnisvolle als geheimnisvoll.

Die Bachsche Besessenheit von der Mystik des Ethischen — Opfer, Erlösung, Erbarmen, Wunder, Schuld — überkreuzt sich mit der Auseinandersetzung mit der Schöpfung, der Beziehung zwischen Gesetzmäßigkeit und Freiheit. Er selbst hat mit der Schöpfung einer Synthese von außerzeitlicher Struktur und in-der-Zeit-existierenden Individualität — Emotion, Intuition, Wahrnehmung — das tonale System vervollständigt: das raumzeitliche Kontinuum, das eine Alternative zu den Dimensionen der vermeintlichen materiellen Welt ist, dessen weiteren Erforschung sich Haydn wie Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Wagner, Bruckner oder Berg widmeten, und in dem ich mich auch versuche zu bewegen, denn nur in diesem Raum kann Musik zu einem metaphysischen Instrument, zu einer Technik des Realität-Erzeugens werden.[комм. 5]

| ||||||||||||||||||||||

— Настоящее эссе (яко бы) « Без названия » или под названием «über БОрис» публикуется здесь отдельной страницей — в виде перво’источника — в своё время послужившего отправной точкой для парадной «Лестницы». Черновик черновика исповеди был записан Борисом Йоффе летом 2016 года (сразу по-русски, и не сразу по-немецки), а также переведено на суахили и фарси (с целью оглашения в час падения на колени).

Именно таков (я настаиваю) — потому что именно таков был его перво’начальный вид, так сказать, внутренний.

Как результат, получилась не исповедь, а (прости Господи) чорт знает что! — да ещё и на два голоса... Нечто (или ничто) «блестящее» по стилю и скотское по содержанию (вероятно). В общем, можете полюбоваться сами..., если не стошнит. — Да..., и ещё можете полюбоваться, пожалуй, если ещё остался порох: значит, во́т что́ сказал в своё время (а именно: 30 июля 2016 года) по этому поводу автор находящегося выше (и ниже) текста (Борис Йоффе, если кто позабыл), этот ... джентльмен до костей мозга (даром что настоящий баварский немец)... « ...Те качества, которые кажутся мне особенно ценными в эссеистике — стилистическое изящество, лёгкость слога и внятность мысли — к сожалению, часто отсутствуют в моих собственных эссе. Я понимаю, почему это так, и даже мог бы объяснить (как всегда, сбивчиво и туманно), но — увы. Никакие мои объяснения не устранят этих недостатков. К счастью, этот безобразный Юрий Ханон, не только бесконечно чуткий, чёткий и проницательный читатель, но и достаточно мерзкий стилист, счёл возможным потратить время и силы на облагораживание моих текстов, — исчерпывающим образом раскрыв их содержание..., и придав стилю внятность и изящество.

Ком’ ментарии

Ис’ сточники

См. тако же

— Желающие сделать замечание или дополнение,

« s t y l e t & d e s i g n e t, разумеется, b y A n n a t’ H a r o n »

| ||||||||||||