Благодарю покорно (Михаил Савояров)

Среди самых его знаменитых куплетов: «Луна-пьяна!», «Трубачи», «Кисанька», «Наша культура», «Благодарю покорно» — на долгие годы расхватанные на ехидные цитаты и крылатые выражения, а некоторые куплеты (ставшие уличными) распевал буквально — весь Петроград. к

«Благодарю покорно!» были написаны в жанре так называемых «бесконечных куплетов», освещавших самые живые и злободневные темы (в прямом смысле слова, «утром в газете, вечером в куплете»). Число куплетов в каждом концерте могло колебаться от четырёх — до двух-трёх десятков, а по желанию публики — и больше (Савояров вообще очень сильно обращал внимание на реакцию публики и программу концертов часто составлял на ходу, в зависимости по этой реакции). Разумеется, и число, и острота печатных сатирических куплетов на бумаге всякий раз оказывалась существенно меньшей в результате вмешательства издателей и цензуры, при том что большинство устных концертных текстов вообще были «нецензурными» как с политической, так и с моралистической точки зрения.

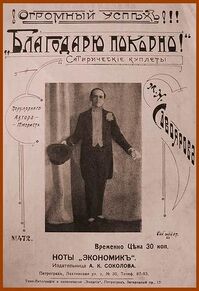

на всякий случай напомню ещё раз (а затем и ещё раз, пользуясь репутацией известного осветителя минимального минимализма), что в истерической, а также натур-философской и тавтологической ретро’спективе (оглядываясь на зад) тема савояровских «Благодарю покорно!» была ранее разработана основным автором этого ханóграфа в таких фунда...ментальных масштабах, которые в рамках убогого господствующего этноса в целом соответствуют размерам небольшой книги или крупной монографии, в которой уровень аналитического материала гипер’трофирован и, по мнению соответствующих экспертов, совершенно не соответствует реальному масштабу исследуемого предмета. Прежде всего, в этой связи, придётся назвать такие издания как: «Внук Короля», отчасти, «Избранное изБранного» и «Через Трубачей» (опыт сквозного пре...следования), но прежде других, конечно, «С а в о я р о в ы: после слов ie» — вещь, через которую собственно «Благодарю покорно», а равно и прочие покорные благодарности проходят белой ниткой в качестве сквозной темы (не говоря уже обо всём остальном). Наподобие ранения навылет... Сатирические куплеты и комические песенки «Кисанька», «Погулял», «Благодарю покорно», «Трубачи», «Наша культура», «Из-за дам» переиздавались едва ли не каждый год (Петроград, 1914, 1915, 1917), и тут же расходились на многочисленные цитаты и крылатые фразы (известные вплоть до сего дня). Как дурная болезнь, они цеплялись к языку, чтобы от него уже никогда не отлипнуть... но всё-таки не будем забывать: большинство из перечисленного здесь бес..прецедентного бумажного мусора, говоря наперёд и глядя прямо перед собой, заранее относится к категории «неизданного и сожжённого» или утопленного (благодаря покорным & скромным коллективным усилиям обывателей начала XXI века, моих сограждан и современников). А потому — радикально сократим пустые речи, — как говорил один мой знакомый, старый знакомый... Учитывая почти полувековую отрицательную практику полной бесперспективности диалога с бессознательной популяцией Homos apiens, автор всех перечисленных книг (а также большинства неперечисленных) с полным правом может объявить себя «непримиримым», а также вне...конвенциональным типом и, как следствие, не вступать в коллаборацию с оккупантами & прочим человеческим субстратом, существующим как всегда — только здесь и сейчас (а потому видимым только на просвет). Как следствие, в ответ на систематическое небрежение и проявления изысканной подлости от представителей титульной популяции, в конце концов, было принято решение не затрачивать напрасный труд, оформляя и выкладывая названный текст в публичный доступ. Нет ни малейшего резона тратить время, чтобы сообщить некоему условному числу типов, пожизненно пребывающих в состоянии неконтролируемого автоматического сна, что они кое-что якобы читали про какие-то ветхие куплеты и уже кое-что знают про благодарность равно покорную или непокорную (судя по контексту). Поэт сказал: «достаточно» — и удалился, помахивая своею старою лебёдкой... — Напрасный труд! Савояров попросту не может быть воспроизведён по <изданным коммерческим> нотам, кроме как в виде упомянутого выше — чучела или гербария (преимущественно липовых пород дерева). Там написано совсем не то, что он исполнял на сцене или за кулисами! А потому все подобные попытки (полагаю, теперь уже навсегда) обречены на полный и жестокий провал: как в экстерьере, так и в интерьере. и ещё раз минимально напомню (на всякий случай), что это почти лирическое от(ст)уп(л)ение объявилось здесь, на этом месте отнюдь не просто так: снабжённое почти сотней неизданных куплетов фундаментальное ханографи́ческое исследование о мотивации, происхождении, а также последствиях савояровского «Благодарю покорно!» провело в режиме тлеющей публикации более трёх десятков лет, пребывая в готовом и почти законченном состоянии (не пересоленное, не пересушенное и даже не пережаренное). Представляя собой классический пример нескромно рдеющего среди текста redlink’а (красной ссылки) более чем с (не)доброй сотни страниц, оно долго и терпеливо ожидало, что в какой-то момент рефлекс отторжения у недостаточно размоченного автора притупится до такой степени, что можно будет просочиться сквозь его пальцы и кое-что (успеть) сказать об этом, несомненно, видном, хотя и умолчанном предмете натурально-философического и этико-эстетического фронта (через призму, как минимум, хомолóгии). Поскольку... слишком уж экстремален и непропорционален был этот материал..., чтобы пренебречь его возможным присутствием. Даже здесь, в этом почти невидимом (слева и справа) мире, где любое присутствие излишне... ...сама по себе савояровская издевательская интонация фразы «благодарю покорно!» сразу врезáлась в память и всякий раз провоцировала у публики ехидный смешок, даже если текст куплета был совершенно «верноподданическим», постным или сервильным. Бесконечные куплеты могли сочиняться непосредственно перед или даже во время концерта, а иногда превращались в саркастическую импровизацию автора прямо на сцене. «Благодарю покорно!» наряду с такими же бесконечными куплетами «Наша культура» и «Сплетни» публиковались под грифом «огромный (или колоссальный!) успех» и были очень популярны — причём, не только в исполнении самого Михаила Савоярова. До середины 1920-х годов их заимствовали (часто без указания авторства) многие российские и советские эстрадные артисты (на савояровскую музыку и с его припевом), изменяя слова только той части запева, которая касалась актуальных событий на злобу дня.... и всё-таки оставим глупые подробности. И даже напротив. Число небрежений и прочего мелочного свинства в окружающих де’корациях за последний десяток (двадцаток, тридцаток) лет дошло до степени нетерпимой. Благодарю покорно! — И даже более того... И вот, actum est, налицо очередной красивый результат, — к середине 225 года ещё с одним делом покончено, — можно умилённо прослезиться, расписаться в ведомости & получить на руки классический суррогат, залитый щедрой порцией метилатов и производственного формалина. Здесь и сейчас перед вами (выложен) очередной невидный и невидимый огрызок высоко-тавтологического уровня, поскольку он, в свою очередь, представляет собой всего лишь бледный сколок с отдельных упоминаний, которые и так можно найти при некотором (минимальном) усилии. Следуя советам & заветам своего драгоценного (говняного) учителя Петра Шумахера, король эксцентрики усвоил (среди прочих) одно важное психологическое правило... Каждый новый куплет следовало снабдить запоминающейся (или трафаретной) присказкой, которая прилипала бы к зубам и затем, по окончании концерта, отскакивала бы от них обратно, навязчиво повторяясь в памяти (или на языке) каждого уважающего себя придурка (из числа публики). Подобным навязчивым фразочкам в савояровском наследии было несть числа: «Благодарю покорно!..», «Всё мало, мало мало...», «Возжа под хвост попала...», «Осади на тротуар!..», «А Яша всё лепит...», «Что посеешь — то пожнёшь...», «Вóт вам наша культура!..», «Это уже лишнее...», «Недостаёт, чего-то...» — несомненно, «вот что наделали песни твои!..» были из той же старой оперетты. нет сомнений: последний результат заслуживает не только упоминания, но и повального удовлетворения, потому что толщина процесса (его велiчества Потребителя и обывателя) превозмогает всё. Подтверждение чему можно видеть сплошь и рядом всякий день, не теряя самообладания и покорной благодарности. На месте полно...ценного текста, который вполне мог здесь (и не только здесь) быть. И не просто полноценного, но открывающего такие детали, грани и обстоятельства «савояровского подхода и отхода», которые никому прежде (и впредь) ни разу не приходили в голову (подобно тому, как это произошло с опубликованными ранее сквозными рас...следованиями «через трубачей» снизу доверху, от Александра Скрябина до мирового духа). Потому что (на)значение и внутреннюю ценность этой страницы, со временем избежавшей не только публикации, но и всего остального — переоценить невозможно (несмотря на всю его видимую, внешнюю локальность). Как системный продукт, имеющий отношение далеко... (и очень далеко) не только к так называемой музыке (низкого жанра), но и к вашему миру вообще. Включая «всеобщую и равную» (не)покорность & (не)благодарность (со всеми втекающими и вытекающими обстоятельными обстоятельствами). В общем, история, позволяющая некстати вспомнить того Альфонса, которого не было... и который, в итоге, появился, не вызвав в окружающей действительности ни малейшей благодарности (сделаем такой вид). Вопреки всему и всем. И даже вопреки самому себе... Текст «Благодарю покорно!» (без музыки) впервые был опубликован в 1916 году в «Двенадцатом сборнике куплетов Михаила Савоярова», затем несколько раз переиздавался музыкальными издательствами «Эвтерпа» и «Экономик» в виде отдельных нот. При каждой новой публикации менялось количество куплетов, а также их злободневная тема и текст (за исключением, пожалуй, только одного первого, вводного» куплета, который претерпел наименьшие изменения). Различия были вызваны прежде всего временем публикации (газетные события менялись), а также личными вкусами издателя и профилем издательства. Если же (также вопреки всему) у кого-то из проходящих мимо ренегатов или апологетов появится отчётливо или навязчиво оформленное желание как-то инициировать, спровоцировать или, к примеру, ускорить выкладку этого немало...важного био..логического материала (если его ещё можно назвать «материалом»), никто не возбраняет обратиться, как всегда, → по известному адресу не...посредственно к (дважды) автору, пока он ещё здесь, на расстоянии вытянутой руки (левой). Между тем..., я рекомендовал бы не тянуть известное животное (за хвост) и не откладывать (его) в чёрный ящик. Лавочка довольно скоро прикроется, а затем и совсем закроется..., причём, «бес’ права переписки». — Но тогда... уже никаких благодарностей, — приём вторичной тары будет прекращён навсегда, оставив напоследок сплошную патри...отическую жвачку пополам со рвотой третьей ректификации, как всегда, спущенной сверху (которую вы все и так имеете в неограниченном количестве). Не будем ничего надумывать. Конечно, «вóт чтó наделанные песни» не сделались ни прорывом, ни прорвой в постепенном формировании жестоко-натуралистического савояровского фумизма 1910-х годов. Скорее, в этой роли можно было бы упомянуть другие его «хиты», более знаменитые и работавшие в качестве полевого полигона для вселенского «рвотного эксперимента», равно артистического & поэтического, среди которых можно ткнуть пальцем в уже упомянутые выше «Благодарю покорно», «Яша-Скульптор», «Туда и обратно», «Это уже лишнее», «Я босяк и тем горжуся», «Осади на тротуар», «Для разнообразия», «Из-за дам», «Всё мало, мало, мало», «По дешёвке», «Возжа попала» и, наконец, как венец всего — физиологическая эвакуационная сцена (из оперы) «Луна-пьяна»...

| ||||||||||||