Каменное лицо, ос.41 (Юр.Ханон)

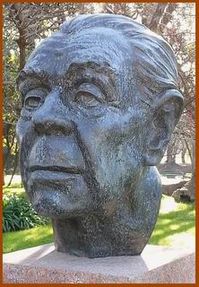

Знаете ли, ко мне иногда после концертов подходят люди и говорят озадаченно: вот, мол, теперь даже и не знаем, как быть..., после вашей музыки всё остальное нам кажется пресным, скучным и лишённым мысли. Сравнение..., великая вещь, понимаете ли. И чтó бы я делал, если бы не было вашего хвалёного Моцарта, Бетховена, Слонимского и так далее... — в таком случае, с чем бы советский народ мог сопоставлять мои сочинения?.. Думаю, их бы тогда и слушать никто не стал. Говорили бы: «дрянь, музычишка». Куда интереснее щепку на пне лапой теребить, как тот медведь. Дринь-дринь, красиво и увлекательно. Куда лучше, чем какое-нибудь «Каменное лицо»... н 29/VIII, телепередача. Ханев (?) (из Ленинграда). Романсы (?!) на слова Тютчева и певец (такой же идиот). таким образом, всё как будто сходится: и не будем делать вид, будто ничего не заметили. Здесь и сейчас находится вовсе не полноценная статья, но только её огрызок..., или нет, конечно, обломок..., каменный обломок, уцелевший после очередного набега вандалов с каменными топорами на полноценную статую, — якобы посвящённую старому вокальному опусу, написанному ещё в прошлой жизни, в июне 1990 года, глубоко во времени и на территории какого-то Советского Союза. Отчасти (но только отчасти!..) эта страница по масштабу и структурному содержанию (была равна или) превосходила параллельные ей тексты (перечисляю по номерам, близким к исходному) о пресечённых балетах «Окоп, ос.39», Каменный Гость, ос.66-с или «Трескунчикъ, ос.43», а равно и эссе о «Средней Симфонии», «Смутных пьесах неясного происхождения» или «Мерцающих девицах» (список — далеко не полный, разумеется). Однако ничего этого не вышло. И теперь здесь болтается только дряблый обломок от бывшего «Каменного лица», нечто вроде «Маленьких детских пьес большого содержания» или жалобных «Песен во время еды». — Не могу утверждать, будто я не был причастен к такому результату. И всё-таки, не только я..., не следовало бы делать каменное лицо, старательно изображая, будто ничего не поняли: кроме шуток, я сыграл в этой маленькой какофонии далеко не первую скрипку. И даже не вторую... В этой выразительной цитате Святослав Рихтер совершенно оправданно высказал своё справедливое отношение к вокальному циклу «Каменное лицо» (на стихи Ёдора Тютчева, как остроумно заметил герр пианист), многократно и с большим успехом исполнявшемуся в начале 1990-х годов. Несомненно, что точка зрения корифея советской академической музыки представляет собой ценный и вполне показательный артефакт того взаимоисключающего кланово-цехового отношения, которое поначалу приводило к многочисленным попыткам изгнания этого Ханона (Ханева) из спец. муз. школы и консерватории, а затем — и к его полному неприсутствию на культурной карте современной России (а равно и всего мира). Собственно, в точности те же люди выгоняли Эрика Сати из парижской консерватории и не допускали «недоучку» к участию в концертной жизни. И в точности такие же лица исключали Скрябина из класса композиции, а затем врали и ставили ему подножки — на всём пути от первой сонаты — до «Прометея». таким образом, даже не зная, чтó на самом деле представляет собой оное «Каменное лицо» и до какой степени ужасные проступки оно совершило в отношении великого поэта Ёдора Тютчева, а также всей русской музыки в целом, не трудно сделать вывод, что всё было сделано абсолютно правильно, «туда ему и дорóга». И тем более не нужно после всего никаких статей (страниц), пускай даже и дряблых, про этот «бред собачий», какой бы он ни был на поверку. Подобно царствию Анны Леопольдовны и малолетнего сына её, Иоанна Антоновича, вернее всего было бы считать впредь «Каменное лицо» попросту небывшим, — поскольку с момента появления на свет оно само себя и поставило в такое положение, полностью выбиваясь из цельно’каменного контекста велiкой русской культуры... А потому, искоса поглядывая за неровную линию горизонта, я также счёл бы возможным оставить здесь мягкое, отчасти, вялое или даже дряблое пере’направление на другие статьи, имеющие (кое-какое, иногда опосредованное или принципиальное) отношение к этому (слегка каменному) опусу, а также его истории, теории, практике, теням, от’ражениям, наброскам или отброскам (равно внутренним или внешним, без разницы)... — Бывают, знаете ли, такие люди. Особенно много их таких — там..., в тех кругах и сферах, о которых даже и вспоминать не хотелось бы. Цельно’каменные, цельно’деревянные..., или, на худой конец, цельно’тянутые. Так или иначе, они одним видом своим — уже не предполагают подобного исхода...

Точно так же, как за свою трижды выстраданную эпопею (под условным названием «Скрябин как лицо») я внезапно (спустя полтора десятка лет) получил (прямо в руки) царский дар..., когда уже и не ждал оного, и не надеялся..., точно так же принесло свой шикарный плод и — оно, «Каменное лицо», этот трижды (не)скромный (почти пубертатный) цикл песен на стихи «Ёдора Тютчева», полный сáмого беззастенчивого эпатажа, очевидных передержек и таких же — провокаций... А поверх всего, ещё и залитого (по уши) густым соусом глумления над всеми «устаревшими и просроченными»... на всякий случай напомню, как всегда, не гнушаясь из...лишними повторениями, что в исторической ретро’спективе (оглядываясь на зад) «Каменное лицо», ос.41 (30 учебных песен на тексты Ф.Тютчева, 1990 г.), несмотря на свой экстремальный характер и портативный размер, вес и толщину, относится к числу скорее прикладных (методических) или публичных опусов, чем строго канонических про’изведений этого автора. Написанный специально для исполнения в серии камерных концертов (Сати-Ханон) в начале периода «массового производства камерной музыки» (ещё до «Маленьких детских пьес большого содержания» и «15 Ave Maria с комментариями»), этот цикл стал публичной демонстрацией сублимированной савояровской концертной манеры (третьей ректификации), а также продолжил негативную (деструктивную с точки зрения эстетики и морали) линию «25 положительных песен» на тексты Фета (ос.33). Этот цикл с точки зрения автора представляет собой методически оформленный и признанный авторитетами дурной пример: как не следует сочинять музыку на стихи равно’велiких & обще’признанных авторов, а также вести себя во время концерта или любого другого акта исполнения музыки. В этом смысле «Каменное Лицо» вполне может служить в качестве, так сказать, социально-пол’литического эталона, поскольку только что упомянутый ос.33 ни разу не исполнялся публично; ос.45 («Средние песни» для двух лиц, гобоя и фортепиано) только повторил основные тезисы, а другие вокальные циклы представляли собой (пускай и небольшой, но всё же) сдвиг в сторону «средней музыки». Пожалуй, дальше других продвинулось только пред’последнее вокальное сочинение из усыхающей серии: «Беседа с публикой», от начала до конца проникнутое духом вдумчивого идиотизма и брезгливости, в основном, партикулярного характера. Личность и творчество Ханона реализуют парадоксальную (старую как этот мир) истину о том, что валяние дурака есть единственный последовательный способ сохранить среди человеческого сообщества честность и порядочность, — а в конечном счёте, и подлинную серьёзность; шут — единственный неподкупный и трезво мыслящий человек среди толпы серьёзных людей, раз и навсегда одураченных сознанием собственной значительности. Интересно, что вполне ранние, юношеские произведения Ханина, написанные, казалось бы, на злобу дня (к примеру, его «хулиганские выходки» даже успели вывести из себя советскую музыкальную икону, дорогого товарища Святослава Теофиловича Рихтера), сегодня ни в малейшей степени не утратили своей свежести и яркости, и в этом — в том числе — резко контрастируют как с монументальными полотнами на вечные темы, выходившими из под пера либо игнорировавших, либо травивших его профессоров, председателей и почётных членов, так и с не менее монументальными полотнами про страшное, создававшимися официальными диссидентами. поскольку искомое сочинение не названо напрямую, я вынужден оставить малый комментарий к цитате из монографии герра Йоффе «Im Fluss des Symphonischen». Тот предмет, который автор текста называет «хулиганской выходкой», не на шутку возмутившей Святослава Рихтера, по рассмотрении оказывается вокальным циклом «Каменное лицо» для фортепиано и певца (с одиозным подзаголовком «30 учебных песен на тексты Тютчева»). Классически стройный (как ноги любимой девушки) и жёсткий по замыслу сборник (включавший в себя почти четыре десятка вокальных миниатюр) словно бы специально был создан для индивидуального тестирования сумрачных идиотов..., прошу прощения, людей кланового сознания (или окаменевшего лица, согласно названию). С несколькими номерами из этой выходки пока ещё можно познакомиться в одном месте (хотя и недолго). А необходимые подробности возмутительного возмущения мэтра советского пианизма находятся здесь неподалёку, на странной странице: «Рихтер против Прометея». И верно... К тому времени мне пришлось уже невольно приобщиться и к новой эстетике попсового ленинградского условного андеграунда, впрочем, — в отличие от большинства сверстников и однокашников, — мне не удалось прочувствовать ни у Гребенщикова, ни (тем более) у Курёхина никакой убедительной альтернативы серому тягостному официозу. Скорее, только их личное к нему дополнение. — Именно Ханин, и только Ханин, казалось, разрушил твердо’каменные стены ханжества и притворства... хотя бы уже одной своей минутной песенкой «Умом Россию» (на «культовый» текст Ф’ёдора Тютчева, само собой, по своему напряжённому пафосу — почти равная гимну Советского Союза) осветив (или освятив?) всю смехотворность официального советского академического музыкального мира имени Ленина, Чайковского, Жданова, Петрова, Хренникова и прочих. — Нет..., при всей своей гомерической краткости и краткой гомеричности, это была далеко не просто шутка, не просто номер из капустника, а настоящая чёрная дыра на уровне (головы) Даниила Хармса... — Нормальные, никакие, серые, обычные и неизбывные, казавшиеся закономерными и почти вечными лица, в гротескном пронизывающем луче ханин’ского взгляда оказывались однозначно плохими, в точности такими, как они были: жалкими, выцветшими и... страшными гоголевскими рожами. и ещё одно малое уточнение после текста... Упоминая в своём прекрасном эссе о профессоре Цытовиче некую «Умом Россию», херр Борис говорит о некогда слышанной им (вероятно, в той же телевизионной передаче под исполнением «двух дебилов») маленькой песенке в (условном) стиле рококо. Говоря точным языком бухгалтерии, это — №11 из сочинённого в 1990 году дидактического цикла «Каменное лицо» (полсотни учебных песен на тексты Ёдора Тютчева). Кроме всех прочих излишеств, этот жёстко & жестоко скроенный сборник финансовых «романсов» (продолжительностью чуть менее часа) включает в себя ровным счётом 8 (восемь прописью) вариантов песни на один и тот же «культовый» текст (почти жупел) «Нам не дано предугадать...» И поверх всего, как подтверждение предыдущего поэтического тезиса, ещё и маленький гимн бывшей сверх’державы: «Умом Россию не понять...» продолжительностью менее минуты (55 секунд расчётного времени в темпе чуть медленнее классического andante). Чуть больше, чем методическое пособие: упражнение (по слабости)... или падающий этюд (для последовательного развития не’доумений). — К примеру, берём счёты (хотя, какие тут ещё могут быть счёты!..), а затем единственную кое-как известную нам дату: 8 апреля 2019 года (Одесса, перекрёсток улиц Пушкинской и Бунинской). Вычитаем из неё указанные в заголовке тридцать лет, получаем: Советский Союз, Перестройка, Горбачёв. Весна 1989-го. Вроде как пальцем в небо ткнули, ерунда какая-то. Потому что впереди ещё два года. Основная серия концертов по России и в Лениграде (тогда ещё не переименованном). Вокальных. Инструментальных. Камерных... В том числе, юбилейные «Засушенные эмбрионы», Сати-Ханон (25-125). И «Каменное лицо». И «Маленькие детские пьесы большого содержания». И «Песни во время еды». И даже «Мерцающие девицы», будь они неладны, короче, все они ещё впереди (не спереди, нет). А потому и лет получается (натянуть), в лучшем случае, только двадцать восемь..., не тридцать. как нетрудно уяснить из невразумительной цитаты, помещённой чуть выше↑ (головы), публичная полоса (или серия) «усыхающих вокальных циклов» — ничуть не выдумка и даже не ложь. Она не только существовала на самом деле, но и была задумана как постепенная & поступенная отработка психологических приёмов достижения канонического контакта и раскачивания публики на материале сáмого простого (и даже «демо’критического», если угодно) жанра: песни или романса (тем более актуального в случае использования текстов Ла Фета или Ё.Тютчева). Если посчитать (хотя бы примерно) число этих «усыхающих циклов», то (в большом варианте) получится никак не менее полутора десятков сочинений, начиная от «Маленьких камерных фетишей» ос.25 и кончая «Мерцающими девицами». — Что же касается бега по-маленькому, то и здесь насчиталось бы с десяток дидактических опусов, среди которых будут такие несомненные вехи (на пути усыхания) как «Публичные песни» и «Каменное лицо» (пропуская все промежуточные звенья, перечисленные выше) и, наконец, как выветренная вершина, — несравненные & несравнимые «Мерцающие девицы», в которых всё упёрлось и которыми всё кончилось. Последние из последних, они «сделали» последний концерт (7 ноября 191) и поставили размашистую точку на мусорной корзине всяческой публичности. На обложке и на первой странице с каменным лицом автор дополнительно надписал подзаголовок: «30 учебных песен на тексты Ф.Тютчева». И немного ниже добавил, словно спохватившись: «может быть, они и учебные, да только — некого учить». В этих девяти словах сокрыт основной новаторский запал «Каменного лица», сразу выводящий его на заоблачные высоты демагогического полёта. — Узко-методическое сочинение в пустом классе школы. Диалог двух лиц в полном одиночестве. Песни в гробовой тишине. Экзамен без оценки. Официальный обед для посторонних. Сеанс окончен, все могут идти вон... И не возвращаться обратно. как всегда, не обошлось тут без знаменитой двойной бухгалтерии, столь обычной для этого автора (кажется, здесь он впервые применил приём параллельной нумерации, впоследствии перекочевавший и в другие сочинения с текстом). Мы уже неоднократно имели честь про’честь, что «Каменное лицо» представляет собой цикл из «тридцати (учебных) песен на тексты (якобы) Ф.Тютчева». Между тем, в этом утверждении содержится, как минимум, две неправды (или не совсем правды). Начнём с самого простого: числа тридцать. Если дать себе труд перелистать программу одного из концертов 1991 года или ноты, изданные в 1999 году Центром Средней Музыки, кроме обычной системы нумерации там обнаружатся многочисленные казусы, явно выходящие за грань десятичной системы счисления. К примеру, уже на первой странице мы натолкнёмся на подозрительный номер 0, обозначенный как «Предуведомление» (продолжительностью полторы минуты). равным образом и далее между регулярных цифр можно найти невесть как затесавшиеся: №7а (Догадка); №9а (Догадка-2); №17а (Уважаемые слушатели); №20а (Уважаемые слушатели-2); №31а (Уведомление). Наконец, последняя песня гимнического характера на текст «Нет дня, чтобы душа не ныла...» имеет №32, что уже само по себе очевидно не соответствует подзаголовку «30 учебных песен». Однако это только начало списка очевидных натяжек, составляющих этот сборник. Имеет ли смысл продолжать в том же духе? — или дух сам по себе имеет смысл продолжать, никого не спрашивая? Как всегда, «полуправда, только полуправда и ничего, кроме полуправды...» Не говоря уже о чём-то бóльшем. На обложке и первом листе клавира дважды написано: «30 учебных песен на тексты Ф.Тютчева». Можно и в самом деле поверить, будто все сóрок песен написаны на тексты одного несчастного Тютчева. — Что за дивная дичь!.. (вероятно, даже вальдшнеп или дупеля).

по результатам здравого размышления и примерно таких же подсчётов можно получить цифру более-менее корректную. И тогда окажется, что сборник (цикл), обозначенный автором как «30 учебных песен на тексты Ф.Тютчева» на самом деле включает в себя более 37 номеров (точнее говоря, 38), о действительной степени учебности которых составить суждение значительно труднее, чем о простом количестве. С другой стороны, двойной счёт не ограничивается несовпадением номинального и реального числа песен, поскольку «на тексты Ф.Тютчева» написаны 32 романса (остальные шесть, по всей вероятности, на стихи неизвестного поэта, слава которого значительно более скромнá, а стихи неприметны). Но и это ещё не всё. Если дать себе труд пересчитать именно «тексты Ф.Тютчева», положенные на музыку, то их окажется чуть более двух десятков (точнее говоря, 22 штуки, если я не ошибся при подсчёте). Остальные романсы представляют собой разные музыкальные версии, написанные на одно стихотворение и разбросанные по всему циклу (как осколки ночного горшка после предрассветного взрыва). К числу таковых относятся, в частности, восемь песен с культовым текстом «Нам не дано предугадать...», три версии заезженного романса «Я встретил вас, и всё былое...» и ещё две штуки свободного тютчевского перевода из Микеланджело «Молчи, прошу, не смей меня будить…» (последние в значительной степени совпадают, чем резко выделяются из общего числа остальных романсов). Даже самый поверхностный анализ тютчевских текстов позволяет судить с невероятной чёткостью, что их автор был сумрачным идиотом клинического уровня, и во время написания почти всех своих стихов (равно как и после) реально не понимал, чтó пишет. Именно это обстоятельство позволяло ему иногда создавать шедевры клинической пронзительности, о которых мы все помним в нашей мрачной повседневности. К сожалению, автор музыки редко где поднимался до такого же уровня, хотя его работу трудно назвать «вторичной» (как это частенько случается в случае вокальной музыки). Тем не менее, сложение двух клинических идиотизмов (комозитора и поета) почти во всех случаях даёт эффект третьего измерения или иного мира, в который, с лёгкостью пробив все перегородки, вылетает не менее половины песен «Каменного лица» (вместе с теми, кто их слушает). К сожалению, большинство возвращается. главное внутреннее назначение этого цикла (по неосторожному выражению такого же автора) — «подтачивание основ здравомыслия» (вероятно, у публики), с целью хотя бы немного пробудить вечно закрытое & отсутствующее сознание ради дальнейших попыток обнаружения иной, не’очевидной картины мира. Достигается эта задача, прежде всего, через избегание (ломку) каменных стереотипов — как музыкальных, так и словесных. Основное содержание и главная суммарная задача всех тридцати (сорока) песен до предела чётко обрисована их солидарным заглавием: это локальное идеологическое сочинение, призванное путём жёсткой подмены заранее известного и ожидаемого соотношения известного с неизвестным внедрить в слушателя релятивистский подход к фундаментальным вопросам философии (прежде всего, гносеологическим и этико-экзистенциальным). В отличие от смежных вокальных циклов, «Каменное лицо» пользуется экстремальными средствами и представляет собой скорее хирургическое, чем терапевтическое сочинение. Философские и этические проблемы подаются прямым, аффективно упрощённым языком, вызывающим у публики лёгкое ощущение невесомости (стула, выбитого из-под одного места) и нервический смех. «Мы все падаем, спасите нас», — поминутно раздаётся из зрительного зала. Однако нет, помощи не будет. «Всяк вошедший сюда — оставь надежду...» — Равно, как и всё остальное. Прижизненно и пожизненно Тютчев (подобно Чайковскому) — крупнейшее животное русской поэзии, певец собственного оргазма (слово, понимаемое здесь в самом широком смысле слова). Темперамент и поведение его отличались крайней невоздержанностью. Тем более, при написании стихов: указанное вещество шло у него горлом, неудержимой струёй. Вот эти двое: Тютчев и автор «мельчайших оргазмов». Несомненно, они нашли друг друга. главное действующее вещество «Каменного лица» — доверительная манипуляция текстами велiкого русского поэта (очень плохо владеющего собой), с целью приоткрыть двойное дно (жизни), прежде скрытое от глаз и ушей. Этот процесс напоминает демонстративную реакцию в химической лаборатории, когда к бесцветному и прозрачному как слеза раствору крепкой щёлочи приливают такой же бесцветный и прозрачный раствор одного широко известного слабительного средства. Результат ошеломителен и напоминает колористический взрыв (дурно скрываемого малинового оттенка), хотя все присутствующие остаются целы и невредимы. И так — все 38 раз, от первого до последнего. При том, единожды найденные аффективные эффекты не повторяются (или повторяются в изменённом виде) и всякое новое впечатление оказывается на поверку обманчивым. Автор (текста и музыки) намеренно создаёт атмосферу непредсказуемости, когда заранее неизвестно, в какую сторону уведёт следующий поворот спекуляций автора с общепринятыми «незыблемыми» ценностями. Как результат, на три четверти часа создаётся ощущение локального сюрреального провала, в котором возможно всё... (с любезного дозволения Тютчева), или почти всё. Но главное, что установки этого мира категорически не совпадают с повседневными, намеренно принижая их реальное значение, и поминутно превращая камень в ножницы, бумагу или человеческое дерьмо. Последнее предпочтительно. Большой отрезок концерта <Эрик Сати. Юрий Ханон. Засушенные эмбрионы. 13 мая 1991 г.> (сколько хватило рулона плёнки) был, между прочим, записан на плёнку (это не говоря о съёмках телевидения, последующая судьба которых мне не вполне известна). Часть впервые исполненных вокальных миниатюр Сати до сих пор жива и сияет тленными красками в каноническом архиве. А несколько особо гомерических номеров из тютчевского цикла «Каменное лицо» — и вовсе стали бестселлерами (даром, что их никто & никогда не покупал). Как всегда, лучшее признание следует именно таким путём: напролом, минуя все лишние этапы. И на почтительном расстоянии от публики, желательно. Не будем продолжать.

однако далее..., — далее следует генеральная пауза (возможно, лёгкого генеральского оттенка), во время которой по замыслу автора должны происходить некие скрытые процессы (явного характера). — В отличие от подавляющего числа сочинений этого автора, «Каменное лицо» несколько раз было приведено в исполнение (каждый раз со взрывным успехом), хотя время исполнения оказалось директивно ограничено одним годом после написания (вторая половина 190 — первая половина 191). Отдельной статьёй расходов стал тот факт, что публично цикл ни разу не был исполнен полностью. Не слишком качественная, но зато «полная» концертная запись именно такого «неполного исполнения» (записанная на историческом вечере «Сати-Ханон. Засушенные эмбрионы» 13 мая 191 года) и несколько фрагментарных — в том числе, одна или две телевизионных, судьба которых мне не известна. — Пожалуй, напоследок остаётся только перелистать старые ноты (напомню: написанные ещё на территории СССР) и перечитать заголовок, кратко очертивший главную цель и характер этого произведения в смеш(ан)ном жанре: ос.41 «Каменное лицо» (30 учебных песен на тексты Ф.Тютчева). Состав исполнителей, на первый взгляд, указан точно: фортепиано и певец (тенор или лёгкий баритон). Но и здесь также скрыто ещё одно двойное дно. По первом же взгляде на клавир оказывается, что в нём указаны не два, а целых три инструмента. Верхнюю строку записи занимает так называемый «блок-де-буа» (block de bois или blocco di legno), по-русски называемая просто «коробочкой» (не путать с одноимённой кошёлкой). Певец держит её перед собой в руках и время от времени акцентирует при помощи палочки внимание на некоторых вопросах идеологического характера. Иногда, впрочем, ударные эффекты допускает и аккомпаниатор (у которого, впрочем, нет под рукой ни одного ударного инструмента, кроме фортепиано). Как следствие, результат превосходит любые ожидания. Особенно, если принять во внимание, что ожиданий не было вовсе. — Пред’упреждение: в случае полного исполнения цикла посреди жизни образуется лакуна или дырка: почти три четверти часа непрерывного действия над возможностью (sur!) приоткрыть черепную крышку хотя бы кого-то из присутствующих. Тридцать (почти сорок) тютчевских песен в пограничном контексте, каждая из которых может иметь прямое действие как философский этюд в экспрессивных тонах. — Пожалуй, сказанного более чем... достаточно. Это — всé — словá, котóрые можно было бы понимать в качестве наглядного после’словия. Один из теневых вариантов названия цикла имеет жестоко-равелевский оттенок: «Гробница Тютчева». В загробном варианте «Каменное лицо» должно исполняться на питерском Новодевичьем кладбище подле могилы поэта (поскольку мéста захоронения композитора не сохранилось), — желательно, в начале мая, летом или в начале осени (фортепиано при этом немного заглубляется в землю, словно бы имитируя оперную яму). Более мягкий (не кладбищенский) концертный вариант исполнения предполагает красный рояль, выкаченный к подножию памятника поэту (так сказать, в личном присутствии каменного лица). Другие варианты не рассматриваются, поскольку их очевидно не будет. Равно как и обоих описанных выше. итак, достаточно. Здесь можно прерваться и остановить напрасные слова: полностью исчерпав запас прочности, дряблый обломок рассыпался и превратился в сухой осадок. Пред’последний вывод напрашивается бес затруднений & практически сам собой. Особенно если принять во внимание, что (начиная) от самого начала своей продуктивной практики этот автор (так же, как и сам Эрик Сати) с полным правом может считать себя непримиримым, в полной мере (в)не..конвенциональным типом и отвергает любую коллаборацию с оккупантами & прочим человеческим материалом. А потому (вне сомнений), и этот его «локальный опус» слегка каменного оттенка, как всегда, оказался замолчан, оболган и прилежно забыт всеми теми, кто считает себя профессионалами своего дела и привычно сотрудничает в парадигме нормального мира людей. Кроме того, не лишним было бы припомнить (на’последок), что у всякого достижения есть свои герои (без..действующие лица). А потому здесь можно было бы перечислить не менее двух десятков облигатных «сумеречных идолов», по их словам, якобы «поклонников творчества» этого автора (от Мстислава Леопольдовича до Теодора Клеопатровича), ни один из которых так и не приподнял головы от повседневного процесса собственного известкования & окаменения, чтобы хотя бы один из партикулярных гимнов был приведён в исполнение. Со всеми вытекающими последствиями, разумеется. — С такими, прошу прощения, «поклонниками» — прямая дорога туда, во внутреннее (полностью закрытое) творчество (как это было последние два, три, четыре, семь десятков лет), а затем и далее по стопам братьев-альбигойцев. Собственно, сегодня, когда я публикую дряблую страницу с каменным лицом, почти все экземпляры этого сочинения уничтожены. Остался только один, в сером кожаном переплёте 1999 года, который был слишком хорош, — чтобы отправиться вместе с остальными — по назначению. Временно, он остался здесь, ожидая лучшего часа... Впрочем, не будем зря колыхать воздух: указанный путь универсален. Всем (не)желающим — прошу проследовать. На первых концертах исполнялась, в основном, та музыка, которую я определял для себя как “экстремальную”. Потому, видимо, и реакция зала, и апплодисменты, и шипение, и свист оказывались столь же экстремальными. Кроме уже известных “Песен во время еды” исполнялись и другие, довольно старые сочинения, написанные мною лет десять назад: “Маленькие детские пьесы большого содержания”, “Каменное лицо” и “Беседа с публикой”. Эти немаленькие циклы песен обладали действительно ударным, экстремальным характером воздействия, легко входили в головы слушателей и укреплялись там достаточно прочно. Наконец, удивлённо вытянем свои каменные лица (снизу вверх) и сократим пустые слова ради других, ещё более пустых... — Если, паче чаяния, у кого-то из проходящих мимо ренегатов & апологетов закрытых и внутренних методов искусственного искусства появится под’спудное желание как-то инициировать, спровоцировать или ускорить выкладку этого символического материала из истории России конца XX века, никто не возбраняет обратиться, как всегда, в Имперскую Комиссию по увековечиванию каменных лиц → по заранее известному адресу не...посредственно к пятикратному автору, пока он, изрядно окаменевший, всё же находится здесь, на расстоянии вытянутой руки или про’тянутой ноги. — Однако..., рекомендовал бы всё-таки не тянуть кое-кого (за хвост). Наша малая кунст’камера скоро будет закрыта & зарыта окончательно, как и всё на этом свете (после визита каменного гостя). А мы пока ещё помним, чтó может значить это сочетание слов..., после всего. — Или antidates, одним словом... ...Конечно, непросто разобраться — где Юрий лукавит, а где говорит вполне искренне. Он гораздо более серьёзный человек, чем может (и хочет!) показаться на первый взгляд. «А я ведь не шучу» — говорит он с каменным лицом, и — кто знает! — может, именно здесь и пошутил лучше всего.

| ||||||||||||||