Протагор, артефакты (Натур-философия натур)

( кроткая справка )Устал я от речей

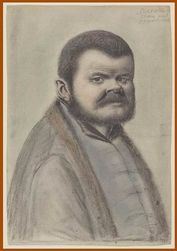

Протаго́р, сын Артемо́на из Абде́р (греч. Πρωταγόρας, ок.480 до н.э. — ок.410 до н.э.) — кажется, так звали одного человека (точнее говоря: грека), который (почти) две с половиной тысячи лет (на зад) рискнул вы...сказать знаменитую до вчерашнего дня фразу: «Человек — есть мера всех вещей...» Несмотря на всю (кажущуюся) простоту и (некажущуюся) краткость этой фразы, следовало бы понимать, что она (хотя и составляет едва ли не половину всего уцелевшего философского наследия Протагора, тем не менее) крайне сложна для (ис)толкования...[комм. 1] И тем не менее, краткость в данном случае (видимо, следуя рекоммендации великого Антона) только усилила эффект учения, так что сегодня можно сказать просто и сухо: Протагор — один величайших древнегреческих прото-философов и софистов,[комм. 2] который в своём учении предвосхитил едва ли не все индивидуалистические направления в европейской философии, теологии, науке и даже искусстве.[комм. 3] Добившийся успеха, авторитета и славы, а затем осуждённый, обобранный и оболганный в Афинах, Протагор, говоря по существу вопроса, остался (голым) философом без учения. Его книги последовательно сжигались и уничтожались, а ученики Сократа, в особенности, Платон и Аристотель, следуя традиции своего учителя, искажали и до неузнаваемости перевирали его слова. Главной причиной этой фальсификации (непроизвольной и намеренной) стала, как это ни странно сказать, полнейшая неспособность начальных философов того времени понять агностические и релятивистские определения Протагора на уровне, мало-мальски близком к тексту. А потому их считали за лучшее объявлять «софизмом» (пустой игрой слов), а их автора демонстративно низводили до статуса «софиста» (или не-до-философа), причём, все «возражения и опровержения» находились где-то далеко внизу, на уровне обыденной или «здравой» логики. Вместе с тем, трудно не заметить, что во взглядах и, прежде всего, в само́м скептическом тоне Сократа содержится очень много общего с Протагором, который (несомненно) оказал сильнейшее влияние как на самого Сократа, так и — на его учеников. По несчастному случаю, к общности философских взглядов примешалась личная неприязнь, а также крайне разные этические представления о том, каковой (в идеале) должна быть жизнь и поведение «настоящего» философа. Дым до небес. В результате, едва ли не вся школа Сократа унаследовала от него оппозиционное отношение к персоне Протагора и, как следствие, сохранила тот пренебрежительный (и глубоко неправдивый) тон, который стал традиционным ещё при жизни этого «софиста, торговавшего истиной». Совокупность перечисленных факторов привела к тому, что Протагор (в 411 году до н.э. — уже старик в возрасте более семидесяти лет, приговорённый к смертной казни за оскорбление богов) был репрессирован вместе со своим учением со всех сторон: как государством, так и обществом (в лице своих лучших представителей: Сократа, Платона, Аристотеля и других сократиков). Его книги регулярно подвергались уничтожению, облыганию или замалчиванию почти при всех пол’литических режимах — начиная от «афинской демократии» и кончая «христианскими монархиями», а его чудом уцелевшие высказывания аккуратно использовались, присваивались или перевирались — как его современниками, так и потомками. В результате успешной борьбы почти всей «цивилизации» против одного своего отщепенца, всё учение Протагора было сведено к нескольким фразам, уцелевшим благодаря косвенному (чаще всего — критическому) цитированию. Однако яркость и острота этих определений (или «контро’версий», как они у него назывались) оказалась такова, что их малое число только лишь усилило тот жёсткий идейный заряд, который они в себе содержали. Вместе с тем, историю философии очень трудно (практически, невозможно) представить без первой инъекции Протагора. Сила его влияния (прямого и косвенного) оказалась столь велика, что он, сам о том не подозревая, стал психотипической предтечей и родоначальником (вернее сказать, предтечей) таких фундаментальных направлений в философии (включая метафизику, гносеологию, теологию, логику и риторику) как скептицизм (в том числе, в его крайней форме), агностицизм (как религиозный, так и философский), релятивизм (не исключая также научного) и субъективный идеализм (и прежде всего — солипсизм). Особо следовало бы отметить, что своё «научное» философское оформление два последних течения получили только две тысячи лет спустя после смерти Протагора — в творчестве двоих своевольных англичан: Беркли и Юма, к слову сказать, не осуждённых за это и даже не попавших под суд. Смертная казнь была заменена опальному (& опалённому) философу на изгнание. Фактически, ему удалось выкупить самого себя из тюрьмы — чтобы покинуть Афины. Однако прожил он затем совсем не долго. По одной из основных версий, пущенных в плавание Эврипидом, близким приятелем Протагора, семидесятилетний «софист» погиб спустя несколько месяцев (недель) после изгнания — по дороге на Сицилию, аккуратно — в том легендарно-опасном для кораблей местечке, которое греки называли «между Сциллой и Харибдой» (или где-то поблизости от этого места, в Мессинском заливе). Примерно то же самое произошло и с философией Протагора. Буквально говоря, она сгорела, а что не сгорело — то утонуло. На поверхности остались плавать только несколько щепок, которые с завидной регулярностью продолжали тонуть и гореть — ещё десятки веков. Но чем больше они горели, тем более заметными становились на поверхности этого течения, постоянно носившего их в теснине между Сциллой и Харибдой. Во все века и почти при всех режимах агностики подвергались гонениям, репрессиям и прямому уничтожению. Равно, вместе с ними «гонениям и опровержениям» повергался их первый известный предтеча: «софист» Протагор. Короткие сохранившиеся фразы — как правило — уцелели именно в результате уничтожающей критики: сначала коллег (сократиков), затем — системных философов разных школ (оставивших работы по истории своей науки) и, наконец, в результате нападок (или насмешек) христианских теософов. Не вызывает никаких сомнений, что именно христиане закончили полным триумфом семивековой вандализм эллинов и римлян, запретив и уничтожив последние книги (или отрывки из сочинений) Протагора, случайно сохранившиеся до IV-V века нашей эры. Но всё-таки, даже «буквально в двух словах» — он не утратил своего «тлетворного» влияния.[комм. 4]

Не менее сильным и жёстким оказалось и влияние громкого «процесса Протагора» (в ходе которого он получил сначала смертный приговор, а затем «помилование») на современников: прежде всего, на Сократа, которому в тот момент было около 60 лет (он был на десять лет младше Протагора). И тем сильнее было впечатление, что эти два философа были очень близки друг другу по своим взглядам, но кардинально разошлись по своей жизненной этике и, если угодно, у них не получилось личного контакта. К моменту «процесса Протагора» Сократ имел устойчивую неприязнь к своему визави, а «школа» этого красавчика-софиста, его образ и жизненная позиция стала поводом для постоянных шуток и сарказмов в кругу учеников-сократиков. Тем большим стало раздражение и разочарование от итогов суда. По мнению Сократа, Протагор недопустимо уронил звание философа и «не поставил» несправедливое и глупое общество на его настоящее место. По существу, запомнив эти унизительные лично для себя итоги, Сократ имел перед собой цель: добиться реванша при первом же удобном случае. И этот случай подвернулся спустя ровно двенадцать лет, в 399 году до н.э., когда состоялся совершенно аналогичный процесс, но уже над Сократом, точно так же обвинённом в безбожии — и приговорённом к смертной казни. Всё дальнейшее поведение Сократа, его отказ покинуть Афины и добровольное самоубийство по приговору суда имело, в том числе, и высокую этическую задачу. Своим поступком он исправлял «ошибку Протагора» и показывал всем: что есть философ среди людей. Трудно переоценить этико-культурное значение смерти Сократа для европейской культуры последующих двух тысячелетий. Пожалуй, из всех судебных процессов государства над личностью, его поступок уступил только состоявшейся спустя четыре сотни лет казни «царя иудейского», — хотя (вне всяких сомнений) итоги «второго самоубийства» были искажены и гипертрофированы до такой степени, что ставить рядом два этих события сегодня представляется — постыдным. И тем не менее, возвращаясь к чаше Сократа, ныне нельзя не признать, что добрая десятина сока цикуты из этого грубого сосуда — по праву принадлежала Протагору.

| |||||||||||||

( в форме карманного цитатника — про ту гору )

Для начала — несколько уцелевших названий книг Протагора, скупые сведения о которых оставили его современники и недалёкие потомки..., как правило — школьные философы: «О первобытном состоянии»,

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ➤ |

Протагор был изобретателем подкладки, которую носильщики подкладывают под свою ношу...[7] |

| — Аристотель, «О воспитании» |

| ➤ |

Но с другой стороны, и учение о небесных светилах Её может, пожалуй, иметь дело только с чувственно воспринимаемыми величинами и заниматься лишь небом, что над нами. Действительно, и чувственно воспринимаемые линии не таковы, как те, о которых говорит геометр (ибо нет такого чувственно воспринимаемого, что было бы прямым или круглым именно таким образом; ведь окружность соприкасается с линейкой не в <одной> точке, а так, как указывал Протагор, возражая геометрам); и точно так же движения и обороты неба не сходны с теми, о которых рассуждает учение о небесных светилах, и <описываемые ею> точки имеют не одинаковую природу со звёздами... |

| — Аристотель, «Метафизика» (книга третья, глава вторая, в переводе А.В.Кубицкого) |

| ➤ |

...Далее, если относительно одного и того же вместе было бы истинно всё противоречащее одно другому, то ясно, что все было бы одним <и тем же>. Действительно, одно и то же было бы и триерой, и стеной, и человеком, раз относительно всякого предмета можно нечто одно и утверждать и отрицать, как это необходимо признать тем, кто принимает учение Протагора. И в самом деле, если кто считает, что человек не есть триера, то ясно, что он не триера. Стало быть, он есть также триера, раз противоречащее одно другому истинно. И в таком случае получается именно как у Анаксагора: «все вещи вместе», и, следовательно, ничего не существует истинно... |

| — Аристотель, «Метафизика» (книга четвёртая, глава четвёртая, в переводе А.В.Кубицкого) |

| ➤ |

Из этого же самого мнения, <которое мы сейчас разобрали>, исходит и учение Протагора, и оба они необходимо должны быть одинаково верными или неверными. В самом деле, если всё то, что мнится и представляется, истинно, всё должно быть в одно и то же время и истинным и ложным. Ведь многие имеют противоположные друг другу взгляды и считают при этом, что те, кто держится не одних с ними мнений, заблуждаются; так что одно и то же должно и быть и не быть. А если это так, то все мнения по необходимости совершенно истинны, ибо мнения тех, кто заблуждается, и тех, кто говорит правильно, противолежат друг другу; а если с существующим дело обстоит именно так, то все говорят правду. |

| — Аристотель, «Метафизика» (книга четвёртая, глава пятая, в переводе А.В.Кубицкого) |

| ➤ |

Некоторые, однако (например, мегарцы), утверждают, будто нечто может действовать только тогда, когда оно действительно действует, когда же не действует, оно и не может действовать; например, тот, кто не строит дом, не может строить дом, а это может <лишь> тот, кто его строит, когда он его строит,- и подобным же образом во всех других случаях. Нелепости, которые следуют отсюда для них, нетрудно усмотреть. Ведь ясно, что ни один человек в таком случае не будет и строителем дома, если он сейчас дом не строит (ведь быть строителем дома — значит быть в состоянии строить дом); и так же будет обстоять дело и с другими искусствами. Если же нельзя обладать такими искусствами, не научившись им когда-то и не усвоив их, и точно так же — перестать обладать ими, иначе как утратив их когда-то (либо из забывчивости, либо из-за несчастного случая, либо от продолжительности времени, во всяком случае не из-за уничтожения предмета — он ведь существует всегда), то может ли быть, чтобы человек больше не обладал искусством, а затем сразу же начал строить, каким-то образом приобретя его? И точно так же обстояло бы дело с неодушевленными предметами: ведь ни одна вещь не будет холодной, или теплой, или сладкой и вообще чувственно воспринимаемой, если ее не воспринимают чувствами. И потому им придётся соглашаться с учением Протагора. Но и чувственным восприятием не будет обладать ни одно существо, если оно не будет воспринимать чувствами и не будет деятельным. Если поэтому слеп тот, у кого нет зрения, хотя ему от природы свойственно иметь его и именно в то время, когда это ему свойственно, и, далее, так, <как подобает>, то одни и те же люди будут слепыми по нескольку раз в день и глухими точно так же. |

| — Аристотель, «Метафизика» (книга девятая, глава третья, в переводе А.В.Кубицкого) |

| ➤ |

Близко к изложенным здесь взглядам и сказанное Протагором, а именно: он утверждал, что человек есть мера всех вещей, имея в виду лишь следующее: что каждому кажется, то и достоверно. Но если это так, то выходит, что одно и то же и существует и не существует, что оно и плохо и хорошо, что другие противолежащие друг другу высказывания также верны, ибо часто одним кажется прекрасным одно, а другим — противоположное, и что то, что кажется каждому, есть мера. Это затруднение можно было бы устранить, если рассмотреть, откуда такой взгляд берёт своё начало. Некоторые стали придерживаться его, исходя, по-видимому, из мнения тех, кто размышлял о природе, другие — исходя из того, что не все судят об одном и том же одинаково, а одним вот это кажется сладким, а другим — наоборот... |

| — Аристотель, «Метафизика» (книга одиннадцатая, глава шестая, в переводе А.В.Кубицкого) |

| ➤ |

В той области, которая относится к слову, есть один частный вопрос — внешние способы выражения. Знание их есть дело актёрского искусства и того, кто руководит театральной постановкой, например, как выразить приказание, как мольбу, рассказ, угрозу, вопрос и ответ и т.п. Знание или незнание этого не вызывает к поэтическому произведению никакого упрёка, который заслуживал бы серьёзного внимания. В самом деле, какой ошибкой можно было бы признать то, в чём Протагор упрекает (Гомера), будто он, думая, что умоляет, приказывает, сказав: «Гнев, богиня, воспой». (Протагор) говорит, что поставить в форме повелительного наклонения слова, обозначающие делать что-нибудь или не делать, — это приказание. Поэтому следует оставить этот вопрос, как относящийся не к поэтике, а к другой науке.[16] |

| — Аристотель, «Поэтика» (глава XIX) |

|

| ➤ |

Я, зная его мужество и пылкость, сказал: |

| — Платон, «Протагор» (диалог, в переводе Вл.С.Соловьёва), ~ 488-493 гг. до н.э. |

| ➤ |

— Хотя я и утверждаю,[комм. 6] что софистическое искусство очень древнее, однако мужи, владевшие им в стародавние времена, опасаясь враждебности, которую оно вызывало, всячески скрывали его: одним служила прикрытием поэзия, как Гомеру, Гесиоду и Симониду, другим — таинства и прорицания, как ученикам Орфея и Мусея, а некоторым, я знаю, даже гимнастика, как, например, Икку тарентинцу и одному из первых софистов нашего времени, селимбрийцу Геродику, уроженцу Мегар; музыку же сделал прикрытием ваш Агафокл, великий софист, и Пифоклид Кеосский, и многие другие. Все они, как я говорю, опасаясь зависти, прикрывались этими искусствами. |

| — Платон, «Протагор» (диалог, в переводе Вл.С.Соловьёва) |

| ➤ |

— Клянусь Зевсом, — сказал Протагор, — я лично называю благо благом, даже если оно и не полезно людям. |

| — Платон, «Протагор» (диалог, в переводе Вл.С.Соловьёва) |

| ➤ |

— Сократ! — сказал Протагор. — Я уже со многими людьми состязался в речах, но если бы я поступал так, как ты требуешь, и беседовал бы так, как мне прикажет противник, я никого не превзошёл бы столь явно, и имени Протагора не было бы меж эллинами. |

| — Платон, «Протагор» (диалог, в переводе Вл.С.Соловьёва) |

| ➤ |

Меня же, Протагор, когда я вижу, как всё тут перевёрнуто вверх дном, охватывает сильное желание всё это выяснить, и хотелось бы мне, после того как мы это разберём, разобраться и в том, что такое добродетель, и снова рассмотреть, можно ей научить или нет. <...> |

| — Платон, «Протагор» (диалог, в переводе Вл.С.Соловьёва) |

|

| ➤ |

Сократ. Я подозреваю, что ты нашёл неплохое толкование знания. Однако так же толковал это и Протагор. Другим, правда, путём он нашёл то же самое. Ведь у него где-то сказано: «Мера всех вещей — человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют». Ты ведь это читал когда-нибудь? |

| — Платон, «Теэтет» (диалог, в переводе Т.В.Васильевой) ~ 369 г. до н.э. |

| ➤ |

Сократ. Знаешь ли, Феодор, чему дивлюсь я в твоём друге Протагоре? |

| — Платон, «Теэтет» (диалог, в переводе Т.В.Васильевой) |

| ➤ |

Сократ. Тогда как же нам быть, Протагор, с твоим рассуждением? Сказать, что людские мнения всегда истинны или что иной раз истинны, а иной раз — ложны? Ведь так или иначе из обоих <утверждений> следует, что отнюдь не всегда их мнения истинны, но встречаются как те, так и другие. А теперь посмотри, Феодор, не захочет ли кто-нибудь из сподвижников Протагора или ты сам настаивать на том, что ни один человек не считает другого невеждой, а мнения его — ложными? |

| — Платон, «Теэтет» (диалог, в переводе Т.В.Васильевой) |

| ➤ |

Сократ. Но что же вытекает отсюда для самого Протагора? Неизбежно вот что: если ни сам он не думал, что мера всех вещей — человек, ни толпа — а она так и не думает, — то тогда никому не нужна та истина, которую он написал; если же сам он все-таки так думал, но толпа не разделяла его мнения, то, как известно, смотря по тому, кого будет больше — тех, кто не разделяет его мнения, или тех, кто разделяет, оно не будет или будет <истинным>. |

| — Платон, «Теэтет» (диалог, в переводе Т.В.Васильевой) |

| ➤ |

Сократ. Далее, давай зададим такой вопрос Протагору или кому-нибудь другому из тех, кто заодно с ним: «Ты говоришь, Протагор, что человек — мера всего, и белого, и тяжёлого, и лёгкого, и всего подобного, поскольку, имея в самом себе мерило этих вещей и полагая их такими, как он их воспринимает, он полагает также, что они для него поистине существуют». Не так ли? |

| — Платон, «Теэтет» (диалог, в переводе Т.В.Васильевой) |

|

| ➤ |

Говорят, что Протагор,[комм. 8] муж, прославленный научными занятиями, именем которого Платон назвал своё знаменитое сочинение, будучи юношей, ради поиска пропитания был послан на заработки и занимался переноской грузов на плечах;[комм. 9] этот род людей греки именуют α̉χθοφόροι (носильщики грузов), а мы по-латыни называем bajuli (носильщики). Он носил большие вязанки дров, скреплённые короткой веревкой, из ближайшей деревни в город Абдеру, гражданином которого являлся.[комм. 10] Тут случайно Демокрит, гражданин того же города, человек, более других достойный уважения за добродетель и философское учение, выйдя за город видит, что тот так легко и проворно передвигается с грузом, столь тяжёлым и неудобным для переноски, тотчас подходит ближе, осматривает искусно и со знанием дела связанные и уложенные дрова и просит его немного передохнуть. Когда Протагор исполнил просьбу, Демокрит также заметил и то, что эта груда брёвен, охваченная тонкой верёвкой, находится в равновесии и удерживается словно по некоему геометрическому расчёту; он спросил, кто так сложил эти дрова, и когда тот ответил, что они сложены им, захотел, чтобы он развязал <их> и опять сложил тем же самым способом. После же того как он развязал <дрова> и расположил сходным образом, Демокрит, поражённый остротой ума и ловкостью человека необразованного, сказал: «О мой юноша, поскольку у тебя есть способности для того, чтобы совершать добрые дела, есть <вещи> более значительные и благие, которые ты мог бы сделать вместе со мной»; и тотчас увёл его, держал при себе, позаботился о расходах, обучил философии и сделал его тем, кем он стал впоследствии.[комм. 11] Этот Протагор, однако, был не настоящим философом, но остроумнейшим из софистов; поскольку, получая от учеников ежегодно огромные деньги, он обещал научить тому, как с помощью искусства слов сделать более слабый довод более сильным, называя это по-гречески: Τὸν ή̉ττω λόγον κρείττω ποιει̃ν (делать более слабое высказывание более сильным).[21] |

| — Авл Геллий, «Аттические ночи» (книга V, глава третья), ~ 160-е гг. н.э. |

| ➤ |

Среди пороков доказательств наибольшим, как кажется, является тот, который греки называют άντιστρέφον (поворачивающее в противоположную сторону). Некоторые из наших, клянусь Геркулесом, довольно удачно именуют его reciprocum (возвратным). Этот порок проявляется в том случае, когда выдвинутый аргумент может быть повёрнут обратно и обращён против того, кем он был высказан, и равным образом имеет силу и с той, и с другой стороны; таким было то знаменитое <доказательство>, которым, как передают, воспользовался Протагор, остроумнейший из софистов, против своего ученика Эватла.[комм. 12] |

| — Авл Геллий, «Аттические ночи» (книга V, глава десятая), ~ 160-е гг. н.э. |

| ➤ |

Некоторые сопричислили к хору философов, отрицающих критерий, и Протагора Абдерита, поскольку он утверждает, что все представления и мнения истинны и что истина относительна, ввиду того что всякое явление или мнение у кого-нибудь уже само по себе связано отношением к этому последнему. Действительно, в начале своих «Ниспровергающих речей» он провозгласил: «Человек — мера всех вещей, существующих, что они существуют, несуществующих же, что они не существуют». И доказывается это, как получается, при помощи того, что противоположно этому суждению: если кто-нибудь скажет, что человек не есть критерий всех вещей, то он всё равно подтвердит, что человек — критерий всех вещей, потому что тот самый, который это утверждает, есть человек; и кто допустил явление в качестве отнесённого к человеку, тот тем самым признал, что и само явление принадлежит к тому, что отнесено к человеку. Поэтому и безумный в отношении того, что является в безумии, есть верный критерий; и спящий — в отношении к тому, что является во сне; и младенец — к тому, что случается в младенчестве; и старик — к тому, что в старости. Не подобает на основании одних обстоятельств принижать других, как бы они между собою ни различались, т.е. на основании того, что случается в здравом уме, принижать то, что является в безумии; на основании того, что бывает наяву, — то, что во сне; и от того, что в старости, — то, что в младенчестве. Подобно тому как первые члены <в этих противоположностях> не являются вторыми, так же в свою очередь и явление в пределах вторых членов не доходит до первых. Вследствие этого, если безумный или спящий что-нибудь видит, то, находясь в известном состоянии, он не есть надёжный судья в том, что ему является, — равно и человек, находящийся в здравом уме или бодрствующий, поскольку он находится в известном состоянии, опять-таки не может быть уверенным в распознании того, что является перед ним в качестве реального. |

| — Секст Эмпирик, «Против учёных» (Две книги против логиков. IV. Протагор), ~ конец II века |

| ➤ |

Да и как может разногласие у философов об указанных выше вещах не устранить познания истины? Ведь если одни из физиков, как Демокрит, устраняют всё являющееся; если другие, как сторонники Эпикура и Протагора, всё утверждают; если третьи, как стоики и перипатетики, одно отвергают, а другое утверждают, то в любом случае, предполагает ли кто-нибудь в качестве критерия рассудок или ощущение или оба вместе, надлежит судить прежде всего на основании чего-то очевидного или неявного. Но очевидным оно не может быть, поскольку то, что возникает из спорной материи, спорно и само и потому не есть критерий. Если же оно неизвестное, то вещи станут вверх ногами, коль скоро то, что кажется познаваемым, будет опираться на непознаваемое. А это нелепо. <...> |

| — Секст Эмпирик, «Против учёных» (Две книги против логиков. V. Критика познавательных способностей), ~ конец II века н.э. |

| ➤ |

И Протагор хочет, чтобы человек был мерилом всех вещей, а именно: для существующих — мерилом бытия, для несуществующих — небытия; при этом «мерилом» он называет критерий, а «вещами» — дела; в силу этого он утверждает, что человек — мерило всех дел, для существующего — бытия, для несуществующего — небытия. И поэтому он устанавливает только то, что кажется каждому, и таким образом вводит троп относительности. Поэтому и кажется, что у него есть общее с последователями Пиррона. Но он отличается от них, и мы узнаем разницу, разобрав в надлежащей мере то, что кажется Протагору. Этот человек говорит, что материя текуча, и при течении её, на месте утрат её возникают непрерывно прибавления, и восприятия перемешиваются и меняются, смотря по возрасту и остальному устройству тел. Он говорит и то, что основные причины всех явлений находятся в материи, так что материей, поскольку это зависит от неё, может быть всё то, что является всем, люди же в разное время воспринимают разное, смотря по разнице их настроений: тот, кто живёт по природе, воспринимает из материи то, что может являться живущему по природе, живущий же противоестественно — то, что может являться живущим противоестественно. Так же и применительно к возрастам, и в отношении сна или бодрствования, и каждого вида настроений надо сказать то же самое. Таким образом, по его учению, критерием сущего является человек, ибо всё, что кажется людям, и существует; то же, чего не кажется никому из людей, и не существует. Следовательно, мы видим, что и о текучести материи, и о том, что в ней находятся основы всего видимого, он выражается догматически, а это вещи неочевидные и для нас подлежащие воздержанию от суждения.[13] |

| — Секст Эмпирик, «Три книги Пирроновых положений», ~ конец II века |

| ➤ |

Сходится в мнениях с этими людьми и безбожник Феодор, а судя по некоторым, и Протагор из Абдеры, первый, разными методами поколебавший в своём сочинении о богах эллинское богословие, второй же, Протагор, написавший определённо: Я не могу сказать о богах, существуют ли они и каковы они. Многое препятствует мне <в этом>. Когда афиняне по этой причине присудили его к смерти, он бежал и умер, утонув в море.[13] |

| — Секст Эмпирик, «Две книги против физиков» (О физических началах. II. Существуют ли боги?), ~ конец II века |

| ➤ |

Протагор, сын Артемона (или Меандрия, как говорят Динон в V книге «Персидской истории» и Аполлодор), из Абдеры (так говорит Гераклид Понтийский в книгах «О законах», сообщая, будто он написал законы фурийцам) или из Теоса (так говорит Евполид в «Льстецах»)... <...> Протагор был слушателем Демокрита, а прозвище ему было Мудрость (как говорит Фаворин в «Разнообразном повествовании»).[7] |

| — Диоген Лаэртский, «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», ~ начало III века |

| ➤ |

Он первый заявил, что обо всяком предмете можно сказать двояко и противоположным образом, и сам первый стал пользоваться в спорах доводами. Одно сочинение он начал так: «Человек есть мера всем вещам — существованию существующих и несуществованию несуществующих». Ещё он говорит, что душа есть чувства и больше ничего (это подтверждает и Платон в «Феэтете») и что всё на свете истинно. А другое сочинение он начинает следующим образом: «О богах я не могу знать, есть ли они, нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию, — и вопрос тёмен, и людская жизнь коротка». За такое начало афиняне изгнали его из города, а книги его сожгли на площади, через глашатая отобрав их у всех, кто имел. <...> Обвинителем его за это был Пифодор, сын Полизела, один из четырёхсот правителей; впрочем, Аристотель вместо него называет Еватла.[7] |

| — Диоген Лаэртский, «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», ~ начало III века |

| ➤ |

Он же первый ввёл в употребление сократический способ беседы; и первый применил в споре антисфеновский довод, по которому должно получаться, что противоречие невозможно (так сообщает Платон в «Эвфидеме»); и первый указал, как можно оспорить любое положение (это сообщает диалектик Артемидор в «Ответе Хрисиппу»). <...> И это он выделил четыре вида речи — пожелание, вопрос, ответ и приказ (другие выделяют их семь: рассказ, вопрос, ответ, приказ, сообщение, пожелание, обращение), назвав их основами речи.[7] |

| — Диоген Лаэртский, «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», ~ начало III века |

| ➤ |

Прекрасно, Эмпедокл: я иду за тобою до самого жерла Этны. Но на другой стороне стоит Протагор и удерживает меня, говоря: предел и мера вещей есть человек; что подлежит чувствам, то действительно существует, а что не подлежит им, того нет на самом деле. Прельщённый такою речью Протагора, я в восхищении от того, что он — всё, по крайней мере, наибольшую часть представляет человеку. |

| — Ермий Философ, «Осмеяние языческих философов», ~ III век |

| ➤ |

Пусть Феодор Киренский, или живший прежде его Диагор Мелийский, которому древность дала прозвание безбожника, не признавая никаких богов, пытались разрушить всякое благоговение, всякий страх, на котором зиждется человеческое общество; однако те философские системы, которые следуют этому нечестивому учению, никогда не будут пользоваться славою и уважением. Протагор Авдеритянин более дерзко, чем нечестиво рассуждавший о богах, был афинянами выгнан из их пределов, а сочинения его были ими публично преданы сожжению. И не должно ли глубоко сожалеть, — я надеюсь, что вы позволите мне в порыве негодования говорить с большею свободой, — не следует ли сожалеть о том, что дерзко восстают против богов люди жалкой, запрещённой, презренной секты, которые набирают в своё нечестивое общество последователей из самой грязи народной, из легковерных женщин, заблуждающихся по легкомыслию своего пола, люди, которые в ночных собраниях с своими торжественными постами и бесчеловечными яствами сходятся не для священных обрядов, но для скверностей. |

| — Марк Минуций Феликс, «Октавий», ~ III век |

о Протагоре — в прозе (не античные авторы)

|

| ➤ |

Весьма бы желательно было, когда бы родители старались наиприлежно испытывать ещё с малых лет кроющуюся в детях своих к тому или к другому склонность и в сходственность с оною сим или другим обучать наукам. Ибо первая жизни заря обыкновенно предвозвещает последующей сияние или темноту по оному: quod iuvenis suescit, senex demittere nescit, то-есть к чему с молодости привыкнешь, от того и в старости не скоро отвыкнешь. Также urit mature, quod vult urtica manere, то-есть и крапива молодая жжёт. Так некогда из одного беремя дров, которые Протагор, будучи ещё мальчиком, связал, приноравливая к своим плечам, узнал Демокрит, что в нём великая острота разума находится. То же самое повествуют историки и о удивительном остроумии Токсиквира, которого в одно время увидев господин его, что он не токмо порядочным образом на плеча свои кладёт дрова, но и в печи оные по порядку обыкновенно располагает, присоветовал ему, хотя сам и не был учёный, записаться в службу, где он находясь в короткое время так прославился, что напоследок великим японским государем под именем Тайкосама свету был известен.[24] |

| — Дмитрий Аничков, «Слово о разных причинах, немалое препятствие причиняющих...», 1774 |

| ➤ |

Проходя протекшие времена и столетия, мы везде обретаем терзающие черты власти, везде зрим силу, возникающую на истину, иногда суеверие, ополчающееся на суеверие. Народ афинский, священнослужителями возбуждённый, писания Протагоровы запретил, велел все списки оных собрать и сжечь. Не он ли в безумии своём предал смерти, на неизгладимое вовеки себе поношение, вочеловеченную истину — Сократа? В Риме находим мы больше примеров такого свирепствования.[25] |

| — Александр Радищев, «Путешествие из Петербурга в Москву», 1790 |

| ➤ |

Раз только была пробуждена таким образом способность размышлять, человек не хотел уже более верить, не отдавая себе отчёта в своих верованиях, он не хотел более подчиняться управлению, не размышляя, не обсуждая своих учреждений. Он усомнился в справедливости прежних социальных законов, и перед ним предстали иные принципы. Платон влагает в уста одного из софистов следующие прекрасные слова: «Вы все, собравшиеся здесь, я смотрю на вас, как на родных между собой; природа за отсутствием закона сделала вас согражданами. Но закон, этот тиран человека, насилует природу во многих случаях». Противопоставить, таким образом, природу закону и обычаям, это значит напасть на самое основание древней политики. Напрасно афиняне изгнали Протагора и сожгли его сочинения; удар был нанесён, и результаты учения софистов были громадны. Авторитет учреждений исчез вместе с исчезновением авторитета национальных богов; в домах и на общественных площадях установилась привычка обсуждать всё свободно. |

| — Фюстель де Куланж, «Гражданская община древнего мира» (книга пятая, глава первая), 1864 |

| ➤ |

Мы должны делать различие между именитыми родоначальниками софистического искусства — Протагором, Продиком, Горгием, Гиппием, их младшими современниками — Полом, Фразимахом и др., и теми безымянными учителями добродетели, которых Исократ называет стадными софистами, всезнающими и повсюду быстро поспевающими. Первые были резкими выразителями субъективизма только в теоретической философии, а в нравственной области проводили субъективизм не только в теории, сколько на деле; вторые следовали субъективизму одинаково резко как теоретически, так и практически; третьи были лишь послушным орудием чужого субъективизма.[26] |

| — Алексей Гиляров, «Греческие софисты», 1888 |

| ➤ |

Софизм Эватла. Эватл брал уроки софистики у софиста Протагора под тем условием, что гонорар он уплатит только в том случае, если выиграет первый процесс. Ученик после обучения не взял на себя ведения какого-либо процесса и потому считал себя вправе не платить гонорара. Учитель грозил подать жалобу в суд, говоря ему следующее: «Судьи или присудят тебя к уплате гонорара или не присудят. В обоих случаях ты должен будешь уплатить. В первом случае в силу приговора судьи, во втором случае в силу нашего договора». На это Эватл отвечал: «Ни в том, ни в другом случае я не заплачу. Если меня присудят к уплате, то я, проиграв первый процесс, не заплачу в силу нашего договора, если же меня не присудят к уплате гонорара, то я не заплачу в силу приговора суда». (Ошибка становится ясной, если мы раздельно поставим два вопроса: 1) должен ли Эватл платить или нет и 2) выполнены ли условия договора или нет). |

| — Георгий Челпанов, «Учебник логики», 1897 |

| ➤ |

Протагор был до такой степени красноречив, что в Абдере, если верить Элиану, граждане называли его λόγος. Влекомый жаждой славы, он отправился путешествовать по Греции, и всюду сопровождаемый успехом, в 451 году пришёл в Афины. Здесь ему хотелось посвятить себя риторике в связи с философией. Он был в Греции первым философом, учившим за плату. Платон прямо говорит об этом, а Диоген Лаэрций прибавляет, что Протагор брал за учение до 10 мин. Во всяком случае, эти известия дают возможность заключить, что слава Протагора была действительно велика. Обладая выдающимися способностями, он завоевал себе сочувствие Перикла, чуть ли не сделался его домашним человеком. <...> Из Платонова Диалога «Протагор» видно, в каком обществе вращался тогда софист и каким пользовался почётом. Около него находились Парал и Ксантипп — сыновья Перикла, Антимер из Мендеи, лучший из учеников Протагора, Хармид, Гиппий Элейский, Продик, Сократ и множество слушателей, которые, если верить известиям, сопровождали Протагора во время его путешествий по городам. Жил Протагор в доме Каллия, тогдашнего афинского мецената. Находясь в постоянных связях с выдающимися людьми в Афинах, Протагор читал им свои сочинения, например, книгу о богах.[27] |

| — Иван Ягодинский, «Софист Протагор», 1906 |

| ➤ |

...согласно изложению Секста Эмпирика, в основе положения Протагора лежит субъективизм. Аристотель подтверждает это, но вместе с тем делает дальнейшие выводы. Пусть, по Протагору, что кому кажется, то и верно. «Допустив это, — говорит Аристотель, — нужно будет принять, что одна и та же вещь и существует и не существует, одно и то же есть и добро и зло; вообще нужно будет принять, что обо всём могут быть высказаны противоположности; отсюда часто бывает, что одним — вещь кажется прекрасной, другим — нет и что для каждого то, что ему кажется, есть мера. <...> Если же всё то, что кажется и является — истинно, то необходимо всё до́лжно зараз и истинно и ложно». <...> |

| — Иван Ягодинский, «Софист Протагор», 1906 |

| ➤ |

Два-три лица — и те могли, как полагает Протагор, не сойтись относительно оценки какой-нибудь данной вещи. Каждый видел её сквозь призму собственного своего, одному ему присущего понимания. Отсюда вытекал нравственный индифферентизм. Но теория не всегда идёт об руку с практикой. Человек отзывчивый, прошедший долгую житейскую школу, Протагор придерживался ходячей морали своего времени. Так, по крайней мере, говорит Платон в диалоге «Протагор». <...> |

| — Иван Ягодинский, «Софист Протагор», 1906 |

| ➤ |

Протагор был также основателем изучения орудия речи, языка. Он старался решить вопрос «присущ ли язык человеку от природы или он есть плод культурного его развития, и с большой проницательностью высказался за последнее объяснение. Он первый стал различать формы речи и дал им названия; он первый определил три рода имён, времена глаголов <...> и части предложения». Он создал, как говорит Белох, существующую до сих пор грамматическую терминологию. Такого рода учёные исследования имели у Протагора общую цель: облегчить преподавание эристики — искусства споров — и разработать теорию красноречия — риторику. <...> |

| — Иван Ягодинский, «Софист Протагор», 1906 |

| ➤ |

Философской школы в строгом смысле этого слова Протагор не оставил. В числе его учеников упоминаются Андимер Мендейский, Эватл, Архагор, Феодор Киренаик, но ото всех их не дошло до нас ничего кроме имён. Ни дальнейшей разработки идей Протагора, ни выдающейся пропаганды их — они не произвели. Больше других заслуживают внимания Эвтилем и Дионисидор, братья из Турия, занимавшиеся эристикой, о доктрине которых Платон высказался в Кратиле в том смысле, что она вытекает из положения Протагора о критерии истины. «Если, — говорит там устами Сократа Платон одному из собеседников диалога, — человек есть мера всех вещей, то тем менее ты должен признавать положение Евтидема: для всех и всегда истинно то, что каждый воспринимает поодиночке». Эвтидем и Дионисидор до того извратили мысль своего учителя, что стало невозможным какое бы то ни было философское исследование. Они добивались только, чтобы защитить истину и ложь, не заботясь ни о пользе, ни об истине. Кроме этих учеников, по отдалённому сходству в идеях, к числу последователей Протагора можно отнести ещё Ксениада, утверждавшего, что все людские мнения ложны. Близость этой мысли к мысли Протагора об относительности наших представлений очевидна. Не оставив после себя философской школы, Протагор, однако, имел влияние как на современников, так и на потомство... <...> |

| — Иван Ягодинский, «Софист Протагор», 1906 |

| ➤ |

Источником философского познания не могут быть состояния человека как замкнутого индивидуального существа, не может быть психологизм. Борьба против психологизма вполне правомерна, психологизм есть смерть философии. Человек не есть психологическая предпосылка философского познания, он ― предпосылка вселенская, онтологическая, космическая. Источником философского познания могут быть лишь космические, универсальные состояния человека, а не психологические, индивидуальные его состояния. «Человек ― мерило вещей», ― учил Протагор, и это стало источником релятивизма, скептицизма и позитивизма. Отъединённый от космоса, замкнутый в себе, потерявший связь с абсолютным бытием, человек всего менее может быть мерилом вещей. Софисты, релятивисты, позитивисты не знают человека как микрокосма, как образа и подобия бытия абсолютного. У них человек понижен в ранге, деабсолютизирован, превращён в относительное состояние, в пучок ощущений, в каплю в море мировой необходимости, в песчинку песчаной пустыни бытия. |

| — Николай Бердяев, «Смысл творчества», 1914 |

| ➤ |

Это были люди очень различные по объёму своих знаний и своему нравственному складу. Общими их чертами были следующие: 1) они все целью своей деятельности считали и называли приобретение и распространение мудрости (sophia), вследствие чего они и именовали себя софистами ― это слово тогда ещё не содержало того привкуса хулы, который мы в нём слышим теперь; 2) они, в видах большего распространения своей мудрости, разъезжали по всей Элладе, всюду вербуя учеников; 3) они, вынужденные жить плодами своей деятельности, брали плату за своё учение. Это последнее обстоятельство, безукоризненное с точки зрения наших обычаев, сильно роняло их тогда в глазах идеалистически настроенных людей. Главные из них ― Протагор из Абдеры, Горгий из Леонтип, Гиппий из Элиды и Продик из Кеоса. В Афинах, куда они наезжали периодически, они все были чужими и пользовались гостеприимством богатых и любознательных граждан, перистили которых на время их пребывания превращались в настоящие университетские аудитории. Но научимость arete была только одной стороной, и притом положительной, деятельности софистов; другой был скептицизм. Развитие философии природы могло легко вселить в наблюдателя уверенность, что все теории мирового становления одинаково убедительны, то есть, другими словами, одинаково недоказуемы; и этот физический скептицизм, нашедший своё выражение в бессмертных словах Протагора: «Человек ― мерило всему сущему, что оно есть, и не сущему, что оно не есть», ― не мог не перекинуться и на религиозную, и на нравственную область. <...> С возрастающей озабоченностью следили рассудительные граждане за этим опасным увлечением, грозившим потопить все идеалы религии и нравственности в туманном море убеждения.[28] |

| — Фаддей Зелинский, «История античной культуры», 1914 |

| ➤ |

Софистическое движение в Афинах и реакция против него в лице школы Сократа вызвали к жизни ряд новых наук формального характера, которые пока тоже остались в рамках философии. При той важности, которую софисты придавали слову как орудию убеждения, для них было естественно обратить своё внимание на него и на его свойства: научная лингвистика ведет своё начало от софистов и, специально, от Протагора, который первым открыл части речи и ряд других грамматических категорий.[28] |

| — Фаддей Зелинский, «История античной культуры», 1914 |

|

| ➤ |

Не знаю, чему больше дивиться: добровольной человеческой слепоте или нашей природной робости. Хотя допустимо, что оба эти свойства обусловливают одно другое. Человек не хочет видеть, потому что боится. Чего боится? ― сам часто не знает определенно. Самым страшным ему кажется ― нарушить «закон». Все уверены, что есть какие-то законы, от века существующие, и что без этих законов или вне этих законов ― гибель. Наше духовное зрение создаёт себе такие же ограниченные горизонты, как и зрение физическое. Как пугает людей и сейчас изречение Протагора: человек есть мера вещей! И какие усилия сделала человеческая мысль, чтоб убить и Протагора и его учение! Ни пред чем не останавливались, даже, по-видимому, пред заведомой клеветой ― и такие люди, как Сократ, Платон, Аристотель, которые всей душой любили и прямоту, и правдивость, и искренно хотели служить одной только истине. Они боялись, что если принять Протагора, то придется стать μισόλογος'ами, ненавистниками разума, т.е. совершить над собой духовное самоубийство. То-то и есть, что боялись! А бояться нечего было. Начать с того, что изречение Протагора вовсе не обязывает нас ненавидеть или презирать разум. Сам Протагор, как видно из платоновских же диалогов, не только не презирал разум, а чтил его ― искренно и горячо чтил и любил. Правда, по-видимому, Протагор не видел в разуме последнего или первого начала бытия (αρχή). Он человека ставил над разумом. Но отсюда до презрения ещё бесконечно далеко. Стало быть, Платон и Аристотель совершенно напрасно так встревожились и, быть может, совершили величайшее преступление, скрыв от потомства сущность протагорова учения. Им помогали Аниты и Мелиты ― те самые, которые отравили Сократа: ведь книгу Протагора о богах сожгли! Но Платон и Аристотель сделали худшее, чем Анит и Мелит. Они убили не Протагора самого, они истребили его духовное наследие! Сколько ни бьются теперь историки, мы уже не в силах вырвать из забвения, оживить дух Протагора. |

| — Лев Шестов, «На весах Иова» (глава XVIII, «Quasi una fantasia».), 1929 |

| ➤ |

Или творчество в том именно и состоит ― всякое творчество, и художественное, и философское, и религиозное, ― чтоб вырастить на потусторонней безобразной истине прекрасные посюсторонние цветы? И, вопреки древним, задача человека не в том, чтоб вернуться к первоначальному «единому», а в том, чтоб уйти от него как можно дальше? Так что вырвавшееся из лона Единого индивидуальное в своём дерзновении ― τόλμα ― совершило не преступление, а подвиг ― величайший подвиг! И Протагор, учивший, что человек есть мера вещей, был скромен и боязлив? Нужно создать новую заповедь: человек должен быть мерой всех вещей, в этом ― высшая цель. Начало сделано. Человек вырвался из лона единого. Теперь ему предстоит великая борьба. Ещё цепи, которыми он был опутан, когда жил в «лоне», далеко не все порваны. Ещё воспоминания о блаженстве прежнего, созерцательного, почти небытийного существования манят его к сладостному, ровному покою сверхиндивидуального бытия. Ещё «разум» пугает его безграничностью возможностей и трудностей, предстоящих отдельному, самостоятельному существу в его новой жизни. Философия ― и светская и религиозная, ― тоже «черпающая всё» из разума, настойчиво противопоставляет безмятежный покой прошлого единого бытия вечной тревоге, напряжению, мукам и сомнениям множественного существования. И всё же есть люди, которые уже не верят нашёптываниям разума. |

| — Лев Шестов, «На весах Иова» (глава XIX), 1929 |

| ➤ |

И люди, возвещавшие смирение, были по своим внутренним запросам наиболее дерзновенными людьми. Смирение для них было только способом, приёмом борьбы за своё право. Оттого-то Платон и Аристотель победили. В стороне, как разбитые, оказались Протагор, пророк Исаия, ап.Павел из древних, Паскаль, Шекспир, Гейне и другие из новых. Но «история», наша история, считает без хозяина. Последний страшный суд не «здесь». Здесь одолели «идеи», «сознание вообще» и те люди, которые прославляли «общее» и провозглашали его богом. Но «там» ― там дерзавшие и разбитые будут услышаны. Единственное возражение: никакого «там» ― нет, есть только «здесь». И Бог только здесь, а не там. Это ― возражение, не спорю. In hoc signo vinces, hoc signo vincunt et vincent et vincant. |

| — Лев Шестов, «На весах Иова» (глава XX), 1929 |

| ➤ |

— Я отношусь к Лиде дружески, и, естественно, меня несколько пугает её история с Макаровым, человеком, конечно, не достойным её. Быть может, я говорил с нею о нём несколько горячо, несдержанно. Я думаю, что это — всё, а остальное — от воображения. |

| — Максим Горький, «Жизнь Клима Самгина» (Часть первая: сорок лет), 1936 |

| ➤ |

«Вдохновенным богами» людям Сократ не доверяет ― да и как можно доверять им, раз известно, что богов нет? Или, если признать позднейшее толкование Гегеля, ― раз Бог обманывает человека, как он и сам в этом признался, когда умный змей, проникнув в его тайные намерения, обличил его перед первыми людьми? Во всяком случае, если уж быть крайне осторожным, нужно держаться Протагора: περι μεν θεων ουκ έχω ειδέναι ούθ' ως ουκ εισίν (о богах я не знаю, существуют ли они или не существуют). Сократ, даже перед своими судьями, которым предстояло разрешить, правильно ли Анит и Мелит обвинили его в непризнании богов, сказал то же, что говорил Протагор. Только, т.к. у него речь шла не о богах, а о бессмертии души, то многим до сих пор кажется, что Сократ думал иначе, чем Протагор. На самом деле оба исходили из одной мысли, но реагировали на неё одинаково, по-видимому, страстно ― хотя каждый по-своему. Протагор говорил: если нет богов, если душа не бессмертна, если человеческое существование сводится к той его краткой жизни, которая начинается рождением и кончается смертью, если наше бытие не связано невидимыми нитями с бытием высших чем мы существ, если, словом, всё, что в этом мире начинается, в этом мире и кончается ― то что же может связывать и для какой надобности связывать произвол человека? Отчего не дать простора его страстям и желаниям? Силе, конечно, иной раз приходится покориться, поскольку нельзя преодолеть или перехитрить её. Но покориться ― не значит признать за ней высшие и окончательные права. Будем есть, пить, веселиться, выражаясь словами ап. Павла.[комм. 13] Сократ отнёсся совсем по-иному к открывшейся ему истине. Он, как и Протагор, не сомневался в том, что знанию надлежит разрешить вопрос, есть ли Бог или нет, и тоже, с той интеллектуальной добросовестностью, которая составляла его отличие и в которой и он, и за ним мы видим высшую добродетель философа, должен был признаться, что пред лицом знания равно возможно, что есть боги и душа бессмертна, равно как богов нет и душа смертна. И, кроме того ― он этого не говорил, но, надо полагать, он так думал, ― раз знание не может дать положительного ответа на эти вопросы, раз добросовестное исследование приводит и его и Протагора, во всех смыслах так мало друг на друга похожих, к одному заключению ― что, может, и есть боги, а может, что их и нет, ― значит, дело с богами обстоит плохо: верней всего, что их выдумали. И всё же решение, принятое в связи с этим Протагором, ― или слова ап. Павла, если бы ему довелось прочесть их, ― казалось ему совершенно неприемлемым. Что угодно, только не протагоровское homo ― mensura и не Павлово «будем есть, пить и веселиться». Чего мерить человеку, когда всё, подлежащее измерению, изменчиво, бренно, преходяще, и какое веселье пойдёт на ум, когда ты знаешь, что дни твои сочтены, что сегодня ты жив, а завтра тебя не будет! Задолго до Сократа греческая мысль в лице великих философов и поэтов со страхом и тревогой вглядывалась в зловещее непостоянство скоропреходящего и мучительного нашего существования. Гераклит учил, что всё проходит и ничего не остаётся. Трагики, с напряжением, равного которому мы не встречаем в мировой литературе, рисовали потрясающую картину ужасов земного бытия. Но Гераклит, точно перекликаясь через века с пророком Исаией и повторявшим Исаию ап. Павлом, мог ещё утверждать, что боги такое уготовили человеку, о чём он никогда не мечтал и на что никогда не надеялся. Сократу же не дано было так говорить. Мы ничего не знаем о том, что будет с нами после смерти, ― а что может быть постыднее, чем говорить о том, чего не знаешь? И Гераклит, и Исаия, и Павел были так же противны зачарованному знанием Сократу, как и прославивший произвол Протагор. Явно, что мудрость библейских людей, равно как и философов вроде Гераклита и Протагора, питалась из са́мого подозрительного источника... Они были не лучше, чем поэты, в порывах ничем не оправдываемого энтузиазма вещавшие о том, чего они не понимали. Без познания нет ни истины, ни добра. А стало быть, правильно и обратное: познание есть единственный источник всего, что нужно человеку, оно приносит, не может не приносить «единое на потребу». Конечно, неплохо было бы, если бы познание привело нас к богам и открыло бессмертие души. Но если этого не случилось ― и так обойдёмся. Так понял свою задачу Сократ. <...> Правда, все его возражения сводятся к тому, что отрицающий закон противоречия своим отрицанием признаёт его. Правда и то, что эти возражения можно обернуть и сказать, что Аристотель, споря с Гераклитом и Протагором, отрицающими закон противоречия, исходит из предположения, что они этот закон приемлют. Но у него есть в запасе ещё один, совершенно, по его убеждению, неотразимый «аргумент» ― если это может быть названо аргументом ― ουκ έστι γαρ αναγκαιον, α τις λέγει, ταυτα και υπολαμβάνειν, т.е. что Гераклит и Протагор и сами не принимали всерьёз того, что они говорили. С такой же уверенностью он утверждал ― и, мы помним, Фома Аквинский в этом на него ссылается, ― что однажды бывшее не может стать не бывшим и что этот принцип кладёт предел всемогуществу богов. Никто не станет спорить, что эти «первичные принципы» являются условием возможности «знания», равно как никто не станет спорить, что они не «упали с неба» Аристотелю, что он добыл их собственными силами здесь, на земле, и что не только для них не требовалось откровения, но всякое «откровение» должно пред ним оправдаться. Ибо и боги не могут не покориться этим началам.[30] |

| — Лев Шестов, «Афины и Иерусалим», 1938 |

| ➤ |

Протагор утверждал, что человек есть мера всех вещей. Платон ― что Бог. На первый взгляд, представляется, что истина Протагора есть истина низкая, а Платона ― возвышенная. Но ведь сам же Платон в другом месте говорил, что боги не философствуют, не ищут мудрости ― ибо они мудры. А что такое философствовать, искать истину? Разве это не всё равно, что «мерить» вещи? И разве такое занятие, в самом деле, не больше приличествует слабым и немудрым смертным, чем могущественным и всезнающим богам?[30] |

| — Лев Шестов, «Афины и Иерусалим» (LVII. «Протагор и Платон»)[комм. 14], 1938 |

|

| ➤ |

Новые торгово-промышленные классы подорвали крепость патриархальных деревенских нравов, наука софистов разлагала древнюю веру; в образовавшейся пустоте легче стало жить, то есть наслаждаться жизнью без помехи устарелых норм. «Буржуазная» свобода Афин напоминает судьбу свободы в пореволюционной Франции. За полтора века оказались подорваны все нравственные устои демократии, и Афины, как и вся Греция, сделались лёгкой добычей Филиппа. Но даже на время наибольшей свободы Афин падает процесс и казнь Сократа, изгнание Анаксагора и Протагора и ― что гораздо страшнее ― социальная утопия Платона. Величайший из философов Греции был теоретиком абсолютного, тоталитарного государства. Быть может, только в Софокловой «Антигоне» брезжит заря нашей свободы: пророчество, предвосхищение совершенно иной духовной эры.[32] |

| — Г.П.Федотов, «Рождение свободы», 1944 |

| ➤ |

...если бы это было правомерно, то следовало бы рассматривать Протагора как предшественника Канта или <...> современных эмпиристов. Таким образом, он был бы в некотором роде первым, кто ввёл представление о том, что природа удаляется из объекта, чтобы обнаружить саму себя в познающем субъекте. <...> Протагор дал бы объяснение предполагаемой природе, причислив её к свойствам человеческой природы, навязывающей свои правила неопределённой данности, чтобы быть в состоянии ухватить её...[33] |

| — Эжен Дюпрель, «Софисты», 1948 |

| ➤ |

Родится может он, иль Кассий, или Брут, иль враг царей, Катон! ― восклицал Рылеев в послании «К временщику», под которым, как все понимали, надо было разуметь Аракчеева... Недаром Пётр Борисов в юности в письмах к друзьям подписывался именем древнего греческого философа-изгнанника, Протагора, а один из его товарищей ― именем доблестного «врага царей», Катона... На следствии братья Борисовы не посрамили своих любимых героев. Братья Гракхи могли бы позавидовать их преданности друг другу и их гражданскому мужеству. На допросах Борисовы не назвали ни одного из своих товарищей по тайному обществу и каждый из них брал все вины и преступления на себя, стараясь выгородить брата.[34] |

| — Лидия Чуковская, «Декабристы», 1951 |

| ➤ |

Передающий эти воззрения Протагора Секст Эмпирик не замечает резкого противоречия двух принципов философии Протагора.[комм. 15] С одной стороны, Протагору неизвестно, существует ли что-нибудь кроме ощущений, так что ощущения являются у него единственным критерием существования <...>. С другой же стороны, Протагор признаёт какую-то материю, постоянное изменение которой и является причиной невозможности иметь о ней то или иное постоянное представление. В то время как первый взгляд есть последовательный субъективизм, второй взгляд основан на самом настоящем признании объективно существующей материи; и относительность познания возникает здесь только как отражение сплошной текучести объективной материи. Следовательно, Протагор в своём субъективизме был очень далёк от полной логической последовательности. Даже известное суждение Протагора о неизвестности существования богов нисколько не говорит об его атеизме, который с такой ясностью вытекает из предпосылок Крития, но только об его скептицизме в этом вопросе.[35] |

| — Алексей Лосев, «Софисты» (уточнения в области философии), ~ 1968 |

| ➤ |

Среди софистов Антифонт, несомненно, занимал позицию, не имеющую ничего общего ни с нигилизмом, ни с обычным для них скептицизмом. Даже Гиппий, несравненно более радикальный софист, чем Антифонт, согласно изображению Платона, старается примирить методы рассуждения Протагора и Сократа, а Свида прямо называет его элеатом. Даже Протагор, известный своим выведением всего познания из ощущений, признаёт существование какой-то души, помещая её в сердце. <...> В этике у софистов тоже была огромная пестрота мнений, и часто бывает трудно определить, где кончался анархизм и нигилизм, а где начиналась абсолютная мораль. Протагор, хотя он и признавал приложимость противоположных суждений к одной и той же вещи, тем не менее проповедовал и постепенное совершенствование человеческих суждений и поступков, утверждая: «Но я далёк от того, чтобы не признавать мудрость и мудрого человека. Напротив, именно того я и называю мудрым, кто, если с кем-нибудь из нас случится кажущееся и действительное зло, сумеет превратить его в кажущееся и действительное добро».[35] |

| — Алексей Лосев, «Софисты» (уточнения в области философии), ~ 1968 |

| ➤ |

При такой пестроте всего мироощущения действительно рукой подать до полного субъективизма. Однако полная значимость протагоровского принципа — «человек есть мера всех вещей» — заключается отнюдь не просто в субъективизме, но в свободе от слишком неподвижных схем в области мышления и ощущений, а это значит и в дальнейшем углублении уже пройденного этапа чересчур неподвижного космологизма, который теперь уже не продвигал вперед мысль, а, скорее, её сковывал. |

| — Алексей Лосев, «Софисты» (уточнения в области философии), ~ 1968 |

| ➤ |

Несомненно, большой идейный смысл для понимания истории человеческой культуры имел миф Протагора о Прометее и Эпиметее; об этом мифе, конечно, с разными изменениями, мы читаем у Платона. Критий, который не очень славился своим благочестием, великолепно возмущался в своих трагедиях нечестивой попыткой Иксиона вступить в брак с Герой <...>. |

| — Алексей Лосев, «Софисты» (уточнения в области философии), ~ 1968 |

| ➤ |

Протагор прославился своим тезисом: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют». Содержащийся здесь субъективизм понимался П. как вывод из учения Гераклита (вернее, его последователей) о всеобщей текучести вещей: если всё меняется каждое мгновение, то всё существует лишь постольку, поскольку может быть схвачено индивидом в тот или иной момент; обо всём можно сказать как что-то одно, так одновременно и нечто иное, ему противоречащее. Этот релятивизм проводился у П. и в религиозной области: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду». По-видимому, П. признавал существование и богов, и мира в целом, но в противоположность древней натурфилософии отрицал возможность достоверного познания объективного мира и признавал только текучесть чувственных явлений. В этике и политике П., по-видимому, был не склонен к последовательному проведению своего релятивизма: если мы не знаем истины, то можем знать, что полезно, об этом нам говорят естественное право и государственные законы; так, законодательство необходимо, поскольку в нас с самого начала вложены богами «справедливость» и «стыд», — здесь П. являлся сторонником как бы некоторого прагматизма. |

| — Алексей Лосев, «Протагор» (статья для Большой Советской Энциклопедии), ~ 1972 |

| ➤ |

Прежде всего необходимо выдвинуть на первый план учение софистов о человеке как о мере всех вещей. Получалось так: что кому кажется, то и есть на самом деле, так что оказывалось, что существует только одно истинное, а ничего ложного вообще не существует (так у Протагора). С другой стороны, однако, поскольку нет ничего устойчивого, а всё переходит в иное, то некоторые софисты приходили к выводу, что всё существующее ложно (Ксениад). Поэтому неудивительно, что, по Горгию, всё одинаково достойно и похвалы и поощрения, не говоря уже о том, что и вообще у него всё одинаково существует и не существует. Очевидно, и всеобщая истинность, и всеобщая ложность продиктованы были у софистов только одним скептическим отношением вообще к реальному человеческому познанию. О том, что о богах не известно, существуют ли они или не существуют, гласят прежде всего с безусловной уверенностью материалы из Протагора. Здесь приходят на память такие же скептические суждения Еврипида. Имеется свидетельство и о том, что своё скептическое отношение к богам Протагор выражал вполне благопристойно. Продик тоже был близок к отрицанию божества, понимая под ним вообще всё полезное. Что же касается Крития, то этот софист прямо и без всяких сомнений вообще отрицал существование богов, приписывая выдумку о них древним законодателям, стремившимся запугать народ наказаниями за дурные поступки.[22] |

| — Алексей Лосев, «Культурно-историческое значение античного скептицизма и деятельность Секста Эмпирика» (Предисловие), ~ 1975 |

| ➤ |

Мы видим, что софисты иной раз доходили в своих выводах до слишком уж больших крайностей. Ведь у Ксениада мы так и читаем, что «всё ложно» и что «всякое воображение и мнение обманывают», что «всё, что возникает, возникает из небытия и всё, что уничтожается, исчезает в небытие». В таком случае совершенно неудивительно не только то, что Протагор, по Платону, развращал юношей в течение сорока лет, но и сообщение о том, что известный софист Трасимах «покончил самоубийством, повесившись». Можно сказать, что у многих крайних софистов были основания для таких крайних жизненных решений.[22] |

| — Алексей Лосев, «Истоки античного скептицизма» (Предисловие), ~ 1975 |

| ➤ |

Тучный, лысый, с носом, похожим на картошку, Сократ не укладывался в древнегреческий канон красоты. Он был похож не на Аполлона, а на Сатира и Фавна. Однако Платон утверждал, что Сократ был прекрасен. Его лицо светилось умом, добротой и отвагой. Так родилось понятие о внутренней красоте. Оказывается, дело не в пифагоровских пропорциях и симметриях, а в том, что эти пропорции и симметрии выражают: прекрасно только то, что истинно, а Истина всегда в человеке. Из сократовской философии родилась сентенция Протагора: «Человек есть мера всех вещей, несуществующих, поскольку они не существуют и существующих, поскольку они существуют».[36] |

| — Константин Кедров, «Энциклопедия метаметафоры», 1989 |

|

| ➤ |

Именно по глубине своей натуры Ольга Григорьевна впитала в себя гордость не только социального, но метафизического бунта, гордость Прометея. «Бесконечное развитие богатства человеческой природы» в «Капитале» имеет за собой долгую традицию. Тут и Протагор (человек— мера всех вещей), и «Панегирик человеку» Пико делла Мирандолы, и слова Кириллова в «Бесах»: «если Бога нет, то надо самому встать на место Божье»… Не думаю, что Ольга Григорьевна всё это прочла, но концепция бунтующего человека была рассыпана в сотнях книг, картин, музыкальных сочинений… Вместе с инерцией рабства революционное сознание отбросило и «ценностей незыблемую скалу», на вершине которой бесконечная по мощи святыня, объемлющая мир своей любовью и ждущая от человека такой же бесконечной, превосходящей все земные мерки, любви...[38] |

| — Григорий Померанц, «Записки гадкого утёнка», 1998 |

| ➤ |

Хотя хорошо было Толстому учить, у него была Ясная Поляна. А что есть у него, профессора Скварыша? Кроме зарплаты да этих вот клетушек ― квартиры? Нет, должно быть, правда всё же за Протагором с его выводом о человеке как мере всех вещей, именно человек всегда определяет, как ему жить. За человека этого не может сделать никто ― ни Бог, ни дьявол, только он сам. Плохо, однако, что он, Скварыш, не относился к числу людей, делающих свой выбор решительно и бесповоротно. Но человек, поставленный перед необходимостью такого вывода, теряет свободу.[39] |

| — Василь Быков, «Бедные люди», 1998 |

| ➤ |

Ибо без знания от Бога человек ― всему критерий. Он ― норма. Другого критерия у него нет и быть не может! Этот взгляд очень хорошо выразил один из греческих мыслителей, великий софист Протагор, когда сказал: «Человек есть мера всех вещей». Что ж, великолепно! И возразить, кажется, нечего, потому что, действительно, выше головы не прыгнешь. Однако есть и другое познание... |

| — Алексей Осипов, «Меч и мир: православный взгляд», 2001 |

| ➤ |

Зато сегодня мы знаем ― хуже только демократия. Достаточно вспомнить афинскую «Свободу» вчера, чтобы не обольщаться сегодня: греческие демократы «чёрными камушками» приговорили большинством Сократа к ядовитой чаше цикуты. От них убегал Платон к тирану Дионисию Критскому, для построения идеального государства. Софист Протагор, только за свою мысль ― «Солнце не Бог, а только раскалённая глыба ― размером в Пелопоннес», приговорённый народом к смерти, спасаясь из Афин на корабле, утонул в море и т.д. и т.п...[комм. 16] — За грехи наши наказаны мы демократией.[40] |

| — Зана Плавинская, «Отражение», 2003 |

| ➤ |

Человек является существенным объектом природы, имеющим космологическое значение. Ещё древнегреческий философ Протагор (V в.до н.э.) одно из своих сочинений («О Природе») начал со слов: «Человек есть мера всем вещам ― существованию существующих и не существованию несуществующих». Это пророческое изречение Протагора предвосхитило так называемый антропный принцип, впервые сознательно введённый в основы космологии и детально проанализированный уже в наше время. По-своему скорректировав известное протагоровское изречение, В.И.Вернадский как бы предвосхитил, вслед за самим Протагором, антропный космологический принцип: «Мыслящий человек есть мера всему».[41] |

| — Владимир Горбачёв, «Концепции современного естествознания», 2003 |

| ➤ |

Сократ: Поделись же с нами, незнакомец, своими мыслями. Что, по твоему разумению, есть счастливая старость? |

| — Андрей Геласимов, «Рахиль», 2003 |

| ➤ |

Фрагмент учения Протагора по-разному включён в тексты других писателей и, в первую очередь, в тексты Платона, Аристотеля и Секста Эмпирика. Текстовое окружение, непосредственный контекст не всегда был благоприятен для детального истолкования — контекст начинал определять как можно и нужно воспринимать эти слова. Но дело не только в этом — Протагор часто воспринимается через его прочтение античными философами, благодаря которым он был вынужден играть лишь ту роль, которую эти мыслители сами ему отвели. Таким образом, мы имеем сами слова и их прочтения, оформленные и отфильтрованные. Так называемый тезис человеко’мерности имеет смысл лишь в и по отношению к тому контексту, который создала античная философия, ограничившая одним, неудачным образом его возможные и приемлемые значения. Поэтому я хочу приступить к исследованию с самого «начала», полностью отрешившись от платоновского обрамления и напрямую обратившись к самим словам Протагора «Мера всех вещей — человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют». |

| — Матс Розенгрен, «Тезис Протагора: доксологическая перспектива», 2014 |

| ➤ |

В 399 году до н.э., спустя всего двенадцать лет после «процесса Протагора» — разыгрались основные события «дела Сократа», вполне аналогичного (разве только за вычетом несуществующих книг, которые не нужно было собирать и сжигать). Из этого процесса, закончившегося смертным приговором и, по сути, самоубийством Сократа, его ученики сделали нечто вроде Евангелия (предыдущего). Между тем, представляется очевидным, что для самого́ Сократа — предыдущий «процесс Протагора» стал ярким отрицательным примером, опыт которого он, несомненно, учитывал, и результата которого (по природе своей психики и, как следствие, системе ценностей) стремился избежать. Наблюдая (по сути) позорное поражение и бегство разорённого старшего коллеги, Сократ счёл исход суда над Протагором (и всей его жизни) — крайне неудачным и недопустимо «грязным». Отчасти, это и стало одной из мотиваций столь бескомпромиссного и «неверного» поведения Сократа в ходе своего процесса. В данном случае можно было сказать: не против ничтожных доносчиков судился Сократ. Своим личным примером он создавал в собственных глазах тот пример, которого не смог дать его предшественник. |

| — Юрий Ханон, «Оболганный философ», 1995-2015 |

| ➤ |

А между тем, этот «ничтожный софист» Протагор, ставший чем-то вроде сценического задника для триумфа «великого философа» Сократа, оказался не так уж и плох. В самом деле! — если своими двумя-тремя фразами он смог — легко!..., словно играючи — разбить в пух все тупые выдумки Платона, лживые «возражения» Аристотеля и весь тот псевдо-христианский бред, который вывалили на его голову грядущие поколения хамов и варваров. Но вот на чём нельзя было бы не поставить острый акцент..., пускай и маленький, но зато — главный. Так случилось вовсе не потому, что сам Протагор был чрезвычайно хорош или силён, но прежде всего оттого, что он «имел наглость» едва ли не впервые выразить тот фундаментальный парадокс, который содержится в природе каждого человека, каждой прямо(ходящей) обезьяны — от сотворения мира. Ибо всякая из них включает в себя весь мир, одновременно являясь ничтожной частью этого мира. И теперь, чтобы не говорить слишком длинно, придётся просто и сухо признать, что греческий философ Протагор стал едва ли не первым выразителем вечных истин солипсизма (или субъективного идеализма), — в те времена, когда сказанное им не был в состоянии понять — никто. Буквально — никто. Включая самых ярких и осознанных философов своего времени, называя даже Сократа и его учеников. — Именно здесь и кроется причина: почему Протагора устойчиво обзывали «софистом». — Кажется, как никто отчётливо это показал В.Ильич (Ленин). Люди обыденного сознания (включая и философов бытового разума, каковыми в те времена были — практически все) не могли понять подобные дефиниции иначе — чем фразёрство, заигрывание с публикой, «словесный выверт» — в итоге, «софизм». Оттого-то и все возражения Протагору (что от Сократа, что от его учеников — бесчисленных платонов и аристотелей) следовали — двумя этажами ниже его высказываний, на уровне практического (или обыденного) рассуждения. И в точности по той же причине его слова оказали столь сильное воздействие — на психическом уровне, будучи не в силах оставить отдельный след — как учение. Должны были пройти тысячелетия, прежде чем «епископ Берклей» и его (слегка более молодой) визави — под краткой фамилией Юм, наконец, возвели в уровень «настоящей» философии абсурдное или до безумия свободное представление Протагора о том, что «бытие — есть то́, что воспринимается или то́т, кто воспринимает». Спустя полвека эти представления (в высшей степени физиологичные и естественные) были классифицированы, определены и разложены по полочкам как «субъективный идеализм» или «солипсизм».[45] |

| — Юрий Ханон, «Оболганный философ», 1995-2015 |

о Протагоре — в стихах

|

| ➤ |

— А там, внутри, сам Протагор из Теоса...[комм. 17] |

| — Евполид, «Льстецы»,[7] V век до н.э. |

| ➤ |

И Протагор, во пренье словес необычайно искусный...[7] |

| — Тимон Флиазийский, «Силлы», ~ IV век до н.э. |

| ➤ |

...Дальше то узнайте, что с Протагором случилось, |

| — Тимон Флиазийский, «Силлы» (книга вторая), ~ IV век до н.э. |

| ➤ |

|

| — Диоген Лаэртский, «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», ~ начало III века н.э. |

| ➤ |

«...вся жизнь человеческая имеет нужду в ритме и гармонии». |

| — Николай Щербина, «Симпатии», 1852 |

| ➤ |

― Из Аидова царства вышел я… |

| — Максимилиан Волошин, Фёдор Сологуб, «Дар мудрых пчёл» (пьеса, действие первое), 1907 |

| ➤ |

|

| — Алексей Лозина-Лозинский, «Ученики Платона», 1912 |

| ➤ |

Знать хотите про ту го́ру, |

| — Михаил Савояров, «Предисловие» (из сборника «Синие философы»), 1913 |

| ➤ |

Я и сам слыву софистом, |

| — Михаил Савояров, «Предисловие» (из сборника «Синие философы»), 1913 |

| ➤ |

Устал я от речей |

| — Семён Липкин, «Воля», 1943 |

И ’ сточники

Лит’ература ( бывшая и не бывшая )

См. так’же

— Все желающие сделать замечания или дополнения, — могут сесть на корабль и отплыть прямо туда, к мадам Харибде...

« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »

| ||||||||||