Россия: средостение (Натур-философия натур) — различия между версиями

CanoniC (обсуждение | вклад) м (сслк корр) |

CanoniC (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

__INDEX__ | __INDEX__ | ||

| − | {| style="text-align:justify;font:normal 14px 'Arial';-webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px; margin-top:1.2em; margin-bottom:2ex;padding:10px; background-color:# | + | {| style="text-align:justify;font:normal 14px 'Arial';-webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px; margin-top:1.2em; margin-bottom:2ex;padding:10px; background-color:#886655; width:100%; clear:both;" cellpadding="10" cellspacing="0" |

| − | | colspan="2" class="globegris" style="border:1px solid # | + | | colspan="2" class="globegris" style="border:1px solid #DD9955; background-color:#BBAA99; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px;"| |

{{Натурфил | {{Натурфил | ||

| − | | Название статьи = Средостение : ''Россия'' | + | | Название статьи = <big><font color="#552222">Средостение : ''Россия''</font></big> |

| − | | автор = '' | + | | автор = ''автор<small>(ы)</small> :  [[Николай Семёнов (Юр.Ханон. Лица)|<font color="#551133">Нк.Семёнов</font>]]  ''&''     <br>      <small>[[Ханон, Юрий|<font color="#551133">Юр.Ханон</font>]]</small>'' |

| − | | Предыдущая = [[ | + | | Предыдущая = [[Конструкция в искусстве (Ник.Семёнов)|<font color="#551133">Конструкция в искусстве</font>]] |

| − | | Следующая = [[Ницше contra Ханон (Юр.Ханон)| | + | | Следующая = [[Ницше contra Ханон (Юр.Ханон)|<font color="#551133">Ницше — ''contra'' — Ханон</font>]] |

|}}<br> | |}}<br> | ||

<big>{{Этика-Эстетика}}</big> | <big>{{Этика-Эстетика}}</big> | ||

<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||

<center> | <center> | ||

| − | == <br><br><font | + | == <br><br><font style="font:normal 55px 'Georgia';color:#551111;">[[Image:Belle-L.png|link=Анна Тхарон|77px]] '''Средостение''' [[Image:Belle-R.png|link=Анна Тхарон|77px]]</font> <br><font style="font:normal 44px 'Georgia';color:#884444;">''среди стен''</font> == |

| − | <font | + | <font style="font:normal 22px 'Georgia';color:#997777;">''( особенности государственной власти в России )''</font> |

</center> | </center> | ||

| − | + | <font style="float:right;color:#775555;text-align:right;font:normal 14px 'Cambria';">Всё мало, мало, мало,  <br>Давай, ещё давай:   <br>Ну, времечко настало,  <br>Ложись, да помирай.<small><small><sub><ref name="Избран">''[[Savoiarov (sur)|Мх.Савояров]], [[Savoyarov Yuri|Юр.Ханон]]''. «[[Избранное из бранного (Михаил Савояров)|Избранное Из’бранного]]» ''([[Михаил Савояров (избранное)|худшее из лучшего]])''. — Сан-Перебур: [[Центр Средней Музыки]], 2017 г.</ref>{{rp|71}}</sub></small></small><br>''[[Savoyarov Mikhail|<font color="#664444">М.Н.Савояров</font>]]''</font> | |

| − | + | <br clear="all"/> | |

| − | + | <div style="width:100%;height:3px;background:#AA9988;-webkit-border-radius:3px; -moz-border-radius:3px; border-radius:3px;"></div><br> | |

| − | ::< | + | <div style="margin:13px 33px;font:normal 17px 'Cambria';color:#442211;"> |

| − | <font | + | ::::— ...И было тáк... |

| − | :: | + | ::...И остановилось [[Время (Натур-философия натур)|<font color="#441111">время</font>]]. И вышел я вон. И [[Закрывая двери|<font color="#441111">закрыл за собою ''дверь''</font>]]. |

| − | ::::<font | + | ...И внезапно [[Antidates|<font color="#441111">вспомнилось мне</font>]], словно сейчас. И [[Scriabine comme face (arte)|<font color="#441111">всплыло из памяти</font>]], словно из глубокого подвала... И [[Vomitus|<font color="#441111">подкатило к горлу</font>]]. И остановилось... И больше не вспоминалось... Совсем как в одной старой-старой {{comment|сказке|(кажется, Библия она называлась)}} : покидая город, гибнущий [[Поэма Огня|<font color="#441111">в огне</font>]], ступай спокойно своей доро́гой вперёд, да только не оглядывайся. Иди всё время вперёд. Да не оглядывайся. Только тогда будешь — спасён. Но если всё-таки не выдержишь и оглянешься — ну, тогда уж пеняй на себя. Случится страшное. Не дойдёшь. Сгоришь. Умрёшь в страшных мучениях. [[Каменный Гость, ос.66-с (Юр.Ханон)|<font color="#441111">Окаменеешь</font>]]... среди стен. |

| − | <br><br> | + | ::— ...Или соляным столбом станешь... посреди дороги... Своей. Собственной... |

| − | <br clear="all" /> | + | ::::— ''Вот и всё'', [[Antidates (arte)|<font color="#441111">что вспомнилось</font>]]...<small><small><ref name="чящ">''[[Khanon|Юр.Ханон]], [[Nikolai Semyonov|Нк.Семёнов]]''. «Чёрный ящик [https://yuri-khanon.com/res_litterae1.html НС-44х]» (история поверх бумаги). — Сан-Перебург: Центр Средней Музыки, 2013 г.</ref>{{rp|332}}</small></small> |

| − | + | </div><br> | |

| − | + | <br> | |

| − | == <font | + | <center><div style="width:96%;height:9px;background:#AA9988;-webkit-border-radius:3px; -moz-border-radius:3px; border-radius:3px;"></div> |

| + | <br clear="all"/> | ||

| + | == <font style="font:normal 33px 'Georgia';color:#331103;">— '''Стена Первая''' —</font> == | ||

</center> | </center> | ||

| − | <font style="float:right;text-align:right; | + | <font style="float:right;color:#775555;text-align:right;font:normal 15px 'Cambria';">''Вскрикнул в темноте, очнулся,<br>а перед глазами — стена''...<small><small><sub><ref name="Стен">''{{Википедия|Андреев,_Леонид_Николаевич|Л.Н.Андреев}}''. «Стена» <small>(рассказ).</small>. — Сана-Перебур: [[Газетное меню (Юр.Ханон)|газета]] «Курьер» (№ 244) от 4 сентября 1901 г. — <small>''(цитируется до крайности неточно)''</small></ref></sub> </small></small></font> |

<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||

<br> | <br> | ||

| − | {| style="float:right;width:199px;background:# | + | {| style="float:right;width:199px;padding:5px;margin:1px 1px 10px 12px;background:#998877;border:1px solid #EE4411;-webkit-box-shadow:3px 4px 3px #882222;-moz-box-shadow:3px 4px 3px #882222;box-shadow:3px 4px 3px #882222;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;" |

| | | | ||

| − | {| style="width:188px;text-align:center;background:# | + | {| style="width:188px;text-align:center;color:#663311;font:normal 12px 'Georgia';background:#998877;" |

|- | |- | ||

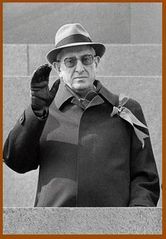

| − | | [[Файл:Semenov N.Y. Khanon-202.jpg|188px|link=Не те нитки (Из музыки и обратно)|...за два года до смерти...]] | + | | [[Файл:Semenov N.Y. Khanon-202.jpg|188px|link=Не те нитки (Из музыки и обратно)|...(всего) за два года до смерти...]] |

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[Николай Семёнов (Юр.Ханон. Лица)|<font color="#551133">Николай Семёнов</font>]], <small>''2002'' <small><ref><font color="green">''Иллюстрация''</font> — [[Николай Семёнов (Юр.Ханон. Лица)|Н.Ю.Семёнов]] (октябрь 2002 года). Фотография сделана в кабинете директора изд<small>(ев)</small>ательства «[[Лики России (Юр.Ханон. Лица)|Лики России]]».</ref></small></small> |

|} | |} | ||

|} | |} | ||

| + | <div style="margin:11px 16px;font:normal 14px 'Verdana';color:#553311;"> | ||

| + | [[Говно (Натур-философия натур)|<font style="float:left;color:#552211;font-size:711%;font-family:'Verdana';text-shadow:#882222 0px 4px 5px;margin:12px 0;padding:18px 3px 16px 16px;">'''г'''</font>]]<br><big>[[Рука дающего (Натур-философия натур)|<font color="#552211">осударственная власть</font>]]</big> Российской империи XIX века в глазах новых, пришедших ''спустя две страны'' поколений, всякий раз предстаёт перед нами в каком-то причудливом, словно бы двоящемся образе. Десятки свидетельств современников доносят до нас поразительно несхожие — подчас ''до несовместимой противоположности'' — представления о её <small>(все)</small>могуществе и пределах действительных возможностей. Причём, даже на первый беглый взгляд несложно обнаружить закономерность: сколь курьёзную, столько же и примечательную. Чем дальше от правящих и правительственных канцелярий Петербурга находились подобные свидетели (понятное дело, чаще всего это были иностранцы), и чем враждебнее они относились к России, — тем сильнее оказывались они пропитаны убеждением о <small>(почти сказочном)</small> всесилии и всемогуществе этой власти, и с тем большим опасением имели в виду её подавляющую мощь. Высказанная {{Википедия|Тарле,_Евгений_Викторович|Евгением Тарле}} мысль о преобладающем отношении европейской общественности к Российскому государству — <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«Россию везде ненавидели и боялись, и, пожалуй, чем сильнее ненавидели, тем больше боялись»''</font> — подтверждается десятками, если не сотнями документов, примеров и свидетельств. Постоянным источником этого страха перед всесилием российского правительства служила глубокая уверенность в том, что деспотическая самодержавная власть едва ли не ''полностью'' подчинила себе жизнь и ресурсы великого народа, превратив его в покорное орудие своей воли. | ||

| − | + | Пожалуй, наиболее яркое выражение подобная точка зрения получила в легендарной книге маркиза {{Википедия|Кюстин,_Астольф_де|Астольфа де Кюстина}} «Россия в 1839 году»,<small><small><ref> ''{{Википедия|Кюстин,_Астольф_де|Marquis de Custine}} (Astolphe-Louis-Léonor)''. «La Russie en 1839». — Париж, 1843 г., в двух томах. При жизни автора было ещё несколько изданий с незначительной редактурой.</ref></small></small> на страницах которой в брутально-простой и сжатой форме сформулирован вывод — поистине потрясающий: | |

| − | + | <center><blockquote style="width:88%;text-align:justify;border:1px solid #CC6666;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;padding:10px 16px 10px 16px;box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;-webkit-box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;-moz-box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;background:#AA9988;font:normal 1.1em 'Georgia';color:#442211;">   ...Русский народ ни к чему более не пригоден, кроме завоевания мира; он — всего [[Смерть или зло (Из музыки и обратно)|<font color="#551111">лишь мёртвый</font>]], хотя и колоссальный по масштабу механизм в руках грозного самодержавного монарха — Николая I, — а тот стремится царствовать надо всем, ибо не должно существовать предела его полновластию. От министра и до последнего крестьянина все в России лишены самостоятельной воли, все — послушные и дисциплинированные исполнители приказов свыше, и потому правительство страны, воплощённое в одном человеке, всемогуще...<hr><font style="float:right;text-align:right;font:normal 0.84em 'Times New Roman';color:#993311;"></font></blockquote></center> | |

| − | < | + | Спустя ''ещё'' три десятилетия, и уже ''не совсем'' при {{comment|Николае I|это мягко выражаясь, конечно}}, похожий взгляд (правда, в отличие от Кюстина, почти с почтительным восхищением), — в несколько иных словах высказывал {{Википедия|Леонтьев,_Константин_Николаевич|Константину Леонтьеву}} (в то время русскому консулу в {{Википедия|Салоники|Салониках}}) «один турецкий паша́, человек образованный, читавший {{Википедия|Гоголь,_Николай_Васильевич|Гоголя}} во французском переводе». Странно сказать, но знакомство с персонажами «{{Википедия|Мёртвые_души|Мёртвых душ}}» парадоксальным образом привело его к твёрдому пониманию, что <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«Россия ― очень сильна, ибо если таковы у вас худшие люди, то каковы же лучшие?»''</font> Основанием для подобного утверждения послужила для него картина ''повального почтения'' к вышестоящим, послушания начальству и всеобщего преклонения перед чина́ми, так любовно и в тёплых красках изображённая Гоголем. Означенный паша́ также считал, что российское правительство могущественнее любого другого прежде всего в силу отсутствия внутренних ограничителей его власти, а потому [[Unitas|<font color="#551111">единственное</font>]], что могло бы в будущем ослабить его, это ― [[Constitution|<font color="#551111">введение конституции</font>]]. |

| − | <font | + | |

| − | + | Любопытно, что почти ''те же'' самые мысли в эти годы встречаются и во многих публикациях Маркса и {{comment|Энгельса|взятых как вместе, так и по отдельности}}. Будучи <small>(в силу системы своих убеждений)</small> ''дважды непримиримыми'' врагами Российской империи и самодержавия, они полагали, что главное преимущество её правителей перед всеми прочими состоит в их ''полнейшей свободе'' от контроля парламента и общественности, в скрытности действий и намерений под покровом государственной тайны, а также ― во всеобщей сплочённости [[Unitas|<font color="#551111">под началом единой</font>]] деспотической воли. [[Благодарю покорно (Михаил Савояров)|<font color="#551111">Благодаря</font>]] таким возможностям, со стороны казавшимся ''неограниченными'', эти правители тайно готовят свой план постепенного порабощения европейского континента: <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«наша дряхлеющая олигархия всюду уступает молодому восточному деспотизму»''</font>.<small><small><ref group="комм.">Любопытно, что для {{Википедия|Маркс,_Карл|Маркса}} и {{Википедия|Энгельс,_Фридрих|Энгельса}} Россия олицетворяла собой именно «восточный деспотизм», что не вполне вяжется с традиционным представлением о России — как державе северо-европейской. В данном случае, не вдаваясь в мелкие {{comment|детали|в которых скрывался известно кто́}}, классики отождествляли «деспотию» с востоком вообще (на фоне постепенно освобождающегося Запада). «Восточный» опыт Франко, Гитлера или Муссолини им был ещё не вполне известен.</ref></small></small> Отсюда напрямую вырастает и рецепт спасения: ''[[Фонфоризм (Михаил Савояров)|<font color="#551111">только победа</font>]]'' пролетарской революции может сорвать коварные замыслы русских деспотов. | |

| − | + | ::— Конечно, личное отношение политических элит к петербургской империи было неодинаковым, однако доминанта оставалась, в целом, [[Unitas|<font color="#551111">единой</font>]]. Боязливо-настороженное ощущение силы и могущества самодержавной [[Рука дающего (Натур-философия натур)|<font color="#551111">российской власти</font>]] было, так или иначе, присуще и прусским военным, и английским консерваторам, и [[Felix (arte)|<font color="#551111">французским либералам</font>]], не говоря уже о европейских революционерах. Основной тон их восприятия России был таков: вот ''некое идеальное'' [[Автоматические Описания (Эрик Сати)|<font color="#551111">государство-автомат</font>]], полностью подчинённое абсолютной верховной власти, в котором каждый человек <small>(со всеми своими возможностями и способностями)</small> — всего лишь малая деталь громадного механизма, в основе которого лежит беспрекословное выполнение любой воли царя. ''Таково'', в целом, впечатление — издали... | |

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | ::— Конечно, личное отношение к петербургской империи было | + | |

Однако, обратившись к показаниям ''свидетелей'', которые в разные годы <small>(и даже эпохи)</small> оказывались вблизи дубового руля этого механизма, мы сможем наблюдать картину — разительно отличную. ''Вот что'' писал, к примеру, в своём дневнике 1866 года, пожалуй, один из самых проницательных государственных деятелей страны (в том числе, и {{Википедия|Министерство_внутренних_дел_Российской_империи|министр внутренних дел}}) граф {{Википедия|Валуев,_Пётр_Александрович|Пётр Валуев}}: | Однако, обратившись к показаниям ''свидетелей'', которые в разные годы <small>(и даже эпохи)</small> оказывались вблизи дубового руля этого механизма, мы сможем наблюдать картину — разительно отличную. ''Вот что'' писал, к примеру, в своём дневнике 1866 года, пожалуй, один из самых проницательных государственных деятелей страны (в том числе, и {{Википедия|Министерство_внутренних_дел_Российской_империи|министр внутренних дел}}) граф {{Википедия|Валуев,_Пётр_Александрович|Пётр Валуев}}: | ||

| − | |||

| − | |||

| − | + | <center><blockquote style="width:77%;text-align:justify;border:1px solid #CC6666;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;padding:10px 16px 10px 16px;box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;-webkit-box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;-moz-box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;background:#AA9988;font:normal 1.1em 'Georgia';color:#442211;">   ...В сущности, у нас везде [[Trompeur (Savoyarov)|<font color="#551111">оптический обман</font>]]. И сила, [[Unitas|<font color="#551111">и единство</font>]], и верноподданническая преданность и покорность — всё более кажется, чем есть. <...> Есть что-то как бы надломленное в нынешнем строе России и во всём, что ежедневно у меня под глазами...<small><small><ref name="Валуй">«Дневник графа {{Википедия|Валуев,_Пётр_Александрович|П.А.Валуева}} 1861—1865 гг.» — {{comment|Мосва|есть такой городок на свете}}: «Канон +», РООИ «Реабилитация», 2014 г. — 520 с.</ref></small></small><hr><font style="float:right;text-align:right;font:normal 0.85em 'Arial';color:#933904;"></font></blockquote></center> | |

| − | + | И поневоле приходится прислушаться. И даже приглядеться. В самом деле, ''кому как'' не «министру внутренних дел» было судить о внутреннем положении страны и её управленческого аппарата? — А вот ещё одно свидетельство... Уже семнадцатью годами позднее другой высокопоставленный чиновник, государственный секретарь {{Википедия|Половцов,_Александр_Александрович|Александр Половцов}} отмечал нечто вполне подобное: <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«В тихое, нормальное время дела́ плетутся, но не дай Бог грозу, — не знаешь, что произойдёт»''.</font> <small><ref name="Полов">''{{Википедия|Половцов,_Александр_Александрович|А.А.Половцов}}.'' «Дневник государственного секретаря» : в двух томах. — Мосва: Центрполиграф, 2005 г.</ref></small> | |

| − | ::Сила [[Ordre de faiblesse|и слабость]]... | + | Конечно, нельзя доверять подобным настроениям полностью, усматривая в них нечто уникальное и показательное: постоянно сравнивая и проверяя услышанное и прочитанное из чужих уст... Люди беспокойные и мнительные встречаются во ''все'' времена, в любом поколении и на всякой должности. Однако высказывания подобного тона <small>(и рода)</small> с подозрительным постоянством повторяются из поколения в поколение, появляясь ещё в начале XIX столетия (одним из первых на обнаружившиеся признаки расстройства системы российской государственности обратил внимание {{Википедия|Карамзин,_Николай_Михайлович|Николай Карамзин}} в своей «Записке о древней и новой России» 1811 г.) И всё же, не может не обращать на себя внимание тот факт, что по мере развития российской цивилизации, и с каждым новым поколением такие настроения становятся всё более частыми; на исходе же века глубокая тревога [[Сила Судьбы, ос.59 (Юр.Ханон)|<font color="#551111">за судьбу</font>]] государства охватывает уже ''почти всех'' политически мыслящих людей, причастных к власти: от {{Википедия|Победоносцев,_Константин_Петрович|Константина Победоносцева}} и {{Википедия|Витте,_Сергей_Юльевич|Сергея Витте}} — до {{Википедия|Мещерский,_Владимир_Петрович|Владимира Мещерского}} и великого князя {{Википедия|Сергей_Александрович|Сергея Александровича}}. И всё же, при несомненном различии в положении, взглядах и целях, все они сходились, пожалуй, в главном: ''государственная политика становится всё более неэффективной'', она опасно отстаёт от быстро изменяющихся требований времени, и причина этого отставания находится — в самой организации и принципах работы государственного механизма. Кризис России — это, прежде всего, кризис её правительства и [[Бюрократическая сонатина (Эрик Сати)|<font color="#551111">высшей бюрократии</font>]], буквально с каждым десятилетием теряющих управление жизнью гигантской страны. |

| + | ::Сила [[Ordre de faiblesse|<font color="#551111">и слабость</font>]]... | ||

::::Могущество и немощь... | ::::Могущество и немощь... | ||

| − | |||

| − | + | Как это ни парадоксально слышать, однако ''оба'' противоположных образа российской [[Рука дающего (Натур-философия натур)|<font color="#551111">государственной власти</font>]] ''во многом'' соответствовали реальности. При этом бросающееся в глаза противоречие между наружным могуществом и нарастающей внутренней недееспособностью далеко не сводилось к «[[Trompeur (Savoyarov)|<font color="#551111">оптическому обману</font>]]» {{comment|стороннего|часто — иностранного}} наблюдателя, не посвящённого в сакраментальные тайны коридоров власти. Пожалуй, на протяжении ''всего'' ХIХ века <small>(хотя и с разной скоростью)</small> происходил [[Processe|<font color="#551111">процесс</font>]] неуклонного падения эффективности механизма {{comment|авторитарной|чтобы не сказать: тоталитарной, конечно}} власти в условиях постепенного развития общества и усложнения его жизни, — в то время как ''унаследованная'' <small>(в прямом смысле слова)</small> незыблемость традиций и принципов этой власти создавала иллюзию прежнего всемогущества. Екатерининские {{comment|формы|какими бы они пышными ни были}} самодержавия не могли оставаться эффективными — и сто лет спустя, скажем, в эпоху Александра II, а косметическое подновление административной машины никак не могло предотвратить её прогрессирующий управленческий рахит. Как следствие — мы видим всё более [[Удовлетворительные пьесы, ос.56 (Юр.Ханон)|<font color="#551111">углублявшуюся неудовлетворённость</font>]] результатами деятельности этой машины, которая стала едва ли не основным общественным {{comment|ощущением|так сказать, государственным привкусом}} второй половины XIX столетия..., — причём, неудовлетворённость едва ли не всеобщая: как «руководимого» общества, так и его руководителей. И в первую очередь, эта неудовлетворённость проявлялась во всё более {{comment|усиливающихся жалобах|крупных чиновников, в первую очередь}} — на «недомогание {{comment|государственного организма|видимо, подагра или инфлуэнца}}», «правительственный разлад» и «[[Бюрократическая сонатина (Эрик Сати)|<font color="#551111">бюрократическое средостение</font>]]», — ставших столь частыми именно в эти, завершающие годы. | |

| − | + | Главный костяк политической и управленческой организации российской монархии сложился ещё во времена {{Википедия|Московское_царство|Московского царства}}, во времена ''относительной'' простоты всех общественных отношений: снизу доверху. Именно тогда определились и основные силовые линии российского государства, даже ''в те'' времена обладавшего {{comment|слишком большой|для средневековых взаимосвязей}} территорией. И прежде всего, опорой власти на местах стало дворянство, особое служилое сословие, обязанное за пожалованную ему в ''условное владение'' землю нести — государственную ''(главным образом, военную)'' службу. | |

| − | ::— Конечно же, как справедливо отмечал {{Википедия|Карамзин,_Николай_Михайлович|Николай Карамзин}}, <font style="font:normal 1.2em ' | + | В духовном отношении страна объединялась вертикальной [[Atriplex|<font color="#551111">иерархией православной</font>]] {{comment|церкви|о которой только хорошо, или ни слова: как о покойнике}}, сохранявшей вплоть до середины XVII века не только непререкаемый авторитет, но и весьма значительную самостоятельность. Патриархальность российской системы управления выражалась даже в том, что назначаемые государями ''наместники'' различных областей получали их «на кормление», как правило — в качестве вознаграждения за какие-либо выслуги, заслуги или услуги. Само же «кормление» очень долгое время происходило в форме обеспечения «кормила власти» [[Naturphilosophie natur|<font color="#551111">''натуральными поставками''</font>]] и всевозможными повинностями.<small><small><ref group="комм.">«{{Википедия|кормление|Кормление}}»... — это простое, сладкое, совсем «не государственное» и словно бы слегка детское слово..., — и тем не менее, я просил бы отметить его <font color="#AA1212">красным маркером</font> и запомнить особо. Поскольку именно оно ''(как никакое другое)'' даёт универсальный ключ <small>(возможно, даже гаечный)</small> к пониманию психо’физиологической особенности структуры власти «социальных» человеческих особей, — в данном случае, российских. Однако, и всяких иных также. Добавим мягко: «в обнажённой форме». Поскольку ''средостение'' как таковое — за редчайшими не является целью, но только средством для достижения цели. В частности, кормления. — Тот же неприятный и опасный факт, что при этом теряются стратегические цели устойчивости существующего режима власти (в перспективе нескольких поколений) — мало кого волнует в практической плоскости. Ну..., разве что — в теоретической. ''[[Что сказал Заратуштра, ос.68 (Юр.Ханон)|Also sprach]]''...</ref></small></small> |

| + | |||

| + | ::— Конечно же, как справедливо отмечал {{Википедия|Карамзин,_Николай_Михайлович|Николай Карамзин}}, <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«...сия восточная простота уже не соответствовала государственному возрасту России, и множество дел требовало более посредников между царём и народом. Учредились в Москве {{Википедия|Приказ_(орган_управления)|приказы}}, которые ведали дела всех городов и судили наместников».''</font> Однако, хотя приказная система и представляла собой зачатки будущего бюрократического аппарата, в первые времена он ещё не представлял собой ''той'' подавляющей и самодостаточной силы, до которой вырос в эпоху петербургской {{comment|империи|значит, с начала XVIII века, после Петра I}}. | ||

Поначалу своего существования он выступал скорее как аппарат дополнительный и дополняющий, основной задачей которой стало — утрясти и упорядочить те сферы государственной жизни, где традиционный, архаический порядок управления оказывался уже недостаточен или немощен. | Поначалу своего существования он выступал скорее как аппарат дополнительный и дополняющий, основной задачей которой стало — утрясти и упорядочить те сферы государственной жизни, где традиционный, архаический порядок управления оказывался уже недостаточен или немощен. | ||

| − | <br | + | </div><br><br> |

| − | <br> | + | <center><div style="width:96%;height:9px;background:#AA9988;-webkit-border-radius:3px; -moz-border-radius:3px; border-radius:3px;"></div> |

| − | + | <br clear="all"/> | |

| − | + | == <font style="font:normal 33px 'Georgia';color:#331103;">— '''Стена Вторая''' —</font> == | |

| − | == <font | + | |

</center> | </center> | ||

| − | <font style="float:right;text-align:right; | + | <font style="float:right;color:#775555;text-align:right;font:normal 15px 'Cambria';">''Вскрикнул в темноте, очнулся...,<br>а перед глазами — снова стена''.<small><small><sub><ref name="Стен"/></sub></small></small></font> |

<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||

<br> | <br> | ||

| − | {| style="float:right;width:177px;background:# | + | {| style="float:right;width:177px;padding:5px;margin:1px 1px 10px 12px;background:#998877;border:1px solid #EE4411;-webkit-box-shadow:3px 4px 3px #882222;-moz-box-shadow:3px 4px 3px #882222;box-shadow:3px 4px 3px #882222;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;" |

| | | | ||

| − | {| style="width:166px;text-align:center;background:# | + | {| style="width:166px;text-align:center;color:#663311;font:normal 12px 'Georgia';background:#998877;" |

|- | |- | ||

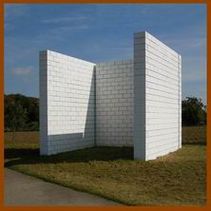

| [[Файл:Leonid Brezhnev ~1981.jpg|166px|link=Два Процесса (Юр.Ханон)|...Россия: средостение...]] | | [[Файл:Leonid Brezhnev ~1981.jpg|166px|link=Два Процесса (Юр.Ханон)|...Россия: средостение...]] | ||

|- | |- | ||

| − | | | + | | {{Википедия|Брежнев,_Леонид_Ильич|Леонид I}} ''<small>({{comment|Мосва|в этом слове нет ошибки}}, 1981)'' <small><ref><font color="green">''Иллюстрация''</font> — {{Википедия|Брежнев,_Леонид_Ильич|Леонид Ильич Брежнев}} в 1981 году (на мавзолее — во время, скорее всего, последнего празднования так называемой годовщины так называемой «Октябрьской Социалистической революции»)</ref></small></small> |

|} | |} | ||

|} | |} | ||

| − | + | <div style="margin:11px 16px;font:normal 14px 'Verdana';color:#553311;"> | |

| + | [[Processe|<font style="float:left;color:#552211;font-size:611%;font-family:'Verdana';text-shadow:#882222 0px 4px 5px;margin:7px 0;padding:8px 0px 16px 16px;">'''п'''</font>]]<br><big>оложение</big>, прежде почти застывшее, резко изменилось в годы [[Vomitus|<font color="#551111">петровских реформ</font>]], когда внезапная и скорая модернизация страны потребовала совершенно иного управленческого аппарата: гораздо более мощного, централизованного и жёсткого, способного передавать команды на большие расстояния и неукоснительно выполнять повеления предержащей воли. Введение пресловутой «{{Википедия|Табель_о_рангах|Табели о рангах}}», создание разветвлённой {{Википедия|Коллегии_(Российская_империя)|системы коллегий}}, пришедших на смену старым {{Википедия|Приказ_(орган_управления)|приказам}}, широкое использование «доверенных лиц», наделённых ''особыми правами'',<small><small><ref group="комм.">Если говорить в более-менее современных понятиях, Пётр (хотя и не первым, но впервые столь широко) ввёл в государственный обиход «институт чрезвычайных уполномоченных», практически выведенный за рамки регулярного аппарата — вследствие своих прямых (функциональных) связей с государем или его приближёнными.</ref></small></small> — всё это позволяет говорить о ''Петре «{{comment|Великом|хотя и не слишком}}»'' — как о подлинном «отце имперской бюрократии»: как духовном, так и реальном. С упразднением {{Википедия|Патриарх_Московский_и_всея_Руси|патриаршества}} и принятием {{Википедия|Духовный_Регламент_1721_года|Духовного регламента <small>(1721 года)</small>}} церковные власти были окончательно подмяты государственным аппаратом ''«под себя»''. С этого момента они потеряли прежнюю автономию, сделавшись, по сути, одной из частей общегосударственной администрации. И даже, казалось бы, прежде незыблемая {{Википедия|тайна_исповеди|тайна исповеди}} была (вполне официально) подчинена ''более важным'' задачам полицейского сыска. | ||

::Всё это, так или иначе, привело к невероятному усилению бюрократических начал в регулировании повседневной жизни огромной страны. С той поры, можно сказать, система управления Россией стала в прямом смысле властью чиновников..., столоначальников. В России сформировалась бюрократия — в её са́мом прямом и неприкрытом виде. И это был один из безусловных <small>(причём, чрезвычайно долгоживущих)</small> плодов царствования этого «великого» Петра. | ::Всё это, так или иначе, привело к невероятному усилению бюрократических начал в регулировании повседневной жизни огромной страны. С той поры, можно сказать, система управления Россией стала в прямом смысле властью чиновников..., столоначальников. В России сформировалась бюрократия — в её са́мом прямом и неприкрытом виде. И это был один из безусловных <small>(причём, чрезвычайно долгоживущих)</small> плодов царствования этого «великого» Петра. | ||

| − | Вторым (ничуть не менее существенным) шагом на пути [[Бюрократическая сонатина (Эрик Сати)|тотальной бюрократизации]] страны стало {{comment|18 февраля|1 марта по новому стилю}} 1762 года, когда был оглашён «{{Википедия|Манифест_о_вольности_дворянства|Манифест о вольности дворянства}}», — едва ли не единственный общегосударственный акт, изданный ''кратким'' государем {{Википедия|Пётр_III|Петром III}}. С того <small>(несомненно, исторического)</small> момента государственная служба перестала быть обязанностью и сословным уделом для дворян. Как следствие, выделившись в отдельную служивую касту, мир чиновников постепенно начал приобретать всё более замкнутый и самодостаточный характер — корпорации <small>(или класса, как сказал бы господин Маркс)</small>, во многом обособляясь даже — от правящего сословия. Благодаря в высшей степени «закрепляющему» правлению {{ | + | Вторым (ничуть не менее существенным) шагом на пути [[Бюрократическая сонатина (Эрик Сати)|<font color="#551111">тотальной бюрократизации</font>]] страны стало {{comment|18 февраля|1 марта по новому стилю}} 1762 года, когда был оглашён приснопамятный «{{Википедия|Манифест_о_вольности_дворянства|Манифест о вольности дворянства}}», — едва ли не единственный общегосударственный акт, изданный ''кратким'' государем {{Википедия|Пётр_III|Петром III}}. С того <small>(несомненно, исторического)</small> момента государственная служба перестала быть обязанностью и сословным уделом для дворян. Как следствие, выделившись в отдельную служивую касту, мир чиновников постепенно начал приобретать всё более замкнутый и самодостаточный характер — корпорации <small>(или класса, как сказал бы господин Маркс)</small>, во многом обособляясь даже — от правящего сословия. Благодаря в высшей степени «закрепляющему» правлению {{comment|Екатерины|тоже «Великой», и тоже не слишком}}, к началу XIX века ''государственное управление'' становится совершенно особой, замкнутой в себе <small>(якобы, технической или канцелярской)</small> сферой, поставленной над обществом и спускающей ему сверху некие «[[Игра в Дни затмения (Юр.Ханон)|<font color="#551111">правила игры</font>]]» без какой-либо формальной обязанности учитывать его мнение, нужды или запросы. Говоря иными словами, [[Processe|<font color="#551111">процесс</font>]] управления на́чал превращаться в известный образец полузакрытой системы с крайне слабо выраженными ''«каналами обратной связи»''.<small><small><ref group="комм.">Пожалуй, именно из этой точки, от самозамкнутости системы государственного управления и берёт своё начало такое гипертрофированное значение каналов неофициальных, «тайных влияний» при дворе и в правительственных кругах, о которых постоянно рассказывают многие современники, — причём, ''вне зависимости'' от имени очередного государя или названия конкретного министерства.</ref></small></small> |

| − | + | ||

::С исторической точки зрения последствия подобного положения были ''достаточно неоднозначными'' (или, если пытаться рассуждать с противоположной позиции — ''недостаточно однозначными)''. И во́т в чём здесь было дело... | ::С исторической точки зрения последствия подобного положения были ''достаточно неоднозначными'' (или, если пытаться рассуждать с противоположной позиции — ''недостаточно однозначными)''. И во́т в чём здесь было дело... | ||

| − | |||

| − | + | — С одной стороны, высшая правительственная бюрократия <small>(так называемая «{{comment|управленческая элита|прошу прощения за скотский трюизм}}»)</small>, будучи в большинстве своём <small>(кроме шуток)</small> наиболее образованной и государственно мыслящей частью российского общества, в силу этого обстоятельства нередко оказывалась единственным <small>(или, по крайней мере, главным)</small> источником прогресса в стране. Хрестоматийные слова {{comment|Александра Пушкина|малоизвестного русского поэта и бытописателя}} о том, что <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«...правительство — есть единственный европеец в России; оно плохо..., но оно могло бы быть ещё в тысячу раз хуже, и никто бы этого даже не заметил»''</font>, оставались справедливыми ещё не одно десятилетие после «европейской» смерти поэта. Однако справедливо было и другое, едва ли не прямо противоположное... — Сосредоточение в руках государственного аппарата [[Не те нитки (Из музыки и обратно)|<font color="#551111">''всех'' нитей управления</font>]] буквально ''всем'' развитием страны снизу доверху, а также превращение правительства в единственный «локомотив прогресса» вело к максимально подробной, а на деле — мелочной административно-полицейской опёке практически всех сторон жизни, включая даже — частную. Эта опёка..., она мало того, [[Приевшиеся жужжания, ос.2 (Юр.Ханон)|<font color="#551111">что раздражала</font>]] всех (и противников, и даже сторонников очередных «реформ»), так ещё и способствовала массовому распространению «идеалов» всеобщей [[Тусклая жизнь, ос.54 (Юр.Ханон)|<font color="#551111">бездеятельности и апатии</font>]] («инициатива наказуема»), при том, что сам государственный аппарат раз за разом оказывался хронически недостаточным для решения возникавших перед ним задач, с каждым десятилетием всё более сложных и многообразных. | |

| − | + | ||

| − | < | + | |

| − | <font | + | |

| − | В | + | ::Так Россия XIX века столкнулась с навязшим в зубах ''парадоксом'' практически всех [[Бюрократическая сонатина (Эрик Сати)|<font color="#551111">забюрократизированных</font>]] обществ: постоянный избыток управления неизбежно оборачивается его — недостаточностью. |

| − | < | + | В своё время {{Википедия|Лотман,_Юрий_Михайлович|Юрий Лотман}} отмечал, что именно {{Википедия|Карамзин,_Николай_Михайлович|Николаю Карамзину}}, пожалуй, ''первому'' принадлежит это наблюдение, сколь тонкое, столь и точное..., — что в России каждая новая попытка усовершенствования управления по европейскому образцу ведёт не столько ''к его'' улучшению, сколько к [[Упражнения по слабости, ос.62 (Юр.Ханон)|<font color="#551111">очередному усилению бюрократизации</font>]]. Размышляя (в своё время) о введении в России новой системы министерств, Казамзин не смог удержаться от ярого & яркого восклицания: |

| + | <center><blockquote style="width:88%;text-align:justify;border:1px solid #CC6666;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;padding:10px 16px 10px 16px;box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;-webkit-box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;-moz-box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;background:#AA9988;font:normal 1.1em 'Georgia';color:#442211;">   ...но сколько изобретено новых мест, сколько [[Corruption|<font color="#551111">чиновников ненужных</font>]]! Здесь три генерала стерегут туфли Петра Великого; там один человек берёт из пяти мест жалование; всякому — столовые деньги; множество пенсий излишних; дают взаймы без отдачи и кому — богатейшим людям! [[Trompeur (Savoyarov)|<font color="#551111">Обманывают</font>]] государя проектами, заведениями на бумаге, чтобы [[Corruption|<font color="#551111">грабить казну</font>]]... Непрестанно на государственное иждивение ездят инспекторы, сенаторы, чиновники, не делая ни малейшей пользы своими объездами; все требуют от императора домов — и покупают оные двойною ценой из сумм государственных, будто бы для общей, а в самом деле для частной выгоды и прочее, и прочее... Мало остановить некоторые казённые строения и работы, — ... надобно бояться всяких новых штатов, уменьшить число тунеядцев на жалованье.<small><small><ref>''{{Википедия|Карамзин,_Николай_Михайлович|Н.М.Карамзин}}''. «Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях» <small>(1811 г., с примечаниями Ю.С.Пивоварова)</small>. — Мосва: Наука, 1991 г.</ref></small></small><hr><font style="float:right;text-align:right;font:normal 0.85em 'Arial';color:#933904;"></font></blockquote></center> | ||

| − | Почти на сорок лет позднее сходным образом понимал эту проблему и сам дядюшка-император {{Википедия|Николай_I|Николай Павлович}}. Взвешивая все ''«за»'' и ''«против»'' необходимости отмены крепостного права, он вполне отдавал себе отчёт, что этот шаг необратимо изменит характер управления миллионами помещичьих крестьян. Однако ''именно оно'', это управление, при всех своих вопиющих издержках и изъянах, в свою очередь, представляло собой тогда ''единственный'' естественный противовес всевластию вездесущего бюрократического аппарата. Обращаясь в 1848 году к депутации петербургского дворянства, император сказал об этом {{comment|прямо|прямее некуда, конечно}}: <font style="font:normal 1.2em ' | + | В тесной связи со сказанным выше, примечателен и ещё один факт. Николай Карамзин крайне критически относился и к обсуждавшимся тогда ранним проектам ликвидации крепостного {{comment|права|странно, что такой бесправный предмет ещё и назывался «правом»}}, — однако, вовсе не потому, что симпатизировал крепостничеству как таковому, но прежде всего потому, что проницательно указывал на ''уязвимость'' перспектив управления Россией перед возможными последствиями этого шага. Повсеместное дворянское управление и присмотр над хозяйственной и бытовой жизнью крепостного крестьянства <small>(в зоне компетенции помещичьих имений)</small> — ещё со старомосковских времён оставался фундаментальным принципом организации российского общества. Отказ от этого принципа, как следствие, приводил к исчезновению прежней социальной роли дворян как «слуг государевых» и установлению фактической безраздельной гегемонии узкой бюрократической касты надо всей жизнью в стране. |

| + | <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«Что значит освободить у нас крестьян?''</font> — задавался вопросом Карамзин, — <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''Дать им волю жить, где угодно, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их одной власти правительства... теперь дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства: отняв у них сию власть блюстительную, он, как {{Википедия|Атланты|Атлас}}, возьмёт себе Россию на {{comment|рамена|«на плечи» (рамо, рамена — старославянское слово, обозначающее плечо, плечи)}} — удержит ли? Падение страшно...»''</font> | ||

| + | |||

| + | Почти на сорок лет позднее сходным образом понимал эту проблему и сам дядюшка-император {{Википедия|Николай_I|Николай Павлович}}. Взвешивая все ''«за»'' и ''«против»'' необходимости отмены крепостного права, он вполне отдавал себе отчёт, что этот шаг необратимо изменит характер управления миллионами помещичьих крестьян. Однако ''именно оно'', это управление, при всех своих вопиющих издержках и изъянах, в свою очередь, представляло собой тогда ''единственный'' естественный противовес всевластию вездесущего бюрократического аппарата. Обращаясь в 1848 году к депутации петербургского дворянства, император сказал об этом {{comment|прямо|прямее некуда, конечно}}: <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«...Полиции у меня нет, и я её не люблю; вы — моя полиция; обязанность каждого из вас охранять существующий порядок вещей и обо всяких покушениях против него доводить до моего сведения; будем действовать единодушно, и тогда мы непобедимы».''</font> | ||

И в самом деле, до реформы 1861 года дворянское сословие (и в самом деле, подобное ''Атласу)'' обладало силой исключительной важности во всей системе управления сельской Россией. Это ''высочайшее'' признание тем более примечательно, что ''в политическом отношении'' Николай не доверял никому. В том числе и — дворянству, постоянно создавая в стране систему взаимных сдержек и противовесов: в том числе и сословных. Вполне соглашаясь с организующей ролью дворянства в деревне, он не считал желательным окончательное подчинение и этой сферы опёке правительственной бюрократии. Один из ближайших сподвижников императора, {{comment|председатель|контролируемый лично государем}} Государственного совета князь {{Википедия|Васильчиков,_Илларион_Васильевич|Илларион Васильчиков}} несколькими годами ранее писал, что ликвидация крепостной зависимости тесно переплетена с проблемой политико-административной реформы — создания принципиально новой организации управления страной: | И в самом деле, до реформы 1861 года дворянское сословие (и в самом деле, подобное ''Атласу)'' обладало силой исключительной важности во всей системе управления сельской Россией. Это ''высочайшее'' признание тем более примечательно, что ''в политическом отношении'' Николай не доверял никому. В том числе и — дворянству, постоянно создавая в стране систему взаимных сдержек и противовесов: в том числе и сословных. Вполне соглашаясь с организующей ролью дворянства в деревне, он не считал желательным окончательное подчинение и этой сферы опёке правительственной бюрократии. Один из ближайших сподвижников императора, {{comment|председатель|контролируемый лично государем}} Государственного совета князь {{Википедия|Васильчиков,_Илларион_Васильевич|Илларион Васильчиков}} несколькими годами ранее писал, что ликвидация крепостной зависимости тесно переплетена с проблемой политико-административной реформы — создания принципиально новой организации управления страной: | ||

| − | <center><blockquote style="width: | + | <center><blockquote style="width:69%;text-align:justify;border:1px solid #CC6666;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;padding:10px 16px 10px 16px;box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;-webkit-box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;-moz-box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;background:#AA9988;font:normal 1.1em 'Georgia';color:#442211;">   ...Это язва России; невозможен [[Необязательное Зло (Натур-философия натур)|<font color="#551111">никакой прогресс</font>]], пока администрация остаётся в нынешнем состоянии... Не железные дороги, не свобода крестьян составят благоденствие страны, начнём с того, чтобы дать нам администрацию, остальное — придёт.<hr><font style="float:right;text-align:right;font:normal 0.85em 'Arial';color:#933904;"></font></blockquote></center> |

| − | <font style="float:right;text-align:right;font:normal 0.85em 'Arial';color:#933904;"></font></blockquote></center> | + | |

Однако, несмотря на (отчасти обоснованные) сомнения консерваторов, всерьёз опасавшихся политических и социальных последствий отмены крепостного права как радикального (и почти революционного) переворота в жизни страны, — сохранять во второй половине XIX века {{comment|патриархальный|рабовладельческий}} порядок управления российской деревней, унаследованный от прошлого, было уже — невозможно. | Однако, несмотря на (отчасти обоснованные) сомнения консерваторов, всерьёз опасавшихся политических и социальных последствий отмены крепостного права как радикального (и почти революционного) переворота в жизни страны, — сохранять во второй половине XIX века {{comment|патриархальный|рабовладельческий}} порядок управления российской деревней, унаследованный от прошлого, было уже — невозможно. | ||

Ещё один февральский манифест <small>(на этот раз от {{Википедия|Крестьянская_реформа_в_России|19 февраля 1861}} года)</small> положил конец прежней архаичной системе, открыв дорогу стремительному ускорению общественного развития. — Но, вместе с тем, он вызвал появление десятков сложнейших проблем, столкновение с которыми едва ли не сразу же выявило опасное падение эффективности государственной власти в России. | Ещё один февральский манифест <small>(на этот раз от {{Википедия|Крестьянская_реформа_в_России|19 февраля 1861}} года)</small> положил конец прежней архаичной системе, открыв дорогу стремительному ускорению общественного развития. — Но, вместе с тем, он вызвал появление десятков сложнейших проблем, столкновение с которыми едва ли не сразу же выявило опасное падение эффективности государственной власти в России. | ||

| − | <br | + | </div><br><br> |

| − | < | + | <center><div style="width:96%;height:9px;background:#AA9988;-webkit-border-radius:3px; -moz-border-radius:3px; border-radius:3px;"></div> |

| − | + | <br clear="all"/> | |

| − | == <font | + | == <font style="font:normal 33px 'Georgia';color:#331103;">— '''Стена Третья''' —</font> == |

</center> | </center> | ||

| − | <font style="float:right;text-align:right; | + | <font style="float:right;color:#775555;text-align:right;font:normal 14px 'Cambria';">''Опять вскрикнул в темноте, очнулся,<br>а перед глазами — снова стена''...<small><small><sub><ref name="Стен" /></sub></small></small></font> |

<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||

<br> | <br> | ||

| − | {| style="float:right;width:177px;background:# | + | {| style="float:right;width:177px;padding:5px;margin:1px 1px 10px 12px;background:#998877;border:1px solid #EE4411;-webkit-box-shadow:3px 4px 3px #882222;-moz-box-shadow:3px 4px 3px #882222;box-shadow:3px 4px 3px #882222;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;" |

| | | | ||

| − | {| style="width:166px;text-align:center;background:# | + | {| style="width:166px;text-align:center;color:#663311;font:normal 12px 'Georgia';background:#998877;" |

|- | |- | ||

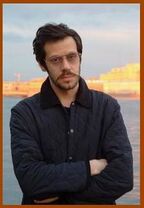

| [[Файл:Nikita Khruzhev 1963.jpg|166px|link=Allees Noires|...Россия: средостение...]] | | [[Файл:Nikita Khruzhev 1963.jpg|166px|link=Allees Noires|...Россия: средостение...]] | ||

|- | |- | ||

| − | | | + | | {{Википедия|Хрущёв,_Никита_Сергеевич|Никита II}} ''<small>({{comment|Мосва|в этом слове нет ошибки}}, 1963)'' <small><ref><font color="green">''Иллюстрация''</font> — Первый секретарь ЦК КПСС (с 1953 по 1964 год), Председатель Совета Министров СССР {{Википедия|Хрущёв,_Никита_Сергеевич|Никита Хрычёв}}, фото на мавзолее <small>(вероятно, май 1963 года, незадолго до смещения)</small></ref></small></small> |

| − | {{Википедия|Хрущёв,_Никита_Сергеевич|Никита | + | |

|} | |} | ||

|} | |} | ||

| − | + | <div style="margin:11px 16px;font:normal 14px 'Verdana';color:#553311;"> | |

| + | [[Processe|<font style="float:left;color:#552211;font-size:611%;font-family:'Verdana';text-shadow:#882222 0px 4px 5px;margin:7px 0;padding:8px 0px 16px 16px;">'''п'''</font>]]<br><big>артикулярные</big> реформы 1860-х годов не только разрушили и перемешали прежнюю «сословно-кастовую» организацию общества, принципом которой была безусловная опёка высших над низшими;<small><small><ref group="комм.">По словам {{comment|одного из академических историков|назовём его Николаем, без уточнения фамилии и отчества}} конца XIX века, «господствующим тогда взглядом был вообще тот, что над крестьянами, подобно малым детям, нужен постоянный надзор во всех их делах».</ref></small></small> — они способствовали возникновению множества новых [[Processe|<font color="#551111">явлений и процессов</font>]], с которыми власть ранее никогда не сталкивалась. А между тем, эти явления ставили перед государственным аппаратом множество вопросов, подчас — довольно сложных и болезненных. Как в 1868 году отмечал тот же {{Википедия|Валуев,_Пётр_Александрович|граф Валуев}}, освобождение крестьян означало для всего общества падение <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«...крепостной зависимости духа... Каждый начинает смотреть на самого себя как на самостоятельную единицу»,''</font> а это, говоря по сути, означало в недалёком будущем <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«...созревание народа как государственной стихии».''</font> Тремя годами ранее, оценивая размах перемен, происходящих в России, он же меланхолически записывал в дневнике: <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«Волна поднялась среди моря и идёт к берегу. Её остановить нельзя, а можно только приготовить ей ложе».''<small><small><ref name="Валуй"/></small></small></font> | ||

| − | — Говоря сугубо между нами, первые признаки приближения этой новой «колоссальной волны» появились ещё в эпоху {{ | + | — Говоря сугубо между нами, первые признаки приближения этой новой «колоссальной волны» появились ещё в эпоху {{comment|Николая I|тоже «Палкина»}}, предшествующую великим реформам — в 1830–1840-е годы, — но лишь с середины 1860-х они перешли в активную фазу и стали создавать совершенно иное «качество жизни» <small>(если выражаться современным языком)</small>. Самыми заметными симптомами [[Processe (arte)|<font color="#551111">этих процессов</font>]] стало прежде всего — стремительное возрастание значения городов и вообще — городского жизненного уклада в аграрной России, а также громадное усиление ''влияния денег''. — И последнее ничуть не оговорка, именно так: денег в частности и капитала вообще... — Да, не знатности, не земельной собственности, не служебного ранга или даже близости к монарху, как это бывало прежде, а прежде всего — денег самих по себе. Теперь они стали влиять решающим образом — на [[Хомология|<font color="#551111">положение и роль человека</font>]] в обществе. |

::И здесь ради простоты понимания я прибегну к одному простому приёму..., действующему наподобие поплавка..., или химического индикатора. | ::И здесь ради простоты понимания я прибегну к одному простому приёму..., действующему наподобие поплавка..., или химического индикатора. | ||

| − | В своё время был совершенно прав | + | В своё время был совершенно прав Корней Чуковский, неожиданно для многих определивший творчество {{Википедия|Некрасов,_Николай_Алексеевич|Николая Некрасова}} — как ярчайшее выражение ''са́мой'' сердцевины духа и воздуха новой эпохи. Известный всем поэт-народолюбец с гораздо бо́льшим основанием может быть назван «поэтом {{Википедия|урбанизация|урбанизации}}» или певцом наступившей эпохи «денежного могущества» <small>(отношение к которому, впрочем, было у него неоднозначным).<small><ref>''К.Чуковский''. «Некрасов, как художник». — Петроград: издательство «Эпоха», 1922 г.</ref></small></small> |

| − | В своей энциклопедической поэме «Современники», написанной под прямым впечатлением от {{Википедия|Эпоха_грюндерства|грюндерского подъёма}} начала 1870-х годов и лихорадочного ажиотажа на петербургской бирже, Некрасов нарисовал грандиозную картину — ещё одной волны..., хотя и не той, о которой печалился граф Валуев... Это была картина подлинного | + | В своей энциклопедической поэме «Современники», написанной под прямым впечатлением от {{Википедия|Эпоха_грюндерства|грюндерского подъёма}} начала 1870-х годов и лихорадочного ажиотажа на петербургской бирже, Некрасов нарисовал грандиозную картину — ещё одной волны..., хотя и не той, о которой печалился граф Валуев... Это была картина подлинного «Девятого вала» — всесокрушающего натиска денег на российское общество. Колоссальный рост частного железнодорожного строительства, сопровождающийся чудовищной [[Corruption|<font color="#551111">массовой коррупцией</font>]] на всех уровнях и этажах, когда ''дело'' касалось практически всех причастных к делу чиновников, — учреждение десятков коммерческих банков,<small><small><ref group="комм.">До 1860 г. в России практически не существовало коммерческих банков, а единичные опыты в этой сфере оказывались, как правило, катастрофическими или неудачными.</ref></small></small> махровый расцвет биржевой спекуляции, под’ковёрная борьба за правительственные заказы для промышленности, страстное и заинтересованное обсуждение преимуществ и недостатков {{Википедия|протекционизм|протекционистских}} и {{Википедия|фритредерство|фритредерских}} тарифов, — всё это были отдельные признаки «новых времён», которые, съединяясь, — с каждым годом необратимо изменяли прежнюю российскую действительность. |

| − | Контрасты нарастали буквально с каждым годом. И каждый новый год — становился ещё одним шагом ''в сторону''. Кипение густого бульона жизни в столицах, где на глазах создавались <small>(а подчас и рушились)</small> громадные состояния, где царила лихорадочная предприимчивая активность в самых различных сферах (от горнопромышленных разработок [[Газетное меню (Юр.Ханон)|до издания газет]] и журналов) — всё это словно бы символизировало наступившую эпоху господства городов, воплощавших бурную динамику общественного развития <small>(при том, что даже к началу XX века более трёх четвертей населения страны всё ещё жило в деревне)</small>. Драматический разрыв между ними усиливался с невероятной скоростью. По сравнению с мутным городским кипением сельская Россия в 1860–1870-х годах погружается — в затяжную спячку, типическую стагнацию, сильнее всего поразившую не крестьянские, а именно помещичьи хозяйства, значительно хуже адаптировавшиеся к новым условиям: экономическим и социальным. Пожалуй, са́мым частым определением положения пореформенной деревни становится слово ''«оскудение»'' — повсеместные жалобы на него со стороны литературы и публицистики особенно усиливаются в конце первого десятилетия {{Википедия|Александр_II|александровских}} | + | <center><blockquote style="width:77%;text-align:justify;border:1px solid #CC6666;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;padding:10px 16px 10px 16px;box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;-webkit-box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;-moz-box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;background:#AA9988;font:normal 1.2em 'Garamond';color:#442211;">   Я и другой прокажённый, мы осторожно подползли к самой стене и посмотрели вверх. Отсюда гребня стены не было видно; она поднималась, прямая и гладкая, и точно разрезáла небо на две половины. И наша половина неба была буро-чёрная, а к горизонту тёмно-синяя, так что нельзя было понять, где кончается [[Чёрные Аллеи, артефакты (Юр.Ханон)|<font color="#551111">чёрная земля</font>]] и начинается небо. И, сдавленная землёй и небом, задыхалась [[Carre noire|<font color="#551111">чёрная ночь</font>]], и глухо и тяжко стонала, и с каждым вздохом выплёвывала из недр своих острый и жгучий песок, от которого мучительно горели наши язвы....<small><small><ref name="стн">''Л.Н.Андреев''. Собрание сочинений в 6 томах. — Мосва: Художественная литература, 1990-1996 г. — «Стена» (1901 г.)</ref></small></small><hr><font style="float:right;text-align:right;font:normal 0.85em 'Arial';color:#933904;"></font></blockquote></center> |

| + | |||

| + | Контрасты нарастали буквально с каждым годом. И каждый новый год — становился ещё одним шагом ''в сторону''. Кипение густого бульона жизни в столицах, где на глазах создавались <small>(а подчас и рушились)</small> громадные состояния, где царила лихорадочная предприимчивая активность в самых различных сферах (от горнопромышленных разработок [[Газетное меню (Юр.Ханон)|<font color="#551111">до издания газет</font>]] и журналов) — всё это словно бы символизировало наступившую эпоху господства городов, воплощавших бурную динамику общественного развития <small>(при том, что даже к началу XX века более трёх четвертей населения страны всё ещё жило в деревне)</small>. Драматический разрыв между ними усиливался с невероятной скоростью. По сравнению с [[Хомистика|<font color="#551111">мутным городским кипением</font>]] сельская Россия в 1860–1870-х годах погружается — в затяжную спячку, типическую стагнацию, сильнее всего поразившую не крестьянские, а именно помещичьи хозяйства, значительно хуже адаптировавшиеся к новым условиям: экономическим и социальным. Пожалуй, са́мым частым определением положения пореформенной деревни становится слово ''«оскудение»'' — повсеместные жалобы на него со стороны литературы и публицистики особенно усиливаются в конце первого десятилетия {{Википедия|Александр_II#Великие_реформы|александровских реформ}}, — на рубеже 1860–1870-х годов. | ||

Ещё одним совершенно новым ''и грозным'' для власти явлением стала проявившаяся к 1860-м годам самодостаточность образования (просвещения) как социальной силы и, как результат, принципиально новая роль ''носителей'' этого образования. В прежние времена едва ли не подавляющее большинство людей образованных состояло на государственной службе, носило соответствующий ведомственный мундир. За примерами не нужно далеко ходить..., поэты {{Википедия|Дмитриев,_Иван_Иванович|Иван Дмитриев}} и {{Википедия|Державин,_Гавриил_Романович|Гавриил Державин}} были министрами, {{Википедия|Вяземский,_Пётр_Андреевич|Пётр Вяземский}} и {{Википедия|Одоевский,_Владимир_Фёдорович|Владимир Одоевский}} занимали крупные ведомственные должности, {{Википедия|Декабристы|декабристская}} интеллигенция почти вся принадлежала — к офицерству, и даже известный своим вольнолюбием, равно как и недисциплинированностью Александр Пушкин большую часть своей взрослой жизни провёл, числясь на службе — сначала при Министерстве иностранных дел, затем при канцелярии {{Википедия|Новороссийско-Бессарабское_генерал-губернаторство|новороссийского генерал-губернатора}}, а в последние годы — по {{Википедия|Министерство_императорского_двора|Министерству двора}}. — Дворяне ''не служившие'' были, как правило, людьми малообразованными, а потому занимались обычным (деревенским) хозяйствованием в своих имениях. | Ещё одним совершенно новым ''и грозным'' для власти явлением стала проявившаяся к 1860-м годам самодостаточность образования (просвещения) как социальной силы и, как результат, принципиально новая роль ''носителей'' этого образования. В прежние времена едва ли не подавляющее большинство людей образованных состояло на государственной службе, носило соответствующий ведомственный мундир. За примерами не нужно далеко ходить..., поэты {{Википедия|Дмитриев,_Иван_Иванович|Иван Дмитриев}} и {{Википедия|Державин,_Гавриил_Романович|Гавриил Державин}} были министрами, {{Википедия|Вяземский,_Пётр_Андреевич|Пётр Вяземский}} и {{Википедия|Одоевский,_Владимир_Фёдорович|Владимир Одоевский}} занимали крупные ведомственные должности, {{Википедия|Декабристы|декабристская}} интеллигенция почти вся принадлежала — к офицерству, и даже известный своим вольнолюбием, равно как и недисциплинированностью Александр Пушкин большую часть своей взрослой жизни провёл, числясь на службе — сначала при Министерстве иностранных дел, затем при канцелярии {{Википедия|Новороссийско-Бессарабское_генерал-губернаторство|новороссийского генерал-губернатора}}, а в последние годы — по {{Википедия|Министерство_императорского_двора|Министерству двора}}. — Дворяне ''не служившие'' были, как правило, людьми малообразованными, а потому занимались обычным (деревенским) хозяйствованием в своих имениях. | ||

| − | В пореформенные годы ситуация разительно переменилась. Поколением раньше {{Википедия|Николай_I|император Николай}} мог с оттенком презрения относиться к «свободным интеллектуалам», предпочитающим жить вне службы — <font style="font:normal 1.2em ' | + | В пореформенные годы ситуация разительно переменилась. Поколением раньше {{Википедия|Николай_I|император Николай}} мог с оттенком презрения относиться к «свободным интеллектуалам», предпочитающим жить вне службы — <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«эта мелюзга, людишки во фраках»''</font>. — Во времена же ''{{Википедия|Александр_II|его сына}}'' разночинная интеллигенция, фактически, полу’нищий класс, не имея ''при себе'' ничего, кроме своего образования и «готовности свободно мыслить», — чуть ли не демонстративно противопоставила себя государственной бюрократии. За считанные годы эти «ничтожные людишки» превратились — в опасную силу, сделавшись носителем альтернативного и резко критического [[Рука дающего (Натур-философия натур)|<font color="#551111">по отношению к власти</font>]] понимания общественных проблем и задач. И главная опасность состояла в том, что яркая идея, противостоящая сложившейся системе, появилась как раз в то время, когда ''сама система'' (в ходе реформы 1861 г.) окончательно лишилась своей идейной основы, пускай даже унаследованной из прошлого. |

Одним из {{comment|признаков|и призраков}} этого времени стал {{comment|успех|в том числе и — коммерческий}} и широкая популярность тех журналов, которые находились в неприкрытой оппозиции к власти: прежде всего, некрасовского «{{Википедия|Современник_(журнал)|Современника}}» и {{Википедия|Салтыков-Щедрин,_Михаил_Евграфович|салтыковских}} «{{Википедия|Отечественные_записки|Отечественных записок}}». | Одним из {{comment|признаков|и призраков}} этого времени стал {{comment|успех|в том числе и — коммерческий}} и широкая популярность тех журналов, которые находились в неприкрытой оппозиции к власти: прежде всего, некрасовского «{{Википедия|Современник_(журнал)|Современника}}» и {{Википедия|Салтыков-Щедрин,_Михаил_Евграфович|салтыковских}} «{{Википедия|Отечественные_записки|Отечественных записок}}». | ||

| − | <center><blockquote style="width: | + | <center><blockquote style="width:88%;text-align:justify;border:1px solid #CC6666;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;padding:10px 16px 10px 16px;box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;-webkit-box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;-moz-box-shadow:-1px 1px 3px 1px #883322;background:#AA9988;font:normal 1.1em 'Georgia';color:#442211;">   ...Могущество правительства всё ещё огромно, но оно носит характер материального преобладания, физической силы; идеи у правительства нет; его противники ничтожны численно и разобщены, но вооружены идеей, враждебной существующему порядку вещей; если правительство не перехватит инициативу, противопоставив ей собственную — привлекательную для изменившегося общества, — идея его противников через одно-два поколения овладеет умами народа, этой всё ещё спящей громады, и [[Из ящика и обратно (Натур-философия натур)|<font color="#551111">государство</font>]] погибнет...<hr><font style="float:right;text-align:right;font:normal 0.85em 'Arial';color:#933904;"></font></blockquote></center> |

| − | <font style="float:right;text-align:right;font:normal 0.85em 'Arial';color:#933904;"></font></blockquote></center> | + | |

| − | + | ||

| − | + | Эта удивительно [[Canonic|<font color="#551111">отчётливая и точная мысль</font>]], высказанная в записке осуждённого, вскоре трагически погибшего в ссылке революционера-шестидесятника {{Википедия|Серно-Соловьевич,_Николай_Александрович|Николая Серно-Соловьевича}} во многом созвучна — одновременным размышлениям человека, стоявшего на противоположном полюсе общественного размежевания (уже не раз упомянутого {{Википедия|Министерство_внутренних_дел_Российской_империи|министра внутренних дел}} Петра Валуева). И даже более того, не остановившись на общем описании общественного механизма, Серно-Соловьевич пророчески предсказал ''время'' крушения убившего его государства — <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«в царствование внука нынешнего государя»''</font>, читай прямым текстом: «{{Википедия|Николай_II|Николая II}} — внука Александра II». | |

| − | + | ||

| − | Причём, ''далеко'' не только политика..., или общественное спокойствие находилось на острие этих проблем... Задача управления обществом во времена его бурной модернизации включала в себя необходимость оперативного решения огромного количества специальных вопросов: начиная от чисто технических, связанных с ускоренным развитием промышленности, железнодорожным строительством, перевооружением армии и флота в условиях введения всеобщей воинской повинности... — и кончая финансово-кредитными, решающими проблемы всей экономики в целом. В таких условиях исключительную важность (не сравнимую с прежними временами) приобрёл уровень ''правовой подготовки'' и проработки управленческих и {{comment|законодательных актов|прямо как сегодня..., не правда ли, Коля?}}. Разумеется, общий уровень квалификации российских бюрократов повышался от десятилетия к десятилетию [[Вверх по лестнице, ведущей вниз (Борис Йоффе)|на всех ступенях]] иерархической лестницы, — в новые времена на службе всё больше ценились обладатели ''университетских дипломов'', было создано два привилегированных учебных заведения, дававших всестороннюю подготовку с расчётом на высокие должности в системе государственного управления ({{Википедия|Александровский_лицей|Александровский лицей}} и {{Википедия|Училище_Правоведения|Училище правоведения}}); в целом, было неплохо поставлено среднее и высшее военное образование... — Однако многократное умножение и усложнение задач, стоявших перед новой бюрократией, значительно опережало рост её возможностей, — включая образовательные. | + | Невероятно быстрое усложнение всего уклада общественной жизни, появление новых экономических, социальных, правовых, организационных проблем, возникновение в России зачатков гражданского общества..., — всё это стало сильнейшим вызовом власти в первые же пореформенные десятилетия. Однако сама власть, как и в прежние императорские поколения, не была склонна прислушиваться не только к «воле», но даже и — к «мнению» общества. Ещё в 1863–1865 годах {{Википедия|Александр_II|Александр II}} без малейших сомнений отклонил несколько скромно-либеральных проектов, поступивших с разных сторон, а в 1881 году, сразу после гибели собственного отца, {{Википедия|Александр_III|Александр III}} категорически отверг, в общем-то робкий законосовещательный проект {{Википедия|Лорис-Меликов,_Михаил_Тариэлович|Михаила Лорис-Меликова}}. Как и в присные времена {{Википедия|Николай_I|Николая I}}, самодержавие продолжало претендовать на тотальную ''монополию'' в делах управления, оставаясь по сути и по форме — ''само-державием'', полностью контролирующим все государственные ''вопросы и ответы''. Правда, в одном предмете ещё в правление Александра II был сделан [[Шаг вперёд - два назад, ос.24 (Юр.Ханон)|<font color="#551111">''маленький'' шаг назад</font>]]. Отныне самодержавие претендовало ''только на два'' высших уровня управления: всероссийский и региональный, слегка [[Возжа попала (Михаил Савояров)|<font color="#551111">отпустив вожжи</font>]] — на местном. Милостивое {{Википедия|Земская_реформа|создание земств}} и городских дум означало некоторое допущение «общественного представительства» к вопросам «наименее существенным». Впрочем, и эти незначительные полномочия вскоре были урезаны в ходе так называемой «{{Википедия|Земства_по_Положению_1890_года|контр’реформы 1890 года}}». |

| + | ::Таким образом, тщательно охраняя и сохраняя собственное всевластие, закрытость правительства и чисто бюрократическую организацию всего государственного аппарата, российская монархия последовательно оставляла себя наедине с прежней проблемой [[Орден Слабости (Юр.Ханон)|<font color="#551111">растущей ''недостаточности''</font>]] собственной управленческой компетенции, — проблемой, принимавшей в новых условиях гораздо более острые и опасные формы. | ||

| + | |||

| + | Причём, ''далеко'' не только политика..., или общественное спокойствие находилось на острие этих проблем... Задача управления обществом во времена его бурной модернизации включала в себя необходимость оперативного решения огромного количества специальных вопросов: начиная от чисто технических, связанных с ускоренным развитием промышленности, железнодорожным строительством, перевооружением армии и флота в условиях введения всеобщей воинской повинности... — и кончая финансово-кредитными, решающими проблемы всей экономики в целом. В таких условиях исключительную важность (не сравнимую с прежними временами) приобрёл уровень ''правовой подготовки'' и проработки управленческих и {{comment|законодательных актов|прямо как сегодня..., не правда ли, Коля?}}. Разумеется, общий уровень квалификации российских бюрократов повышался от десятилетия к десятилетию [[Вверх по лестнице, ведущей вниз (Борис Йоффе)|<font color="#551111">на всех ступенях</font>]] иерархической лестницы, — в новые времена на службе всё больше ценились обладатели ''университетских дипломов'', было создано два привилегированных учебных заведения, дававших всестороннюю подготовку с расчётом на высокие должности в системе государственного управления ({{Википедия|Александровский_лицей|Александровский лицей}} и {{Википедия|Училище_Правоведения|Училище правоведения}}); в целом, было неплохо поставлено среднее и высшее военное образование... — Однако многократное умножение и усложнение задач, стоявших перед новой бюрократией, значительно опережало рост её возможностей, — включая образовательные. | ||

::Раз за разом, неповоротливый государственный аппарат оказывался в роли «догоняющего» проблемы..., и «отстающего» от них всё дальше и дальше. | ::Раз за разом, неповоротливый государственный аппарат оказывался в роли «догоняющего» проблемы..., и «отстающего» от них всё дальше и дальше. | ||

| − | — Вот почему, невзирая на несомненный прогресс (как в личном составе, так и в организации государственного аппарата),<ref group="комм.">Всё же, следовало бы отдать должное последовательным усилиям по развитию управленческого аппарата. Во времена {{Википедия|Николай_I|Николая I}} он работал всё же неизмеримо лучше, чем в {{Википедия|Екатерина_II|екатерининские}}, а при {{Википедия|Александр_III|Александре III}} — чем в те же николаевские.</ref> итоги его деятельности всё меньше удовлетворяли как ''самих'' управляющих, так и — управляемых. Отсюда неминуемо последовало обострение тех ''хронических проблем'', которые преследовали бюрократическую организацию российского государства на всём протяжении XIX века, став особенно болезненными — на его закате. | + | — Вот почему, невзирая на несомненный прогресс (как в личном составе, так и в организации государственного аппарата),<small><small><ref group="комм.">Всё же, следовало бы отдать должное последовательным усилиям по развитию управленческого аппарата. Во времена {{Википедия|Николай_I|Николая I}} он работал всё же неизмеримо лучше, чем в {{Википедия|Екатерина_II|екатерининские}}, а при {{Википедия|Александр_III|Александре III}} — чем в те же николаевские.</ref></small></small> итоги его деятельности всё меньше удовлетворяли как ''самих'' управляющих, так и — управляемых. Отсюда неминуемо последовало обострение тех ''хронических проблем'', которые преследовали бюрократическую организацию российского государства на всём протяжении XIX века, став особенно болезненными — на его закате. |

::Пожалуй, наиболее общая и универсальная из них, как уже было сказано выше, состояла в ''недостаточной эффективности'' власти в целом. Две же другие (проблема ''«безлюдья»'', точнее говоря, отсутствия «людей государственных» у вершин власти и пресловутая проблема ''«средостения»'', за которой, по существу, скрывалось политическое недоверие самой власти к своему же собственному аппарату) — требуют отдельного рассмотрения... | ::Пожалуй, наиболее общая и универсальная из них, как уже было сказано выше, состояла в ''недостаточной эффективности'' власти в целом. Две же другие (проблема ''«безлюдья»'', точнее говоря, отсутствия «людей государственных» у вершин власти и пресловутая проблема ''«средостения»'', за которой, по существу, скрывалось политическое недоверие самой власти к своему же собственному аппарату) — требуют отдельного рассмотрения... | ||

| − | <br | + | </div><br><br> |

| − | <br | + | <center><div style="width:96%;height:9px;background:#AA9988;-webkit-border-radius:3px; -moz-border-radius:3px; border-radius:3px;"></div> |

| − | + | <br clear="all"/> | |

| − | == <font | + | == <font style="font:normal 33px 'Georgia';color:#331103;">— '''Стена Пятая''' —</font> == |

</center> | </center> | ||

| − | <font style="float:right;text-align:right; | + | <font style="float:right;color:#775555;text-align:right;font:normal 14px 'Cambria';">''Опять вскрикнул в темноте и очнулся,<br>а перед глазами — снова стена''...<small><small><sub><ref name="Стен" /></sub></small></small></font> |

<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||

<br> | <br> | ||

| − | {| style="float:right;width:177px;background:# | + | {| style="float:right;width:177px;padding:5px;margin:1px 1px 10px 12px;background:#998877;border:1px solid #EE4411;-webkit-box-shadow:3px 4px 3px #882222;-moz-box-shadow:3px 4px 3px #882222;box-shadow:3px 4px 3px #882222;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;" |

| | | | ||

| − | {| style="width:166px;text-align:center;background:# | + | {| style="width:166px;text-align:center;color:#663311;font:normal 12px 'Georgia';background:#998877;" |

|- | |- | ||

| [[Файл:Konstantin Tshernenko mai1984.jpg|166px|link=Malum libitum|...Россия: средостение...]] | | [[Файл:Konstantin Tshernenko mai1984.jpg|166px|link=Malum libitum|...Россия: средостение...]] | ||

|- | |- | ||

| − | | | + | | {{Википедия|Черненко,_Леонид_Ильич|Константин IV}} ''<small>(Мосва, 1984)'' <small><ref><font color="green">''Иллюстрация''</font> — Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета {{Википедия|Черненко,_Константин_Устинович|Константин Черненко}}, 1 мая 1984 года на трибуне [[Мадам Ленин (Борис Йоффе)|мавзолея Ленина]], как и полагается (жить ему осталось меньше года).</ref></small></small> |

|} | |} | ||

|} | |} | ||

| − | + | <div style="margin:11px 16px;font:normal 14px 'Verdana';color:#553311;"> | |

| + | [[Processe|<font style="float:left;color:#552211;font-size:611%;font-family:'Verdana';text-shadow:#882222 0px 4px 5px;margin:7px 0;padding:8px 3px 16px 16px;">'''и'''</font>]] <br><big> внезапно</big>, словно бы широко раскрыв глаза, мы вынуждены задать себе едва ли не самый первый..., почти элементарный вопрос: в самом деле, ''возможно ли'' государственное управление <small>(будь оно бюрократическое или какое-то иное)</small> — ''без людей?''.. Несмотря на всю кажущуюся наивность этих слов, — именно они, как это ни удивительно, ''и стали'' едва ли не главным камнем преткновения — на пути постепенной деградации российской государственности <small>(чтобы не сказать ровно наоборот)</small>. | ||

| − | ::Так было не раз. И ''не два'' раза... — Но всякий раз, словно [[Некий концерт, ос.31 (Юр.Ханон)|повторяя некий]] заколдованный круг, одна и та же история возвращалась в свою исходную точку. И снова проходила прежним путём. | + | ::Так было не раз. И [[Дважды два почти пять (Альфонс Алле)|<font color="#551111">''не два'' раза</font>]]... — Но всякий раз, словно [[Некий концерт, ос.31 (Юр.Ханон)|<font color="#551111">повторяя некий</font>]] заколдованный круг, одна и та же история возвращалась в свою исходную точку. И снова проходила прежним путём. |

| − | — Уже {{comment|с первых лет XIX века|предыдущие времена мы здесь попросту выпускаем из рассмотрения}} в России начинает ощущаться острая нехватка людей, необходимых в деле решения задач государственного управления. Ещё в августе 1821 года император {{Википедия|Александр_I|Александр I}}, указывая {{Википедия|Сперанский,_Михаил_Михайлович|Михаилу Сперанскому}} на основные причины, <small>(пред)</small>определившие неудачу своей реформаторской деятельности, [[Also|прямо говорил]] ему <font style="font:normal 1.2em ' | + | — Уже {{comment|с первых лет XIX века|предыдущие времена мы здесь попросту выпускаем из рассмотрения}} в России начинает ощущаться острая нехватка людей, необходимых в деле решения задач государственного управления. Ещё в августе 1821 года император {{Википедия|Александр_I|Александр I}}, указывая {{Википедия|Сперанский,_Михаил_Михайлович|Михаилу Сперанскому}} на основные причины, <small>(пред)</small>определившие неудачу своей реформаторской деятельности, [[Also|<font color="#551111">прямо говорил</font>]] ему <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«...о недостатке способных и деловых людей не только у нас, но и везде»''</font>. |

| − | — В 1838 году процесс [[Три кандидатуры одного меня (Эрик Сати)|простого рассмотрения кандидатур]] для последующего назначения в {{Википедия|Государственный_совет_Российской_империи|Государственный совет}} вызвал разочарованный отклик в дневнике {{Википедия|Корф,_Модест_Андреевич|Модеста Корфа}} (тогда государственного секретаря): <font style="font:normal 1.2em ' | + | — В 1838 году процесс [[Три кандидатуры одного меня (Эрик Сати)|<font color="#551111">простого рассмотрения кандидатур</font>]] для последующего назначения в {{Википедия|Государственный_совет_Российской_империи|Государственный совет}} вызвал разочарованный отклик в дневнике {{Википедия|Корф,_Модест_Андреевич|Модеста Корфа}} (тогда государственного секретаря): <font style="font:normal 1.2em 'Cambria';color:#471E07;">''«При необходимой надобности подкрепить Совет ещё несколькими новыми членами... не нашли никого, кто мог бы настоящим образом годиться и быть полезен в этом звании. Бедность в людях ужасная и не только в таком высшем разряде, но и в должностях второстепенных»''</font>. |