Сократ (Эрик Сати) — различия между версиями

T'Haron (обсуждение | вклад) м (малюсенька поправочка (цалую Юрочку)) |

CanoniC (обсуждение | вклад) (полное окормление с оформлением (вроде, ошибки вычистил)) |

||

| Строка 7: | Строка 7: | ||

| Артефакты = [[Сократ, артефакты (Эрик Сати)|<font color="#551144">''арт'' & ''факты''</font>]] | | Артефакты = [[Сократ, артефакты (Эрик Сати)|<font color="#551144">''арт'' & ''факты''</font>]] | ||

| автор = ''автор : [[Ханон, Юрий|<font color="#551155">Юр.Ханон</font>]]''       <br>       ''и'' [[Erik-Alfred-Leslie|<font color="#551155">Эр.Сати</font>]]  <small>(вероятно)</small> | | автор = ''автор : [[Ханон, Юрий|<font color="#551155">Юр.Ханон</font>]]''       <br>       ''и'' [[Erik-Alfred-Leslie|<font color="#551155">Эр.Сати</font>]]  <small>(вероятно)</small> | ||

| − | | Предыдущая = [[Обои в кабинете префекта (Эрик Сати)|Обои в кабинете префекта]] | + | | Предыдущая = [[Обои в кабинете префекта (Эрик Сати)|<font color="#551144">Обои в кабинете префекта</font>]] |

| − | | Следующая = [[Прекрасная истеричка (Эрик Сати)|Прекрасная истеричка]] | + | | Следующая = [[Прекрасная истеричка (Эрик Сати)|<font color="#551144">Прекрасная истеричка</font>]] |

|}}<br> | |}}<br> | ||

| − | <big>{{ | + | <big>{{Эрик Сати}}</big> |

<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||

<center> | <center> | ||

| − | == <br><br> | + | == <br><br><font style="font:normal 49px 'Georgia';color:#551111;">''<span style="letter-spacing: 0.14em">Сократ</span>''<br>[[Image:Belle-L.png|link=Анна Тхарон|66px]] '''Сократа''' [[Image:Belle-R.png|link=Анна Тхарон|66px]]</font> == |

| − | <font face="Georgia" size=4 color="# | + | <font face="Georgia" size=4 color="#CC8844">''( или ещё одна предтеча )''</font></center> |

| − | <br> | + | <font style="float:right;color:#BB7744;text-align:right;font:normal 14px 'Georgia';">Сократ испил, Сократ сказал,   <br>Какой кошмар! Какой скандал!<small><small><ref name="Помётки-ф">''[[Savoyarov Mikhail|<font color="#551144">М.Н.Савояров</font>]]'', «Сокрыт» , апокритический ''отрывок'' <small>(19’17)</small>. «{{comment|Замётки и помётки|(заметки, подмётки или пометки)}}» [[Михаил Савояров (избранное)|<font color="#551144">к сборнику «Посиневшие философы»</font>]] (1903-1924 гг.) — «[[Внук Короля (Юр.Ханон)|<font color="#551144">Внук Короля</font>]]» ''(двух...томная сказ’ка в прозе)''. — Сана-Перебур: «[[Центр Средней Музыки|<font color="#551144">Центр Средней Музыки</font>]]», 2016 г.</ref>  </small></small><hr>( <small>''[[Михаил Савояров (Юр.Ханон. Лица)|<font color="#AA5533">Мх.Савояров</font>]]''</small> )</font> |

| + | <br clear="all"/> | ||

{| style="float:right;width:155px;padding:5px;margin:10px 0 10px 15px;background:#DD7722;border:1px solid #552211;-webkit-box-shadow:3px 4px 3px #664411;-moz-box-shadow:3px 4px 3px #664411;box-shadow:3px 4px 3px #664411;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;" | {| style="float:right;width:155px;padding:5px;margin:10px 0 10px 15px;background:#DD7722;border:1px solid #552211;-webkit-box-shadow:3px 4px 3px #664411;-moz-box-shadow:3px 4px 3px #664411;box-shadow:3px 4px 3px #664411;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;" | ||

| | | | ||

| Строка 22: | Строка 23: | ||

| [[Файл:Satie Erik SatiErik Paris-1921 La Belle.jpg|222px|link=La Belle Excentrique|...секрет сократа...]] | | [[Файл:Satie Erik SatiErik Paris-1921 La Belle.jpg|222px|link=La Belle Excentrique|...секрет сократа...]] | ||

|- | |- | ||

| − | | ''[[Эрик Сати (Лица)|<font color="#551144">Эрик Сати</font>]]'' <small> ( Париж, 1921 год ) <small><ref><font color=" | + | | ''[[Эрик Сати (Лица)|<font color="#551144">Эрик Сати</font>]]'' <small> ( Париж, 1921 год ) <small><ref><font color="№233223">''Иллюстрация''</font> — [[Эрик Сати (Лица)|<font color="#551144">Эрик Сати</font>]], Париж, студийная фотография ~ 1919-21 года, в период нескольких премьер «Сократа» и во время работы над ''балетом'' «[[Прекрасная истеричка (Эрик Сати)|<font color="#551144">Прекрасная Истеричка</font>]]».</ref></small></small> |

|} | |} | ||

|} | |} | ||

<div style="margin:5px 16px;font:normal 14px 'Verdana';color:#551111;"> | <div style="margin:5px 16px;font:normal 14px 'Verdana';color:#551111;"> | ||

| − | <font style="float:left;color:#551111;font-size:666%;font-family:'Georgia';text-shadow:#b93f03 1px 3px 6px;margin:5px 0 5px 0;padding: | + | [[Сократ (Натур-философия натур)|<font style="float:left;color:#551111;font-size:666%;font-family:'Georgia';text-shadow:#b93f03 1px 3px 6px;margin:5px 0 5px 0;padding:9px 1px 11px 11px;">'''С'''</font><br><font face="Georgia" size=4 color="#552211">'''окрáт''' ''(Socrate)'', — ... </font>]] ну что ж..., не так уж и плохо (для начала). В конце концов, приятно встретить здесь (да ещё и сразу же, в первой строчке!..) — это пре[[fonforisme|<font color="#551144">славное имя</font>]].<br> |

— И всё же..., пока ещё ничего не началось, — я был [[Also|<font color="#551144">вынужден (вы)...сказать</font>]], ''прежде всего'' ''[[Вот, что наделали песни твои! (Михаил Савояров)|<font color="#551144">во́т что́</font>]]''..., — ''вместо'' предупреждения. Или в ''его'' качестве. | — И всё же..., пока ещё ничего не началось, — я был [[Also|<font color="#551144">вынужден (вы)...сказать</font>]], ''прежде всего'' ''[[Вот, что наделали песни твои! (Михаил Савояров)|<font color="#551144">во́т что́</font>]]''..., — ''вместо'' предупреждения. Или в ''его'' качестве. | ||

| Строка 37: | Строка 38: | ||

«Драма»..., ''эта драма'', — всё-таки скажу я <small>(и на сей раз буду совершенно прав)</small>, — была сочинена в самые трудные для Франции годы войны, первой мировой, как её отчего-то {{comment|называют|хотя она очевидным образом не первая и не мировая, а также не первая мировая}} (1917-1918) по заказу ''так называемой'' [[Княгиня де Полиньяк (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">княгини де Полиньяк</font>]]. Значение того мысленного (умозрительного) прорыва, которого достиг Сати в своей небольшой партитуре, трудно переоценить, поскольку (в среде так называемых «[[Любители и любовники (Из музыки и обратно)|<font color="#551144">профессионалов</font>]]») оно осталось катастрофически замолчанным и вытесненным {{comment|на обочину|ad marginem}} истории музыки XX века, как и сам Автор. Попросту, Сати <small>(как и при жизни своей)</small> вместе со своими открытиями оказался перманентным маргиналом, чудаком, последовательно не признававшим клановую профессиональную среду и издевавшимся над «настоящими» композиторами. И они отвечали ему взаимностью, за редкими исключениями, символически или напрямую «выталкивая» из своих стройных рядов <small>(профсоюзов)</small>... |   «Драма»..., ''эта драма'', — всё-таки скажу я <small>(и на сей раз буду совершенно прав)</small>, — была сочинена в самые трудные для Франции годы войны, первой мировой, как её отчего-то {{comment|называют|хотя она очевидным образом не первая и не мировая, а также не первая мировая}} (1917-1918) по заказу ''так называемой'' [[Княгиня де Полиньяк (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">княгини де Полиньяк</font>]]. Значение того мысленного (умозрительного) прорыва, которого достиг Сати в своей небольшой партитуре, трудно переоценить, поскольку (в среде так называемых «[[Любители и любовники (Из музыки и обратно)|<font color="#551144">профессионалов</font>]]») оно осталось катастрофически замолчанным и вытесненным {{comment|на обочину|ad marginem}} истории музыки XX века, как и сам Автор. Попросту, Сати <small>(как и при жизни своей)</small> вместе со своими открытиями оказался перманентным маргиналом, чудаком, последовательно не признававшим клановую профессиональную среду и издевавшимся над «настоящими» композиторами. И они отвечали ему взаимностью, за редкими исключениями, символически или напрямую «выталкивая» из своих стройных рядов <small>(профсоюзов)</small>... | ||

| − |   И всё же, многие музыковеды и историки музыки, чуть более {{comment|подробно|чем это полагается по их убогому клановому статсу}} знакомые с творчеством Эрика Сати, не могут не заметить исключительного значения его ''очередного'' открытия.<small><small><ref group="комм.">Это открытие и в самом деле было «очередным», поскольку свою «карьеру» маргинала от музыки Сати начал ещё в 1888 году с открытия такого принципиального стиля в музыке как [[Импрессионизм до импрессионизма (Этика в эстетике)|импрессионизм]]. Позднее последовали <small>(не)</small>стройной шеренгой: {{Википедия|Конструктивизм_(искусство)|конструктивизм}}, [[Дадаизм до дадаизма (Этика в эстетике)|дадаизм]], [[Минимализм до минимализма (Этика в эстетике)|минимализм]], {{Википедия|Театр_абсурда|абсурдизм}}, [[Сюрреализм до сюрреализма (Этика в эстетике)|сюрреализм]], | + |   И всё же, многие музыковеды и историки музыки, чуть более {{comment|подробно|чем это полагается по их убогому клановому статсу}} знакомые с творчеством Эрика Сати, не могут не заметить исключительного значения его ''очередного'' открытия.<small><small><ref group="комм.">Это открытие и в самом деле было «очередным», поскольку свою «карьеру» маргинала от музыки Сати начал ещё в 1888 году с открытия такого принципиального стиля в музыке как [[Импрессионизм до импрессионизма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">импрессионизм</font>]]. Позднее последовали <small>(не)</small>стройной шеренгой: {{Википедия|Конструктивизм_(искусство)|конструктивизм}}, [[Дадаизм до дадаизма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">дадаизм</font>]], [[Минимализм до минимализма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">минимализм</font>]], {{Википедия|Театр_абсурда|абсурдизм}}, [[Сюрреализм до сюрреализма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">сюрреализм</font>]], [[Концептуализм до концептуализма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">концептуализм</font>]], {{Википедия|Примитивизм|примитивизм}}, {{Википедия|Футуризм|футуризм}}, [[Неоклассицизм до неоклассицизма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">неоклассицизм</font>]], {{Википедия|Неоромантизм|неоромантизм}} и так далее <small>(набор стилей и терминов {{comment|произволен|включая в себя не только музыкальные, но и обще’эстетические открытия}})</small>...</ref></small></small> Именно потому они называют симфоническую драму «Сократ» бес...прецедентным и единственным в своём роде произведением,<small><small><ref>''Templier P.-D''. Erik Satie. — Paris: Les éditions Rieder, 1932. 102 p., — p.83</ref></small></small> не имеющим аналогов,<small><small><ref>''Myers R.'' Erik Satie. — P.: Gallimard, 1959. 200 p., — стр. 71</ref></small></small> которое на добрый десяток лет опередило своё время <small><small><ref name="Филенко">''{{comment|Г.Т.Филенко|Галина Тихоновна, дорогая}}''. Французская музыка первой половины ХХ века. — Лениград: Музыка, 1983 г. — 232 стр.</ref>{{rp|75}}</small></small> и фактически открыло новый стиль в музыке XX века,<small><small><ref name="Correspondance">''[[Эрик Сати (Лица)|<font color="#551144">Erik Satie</font>]]'', Correspondance presque complete <small>(par [[Орнелла Вольта (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Ornella Volta</font>]], перевод: [[Юрий Ханон|<font color="#551144">Юр.Ханон</font>]])</small>. — Paris: Fayard/Imec,2000. — 1260 pag., tirage: {{comment|10 000|ISBN 2-213-60674-9}}</ref>{{rp|1047}}</small></small> позднее получивший название [[Неоклассицизм до неоклассицизма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">неоклассицизма в музыке</font>]].<small><small><ref name="Список">''[[Ханон, Юрий|<font color="#551144">Юрий Ханон</font>]]'': «Эрик Сати. Список сочинений почти полный». [[Erik Satie (liste-3)|<font color="#551144">Часть третья: (1914-1924 год)</font>]]</ref></small></small> |

| − |   И под конец..., вернее сказать, под конец начала — сухая справка <small>(шершавым языком афиши)</small>... Первое исполнение «симфонической драмы Сократ»..., пардон..., очень трудно сказать, когда состоялось первое исполнение. Потому, что оно было размазано по времени..., ровным слоем — почти на три года. А потому скажем так: первый раз «Сократ» прозвучал в марте, а затем — в июне 1918 года в «Театре старой голубятни», а также ''дома'' у княгини Полиньяк, певица [[Жанна Батори (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Жанна Батори</font>]] исполнила «Сократа» под неспешный клавирный аккомпанемент автора.<small><small><ref group="комм.">Сразу же уточню: в марте и июне 1918 года певица и владелица «Театра старой голубятни» [[Жанна Батори (Эрик Сати. Лица)|Жанна Батори]] исполнила «Сократа» — не полностью, а фрагментами. Впрочем, для понимания духа и стиля этого произведения вполне было достаточно и небольшого фрагмента, — настолько в едином духе и ключе оно выдержано от начала и до конца.</ref></small></small> (редакция для фортепиано в две руки).<small><small><ref name="Khanon"/>{{rp|389-390}}</small></small> Дальше последовали ещё несколько «премьер»: в концертных залах или в артистических салонах, с разными певицами (и разным их числом). — Оркестровая премьера, на которую имела исключительное право княгиня де Полиньяк, в конце концов, состоялась ещё позже — только в 1920 году. | + |   И под конец..., вернее сказать, под конец начала — сухая справка <small>(шершавым языком афиши)</small>... Первое исполнение «симфонической драмы Сократ»..., пардон..., очень трудно сказать, когда состоялось первое исполнение. Потому, что оно было размазано по времени..., ровным слоем — почти на три года. А потому скажем так: первый раз «Сократ» прозвучал в марте, а затем — в июне 1918 года в «Театре старой голубятни», а также ''дома'' у княгини Полиньяк, певица [[Жанна Батори (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Жанна Батори</font>]] исполнила «Сократа» под неспешный клавирный аккомпанемент автора.<small><small><ref group="комм.">Сразу же уточню: в марте и июне 1918 года певица и владелица «Театра старой голубятни» [[Жанна Батори (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Жанна Батори</font>]] исполнила «Сократа» — не полностью, а фрагментами. Впрочем, для понимания духа и стиля этого произведения вполне было достаточно и небольшого фрагмента, — настолько в едином духе и ключе оно выдержано от начала и до конца.</ref></small></small> (редакция для фортепиано в две руки).<small><small><ref name="Khanon"/>{{rp|389-390}}</small></small> Дальше последовали ещё несколько «премьер»: в концертных залах или в артистических салонах, с разными певицами (и разным их числом). — Оркестровая премьера, на которую имела исключительное право княгиня де Полиньяк, в конце концов, состоялась ещё позже — только в 1920 году. |

<br><br> | <br><br> | ||

<center> | <center> | ||

| Строка 47: | Строка 48: | ||

</center> | </center> | ||

<font style="float:left;color:#551111;font-size:555%;font-family:'Georgia';text-shadow:#b93f03 1px 3px 6px;margin:5px 0 5px 0;padding:11px 0px 33px 16px;">'''Д'''</font><br><br><big>ля начала,</big> предусмотрительно пользуясь нормативным стилем и таким же (суконным) языком, можно было бы сообщить примерно ''так:''<br> | <font style="float:left;color:#551111;font-size:555%;font-family:'Georgia';text-shadow:#b93f03 1px 3px 6px;margin:5px 0 5px 0;padding:11px 0px 33px 16px;">'''Д'''</font><br><br><big>ля начала,</big> предусмотрительно пользуясь нормативным стилем и таким же (суконным) языком, можно было бы сообщить примерно ''так:''<br> | ||

| − |   «Симфоническую драму» <small>''(хотя это была не симфоническая и не драма)''</small> в трёх частях «Сократ» <small>(по диалогам мсье Платона)</small> другой мсье ([[Эрик Сати|<font color="#551144">Эрик Сати</font>]]) написал в 1916-1918 годах по заказу княгини [[Княгиня де Полиньяк (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Эдмон де Полиньяк</font>]] ''(урождённой Винаретты Зингер)''.<small><small><ref group="комм.">Само собой, это (далеко) не простое совпадение. Чтобы не оказаться ещё дальше... — Винаретта Зингер не просто происходила из [[Родня (Пётр Шумахер)|большого семейства]] (клана) {{Википедия|Зингер|Зингеров}}, но и паче того: была родной дочерью {{Википедия|Зингер,_Айзек|Айзека Зингера}}, изобретателя новой реинкарнации швейной машинки ''имени себя'' и основателя одноимённой амэрэканской компании, о названии которой, впрочем, я умолчу.</ref></small></small> Однако..., оставим. И в этих словах смысла не больше, чем правды. — Потому что..., как бы это выразиться..., всё было совсем не так, конечно. И хотя я нисколько не берусь раскрыть ''«как это было на самом деле»'', — несколько шагов в обратном направлении — обещаю <small>(хотя и, в общем, неизвестно — ''кому)''</small>... | + |   «Симфоническую драму» <small>''(хотя это была не симфоническая и не драма)''</small> в трёх частях «Сократ» <small>(по диалогам мсье Платона)</small> другой мсье ([[Эрик Сати|<font color="#551144">Эрик Сати</font>]]) написал в 1916-1918 годах по заказу княгини [[Княгиня де Полиньяк (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Эдмон де Полиньяк</font>]] ''(урождённой Винаретты Зингер)''.<small><small><ref group="комм.">Само собой, это (далеко) не простое совпадение. Чтобы не оказаться ещё дальше... — Винаретта Зингер не просто происходила из [[Родня (Пётр Шумахер)|<font color="#551144">большого семейства</font>]] (клана) {{Википедия|Зингер|Зингеров}}, но и паче того: была родной дочерью {{Википедия|Зингер,_Айзек|Айзека Зингера}}, изобретателя новой реинкарнации швейной машинки ''имени себя'' и основателя одноимённой амэрэканской компании, о названии которой, впрочем, я благо..разумно умолчу.</ref></small></small> Однако..., оставим. И в этих словах смысла не больше, чем правды. — Потому что..., как бы это выразиться..., всё было совсем не так, конечно. И хотя я нисколько не берусь раскрыть ''«как это было на самом деле»'', — несколько шагов в обратном направлении — обещаю <small>(хотя и, в общем, неизвестно — ''кому)''</small>... |

Война..., — ах, ''чтó'' это за дивное, сладкое слово. Впрочем, не будем преувеличивать. Как показывают новешие исследования, хороших слов вообще много (у людей). Ещё есть: склока, драка, поножовщина, нападение... Агрессия, убийство... [[Дым до небес (Юр.Ханон)|<font color="#551144">Дым до небес</font>]] и — обратно... Но всё же война — безусловно ''прекраснее'' всех остальных. Возможно, вместе взятых... Кажется, ничто на свете не соответствует больше духу и букве того предмета, который называется... ''человечек'', мсье. — ''Homulus sapie''... Было, знаете ли, такое [[Дерево или животное (Георгий Гачев)|<font color="#551144">дивное животное</font>]]..., на поверхности [[Маленькая ночная музыка, ос.53 (Юр.Ханон)|<font color="#551144">одной маленькой</font>]] провинциальной..., потерянной затерянной (и, в итоге, совсем затерявшейся) планетки. Оно очень увлекалось этим словом..., — ну, этим..., сейчас не сразу вспомню: каким же! Короче говоря... Одним словом, «война». Очень хорошая штуковина. Особенно, если она — мировая... ''Ми-ро-вая''. И не важно, что всего лишь — «первая». Главным делом, чтобы не последняя. И — далеко не последняя. |   Война..., — ах, ''чтó'' это за дивное, сладкое слово. Впрочем, не будем преувеличивать. Как показывают новешие исследования, хороших слов вообще много (у людей). Ещё есть: склока, драка, поножовщина, нападение... Агрессия, убийство... [[Дым до небес (Юр.Ханон)|<font color="#551144">Дым до небес</font>]] и — обратно... Но всё же война — безусловно ''прекраснее'' всех остальных. Возможно, вместе взятых... Кажется, ничто на свете не соответствует больше духу и букве того предмета, который называется... ''человечек'', мсье. — ''Homulus sapie''... Было, знаете ли, такое [[Дерево или животное (Георгий Гачев)|<font color="#551144">дивное животное</font>]]..., на поверхности [[Маленькая ночная музыка, ос.53 (Юр.Ханон)|<font color="#551144">одной маленькой</font>]] провинциальной..., потерянной затерянной (и, в итоге, совсем затерявшейся) планетки. Оно очень увлекалось этим словом..., — ну, этим..., сейчас не сразу вспомню: каким же! Короче говоря... Одним словом, «война». Очень хорошая штуковина. Особенно, если она — мировая... ''Ми-ро-вая''. И не важно, что всего лишь — «первая». Главным делом, чтобы не последняя. И — далеко не последняя. | ||

:::А за этим ''у них'' дело не станет, само собой. | :::А за этим ''у них'' дело не станет, само собой. | ||

| − | <center><blockquote style="width:77%;text-align:justify;font:normal 16px 'Cambria';color:#773311;border:1px solid #552211;border-radius:10px; padding:15px;margin:10px;box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-webkit-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-moz-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;background:#EEAA66">  Для меня эта война — своего рода конец света, значительно более тупой и бессодержательный, чем если бы он был на самом деле. К счастью, мы не присутствуем лично на этой грандиозной, но тупой <big>'''&'''</big> бесчеловечной церемонии: хотелось бы надеяться, что последней из всех...<small><small><ref name="Khanon">''[[Эрик Сати]], [[Юрий Ханон]],'' «[[Воспоминания задним числом (Юр.Ханон)|Воспоминания задним числом]]». — | + | <center><blockquote style="width:77%;text-align:justify;font:normal 16px 'Cambria';color:#773311;border:1px solid #552211;border-radius:10px; padding:15px;margin:10px;box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-webkit-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-moz-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;background:#EEAA66">  Для меня эта война — своего рода конец света, значительно более тупой и бессодержательный, чем если бы он был на самом деле. К счастью, мы не присутствуем лично на этой грандиозной, но тупой <big>'''&'''</big> бесчеловечной церемонии: хотелось бы надеяться, что последней из всех...<small><small><ref name="Khanon">''[[Эрик Сати|<font color="#551144">Эрик Сати</font>]], [[Юрий Ханон (Борис Йоффе)|<font color="#551144">Юрий Ханон</font>]],'' «[[Воспоминания задним числом (Юр.Ханон)|<font color="#551144">Воспоминания задним числом</font>]]». — Сан-Перебург, [[Центр Средней Музыки|<font color="#551144">Центр Средней Музыки</font>]] & [[Лики России (Юр.Ханон. Лица)|<font color="#551144">Лики России</font>]], 2010 г. — 682 стр.</ref>{{rp|312}}</small></small><hr><font style="float:right;font:normal 14px 'Times New Roman';color:#443333;">— ''[[Эрик Сати (цитатник)|<font color="#551144">Эрик Сати</font>]], из письма [[Поль Дюка (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Полю Дюкá</font>]], 18 августа 1915''</font><br></blockquote></center> |

</div> | </div> | ||

{| style="float:right;width:299px;padding:5px;margin:10px 0 10px 15px;background:#DD7722;border:1px solid #552211;-webkit-box-shadow:3px 4px 3px #664411;-moz-box-shadow:3px 4px 3px #664411;box-shadow:3px 4px 3px #664411;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;" | {| style="float:right;width:299px;padding:5px;margin:10px 0 10px 15px;background:#DD7722;border:1px solid #552211;-webkit-box-shadow:3px 4px 3px #664411;-moz-box-shadow:3px 4px 3px #664411;box-shadow:3px 4px 3px #664411;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;" | ||

| Строка 60: | Строка 61: | ||

| [[Файл:Erik Satie & Valentina Gross 1916 (Paris, rue d'Anjou).jpg|288px|link=Любители и любовники (Из музыки и обратно)|...оголодавший Сати и вполне благополучная Валентина — на рю д’Анжу...]] | | [[Файл:Erik Satie & Valentina Gross 1916 (Paris, rue d'Anjou).jpg|288px|link=Любители и любовники (Из музыки и обратно)|...оголодавший Сати и вполне благополучная Валентина — на рю д’Анжу...]] | ||

|- | |- | ||

| − | | Исхудавший [[Эрик Сати (Лица)|<font color="#551144">Эрик Сати</font>]] и [[Валентина Гросс (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Валентина Гросс</font>]] <br><small>''( Париж, рю д’Анжу, 1916 год, война )'' <small><ref><font color=" | + | | Исхудавший [[Эрик Сати (Лица)|<font color="#551144">Эрик Сати</font>]] и [[Валентина Гросс (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Валентина Гросс</font>]] <br><small>''( Париж, рю д’Анжу, 1916 год, война )'' <small><ref><font color="#233223">''Иллюстрация''</font> — [[Эрик Сати (цитатник)|<font color="#551144">Erik Satie</font>]] & [[Валентина Гросс (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Valentina Gross (Hugo)</font>]]. Paris, rue d'Anjou, 1916 (скорее всего — весна). Photo: [[Жан Кокто (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Jean Cocteau</font>]].</ref></small></small> |

|} | |} | ||

|} | |} | ||

| Строка 82: | Строка 83: | ||

| [[Файл:Winnaretta Singer (~1907-10).jpg|199px|link=Caryathis|...то ли это сама княгиня, то ли её швейная машинка...]] | | [[Файл:Winnaretta Singer (~1907-10).jpg|199px|link=Caryathis|...то ли это сама княгиня, то ли её швейная машинка...]] | ||

|- | |- | ||

| − | | Швейная княгиня [[Княгиня де Полиньяк (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">де Полиньяк</font>]] <br><small>(фото: Париж, 1900-е) <small><ref><font color=" | + | | Швейная княгиня [[Княгиня де Полиньяк (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">де Полиньяк</font>]] <br><small>(фото: Париж, 1900-е) <small><ref><font color="#233223">''Иллюстрация''</font> — Winnaretta Singer, comtesse [[Княгиня де Полиньяк (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Edmon de Polignac</font>]]. — Photo: Paris, ~ 1905-1910.</ref></small></small> |

|} | |} | ||

|} | |} | ||

| Строка 88: | Строка 89: | ||

И здесь, пожалуй, (было бы) уместно сделать небольшое от<small>(ст)</small>упление <small>(совсем как бравые французы..., под Парижем)</small>.<br> |   И здесь, пожалуй, (было бы) уместно сделать небольшое от<small>(ст)</small>упление <small>(совсем как бравые французы..., под Парижем)</small>.<br> | ||

Эрик Сати ''{{comment|был представлен|(именно так, не познакомился, и не преставился! — а был представлен, — конечно, опечатка моя...)}}'' княгине де Полиньяк в конце августа 1916 года. Честь «первого представления», пальма первенства, а заодно и роль прекрасной сводни для будущего первого произведения в стиле [[Neoclassicisme|<font color="#551144">будущего неоклассицизма</font>]] принадлежала Жанне Батори, певице, — и (в то время) ''держательнице'' «Театра старой голубятни».<small><small><ref name="Correspondance"/>{{rp|665}}</small></small> Правда сказать, ею двигала в основном не любовь к <small>(возможному)</small> новаторству, а элементарное желание помочь Сати, который тогда и в самом деле бедствовал. Впрочем, повторяться не стану. — Или стану, но не сию минуту.<br> |   Эрик Сати ''{{comment|был представлен|(именно так, не познакомился, и не преставился! — а был представлен, — конечно, опечатка моя...)}}'' княгине де Полиньяк в конце августа 1916 года. Честь «первого представления», пальма первенства, а заодно и роль прекрасной сводни для будущего первого произведения в стиле [[Neoclassicisme|<font color="#551144">будущего неоклассицизма</font>]] принадлежала Жанне Батори, певице, — и (в то время) ''держательнице'' «Театра старой голубятни».<small><small><ref name="Correspondance"/>{{rp|665}}</small></small> Правда сказать, ею двигала в основном не любовь к <small>(возможному)</small> новаторству, а элементарное желание помочь Сати, который тогда и в самом деле бедствовал. Впрочем, повторяться не стану. — Или стану, но не сию минуту.<br> | ||

| − |   В те времена княгиня Эдмон де Полиньяк <small>(а ей исполнился уже 51 год)<small><ref group="комм.">Подумать только! — эта слегка скучающая ''княгиня швейных машинок'' была старше меня ровно на сто лет ''(и ещё полгода)''. Какой скромный срок! — однако, даже такую мелочь поневоле приходится учитывать... в своих планах.</ref></small></small> уже вступила в возраст ''малой'' «аристократической скуки»... Урождённая американка Винаретта Зингер <small>''(Winnaretta Singer)''</small>, дочь фабриканта знаменитых швейных машинок, она уже успела многое..., — к примеру, такую мелочь: потерять двух мужей. По какому-то странному стечению обстоятельств [[Tenture|<font color="#551144">оба они</font>]] были князьями, оба французами и оба умерли без особых затруднений. Первый из них звался князь Луи де Сей-Монбельяр ''(Louis de Scey-Montbéliard)'', а второй — князь Эдмон де Полиньяк ''(Edmond de Polignac)'' — имя которого она носила — до дня своей смерти (1943 год). Имея в своём распоряжении непритворный придворный оркестр из шестнадцати музыкантов, княгиня де Полиньяк нередко изволила развлекать себя салонными концертами и музыкальными представлениями. Таким путём & образом она доставляла себе скромное княжеское {{comment|удовольствие|повышая самооценку}}, заказывая ''модным'' композиторам своего времени сочинения, специально написанные для этого ансамбля. К примеру, в одной {{comment|связке|это был заказ для одного концерта}} с «Сократом» Сати оказался испанский мигрант Мануэль де Фалья со своей пьесой «Балаганчик мастера Педро» ''(Retablo de Maese Pedro)'' и {{comment|вездесущий|и везде-сующий}} [[Игорь Стравинский (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Игорь Стравинский</font>]] со своей [[Эксцентрика (Натур-философия натур)|<font color="#551144">эксцентричной</font>]] «{{comment|Байкой про Лису|точнее говоря, Байка про лису, петуха, кота да барана}}».<small><small><ref name="Correspondance"/>{{rp|1033}}</small></small> Все упомянутые <small>(выше)</small> сочинения княгиня заказала от своих щедрот — почти одновременно. Однако, понятное дело, меня интересует только одно <small>(из {{comment|них|самое скучное, несомненно}})</small>. Салон княгини, где Жанна Батори ''«представляла себе»'' (а также Винаретте де Полиньяк) очередного композитора музыки, Эрика Сати, — и где впоследствии должно было состояться первое исполнение «Сократа», — этот салон представлял собой особенно наглядное зрелище. Потолок этого храма светских искусств был густо расписан Жозе-Марией Сертом в любимых тонах хозяйки салона. Фрески «чёрные и золотые, в точности как ''виньетки'' на швейных машинках её отца», — по ядовитому и точному замечанию [[Жан Гюго (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Жана Гюго</font>]].<small><small><ref name="Correspondance"/>{{rp|1033}}</small></small> | + |   В те времена княгиня Эдмон де Полиньяк <small>(а ей исполнился уже 51 год)<small><ref group="комм.">Подумать только! — эта слегка скучающая ''княгиня швейных машинок'' была старше меня ровно на сто лет ''(и ещё полгода)''. Какой скромный срок! — однако, даже такую мелочь и поневоле приходится учитывать... в своих планах. Особенно, на будущее.</ref></small></small> уже вступила в возраст ''малой'' «аристократической скуки»... Урождённая американка Винаретта Зингер <small>''(Winnaretta Singer)''</small>, дочь фабриканта знаменитых швейных машинок, она уже успела многое..., — к примеру, такую мелочь: потерять двух мужей. По какому-то странному стечению обстоятельств [[Tenture|<font color="#551144">оба они</font>]] были князьями, оба французами и оба умерли без особых затруднений. Первый из них звался князь Луи де Сей-Монбельяр ''(Louis de Scey-Montbéliard)'', а второй — князь Эдмон де Полиньяк ''(Edmond de Polignac)'' — имя которого она носила — до дня своей смерти (1943 год). Имея в своём распоряжении непритворный придворный оркестр из шестнадцати музыкантов, княгиня де Полиньяк нередко изволила развлекать себя салонными концертами и музыкальными представлениями. Таким путём & образом она доставляла себе скромное княжеское {{comment|удовольствие|повышая самооценку}}, заказывая ''модным'' композиторам своего времени сочинения, специально написанные для этого ансамбля. К примеру, в одной {{comment|связке|это был заказ для одного концерта}} с «Сократом» Сати оказался испанский мигрант Мануэль де Фалья со своей пьесой «Балаганчик мастера Педро» ''(Retablo de Maese Pedro)'' и {{comment|вездесущий|и везде-сующий}} [[Игорь Стравинский (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Игорь Стравинский</font>]] со своей [[Эксцентрика (Натур-философия натур)|<font color="#551144">эксцентричной</font>]] «{{comment|Байкой про Лису|точнее говоря, Байка про лису, петуха, кота да барана}}».<small><small><ref name="Correspondance"/>{{rp|1033}}</small></small> Все упомянутые <small>(выше)</small> сочинения княгиня заказала от своих щедрот — почти одновременно. Однако, понятное дело, меня интересует только одно <small>(из {{comment|них|самое скучное, несомненно}})</small>. Салон княгини, где Жанна Батори ''«представляла себе»'' (а также Винаретте де Полиньяк) очередного композитора музыки, Эрика Сати, — и где впоследствии должно было состояться первое исполнение «Сократа», — этот салон представлял собой особенно наглядное зрелище. Потолок этого храма светских искусств был густо расписан Жозе-Марией Сертом в любимых тонах хозяйки салона. Фрески «чёрные и золотые, в точности как ''виньетки'' на швейных машинках её отца», — по ядовитому и точному замечанию [[Жан Гюго (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Жана Гюго</font>]].<small><small><ref name="Correspondance"/>{{rp|1033}}</small></small> |

Именно в это время Сати <small>(после двух лет ''почти мёртвого'' затишья и подавляющей нищеты)</small> уже был занят, чтобы не сказать: по горло. Плотно (и нервно), он работал над музыкой (поначалу, над эскизами) балета «[[Парад (Эрик Сати)|<font color="#551144">Парад</font>]]». Это была долгожданная возможность, и Сати, не будучи уверенным ни в чём, буквально со всей отдачей, — желчно и раздражённо, был вынужден активно участвовать в «придворных» интригах вокруг [[Сергей Дягилев (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Дягилева</font>]] и его труппы, чтобы балет всё-таки состоялся. В основном этим обстоятельством и объясняется двухлетняя затяжка в работе над «Сократом». — И ещё не единожды этот {{comment|странный «парад»|Странность этого «парада» заключалась также и в том, что он был показан однократно и вызвал грандиозный скандал, включая рукоприкладство и судебное преследование автора}} ''во время войны'' становился на пути «симфонической драмы». |   Именно в это время Сати <small>(после двух лет ''почти мёртвого'' затишья и подавляющей нищеты)</small> уже был занят, чтобы не сказать: по горло. Плотно (и нервно), он работал над музыкой (поначалу, над эскизами) балета «[[Парад (Эрик Сати)|<font color="#551144">Парад</font>]]». Это была долгожданная возможность, и Сати, не будучи уверенным ни в чём, буквально со всей отдачей, — желчно и раздражённо, был вынужден активно участвовать в «придворных» интригах вокруг [[Сергей Дягилев (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Дягилева</font>]] и его труппы, чтобы балет всё-таки состоялся. В основном этим обстоятельством и объясняется двухлетняя затяжка в работе над «Сократом». — И ещё не единожды этот {{comment|странный «парад»|Странность этого «парада» заключалась также и в том, что он был показан однократно и вызвал грандиозный скандал, включая рукоприкладство и судебное преследование автора}} ''во время войны'' становился на пути «симфонической драмы». | ||

| Строка 98: | Строка 99: | ||

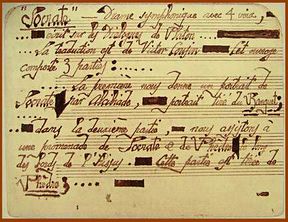

| [[Файл:Socrate (annotation Saties pour princesse de Polignac) 1916.jpg|288px|link=Socrate Satie (arte)|...рекламная бумажка для госпожи заказчицы...]] | | [[Файл:Socrate (annotation Saties pour princesse de Polignac) 1916.jpg|288px|link=Socrate Satie (arte)|...рекламная бумажка для госпожи заказчицы...]] | ||

|- | |- | ||

| − | | [[Эрик Сати|<font color="#551144">Эрик Сати</font>]], аннотация будущей драмы «Сократ» для [[Княгиня де Полиньяк (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">княгини Полиньяк</font>]] <small>''(осень 1916)'' <small><ref><font color=" | + | | [[Эрик Сати|<font color="#551144">Эрик Сати</font>]], аннотация будущей драмы «Сократ» для [[Княгиня де Полиньяк (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">княгини Полиньяк</font>]] <small>''(осень 1916)'' <small><ref><font color="#233223">''Иллюстрация''</font> — Аннотация (примерный {{comment|план|нечто вроде финансвого обоснования}}) [[Эрик Сати (цитатник)|<font color="#551144">Эрика Сати</font>]] к написанию симфонической драмы «Сократ», которую он сделал тушью на нотной бумаге для княгини [[Княгиня де Полиньяк (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Эдмон де Полиньяк</font>]] <small>(1916 год, осень)</small>.</ref></small></small> |

|} | |} | ||

|} | |} | ||

| Строка 104: | Строка 105: | ||

И ещё одну неточность можно было бы выделить во всей этой истории. ''Особенная изюминка'' (это я вам скажу точно, как «сам тоже, мягко говоря, ''копозитор»)'' заказа княгини Эдмон де Полиньяк <small>(Винаретты Зингер)</small> заключалась в том, что она ... не заказывала Эрику Сати никакой «симфонической драмы» — и тем более не рассчитывала ни на какого «Сократа». Её предложение было в самом деле — свободным и чистым..., можно сказать, даже ''выбритым'' от всякой конкретной шелухи, касавшейся или не касавшейся искусства. Проще говоря, это был ''свободный'' заказ, причём, свободный — в прямом и широком смысле слова. Выглядело это примерно так: мадам [[Княгиня де Полиньяк (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Винаретта Зингер де Полиньяк</font>]] назвала некую сумму (во {{comment|франках|не швейцарских, нет}}, вестимо), а также в двух словах напомнила «композитору музыки», ''каким'' составом «придворных музыкантов» располагает её маленький будуарно-кулуарный оркестр. Так и получилось, что в данном случае Сати (чуть не единственный раз в жизни) получил некое идеальное ''(типически сократическое)'' предложение, когда княгиня протянула ему — чистый лист и попросила написать некое произведение по собственному выбору и усмотрению, ограничивая автора — только в нескольких (практически, бытовых) деталях. И тогда, действуя словно бы по ''прямому контрасту отрицания'' (оппозиции к самому себе) свободный Сати решил, что после ''«жестокого парада»'' будет писать некую бесстрастную и предельно отстранённую «симфоническую драму»..., — вдобавок, по ветхим [[Protagoras|<font color="#551144">{{comment|текстам Платона|был на свете, знаете ли, такой псевдо’философ}}</font>]], бесконечно далёким от всякой «парадности». |   И ещё одну неточность можно было бы выделить во всей этой истории. ''Особенная изюминка'' (это я вам скажу точно, как «сам тоже, мягко говоря, ''копозитор»)'' заказа княгини Эдмон де Полиньяк <small>(Винаретты Зингер)</small> заключалась в том, что она ... не заказывала Эрику Сати никакой «симфонической драмы» — и тем более не рассчитывала ни на какого «Сократа». Её предложение было в самом деле — свободным и чистым..., можно сказать, даже ''выбритым'' от всякой конкретной шелухи, касавшейся или не касавшейся искусства. Проще говоря, это был ''свободный'' заказ, причём, свободный — в прямом и широком смысле слова. Выглядело это примерно так: мадам [[Княгиня де Полиньяк (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Винаретта Зингер де Полиньяк</font>]] назвала некую сумму (во {{comment|франках|не швейцарских, нет}}, вестимо), а также в двух словах напомнила «композитору музыки», ''каким'' составом «придворных музыкантов» располагает её маленький будуарно-кулуарный оркестр. Так и получилось, что в данном случае Сати (чуть не единственный раз в жизни) получил некое идеальное ''(типически сократическое)'' предложение, когда княгиня протянула ему — чистый лист и попросила написать некое произведение по собственному выбору и усмотрению, ограничивая автора — только в нескольких (практически, бытовых) деталях. И тогда, действуя словно бы по ''прямому контрасту отрицания'' (оппозиции к самому себе) свободный Сати решил, что после ''«жестокого парада»'' будет писать некую бесстрастную и предельно отстранённую «симфоническую драму»..., — вдобавок, по ветхим [[Protagoras|<font color="#551144">{{comment|текстам Платона|был на свете, знаете ли, такой псевдо’философ}}</font>]], бесконечно далёким от всякой «парадности». | ||

| − |   Жёсткая внутренняя идея, замысел и [[Конструкция в искусстве (Ник.Семёнов)|<font color="#551144">конструкция</font>]] будущего произведения сложилась у Сати ещё в ноябре 1916 — январе 1917, во время работы над скандальным и эпатажным балетом «[[Парад (Эрик Сати)|<font color="#551144">Парад</font>]]».<small><small><ref name="Khanon"/>{{rp|322-323}}</small></small> А собственно говоря, «Сократ» — это и была на львиную долю — именно (и только) идея. Дальнейшее воплощение в нотном материале, прежде всего, должно было «не испортить» принципиально новую концепцию и не затушевать ту яркую ''(или, напротив, тусклую)'' вспышку мысли, которая внезапно ''(или, напротив, постепенно)'' осенила Автора — как художественный образ ''(или, напротив, точная идея)''. Трудно представить себе [[Steinberg|<font color="#551144">более жестокий</font>]] контраст: между полным внешних эффектов и бьющим «Парадом» с одной стороны, и — строгим, суровым, почти аскетически бледным «Сократом».<small><small><ref name="Шнеерсон">{{книга|автор={{Википедия|Шнеерсон,_Григорий_Михайлович|Шнеерсон Г.М.}}|заглавие= | + |   Жёсткая внутренняя идея, замысел и [[Конструкция в искусстве (Ник.Семёнов)|<font color="#551144">конструкция</font>]] будущего произведения сложилась у Сати ещё в ноябре 1916 — январе 1917, во время работы над скандальным и эпатажным балетом «[[Парад (Эрик Сати)|<font color="#551144">Парад</font>]]».<small><small><ref name="Khanon"/>{{rp|322-323}}</small></small> А собственно говоря, «Сократ» — это и была на львиную долю — именно (и только) идея. Дальнейшее воплощение в нотном материале, прежде всего, должно было «не испортить» принципиально новую концепцию и не затушевать ту яркую ''(или, напротив, тусклую)'' вспышку мысли, которая внезапно ''(или, напротив, постепенно)'' осенила Автора — как художественный образ ''(или, напротив, точная идея)''. Трудно представить себе [[Steinberg|<font color="#551144">более жестокий</font>]] контраст: между полным внешних эффектов и бьющим «Парадом» с одной стороны, и — строгим, суровым, почти аскетически бледным «Сократом».<small><small><ref name="Шнеерсон">{{книга|автор={{Википедия|Шнеерсон,_Григорий_Михайлович|Шнеерсон Г.М.}}|заглавие=Французская музыка XX века|ссылка=|место=Мосва|издательство= Музыка |год=1964|страницы=192-193|}}</ref></small></small> — Между тем, чтобы не говорить лишних слов: именно таков и был замысел Сати. И здесь он виден невооружённым взглядом. Постоянно находясь в непримиримой, почти {{comment|пароксизмальной|по своему уровню судорожности}} оппозиции к самому себе и окружающему миру, каждым своим новым сочинением Сати пытался представить (или подставить) некую принципиально новую версию, которая — если не обманет, то хотя бы уведёт далеко в сторону — так называемых учеников, подражателей, публику или критику <small>(на самом деле — ''неважно кого'', поскольку [[хомистика|<font color="#551144">все эти категории</font>]] — чисто умозрительные)</small>. |

<center> | <center> | ||

<blockquote style="width:88%;text-align:justify;font:normal 16px 'Cambria';color:#773311;border:1px solid #552211;border-radius:10px; padding:15px;margin:10px;box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-webkit-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-moz-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;background:#EEAA66">  Прошу иметь в виду, раз и навсегда: не существует никакой школы Сати. Так называемый ''«Сатизм»'' попросту не смог бы существовать. Именно во мне он нашёл бы своего первейшего и непримиримого врага.<br>  <span style="padding-left:16px;">В искусстве не должно быть никакого поклонения и рабства. Каждым своим новым произведением я намеренно сбиваю с толку своих последователей: и по форме, и по сути. Это, пожалуй, единственное средство для артиста, если он желает избежать превращения в главу школы, так сказать, {{comment|классного надзирателя|«классный надзиратель» (пион, по-французски), в противовес «аматёру» (любителю) — едва ли не основное негативное понятие в системе ценностей Сати, когда он говорит о музыкантах — и особенно, о композиторах}}. </span>» <small><ref name="Khanon" />{{rp|449}}</small><hr><font style="float:right;font:normal 14px 'Times New Roman';color:#443333;">— ''Эрик Сати, из статьи «Нет казарме!» <small>(«Le Coq», Paris, iuni 1920)</small>''</font><br></blockquote> | <blockquote style="width:88%;text-align:justify;font:normal 16px 'Cambria';color:#773311;border:1px solid #552211;border-radius:10px; padding:15px;margin:10px;box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-webkit-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-moz-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;background:#EEAA66">  Прошу иметь в виду, раз и навсегда: не существует никакой школы Сати. Так называемый ''«Сатизм»'' попросту не смог бы существовать. Именно во мне он нашёл бы своего первейшего и непримиримого врага.<br>  <span style="padding-left:16px;">В искусстве не должно быть никакого поклонения и рабства. Каждым своим новым произведением я намеренно сбиваю с толку своих последователей: и по форме, и по сути. Это, пожалуй, единственное средство для артиста, если он желает избежать превращения в главу школы, так сказать, {{comment|классного надзирателя|«классный надзиратель» (пион, по-французски), в противовес «аматёру» (любителю) — едва ли не основное негативное понятие в системе ценностей Сати, когда он говорит о музыкантах — и особенно, о композиторах}}. </span>» <small><ref name="Khanon" />{{rp|449}}</small><hr><font style="float:right;font:normal 14px 'Times New Roman';color:#443333;">— ''Эрик Сати, из статьи «Нет казарме!» <small>(«Le Coq», Paris, iuni 1920)</small>''</font><br></blockquote> | ||

</center> | </center> | ||

| − |   — Так, из подавляющей органической склонности к оппозиции родился ещё один прорыв, в данном случае — [[Неоклассицизм до неоклассицизма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">неоклассицизм в музыке</font>]], спустя несколько лет подхваченный [[Артюр Онеггер (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Онеггером</font>]] и [[Игорь Стравинский (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Стравинским</font>]], чтобы удержаться от произнесения других фамилий, значительно более скабрезных...<small><small><ref name="Новая">''[[ | + |   — Так, из подавляющей органической склонности к оппозиции родился ещё один прорыв, в данном случае — [[Неоклассицизм до неоклассицизма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">неоклассицизм в музыке</font>]], спустя несколько лет подхваченный [[Артюр Онеггер (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Онеггером</font>]] и [[Игорь Стравинский (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Стравинским</font>]], чтобы удержаться от произнесения других фамилий, значительно более скабрезных...<small><small><ref name="Новая">''[[Анархист от музыки (Юр.Ханон)|<font color="#551144">Юр.Ханон</font>]]:'' «[[Эрик-Альфред-Лесли (Юр.Ханон)|<font color="#551144">Эрик-Альфред-Лесли, совершенно новая глава</font>]]» ''(во всех смыслах)''. — Сан-Перебур: «Ле журналь де Санкт-Петербург», № 4 — 1992 г., стр.7</ref></small></small> Причём, я заранее требую понимать мои слова как можно более неправильно. Разумеется, мою мысль нужно упрощать..., желательно, даже примитивизировать. И это (непременно) {{comment|приведёт|всех присутствующих}} к ''желаемому'' результату. |

:::Особенно, если он заранее известен... | :::Особенно, если он заранее известен... | ||

| Строка 117: | Строка 118: | ||

<blockquote style="width:77%;text-align:justify;font:normal 16px 'Cambria';color:#773311;border:1px solid #552211;border-radius:10px; padding:15px;margin:10px;box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-webkit-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-moz-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;background:#EEAA66">  Представьте, я занимаюсь ''«Жизнью Сократа»''. Очень боюсь промахнуться с этим произведением, которое я хотел бы сделать белым & чистым, как Античность. Мне от этого даже как-то не по себе '''&''' я временами совсем не знаю, куда себя деть.<br>  ...И всё же, какое это прекрасное дело: писать с такой совершенно особенной идеей, доселе невиданной и неслыханной... Всё впервые, всё внове..., — и опереться не на что, и подражать некому. И даже немного страшно делать... каждый шаг...<small><small><ref name="Khanon"/>{{rp|353}}</small></small><hr><font style="float:right;font:normal 14px 'Times New Roman';color:#443333;">''— Эрик Сати, из письма [[Валентина Гросс (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Валентине Гросс</font>]], 6 января 1917''</font><br></blockquote> | <blockquote style="width:77%;text-align:justify;font:normal 16px 'Cambria';color:#773311;border:1px solid #552211;border-radius:10px; padding:15px;margin:10px;box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-webkit-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-moz-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;background:#EEAA66">  Представьте, я занимаюсь ''«Жизнью Сократа»''. Очень боюсь промахнуться с этим произведением, которое я хотел бы сделать белым & чистым, как Античность. Мне от этого даже как-то не по себе '''&''' я временами совсем не знаю, куда себя деть.<br>  ...И всё же, какое это прекрасное дело: писать с такой совершенно особенной идеей, доселе невиданной и неслыханной... Всё впервые, всё внове..., — и опереться не на что, и подражать некому. И даже немного страшно делать... каждый шаг...<small><small><ref name="Khanon"/>{{rp|353}}</small></small><hr><font style="float:right;font:normal 14px 'Times New Roman';color:#443333;">''— Эрик Сати, из письма [[Валентина Гросс (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Валентине Гросс</font>]], 6 января 1917''</font><br></blockquote> | ||

</center> | </center> | ||

| − |   Но и кроме «беспрецедентной трудности» задачи, поставленной Сати перед самим собой (что, в данном случае, не может быть принято на веру безусловно..., и даже условно — так же не может)<small><small><ref group="комм.">Здесь, в этих [[Маленькая увертюра к танцу (Эрик Сати)|маленьких скобках]] (словно бы впроброс, походя и всуе) была затронута очень важная тема, для краткости назовём её «внутренней мотивацией» в оценке собственной работы. Однако ''раскрывать'' эти скобки не входит ни в задачи данной статьи, ни, тем более, в задачи авторов: меня и Эрика...</ref></small></small> были ещё кое-какие неприятности, мешавшие быстрому написанию «Сократа». И, если не считать препятствием самого́ автора, то — ни много, ни мало — ''весь этот неприятный год''..., — я хотел сказать, весь 1917 год превратился в сплошную цепочку помех работе над ''«доселе невиданным»'' произведением, «белым & чистым, как Античность». Для начала... самые разнообразные препятствия чинила работа над партитурой, переложениями и, наконец, суетливая суетная подготовка к премьере балета «[[Парад (Эрик Сати)|<font color="#551144">Парад</font>]]», состоявшейся 18 мая 1917 года на сцене театра Шатле. Чтобы не говорить длинно, этот день стал очередным грандиозным парижским скандалом, пожалуй, превзошедшим даже знаменитый скандал «Весны священной» <small>(четырьмя годами ранее — в театре елисейских полей)</small>. Кажется, [[Also|<font color="#551144">я сказал</font>]]: «превзошедшим»... — Чтобы не слушать лишних возражений, — прежде всего, по своему общему резонансу, не столько чисто-музыкальному, сколько политико-эстетическому... — Публика в зале неистовствовала, вопила и лезла на сцену. Музыки временами совсем не было слышно из-за воплей и свиста. Патриотически настроенные молодчики <small>(знакомая картина, не правда ли?)</small> едва не сорвали спектакль буйной потасовкой и криками «[[Deutscher|<font color="#551144">Грязные боши</font>]]»,<small><small><ref group="комм.">Совсем не трудно понять, почему в разгар войны худшим оскорблением (среди французов) стали эти самые {{Википедия|Бош_(национальное_прозвище)|боши}}. Хотя..., с точки зрения здравого смысла, называть Сати, Кокто и Пикассо [[Deutscher|«фрицами»]] — не слишком-то остроумная затея.</ref></small></small> Сати и [[Пабло Пикассо (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Пикассо</font>]] боши!»<small><small><ref>{{книга|автор=Ramsay Burt|заглавие=«Alien bodies: Representations of Modernity, 'Race' and Nation in Early Modern Dance»|место=|издательство=Taylor & Francis|год=2003|страниц=240 | + |   Но и кроме «беспрецедентной трудности» задачи, поставленной Сати перед самим собой (что, в данном случае, не может быть принято на веру безусловно..., и даже условно — так же не может)<small><small><ref group="комм.">Здесь, в этих [[Маленькая увертюра к танцу (Эрик Сати)|<font color="#551144">маленьких скобках</font>]] (словно бы впроброс, походя и всуе) была затронута очень важная тема, для краткости назовём её «внутренней мотивацией» в оценке собственной работы. Однако ''раскрывать'' эти скобки не входит ни в задачи данной статьи, ни, тем более, в задачи авторов: меня и Эрика...</ref></small></small> были ещё кое-какие неприятности, мешавшие быстрому написанию «Сократа». И, если не считать препятствием самого́ автора, то — ни много, ни мало — ''весь этот неприятный год''..., — я хотел сказать, весь 1917 год превратился в сплошную цепочку помех работе над ''«доселе невиданным»'' произведением, «белым & чистым, как Античность». Для начала... самые разнообразные препятствия чинила работа над партитурой, переложениями и, наконец, суетливая суетная подготовка к премьере балета «[[Парад (Эрик Сати)|<font color="#551144">Парад</font>]]», состоявшейся 18 мая 1917 года на сцене театра Шатле. Чтобы не говорить длинно, этот день стал очередным грандиозным парижским скандалом, пожалуй, превзошедшим даже знаменитый скандал «Весны священной» <small>(четырьмя годами ранее — в театре елисейских полей)</small>. Кажется, [[Also|<font color="#551144">я сказал</font>]]: «превзошедшим»... — Чтобы не слушать лишних возражений, — прежде всего, по своему общему резонансу, не столько чисто-музыкальному, сколько политико-эстетическому... — Публика в зале неистовствовала, вопила и лезла на сцену. Музыки временами совсем не было слышно из-за воплей и свиста. Патриотически настроенные молодчики <small>(знакомая картина, не правда ли?)</small> едва не сорвали спектакль буйной потасовкой и криками «[[Deutscher|<font color="#551144">Грязные боши</font>]]»,<small><small><ref group="комм.">Совсем не трудно понять, почему в разгар войны худшим оскорблением (среди французов) стали эти самые {{Википедия|Бош_(национальное_прозвище)|боши}}. Хотя..., с точки зрения здравого смысла, называть Сати, Кокто и Пикассо [[Deutscher|<font color="#551144">«фрицами»</font>]] — не слишком-то остроумная затея.</ref></small></small> Сати и [[Пабло Пикассо (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Пикассо</font>]] боши!»<small><small><ref>{{книга|автор=Ramsay Burt|заглавие=«Alien bodies: Representations of Modernity, 'Race' and Nation in Early Modern Dance»|место=|издательство=Taylor & Francis|год=2003|страниц=240}}</ref></small></small> Однако и тем дело не кончилось. — Затем, всю вторую половину 1917 года тянулся также скандальный судебный процесс «[[Жан Пуэг (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Сати-Пуэг</font>]]», завершившийся осуждением Эрика Сати на восемь дней тюрьмы и штраф в 800 франков за публичное оскорбление.<small><small><ref name="Khanon"/>{{rp|326}}</small></small> К концу 1917 года оба гонорара были истрачены, материальное положение композитора резко ухудшилось, и перед Сати (снова) замаячил знакомый призрак голода и нищеты.<small><small><ref name="Khanon"/>{{rp|371}}</small></small><br> |

| − |   Кроме того, чтобы не забывать самое приятное обстоятельство: война с Германией шла полным ходом, положение на фронтах ухудшалось и «боши» подбирались всё ближе к Парижу. К весне 1918 года немцы принялись регулярно обстреливать Париж из дальнобойных орудий,<small><small><ref name="Khanon"/>{{rp|326}}</small></small> вне зависимости от того, как они назывались: «большая Берта» или «Колоссаль».<small><small><ref group="комм.">В своё время этот вопрос стал краеугольным для исторических споров: и в самом деле, какая из двух пушек обстреливала Париж? «{{Википедия|Большая_Берта_(орудие)|большая Берта}}» или «{{Википедия|Парижская_пушка|Колоссаль}}»? — думаю, значимость этого вопроса трудно переоценить. Равно как и напротив.</ref></small></small> Раз в час, с чисто немецкой аккуратностью, рушились дома, на парижских улицах погибали люди, правительство спешно собрало чемоданы и переехало в Бордо, город снова опустился и опустел. Понятное дело, — ''вся эта'' не’симфоническая драма не слишком способствовала работе над «симфонической драмой», какой бы философской и безмятежно-спокойной она ни была. В конце концов, всё дело могло закончиться и самым благополучным способом: как для этого странного Сократа, так и для его не менее странного автора... Весной 1918 года (это было примерно 10 марта) прямо ''там'', посреди парижской улицы..., Эрик Сати оказался под обстрелом. Вокруг него..., как убитые. Несколько убитых <small>(по странному стечению обстоятельств, это всё оказались — люди)</small>, — впрочем, сам Сати по какому-то недосмотру Кормчего остался — цел.<small><small><ref name="Khanon"/>{{rp|386}}</small></small> И даже не ранен... <small>(исключая ранение в голову, разумеется)</small>. И тем не менее, несмотря на все зловредные помехи, аккуратно чинимые ''бошами'' и их (верными) врагами, патриотами Франции, — ''именно'' в эти сроки работа в целом была завершена (в фортепианной редакции). Уже в марте 1918 года состоялись первые показы (точнее говоря, прослушивания) «Сократа» в исполнении певицы и главной «виновницы» сократического торжества, [[Жанна Батори (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Жанны Батори</font>]] и — под аккомпанемент автора: сначала лично для сиятельной & сияющей заказчицы, княгини Зингер-Полиньяк, а затем, также <small>(с благосклонного дозволения княгини)</small> — и для ''прочей'' артистической и критической публики,<small><small><ref name="Khanon"/>{{rp|389-390}}</small></small> не исключая, между прочим, будущих «ведущих» композиторов неоклассического стиля. | + |   Кроме того, чтобы не забывать самое приятное обстоятельство: война с Германией шла полным ходом, положение на фронтах ухудшалось и «боши» подбирались всё ближе к Парижу. К весне 1918 года немцы принялись регулярно обстреливать Париж из дальнобойных орудий,<small><small><ref name="Khanon"/>{{rp|326}}</small></small> вне зависимости от того, как они назывались: «большая Берта» или «Колоссаль».<small><small><ref group="комм.">В своё время этот вопрос стал краеугольным для исторических {{comment|споров|тупоконечников с остроконечниками}}: и в самом деле, какая из двух пушек обстреливала Париж? «{{Википедия|Большая_Берта_(орудие)|большая Берта}}» или «{{Википедия|Парижская_пушка|Колоссаль}}»? — думаю, значимость этого вопроса трудно переоценить (особенно, сегодня). Равно как и напротив.</ref></small></small> Раз в час, с чисто немецкой аккуратностью, рушились дома, на парижских улицах погибали люди, правительство спешно собрало чемоданы и переехало в Бордо, город снова опустился и опустел. Понятное дело, — ''вся эта'' не’симфоническая драма не слишком способствовала работе над «симфонической драмой», какой бы философской и безмятежно-спокойной она ни была. В конце концов, всё дело могло закончиться и самым благополучным способом: как для этого странного Сократа, так и для его не менее странного автора... Весной 1918 года (это было примерно 10 марта) прямо ''там'', посреди парижской улицы..., Эрик Сати оказался под обстрелом. Вокруг него..., как убитые. Несколько убитых <small>(по странному стечению обстоятельств, это всё оказались — люди)</small>, — впрочем, сам Сати по какому-то недосмотру Кормчего остался — цел.<small><small><ref name="Khanon"/>{{rp|386}}</small></small> И даже не ранен... <small>(исключая ранение в голову, разумеется)</small>. И тем не менее, несмотря на все зловредные помехи, аккуратно чинимые ''бошами'' и их (верными) врагами, патриотами Франции, — ''именно'' в эти сроки работа в целом была завершена (в фортепианной редакции). Уже в марте 1918 года состоялись первые показы (точнее говоря, прослушивания) «Сократа» в исполнении певицы и главной «виновницы» сократического торжества, [[Жанна Батори (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Жанны Батори</font>]] и — под аккомпанемент автора: сначала лично для сиятельной & сияющей заказчицы, княгини Зингер-Полиньяк, а затем, также <small>(с благосклонного дозволения княгини)</small> — и для ''прочей'' артистической и критической публики,<small><small><ref name="Khanon"/>{{rp|389-390}}</small></small> не исключая, между прочим, будущих «ведущих» композиторов неоклассического стиля. |

Заканчивая этот несколько затянувшийся {{comment|раздел|на этот раз без уточнения персоны}}, дам краткую <small>(слегка длинную)</small> справку, сухую по тону и тональности.<br> |   Заканчивая этот несколько затянувшийся {{comment|раздел|на этот раз без уточнения персоны}}, дам краткую <small>(слегка длинную)</small> справку, сухую по тону и тональности.<br> | ||

| Строка 141: | Строка 142: | ||

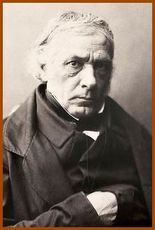

| [[Файл:Victor Cousin (Gustave Le Gray, 1850-s frgm).jpg|155px|link=Духовное и духовое (Из музыки и обратно)|...кому он Кузен, а кому, может быть — и шурин, как говорится...]] | | [[Файл:Victor Cousin (Gustave Le Gray, 1850-s frgm).jpg|155px|link=Духовное и духовое (Из музыки и обратно)|...кому он Кузен, а кому, может быть — и шурин, как говорится...]] | ||

|- | |- | ||

| − | | [[Родня (Пётр Шумахер)|<font color="#551144">Виктóр Кузéн</font>]] <small>( 1850-е ) <small><ref><font color=" | + | | [[Родня (Пётр Шумахер)|<font color="#551144">Виктóр Кузéн</font>]] <small>( 1850-е ) <small><ref><font color="#233223">''Иллюстрация''</font> — {{Википедия|Кузен,_Виктор|Victor Cousin}}; portrait by Gustave Le Gray, late 1850-s (fragment).</ref></small></small> |

|} | |} | ||

|} | |} | ||

| Строка 149: | Строка 150: | ||

Поначалу я уже обмолвился ''(вероятно, сам того не желая)'', что для своей (нео)классической драмы [[Эрик Сати|<font color="#551144">Эрик Сати</font>]] выбрал перевод — ''именно'' Виктóра Кузéна. Среди всех переводов [[Платон (Натур-философия натур)|<font color="#551144">мсье Платона</font>]] на французский язык, этот вариант — далеко не самый очевидный, который всеми французскими исследователями признаётся по-бухгалтерски корректным и точным, однако — при том — одновременно плоским, стилистически бесцветным и эмоционально вялым.<small><small><ref name="Филенко"/>{{rp|73}}</small></small> Зная кое-что о намерениях автора, навряд ли подобный выбор Сати можно считать случайным. И тем более трудно предполагать, что это произошло по какому-то ''недоумению''. Судя по всему, именно такой, вялый и бесцветный перевод Кузена вполне соответствовал концепции автора и поставленной цели: создать некий бесстрастный, предельно выровненный и — почти неподвижный ''(мраморный)'' образец музыкального произведения, соответствующий представлениям о некоей умозрительной «Белой Античности» <small>(статически-идеальной и идеально-статической)</small>. |   Поначалу я уже обмолвился ''(вероятно, сам того не желая)'', что для своей (нео)классической драмы [[Эрик Сати|<font color="#551144">Эрик Сати</font>]] выбрал перевод — ''именно'' Виктóра Кузéна. Среди всех переводов [[Платон (Натур-философия натур)|<font color="#551144">мсье Платона</font>]] на французский язык, этот вариант — далеко не самый очевидный, который всеми французскими исследователями признаётся по-бухгалтерски корректным и точным, однако — при том — одновременно плоским, стилистически бесцветным и эмоционально вялым.<small><small><ref name="Филенко"/>{{rp|73}}</small></small> Зная кое-что о намерениях автора, навряд ли подобный выбор Сати можно считать случайным. И тем более трудно предполагать, что это произошло по какому-то ''недоумению''. Судя по всему, именно такой, вялый и бесцветный перевод Кузена вполне соответствовал концепции автора и поставленной цели: создать некий бесстрастный, предельно выровненный и — почти неподвижный ''(мраморный)'' образец музыкального произведения, соответствующий представлениям о некоей умозрительной «Белой Античности» <small>(статически-идеальной и идеально-статической)</small>. | ||

<center> | <center> | ||

| − | <blockquote style="width:77%;text-align:justify;font:normal 16px 'Cambria';color:#773311;border:1px solid #552211;border-radius:10px; padding:15px;margin:10px;box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-webkit-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-moz-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;background:#EEAA66">  ...Сочиняя «Сократа», я имел намерение написать произведение простое, без малейшего намёка на борьбу; потому что я никто иной, как смиренный {{comment|обожатель|безобразная неправда (ради красного словца)}} Сократа <big>&</big> Платона – двух господ, как мне кажется, вполне симпатичных...<small><small><ref name=" | + | <blockquote style="width:77%;text-align:justify;font:normal 16px 'Cambria';color:#773311;border:1px solid #552211;border-radius:10px; padding:15px;margin:10px;box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-webkit-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;-moz-box-shadow:0px 3px 4px #b67744;background:#EEAA66">  ...Сочиняя «Сократа», я имел намерение написать произведение простое, без малейшего намёка на борьбу; потому что я никто иной, как смиренный {{comment|обожатель|безобразная неправда (ради красного словца)}} Сократа <big>&</big> Платона – двух господ, как мне кажется, вполне симпатичных...<small><small><ref name="Задним">''[[Эрик Сати (Лица)|<font color="#551144">Эрик Сати</font>]], [[Ханон, Юрий|<font color="#551144">Юрий Ханон</font>]],'' «[[Воспоминания задним числом (Юр.Ханон)|<font color="#551144">Воспоминания задним числом</font>]]». — Сан-Перебург, [[Центр Средней Музыки|<font color="#551144">Центр Средней Музыки</font>]] & [[Лики России (Юр.Ханон. Лица)|<font color="#551144">Лики России</font>]], 2010 г. — 682 стр.</ref>{{rp|443}}</small></small><hr> |

<font style="float:right;font:normal 14px 'Times New Roman';color:#443333;">— ''Эрик Сати, из письма [[Поль Коллар (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Полю Коллару</font>]], <small>16 мая 1920</small>''</font><br></blockquote> | <font style="float:right;font:normal 14px 'Times New Roman';color:#443333;">— ''Эрик Сати, из письма [[Поль Коллар (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Полю Коллару</font>]], <small>16 мая 1920</small>''</font><br></blockquote> | ||

</center> | </center> | ||

| Строка 159: | Строка 160: | ||

::— Вторая часть «На берегах Илизуса» представляет собой диалог между Сократом и его учеником Федром во время неспешной спокойной прогулки по берегу реки в знойный день. Они ищут тень и прохладу, рассуждая, между тем, где может находиться место, на котором, согласно древней легенде, ветреный Борей похитил юную Орифию, отошедшую в сторону от подруг. Сократ высказывает здравомысленное предположение, что на самом деле всё было гораздо проще. И Орифия, возможно, по чистой неосторожности оступилась, или упала со скалы от сильного порыва ветра и — утонула, а люди, не обнаружив её тела, придумали легенду — ведь людям вообще свойственно видеть сверхъестественное там, где есть неизвестность или загадка. Затем Сократ и Федр ложатся на траву в тени старого могучего платана и засыпают посреди тишины природы. | ::— Вторая часть «На берегах Илизуса» представляет собой диалог между Сократом и его учеником Федром во время неспешной спокойной прогулки по берегу реки в знойный день. Они ищут тень и прохладу, рассуждая, между тем, где может находиться место, на котором, согласно древней легенде, ветреный Борей похитил юную Орифию, отошедшую в сторону от подруг. Сократ высказывает здравомысленное предположение, что на самом деле всё было гораздо проще. И Орифия, возможно, по чистой неосторожности оступилась, или упала со скалы от сильного порыва ветра и — утонула, а люди, не обнаружив её тела, придумали легенду — ведь людям вообще свойственно видеть сверхъестественное там, где есть неизвестность или загадка. Затем Сократ и Федр ложатся на траву в тени старого могучего платана и засыпают посреди тишины природы. | ||

| − | ::— В третьей (и главной) части ''драмы'' «Смерть Сократа» один из учеников, {{comment|Федон|из Элиды}} так же размеренно и неторопливо повествует о последних часах и минутах жизни Сократа. Обвинённый идейными противниками (и завистниками) в богохульстве и неверии, Сократ был приговорён Ареопагом к [[Смерть или зло (Из музыки и обратно)|<font color="#551144">смертной казни</font>]]. Он был заключён в тюрьму, где должен был добровольно [[Ядовитые растения (Натур-философия натур. Плантариум)|<font color="#551144">принять яд</font>]].<small><small><ref group="комм.">Без лишних подробностей, исторически | + | ::— В третьей (и главной) части ''драмы'' «Смерть Сократа» один из учеников, {{comment|Федон|из Элиды}} так же размеренно и неторопливо повествует о последних часах и минутах жизни Сократа. Обвинённый идейными противниками (и завистниками) в богохульстве и неверии, Сократ был приговорён Ареопагом к [[Смерть или зло (Из музыки и обратно)|<font color="#551144">смертной казни</font>]]. Он был заключён в тюрьму, где должен был добровольно [[Ядовитые растения (Натур-философия натур. Плантариум)|<font color="#551144">принять яд</font>]].<small><small><ref group="комм.">Без лишних подробностей, исторически принято считать, что Сократ покончил с собой, выпив сок ''[[Цикута (Натур-философия натур. Плантариум)|<font color="#551144">цикуты</font>]]''. Однако несколько современных версий «расследования» (на основании сохранившихся свидетельств учеников и друзей, достаточно подробно описывающих процесс умирания) приходят к выводу, что [[Сократ (Натур-философия натур)|<font color="#551144">Сократ</font>]] отравил себя другим [[Яд (Натур-философия натур)|<font color="#551144">ядом</font>]] (хотя и родственного [[Растение (Натур-философия натур. Плантариум)|<font color="#551144">растения</font>]]), это был настой [[Болиголов (Натур-философия натур. Плантариум)|<font color="#551144">болиголова</font>]]. Некоторые источники утверждают, что болиголов пятнистый и носил в Афинах название цикуты, выполняя функцию «государственного яда», и только в Средние века это название перешло к другому, хотя и похожему растению, [[Цикута (Натур-философия натур. Плантариум)|<font color="#551144">современной цикуте</font>]].</ref></small></small> Федон и другие верные ученики навещали философа в его недолгом тюремном заключении, и присутствовали при смерти своего мудрого и непреклонного учителя.<small><small><ref name="Филенко"/>{{rp|73-74}}</small></small> Смерть Сократа [[Автоматические Описания (Эрик Сати)|<font color="#551144">описана так же</font>]] подробно, неторопливо и спокойно, как и все пред’ыдущие события из его жизни. |

</div> | </div> | ||

{| style="float:right;width:188px;padding:5px;margin:10px 0 10px 15px;background:#DD7722;border:1px solid #552211;-webkit-box-shadow:3px 4px 3px #664411;-moz-box-shadow:3px 4px 3px #664411;box-shadow:3px 4px 3px #664411;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;" | {| style="float:right;width:188px;padding:5px;margin:10px 0 10px 15px;background:#DD7722;border:1px solid #552211;-webkit-box-shadow:3px 4px 3px #664411;-moz-box-shadow:3px 4px 3px #664411;box-shadow:3px 4px 3px #664411;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;" | ||

| Строка 167: | Строка 168: | ||

| [[Файл:Socrate, vu de trois quarts a droite (Nicolas Lagneau) 1640-s.jpg|177px|link=Protagoras (arte)|...а наш Сократ ничуть не хуже Вашего, мадам...]] | | [[Файл:Socrate, vu de trois quarts a droite (Nicolas Lagneau) 1640-s.jpg|177px|link=Protagoras (arte)|...а наш Сократ ничуть не хуже Вашего, мадам...]] | ||

|- | |- | ||

| − | | Николя́ {{comment|Ланю́|или Ланьó}} <br>«Сократ» <small>''(1600-е)'' <small><ref><font color=" | + | | Николя́ {{comment|Ланю́|или Ланьó}} <br>«Сократ» <small>''(1600-е)'' <small><ref><font color="#233223">''Иллюстрация''</font> — Николай Ланьо́ ''(Ланю́)'' «[[Socrate|<font color="#551144">Сократ</font>]]» (полупрофиль). — Бумага, карандаш, пастель. — Париж, ~ 1600-1650 г. ''Nicolas Lagneau'', «Socrate, vu de trois quarts à droite».</ref></small></small> |

|} | |} | ||

|} | |} | ||

<div style="margin:5px 16px;font:normal 14px 'Verdana';color:#551111;"> | <div style="margin:5px 16px;font:normal 14px 'Verdana';color:#551111;"> | ||

| − |   Как уже не раз было сказано ''(хотя и вскользь)'', ещё одного (по всей видимости, дополнительного) ''эффекта отстранения'' Сати добивается при помощи полного отсутствия какой бы то ни было персонализации внутри «симфонической драмы». Как прямо следует из краткого содержания, в «действии» участвуют ''только'' лица мужского пола: сам Сократ и его ученики <small>(как в тексте, так и в музыке нет даже малейшего намёка на Ксантиппу, говоря к примеру)</small>. В полную противоположность этому обстоятельству, симфоническая драма Эрика Сати написана для четырёх голосов, ''все'' из которых — исключительно женские <small>(pour quatre soprano)</small>; два высоких (колоратурных), и два меццо-сопрано,<small><small><ref name=" | + |   Как уже не раз было сказано ''(хотя и вскользь)'', ещё одного (по всей видимости, дополнительного) ''эффекта отстранения'' Сати добивается при помощи полного отсутствия какой бы то ни было персонализации внутри «симфонической драмы». Как прямо следует из краткого содержания, в «действии» участвуют ''только'' лица мужского пола: сам Сократ и его ученики <small>(как в тексте, так и в музыке нет даже малейшего намёка на Ксантиппу, говоря к примеру)</small>. В полную противоположность этому обстоятельству, симфоническая драма Эрика Сати написана для четырёх голосов, ''все'' из которых — исключительно женские <small>(pour quatre soprano)</small>; два высоких (колоратурных), и два меццо-сопрано,<small><small><ref name="Задним"/>{{rp|402}}</small></small> вступления и паузы которых чередуются практически в произвольном порядке, без малейшего следования за лицами, репликами или сюжетом текста «Евангелия по Сократу». Таким образом, даже при всём желании слушатель не может выстроить какого-либо <small>(пускай, даже условного)</small> соответствия между конкретной певицей — и её предполагаемой ролью в числе персонажей симфонической драмы. |

| − |   И это была далеко не просто блажь..., или каприз «композитора музыки», — но принципиальная концепция или идеологическая [[Этика в Эстетике|<font color="#551144">схема</font>]]... На протяжении оставшихся <small>(а их осталось всего лишь пять)</small> лет своей жизни Эрик Сати оставался необычайно внимателен и даже придирчив к этому, сугубо исполнительскому вопросу <small>(что для него было в принципе не слишком характерно)</small>. И на словах, и на деле он придавал подчёркнуто большое значение выбору солистов, а также — и ''характеру исполнения'' драмы «Сократ». С большим вниманием (и даже упорством) он подбирал голоса для исполнения и очень радовался, когда удавалось договориться с подходящей на эту роль певицей. Репетируя с солистками, Сати настойчиво советовал скрупулёзно ''«избегать какого-либо выражения или напряжения»'' в голосе, интонировать ровно и никогда <small>(повторяя это многократно и особо!)</small> не придавать значения эмоциональным деталям.<small><small><ref name="Correspondance"/>{{rp|1017}}</small></small> Кроме того, с [[Раздражения (Эрик Сати)|<font color="#551144">крайним раздражением</font>]], а временами даже в резкой форме, он отвергал любые попытки исполнить «Сократа» — мужским голосом (или голосами).<small><small><ref name=" | + |   И это была далеко не просто блажь..., или каприз «композитора музыки», — но принципиальная концепция или идеологическая [[Этика в Эстетике|<font color="#551144">схема</font>]]... На протяжении оставшихся <small>(а их осталось всего лишь пять)</small> лет своей жизни Эрик Сати оставался необычайно внимателен и даже придирчив к этому, сугубо исполнительскому вопросу <small>(что для него было в принципе не слишком характерно)</small>. И на словах, и на деле он придавал подчёркнуто большое значение выбору солистов, а также — и ''характеру исполнения'' драмы «Сократ». С большим вниманием (и даже упорством) он подбирал голоса для исполнения и очень радовался, когда удавалось договориться с подходящей на эту роль певицей. Репетируя с солистками, Сати настойчиво советовал скрупулёзно ''«избегать какого-либо выражения или напряжения»'' в голосе, интонировать ровно и никогда <small>(повторяя это многократно и особо!)</small> не придавать значения эмоциональным деталям.<small><small><ref name="Correspondance"/>{{rp|1017}}</small></small> Кроме того, с [[Раздражения (Эрик Сати)|<font color="#551144">крайним раздражением</font>]], а временами даже в резкой форме, он отвергал любые попытки исполнить «Сократа» — мужским голосом (или голосами).<small><small><ref name="Задним"/>{{rp|405}}</small></small> Особенно резкой отповеди удостоился в этой связи его давний приятель, баритон [[Пьер Бертен (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Пьер Бертен</font>]], — который был недопустимо настойчив (и, как всегда, показательно глуп) в своём желании ''собственноручно'' исполнить «Сократа». |

<br><br> | <br><br> | ||

<center> | <center> | ||

| Строка 180: | Строка 181: | ||

== <font face="Georgia" size=6 color="#441111">Совет «Сократа» </font>== | == <font face="Georgia" size=6 color="#441111">Совет «Сократа» </font>== | ||

</center> | </center> | ||

| − | <font style="float:left;color:#551111;font-size:555%;font-family:'Georgia';text-shadow:#b93f03 1px 3px 6px;margin:5px 0 5px 0;padding:17px 2px 33px 16px;">'''К'''</font><br><br><big>ак я уже</big> изволил говорить немного ''Выше'', симфоническая драма «Сократ» вошла в музыкальную жизнь Парижа и Франции ''так же'' неспешно и постепенно, как и её особенный, ни на что не похожий музыкальный язык — и такая же [[Этика в Эстетике|<font color="#551144">эстетика</font>]]. В течение 1918-1919 года едва ли не десяток раз свеженаписанная симфоническая драма исполнялась в разных частных концертах и салонах, всякий раз под рояль <small>(под аккомпанемент автора)</small>, — причём, число и имена певиц постоянно менялись.<small><small><ref name=" | + | <font style="float:left;color:#551111;font-size:555%;font-family:'Georgia';text-shadow:#b93f03 1px 3px 6px;margin:5px 0 5px 0;padding:17px 2px 33px 16px;">'''К'''</font><br><br><big>ак я уже</big> изволил говорить немного ''Выше'', симфоническая драма «Сократ» вошла в музыкальную жизнь Парижа и Франции ''так же'' неспешно и постепенно, как и её особенный, ни на что не похожий музыкальный язык — и такая же [[Этика в Эстетике|<font color="#551144">эстетика</font>]]. В течение 1918-1919 года едва ли не десяток раз свеженаписанная симфоническая драма исполнялась в разных частных концертах и салонах, всякий раз под рояль <small>(под аккомпанемент автора)</small>, — причём, число и имена певиц постоянно менялись.<small><small><ref name="Задним"/>{{rp|410}}</small></small> Сати вслушивался, пробовал, искал...<br> |

| − |   По одному из условий контракта исключительные права на публичное исполнение первые пять лет принадлежали княгине де Полиньяк, однако Сати всякий раз испрашивал её согласия, — и она никогда не препятствовала «сепаратным» концертным показам «Сократа».<small><small><ref name=" | + |   По одному из условий контракта исключительные права на публичное исполнение первые пять лет принадлежали княгине де Полиньяк, однако Сати всякий раз испрашивал её согласия, — и она никогда не препятствовала «сепаратным» концертным показам «Сократа».<small><small><ref name="Задним"/>{{rp|418}}</small></small> Полная премьера симфонической драмы «Сократ» состоялась 7 июня 1920 года на авторском концерте Эрика Сати, организованном антрепризой [[Граф де Бомон (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">графа де Бомона</font>]]. Годом раньше «Сократ» был исполнен в швейном салоне княгини де Полиньяк, в одном из концертов своего личного «придворного» оркестра (ансамбля). Причём солировали — две приглашённые певицы. Одновременно в том же концерте прозвучала «Байка про лису...» [[Игорь Стравинский (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Игоря {{comment|Ивановича|чтобы не сказать «Петровича»}} Стравинского</font>]] и [[Tautos|<font color="#551144">сугубо треугольная</font>]] сюита из «Треуголки» того же Мануэля де Фальи, если я ничего не перепутал.<small><small><ref name="Задним"/>{{rp|403}}</small></small> |