Некогда скрести Скрябина (Скрябин. Лица)

( или « просмотрите эту пакость, Анатолий » ) Катись всё к лешему! Пускай!

В ’ ведение Р Итак, не будем забывать: это письмо... (вернее сказать, записку), что немаловажно, маститый педагог, считавший себя (и считавшийся) едва ли не родоначальником и главой профессиональной русской копозиторской школы, набросал наспех весной 1897 года — на титульном листе партитуры некоего концерта для фортепиано с оркестром, который попал ему в руки «по долгу службы» (делам издательским), а также по личной просьбе Митрофана Беляева, известного лесопромышленника, мецената и музыкального издателя (к тому же, близкого приятеля, почти друга). Звучит очень длинно и сложно. Но на самом деле, здесь всё было запросто, на короткой ноге. Было так: Митрофан Беляев попросил своего маститого друга (между прочим, главу редакционного совета издательства) проглядеть и проверить первую партитуру молодого автора (из Москвы), сочинения которого высоко ценил. К слову сказать, молодой человек этот (только недавно) закончил консерваторию по классу фортепиано с малой золотой медалью. А «малой» эта медаль была потому, что этого студента из класса композиции тремя годами раньше выгнал вон другой педагог, видимо, очень строгий и придирчивый. Конечно, он был далеко..., прошу прощения, — далеко не такой маститый и крупный как тот, первый, но тоже, в общем, — ничего себе, педагог. Аренский его была фамилия. А звали — Антонием Степанычем, что (согласитесь) тоже неплохо. [3]

Само собой, молодой копозитор этот, выгнанный вон из класса этого московского Антония, остался без соответствующего случаю высшего образования. И как следствие своей неучёности, был не слишком-то опытен в партитурах, хотя его фортепианные миниатюры очень ценил Митрофан Петрович Беляев. — И вот, ценою неимоверных усилий, корпений и страданий, наконец, молодому копоситору удалось сочинить и записать на бумаге своё первое (самое первое!) произведение для оркестра. Сообразно случаю, оно называлось Первым фортепианным концертом. Впрочем, за отсутствием «второго» — первый можно было и вовсе выпустить. Тем более, что затем (до конца жизни, видимо, памятуя первый неудачный опыт) этот молодой человек больше не написал ни одного фортепианного концерта. Короче говоря, с невероятными мучениями и таким же трудом — первый блин был испечён. Ужасная (громадная) партитура, с таким же (громадным) трудом переписанная начисто-набело рассеянным автором (при посильном участии его невесты), не без трудностей доехала из Москвы до Петербурга, прямо во владетельные руки Митрофана Беляева. Тот же, в свою очередь, как и полагалось по уставу его лейпцигского издательства, представил её пред очи главного эксперта..., прошу прощения, нашего, бесспорно, са́мого маститого мастита и са́мого корифейного корифея русской музыки, профессорейшего профессора консерватории и главнейшего главы копоситорской школы... Впрочем, нет. Прошу прощения, всё это я (кажется) уже раз говорил, и не однажды. Да... Причём, означенный Митрофан, получив партитуру, не просто её «представил пред очи» столоначальнику, но и попросил оного корифея доброжелательно проглядеть, поправить (где нужно) ошибки и дать (если потребуется) ценные советы начинающему автору.

...Просмотрите эту пакость; я просмотрел. Многого не понимаю, и вообще – это свыше моих сил. Я не в состоянии возиться с этим слабоумным гением. Пусть лучше автор издаст этот Концерт в 2 фортепиано, а потом кто-нибудь ему наоркеструет за деньги. Балакирев может себе позволить быть золотарём Золотарёва, а у меня есть дела и почище. Некогда скрести Скрябина... [4] И пожалуй, последнее, что мне ещё остаётся добавить (для завершения введения): как показало вскрытие, автором этого письма..., вернее говоря, записки на титульном листе партитуры был маститый мастер Николай Андреевич Римский-Корсаков. — А саму эту партитуру, как явствует из бравого финала записки, отправил в Петербург — совсем не маститый и совсем не мастер Сашка Скрябин (он же — Шуринька).

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

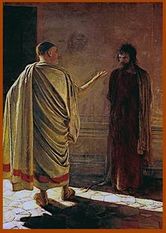

— Тем более, знаете ли, противно глядеть, когда он в такой неприличной форме, этот «гений»... Бледный, худосочный, до неприличия маленького росточка, да ещё и с чёрт знает какими замашками. — Фуй, фуй, как некрасиво, мамочка. — Вдобавок, он ведь чужой. По горло чужой. Совсем. Первое дело — что москвич. Да и не просто москвич, а даже родился — там. Ну, значит, совсем пропащее дело, не наш он русак, не столичный. Не болотный, блатной. Старо’режимный... А у кучки (могучей), известное дело: до этих..., старорежимных да белокаменных — ох, давние счёты. Один только Петя Чайковский, старо-московская тварь, чего сто́ит!..., — сколько нам крови перепортил. Лисица хитрая, двух маток сосать мастак: и туда, и сюда, и никуда. Одно слово: перебежчик. Это ведь из-за него теперь, если по большому счёту говорить, почитай что почти вся Мосва — во вражьих силах значится.[комм. 1] Как про́клятая. Что называется, по старой памяти. И про всякий случай.

— А что касается до Скрябина этого..., чего тут и говорить! Одно слово: невежа да невежда. Заниматься как следует не хочет. Учителей не уважает, старших не чтит. Неуч. Лентяй. Неряха. — Москвич, он и есть москвич. Плюнуть да растереть. Потому что с этими, старо-московскими дело иметь очень тяжело. Почти невозможно. С лёгкой руки Глазунова да моей теперь даже и Митрофан его этим словом всё чаще кличет, по-купечески. Почти презрительно. Значит, так и говорит ему: Москвич – он и есть москвич, до мозга костей!.. Всё как ребенок беззаботный играешься да никак за ум не возьмёшься. Картинка! Глаз не отведёшь: маленький мальчик Саша сидит на рояли играет, а тётя ему в это время моет шею, ох, ляпотá, не правда ли!.. Ну да ничего, теперь наш мальчик Саша женится... с разбегу на второй тёте, Вере Ивановне, и тогда уже не тётя, а сама Вера Ивановна станет Саше заботливо мыть шею у рояля...[4] — Ну да что с ним попусту слова тратить! Всё как с гуся горох отскакивает. Был бы он студентом консерваторским (да у меня в классе), так я бы и показал ему: где дверь, а где — бог!.. Пополам с концертом фортепианным, одной задней ногой нацарапанным. — Так ведь ещё ему и мало того, что москвич, к тому же, говорят, кадет, на палочку надет.[комм. 2] И в консерватории тоже себя поставил по-дурацки. У директора тамошнего, Сафонова (пианиста) — в любимчиках ходил. Так сказал, от щедрот пользовался. А курса композиции — так и не кончил. Педагога своего, Аренского, не слушался. Выделывался всяко. — Ну..., тот его и выгнал. Молодец. Правильно сделал...

- — Ещё и мало того. Под зад бы ему поддать как следует, сердешному. От Шопена.

Короче говоря, и проблемы-то никакой не было с этим вычурным да самомнящим Скрябиным..., плюнуть на него как на пустое место да позабыть навсегда, навсегда!.. — если бы не одна досадная мелочь. Вот что поганее всего, милочка моя: дело в том, что Митрофан Петрович, наш лесопромышленный благодетель, благодатель и денежный мешок (почти) на все нужды, попросту помешался, до того обожает его фортепианные мелочи (всякие там вальсы, мазурки и прелюдии без фуг из-под Шопена). И всам’деле (без дураков, на полном серьёзе!) считает — гением, не приведи господь (ну, или «почти гением», даже и не знаю, в чём тут соль). — И носится с ним всяко. Концерты устраивает, с помпой. В Европу возит. Конечно, издаёт всё, что тот только ни нацарапает на бумаге. Гонорары платит в исключительном порядке (и размере!.., чёрт), почти не глядя, словно бы перед ним настоящий мастер, а не какой-то недоросток, наглый и самовлюблённый недоучка московский, не кончивший толком ни одного курса...

- Очень это досадно. И тем более — раздражает.

И вот, можете себе представить, этот московский карлик, наконец, разродился, поклон земной!..., снизошёл, осчастливил нас грешных (там, где-то далеко внизу пресмыкающихся) цельным фор-те-пи-ан-ным концертом (и не просто так, а в трёх частях)... В тот самый момент, когда все уже, вроде бы, перестали обращать внимание на эту московскую экзотику, понемногу попривыкли к его под’шопенным пьескам, — да и рукой махнули на лесопромышленные странности Митрофана. — Пускай его, видать заскучал, на старости лет мало ли что в голову ударит... Бывает, лет под шестьдесят (купцы, особенно — при деньгах которые) ещё и не такое вытворяют!.. Но ведь Скрябин этот ещё и со всякими-там замашками. Вечно ходит нос задрав, и всем своим видом показывает, будто задумал что-то грандиозное: карикатура, да и только!.. Любо-дорого полюбоваться, ведь у него до сих пор ни одной вещицы для оркестра даже не было, хоть на пять минуток. Одни только польки и кадрили (тоже до крайности грандиозные, наверное), да и те — из-под рук писанные.[комм. 3] И вот, решил он осчастливить мир своим концертом для фортепиано с оркестром. Опять не послушав и не послушавшись совета старших. — Напрасно мы все ему в один голос толковали (прям, как из учебника начального курса композиции), что начинать с такой партитуры — дурная затея. Потому что дело ясное: инструментовать концерт — не просто. Почитай, что раза в два сложнее, чем простую вещь для оркестра. — И вот, пожалуйте, опять ослушался, испёк свой подарочек. Нате вам, друзья столичные.

- — А Митрофан, не будь дурак — мне всучил. На-мол, проверяй. Будто мне делать больше нечего!..

- — Фу ты, как мерзко. Даже в руки брать эту дрянь не хотелось. Брезгливость, брат. Старею, что ли?...

- — А Митрофан, не будь дурак — мне всучил. На-мол, проверяй. Будто мне делать больше нечего!..

Милый Анатолий.¹

Просмотрите эту пакость; я просмотрел.² Многого не понимаю, и вообще – это свыше моих сил.³ Я не в состоянии возиться с этим слабоумным гением.4 Пусть лучше автор издаст этот Концерт в 2 фортепиано,5 а потом кто-нибудь ему наоркеструет за деньги.6 Балакирев может себе позволить быть золотарём Золотарёва,7 а у меня есть дела и почище.8 Некогда скрести Скрябина...9

Ваш Н.Р.Корсаков 10

Этот лист оторвите,11 Скрябину я написал.12

— Н.А.Римский-Корсаков, записка Лядову [4] ( на титульном листе скрябинской партитуры )

И пожалуй, довольно бы возиться с этим Римским-Корсаковым..., да и закончить поскорее. Разве его прекрасная проза (на титульном листе партитуры) не говорит сама за себя лучше всяких слов?

- — И всё-таки, нет. Рановато. Потому что здесь, между слов и буквально за каждым словом — отдельная мистерия.

- ...ну..., или не мистерия, но хотя бы маленькая потаённая дверь с кривым ходом — куда-то вбок и вниз...

- — И всё-таки, нет. Рановато. Потому что здесь, между слов и буквально за каждым словом — отдельная мистерия.

Конечно же, я не стану теперь подбирать ключик к каждой из них. От первой до последней. Но хотя бы несколько, ради «человеческого документа» (как любил говорить Саша Скрябин) — непременно приоткрою. Чтобы, так сказать, полюбоваться — на старые закопчённые стены, осклизлые ступени, столетнюю пыль, паутину, крыс и прочую секомую на’секомую роскошь, из которой состоят вполне обычные на внешний взгляд — отношения... между людей, каковы бы ни были их имена и фамилии.

- А потому, не откладывая в дальний ящик, позволю себе начать именно с них. С имён, значит...

|

► 1. « Милый Анатолий... »

Именно таково, если не ошибаюсь, было обращение, поставленное Римским-Корсаковым в начале его записки, размашистой и замашистой. — Но, прошу прощения, записки кому же? Кто был «милым адресатом» этого партитурного послания?.. — Ответ очень прост (тем более, что он уже слегка прозвучал). Разумеется, самые проницательные давно догадались: адресатом записки был ещё один комозитор (близкий к «могучей кучке»), хотя и кое-как моложе, чем означенный авто’ритет-корифей Римский-Корсаков. Как говорится, вся прочая анкетная информация совпадает. Или почти совпадает. Означенный комозитор, адресат записки (можно загибать пальцы)... Тоже входивший в редакционный совет музыкального издательства Митрофана Беляева. И его близкий друг — тоже. В самом деле — близкий. Значительно ближе (друг), чем все прочие добрые копоситоры или кучкисты. Иногда, знаете ли, до того дружили с Митрофаном, что сутками из-за стола не вылезали. Жили неподалёку, в соседних домах. Запросто в гости захаживали... — Вот такой, понимаешь, копоситор. Имя его было Анатолий Лядов... Дальше — всё ясно. Яснее, чем божий пень. Пожалуй, на этом месте можно было бы остановиться, заткнуть рот (сапогом) и больше ничего не говорить (исключительно для тех, кто понимает). Но, поскольку — дураков нет, я вынужденно продолжу. «Милый Анатолий» (или даже дорогой, в ряде случаев), говоря между прочим, в своё время тоже учился в консерватории (ещё и двадцати лет не прошло), причём, педагогом его в те времена был не кто-либо иной — как он, собственной персоной: самый маститый мастит, самый корифейный корифей и главнейший глава новой русской копоситорской школы. Звали его — Николай Андреевич. Фамилии не помню... Так вот, — говорю, едва ли не лучшую половину корифеевской ругани (по адресу Скрябина) услышал из тех же уст, в своё время, и «милый Анатолий», которому тогда стукнул всего лишь двадцать один год. Был он (студентом) примерно & беспримерно нерадив и ленив (леность его, и медлительность спустя годы вошла в питерские музыкальные легенды), вследствие чего фельдфебель Римский-Корсаков попросту выгнал этого Лядова вон из своего класса и отчислил из консерватории, предварительно отчитав его под первое число по военно-морскому статуту и изрядно настучав сапогами, — даром, что не по голове. Да..., и спасибо ещё, что не побил своей любимой палкою...[3] <...> И хотя (спустя пару лет) нерадивый студент «взялся за ум», восстановился в alma mater, доучился и «даже» был принят в преподаватели консерватории, изящный учительский слог (прыгнувший прямо с титульного листа скрябинской партитуры) был для него весьма памятным..., так сказать, старым знакомым, (на собственной шкуре) — чтобы не позволить себе кое-чего лишнего. Эх, время, время... — сколько с той поры лет прошло, а такие вещи так просто не забываются.[комм. 4] К тому же сказать, с «коллегой» по несчастью — совсем не чужие-с... И мало того, что давно знакомы, так ещё и музыкально — почти родня-с. Фортепианный скрябинский стиль (особенно этот, раннего периода) был «милому Анатолию» до крайности близок, — почти свой, родной. И вообще, мало кому из русских (тем более, велико-русских) копоситоров того времени «открытие» московского сундука с «неизданным Шопеном» (как поначалу обзывали Скрябина) стало настолько в радость, как Лядову. Буквально, до состояния музыкального родства (не душевного, нет) или само-отождествления. Не говоря уже о прямом скрябинском влиянии, которое с годами в скудно-ленивом творчестве Лядова становилось всё заметнее и сильнее. <...> — Так что раздражённые реплики Римского надзирателя в адрес Скрябина «милый Анатолий» воспринимал не только с усмешкой (сам любил крепкую шутку и острое словцо), но и с несомненным сочувствием. — В противный адрес, вестимо...[комм. 5]

|

► 3. « Многого не понимаю, и вообще – это свыше моих сил... »

Пожалуй, среди этих слов проскользнула и кое-какая правда (особенно выпукло заметная на фоне предыдущей «пакости»). <...> И дело здесь даже не в том, что музыка фортепианного концерта «слабоумного гения» оказалась тонковата да сложновата для «слишком махрового» дядюшки-Римского (хотя, местами, это и в самом деле было так). Но прежде всего, непонимание вызвал сам язык, место, направление. <...> Господин Скрябин, как оказалось, разговаривал на каком-то другом (тарабарском) языке, не понятном бедному Николаю Андреевичу. И всё-то здесь было для него чужим, чуждым, чужеродным — до отвратности. До отторжения... Материал, мелодия, голосоведение, интонация, гармония, отношения и соотношения, стиль и приёмы инструментовки (если в тот момент можно было всерьёз говорить о «приёмах» в полном смысле этого слова) — всё это буквально бесило нашего доброго фельдфебеля. Чушь какая-то..., на постном масле. — И форма не по уставу, и фуражка набекрень, и оба сапога — левые, и штаны задом-наперёд надеты, — короче, шут гороховый, а не комозитор!.. Все люди как люди. Живут как принято, делают как научены. Встали по сигналу, оправились, оделись, выстроились шеренгой, честь отдают, рожи у всех одинаковые, лоснящиеся от готовности услужить. И только у этого придурка — всё не как у людей, словно с дуба свалился (златая цепь на дубе том)...[8] Один чёрт его поймёт, и чего он тут выделывается! — Ну и главное, пожалуй. У герра Римского-Корсакова не было решительно никакой мотивации возиться с оказавшейся в его руках «пакостью». Проверять и, тем более, корректировать чужие партитуры (в издательском синклите у Беляева) он вообще был не обязан. Вполне хватало сердешных друзей: покойного Мусорянина с Бородой!..[комм. 6] Прежде всего, эта миссия была возложена на самого́ автора: в данном случае «слабоумного, пакостного и недееспособного». И только принимая во внимание «особое отношение» Митрофана к этому «московскому огрызку», Николай Андреевич согласился (заранее ворча и скрепя сердце).[9] <...> Тем хуже было увидеть подобную «партитуру», которую даже язык не поворачивался таким красивым словом назвать. — Одно слово: дрянь. Вот почему главной реакцией Римского-Корсакова стало — раздражение. — Короче говоря, а пошли вы все вон..., мои дорогие. Тоже мне, нашли себе игрушку. Митрофан с ним возится?.. Лядов с ним носится?.. — так при чём же тут я?.. Пускай они сами ему задницу тощую и подтирают, умники! <...>

► 4. « Я не в состоянии возиться с этим слабоумным гением... »

Именно в это время, имея в виду последнее десятилетие уходящего века (начиная с конца 1880-х), корифей Римский-Корсаков стал, пожалуй, особенно зол и нетерпелив, чаще прежнего позволяя себе срываться на окружающих. — Увы, причины слишком просты и понятны. Они — почти бытовые, почти житейские, эти причины. Между хлёстких слов и строк партитурной записки чувствуется не только раздражение, но и, местами, почти отчаяние уставшего человека. Во всяком случае, так прозрачно заметно, не слишком утруждая себя анализом или сочувствием. — И в самом деле, автор этих строк начал очевидно уставать. Предыдущие два десятка лет Римский-Корсаков вёл жизнь, пожалуй, слишком суетную и плотную даже для такого человека, как он... Совсем недавно ему стукнуло полсотни. Сил и здоровья, понятное дело, уже не столько, как в прежние годы, когда всё было нипочём. Вдобавок, кое-какие болезни начали помучивать. Нужно бы всё бросить, отдохнуть, подлечиться, а как всегда — некогда. Делами и обязательствами завален по горло. Общения всякого — тоже выше головы. Беляевский кружок (вроде продолжения могучей кучки). Плюс консерватория. Постоянное преподавание. А ещё досадное инспекторство в Капелле. Дирижёрство в Русских симфонических концертах (очередная беляевская выдумка). Вдобавок, в семье (и с женой особенно) накопились проблемы, всякие-разные — вот ещё одно вечное неуспевание. <...> Честно сказать, изрядную толику головной боли добавили покойные друзья молодости (Мусоргский и Бородин в первую голову). И ведь мало того, что месяцами возиться пришлось (и ещё придётся наперёд) с недописанными чужими шедеврами, так ещё и всё время точит, гложет, сосёт подспудно: они уже умерли (и как рано!..), а мне, мне-то ещё сколько отведено судьбой?.. — Год, два, десять? Всё же страшно, брат. Наедине с самим собой. Лицом к лицу с ними, с музыкой тех, живых, близких, которые уже не здесь. Которые не успели дописать, доделать... и карандаш выпал из мёртвых рук. А время, время-то течёт сквозь пальцы, утекает... — Пока я здесь корпею да вожусь с ворохом чужих рукописей, мои-то, небось, сами собой не сочинятся, не напишутся. День за днём. Год за годом. Кажется, что-то теряю, не успеваю. Не уходит ли безнадёжно мой поезд?.. — А ведь ещё и ученики в консерватории всё время одолевают (тоже ведь... комозиторы). И каждому-то надо время уделить. Занимаясь его (не своим) творчеством. Так ведь мало того: ещё отовсюду всякие начинающие лезут: меломаны да маньяки, со своими глупостями. <...> Подсовывают рукописи десятками: просят, заискивают. И каждую ведь хотя бы пролистать нужно, чтобы ответить... — Ужас. Мерзость. — Только этого Скрябина ему ещё и не хватало... Для полноты картины. — Или ещё чего-нибудь, отдалённо её напоминающего...

|

► 7. « Балакирев может себе позволить быть золотарём Золотарёва... »

...Ах, мой бедный-бедный Николай Андреич. Кажется, к тем временам его внутренние разноголосия с «главным» (над остатками кучки) достигли наибольшего напряжения. Несомненный инициатор, вождь, идеолог, но и самый крайний и странный из всей «русской пятёрки», Балакирев всегда вызывал (мягко выражаясь) двойственные чувства у Римского-Корсакова. Вне всяких сомнений, здесь (внутри и снаружи Николая Андреича) столкнулись два матёрых самца, два вожака стаи. Но увы, это только у гамадрилов в традиции коллегиальный патриархат, когда синклит бородатых старцев управляет стаей.[11] Люди куда больше склонны к единоначалию, а всякие там синклиты & конклавы воспринимают как меру сугубо вынужденную и, вдобавок, свидетельство несомненной слабости. <...> Примерно так (сугубо вынужденно) всё и случилось во внутреннем пространстве нашего вождя-корифея, постепенно ставшего вторым (и главным) вождём в своём клане. Вроде бы и признавая (формально) «первородство» Балакирева, в своё время сколотившего и даже наложившего «могучую кучку» в русской музыке, едва ли не с каждым годом Римский-Корсаков всё труднее терпел и сдерживался, глядя на его изысканные «протуберанцы» (то влево, то вправо, но всегда — в свою собственную пользу). <...> Определённо, Милий Алексеевич не годился на авторитетную должность местоблюстителя постамента. Попросту говоря, не дотягивал он до необходимого уровня общественной весомости и величия. Положа руку на сердце, Балакирев был едва ли не антиподом нашего милого корифея. Типичный командир-маргинал (вождь или фюрер), да ещё и... изрядный левак с регулярными выходками: заносчивый, самолюбивый, неуравновешенный. Правда, с «гением» у него как-то не слишком заладилось (и слава-то богу, а то ещё одного Скрябина пришлось бы терпеть, местного). Хотя, к слову сказать, шуму и грохоту было немало..., и потуг на гениальность — ничуть меньше, особенно, поначалу. Однако листовский запал «Исламея» очень быстро ушёл в песок (докатившись за пятнадцать лет до рядового служащего Варшавской железной дороги). — Хотя и безо всяких паровозиков, год за годом, Милий Алексеевич всё меньше был музыкантом, но всё больше — авторитетом, почти чиновником. Вроде бы, и ничего-страшного. Особенно, если бы маргинал занял своё маргинальное место — и не слишком высовывался. Но увы... Каким-то чудом ему удалось наладить связи при дворе. И это сыграло, особенно после воцарения Александра III, с его великорусскими замашками. Результат — директорство в придворной капелле. И постоянное раздражающее двоевластие в «кучковатых» музыкальных кругах. Увы, от такой-то величины запросто отмахнуться было трудновато. И последнее обстоятельство было особенно неприятно. Тем более, заняв кресло в Капелле, Балакирев сразу же призвал к себе своего «заместителя» Римского-Корсакова. Словно бы по прямому рецепту Сати — на должность типичного «piona» (читай: надсмотрщика, надзирателя), инспектора музыкальных классов.[12] Очень неприятная была история... И отказаться нельзя (долг). И пойти — неприятно (чувство). Какая-то надсадная классика жанра получилась... Всё-таки, пересилил долг. Получилось: вроде бы как даже признал Балакирева начальником (да ведь формально так и было). Но тем более — замечал. Не упускал. И раздражение копилось. Годами копилось. <...> — Конечно, вот где как нельзя кстати выскочил этот Золотарёв, безграмотный Васька из Таганрога. Едва не годами Балакирев с ним как с пеньком недоделанным возился, переписывал его нотки, словно куриной рукой нацарапанные, скрёб, скрёб, да выскрёбывал. Чисто, ассенизатор... — Пожалуй, тут он себе настоящее место нашёл, наш великий учитель, по призванию. Чем попусту балакать, да ещё и настоящим композиторам указания свои давать (словно бы тридцати лет не прошло, и перед ним по-прежнему молокососы прежние, неграмотные да восторженные), пускай делом занимается. Авгиевы конюшни чистит. — Милий (не Анатолий) Алексеич, золотарь Золотарёва.[комм. 7] Самое точное ему тут применение.

|

► 8. « ...а у меня есть дела и почище. »

Вот именно (очень приятно слышать). Как раз это мсье Римский и хотел сказать (и не постеснялся) в присутствии «милого Анатолия». И прежде всего, лишний раз показать ту громадную разность..., чтобы не сказать — дистанцию — «между Онегиным и мной»...[14] Есть занятия пустые и грязные, вполне достойные Милия Алексеевича (например, служить чистильщиком дерьма при заведомо пустом и нестоящем типе), но «...у меня есть дела и почище». Читая эти строки..., слизистые слёзы сочувствия невольно наворачиваются на глазах. Подлинным отчаянием усталости сквозит пламенное раздражение маститого профессора... — Ах, бедный, бедный Коленька Римский (прошу прощения, кажется, я это уже говорил). Ему ли было произносить..., выписывать эти нелепые, несчастные слова. Ему ли, перелопатившего за свою жизнь пуд консерваторской серости, сотни тонн безнадёжно рутинного и пустого ученического многословия и прочего профессионального бреда. Едва ли не вся его жизнь прошла под этим грузом, спудом..., да и сам он был таким..., почти до конца дней своих. С редкими проблесками. — Даже и не скрывая того. В своё время. <...> — Странный, странный человек — этот Римский-Корсаков. Одна страница внезапных музыкальных красот вечно соседствует у него с десятью страницами отборной музыкальной серости. И это ещё — как минимум, с десятью.[3] Равно как и вся жизнь его: учителя, дирижёра, корифея, вездесущего эксперта (в издательстве), мнение которого внутри клана имело вес закона (или приговора), наконец, даже комозитора, — вся жизнь его прошла в окружении точно такого же «золотарёва», разве что количество его (и качество) было куда массивнее, масштабнее и монументальнее, чем таковое же — у (не)скромного капеллана Балакирева. К слову сказать, состоявшего золотарём при одной только выгребной яме, а не при (коричневой) сотне, как несчастный Римский профессор.[комм. 8] К тому же сказать, и степень соответствия была очень разной. Балакирев, не в последнюю очередь благодаря своей нелепости, резкости и «даже» некоторой странности, никогда не сливался со своим серым (или коричневым) окружением, оставаясь вполне самим по себе. — Совсем не та история была у Римского. Казалось, он чувствовал себя значительно спокойнее и увереннее в окружении людей серых и посредственных, а потому и посвятил огромную часть своей жизни — созданию именно такой среды (не только для себя, но и для страны в целом). Профессиональной (как всегда говорил он) или типически клановой (как всегда добавлял я). Прежде всего потому, что он и сам был типическим человеком клана и системы, хотя и видел своё место, конечно, на верхних этажах, где-то возле «руля». Помнится, ещё в те давние времена, будучи строптивым студентом, я выдал в адрес Николая Андреевича частное определение, которое накрепко пристало к нему впоследствии... — Всю свою жизнь господин Римский-Корсаков по праву занимал трон Великого Учителя и Ученика, ибо по естеству и природе своей он был Королём посредственности, настоящим фельдфебелем от русской музыки. Вся его «крепко сбитая» биография служила тому отличным подтверждением. Да он и сам своими словами не раз подтверждал определение, данное ему вечным непримиримым отщепенцем. — Вроде бы, я и понимаю, что Скрябин — гениальный композитор, — иногда как бы самому себе удивлялся Николай Андреич, — А всё ж куда более лежит у меня душа к людям спокойным, средним... Вот, к примеру, Соколов или Витоль. Пускай он принесёт мне сонату или квартетец какой, не важно, я хоть и понимаю, что не шедевр, но зато сделано грамотно, крепко — и сердце моё возрадуется... — Впрочем, куда лучшей иллюстрацией выглядели не слова, а само человеческое окружение и последствия Римского композитора. Повсюду, куда только не приходил Николай Андреевич, следовала за ним и кучка его серых учеников; везде, откуда только не уходил Николай Андреевич, на его месте оставалась серая тень: кто-то из его учеников...[4] — А единственным «делом и почище» (удивительно сказать!) всегда оставалась (всё-таки!) его музыка, на которую по-настоящему хватило его только тогда, когда (в последние годы своей жизни), наконец, решился он бросить всю ту серость и болото, которую сам же и развёл, махнуть на всё рукой и — кажется, впервые в жизни — сделать нечто с чистого листа. — Да-да, не удивляйтесь. И так тоже было...

|

► 12. « ...Скрябину я написал... »

И здесь нету у нас никаких оснований не верить: и всамделе не соврал блаженной памяти Николай Андреич. Истину рёк (не)чистую, право слово, ведь и впрямь написал, написал Скрябину. Прямо туды и написал, в Мосву эту постылую (глаза б её ещё сто лет не видели). Но... в таком случае, но что же он «туды» написал, хотелось бы спросить. Особенно, прочитав подобную записку (чисто, между нами)... От одного велiкого комозитора — другому велiкому комозитору, в которой третьего (велiкого) комозитора разве только по матушке и не величают. А вся остальная наличность, как говорится, на-ли-цо. — И тем приятнее читать подобные вирши комозиторские, что все они «оба трое»..., всё это прекраснейшее «трио вдвоём» [12] в полном составе входит в программу средней музыкальной школы. И тем полезнее читать подобные излияния комозиторские, что всегда есть искушение опытом: взять да померить «прямоту» некоего известного лица — старой (как мир) человеческой линейкой. Той, которую (если не ошибаюсь) прикладывали к оригиналу ещё во времена допотопные (Ноя среди его сыновей, вестимо).[16] Не говоря уже о настоящем времени, которое всякий раз (до постыдного) совпадает с нестоящим (до содрогания) временем нынешней жизни. <...> — Итак, остановив усилием воли внезапный потоп слов, повторю вопросец: что же, спрашивается, этот громокипящий «я» всё-таки — «отписал Скрябину»?.. И тем более интересно бы узнать, что письмо это писалося под «горячую руку», если верить словам корифея (а у нас нет оснований им не верить), ещё до бурлящих и булькающих «...Милый Анатолий» или «...Просмотрите эту пакость; я просмотрел»... — А следом и второй вопрос возникает со всею неизбежностью судьбы: хорошо было бы установить, хорош ли был результат письма (и прямого вмешательства «Великого Учителя и Ученика»). И какого же педагогического эффекта ему удалось, так сказать, достигнуть на этот раз?.. И столь же велики оказались его заслуги в воспитании малохольного московского гения, скажем, как в деле исправления великого комозитора «Лядова», — за которым, к слову сказать, до конца дней его сохранилась репутация сказочного лодыря-лидера и всеобщей музыкальной «легенды» в области пресловутой дряблости, лености и лени? Или, быть может, в случае со «слабоумным Скрябиным» у Римского получилось достигнуть — нечто большего?.. И в самом деле, скажи мне, дядюшка, прислушался ли твой московский «гений» к рекомендации маститого Мастера бросить свои пакостные затеи и попросту «издать этот Концерт в 2 фортепиано» (благо, издатель-то у него всегда под рукою). <...> — И снова остановлю (свой) поток слов. Потому что ответить на все эти вопросы не так уж и сложно, тем более, что филиппики дяди-Коли не остались в полном небрежении. Кое-что скрябинское из «ответа фельдфебелю» также вошло в легенды изнанок и швов русской музыкальной истории конца XIX века. Несмотря даже на то, что Скрябин никогда не был мастером «красного словца». К примеру, чего сто́ит одно его частное определение, по своей наивности близкое к христианнейшему удару по левой щеке: «...я-то думал, что Николай Андреич ко мне добр, но оказалось, что он — только любезен». — Удивительное по своей наивности, почти идеально-детское слово, в котором (словно в луже после весеннего ливня) отразилась вся беспомощность ребёнка, внезапно попавшего «куда-то не туда», в страшный мир сапогов, сапожников и «взрослых дядек»... и... совершенно потерявшегося & потерявшего дар речи от разверзшейся перед ним бездны — без дна. И впрямь: «слабоумный гений». После такого — только руками и разведёшь: ну ты, брат, и хорош! На бал собрался, да штаны надеть и позабыл. «Не любезен?..» — И только-то!..[17] <...> Но, к счастью, не всё так уж и скудно. На этот счёт у нас сохранилось более полное свидетельство, пришедшее из уст самого́ Скрябина. Разумеется, я имею в виду первый том (в отличие от второго, например) некоей очень толстой книги, в которой заочный герой римской сказки предстаёт «Как Лицо», без масок (но всё-таки ещё в пиджаке). — Ты знаешь, я уже привык, — уныло пояснил он, — нынче, кажется, решительно все почитают своим первым долгом ругать мой концерт, хотя, конечно, до таких крупных, почти вселенских претензий, как высказываешь ты, ещё пока никто не догадался, разве только — я сам... Конечно, Сергей Иванович (Танеев, конечно) всё больше голосоведением да “параллельными квинтами” недоволен, но зато Римский-Корсаков... Ох, кажется, я начинаю в последнее время особенно отчётливо понимать твои с ним отношения, причём, на своей шкуре... Только недели две назад он самым гадким и невоспитанным манером разругал меня за неаккуратность, а ещё паче того — что инструментую неправильно, понимаешь ли, какое слово! «Неправильно» оркеструю! Словно бы у него хранится какой-то эталон и вообще можно оркестровать «правильно» или «неправильно». И ещё сказал мне в письме, что оркестр очень слабый, попросту никуда не годится, и звучать это будет отвратительно, и “вообще” дело моё — дрянь, в общем, всё как у тебя с ним было. Но главное-то... Отругать-то отругал, а помощи от него совсем никакой, только сплошные грубости и менторские поучения без конца!.. Я-то раньше по ошибке думал, что Николай Андреич ко мне добр, но теперь вижу, что он только любезен, — и Скрябин недовольно замолчал, обиженно поглядывая куда-то в сторону.[4] В те времена, разговаривая с «расстроенным поэтом», я ещё не ведал всех «закулисных» подробностей этой дурной повести о грустном авторе концерта и злом дядьке Черноморе, но спустя несколько лет Лядов (в какой-то из дней, пребывая в игривом состоянии духа) подсунул мне под нос оторванный титульный лист партитуры, щедро испещрённый римскими инвективами. Показывая мне его с добродушным злорадством, Анатолий Константинович, тем не менее, взял с меня честное слово, что Скрябин до конца своих дней останется в неведении относительно истинного “содержания” бесследно исчезнувшей обложки своего концерта. К сожалению, я имею дурацкое обыкновение держать слово, хотя, правда сказать, слог и тон документа меня не слишком-то впечатлил. Как говорится, ещё с лишком хороши и свежи были розы в моём саду:[18] не так уж давно я сам наслышал от заносчивого слуги Орфея ещё и не такие военно-морские любезности, — но только в свой адрес. <...> Однако, данное Лядову слово я держал прочно. И Скрябин до конца своих дней так и пребывал в «слабоумной» уверенности, будто Николай Андреич был “к нему не добр, но любезен”.[4] Несмотря на то, что это была чистейшая неправда. — Нет, Машенька...[19] Не добр, не любезен, — и к тому же, подловат-с... Как и полагается (по штату) всякому человеку клана — по отношению к чужому, пришлому, непотребному... Тем более — слабоумному гению, которому «скатертью дорожка». Так что он был прав, кругом прав, наш Великий Учитель и Ученик, вечный Король посредственностей. — Пожалуй, если бы не «милый дружок Митрофан», век бы валяться этому слабоумному Скрябину с оторванным титульным листом — на дальней полке. Ну..., примерно, как и — мне, в своё время.[20] (Чистота опыта, как говорится, гарантирована фирмой). <...>

|

► 9. « Некогда скрести Скрябина... »

Чистую правду сказал: некогда. — Точно так же, как вечно «некогда» дяде-Коле было взяться за единственное, что имело (прежде всего, для него самого́, сердешного) ценность и цену. Поскольку желал-то он сочинять музыку (как «эти» чёртовы гении, Мусоргский да Бородин), а едва ли не всю жизнь свою посвятил — чёрт знает какому позору и хламу. Под видом авторитета и корифея служа золотарём не только при бесконечных витолях и соколовых, имя которым — легион, но и при таком же сером комозиторе Римском, которого он вечно скрёб да подчищал..., до состояния дырки или пустого места. <...> И только одного Скрябина (этого «слабоумного гения», не уважавшего клан) скрести ему было «некогда». Мы же теперь уже знаем, что у него вечно были «дела и почище» золотарёвских, балакиревских... — Впрочем, нет. Как оказалось, «ничто не вечно» под луною. Прошло каких-то десять лет, жалких десять лет, и тот же господин Римский (в знак протеста) покинул толстые (почти крепостные) стены консерватории. Те самые стены, которые сам и возводил в предыдущие сорок лет. А спустя ещё полгода, сидя на премьере «Божественной поэмы» (и в очередной раз прослушав очередную скрябинскую пакость) Римский-Корсаков словно бы нехотя признал, что «симфония и в самом деле почти гениальна».[3] А спустя ещё годик-другой — и пуще того!.. Как говорил один наш старый приятель, «необъяснимым образом в его произведениях почувствовалось влияние»,[22] и какое!.., — очевидное, сильнейшее, чистейшее влияние..., и кого?..., — этого слабоумного, которого вечно было «некогда скрести» и который, как оказалось, был едва ли не единственно ценным, на что всё-таки следовало бы потратить своё время. Силы. И даже, вероятно, кое-какой остаток учительской души.[комм. 9] Но увы, слишком поздно, дорогой дядюшка... К тому времени слабоумному гению (даром, что не кретину или дебилу) Скрябина уже не нужна была посконная наука бывшего авторитета и мастера... Всё это осталось для него — где-то далеко внизу и в прошлом. Вместе с незабвенным Николаем Андреевичем, разумеется. <...>

<...>

... в’место конца ...

М

адам..., мсье..., мадмуазель. Не пора ли остановиться? Пожалуй, достаточно кривить душой (и прочими частями тела), не так ли?... — Если говорить начистоту, эта странная страница (без начала и конца) представляет..., представляет собой некий (не)посильный опыт. И даже более того (скажу), поскольку этот опыт был произведён над крысами (белыми и серыми), как и полагается в подобных случаях.

- — Впрочем, оставим этот никчёмный разговор. Перейдём сразу к делу.

Мадам..., мсье..., мадмуазель. Если вы заметили, основу и причину этого обширного материала составляет маленькая записка, писанная крупной рукой мастера: известного русского композитора Римского-Корсакова. На титульном листе первой (юношеской) партитуры А.Н.Скрябина он написал ровным счётом 66 слов, разбитых на 9 отдельных фраз. Ради вящей наглядности и в полном соответствии с принципом очерёдности, эти фразы (во втором цитатном блоке) были разделены на 12 смысловых блоков и пронумерованы. В свою очередь, каждому из этих блоков соответствовал отдельный про’странный абзац (под тем же номером), в котором короткое высказывание композитора Римского-Корсакова было подвергнуто подробному анализу и объяснению с точки зрения его собственной жизни, ценностей и взглядов.

- — Поскольку именно таковым был замысел автора и строение материала.

Мадам..., мсье..., мадмуазель. Если вы смогли заметить, среди 12 аналитических абзацев имеются явные признаки изъятий того или иного масштаба. К примеру, после первого пункта следует непосредственно третий (минуя номер-2), ниже — после четвёртого биографического материала обозначен сразу — седьмой (таким образом, минуя номера 5 и 6), далее отчего-то следует двенадцатый, а последним вообще значится девятый (при общем числе 12). Таким образом, автор словно бы подталкивает нас к выводу, что размещённое им в публичном (свободном) доступе эссе «Некогда скрести Скрябина» представляет собой нечто не полное, смеш(ан)ное а также — незавершённое. Конечно, приём этот — не нов. Не стану долго перечислять «неоконченные» романы или «прерванные» дневники, ограничусь только замечанием, что степень новизны предлагаемого творческого метода с лихвой компенсируется его действенностью. Это и позволяет сделать вывод, что подобное строение текста не случайно.

- — Во всяком случае, ничто в нём не указывает на возможность обратного.

Мадам..., мсье..., мадмуазель. Если вы слегка присмотритесь к содержимому пронумерованных аналитических абзацев, среди текста можно заметить регулярно повторяющиеся условные обозначения в виде: <...> трёх точек, заключённых в ломаные скобки. В текстологии этот (или подобный ему) знак традиционно ставится на месте извлечений, выпадений или всякого недостающего текста, чтобы не вводить читателя в заблуждение. Увидев такую фигуру среди связного повествования, можно не сомневаться: здесь (при публикации, цитировании или переиздании) было выпущено нечто излишнее, не обязательное или невозможное для тиражирования. Например, неприличное (или непривычное) слово. Одно. А также несколько. Или несколько фраз, не относящихся (по мнению публикатора) к основной теме издания. Или (ещё чего доброго) неподцензурные высказывания в адрес полковника или его тёщи. Последнее недопустимо (ясен пень).

- — По указанным причинам, фигура эта востребована столетиями и тиражируется миллионами.

|

Мадам..., мсье..., мадмуазель. Если попытаться сложить всё сказанное выше и попытаться продлить логику хотя бы на два шага вперёд, станет прозрачно понятно, по какой причине всё это имеет место. Имея в виду недостающие абзацы, большие и малые фрагменты текста, а также (вероятно) отдельные слова, но прежде всего — упомянутый «опыт над белыми крысами». Дело здесь идёт о том, что публикуемый (выше) отрывок «Некогда скрести Скрябина» представляет собой не отдельный самостоятельный материал (к примеру, в жанре эссе или психоаналитической статьи), а всего лишь произвольную выдержку или отрывок из некоего более крупного произведения. Говоря более точным языком, автор ставит перед собой задачу выложить на стол образец чего-то существенного, но несуществующего или, по крайней мере, недоступного в данный момент. Во всяком случае, именно такой вывод следует из текста, кон’текста, а также неограниченного пространства между ними.

- — И мы не станем сейчас делать вид, будто бы на самом деле это не так...

Мадам..., мсье..., мадмуазель. Если всё сказанное выше — верно, значит, нам сейчас остаётся только сделать вывод и поставить последнюю точку (говоря в скобках). Поскольку представленный здесь материал под именем «Некогда скрести Скрябина» представляет собой примерный пример и, одновременно, выжатую выжимку из концовки одной из глав некоей книги, не раз упомянутой (и ещё более умолчанной) в тексте. Речь идёт о втором томе «Скрябин как лицо», не изданном и уничтоженном благодаря совместным усилиям издателей и прочих современников. В приведённом выше отрывке (говоря ради справедливости, одном из самых мягких и безобидных во втором томе) Автор даёт малый образец той принципиальной работы, которая легла в основание этого исчезнувшего фолианта. Ни один предмет в нём не остаётся видимым или названным с поверхности (как это было в первом томе). Напротив того, каждый текст, человек, личность — показываются разъятыми на составные части и видимыми изнутри, словно анатомический препарат на операционном столе. Или, по крайней мере, голыми. В чём мать родила. — Систематическое системное проникновение за допустимые и принятые границы изображения, события, явления, слова, одежды, кожи, черепной коробки — вот главный принцип этой уникальной книги. Тем более уникальной, что она (благодаря невидным усилиям тех самых препаратов) более не существует посреди нынешнего мира людей. И прежде всего (не существует), в силу своего основного проникающего принципа... — Любой предмет, не признающий перед собой пределов и границ кланового общества, попросту не имеет в нём места. Таков их закон (Dura & Lex). И второй том книги «Скрябин как лицо» сделался ещё одним, лишним (я подчёркиваю, лишним) подтверждением этого закона. Подобно скрябинской мистерии, Мессе Бедняков, Дневнику Сатаны, Альбигойскому реквиему, Полю и Виргинии, Норме, Предварительному Действу, Карманной Мистерии (а также их авторам), — он попросту не может существовать в необязательном мире человека. Он исчезает из него вместе со всем своим пространством отдельной жизни, которая скрывается за его спиной.

- — Вот образцом чего, собственно говоря, и стала эта маленькая страница...

Ис’ сточники

Лит’...ература (в основном, левая)

Юр.Ханон. «Скрябин как лицо» (часть вторая), издание уничтоженное. — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки & те же Лики России, 2002 г. — 840 стр.

См. тако же

— Все желающие сделать замечания или дополнения, — могут зайти в соседнюю кабинку...

« s t y l e t & d e s i g n e d b y A n n a t’ H a r o n »

| ||||||||||