Биби ля Пюре (Эрик Сати. Лица)

( — разговор бес конца — )

Справка...

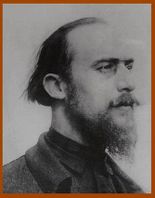

Сын лионского лавочника, получив в конце 1860-х годов недурное медицинское образование, Андре Салис пренебрёг карьерой практикующего доктора в пользу почётной стези богемного клошара, пьяницы и бездельника, жалкого & эксцентричного типажа, «друга» (собутыльника & прихлебалы) поэтов Латинского квартала, монмартр’ских художников и прочих артистов. Впрочем, нельзя отказать ему в успехе и даже своеобразной славе... — Поль Верлен посвящал ему стихи; Стейнлен и Пикассо не раз писали его портреты... (список знаменитостей далеко не полный). Да что там художники!.., — весь Монмартр регулярно покатывался святотатственным хохотом, поглядывая на своего доморощенного римского папу (Льва Тринадцатого). Биби изрядно практиковал (и в подпитии, и не слишком) покорчить из себя верховную власть и лично его святейшество. И в самом деле, сходство этих типажей иной раз казалось... почти (сверх)естественным, только причеши беднягу-Биби как следует, переодень его во всё белое..., да окружи со всех сторон красными клобуками...[2] ...с деньгами даже бедность переносится легче, — не так ли?..[3] Карикатура..., ходячая карикатура. Или нет, скажем немного тоньше и точнее: портрет..., настоящий портрет в (другом) интерьере. И кто бы мог поспорить?.. — Словно бы ради молчаливого подтверждения несомненного родства, папа Лев XIII даже и помер почти одновременно со своим Визави ля Пюре (говоря без лишних слов, 20 июля 1903 года), разве только прожил немногим дольше парижского двойника (и всего-то на 37 лет..., таких типично папских). — Настоящий джентльмен, даром что католик..., если не ошибаюсь.

Всё же, это был не Рим. Совсем не Рим..., не второй..., и не третий..., даже при большом желании. — Время и место действия... Классика жанра. Шикарный, депрессивный, подавленный и жалкий послевоенный Париж...[комм. 4] Поистине, этот человеческий бульон... (чтобы не вспоминать о пюре), подобно чавкающей чернозёмной грязи, был способен рождать только велiкие личности (не исключая миллионы партикулярных ничтожеств, разумеется). — К примеру, 1892 год..., навсегда стал датой появления (по адресу рю Корто, 6) едва ли не главного музыкального & фумистического достижения конца XIX века: прогремевшей оперы «Бастард Тристана». И в тот же год катастрофически больной и опустившийся Поль Верлен близко сходится со своим доверенным денщиком, Андре Жозефом Салисом де Салья, проще говоря, Биби-ля-Пюре. Их первая, запомнившаяся обоим, встреча случилась шестью годами раньше, конечно же, на почве алкоголя..., как и всё на этом свете. — Там..., в породистом центре Парижа, на канторско-конторской улице Сен-Жак...,[5] в лавке «Испанских вин» торговца Шапелье, где Верлен в очередной раз (безуспешно) пытался заменить проклятый абсент на что-то менее разрушительное..., к примеру, вино или хотя бы пиво... Испанское было заметно дешевле. И гуще... Более чем колоритный типаж (почти идеально не винный, разумеется) сразу привлёк внимание почти такого же поэта. Биби-ля-Пюре галантно представился: сразу всеми именами (почти с десяток). Всё остальное можно было не договаривать. Образ жизни (равно как и литраж выпитого) был написан прямо на его лице (причём, по-диагонали и крупными буквами). Казалось, он ничего не скрывал о себе. Решительно ничего... — Чтобы добыть монету на пропитание, Биби реже попрошайничал, чаще торговал с рук всякими безделушками и цветами, щедро отпуская милым дамам цветистые комплименты и (как типичный парижский Фигаро) был готов за два су оказать любую услугу (от са́мой деликатной — до обратной). При этом он любил разглагольствовать и показать себя изрядным философом, весьма напыщенным по слогу. Биби ля Пюре можно было регулярно встретить на террасах кафе, «жалкого бродягу, грязную тощую развалину» (так о нём писал Мейгрие), одетого в непомерно длинную болтающуюся до земли куртку (будто «с убитого») с таким же непомерно широким воротом и слипшимися длинными «волосами, прикрывающими тощую шею» (так о нём писал Жан Риктюс), охотно улыбающегося беззубым и безгубым ртом.[6] Итак..., однажды, рано утром, неуверенным шагом мы пересекали по диагонали площадь Клиши, на которой изо дня в день возвышается одна и та же статуя генерала Монсе (но вовсе не Монселе, как ради удобства его называют все парижские дворники и клошары). — Верлену с первого взгляда приглянулся колоритный клошар-алкоголик, почти собрат..., почти по тому же несчастью. Это был настоящий альянс опустившихся..., кажется, они понимали друг друга с полуслова, хотя куда чаще предпочитали молчать и пить... — Спустя десяток лет Биби ля Пюре хвалился, что ему не раз приходилось корчить из себя слепого попрошайку на Монмартре, чтобы поскорее собрать денег для поэта — хотя бы на табак... Однажды, когда Верлен сидел в кафе, Биби опустился на колени у его ног и принялся ловко зашивать дыру в пальто поэта. — Это позорно, — авторитетно подытожил он затем, вставая, — чтобы одежда великого человека была в таком безобразном состоянии, когда я умею штопать!..[8] Год за годом, шаг за шагом, раз за разом, эти два поэтических клошара сходились всё ближе. По поручению Верлена Биби выполнял весьма «секретные» миссии (ну..., чисто, папский нунций), работая частным курьером, относил письма Ванье, следил за женщинами. Впрочем, секретного агента с такой характерной внешностью было крайне затруднительно не заметить, и очень скоро его услуги частного сыщика стали очередной парижской притчей. Впрочем, Биби ля Пюре это не слишком-то смущало, — как всегда, преувеличивая свою роль, он объявлял, что работал «секретарём Верлена» (и благо ещё, что не секретаршей), а затем, пережив поэта на семь лет, он с готовностью продавал парижским олухам «перья, которыми писал сам Верлен», которых у него оказалось какое-то поистине бесконечное количество...[6]

К слову сказать, в те времена Верлен даже при’сочинил небольшую брошюрку: «биография Биби-ля-Пюре» (видимо, составленную во время совместных подпитий со слов этого отнюдь не последнего последнего) — о новой «эпохальной» книге (в прозе) он счёл нужным сообщить своему издателю Леону Ванье, который, впрочем, оказался не столь революционен, чтобы издавать жизнеописания пьяниц, попрошаек и клошаров. Темнота!..[комм. 5] В те жалкие времена своей агонии Верлен был, пожалуй, первой и главной знаменитостью Латинского квартала. В зените прошлой славы и ниже шнурков ботинок — как сегодняшний человек и художник: ходячая парижская грязь, не более того. Впрочем, его поэтическая репутация у света, полусвета и властей была очень прочной, — настолько прочной, что местным полицейским было приказано не беспокоить его, какие бы выходки он ни устраивал. Впрочем, состояние его здоровья к тому времени уже поднялось значительно выше любого вмешательства полиции. Похожий на парижского бродягу, Верлен выглядел значительно старше своих лет. Трудно было назвать болезнь, которой он не мог бы похвалиться (перед тою же полицией, например)... Он страдал диабетом, циррозом печени, ишемией, ишиасом, сифилисом, рожистым воспалением и язвами на ногах (список не полный... миль пардон). Один из очевидцев того времени, Луи Розэр, был шокирован его грязной бородой, замусоленным шарфом, постоянным пьянством и стаей прихлебателей. Обычно его сопровождал «секретарь», монмартрский дурачок или шут по прозвищу «Биби-Пюре». Этот бездомный и беззубый чудак, тоже явный алкоголик, носил цилиндр, строгий сюртук и крупную бутоньерку на впалой груди. Свою невзрачную жизнь он достойным образом увенчал на похоронах Верлена, украв у всех зонтики.[10]

...В частности, <эта престранная> газета с прискорбием сообщала, что вчера вечером на балу в Мулен Руж за пьяную драку, нецензурную ругань и грязные приставания к официантам был арестован и препровождён в полицейский участок папский нунций. Сначала публика, уважая авторитет святого престола, пыталась закрывать глаза на его выходки, но, в конце концов, он перешёл все границы: вылез на сцену, прямо там разорвал своим серебряным крестом лифчик и попытался стянуть юбку с одной из танцовщиц..., что даже здесь, в общем-то, считается поведением не слишком-то приличным...[11] ...Рассказывали, будто во времена своей жизни на аллее Туманов Ренуар передавал Биби через свою очередную мадмуазель-Габриэль миску с едой, чтобы тот поскорее убрался восвояси: кажется, накормить досыта — это был единственный способ от него отделаться. Пикассо и Вийон с удовольствием рисовали Биби, не на шутку впечатлённые его выразительной физиономией и развязной мимикой. Впрочем, он был тщеславен и позировал им с удовольствием ничуть не меньшим: особенно, если бывал сыт. — Об этом предмете художнику великодушно предоставлялось позаботиться сразу, до начала сеанса.

Пожалуй, достославный список (пусто)порожних анекдотов об одном парижском клошаре можно было бы закончить похоронами... Верлена, во время которых он не своровал ни одного зонтика, но «зато», для начала, попытался прочитать над’гробную речь, а затем, когда ему это не удалось, передал этот бессмертный текст собственного изготовления — в руки господ журналистов, чтобы они непременно опубликовали его назавтра. Кроме всего прочего роскошества, там было сказано: «Спи же спокойно, дорогой Лелиан, у тебя оказалось больше поклонников, чем у последнего материалиста Александра Дюма».[6]

Это случилось в первых днях октября 1898 года... Некий Эрик Сати, «композитор музыки», а также (недавний) парсье, капельмейстер и глава Архиепископской Вселенской Церкви Искусств Иисуса Водителя, решил съехать вон..., вон из Парижа... — Нет, этот молодой музыкант-любитель (и всего-то тридцать два года) отнюдь не был клошаром. И всё же... Истомлённый постоянными неудачами, бедностью, почти нищетой и почти непосильной платой «бибе», которую он ежемесячно должен был вносить за своё жалкое жильё, крошечную комнатку, почти «шкаф» на нулевом этаже грязного доходного дома 6 рю Корто 6, наконец, он решился.[5] При посредстве своего приятеля, поэта Анри Пакори, уроженца Аркёй-Кашана, бедного парижского предместья, Сати договорился о найме комнаты, весьма просторной по размеру (особенно, по сравнению с его былым «шкафом»), ежемесячная плата за которую не шла ни в какое сравнение с грабительскими столичными ценами. Равным образом, и количество грязи (человеческого происхождения) в аркёйском воздухе, воде и на земле много уступало парижским рекордам. Правда, у нового жилища были и кое-какие недостатки. И прежде всего, до Аркёя ещё нужно было добираться на пригородном поезде (не долго, но весьма обременительно) или идти пешком через неприятные перелески, кустарники и пустыри. Кроме того, просторная комната не имела ни малейших признаков цивилизации: ни воды, ни газового освещения, ни кухни, ни отопления. И в довершение всего, эту жилую площадь за несколько месяцев до того освободил весьма неприятный & неопрятный тип, известный парижский клошар по прозвищу Биби ля Пюре.[2] — Привыкнуть сразу к такому «намоленному» местечку сразу..., нет..., это было решительно невозможно. Открыв в первый раз дверь комнаты, даже и дышать старался осторожно, чтобы случаем не заразиться этим..., как его..., в общем, нечистым духом верленовского клошара. Стены, пол, окно, дверь, порог..., здесь всё, казалось, было покрыто отпечатками пальцев и плевками этого грязного человека. Грязного как сам Париж... Прежде всего, открыть настежь окно. Затем пойти вымыть руки..., нет, негде. Не прикасаться к лицу. — Первое посещение было не слишком-то удачным. Затем, приехав рано утром, купить ведро, скребки, тряпки, мыло — и драить, драить, чтобы и духу этого Салиса не осталось ни на стенах, ни на полу!.. И сколько же тогда усилий приложит «композитор музыки», мучимый крайней брезгливостью, пытаясь отскоблить, отмыть и отчистить (чёрным мылом) жилище старого клошара от любых его отпечатков, следов и запаха, даже воображаемого... ...Вот и я сегодня тоже здесь, в настоящий день, только для того, чтобы отполировать инкрустированный паркет в моей комнате карбонатной водой и смазать его чёрным мылом; после этой восхитительной работы, мне кажется, я даже встану на четвереньки и натру вышеупомянутый паркет воском, собственноручно...[5] Шаг за шагом. Постепенно привыкая и отчищая..., день за днём, год за годом, слой за слоем — как архи-олог — своё новое жилище. Сначала приезжал на час. Затем — на половину дня. На день... Наконец, впервые переночевал в этом месте (искусанный комарами), не в силах закрыть окно. И всякий раз он приносил с собой свои привычные парижское вещи: в руках, в сумке, за плечами... Вот так, битых три месяца Сати не мог себя заставить переехать и всё-таки жить на клошарском месте..., пока не отмыл, не выветрил, не отскоблил и не отмолил, ползая на коленях, все его стены, полы и углы, словно бы старавшиеся бесцеремонно напоминать о прошлом хозяине, грязном и чужом человеке другого мира. Всю свою жизнь, балансируя на грани бедности и нищеты, Сати слишком боялся этого образца... пред’последнего человека на грани(це) падения... и всеми силами пытался избежать такого результата.[5] — Это была третья и последняя комната Эрика Сати. Он проживёт в аркёйской комнате двадцать семь лет, в последний раз закрыв за собой её дверь в феврале 1926 года, за пять месяцев до смерти...[2] И здесь..., в этот момент, пожалуй, мне пристало заткнуться, скромно поклонившись, и сделать шаг назад..., а затем ещё два, чтобы дать слово людям значительно более уважаемым и умным..., не в пример тем, которые здесь разговаривали до сей поры. — Например, Эрику... Точнее говоря, одному из них. Вдобавок, не просто Эрику, а имеющему к данному предмету отношение..., причём, непосредственное (не по средствам, — я хотел сказать).

...На самом деле — пускай всё было не совсем так. — Но спрашивается, и к чему же вдруг появился здесь этот парижский бомж..., клошар..., грязь человеческая в чистом виде. Родился, жил, прошёл мимо, оставив за собою чёрный след... Впрочем, не больше других. Возможно, даже меньше... — Говоря одним словом, это и не человек вовсе, но только среда. То естественное место и время, в котором приходится жить (иногда буквальным образом, как в аркёйской комнате) — к примеру, мне, Эрику, Альфонсу, Александру или Михаилу... Имя не имеет особого значения. Важно другое... Как шикарный стул Паладиля..., занятый его седалищем до конца дней (Эрика)... или грязная комната Биби ля Пюре, которую он «освободил» на тот же срок..., по сути это — приговор..., маленький приговор человеческому миру, который они выносят себе — всякий день, бравые насекомые собственной суеты. И вчера... И сегодня... И даже завтра: будет так же. — Они продолжат в прежнем духе. Без отрыва от миски со своей чечевичной похлёбкой. Раз и навсегда приросшей к лицу..., в самом неподходящем месте. Сегодня уже никто не сомневается, что современная обезьяна произошла от человека... — Вот так, знаете ли, иной раз бывает небесполезно остановиться..., внезапно прервать что делаешь годами, десятками лет, отойти на небольшое расстояние (желательно, не оглядываясь назад)..., затем сделать ещё с полсотни шагов... и так продолжать до тех пор, пока вовсе не скроешься из виду.

...Впрочем, на самом деле пускай было опять не так...

| |||||||||||||||||||||||

Ис’ сточников

Лит’ ература (исключительно для клошаров и бомжей)

См. тако’ же

« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »

| ||||||||||||