Константин Бранкузи (Эрик Сати. Лица) — различия между версиями

T'Haron (обсуждение | вклад) м (малюсенька поправочка (цалую Юрочку)) |

CanoniC (обсуждение | вклад) м (+ океан (ссылка)) |

||

| Строка 124: | Строка 124: | ||

|} | |} | ||

<div style="margin:5px 16px;font:normal 14px 'Verdana';color:#552211;"> | <div style="margin:5px 16px;font:normal 14px 'Verdana';color:#552211;"> | ||

| − | С окончанием войны..., этой {{comment|прекрасной войны|Первой и Мировой одновременно}} — вся жизнь в Париже удивительным образом переменилась. Из города-изгоя, города-мишени, [[Sacrificio|<font color="#551144">жертвы</font>]] регулярных обстрелов и бомбардировок, лежавшей буквально под ногами [[Deutscher|<font color="#551144">у немцев</font>]], почти на линии фронта, — Париж превратился в бурный, богатый <small>(в смысле количества денег)</small> и, вдобавок, очень свободный город, наводнённый бывшими военными и иностранцами... Массой иностранцев. И не только беженцев. — Конечно, [[медная скрипка|<font color="#551144">первую скрипку</font>]] здесь играли [[Средостение: Россия|<font color="#551144">русские</font>]]. Ещё — восточная Европа. И не только Европа. И не только восточная. В Париже были — все. Но также очень много было — американцев. ''Последнее обстоятельство'', — скажу тихим голосом, — совсем не странно, даже на первый взгляд. И весь Париж, и Монпарнас — в особенности, с каждым годом всё более наводняли богатые американцы (и прежде всего, американки) свободных наклонностей, — тоже своеобразные «[[Этика в Эстетике|<font color="#551144">беженцы нравов</font>]]» через океан. Эти люди, искавшие яркой среды, артистической жизни и желавшие избежать столкновений с пресловутым пуританизмом в своей стране, — как правило, они находили в Париже ровно то, что искали... Едва не половину своих американских приятелей последних лет жизни Эрик Сати встретил в ателье у Бранкузи или в (книжном) магазине у Сильвии Бич.<small><small><ref group="комм.">{{Википедия|Бич,_Сильвия|Сильвия Бич}} с её книжной лавкой и клубом — отдельная история в последние пять лет жизни Сати. Как раз тогда, в 1922 году Сильвия Бич под маркой своего магазина опубликовала в пику американцам роман Джойса «Улисс».</ref></small></small> С некоторыми из них его свёл, впрочем, всё тот же [[Анри-Пьер Роше (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Анри-Пьер Роше</font>]], который почти всю войну провёл там, за океаном и, как следствие, неплохо оброс ''именно такими'', артистическими знакомствами...<small><small><ref name="Erik Satie"/>{{rp|702}}</small></small><br> | + | С окончанием войны..., этой {{comment|прекрасной войны|Первой и Мировой одновременно}} — вся жизнь в Париже удивительным образом переменилась. Из города-изгоя, города-мишени, [[Sacrificio|<font color="#551144">жертвы</font>]] регулярных обстрелов и бомбардировок, лежавшей буквально под ногами [[Deutscher|<font color="#551144">у немцев</font>]], почти на линии фронта, — Париж превратился в бурный, богатый <small>(в смысле количества денег)</small> и, вдобавок, очень свободный город, наводнённый бывшими военными и иностранцами... Массой иностранцев. И не только беженцев. — Конечно, [[медная скрипка|<font color="#551144">первую скрипку</font>]] здесь играли [[Средостение: Россия|<font color="#551144">русские</font>]]. Ещё — восточная Европа. И не только Европа. И не только восточная. В Париже были — все. Но также очень много было — американцев. ''Последнее обстоятельство'', — скажу тихим голосом, — совсем не странно, даже на первый взгляд. И весь Париж, и Монпарнас — в особенности, с каждым годом всё более наводняли богатые американцы (и прежде всего, американки) свободных наклонностей, — тоже своеобразные «[[Этика в Эстетике|<font color="#551144">беженцы нравов</font>]]» через океан. Эти люди, искавшие яркой среды, артистической жизни и желавшие избежать столкновений с пресловутым пуританизмом в своей стране, — как правило, они находили в Париже ровно то, что искали... Едва не половину своих американских приятелей последних лет жизни Эрик Сати встретил в ателье у Бранкузи или в (книжном) магазине у Сильвии Бич.<small><small><ref group="комм.">{{Википедия|Бич,_Сильвия|Сильвия Бич}} с её книжной лавкой и клубом — отдельная история в последние пять лет жизни Сати. Как раз тогда, в 1922 году Сильвия Бич под маркой своего магазина опубликовала в пику американцам роман Джойса «Улисс».</ref></small></small> С некоторыми из них его свёл, впрочем, всё тот же [[Анри-Пьер Роше (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Анри-Пьер Роше</font>]], который почти всю войну провёл там, [[Океан (Натур-философия натур)|<font color="#551144">за океаном</font>]] и, как следствие, неплохо оброс ''именно такими'', артистическими знакомствами...<small><small><ref name="Erik Satie"/>{{rp|702}}</small></small><br> |

Кстати говоря, чтобы закончить эту тему, даже толком и не начав..., — к числу именно таких заокеанских знакомцев принадлежала и ещё одна шикарная американка, Сибил Харрис ''(Sybil Harris)''. Именно благодаря ''ей'' весной 1922 года Сати получил славный (хотя и несколько подозрительный) заказ на две статьи от Нью-Йоркского журнала ''«Ярмарка тщеславия»''. Первую — на эссе о [[Игорь Стравинский (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Стравинском</font>]], а вторую — [[Клод Дебюсси (Эрик Сати, Юр.Ханон)|<font color="#551144">о Дебюсси, конечно</font>]]...<small><small><ref name="Erik Satie"/>{{rp|702}}</small></small> За обе статьи Сати получил роскошный гонорар. Как он ''любил'', хотя бы иногда. Одна из них (о Стравинском, конечно) была посредственна и корректна, ну... — [[Любители и любовники (Из музыки и обратно)|<font color="#551144">''чисто'', профессионал</font>]] ''во'' штанах и гетрах. Вполне подстать предмету. Лысый, молодой, талантливый..., преуспевающий... и даже мускулистый. Всё как полагается. Эту статью журнал благополучно опубликовал спустя несколько месяцев. — Но зато вторая, про сердечного «[[Клод Дебюсси (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">друга-Дебюсси</font>]]» (умершего шесть лет назад) была далеко не так проста. И даже более того: с поворотом и двумя заворотами... не исключая кишок. Она (эта статья) внезапно открыла шлюзы..., и выпустили наружу все те долголетние гнойники, которые Сати копил в течение четверти века отношений с этим ..., так сказать, родоначальником... [[Импрессионизм до импрессионизма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">(им)прессионизма</font>]]. Вторым, несомненно. После своего безвестного друга. — И ещё... главным [[Импрессионизм до импрессионизма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">им(прессионистом)</font>]] на свете. Несомненно, величайшим из них. На нём же. — И наконец, [[Благодарю покорно (Михаил Савояров)|<font color="#551144">благодаря</font>]] Роше и Бранкузи, [[Сибил Харрис (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Сибил Харрис</font>]] и ярмарке тщеславия, долгий обет мол’(чания) был нарушен. Заказ сделал своё дело. Уста отверзлись. И Сати [[Что сказал Заратуштра, ос.68 (Юр.Ханон)|<font color="#551144">сказал</font>]]. Сказал — <big>всё</big>..., хотя, нет, — конечно, нет. — Не так. Не всё. Далеко не всё. И даже более того: ''почти ничего''. Но во всяком случае, он оставил между строк достаточно намёков, которые позволяют легко достроить ''это'', несказанное и увидеть: ''из чего'' же состояла его начальная жизнь, а затем её продолжение..., а также [[Импрессионизм до импрессионизма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">открытие «нового стиля»</font>]]... в конце 1880-годов. Прошлого века. — Нет, уже́ позапрошлого. Опоздал.<br> | Кстати говоря, чтобы закончить эту тему, даже толком и не начав..., — к числу именно таких заокеанских знакомцев принадлежала и ещё одна шикарная американка, Сибил Харрис ''(Sybil Harris)''. Именно благодаря ''ей'' весной 1922 года Сати получил славный (хотя и несколько подозрительный) заказ на две статьи от Нью-Йоркского журнала ''«Ярмарка тщеславия»''. Первую — на эссе о [[Игорь Стравинский (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Стравинском</font>]], а вторую — [[Клод Дебюсси (Эрик Сати, Юр.Ханон)|<font color="#551144">о Дебюсси, конечно</font>]]...<small><small><ref name="Erik Satie"/>{{rp|702}}</small></small> За обе статьи Сати получил роскошный гонорар. Как он ''любил'', хотя бы иногда. Одна из них (о Стравинском, конечно) была посредственна и корректна, ну... — [[Любители и любовники (Из музыки и обратно)|<font color="#551144">''чисто'', профессионал</font>]] ''во'' штанах и гетрах. Вполне подстать предмету. Лысый, молодой, талантливый..., преуспевающий... и даже мускулистый. Всё как полагается. Эту статью журнал благополучно опубликовал спустя несколько месяцев. — Но зато вторая, про сердечного «[[Клод Дебюсси (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">друга-Дебюсси</font>]]» (умершего шесть лет назад) была далеко не так проста. И даже более того: с поворотом и двумя заворотами... не исключая кишок. Она (эта статья) внезапно открыла шлюзы..., и выпустили наружу все те долголетние гнойники, которые Сати копил в течение четверти века отношений с этим ..., так сказать, родоначальником... [[Импрессионизм до импрессионизма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">(им)прессионизма</font>]]. Вторым, несомненно. После своего безвестного друга. — И ещё... главным [[Импрессионизм до импрессионизма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">им(прессионистом)</font>]] на свете. Несомненно, величайшим из них. На нём же. — И наконец, [[Благодарю покорно (Михаил Савояров)|<font color="#551144">благодаря</font>]] Роше и Бранкузи, [[Сибил Харрис (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Сибил Харрис</font>]] и ярмарке тщеславия, долгий обет мол’(чания) был нарушен. Заказ сделал своё дело. Уста отверзлись. И Сати [[Что сказал Заратуштра, ос.68 (Юр.Ханон)|<font color="#551144">сказал</font>]]. Сказал — <big>всё</big>..., хотя, нет, — конечно, нет. — Не так. Не всё. Далеко не всё. И даже более того: ''почти ничего''. Но во всяком случае, он оставил между строк достаточно намёков, которые позволяют легко достроить ''это'', несказанное и увидеть: ''из чего'' же состояла его начальная жизнь, а затем её продолжение..., а также [[Импрессионизм до импрессионизма (Этика в эстетике)|<font color="#551144">открытие «нового стиля»</font>]]... в конце 1880-годов. Прошлого века. — Нет, уже́ позапрошлого. Опоздал.<br> | ||

Разумеется, дело ''не выгорело''. Вторую статью не опубликовали, в отличие от первой. Возможно, устрашившись ''импрессии'' гнева. — Но зато она осталась. В рукописи. И в копиях. — И теперь, раз и навсегда, она есть — как факт и живое доказательство того, что было. — ''Во́т'' за что ещё можно благодарить ателье Бранкузи, [[Анри-Пьер Роше (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Анри-Пьера Роше</font>]] и его пресловутые американские знакомства... В особенности «прекрасную госпожу», Сибил Харрис. Не раз (и не два), тайно или явно, она приходила на помощь со своими звонкими, блестящими су.<br> | Разумеется, дело ''не выгорело''. Вторую статью не опубликовали, в отличие от первой. Возможно, устрашившись ''импрессии'' гнева. — Но зато она осталась. В рукописи. И в копиях. — И теперь, раз и навсегда, она есть — как факт и живое доказательство того, что было. — ''Во́т'' за что ещё можно благодарить ателье Бранкузи, [[Анри-Пьер Роше (Эрик Сати. Лица)|<font color="#551144">Анри-Пьера Роше</font>]] и его пресловутые американские знакомства... В особенности «прекрасную госпожу», Сибил Харрис. Не раз (и не два), тайно или явно, она приходила на помощь со своими звонкими, блестящими су.<br> | ||

Текущая версия на 14:24, 25 марта 2024

Боже, боже, как меня вчера рвало!..

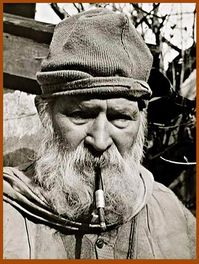

Константи́н Бранку́зи, для французов, впрочем, он Бранкузи́ (Constantin Brâncuşi или Brîncuşi, как его звали на этой..., как её, родине по названию Румыния, а для всего остального мира — Constantin Brancusi)... Скобки закрываются. Начинается — она, «бесконечная колонна». Сухо. Из дерева. В металле... — Даты жизни: 19 февраля 1876 — 16 марта 1957. Значит, так: Бранкузи прожил длинную, слишком длинную жизнь. Как настоящий крестьянин. Он умер — в возрасте... Да, ему было..., одну минутку..., сейчас посчитаю... Значит, я считаю, что ему было около восьми десятков лет, когда он умер. Но на самом деле ему было — гораздо больше. И вовсе не потому, что ему стукнуло. Например... 81 год и ещё почти месяц. Совсем не потому. — На самом деле Константен Бранкузи прожил несколько жизней. И имел несколько смертей. — Но это, увы, как уже не раз бывало, тема совсем для другого раз (говора). Константе́н Бранку́зи родился ... три эпохи назад, 19 февраля 1876 года (это — очень давно, если позволите сказать) в селе Хобица (юго-запад Румынии, придунайская провинция Малая Валахия). Место, прямо скажем, не из самых приятных. — До сих пор, кстати. Особенно для такого странного человека, который немного того́..., не похож на своих односельчан. И не пытается. Вдобавок, художник. Или ещё того хуже — скульптор. Ваяет, значит... Или лепит, что ещё хуже. — Впрочем, оставим это дело на будущее, как заметку. — Зарубку на стволе... чаши (исключительно для тех, кто понимает). Чаши Сократа. Константе́н Бранкузи́ умер ... спустя три эпохи, 16 марта 1957 года в Париже (это — уже не так давно, если позволите сказать). Пожалуй, Париж 1957 года — это местечко куда более подходящее..., ну, если не для жизни, то — для смерти такого человека, каким был он. Константен Бранкузи. Или Константин. В конце концов, какая разница! — мало ли в Румынии всяких констанций и «констант», недостаточно константных? [комм. 2] Таким образом, подытоживая сказанное, придётся констатировать: Константен Бранкузи умер в значительно более подходящем месте, чем родился. И здесь, вне всяких сомнений, содержится некая истина. Возможно, даже абсолютная (относительно абсолютная, разумеется). — И тут, на этой бравурной ноте заканчивается вступительная часть «в - Ступления»..., — возможно, ради того, чтобы началось нечто другое, значительно более значительное. Чтобы не говорить лишнего (а оно — всё лишнее), Константин Бранкузи имеет следующее место. Он :

Но и это ещё не всё, с позволения сказать. И прежде чем начнётся основная часть, я буду вынужден сделать скорый эскиз. В верхней части листа этой бумаги, слегка пожухлой... Стыдно признаться. Банально сказать. Но Румыния..., увы, не то́..., — и даже более того: совсем не то́ место, где можно было бы искать хотя бы какую-то абстракцию. И только глубочайший изъян, а если точнее сказать, только глубочайшее столкновение трёх изъянов могло привести к подобному результату, раз уж он есть...[3] — Этот Константин Бранкузи, — а вернее говоря, Костя Брынку́шь родился «слишком маленьким и слишком бедным ... в слишком старые времена». Да ещё к тому же и — в тех местах (не слишком отдалённых), где турецкие ятаганы века́ми встречались с венгерскими палашами Габсбургов. — По правде говоря, совсем не место для... искусства. Даже — для традиционного. Ну..., разве что древнейшего. ...Мой добрый Друг. Таким образом, следуя неведомой невидимой формуле и покинув град Крайову, где окончивший школу молодой художник Брынкушь не нашёл себе места, он... отправился — в столицу. Этот город назывался Бухарест, разумеется. — Но увы. Там приятных оказий уже не случилось. В «столичную» («национальную») школу изящных искусств Брынкуша не приняли. Кое-как, в течение четырёх лет (1898-1902) перебиваясь с хлеба на корки, бывший мальчик на побегушках брал частные уроки — у нескольких учителей той школы, куда его не приняли... Пожалуй, достаточно. Сократим эту нищенскую повесть... — И больше никогда не будем так поступать. Мой Дорогой Добрый Старый Друг. Добрый день. Летом 1939 года, за считанные дни до начала странной войны Франции с Гитлером, словно животным (крестьянским) чутьём учуяв нависшую с севера опасность, Бранкузи совершил свой очередной прыжок..., ещё одно удачное «Je retire», — на сей раз — через Атлантику. Он (на этот раз, правда, не пешком) перебрался из Парижа — в США, поначалу в Нью-Йорк, где уже был известен, и имел немало друзей и поклонниц... Последние 18 лет его жизни прошли там, в отдалении и от Румынии, и от Парижа... И тем не менее, его благодарность до конца дней осталась с Францией. Старой крестьянской костью он воспринимал эту бедную страну — как дорогого доброго человека, спасшего его от безвестности, грубости и нищеты... на первой родине. Теперь он возвращался туда — не безвестным Брынкушем, а французской (американской) знаменитостью. Скульптором с мировым именем, да ещё и аб...стракционистом! Пожалуй, здесь самое время поставить двойную черту и закончить вступительную часть, которая и так уже слишком затянулась. — Не ради неё я затевал всю эту историю.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

- Пожалуй, вот и всё сокровенной знание, в общих чертах.

Наконец, началось долгожданное наступление войск союзников и война — эта дивная мировая война — почти закончилась. Во всяком случае, покатилась к своему окончанию, вместе с немцами, которых вместе с ней... покатили назад, на север... Впереди оставалась какая-то мелочь, всего-то! — поверженная Германия, ещё один позорный мир (и опять версальский!), а затем — ещё одна прекрасная война, уже вторая. На сей раз, пожалуй, самая прекрасная.

Впрочем, пока об этом рано беспокоиться... Июнь. Версальский мир. Победа. Долгожданная тишина. Шум. Многострадальный Эльзас и Лотарингия наши. — Опять наши! Спустя столько лет, полвека, — и мы вернули их!

Лето, затем осень. И мир удивительным образом продолжал продолжаться! Да. Это был невероятный подъём, почти эйфория. Кажется, именно тогда Эрик Сати впервые пожал грубую & шершавую ладонь Константена Бранкузи, переступив порог «прекрасного румынского сарая», где хозяин дома, простой французский скульптор, жарил мясо на крестьянской железной спице. Давний приятель Сати, писатель и переводчик Анри-Пьер Роше — стал тем, кто привёл его сюда ноябрьским вечером 1919 в компании с Марселем Дюшаном и Катрин Дрейер,[комм. 9] и познакомил с вечно нечёсаным & бородатым хозяином мастерской. После того вечера — почти шесть лет парижской жизни Бранкузи были буквально — освещены особенной, странной и неровной дружбой с Эриком Сати, этим невероятно странным, причудливым и эксцентричным французским «композитором музыки», который был старше ровно на десять лет. Сати, этот ни на кого не похожий Сати — частенько наведывался к нему в ателье, уже сам. Неизменно корректный, предупредив письмом..., или пневматической почтой. Или условившись заранее... Или, случалось, они приходили сюда — вместе, встретившись и позавтракав где-нибудь в городе. — Странное дело, но иногда они почти в точности менялись местами: «композитор музыки» и скульптор форм. Едва ли не всякий раз после обеда Бранкузи наигрывал для него на скрипке..., что-нибудь непременно румынское (в духе «Гноссиен-н-н-н», не иначе, так хотелось бы думать). Иногда, впрочем, его заменял (у скрипки) кто-нибудь очередной, из числа румынских приятелей, — ну, например, это мог быть молодой музыкант — Марсель Миха́ловичи. А Сати..., со своей стороны — давал художнику прекрасные и странные, как он сам, идеи для новых скульптур — так бывало не раз, и не десять.

...Своей экстравагантностью Сати буквально ослеплял Бранкузи. Это он приучил его к словесному фехтованию, научил творческой самоуверенности, чёткой ясности мыслей... Но и Сати, в свою очередь, испытывал восхищение перед Бранкузи, хотя при всякой встрече они проводили время, непрестанно поддевая и задирая друг друга, как два подростка...[9]

Анри-Пьер Роше, «Записки об искусстве».

Честно говоря, этот тон, несколько навязчивый и сентиментально-идиотический..., этот тон, (я хотел сказать) в котором написана статья про Константина, — меня слегка раздражает. Уместен ли он? я, они... Их, наконец. — Однако..., увы. Ничего поделать я не могу. Потому что именно таков, как ни крути, был основной внутренний тон центрального предмета статьи. — Колонна без конца. Пять чаш Сократа. И на самом кончике хвоста — печальный глаз, один. Или два. — Огромное, ни с чем не сравнимое одиночество. — То, которое может быть известно всякому в этом мире. Но никто..., почти никто не трудится его увидеть и раскрыть. Для себя.

Тем более, для постороннего взгляда.

Дорогой драгоценный Друг. Спасибо.

Радиге передал мне Ваше дружеское приглашение на четверг 7 часов (19 часов).

Но прошу Вас, не забавляйтесь, слишком часто засовывая свою руку в свою любимую волосатую трубу. Так Вы даже не сможете увидеть, есть ли в ней копоть. Предоставьте ей оставаться там, где она лежит. Да-с.[4]

— Константену Бранкузи от Эрика Сати (14 ноября 1922, письмо)

Словно бы совсем из разных мест. Мысли, головы, зе́мли... Кстати говоря, так бывало не раз, и даже не два. Удивительно было бы пересчитать, загибая пальцы. По порядку. Или хотя бы вдоль него. Даже при первом ... беглом взгляде со стороны.., и далеко со стороны — буквально сами собой, из ни-че-го возникали внезапные аналогии, или параллели — между творческими лицами и характерами Бранкузи и Сати. Причём, возникали они даже у тех, кто не был с ними знаком или — не подозревал об их общении, человеческом и внутреннем. — Необычайная простота, даже оголённость их искусства иногда выглядит так, будто музыка и скульптура вышли из-под одного кайла.

Пожалуй, я не стану перечислять десятки. Но один пример выглядит особенно выпуклым, вследствие некоторой своей замороженности. И правда: странно было бы предположить иное, когда речь идёт о шестёрках... Сейчас я его приведу, этот пример.

...известный (а также небезызвестный) французский критик и музыковед Анри Колле, в своей программной и очень скоро ставшей исторической статье, посвящённой якобы появлению французской «Шестёрки»,[комм. 10] в нескольких словах писал только о композиторе Эрике Сати и имел в виду только его музыкальное творчество. Однако, сам не подозревая о том, означенный мсье Анри Колле всего в двух словах нарисовал (под видом Сати) — удивительно точный штриховой портрет Константина Бранкузи. Приятно полюбоваться на эту несравненную живопись... одного парижского музыковеда..., не называя имени:

...в своём отвращении ко всяким туманностям: расплывчатостям, прикрасам, убранствам, к современным трюкам, часто преумноженным техникой, тончайшие средства которой он прекрасно знал, Сати сознательно от всего отказывался, чтобы иметь возможность как бы резать из цельного куска дерева, оставаться простым, чистым и ясным.[10]

Анри Колле, «Пять великорусов, шесть французов и Эрик Сати», 16 января 1920».

|

С окончанием войны..., этой прекрасной войны — вся жизнь в Париже удивительным образом переменилась. Из города-изгоя, города-мишени, жертвы регулярных обстрелов и бомбардировок, лежавшей буквально под ногами у немцев, почти на линии фронта, — Париж превратился в бурный, богатый (в смысле количества денег) и, вдобавок, очень свободный город, наводнённый бывшими военными и иностранцами... Массой иностранцев. И не только беженцев. — Конечно, первую скрипку здесь играли русские. Ещё — восточная Европа. И не только Европа. И не только восточная. В Париже были — все. Но также очень много было — американцев. Последнее обстоятельство, — скажу тихим голосом, — совсем не странно, даже на первый взгляд. И весь Париж, и Монпарнас — в особенности, с каждым годом всё более наводняли богатые американцы (и прежде всего, американки) свободных наклонностей, — тоже своеобразные «беженцы нравов» через океан. Эти люди, искавшие яркой среды, артистической жизни и желавшие избежать столкновений с пресловутым пуританизмом в своей стране, — как правило, они находили в Париже ровно то, что искали... Едва не половину своих американских приятелей последних лет жизни Эрик Сати встретил в ателье у Бранкузи или в (книжном) магазине у Сильвии Бич.[комм. 11] С некоторыми из них его свёл, впрочем, всё тот же Анри-Пьер Роше, который почти всю войну провёл там, за океаном и, как следствие, неплохо оброс именно такими, артистическими знакомствами...[7]

Кстати говоря, чтобы закончить эту тему, даже толком и не начав..., — к числу именно таких заокеанских знакомцев принадлежала и ещё одна шикарная американка, Сибил Харрис (Sybil Harris). Именно благодаря ей весной 1922 года Сати получил славный (хотя и несколько подозрительный) заказ на две статьи от Нью-Йоркского журнала «Ярмарка тщеславия». Первую — на эссе о Стравинском, а вторую — о Дебюсси, конечно...[7] За обе статьи Сати получил роскошный гонорар. Как он любил, хотя бы иногда. Одна из них (о Стравинском, конечно) была посредственна и корректна, ну... — чисто, профессионал во штанах и гетрах. Вполне подстать предмету. Лысый, молодой, талантливый..., преуспевающий... и даже мускулистый. Всё как полагается. Эту статью журнал благополучно опубликовал спустя несколько месяцев. — Но зато вторая, про сердечного «друга-Дебюсси» (умершего шесть лет назад) была далеко не так проста. И даже более того: с поворотом и двумя заворотами... не исключая кишок. Она (эта статья) внезапно открыла шлюзы..., и выпустили наружу все те долголетние гнойники, которые Сати копил в течение четверти века отношений с этим ..., так сказать, родоначальником... (им)прессионизма. Вторым, несомненно. После своего безвестного друга. — И ещё... главным им(прессионистом) на свете. Несомненно, величайшим из них. На нём же. — И наконец, благодаря Роше и Бранкузи, Сибил Харрис и ярмарке тщеславия, долгий обет мол’(чания) был нарушен. Заказ сделал своё дело. Уста отверзлись. И Сати сказал. Сказал — всё..., хотя, нет, — конечно, нет. — Не так. Не всё. Далеко не всё. И даже более того: почти ничего. Но во всяком случае, он оставил между строк достаточно намёков, которые позволяют легко достроить это, несказанное и увидеть: из чего же состояла его начальная жизнь, а затем её продолжение..., а также открытие «нового стиля»... в конце 1880-годов. Прошлого века. — Нет, уже́ позапрошлого. Опоздал.

Разумеется, дело не выгорело. Вторую статью не опубликовали, в отличие от первой. Возможно, устрашившись импрессии гнева. — Но зато она осталась. В рукописи. И в копиях. — И теперь, раз и навсегда, она есть — как факт и живое доказательство того, что было. — Во́т за что ещё можно благодарить ателье Бранкузи, Анри-Пьера Роше и его пресловутые американские знакомства... В особенности «прекрасную госпожу», Сибил Харрис. Не раз (и не два), тайно или явно, она приходила на помощь со своими звонкими, блестящими су.

Что поделаешь: так было. Ещё при жизни, — как я мог бы сказать сегодня. Или вчера.

Добрый Дорогой Друид.[комм. 12]

Как поживает Ваше доброе старое здоровье доброго друга? И не должны ли мы в таком случае пообедать вместе у нашей дорогой подруги госпожи Харрис? Мне рассказывают, что Вы пребываете в печали, Дорогой Друг. Это правда?.. Если это на самом деле так, я хочу прийти и пожелать доброго дня Вам, тому, кто так добр и велик – лучший из людей, как Сократ, которому Вы, определённо, брат. Мой брат.

Не нужно слишком печалиться, Дорогой добрый Друг. Вас очень любят, Вы не должны забывать об этом. Плюйте, ночью & днём, на «олухов» и «скотов» – это Ваше священное право; но помните, что у Вас есть друзья, которые Вас любят & восхищаются Вами, мой добрый великолепный старик. <...>

Дружески Ваш: ES. 16 апреля 1923.[4]

— Константену Бранкузи от Эрика Сати (ещё письмо)

Совсем не просто так, — скажу слегка понизив голос, — Сати намекал в своих письмах на волосатые трубы и маленьких птиц, рассевшихся по ветвям. Не будем мелочиться. Настоящий румынский крестьянин, Бранкузи не оставлял своих почти балканских привычек и в Париже... — ни внутри, ни снаружи себя, вестимо. И временами они выливались в нечто вполне неожиданное... даже для автора.

|

Ещё во время войны, в 1916 году Бранкузи (не поворачивается язык сказать) вырезал..., вылепил ... или слепил, а затем даже отлил в бронзе, пожалуй, одну из самых славных своих (камерных) скульптур. Славных — в прямом смысле слова, я хотел бы уточнить. Поначалу этот артефакт носил название «Портрет княгини Бибеско»,[комм. 13] но затем (из соображений пол-литического порядка) приобрёл более округлую и — нейтральную: «Княгиня Х.» (Princesse X.) — Впрочем, внешнего вида само́й скульптуры это название ничуть не изменило. Скажем так: женский бюст... имевший несомненное сходство с оригиналом — хотя и... почти абстрактное. Однако, не вызывавшее никаких вопросов. Проще говоря, объект был очень актуален. Для всех времён. И нравов... — То ли политическая сатира, то ли просто сатир... политический. — Однако... оставим. Каков бы он ни был, этот бюст (сатир), но его место в истории искусства XX века..., пардон, в истории человечества переоценить невозможно. Или недооценить. В общем, всё равно.

Не раз и не два этот бюст княгини Бибеско — вызывал скандалы. Большей частью, портативные. И всё же, учитывая некоторую близость означенной княгини к правительственным кругам. А также сферам..., и полусферам. В отличие от Маты Хари (прости господи)... Ведь мы очень хорошо знаем, что правительство, а также президент Республики — выше всяких подозрений. И не просто выше..., а значительно выше. Чтобы не произносить высокопарных слов восхищения. Французское правительство, оно всегда отличалось этим. В отличие от разнузданных нравов российского высшего чиновничества и номенклатуры... А также про...странного табеля о рангах... заведомо, они не позволяли себе ничего. Лишнего.

— Короче говоря, в феврале 1920 года разразился небольшой скан-дал, в высших сферах. И полусферах... Как уже не раз бывало (в истории нашей прекрасной демо- & порнократии). — Само собой, скандал, слегка скандалезный и немного скандальный, был вполне к месту. И не слишком расстраивал автора скульптуры. Поскольку — расстраиваться было уже поздно. Напротив, он добавил кое-какой славы. Ему. И его княгине..., после всего. — В феврале 1920 ихнее (как всегда) прекрасное правительство (и лично министр куль ... т’уры) издало оф-фициальный запрет по поводу (и без повода) участия румынского мсье Бранкузи в «Салоне Индепендент» (неправильное название ежегодной выставки). Этим распоряжением господину К.Бранкузи было однозначно за-пре-ще-но выставлять свой «Портрет княгини Бибеско» (или «Княгини Х.» как она называлась в экспозиции) под предлогом (совершенно абсурдным), что эта бронзовая скульптура вызывает у кого-то из членов правительства ассоциации — с фаллосом.

Странное, я скажу вам, у них воображение...

Чтобы не сказать большего.

Думаю, в беспочвенности подобных, с позволения сказать, инсинуаций сегодня может убедиться всякий, взглянув прямо здесь на небольшую копию этого бюста... Уже всем в зубах навязли эти бесконечные придирки разных правительств к скульпторам и художникам. Весь свет знает, какое мерзское..., разнузданное воображение... у министров. Тем более, культуры. И в любом объекте (даже искусственном, даже искусства) они неизбежно видят... одно это. Своё. Наболевшее...

— Однако..., оставим эту тему как непродуктивную и (почти) б’анальную. В данном случае она — не имеет веса.

Тем более, если вспомнить: только что кончилась война. И даже мир..., а вернее сказать, плоды этого позорного версальского мира ещё не были вкушены и распробованы... как следует. На зуб. Только подумать!

Версальский мир... Как это романтично.

Оставим неуместные шутки... 25 февраля 1920 Эрик Сати вместе с многочисленными представителями артистической общественности Монпарнаса подписал открытую петицию протеста против дебильного (как всегда!) запрета правительственных охлократов... из числа культурной и сословной элиты Франции... Долой клику обожравшихся воров и преступников! — Впрочем, это я немного увлёкся. Тогда Эрик Сати был только недавно знаком с Константином Бранкузи. И тем не менее, принимал очень горячее участие в его делах. Он вообще очень любил художников..., это были в высшей степени — его — люди. В отличие от композиторов, например. — Или просто... музыкантов.

...Видел недавно Бранкузи, автора бюста «Княгини Бибеско»: (я очень хотел бы Вам нарисовать портрет этой великой Госпожи: но увы, здесь невозможно под страхом нашего карающего государственного органа, всё-таки — открытка, как-никак). В общем, двумя словами, её бюст в целом очень сильно напоминает хвост, очень толстый торчащий кверху хвост нашего брата, но не сестры. Довольно мило, после всего. Доброго дня Вам обоим от ES. Аркёй-Кашан.[4]

— Андре Дерену от Эрика Сати (4 октября 1921, письмо)

— Примерно теми же временами (и нравами) датируется ещё одно оффициальное заявление, подписанное Сати с целью ускорить процесс прохождения «таможенных» формальностей птицы из белого мрамора Бранкузи, — скульптуры, возвратившейся с очередной выставки в Нью-Йорке и застрявшей где-то на границе, отчего она рисковала не долететь вовремя к другому..., весьма важному для скульптора событию.

Бранкузи был не слишком многословен... Даже на родном языке. Скажем так, чтобы ошибиться наверняка: он не был «человеком слова», в отличие от Жана Кокто, например. Не болтун, не балагур... Молчаливый, сумрачный и даже тяжеловатый, он не слишком хорошо владел... языком. Не только французским, но и своим. Собственным. Пожалуй именно в этом вопросе Эрик Сати оказал своему карпатскому другу наибольшую услугу. По размеру. Не менее медвежьей, несомненно. — Бранкузи буквально преображался в присутствии Сати, иногда жонглируя игрой слов не хуже своего учителя... Будущие названия его скульптур — как же они изменились и как выиграли... от этой невольной стажировки. Право слово, это был уже совсем не тот Бранкузи. Похоже, его даже подменили... отчасти. — И не раз Сати приходил на помощь, когда Бранкузи было нужно совладать с французским языком: оффициальным или разговорным. Или даже совсем непечатным... Не исключая его последнего варианта.

Да. И такое бывало.

Кстати сказать: оба много курили. Им это (якобы) нравилось. Однако я (если говорить маленькую правду) — ни разу не присоединился к этому чудовищному испусканию дыма. На мой вкус, это дело — совсем не фумизм. И даже более того: прямо противоречит его летучим... неуловимым принципам (если они у него есть).

Практика, впрочем, свидетельствует об обратном.

Курúте, мой друг, курите..., —

иначе другой будет курить вместо вас...[4]

Сохранилось несколько беглых сюжетных фотографий, сделанных в 1923 году где-то в парках Фонтенбло во время игры в гольф. На них Эрик Сати как всегда — безупречный, непричастный и слегка ироничный. Наклонив голову, слегка сверху вниз..., он только следит за игрой, которую Бранкузи, судя по всему, пытается освоить... Или напротив.[12] Впрочем, последнее имеет значение — только для тех, кто понимает.

|

Таких не много осталось, однако...

Кстати о фотографии... Сам Бранкузи регулярно упражнялся в этом ремесле, не скажу — «древнейшем». Прежде всего, он освоил фотографирование по малой нужде, ради своего основного дела. Регулярно снимая новые (и не новые) скульптуры, — как для развёрнутого «досье» в альбомах или папках, так и для предложения — выставкам или музеям. Последнее — чаще всего происходило по почте. Так, львиная доля его переписки с Америкой происходила вокруг фотографий скульптур: новых и не очень. Однако в те годы мода на фотографию была почти в зените своего интереса, а потому дело отнюдь не ограничивалось одними княгинями Бибеско или их оттисками. С большим увлечением, чтобы не сказать — удовольствием — Бранкузи фотографировал и многих других княгинь. Между прочим, и в (на) натуре, — и у себя в мастерской. Впрочем, прошу прощения..., кажется, эта тема уводит меня немного не в то место... в отличие от всего прочего. Поскольку автор излишне прямого (и откровенно говоря) портретного сходства princesse X. — был натурой южной, точнее говоря, юго-восточной..., весьма часто и бурно увлекающейся (не кающейся)... и — с большим размахом (не исключая — крыльев). А потому... опять оставим эту тему для другой статьи, немного того... порно.

И вот о чём бы я хотел сказать отдельно: в 1922 году Бранкузи сделал несколько серий фотографий Эрика Сати в своём ателье, специально зазвав его к себе для этой цели: в праздничном рединготе и — с оффициальным бутоном в петлице. (Чистейшая неправда, само собой, но... положение обязывает). Правда, это дело не обошлось без некоторых специфических сложностей, неизменно присущих общению Бранкузи с этим неуправляемым «композитором музыки»... Во время съёмок Сати, как всегда, настолько сильно смешил фотографа своими каламбурами и издёвками, что его прекрасный аппарат трясся, а временами — едва не падал.[7] Несмотря на этот производственный казус, некоторые фотографии получились до того живыми и удачными, что Сати (обыкновенно весьма привередливый и пристрастный к своим оттискам) с благодарностью использовал одну из них — для рекламной открытки своего (временного) издателя Руара,[комм. 14]

а также и сам заказал большой тираж крупного формата, предназначенный в качестве маленького сувенира для своих ближайших друзей.[комм. 15]

Отдельной статьёй «расходов» — была неискоренимая, а временами — курьёзная любовь к музыке (о чём мне, честно говоря, и сказать-то неловко, как о чём-то почти до предела срамном и неприличном). Причём, Бранкузи любил всё... или почти всё. Особенно на первых порах. Не задумываясь, смешивал водку с пивом, мерзейшее шампанское для бедных (клошаров) запивал кальвадосом и напоследок опрокидывал ещё и стакан «кровавой Мэри». Всё это было. Увы. И тем более эта его всеядность..., доходящая до неприличия, касалась музыки Сати. И тем более с громадной готовностью Бранкузи бросал все свои дела и посещал все возможные концерты и спектакли Сати, происходившие в 1920—1924 годах, очень просил звать его всегда-всегда, и накрепко обижался (дулся), если по какой-то причине о нём забывали и ему не доставалось билетика.[4]

|

Сати же, в свою очередь, <слегка брезгливо> посмеивался (в данном случае, нехорошо) — над провинциальной всеядностью румынского друида. Ещё со старых времён (в данном случае, без уточнения, каких именно) Сати очень не любил..., или, скажем мягче, недолюбливал..., когда его смешивали с прочим... Пускай даже и в таком, более чем «доброжелательном» ключе. Правда, на выручку пришло одно событие... исключительное не только для Сати и Бранкузи, но и для истории музыки этого..., как его..., в общем, — ХХ века. Как оказалось, всеядность друида не бесконечна. Она могла продолжаться только до одного момента..., когда внезапно, словно приливной волной с этого старого загаженного пляжа, наконец, смыло — все окурки, всеобщий мусор и ржавые консервные банки из-под прошлогоднего собачьего дерьма. Несмотря на излишний пафос, этим событием стало — исполнение симфонической драмы «Сократ». Но в особенности, — случившийся далеко не сразу — основной премьерный концерт, когда «Сократ», наконец, был вынесен на на публику не в усечённом виде, а впервые «как надо», в полном виде: с оркестром и четырьмя (как дважды два) растерянными певицами. После того дня вся «так называемая музыка» для Бранкузи разделилась на аркёйского «Сократа» и — всё остальное. Пожалуй, это было самое верное, что могло произойти в данном случае.

И не только слова. Под близким впечатлением симфонической драмы «Сократ», и как прямой отклик на неё, Бранкузи создал скульптуры «Платона», «Сократа», но прежде всего — многочисленные варианты & вариации «Чаши Сократа» из сухого дерева (1922), которые вошли в число его лучших и известнейших творений. Все эти скульптуры несут в глубине своего материала негласное (согласное) посвящение Эрику Сати, вечно ехидному и насмешливому аркёйскому Сократу. — А одно из главных монументальных произведений Бранкузи, «Бесконечная колонна» представляет собой — центральную часть (ножку) «чаши Сократа», от которой «отсекли всё лишнее».

В свою очередь и Сати не раз с радостью признавался, что художники имеют на него значительно большее влияние, чем все композиторы, вместе взятые. Робер Каби, один из «учеников» последнего года жизни Эрика Сати, приводит его слова, будто именно в одном из ранних вариантов «Колонны без конца» он нашёл ключ к внутреннему построению своей оперы «Поль & Виргиния», начало сочинения которой датируется примерно 1921 годом.[7] Здесь, пожалуй, я бы поставил много...точие (бесконечное, желательно). И взял ... затем ... особенно длинную & выразительную паузу. Возможно, прежде всего потому, что — в данном случае — брать больше нечего.

Удивительная насмешка (для тех, кто хотя бы немного понимает)... Пожалуй, даже я не смог бы придумать более тонкой..., и ехидственной анналогии (опечатке верить). «Колонна без конца»... Или бесконечная колонна... Что может быть вернее в случае «Поля и Виргинии», этой единственной в своём роде, — и снова уникальной (перво)открывательской оперы. Бесконечной оперы, оперы без начала и конца..., которая так никогда и не была «закончена»..., и существование которой, в конце концов, окончательно исчезло где-то там, в бесконечной высоте неба, — где должна была бы (по идее) исчезнуть и «бесконечная колонна» Бранкузи... — в том случае, конечно, если бы она всё-таки не «кончилась»..., причём, достаточно скоро. — И не слишком высо́ко.

Дорогой Добрый Толстый Друг. Но что же с Вами сталось?

Я слышал, что Вы приболели, но выздоровели. Так-то лучше.

Роше мне сообщил, что я подложил Вам какую-то «свинью», или, по крайней мере, грязного «кролика». Но когда же это случилось, дорогой Друг? Был ли он с гречневой кашей..., или кислой капустой? Я теряюсь в догадках... Если да – что наверное так, поскольку Вы это ему сами сказали – то простите меня, прошу Вас: я всего лишь мелкий вертопрах – очень уродливый & который умоляет Вас простить его.[комм. 16]

Я рассчитываю (на пальцах) прийти крадучись, на цыпочках и повидать Вас, невооруженным глазом. Вы увидите человека, который сильно постарел, особенно за последние двадцать пять лет. Я очень нуждаюсь в отдыхе; врач рекомендовал мне развлечения: верховую езду, плавание, воздухоплавание & ровно тысячу сто девять удовольствий, одно из которых – дружеская встреча с Вами.[4]

— Константену Бранкузи от Эрика Сати (среда, 27 июня 1923, письмо)

И ещё..., чтобы закончить со всеми вопросами относительно «бесконечных колонн»... Еда. Конечно, еда и питьё. Вот что бесконечной колонной соединяло Бранкузи и Сати. И здесь (равно как и в так называемом «вопросе о курении»), я делаю шаг назад и изображаю безучастное лицо, полное скорбной брезгливости и сочувствия. — Да. Конечно, еда.

Пожалуй, на этом месте стоило бы закончить эту ... бесконечную статью... или хотя бы прервать её — с тем, чтобы начать с другого места... и совсем в другом месте. Далеко отсюда. Но не тут-то было. Подобно «Полю и Виржинии», это прекрасное намерение — так и останется скрытым открытием. В последнее время...

Настоящий парижский крестьянин, Бранкузи любил и умел особенно готовить. И нередко созывал гостей — именно для того, чтобы угостить. Прямо там, в своём густом фантастическом лесу, между деревьев, птиц и сократов... — ступить ещё раз на миллиарды раз хоженный до него путь смерти. Разумеется, совсем не так это виделось там. На месте. И в процессе. Те, кто приходили к нему. И те, кто оставался. На долгие годы. Или навсегда. Один изысканный обед, собственноручно приготовленный Бранкузи, очень подробно описал всё тот же Анри-Пьер Роше в своих дневниках. Между всего прочего роскошества, румыно-скульптурного, там упоминается как-то особенно запечённая утка и (выделено автором особо) какое-то невероятное, вкуснейшее холодное пюре из фасоли...[7] — Практически, первозданная глина под соусом из музыкального блюда...

Как я вам сочувствую, мой прекрасный, прекрасный человек... — Несомненно.

— О, мой дорогой Эри́к... О, мсье... — О...

...Как же наш милый друг Бранкузи помирал вчера от скуки!.. Да... Бедный старик напился, достаточно сильно – и разумеется, у Пуаре...[комм. 17] Он неплохой человек, но когда он пьян, то просто смертельно зануден – чтобы не сказать больше...[4]

— Пьеру де Массо от Эрика Сати (суббота, 21 июня 1924, письмо)

1925 год стал последним. Промозглые парижские дожди, вечный январский потоп — доконал этого больного Эрика. К заслуженному циррозу прибавилось незаслуженное воспаление лёгких. И ещё кое-что, в дополнение... Это не диагноз, разумеется. Это — слабость..., и даже смерть. Я слышал..., так принято между людей. В последнее время. Совсем недолго...

Впрочем, не будем больше — о нравах. Это мне не по вкусу..., чтобы было понятно.

Или совсем наоборот.

|

Эти последние полгода, когда смертельно больной, истощённый Сати — уже не человек, а остаток, практически, скелет, обтянутый кожей — лежал в больнице (имени Иосифа и в корпусе Гейне, чтобы не говорить лишнего), меняясь друг за другом, его посещали — они. Художники. Нет, не композиторы. — Жорж Брак кормил его с ложечки. Валентина Гюго — приносила пачки свежих носовых платков. Пикассо и Сюрваж — меняли, порой, насквозь мокрые простыни. Наконец, потерянный Бранкузи раз за разом навещал его, принося с собой собственноручно сваренный... бульон. Куриный бульон, — я хотел сказать.[4]

— В конце концов, какое прекрасное блюдо... — для последних дней «композитора музыки».

Ничем не хуже холодной фасоли.

Наконец, шутки закончились. Совсем ослабевший Сати уснул... и не проснулся. Последний остаток человека. Утром 1 июля 1925 года это стало понятно. Хотя и не всем.

Очень долго Бранкузи не мог поверить. Для него в этом мире что-то сломалось. И до самой смерти..., а ведь он прожил гораздо дольше Эрика..., опустевшее место оставалось пустым. Александр Истрати и Наталия Думитреско, его пожизненные ассистенты по скульптурной мастерской, рассказывали,[комм. 18] что даже спустя годы..., спустя десятки лет... иногда они слышали раздававшееся из его комнаты бормотание:

- «Сати, Сати, почему ты больше не здесь?»

после ’ Словие

Через год после смерти Эрика Сати..., и (вдобавок) — в день его рождения (17 мая 1926)..., и (в довершение всего) в его юбилей (Сати исполнилось бы 60 лет, не так ли?) — граф Этьен де Бомон организовал в театре Елисейских полей — свой второй «Фестиваль Эрика Сати». Одной из целей этого события было — собрать сумму, достаточно скромную, впрочем, чтобы поставить на могиле — надгробный памятник. К сожалению, цель не была достигнута...[7]

— Оставим. Это была только первая причина. И даже не последняя.

Подумаешь, в конце концов, какой-то памятник... После всего... Ridendo dicere severum...[16]

Смешно говорить...

А молчать — ещё смешнее...

Сразу после смерти Сати..., — Константин Бранкузи взял свой фотоаппарат, тот самый, который трясся в его руках от смеха... ещё при жизни..., и отправился в Аркёй, в жилище ехидного отшельника, куда Сати, при жизни, закрыл доступ всем своим друзьям. И не только друзьям. Проще говоря: всем, без исключения. Бранкузи поехал туда на пригородном поезде, чтобы сфотографировать бедную обшарпанную лестницу в «Доме с Четырьмя Каминами». Лестницу, вдоль и поперёк исхоженную Его ногами.[7] И тогда он впервые — потрясённо — увидел рисунки Сати. Те, которые он втайне ... наедине с сами собой делал тушью. На кусочках бумаги. Многие из них, трагически утерянных десятью годами позднее, — дошли до нас только благодаря бережным фотографическим копиям, которые Бранкузи — успел — сделать с них в первый год после смерти «композитора музыки». Основной частью они были среди бумаг Сати, попавших к графу де Бомону (пока он не передал их единственному «наследнику Эрика», брату-Конраду)... — А другой частью рисунки Сати поручил Константину Бранкузи — всё тот же Робер Каби, между прочими материалами, оставшимися у него в руках к лету 1925 года. В течение долгого времени Бранкузи бережно хранил эти рисунки, записи и бумаги, большую часть которых он также перефотографировал... Уже в тридцатые годы, перед отъездом в Америку Бранкузи передал эти документы в дар литературной библиотеке (имени) мсье Жака Дусе, где они и пережили самые тёмные & отвратные годы оккупации. И позднее, в полуразрушенной Франции. И ещё позднее, чтобы не сказать чего-нибудь дурного...[7]

— О, моя бедная Франция! — как не раз любил говаривать дядюшка Альфонс Алле..., впрочем, не без особой интонации в голосе.

— Кажется, я начал говорить о надгробном памятнике... Или плите. — Ах, чёрт! Совсем позабыл об этой мелочи. Вернее говоря, мерзости, — я хотел сказать...

И правда...

|

В первый же месяц после смерти Эрика Сати..., это был июль... Константин Бранкузи нарисовал несколько эскизов и чертёж основного варианта. Он хотел поставить надгробный памятник на могиле «композитора музыки» (как он это сделал немногим раньше для таможенника Анри Руссо)... или хотя бы установить барельеф, если не наберётся на памятник..., — как бы хотелось...[7] Увы, и здесь его поджидала маленькая неудача. Сначала граф де Бомон не смог собрать достаточной для установки памятника суммы... Я уже говорил об этом, чуть выше. В нижнем смысле слова...[7] А затем, как и следовало ожидать — случилась размолвка Бранкузи с этим болваном-Конрадом, родным братом композитора. Я уже говорил о нём чуть выше... В нижнем смысле слова... Этот мсьё Конрад, человек тяжёлого, мизантропического характера (что в общем-то, совсем не порок), в какой-то мере похожий на своего младшего брата... с одною только поправкой — он был вполне обычным человеком..., обывателем и, в конечном счёте, посредственностью..., или бездарностью (это очень мягко выражаясь). А по совместительству ещё и — единственным наследником Сати. Вдобавок, он был женат. Что и решило все вопросы... окончательно.

- В общем, это совсем не удивительно, что Бранкузи не смог поладить с этим «дважды-Конрадом». — И памятник Анри Руссо (Таможеннику) так и остался без законного продолжения. — Аркёйского...

- — «Сати, Сати, почему ты больше не здесь?»

Но впереди... — впереди, — я хотел сказать, — оставалось ещё долгих тридцать лет жизни. Две эпохи. Не исключая третью... Как говорили эти двое: Александр Истрати... и даже Наталия Думитреско. 1 июля, когда умер ... когда заснул и не проснулся Эрик Сати..., им обоим было всего по десять лет. Практически, дети. Два ребёнка... — Они, похороненные в одной могиле с ним, — с константным Константином. — Под одной плитой. И почти без памятника.

Но всё это было значительно позднее. — Настолько позднее, что даже не стоило и говорить. 1997 год... — для тех, кто понимает.

— Практически, вчера.

Как и я сам..., — как и всё на свете.

- — «Сати, Сати, почему ты больше не здесь?»

|

Ком’ментарии

Ис’точники

Литера’тура (запрещённая)

См. так’же

В своё время на основе настоящего эссе «Константный Константин»

« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »

| ||||||||||||