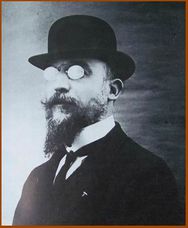

Эрик-Альфред-Лесли (Юр.Ханон)

( совершенно новая глава во всех смыслах ) [комм. 1]

Собственно говоря, времени прошло о-о-очень много. И с тех пор (почти) никто не уцелел..., особенно — из свидетелей. А потому на-верное теперь известно до обидного мало... Уверенно можно утверждать только то, что 175 лет назад этот Эрик (а также Альфред и Лесли) имел (не)удовольствие появиться на свет в некоей Нормандии, и звали его при этом в точности так, как написано (очень ловко) вместо заголовка. Итак, я повторю для тех, кто понимает только со второго раза... «175» лет назад. Дым до небес... Значит: целый век плюс ещё три четверти. Насколько я осведомлён (в нравах местного населения), подобные круглые даты всегда вызывали некоторое выражение удовольствия на человеческих лицах, побуждая к написанию разных статей (чтобы не сказать: книжек), а также устройству как минимум — концертов. К сожалению, ничего похожего в этот раз не случилось. По крайней мере, у нас, на родине первого в истории «октября»... Ну что ж..., значит, за дело пришлось браться мне, честно проявляя, так сказать, частную инициативу. Для начала, значит, концерты... — их я уже устроил в мае и июне, зрителей на них было гораздо больше, чем могли вместить наши выносливые стулья, — так что теперь, как будто, можно написать статью, поставить галочку в графе «сделано» и — успокоиться.

Для начала сказать: про него никто — ничего не знает. (Неплохо для начала)... — А те немногие, кто думает, будто кое-что знает, на самом деле не просто ничего не знает, но и более того: злостно ошибается или попросту — врёт как индюк.[3]

— Чрезвычайно трудно понять..., а тем более — сказать или написать про этого Эрика хотя бы что-то мало-мальски определённое.[4] Ну..., взять хотя бы первые три слова... из его оффициальной биографии, писанной центральным комитетом компартии Франции... В ней буквально нельзя найти ни одного живого места! — а между тем, Сати (при жизни) выглядел — кардинально другим. Можно сказать, он был прямой противоположностью не только подавляющему большинству окружающих..., но и самому себе. Последнее — не так уж и просто. Позволю себе намекнуть, как истинный знаток этого вопроса... Всю жизнь и после Эрик-Альфред-Лесли (все трое вместе и каждый по отдельности) находился в «вечной оппозиции» — и внутри, и снаружи себя, всякий раз вызывая у большинства окружающих (как минимум) умственное несварение. Начать можно с чего угодно..., ну хотя бы — с его творчества. Смотрите сюда, сейчас я кое-что покажу... Ради того, чтобы бросить постылые занятия в консерватории, постоянно и настойчиво выталкивающей его вон, Сати добровольно вступил — в (дерьмо ещё худшее, я хотел бы сказать, но промолчал) армию. Однако не прошло и пол’года (хотя..., какой у года может быть пол) его желания были уже прямо противоположными и прежняя глупость слетела с него как прах... Чтобы подхватить воспаление лёгких (или умереть, на худой конец), несколько часов он провёл на (чисто французском) морозе, раздевшись до пояса. И всё это, прошу обратить внимание — ночью. Тайно. Как разведчик... Разумеется, диверсия удалась. Принятые меры имели успех: благодаря прекрасно оформленной болезни, капрала Сати освободили не только от консерватории, но и от армии. — Через больницу. В двадцать лет, кое-как вернувшись в Париж, он уже работал тапёром — в маленьком эстрадном театре. С этих пор почти вся его жизнь проходит за более или менее разбитыми пианино — в кафе-концертах или просто кафе. Что поделаешь: единственный способ заработать себе на комнату. И кусок сыра... с вином. Через пять лет (сказал я) в одном из таких кабачков «Таверна Клу» произошла кое-какая встреча, ради которой я затеял всю эту болтовню... Представим себе безрадостную картинку. Сати как всегда наигрывает свои расселянно-вялые импровизации, а за одним из столиков потягивает вино и (слегка удивлённо) слушает его некий Клод Дебюсси, тогда всего лишь выпускник той же консерватории и лауреат захолустной римской премии. А между тем, не будь этой встречи, ещё не известно, стал ли бы этот Клод «Французским» или так и остался бы — одним из многочисленных французских клодов. Странные (ни на что не похожие) импровизации ресторанного тапёра послужили неплохим поводом для знакомства. И вот, что я вижу! — этот беглый капрал Сати, толком не закончивший парижской консерватории (как я его хорошо понимаю!) долго и упорно поучает лауреата Римской премии Клода Дебюсси, в те времена полностью придавленного Вагнером и Мусоргским,[комм. 2] что нужно освобождаться от немецкой кислой капусты и писать «новую, совсем новую французскую оперу». Перво-наперво он советует взять для этого пьесу непременно — Метерлинка, модного тогда символиста. Сати и сам, грешным делом, тогда собирался писать такую оперу, но, к сожалению, гораздо больше разговаривал об этом, чем реально делал. Правда, были и кое-какие достижения..., хотя и неназванные, пока. Вот уже пять лет назад он открыл своими «Тремя Сарабандами» — импрессионизм в музыке (пока не имевший такого имени). Но вот, проходит ещё пять, десять лет — и его замысел, и его средства берёт и развивает другой человек — и в самом деле пишет «новую французскую оперу». Свою. Собственную... Хотя и на текст дядюшки Метерлинка.

Старая как этот мир история... В точности так (или почти так) случалось в его жизни ещё не раз. И в точности так (или почти так) происходило — уже после его смерти. Пожалуй, только к пятидесяти годам Сати начинает немного меньше проводить времени по парижским кафешантанам с пустопорожней богемой и — немного больше работать: как композитор музыки. Но такое случилось только в последние десять лет его жизни.[комм. 3] Всё остальное время он — разбрасывает зёрна, которые собирают другие. Рискну предположить, что ныне всякая собака отлично знает Равеля, — но даже по сей день — очень мало кто слышал о Сати. Именно по этой причине я вынужден сегодня напомнить, всего в трёх словах: как часто этот самый Равель повторяет спустя два десятка лет, «сколь многим он обязан в своём творчестве Эрику» (а также Альфреду и Лесли). — Возможно, он «обязан» гораздо больше, чем говорит об этом, но поезд — уже ушёл. Рискну предположить, что ныне всякая собака отлично знает Равеля. Время идёт..., и поезда со свистом расходятся в разные стороны... Пока Эрик Сати (вдали от дел музыкальных профессионалов) пишет открытые письма Сен-Сансу с требованием принять его немедленно в Академию изящных искусств и посылает ему сложноподчинённые проклятия,[4] «малыш»-Дебюсси потихоньку работает над пресловутым «Пеллеасом и Мелизандой», а крошка-Равель пишет «свои» «первые» импрессионистские опусы для фортепиано. А время всё идёт, идёт (своим ходом)... Увидев, как другие подхватили и развили открытое и выношенное, и ушли далеко вперёд, Сати — ни в чём — не желает быть вторым. Кажется, его идею полностью высосали другие, теперь этот прекрасно’душный импрессионизм — отрезанный ломоть. И тогда Сати начинает искать что-то новое, другое, опять — только своё и ничьё больше. И это оппозиция вовсе не к Дебюсси или Равелю, но прежде всего — к самому себе. В начале нового века он окончательно формирует своё второе лицо, и снова показывает — совершенно новую музыку. Этот период обычно называют «эксцентрикой и мистификацией». — Могу только сожалеть, что теперь вместо лоскутка газетной бумаги мне не предоставят хотя бы немного — нотной, которую, правда, и прочитать-то мало кто сможет. Наверное нет на свете более неблагодарного дела, чем перекладывать музыку на слова. С удовольствием просто переписал бы парочку страниц из «Холодных пьес» или «Неприятных очерков», да и — дело с концом. Холодные неприятности были бы обеспечены — на год вперёд.[6]

В конце концов, каждый человек воспринимает мир как форму существования себя, а другого сознания у него попросту — не бывает. Поэтому напрасно, наверное, все исследователи и музыковеды дружно обижаются за (великого эпигона) Клода Дебюсси и журят (ничтожного учителя) Эрика Сати. А ведь (вне всяких сомнений) их отношения были вертикальными, причём, в высшей мере. С какого-то условного момента (а именно, с 1895 года – вот ещё повод отметить вскоре ещё один юбилей) некий Эрик Сати, увидев результаты своего влияния, воспринимал некоего Клода Дебюсси — как форму существования Эрика Сати, а его музыку — как музыку (хотя и лично не написанную, но от этого не менее) свою собственную... Ну, разве что, присвоенную кем-то другим. Из харчевни «Сен-Клу»... Вот почему все «неприятные очерки» и «холодные суждения», которые обычно понимают как нападки на Дебюсси — безусловно следует воспринимать как нападки Сати на Сати.

И вот здесь, ещё далеко не закончив юбилейной статьи, мы подходим к вполне торжественному выводу: о существовании мировой музыкальной культуры XX века, как — одной из форм внутреннего творчества Эрика Сати. Он её выдумал. И он её бросил, увидев, как её используют другие. Более удачливые, чем он. — Именно «удачливые», и не более того. Разве для кого-то ещё секрет, что «успех» — ни на грош не связан с талантом, гениальностью или хотя бы — трудом. Хотя нет, прошу прощения — связан, конечно. На грош. Или немного больше... Говоря по большому счёту, мало кто мог бы соперничать с героем этой трёхголовой статьи по одиозности своей жизни и творчества..., — разве что наш отечественный Александр Скрябин или же некто Юрий Ханон, собственно, ручно пишущий эти строки, — разве что только с той непременной скидкой, что он ещё находится в начале своего пути и пока не отметил своего 175-летия.

Итак, за (почти мёртвые) десять лет (1900-1910) Сати полностью меняет расплывчатые краски своего первого импрессионизма на жёсткую, циничную, порой — откровенно эксцентрическую музыку. Однако и того ему кажется мало. Издеваясь над всеми окружающими (и над собой в том числе), он считает нужным отточить свою свободу и мастерство в этом направлении. В сорок лет он поступает учиться в самое строгое и каноническое (чтобы не сказать: католическое) музыкальное заведение Парижа — Школу Канторов, где затем ещё три года «верой и правдой» изучает контрапункт и фугу. Признаться, я и сам немало времени потерял за этим дряхлым занятием (в нашей бес...славной фельд-фебельской консерватории), а потому могу только подтвердить, что нет лучшего средства на свете, если хочется одновременно вооружиться «техникой» копозиторского ремесла и озвереть от вынужденного околачивания сушёных груш...

Очевидно, за время обучения Сати получил и то, и другое... Особенно, если принять во внимание — общий фон его жизни. Не имея постоянного источника доходов, всё последнее время он жил совсем бедно, денег хронически не хватало и ему пришлось переселиться в рабочий пригород Парижа, маленький посёлок — Аркёй, где он и жил до самой смерти. Там, наконец, появляются в нарастающем количестве фортепианные пьесы среднего периода: «Дряблые прелюдии для собаки», «Подлинные дряблые прелюдии для собаки», «Засушенные эмбрионы», «Та, что слишком много говорит и супруг которой скончался от истощения» и так далее... — Кажется, я всерьёз намерился заменить музыку её названиями, что (очевидно) не слишком богатая затея. В конце концов, если кому-то хочется, можно просто посетить в конце сентября очередной концерт «Сати-Ханон» в малом зале вонючей Капеллы, а данную статью — забросить подальше в угол и не читать до конца. Или прочитать — только конец.

Долгое время Сати — остаётся совсем один, предоставленный своим фантазиям. Кажется, он «слишком опередил своё время»,[комм. 4] его не слышат и не понимают. Но теперь время работает на него..., постепенно подрастают молодые наследники, далёкой предтечей которых он стал, сам того не подозревая — это художники (кубисты и фовисты), литераторы и хулиганы-дадаисты, чтобы не называть отдельных фамилий (вроде Кокто или Пикассо). Наконец, приезжают «русские» со своим балетом и Дягилев (пускай и не сразу, но всё-таки) «дарит» французам их забытого Сати. Это был май 1917 года, практически в точности совпавший с 50-летием Эрика, Альфреда и Лесли (парижская революция — в балете немного опередила октябрьский переворот в России). Война была в разгаре, немцы стояли совсем недалеко от города... И даже они не смогли помешать этому взрыву... — Балет Эрика Сати «Парад» (на либретто Жана Кокто с хореографией Леонида Мясина и декорациями Пикассо)[комм. 5] стал вторым грандиозным скандалом (после довоенной «Весны Священной» Стравинского), перевернувшим вверх тормашками весь музыкальный театр, на этот раз — окончательно. До того момента никто не пытался выразить в музыке нечто — помимо само́й музыки.[8] И вот, Эрик-Альфред-Лесли, отточивший своё внутреннее ехидство до остроты бритвы и превративший (прежде разжиженную) музыкальную ткань — в сжатый (не хуже чернослива) носитель информации, издёвки, обструкции, — в этот день он, наконец, смог выплюнуть изо рта надоевший кляп и поставить точку в своём вынужденном двадцатилетнем молчании... — На премьере маленького одноактного балета музыкальные критики избивали друг друга палками, публика неистовствовала и лезла на сцену, а сам автор, Эрик Сати — отсидел двадцать дней в тюрьме за оскорбление каких-то тёмных личностей.[комм. 6] Даже старикан-Дебюсси, безнадёжно постаревший и отставший теперь от своего бывшего учителя (нет, не на двадцать лет — на целую вечность), не смог понять нового балета. Пожав плечами, он устало удалился — умирать.

После этого (одноразового, почти нереального) «Парада» Сати становится «известной штучкой», страшно сказать: почти модной. У него появляется бездна новых учеников и последователей, несмотря даже на то, что теперь он (изрядно наученный горьковатым опытом) не желает их иметь и всячески отрицает их существование. Он откровенно водит их за нос и пытается обмануть неожиданными поворотами своего характера и творчества.[9] «Сатизм, — говорит он с апломбом, — не может существовать, в отличие от дебюссизма»... Но мы-то с вами уже немножко знаем, что такое «дебюссизм»... Сперва под (слегка мах(е)ровыми) знамёнами «сатизма» объединяется так называемся «шестёрка». Как это ни странно, но до сих пор её члены: Пуленк, Мийо и Онеггер были у нас в Союзе известны гораздо больше, чем — сам Сати. Старый парадокс любой профессиональной среды... Так произошло, прежде всего, в силу того, что эти композиторы были несравненно более понятны, они — более «свои», более музыканты: простые и без двойного дна (не говоря уже о тройном). Строго говоря, эту самую «шестёрку» вполне можно разделить на две (не)равные части и свести — к двойной «полу’тройке», — когда вторые трое представляют из себя нечто гораздо менее существенное, чем даже один — из первых трёх. Пожалуй, сейчас я скажу о них по три слова (хотя, право слово, они не заслуживали бы и — двух)...

Потому что высокое искусство — оно всегда многосложно & многоэтажно, чем и отталкивает, чем и привлекает. Прежде всего этим своим свойством оно отличается от простой и понятной профессии: дара, таланта, ремесла, способностей... Оно всегда отчасти не здесь. Или не всё здесь, по крайней мере. У него, так сказать, «не все дома» (а кое-кто отправился очень далеко, так что и не разглядишь сразу: куда он удалился). Вот почему я и принудил себя остановиться отдельно — на этой «Шестёрке», как на примере. Когда всякий из них словно бы взял себе часть от того сложного целого, которое представляло собой многоэтажное творчество Эрика, Альфреда и Лесли. Благодаря этому — став проще, понятнее, но и — значительно успешнее... Среди профессионалов. Среди «своих»...[11]

Говоря по существу, эта шестёрка разделила Сати как баранку (нет, не барана!) или как мандарин, (нет, не мандаринку!) и каждому досталась его почётная часть, долька — доля или удел: по потребности, по росту или по заслугам. Вот так и получилось, словно в мясной лавке: был один Сати..., большой и невероятно сложный..., словно сложенный из несложимых составных частей, каждая из которых отрицала другие и не желала с ними существовать, временами воюя, восставая, ругаясь или нападая из-за угла. Другое дело — «шестёрочка», ровно по ладони, этакая компактная и обтекаемая шестерёночка — ну́жная и нужна́я всюду, в любом общественном механизме. И везде-то ей найдётся местечко... или применение. Разделённый на малые кусочки «монстр» Сати — стал несравнимо & несравненно удобнее — в употреблении. Он стал проще, понятнее и глупее, в конце концов, он попросту стал понятен (как по нужде). — И если ещё раз повторить (как заклинание) глупую шестёрочную выдумку Кокто, — тогда, пожалуй, сквозь буквы прозрачно (как в чашке с симпатичными чернилами) проявится рецепт: из каких же ингредиентов составляется этот нормативный салат оливье..., ведущий всякого скопца — без спеха к успеху. Как стихи...

— Впрочем, ведь не о них, — да, совсем не о них здесь речь. Все они, не более чем композиторы, мастера своего дела, люди своего места — каким же тусклым акцентом их лица смотрятся — после своего (вечно оболганного) мэтра... Не более чем — остатки.

Пожалуй, особняком во всей его жизни стояла симфоническая драма «Сократ», в которой Сати, кажется впервые, решил убедить всех, что он тоже... «серьёзный» композитор. Двигаясь словно по замкнутому внутреннему кругу, состоящему из бесконечной цепочки «отрицаний отрицания» и «отрицания отрицаний», Сати, наконец, замкнул своё парадоксальное кольцо Мёбиуса, вернувшись к первоначальному (дважды отрицаемому) импрессионизму — только на новой ступени, когда тот превратился в полную собственную противоположность. Именно из такой — тончайшей психологической материи и составлена вся музыкальная ткань «драмы Сократ». Постоянно находясь в непримиримой и почти пароксизмальной оппозиции к самому себе и окружающему миру, каждым своим новым сочинением Сати пытается представить принципиально новую версию, которая — если не обманет, то хотя бы уведёт далеко в сторону, откуда уже нет возврата. — Так, из чистейшей внутренней оппозиции родился неоклассицизм в музыке, спустя несколько лет подхваченный Онеггером, Стравинским... и прочими (с позволения сказать) любителями наживы. После ещё нескольких парадоксальных, как кажется издалека, поворотов своего творчества за последние шесть лет, Сати успел основать «Аркёйскую школу», которая, наверное, потому и стала «школой», что среди неё не было, (как) представляется, ни одного мало-мальски состоявшегося композитора.[комм. 7] Как и моя статья, творчество Сати стремительно ускоряется по направлению к концу жизни. Его бывшие ученики из «шестёрки» постепенно превращаются в его хулителей и врагов, они перестают его принимать и понимать... В последние пять лет, как и в начале жизни, Сати снова хочет взяться за «новую» оперу. В письмах к друзьям то и дело упоминаются написанные арии, картины и акты оперы «Павел и Виргиния» по либретто Какого-то Жана, однако время идёт, а после смерти Сати не найдено ни одной строчки из этой оперы. И здесь, двигаясь неспешным шагом, мы добрались ещё до одной точки! — кроме всего прочего, как оказалось, Сати явился автором как минимум трёх ненаписанных опер и, одновременно, основоположником жанра «отсутствующей оперы». — Не это ли его открытие впоследствии пытался развить американский музыкант Джон Кейдж своей «музыкой молчания»?..

Как он жил?.. Причудливо и просто. Что о нём ни скажи — всё будет неправда. — Он будто бы презирал деньги, и их у него почти никогда не водилось. Он очень любил зонтики, всё время покупал их и имел множество, хотя большинство из них так и осталось лежать нераспакованными. — Не было у него также «жён и детей». Возможно, их ему, отчасти, заменила постоянно напряжённая внутренняя жизнь и близкие отношения с выдуманными людьми... — Умер он в одиночестве и нищете, в госпитале святого Иосифа. Хоронили его какие-то уже самые последние ученики, имена которых вполне неизвестны в истории музыки. Возможно, Сати слишком много играл тапёром и слишком мало работал..., но если даже того немногого, что он успел сделать, хватило — на целый легион «активно работающих» композиторов... — Спасибо, Эрик. Спасибо, Альфред-Лесли... Пожалуй (это я́ так говорю), даже (дюже) замечательно, что ты не сделал больше(го)!

Может быть..., я теперь могу откинуться в своём (инвалидном) кресле,[16] поставить совершенно новую точку и — закончить эту совершенно новую главу во всех смыслах. Разве что... в запасе остался последний вопрос, в который необходимо внести ясность.[17] Этот вопрос, особенно интересный для советского читателя..., и его я — никак не смогу обойти молчанием. Говорят, что до сих пор в архивах французской Национальной библиотеки хранится скромная личная карточка за №8876 Эрика-Альфреда-Лесли Сати, члена коммунистической партии Франции (с 1922 года).[комм. 8] Долгие годы этот факт будоражил лучшие умы современности.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Именно что: «кое-как». Поскольку сокращений и передержек там набралось на добрую (злую) половину статьи, иллюстрация имела вид развлечения на большой переменке, а всё остальное — попросту пропало в безвестности... Впрочем, оговорюсь сразу: всё это было не важно. В декабре 1992 года я попросту отметил факт: статья отпечатана на бумаге. Не совсем моя. И не вполне опубликованная. — Но она есть... Эта совершенно новая глава во всех смыслах..., «новости» которой на тот момент не понял — никто. Включая «просроченных и передержанных»..., — как говаривал один мой старый друг...

Этот выморочный «Ле журналь», который никто и в глаза не видывал... — разве можно было его считать (всерьёз) за реальную публикацию?..[2] Вот именно: и я с тех пор считал статью — не’опубликованной. Да ведь и сам текст статьи — основательно порезанный, поскобленный и подчищенный — разве можно было его считать (всерьёз) за реальную публикацию?.. Вот именно: и я с тех пор также считал (свою) статью не’опубликованной. Итак, можно подвести итог: (совершенно новая глава во всех смыслах) была не просто неопубликована, но неопубликована — вдвойне. А потому..., спустя десяток лет, имея уже куда больше информации о Сати и его реальном лице — я кое-как подмазал & дорихтовал эту старинную штуковину, в которой было куда больше пороху, чем перцу, да и оставил лежать до лучших времён — как живой артефакт той (доисторической) эпохи, когда информацию о Сати приходилось добывать буквально по крупицам (роясь, как тот петух Кокто — в куче сладкого дерма).

Ком’ментарии

Ис’точники

Лит’ература ( по...сторонняя )

См. так’же

— Все желающие сделать замечания или дополнения, — могут тихо отползти на задний дворик и там это сделать...

« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »

| ||||||||||||