Анри Соге (Эрик Сати. Лица)

( неуместная правда в лицо )

— Он..., этот Пьер-Анри́ Пупа́р..., этот, короче говоря, Пье́р Пупа́р — он..., который сам себе Соге..., — он..., чтобы не соврать, это ещё один французский композитор из легиона французских композиторов, и ещё один дирижёр из тьмы французских дирижёров...

Спустя 88 лет и 36 дней после рождения этот трижды прославленный французский композитор и дирижёр, член французской Академии, высший офицер Ордена за Заслуги перед французской республикой и командор Ордена Почётного легиона — помер. И случилось это достославное событие — 22 июня 1989 года в городе Париже, опять в Париже..., словно бы на свете — нет других городов (для смерти)... Он..., этот Пьер-Анри́ Пупа́р..., этот, короче говоря, Пье́р..., этот Анри́ Пупа́р — наконец, он..., умер.

Краткое содержание ( для немощных и недужных ) ...а «Французик из Бордо», поначалу Анри Соге (практически, ещё школьник) был не на шутку впечатлён выходками и шутками Эрика (Сати)..., а потому основательно увлёкся игрой (как всякий порядочный школьник...) — Он решил поиграть в недавно образованную и широко разрекламированную группу композиторов под именем «Шестёрка». Ещё там, в Бордо он попытался образовать вокруг себя такую же группу, за что и поплатился своим «пупаром», попав под молнии гнева собственного отца (тоже пупара)... — Затем, почти сбежав в Париж, Соге начинал как наиболее активный и известный участник так называемой «Аркёйской школы» (l’École d’Arcueil), — пытаясь сохранить амплуа верного ученика и последователя «аркёйского мэтра» (я опять имею в виду Эрика Сати). ...Равель отказался от Ордена Почётного легиона, И всё же, не будем лить — одну желчь, мадам... — Право слово, ведь и нам (с Эриком) есть за что его поблагодарить, этого лепого (до нелепого) Пьера Пупара... Несмотря на всю свою бордовую недалёкость, он кое-что смог..., и даже сумел — и по большому счёту. Биография Пьера Пупара

Пьер-Анри (всё-таки Пупар) родился в (не)скромном городке Бордо, в семье всё-таки скромного конторского служащего. Фамилию «Соге» ему пришлось взять в своё (временное) пользование — двадцать лет спустя, как в дурном романе.[2] Уже в пятилетнем возрасте этот Пьер Пупар проявил настолько впечатляющие склонности и наклонности..., пардон, — способности к музыке, что сначала с ним стала заниматься его мать, свободно игравшая на фортепиано (руками), а позже, при всей своей материальной стеснённости, родители наняли ему портативную учительницу музыки. Будучи девятилетним школьником, Анри Пупар (по случаю) несколько раз прислуживал приходскому кюре в церкви и орга́н произвёл на него столь сильное впечатление, что, практически самоучкой (взяв всего три-четыре урока у местного органиста), он освоил & оседлал этот сложнейший инструмент. В пятнадцать лет Пупар (уже сам, в одиночку) играл во время службы в некоей деревенской церкви близ Бордо, — своим богоугодным заработком внося посильную лепту в неизменно скудный семейный бюджет.[3] Между тем, время шло... Пьер рос, а вместе с ним подрастали и денежные трудности семьи. В конце концов, эта досадная параллель заставила Пьера Пупара забросить учёбу и (вместо лицея) сначала поступить — рассыльным в адвокатскую контору, а затем ещё и подрабатывать подсобным рабочим у торговца вином. — Однако не будем забывать: эта статья всё же о композиторе. А потому мы должны сказать вот что: буквально каждую свободную минуту, (свободную от рассылки и подсобных работ) Пупар отдавал самообразованию и занятиям музыкой. С каждым годом он всё более втягивается в чтение литературы, пускай бессистемное, но зато пронизанное личным интересом. Более всего в эти времена его впечатляет латинская и классическая поэзия. Однако подлинной рёволюцией для Пупара стала случайно подслушанная где-то прелюдия (просто фортепианная прелюдия!) Дебюсси..., она произвела на него столь сильное впечатление, что он мгновенно стал восторженным поклонником этого (тогда ещё) новатора в области музыкального языка... Как позднее он не раз признавался: «Дебюсси стал его отправной точкой в музыку».[4] Услышав ласковое журчание импрессионистических гармоний, подросток Пупар загорелся мечтой самому сочинять «так же красиво». И вот, вдохновившись этой идеей, он (с новыми силами) снова решился брать уроки музыкальной грамоты, на сей раз — у знакомого органиста, Ламбера Мушага. Вот так и получилось (по случаю)..., что Пьер Пупар увлёкся этим искусством..., этим искусственным стилем музыкального импрессионизма значительно раньше, чем узнал (и начал изучать) традиционное музыкальное наследие композиторов-классиков или музыкантов эпохи Барокко.

Первым сложносочинённым сочинением Пьера Пупара стала Сюита для орга́на, за которой вскоре последовали и фортепианные миниатюры. Какую-то из этих пьес некая (их общая..., семейная) знакомая по случаю показала Жозефу Кантелубу (Joseph Canteloube) — профессиональному композитору, собирателю народных песен. Этот Жозеф, безусловно, местный авторитет в области музыки, был фундаментально образованным академическим музыкантом, учеником Венсана д’Энди самых первых лет существования парижской «Схола Канторум», — в тот памятный год он приехал по своим малым (фольклорным) нуждам в небольшой провинциальный городок Монтобан.[4] Просмотрев первые пупаровские пьесы, искомый Кантелуб, по словам сердобольной знакомой, — проявил интерес к начинающему композитору. И тогда мать Пьера Пупара решилась совершить поездку в Монтобан, — чтобы лично представить своего сына этому композитору — «настоящему» и «профессиональному». Встреча прошла донельзя удачно. Кантелуб предложил Пупару заняться музыкой со всей доступной ему серьёзностью, а в качестве дополнительного подкрепления, — ещё и вызвался лично препода(ва)ть ему некоторые обязательные дисциплины. На целый год Анри поселился в Монтобане, а чтобы хоть как-то сводить концы с концами, по рекомендации того же Кантелуба он — поступил писарем в местную префектуру (райское местечко, говоря между нами). Но ещё живее его интересовали новые ветры из Парижа. Пьеру Пупару было всего-то восемнадцать лет, когда в его руки попали три статьи, провозглашавшие очередной «новый дух» в искусстве. Всё его очарование творчеством Дебюсси испарилось почти без следа под влиянием парижских манифестов. Сначала он с увлечением прочёл в журнале «Comædia» статью Анри Колле о новой группе композиторов под прекрасным именем «Шестёрка», а затем зачитал до дыр программный памфлет Жана Кокто «Петух и Арлекин». И в самом деле, от этих страниц веяло настоящим эпатажем и натиском молодости... И тогда Пьер Пупар решает отправиться в Париж (как можно скорее), чтобы там встретиться и войти в группу молодых возмутителей музыкального спокойствия. Оставив монтобанскую префектуру и завершив учёбу у Кантелуба, вдохновлённый Пупар вернулся в Бордо. Для начала он попытался сколотить там свою группу молодёжи с (излишне) оригинальным названием: «Тройка»[3] (чтобы не сказать «трёшка»). По дерзкому замыслу Пупара, эта (нерусская) «Тройка» должна была занять место «Шестёрки» — в масштабах провинциального Бордо, объединив под знамёнами ничего не подозревавшего Кокто троих смелых авангардистов — молодых «возмутителей спокойствия» и дерзновенных «борцов за новое искусство».

Говоря языком известных о́рганов (с соответствующим произношением и выговором), Пьер (Анри) Пупар вступил в сговор с двумя своими товарищами неизвестной музыкальной направленности. Вот их имена, которые я считаю себя обязанным сохранить для истории: это, для начала Луи Эмье (Émié Louis Emié, впоследствии кое-как известный писатель и поэт), а также — Жан-Марсель Лизотт (Jean-Marcel Lizotte, обессмертивший своё имя просто так, безо всяких поступков). таким образом, вступив в сговор с целью введения в заблуждение почтеннейшей бордовой публики, 12 декабря 1920 года под предводительством Пьера (Анри) Пупара был организован первый «совместный концерт», программа которого состояла из произведений «Шестёрки» и «Тройки». Особо в афише было отмечено, что эти композиторы и их произведения будут как-то «представлены Жаном Кокто» — самим!..., (столичным)..., понаехавшим из Парижа специально ради такого случая...

Стоит ли и уточнять, что никакой несуществующей телеграммы от несущественного Кокто не приходило..., а её текст (вместо манифеста «бордосской Тройки») от начала и до конца был сочинён вступившими в сговор сообщниками (это сочинение так навек и осталось — самым известным у этой группы композиторов).[2] Нужно ли сомневаться, что после того случая месье Пупар до конца своих дней сохранил благодарное, почти восхищённое и — почти почтительное отношение к кое-какому Жану (Кокто) : ...Между музыкой и Жаном Кокто была органичная доверительная связь... Он был весь в музыке физически... Для разговора о музыке и музыкантах он умел находить идеально подходящие слова, точные выражения, полностью избегая при этом специальной музыкальной терминологии...[6] На том..., достопамятном концерте — от 12 декабря 1920 года, кроме сочинений парижской «Шестёрки» и бордовой «Тройки», Пьер Пупар (собственноручно, в две руки) исполнил также и три фортепианные пьесы Эрика Сати, заявленного идеолога, вождя и фетиша «Шестёрки». Это были миниатюры из крошечного цикла «Засушенные эмбрионы» (Embryons desséchés). О..., бедный Эрик... или такой же Пьер! — да. Вот так, в двух словах, и закончилась (бес) славная карьера известного композитора, дирижёра и пианиста — Пьера Пупара. С 13 декабря 1920 года послушный сын Анри перестал быть Пьером и перешёл под торговую марку своей матери, сделавшись — «Соге». Она (в отличие от Пупара-отца) — против эмбрионов не возражала.

Соге до Сати

Сколько натур..., способных на (хотя бы) кое-что... — раз и навсегда обломали свои зубы, руки и члены об него..., об этот каменный забор..., тысячелетиями отточенный частокол легиона. Почётного. Человеческого... — Быть как они. Стать одним из них. Занять своё место. Вскарабкаться наверх... — но..., но где же у Вас верх, месье? Окститесь!.. Протрите зенки! — это же не верх, никакой не верх!.., а самая что ни на есть — она! Грубая и неприкрытая — задница...

А потому оставим. И вернёмся к био-графии. Просто биографии — просто Пьера-Пупара-Анри-Соге...

Этот девятнадцатилетний юноша, фактически — ювенильный подросток, — и что за «биография» у него могла быть тогда? Пожалуй, для такого случая оставался единственный вариант: искать..., взыскать и соискать. Именно этим он и занялся, этот маленький мудрый мальчик. Легко сказать: «приезжай»... И всё же игра стоила свеч..., а потому будущий Соге (хотя и с трудом, но) наскрёб кое-какую сумму, необходимую для краткой вылазки в столицую столицу. Итак: это случилось. Впервые (в своей биографии) он посетил этот Париж, трижды вожделенный город всего остатка его жизни...

Дальше, на удивление, всё пошло по плану. Великодушный Мийо оказался ровно на высоте своего положения. Да... Он вполне выполнил свои обещания: любезно ввёл его в свой круг (включая шестёрки и шестерёнки парижской музыкальной жизни) и познакомил со всеми свежими событиями артистической жизни. В свой первый парижский приезд Анри Соге успел побывать и в «Театре Елисейских полей», и в знаменитом кабачке «Бык на крыше», и «даже» познакомился с самим — Жаном Кокто... Кроме того, он услышал обещанного «Лунного Пьеро» (к последнему, впрочем, он остался совершенно равнодушен..., что и немудрено). А потому... только спустя год (в 1922) Анри Соге всё же смог перебраться в Париж, где в первую очередь (не без помощи новых знакомых) определился на кое-какую службу, которая позволила ему первое время сводить концы с концами. Как это и полагается, в течение первых лет он откровенно бедствовал, перебиваясь невидными заработками: то приказчика трикотажного отдела торгового дома «Пари-Франс», то агента по продаже масложировых продуктов, то секретаря (библиотекаря) музея Гиме. Почти сразу по приезде (пользуясь добродушной рекомендацией всё того же Дариуса Мийо) он обратился к «известному» композитору, педагогу и профессионалу своего дела, Шарлю Кёклену с просьбой — помочь в продолжении музыкального образования, в котором ещё оставались очевидные пробелы и зияющие дыры... Встретившись с молодым музыкантом, Кёклен согласился давать ему бесплатные уроки полифонии и свободного сочинения.[3] Как говорят в таких случаях суконные музыковеды (с таким же языком), «занятия с этим мастером позволили Соге завершить овладение композиторской техникой и укрепили его в «склонности к простой мелодии», прозрачной полифонии и ясной оркестровке, которую он сохранил в своём творчестве до конца своих дней» — (ах, бедный мальчик!)

Соге и Сати

...За всю жизнь мне самому слишком остро не хватило помощи, отцовской руки, или дружеской поддержки. И я всякий раз пытался возместить это — но уже для других... Тем более этот Соге, хронически нелепый, которого отец выгнал из дома за исполнение моей музыки..., явный телёнок, да ещё и с похожей на что-то фамилией... Глядя на него, хотелось то ли плакать, то ли грубо хохотать..., но я решил просто помочь. Не композитор, не музыкант, не человек..., просто ребёнок, почти идиот, один посреди Парижа. Он был такой..., — если Сати ему не поможет, то ему уже ничего не поможет...[10]

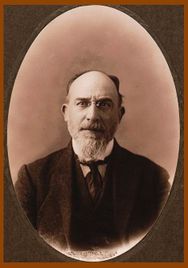

И здесь невольно..., словно очкастый чёртик из табакерки, — вспоминается приснопамятный «Людовик» Дюрей, почти олицетворённый раздражающий фактор для «аркёйского мэтра». Насколько всё же тонкой (так я говорю, не спрашиваю!) была грань между «да» и «нет», — когда буквально одной деталью, мелочью, незначительным поступком, взглядом..., наконец, просто сим-патией — можно было перевернуть всю историю..., маленькую историю отношений. Ведь не только «телятина» Дюрей..., но и «телёнок» Соге — несомненно — они оба были замечательным источником раздражающего раздражения для чрезвычайно раздражимой психики Сати. И даже более того, отношения Сати и Соге (вчерашнего Пупара) едва ли не начинались именно с такого — чрезвычайного раздражения... Когда Сати (это было 19 июня 1923 года) специально послал этому бордовому «телёнку» открытку со своей физиономией (фотография Бранкузи) и отдельной просьбой — «прийти завтра вечером (среда) в 21 ч. 00 в Зал Гаво, чтобы во время концерта переворачивать нам страницы: Жанне Мортье & мне самому» (в том концерте Сюзанн Пейно пела «Сократа» под фортепианный аккомпанемент Жанны Мортье & автора).[10] И что же? — Ещё и недели не прошло, как Сати на очередном концерте представил новообразованную группу «Четырёх» (или «аркёйскую школу»), где этот телёнок-Соге вечно был — то ли первым, то ли последним. Нескладный, близорукий, туповатый, он каждый раз всё непременно путал, хватаясь не за то, что нужно и переворачивая совсем не то, что просили... Пожалуй, всё было в точку! — лучшей кандидатуры для переворачивания нот во время концерта нельзя было и выдумать... ...Больше не станем об этом говорить. Вы понимаете теперь..., мой панический «ужас»?.. Честно сказать, я впервые в своей жизни столкнулся с таким потрясающим явлением! Увидев Вас в действии, я просто пришёл в непригодность. Но потом, правда, спохватился – и вернулся обратно. Не подумайте, что я ещё там и пишу – оттуда. И простите меня, если я был не слишком вежлив наедине с Вами... Я сожалею об этом. Забудем, что было... ...Да...[10] Дюрей и Соге..., словно бы в чистом виде: «да» и «нет» для непредсказуемого мэтра... Именно тогда..., летом 1923 года Соге (буквально по следам Дюрея) сочинил небольшую пьеску-посвящение: «Музыкальный поддон для Эрика Сати» (Bouquet musical pour Erik Satie).[2] Но даже после такого проступка — ничего страшного... Никаких последствий! И даже напротив — усиленное внимание и участие... в судьбе этой бордовой телятины..., вываренной в собственной моче. — Пожалуй, было нечто (без)условное..., что (без)условно отличало этих двоих — друг от друга. Прежде всего — лицо, конечно. Стоило бы только сравнить... «телятину» Дюрея и «телёнка» Соге... Одна лишь терминология объясняет всё..., или почти всё. Затем, конечно — возраст (не считая роста, разумеется)... Самый старый... против — этого, почти ещё несовершенно-летнего. Да ещё и зимой. Одному — (далеко) за тридцать. Другому — недалёко от двадцати. Разница — едва ли не вдвое. Для вечно молодого старика, каким был Сати..., мало что было важнее. Один — конкуррент, другой — малыш. И ещё..., пожалуй, последнее. Иногда — самое важное. Этот сосунок..., почти сирота, почти нищий..., почти нездешний. — Если ты ему не поможешь, тогда кто ему поможет... В таком деле главное — начать. А дальше само пойдёт. И Сати начал. — А другие продолжили. И главное..., главное: ну как же всё скоро происходило для этого провинциального счастливчика... Ещё в конце 1922 года почти осуществилась недавняя неосуществимая мечта бордосского жителя Анри Пупара-Соге. Едва ли не в противовес былой «Шестёрке» (и между прочим, не только при соучастии, но даже по инициативе одного из членов этой самой «Шестёрки», Дариуса Мийо) Эрик Сати затевает небольшую публичную интрижку... Он объявляет о создании новой композиторской группы («Пятёрки», впоследствии ставшей «Аркёйской школой»). — В эту пятёрочку (кроме телятины Соге) вошли:

« Мы открыли их вдвоём: Дариюс Мийо и я. Сегодня мы представляем их запросто, без лишних слов, и счастливы, что можем это сделать... Во главе новой французской «Пятёрки», постепенно сократившейся до «Четвёрки» или «Тройки» (в качестве координатора) становится, конечно, сам Анри Соге.[2] Поскольку во враждебной критике Эрика Сати в то время нередко (и насмешливо) называли «Аркёйским мэтром» (le Maître d’Arcueil), Соге (игнорируя иронию) предложил назвать эту новую группу «Аркёйской школой» (École d’Arcueil)... Пожалуй, если бы это предложение исходило от «телятины-Дюрея» — взрыв желчной бомбы был бы обеспечен немедленно и жестоко... Но для телятины-Соге всё прошло вполне гладко и благополучно. Создав этой иронической (и даже, временами, просто ругательной) словесной формулой некую новую этическую и эстетическую модель творчества, прототипом которой, несомненно, являлся сам Эрик Сати — пятеро молодых музыкантов (в лице одного Соге) однозначно объявили о своих приоритетах...[2] ...Вы спрашиваете меня про «Аркёйскую школу»?.. Извольте. Она состоит из четверых молодых музыкантов: Анри Клике-Плейель, Роже Дезормьер, Максим Жакоб и Анри Соге. Я имел честь впервые объявить эту группу в лекции, которую читал в Коллеж де Франс, 14 июня. Их успех много превзошёл мои надежды, которые были весьма велики... Несмотря на рукотворное (якобы случайное) стечение обстоятельных обстоятельств, породившее дутую сенсацию французской «Шестёрки», эта группа стала заметной вешкой в истории новой французской музыки. Прежде всего успех группы складывался из яркого таланта и личных успехов большинства её участников. При этом формирование художественных склонностей почти всех участников группы происходили под личным влиянием Эрика Сати.[комм. 8] Примерно то же касается и «Аркёйской школы», где (по замыслу Сати и Мийо) обошлось без какого-то Кокто... Названная в честь бедного рабочего посёлка в предместьях Парижа, где Сати прожил последние 25 лет своей жизни, эта школа прямо отсылала к своему «классному руководителю». Разумеется, ни о какой «школе» здесь не могло быть и речи.[4] И первой причиной тому был прежде всего сам «аркёйский учитель» — который на́ дух не переносил никакого «воспитательства» или менторства. Любые бронзовые или мраморные авторитеты в искусстве и жизни мгновенно вызывали у него неукротимую рвоту..., или приступ желчеизлияния. Само собой, при таком раскладе Сати даже и не помышлял о каком-то руководстве или воспитании новых «музыкальных кадров». — Вместо привычного обучения или наставления, он говорил примерно так:

Пожалуй, в целом бухгалтерия выглядит так: если французская «Шестёрка» дала троих заметных композиторов, то из «Аркёйской школы» по большому счёту вышел — всего-то один, да и тот — Анри Соге. Из четверых заявленных соратников по школе ближе других ему оказался Роже Дезормьер (скорее дирижёр, чем композитор), который заразил Соге своим увлечением французской музыкой эпохи Барокко, в первую очередь Люлли и Рамо. Новое влияние вскоре вылилось в Сюите танцев для фортепиано под названием «Франсезы», сочинённой Соге в 1923 году. Быть современным — совсем не означает имитировать в музыке всяческий механизм и машинизм нашей промышленности… Эта чисто «внешняя» сторона нашей цивилизации совсем не годится для омузыкаливания. Музыка должна стремиться выразить сущность современного человека «изнутри» и при этом — простыми, скупыми и скромными средствами, как это всегда было присуще французскому искусству...[13] Скромным парижским дебютом Анри Соге стал организованный Сати коллективный концерт «Аркёйской школы», случившийся 25 октября 1923 года. Там Соге исполнил две свои фортепианные пьесы: «Ноктюрн» и «Танец матросов».[3] Несмотря на большое рвение, с которым Соге овладевал композиторским ремеслом, многие критики «справа» (особенно из числа недоброжелателей Сати, которых было немало) ещё долго будут упрекать его в провинциальном дилетантизме и недостатке техники, а критики «слева» — в старомодном вкусе и робком музыкальном языке. Между тем, уже в первых парижских сочинениях Соге заметны в точности те же особенности примитивизации стиля, которые в 1920 и 30-е годы в полной мере проявились у многих его современников, так или иначе испытавших влияние Сати. В первую очередь среди них можно назвать Франсиса Пуленка, Жермену Тайефер или Жака Ибера. Причём, именно с «курицей» Пуленком долгие годы Анри Соге оставался дружен, всячески подчёркивая свою близость — как в творческом отношении, так и в личном. Спустя тридцать лет — и сам Пуленк сказал об этом в своей книге воспоминаний: ...Безо всякого сомнения, для меня и для многих других композиторов Сати открыл совершенно новый путь. Разумеется, я не говорю, что все музыканты моего поколения находились под влиянием Сати..., но Орик, Мийо, Соге и я не можем не признать Сати своим вождём...[14] Со своей стороны, словно бы продолжая помнить о своём первом бордосском концерте, Анри Соге относился к Франсису Пуленку — как к старшему (со)брату по творчеству, а временами даже оценивал некоторые его сочинения — почти как свои собственные, настолько близки и родственны были их стилистические предпочтения. Кстати сказать, и после смерти Пуленка (на много лет переживший его) Анри Соге возглавил «Ассоциацию друзей Пуленка», — долгие годы активно участвовал в её работе и многое сделал для упорядочивания и публикации его архивов. ...Франсис Пуленк чрезвычайно внимательно следил за исполнением своих сочинений; из того, что здесь написано, видно, как много забот и тревог стоила ему музыка при всей кажущейся простоте. Её создатель принадлежал к той породе людей, которые не стремятся прятать свою мысль в излишне пышную оболочку и прибегать к внешне сложным приёмам письма. Простота записи у него — скорее строгое выполнение замысла, чем выражение непосредственности. Именно это придаёт особую ценность некоторым откровенным, показательным для их автора страницам...[14] И всё-таки здесь есть нечто важное, что следует повторить..., а затем повторить ещё раз..., — и продолжать в том же духе — до самого конца (этой) статьи.

Ох, что-то у меня сегодня не клеится этот..., как его, — в общем, текст. Сейчас попробую сказать понятнее.

Не только..., и далеко не только творческое (и личное) влияние «аркёйского мэтра» сформировало лицо (и уши) композитора Анри Соге такими, как они стали известны. В первые два года знакомства Эрик Сати со своей стороны сделал необычайно многое, чтобы попросту помочь этому подростку, будущему композитору из Бурдо. ...В течение нескольких дней Дягилев & я немало говорили об «Аркёйской Школе» — & о Вас в особенности. Соблаговолите ли Вы прийти завтра, в пятницу, (не опоздав и ни разу не споткнувшись) к 18 ч.½ в «Отель Континенталь», 3 рю Кастильон, где Дягилев желал бы Вас повидать. Я Вас ему сам представлю. А после, если Вы свободны, мы можем вместе пообедать — вдвоём...»[10] Но при том не следовало бы и преуменьшать... Несмотря на все его собственные преувеличения, у Сати и в самом деле возникали серьёзные трудности с тем, чтобы убедить одутловатого вечно пресыщенного барчука «де Дягилева» в каких-то особенных свойствах музыки этого неприлично молодого (и временами столь нелепо выглядящего) «композитора». Глядя на его ювенильное лицо: не то подростка, не то мальчика из модной лавки, трудно было оставаться в рамках искусства... serioso. — Однако, прошло ещё три года, и постепенно дозревший де-Дягилев, всегда неторопливый и вальяжный (ну..., чисто барин..., или помещик), всё-таки заказал эту подростку — первый «настоящий» балет... как взрослому.[2] И в любом случае, как ни крути, но это случилось..., — при посредничестве мэтра-Сати. Случай столь же уникальный, сколь и показательный...

Необычайно молодой & чрезвычайно одинокий юноша-композитор (почти мальчик) в Париже и в самом деле — обращал на себя внимание. Главное дело — начать. И в этом ему немало помогли те, кому он и без того был обязан: Сати, Мийо и Пуленк. Затем — он заговорил за себя сам. Общительный, обаятельный, скромный, мягкий, любезный и сговорчивый — буквально ничем он не напоминал своего сварливого «мэтра»... Поначалу музыку «вундеркинда Соге» заметили после постановки совсем небольшого номера. Это был его парафраз на вальс «Розы». Весной 1924 года, в театре «Цикад» (Cigale) (это была почти сразу разорившаяся частная антреприза графа де Бомона) была поставлена балетная сцена, почти сценка... Хореографом номера стал Леонид «Массин» (между прочим, хореограф скандального балета «Парад»), а декорации выполнила «сама» Мари Лорансен. — Изящная портативная сценка имела успех, запомнилась — и на неприлично юного композитора обратили внимание.[3]

Пожалуй, более основательная известность (чтобы не сказать: «известность-буфф») пришла к вундеркинду-Соге после премьеры его (подростковой) оперы-буфф «Плюмаж полковника» («Le plumet du colonel», на собственное либретто),[комм. 9] состоявшейся в том же 1924 году (но только — осенью) на сцене театра Елисейских полей..., того са́мого театра — который (тоже) был унаследован от Сати... Вот, пожалуй, и всё, что успелось за эти короткие два года..., — до успения. Тихая смерть Эрика Сати уже не стала для Анри Соге катастрофой: ни личной, ни публичной. К тому моменту бордосский вундеркинд уже достаточно стоял на ногах, чтобы не нуждаться в постоянной поддержке мэтра... (которой, собственно говоря, и не было). Но даже со смертью прямое влияние Сати на Соге не пресеклось. Сати словно бы отдалился (очень тяжело болея всю первую половину 1925 года, он ещё был жив, но его уже фактически не было), а затем и вовсе ушёл... Но его присутствие: странное, непонятное, да так и не по́нятое — осталось, пожалуй, до конца жизни этого, с позволения сказать, «коммандора»... ордена искусств. « Да... Я затосковал по простой искренности, (почти) перестал терпеть его ужимки, выкрутасы и отсутствие «прекрасной прямоты». Я сказал себе, ещё одна такая выходка, дерьмовый Петух, и никакого Павла с Виргинией больше не будет. Никогда и нигде не будет. Это даже кстати. Когда я так решу — дело станет, раз и навсегда. Если я не напишу тебе эту оперу, худосочная задница, то уже никто как-то её тебе не напишет... (Аркёй-Кашан, 28 Октября 1921) »[10] Сначала «мэтр» просто ждал от петуха извинений, затем — потребовал сатисфакции и, не получив её, попросту запомнил нанесённое оскорбление — перечислив его на лицевой счёт бравого хлыща. А что в результате? — Всё очень просто. В результате «Павел & Виргиния» (они обои) исчезли — без малейшего следа. Словно их и не было... Почти два года этот странный «композитор музыки» якобы работал над партитурой оперы, но в конце концов никто так и не увидел ни одной строчки. «Ни звука, о друг мой, ни вздоха»... И всё же история на этом не кончилась.

— О..., эта трижды прекрасная Валентина! Сколько раз она доказывала прекрасную верность своему старому, старому другу..., особенно если было необходимо что-то — потерять. Первый крупный успех выпал на долю балета Соге «Кошка» («La Chatte») на либретто Бориса Кохно (ещё одного из дягилевских мальчиков). Премьера спектакля состоялась в дягилевской труппе — уже под занавес приморского (зимнего) сезона, 30 апреля 1927 года в театре Монте-Карло, и месяц спустя — его (вместе с труппой) перевезли — в Париж. Особенной чертой балета была почти «зоологическая» по своей образности хореография Баланчина, а подлинным открытием стали поразившие всех конструктивистские декорации Наума Габо. Совсем не под стать декорациям была музыка — простая, почти простенькая и почти безыскусная..., но удивительное дело!.., — здесь, на фоне постоянной кошки — эта музыка была словно бы на своём месте. Почти кошачья по своей маленькой простоте и ... почти детской грации. (не)Удивительное дело! — повсюду, где Сати отпугивал и отторгал своей провоцирующей резкостью и сложностью — всегда с двойным дном, всегда отталкивающий и колючий, этот Соге — подкупал и притягивал своей однослойной и односложной простотой, словно бы говоря: «да, я такой, я свой, любите меня, я такой же просто как и вы все..., и даже проще вас. Вот я какой». « Александра Данилова в разговоре со мной вспоминала об отношении Баланчина к Спесивцевой с оттенком лёгкой ревности: «Жорж её обожал. Спесивцева была богиня: чудная фигура, чудные ножки. Но — со странностями... У Дягилева Жорж сделал для неё «Ля Шатт». Там была довольно простая (не то что у Стравинского!) музыка Анри Соге, но Спесивцева была очень уж немузыкальна. Ей даже эту простенькую музыку надо было за кулисами отсчитывать, потом выпихивать её на сцену и молиться, чтобы она попала в такт».[19] В общем, пустяковый по содержанию, но чрезвычайно изящно поставленный, с мелодичной и относительно простой музыкой, балет «Кошка» прошёл в исполнении труппы Русского балета свыше двухсот раз и — по существу — сделал Анри Соге имя в артистических кругах Парижа.[4] С этого времени Анри Соге, бывший вундеркинд и протеже нехорошего Эрика, — стал «настоящим композитором» — и прочно вошёл в обойму востребованных мастеров «новой музыки» этой страны...

Соге после Сати

Я повторяю, — если имеет смысл повторять... После успеха балета «Кошка» Соге стал чуть ли не модным композитором, заказы на театральные представления посыпались один за другим.[комм. 10] Не чуждый хорошего тона (в виде профессиональных клише и самоповторов), он готов был работать — буквально надо всем, брался за любой заказ и практически ни от чего не отказывался. За 1928-1933 годы Анри Соге наваял ещё три балета: «Давид», «Ночь» и «Празднества». Одновременно он включился в работу над заказанными ему операми: «Контрабас» (по рассказу Чехова) и «Пармская обитель» (по роману Стендаля). Простые, но отличавшиеся изяществом и свежестью вокальные сочинения, а также маленькие балеты окончательно сделали Анри Соге человеком модным и желанным в парижских салонах 1930-х годов (в эпоху между-военного между-временья). Он — (в меру) статен, хорош собой (тоже в меру), общителен и любезен, его неизменно умеренные & возвышенные речи и мягкий юмор сделали его желанным гостем в самых разных кругах (прежде всего, имея в виду крупных бизнесменов, правительство и меломанов из числа старой аристократии), а его изобретательные переодевания во время балов-маскарадов вошли в парижские светские легенды.[2] Короче говоря, старик Сати (известный едкий тип и даже «большевист»), глядя на это роскошное роскошество — мог по праву гордиться своей бордосской порослью... В середине и конце тридцатых годов Анри Соге был чрезвычайно активен: как в социальном, так и в творческом смысле этого слова. — После премьеры большой оперы «Пармская обитель» (11 марта 1939 года), ставшей едва ли не последним спектаклем до начала очередной прекрасной войны и катастрофического падения Франции, у него возникает замысел (точнее было бы сказать, конечно — «заказ») нового балета «Миражи» (предназначенного для балетмейстера Сержа Лифаря). Но с миражами что-то не заладилось (опять проклятые немцы!). Очередная балетная партитура была закончена уже в другом мире, в середине 1941 года... Понятное дело, в условиях немецкой оккупации — было как-то не до миражей, а потому постановку закономерным образом отложили: сначала до 1944, а потом и — до 1947 года.

Несомненно, это были — не лучшие времена..., для Анри Соге. Не исключая также и — Пьера Пупара... « …Все военные годы я чувствовал себя виноватым от того, что бессилен что-либо изменить… »[21] Одним из наибольших успехов этих времён (да и всей жизни, если не мелочиться) для Соге стал балет «Ярмарочные фигляры» («Les Forains») поставленный в сакраментальном летальном 1945 году.[комм. 11] Написанный в восковые лета немецкой оккупации (и снова) на сценарий кошачьего мальчика Бориса Кохно, спектакль был поставлен балетмейстером Роланом Пети — и первое время шёл с его участием.[3] Нетрудно себе представить: эта «цирковая» премьера состоялась 2 марта 1945 года — и снова в театре «Елисейских полей». Как говорят любители жёваной газетной бумаги, «спектакль стал знаковым культурным событием для Парижа весны 1945 года». Праздничный, балаганный, почти цирковой — очень цельный и одновременно поэтичный балет показался неправдоподобным глотком свежего воздуха в полуразрушенной атмосфере ещё не закончившейся войны.

И здесь снова придётся кое-что припомнить..., для порядку. Достаточно тяжело говорить об этом месье Соге — не упоминая Сати через каждую фразу... Однако, по дополнительном рассмотрении здесь остаётся и ещё кое-что... в защиту моего прекрасного подсудимого... Слишком многие пользовались достоянием Сати при жизни... и Его наследием — после. И слишком мало кто признавался в этом, отдавая дань благодарности или (хотя бы) уважения. Пожалуй, наряду с Морисом Равелем — именно Соге выглядит здесь всё-таки исключением... из того общего правила, имя которому — человек. А потому скажем так:

Несколько раз, было, Соге (наконец, использовав по назначению свою любовь к переодеваниям и маскарадам) самым впечатляющим образом исполнял главную роль в разных постановках пьесы «Ловушка Медузы» («сочинения господина Эрика Сати с музыкой того же господина»), отчасти изображая самого́ автора пьесы.[комм. 13] Как уже было сказано выше, в 1945 году Анри Соге посвятил Сати свой, пожалуй, самый удачный & известный балет («Ярмарочные фигляры»). А как было сказано ещё выше, ещё при жизни «аркёйского мэтра», в 1923 году тот же Соге сочинил «Музыкальный букет для Эрика Сати» («Bouquet musical pour Erik Satie»), — нечто вроде классического «приношения» учителю от восторженного ученика.[22]

Было бы странно, если бы такой Анри Соге — и в личной жизни не сохранил какую-то по-деревенски сентиментальную и наивную преданность своему почившему неучившему учителю. Обожавший кошек и постоянно державший их в доме по нескольку штук, двоих из своих питомцев он всякий раз называл «Сати» и «Сократ» (понятное дело, в честь самого́ мэтра — или са́мого известного его сочинения, симфонической драмы «Сократ»).[2] Но, пожалуй, главное и самое особенное, что (и сам того не осознавая) сделал Анри Соге для возвращения имени своего учителя: это была музыка... И не просто музыка — а невероятная, фантастическая — меблировочная музыка — самого́ Сати, которую он — вернул, как оказалось. Вернул к жизни. — Пускай даже и по случаю... пускай даже и сам того не понимая. Да... — Это произошло на исходе 1950-х годов, начавшись с незначительного, на первый взгляд, разговора. Опять пустяковой (опять светской) болтовни с молодым музыкантом..., и тоже порядочным... болтуном. Пожалуй, одно это — на фоне всей прочей шелухи Саги о Соге — стоило того, чтобы всё-таки дотащиться до конца. И после всего..., снова задать тот же наивный, почти детский вопрос : «Неужто они, там внизу и вправду верят, будто я помер?» — Оставим..., у нас впереди ещё остались похороны..., не так ли? Анри Соге получил известность и, как говорится, «определённый вес» прежде всего как — прикладной, театральный композитор. Основные и самые значительные его произведения — это балеты и оперы. Зимой и летом. Оперы и балеты. — Да и в послевоенные годы музыкальный театр оставался основным заказчиком новых произведений Анри Соге, уже маститого композитора, обременённого многочисленными титулами, должностями и связями... В «последние» тридцать лет этот Пупар продолжал поступательно двигаться ракоходом..., в предыдущее столетие... Стилистика и самые темы его произведений стали окончательно (и однозначно) романтическими, и даже действие сюжета переместилось в XIX век, а то и куда подальше... По-прежнему Соге много работал, не отказываясь ни от одного поступающего заказа.

— Среди десятков его послевоенных произведений для музыкального и драматического театра имеет смысл перечислить не все... Но ради пущего содержания (а мы ведь знаем..., как они его любят) назову прежде прочего балеты: «Корделия», «Дама с Камелиями» (эта, разумеется, по пьесе Александра Дюма-сына) и «Времена года». Затем: «Пять этажей» (опера по пьесе Альфреда де Мюссе «Капризы Марианны»), театральная музыка к трагедиям Эсхила, драмам Шекспира, комедиям Мольера и пьесам ряда современным авторов.[4] Также, как и следовало ожидать, Соге сочинил две оперетты («Робинзон Крузо» и «Господин Золушка») для французского радио и массу музыки для кинофильмов, — наиболее известным из которых стала сатирическая комедия «Скандал в Клошмерле». И конечно же..., как всякий опереточный мастер... (с характером), не удержался он и от — симфоний.[4] Прожив неприлично долгую жизнь, уже там, в возрасте за восемьдесят..., Анри Соге тоже решил оставить после себя книгу воспоминаний, дав ей невероятно оригинальное название: «Музыка моя жизнь».[25] И здесь, прервав собственные слова, я снова вынужден воздеть глаза наверх, к са́мому нёбу, откуда (буквально, через край) когда-то свешивался наш старый мэтр, чтобы тоже спросить..., чтобы спросить..., спросить... — Но вот что́..., что́ же он хотел спросить..., я-то и позабыл!.. Кажется, что-то вроде:

— Член Французской Академии (той са́мой..., которая...), высший офицер ордена за Заслуги, командор Ордена нечётного легиона и, что самое позорное, к тому же ещё и командор дополнительного ордена искусств и литературы (пожалуй, исключая один только Орден Слабости), трижды почётный и четырежды нечётный президент многочисленных музыкальных обществ, этот Анри Соге, уже и сам ... почти Пьер Пупар..., — маститый и уважаемый старец-композитор, окончил свою жизнь как настоящий мастодонт... — Он, преисполненный почестей, в почтенном возрасте 88 лет скончался, слегка перегнувшись (в последнем позыве) через край неба..., — и за все свои, вероятно, невероятные заслуги & выслуги был похоронен прямо там, в городе Париже (что на сене), прямо посреди кладбища Монмартр, где вместе с ним прилегли все остальные кавалеры (и даже дамы) своих клановых и государственных орденов слабости... И даже более того..., я скажу вам по секрету... — его сектор № 27 (найти несложно)..., где он протянул ноги рядом с могилой ещё одного ... (копозитора) Андре Жоливе.

— О, моя бедная Франция..., — как любил говорить мой дядюшка..., Альфонс.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ис’точники

Лит’ература (запрещённая)

См. так’же

В своё время на основе настоящего эссе « Сам себе Соге » в википедии была сделана

« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »

| ||||||||||||||