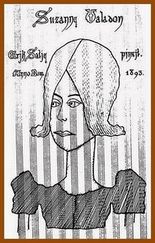

Сюзанн Валадон (Эрик Сати. Лица)

( не исключая также и всего остального )

Поскольку присутствие оной Сусанны здесь связано только с Эриком Сати..., как событие для него исключительное и исключающее одновременно. И дело здесь не столько в особой важности Сусанны как лица (или персоны),[комм. 1] но в том ритуальном значении, которое Сати к ней прикрепил..., — едва ли не до конца своей жизни. Не слишком-то долгая интимная связь с Сюзанн, (про) длившаяся менее полу’года — стала единственной в жизни Сати, которую он не только не скрывал, но и даже (скажем) напротив — всячески показывал и афишировал, говоря в прямом и переносном смысле этого слова. И в самом деле, (чем не «афиша»...) — лист, исписанный синими и ярко-красными каллиграфическими фразами с приклеенной прядью волос Сусанны, десятилетиями висел на стене в его комнате, постоянно напоминая своему обладателю о двух примечательных датах: начала и конца их отношений (14 января — 20 июня 1893 года). — Стыдно сказать, однако ныне сатический коллаж хранится в музыкальном отделе Национальной библиотеки Франции.[2]

...На первый взгляд, Сати и Валадон были почти погодками, она была старше своего любовника на неполных восемь месяцев. Ей — недавно исполнилось двадцать семь, ему — исполнится столько же (за месяц до разрыва отношений). И тем не менее, разница возраста между ними была разительной. По существу, это были отношения между ранимым и заносчивым подростком Сати, не имевшим опыта личных (семейных) отношений и — почти взрослой почти женщиной,[комм. 2] имевшей сына девяти лет и десятки интимных связей (разной продолжительности и серьёзности). Для Сати его первая связь стала важнейшей прививкой (защитой) на всю жизнь. Именно как прививку он и культивировал в себе память о «вала’донных» пяти месяцах 1893 года. Правда сказать, на Сусанну очередной роман почти не повлиял..., разве что она стала более эксцентричной и оригинальной, переняв кое-какие манеры своего визави. И тем не менее, помимо воли — также и она получила прививку..., от той забавной болезни, которой никогда не страдала.

Впрочем, и эта Валадон..., тоже понемногу рисовала с детства (как могла, как хотела), затем прибилась к труппе бродячих циркачей, они её научили (чему надо), и с пятнадцати лет Сюзанн (под новым именем) стала участвовать в представлениях как акробатка (трюки на трапеции). Впрочем, год спустя сорвалась с высоты, с цирком было покончено: полученная травма не позволяла дальше выступать... Осталась в Париже. По знакомству её устроили работать натурщицей..., и здесь (со своей весьма своеобразной внешностью) она, несомненно, нашла свою будущую среду. На всю жизнь. Буквально по случаю, начав с начинающих художников, очень скоро Сусанна попала (как натура) к Пюви де Шаванну, затем — к Ренуару, Тулуз-Лотреку и Эдгару Дега (называя среди её рисовальщиков только самые известные имена первого ряда). Почти со всеми из перечисленных и неназванных — натурные сеансы переходили в естественные (поверхностные или глубоко интимные). Как результат: восемнадцатилетняя — Сюзанн Валадон уже успела (не в смысле «успения») родить сына (первого и единственного). И (вдобавок) назвала его Морисом (невиданная оригинальность фантазии, тем более что этот «морис» родился в декабре 1883 года, даром что не Равель). Сегодня, находясь на (почти почтительном) расстоянии, только с большим трудом можно судить: а знала ли сама (эта мать), да и могла ли она знать: кто отец мальчика. После изнурительной «семилетней войны» каталонский художник Мигель Утрилло и Морлиус, всё-таки признал сына Сюзанн — своим..., точнее говоря, усыновил его, а ещё точнее, дал ему — свою фамилию. Забавно представить, что описанное (со всех сторон) событие произошло 27 января 1891 года (когда мальчику уже исполнилось восемь лет и «отцу» после долгих колебаний & сравнений всё-таки почудилось какое-то правдо...подобное сходство в чертах сыновнего лица).[2] Впрочем, не будем кончеными педантами: во всё это время Сюзанн продолжала позировать..., — прошу прощения..., я всего лишь хотел сказать: поддерживать эпизодические отношения со многими из прежних мэтров, равным образом, вступала и выступала в роли натуры, одновременно учась & научаясь у них всякой технике (как говорится) художественного письма. Не исключая, между делом, и прочей. Разумеется, мир не без добрых людей. Не только сами молодые самцы..., но и старцы также вершат мир (и его судьбы). Первыми художниками, увидевшими и одобрившими в ней (кроме натуральной натурщицы) ещё и художественную художницу, стали легендарные (ныне) Тулуз-Лотрек и Эдгар Дега. Последний — особенно горячо и с какой-то почти родственной готовностью одобрил её первые опыты, не без основания увидев в них своё несомненное влияние, а затем и немало поучаствовал в дальнейшей выставочной карьере Валадон.

Не слишком-то красивая, худенькая, небольшого роста, она обладала каким-то странным обаянием и сразу располагала к себе «...удивительными светлыми глазами, тёмными волосами, уложенными наподобие бандо, казалось, будто она танцует, а не идёт. Она держалась одновременно как амазонка и фея»...[4] Пожалуй, слегка курьёзным выглядит тот факт, что именно Мигель Утрилло (этот трижды проклятый и пятикратно выстраданный «семилетний отец»), в конечном счёте, и познакомил Эрика Сати со своей (натурально) Валадон...

С каким-то невероятным скрипом сочинив (впрочем, толком даже не начав и не закончив эту крошечную вещицу без начала и конца) некое прежде невиданное (и неслыханное) произведение, Эрик Сати, не долго думая, предложил своё дерзкое (средневековое) новшество под названием «Успуд» — театру теней «Оберж дю Клу», руководителем которого как раз и был — Мигель Утрилло. Давно это было, сразу всего и не упомнишь..., кажется, в середине осени 1892 года. В Париже и всегда жило много испанцев (что поделаешь, свободный город — для людей отсталой, вдобавок, изрядно католической страны — Мекка художников и богатых бездельников)..., вот и теперь ещё один из них..., художник Сантьяго Русиньоль — был общим знакомым Сати и Утрилло. Кстати сказать, настоящий человек «света», он не упустил случая увековечить своё знакомство двумя биографическими парными портретами, наподобие живописного досье. Ещё в 1891 году он нарисовал Мигеля Утрилло, отчего-то одетого в костюм гимнаста (своеобразный перевёртыш из истории жизни) — в обществе Сюзанн на набережной Сены. А спустя пару лет — появился ещё один (довольно банальный, между прочим) «домашний пейзаж», на котором Русиньоль изобразил Эрика Сати (нет, не в костюме гимнаста, хотя это было бы более оправдано..., по крайней мере, для автора Гимнопедий), с идиотически-задумчивым видом слушающим некую пианистку... Нет, это не была «сама» Сюзанн Валадон (как вылитая или хотя бы облупленная), но большинством своих черт и, особенно, задним профилем всё-таки очевидно напоминала свой прото-тип.[2]

Дело с невероятным (почти сверх’естественным) «Успудом» у Сати как-то сразу не заладилось. Даже «театр теней» не захотел иметь дело с его странным, крошечным (и почти ненаписанным) балетом, носившим подзаголовок «chrétien» — то ли христианский, то ли кретинский, с первого разу и не раз’берёшь. Завсегдатаи «Оберж дю Клу» крайне негуманно насмеялись над Сати за его недоделанные вселенские замыслы. Видимо, в качестве утешительного приза за нанесённый моральный ущерб Мигель Утрилло сделал несчастному автору небольшой заказ (тоже... слегка chrétien). В предпраздничный денёк 25 декабря в «Оберж дю Клу» была объявлена премьера (вне)очередного спектакля теней, на сей раз слегка того́..., христианских. — Как видно (из календаря), это событие произошло аккуратно в сочельник..., небольшое представление было по «Сочельнику» Венсана Испа с музыкой Эрика Сати. Маленькие, причудливые пьески (как всегда) удивляли странными созвучиями, определённо, ни на что не похожими. Среди зрителей спектакля присутствовала и Сюзанн Валадон (кстати сказать, вместе с сыном, которого Мигель Утрилло уже почти два года как признал своим).[2] После спектакля сам Мигель и познакомил этих двоих: автора музыки и свою «жену». — Кстати о птичках... Узнав (между прочим), что Сюзанн (кроме всего) «тоже» занимается живописью, Эрик Сати попросил её нарисовать традиционную медаль с двумя профилями авторов балета «Успуд» и надписью «Ж.П.Контамин де Латур и А.Л.Эрик Сати» для затеянного им издания клавира балета. Собственно, будущий рисунок и стал почвой для дальнейшего сближения.[2]

Они хотели бы любить,

...два ребёнка, два старца, их краткая связь была слишком бурной и искренней, чтобы делать вид, рассчитывать или скрывать. Нет, разумеется, ни слова об этом Сати: кажется, менее всего он был готов что-нибудь изображать. Но Сюзанна..., по крайней мере, в прежние девять, семь, пять, два года ей вполне удавалось «держать марку»..., или хотя бы «нейтралитет», чтобы папа-Мигель не слишком-то чувствовал себя слишком утрированным, и не был вынужден изображать художника с закрытыми глазами. Будем рассуждать здраво. В конце концов, работа натурщицей совершенно не требует..., и даже не подразумевает эмоционального участия в процессе. Скорее даже напротив. Если я не ошибаюсь, в многотрудном деле позирования вполне достаточно одной натуры. Или, в крайнем случае, двух (одна поверх другой, например)... — Но кажется, совсем не та история получилась с этим странным композитором. Слишком уж явно дело здесь не ограничивалось одною «натурой»..., тем более, что последняя (прежде всего, у него, конечно) не блистала ни опытом, ни выдержкой, ни высокой мудростью долгих лет позирования и служения делу живо’писи (не говоря уже о лепке или ваянии)... — Напоминая скорее коробок фосфорных спичек, вспыхивающий при любом трении. — Даже воображаемом...

Прежде всего, факт перемены состояния быстро приметил «господин-отец». История курьёзная, несмотря на весь драматизм: вид у него был таким, словно бы все последние годы он только того и ждал. Типичная гончая..., спринтер на низком старте... Или страус — почти в той же позиции. Преувеличенно возмутившись ужасной изменой, фактически, «предательством», жертвой которого он стал со стороны «своих близких» (почти друга и почти жены), Мигель Утрилло резко сорвавшись с места, отправился — в Америку. Почти не собираясь (как Тургенев). Галопом. И даже ни одной тени из своего театра с собой — не прихватил. Да уж, это получился чисто английский отъезд..., даром что испанец.

— Собственно, отношениям Сати и Сусанны это ничуть не прибавило безмятежности. Равно как и всего остального. Возможно, впервые в своей жизни подросток Сати столь острым образом столкнулся с собственной уязвимостью..., почти на грани бессилия. Пожалуй, не слишком ковыряясь в запасниках черепной коробки, можно было бы назвать этот опыт — «неудачной объездкой». Или «внезапной зависимостью».[комм. 4] Деспот, тиран, одинокий мальчик, единоличный творец новых стилей и миров, обедневший товарищ бога по земным делам, он решительно ничего не мог добиться от этой упрямой девчонки. Кажется, всё на свете препятствовало достижению желаемого результата: начиная от элементарного неумения обладать женщиной и кончая — её крайне неприятным (в данном случае) опытом кошки, за последний десяток лет слишком уж привыкшей постоянно гулять «самой по себе» (да ещё и по красочным мансардам). — Не прошло и пары недель этой (с позволения сказать) «любви», как отношения приняли окончательную форму. Пытаясь отделаться от навязчивого внимания, она постоянно пыталась ускользать, отговариваясь «причинами»..., или попросту уклоняясь от новых встреч — с тем, кто по праву находился в центре мира. Понятное дело, это было невыносимо. Это вызывало напряжение и боль..., которые гораздо удобнее было назвать «раздражением» или досадой (почти «приевшимся жужжанием»). — Какое-то неприятное начало для сказки...

Тем более, что его «личное дело» осложнялось не только высоким комплексом инвалида, но также и крайне проблемной семейной историей, полной той же «фрустрации» — во всех обще’доступных формах: шестилетним ребёнком он потерял мать (она умерла в октябре 1872 года) и младшую сестру, оставшись не только сиротой, но и того паче — отправленным в ссылку (на родину, в Онфлёр). Спустя всего два месяца (прекрасно)душные родственники вывели его на середину церкви и заставили отречься от прежней веры (его мать, шотландка, была протестанткой, разумеется), и вернуться в отцовское лоно католицизма..., чтобы не сгореть (на будущее) в адском пламени.[7] Само собой, одним тем дело не кончилось. Затем состоялась будничная «высылка» на паскудный пансион в местном онфлёрском коллеже со злым директором Буденом; последующее возвращение в Париж, где отец весьма остроумно осчастливил его мачехой (ужасной тёткой, вечно долбившей фортепиано); а в качестве «венца мироздания» воцарилась парижская «рыбная» консерватория, где все педагоги дружным хором называли его «лентяем, бестолочью и полным нулём».[7] Чтобы сбежать от такой жизни, Эрик не придумал ничего умнее, как записаться добровольцем в армию. Правда, убраться оттуда оказалось уже не так просто. Пришлось провести полночи на морозе, раздевшись до пояса, а затем, без лишних слов, отправиться в больницу с воспалением лёгких..., чтобы, наконец, вернуться обратно. Только уже не к отцу..., а — немного ближе к небу, на классический парижский чердак, за который вечно было нечем платить.[7] Пожалуй, единственной семейной отдушиной были — маленькие деньги от более основательного и благополучного младшего брата (Конрада), которыми он время от времени помогал: хотя и не слишком щедро, и не слишком охотно.[7] Вот, пожалуй, и весь послужной список... вкратце.

14 дня месяца января лета Господня 1893, пришедшегося на субботу – началась моя любовная связь с Сюзанн Валадон, пришедшая к завершению в среду 20 дня месяца июня того же года. Она продолжалась одним месяцем менее полугода и двумя днями более пяти месяцев. Правда сказать, медальон для обложки балета «Успуд» всё-таки появился на свет. И даже был издан (самим автором)..., дважды (в 1893 и 1895 году): велiкое сочинение в маленькой брошюрке — из четырёх листов. И не более того... — Хотя, нет. Прошу прощения. Пожалуй, здесь ещё можно припомнить несколько слов, в качестве несущественных деталей... — Профиль Сати, нарисованный Сусанной, изображает будущего парсье (равно как и его соавтора, Латура) — с короткими волосами. Так случилось, скорее всего, не по замыслу, но по обстоятельствам. Вернувшись в конце осени после очередных (всеобщих обязательных) военных сборов,[комм. 6] Сати попросту не успел отрастить свои знаменитые каштановые «кудри до плеч».[2] В результате (слегка забавный казус), автор «христианского балета» представлен совсем не тем «духовным лицом» (с видом многозначительным и таинственным), как он любил себя представлять и ставить — в те времена. Впрочем, почти то же самое можно сказать и о другом живо’писанном артефакте их связи: совершенно партикулярный портрет Эрика Сати работы той же (дамской) ручки. Несмотря на длинные волосы и обильное количество бессодержательной мазни, персона на этой картине, пожалуй, имеет ещё менее духовный вид, чем на медальоне балета «Успуд». — Кроме полного отсутствия какой-либо идеи, конструкции (и даже стиля), это произведение, пожалуй, имеет ценность своего рода прецедента. Первая (или одна из первых, скажу осторожно) картина, которую Сусанна намазала..., пардон, — я хотел сказать, — написала маслом, она обнаруживает на своей поверхности не только уровень художницы (а также, отчасти, отношение к портретируемому лицу), но также и её..., как бы это выразиться, в общем, — статус в овладении мастерством. Тем более приятное свидетельство, что буквально в следующем (1894) году Валадон стала первой женщиной, принятой в члены Национального общества изящных искусств (при посредстве тех же членов, разумеется)... — Поистине невероятный контраст рядом с тем же Эриком, который мало того, что так и не был никуда принят (до конца жизни),[комм. 7] но и посвятил несколько лет прямому боданию со старыми воротами Академии.

Не оставшись в долгу, Эрик Сати сделал своей пассии сюр’приз на пасху (2 апреля 1893 года),[8] посвятив ей крошечную, слегка меланхолическую вокальную пьесу (чтобы не сказать: песенку или ритурнель) «Бонжур, Бики́, бонжур!», а затем ещё и украсив обложку «подарочных» нот графическим (хотя, вернее было бы сказать: схематическим) портретом своей неласковой возлюбленной.[15] Чуть раньше (видимо, пребывая в слегка мучительном состоянии) он набросал ещё один, до крайности неприступный с виду портрет Сюзанн — на отдельном листе нотной бумаги, украшенной сверху и сбоку несколькими надписями готическим шрифтом.[2] И всё же, куда больше в их отношениях было совсем другого искусства. И прежде всего, именно она, эта упрямая и совсем не музыкальная муза оплодотворила Сати на создание первого произведения в жанре «репетативного минимализма». Пытаясь утихомирить очередную бурю в душе — старым как мир способом, Сати сочинил небольшую и весьма монотонную фортепианную пьесу под наглядным названием «Раздражения» (или «Досады»).[комм. 8] Казалось бы: ну, сочинил и сочинил. И говорить не о чем. Тем более, что по музыкальному языку «Раздражения» были вполне «традиционны» для Сати 1893 года, мало чем отличаясь от похожих опусов «готического» стиля.[комм. 9] Поначалу «Vexations» и не отличишь от прочих пьес того времени: «унылая и тощая» музыка, составленная из размеренно шагающих аккордов, почти без мелодии и темы, почти без контрастов и перемен, максимально выровненная и усыпляющая своим ощущением полной непричастности. Собственно, она бы и не отличалась от всех прочих сатиерических пьес того времени, если бы не ремарка, поставленная автором в конце этой «бесконечной мелодии». Не долго думая, он предписывает пианисту исполнять «Раздражения» восемьсот сорок раз подряд. Не трудно посчитать, что продолжительность подобного исполнения может колебаться (в зависимости от выбранного темпа) от пятнадцати до двадцати четырёх часов. Одним лёгким движением руки раздражённого автора, небольшая пьеса превратилась почти в безразмерную композицию: почти за сто лет предвосхитившую появление медитативного минимализма, основанного на повторяемости. И здесь (с нелёгкой руки Сюзанн Валадон) Сати оставил за собой безусловный приоритет — наряду с минималистическим «Траурным маршем памяти Бетховена» (сочинения дядюшки Альфонса Алле). — Спустя семьдесят лет (это случилось в 1963 году) широко разрекламированные (рекламистом) Джоном Кейджем, «Раздражения» стали объектом нескольких фортепианных марафонов по всему миру, когда несколько пианистов, сменяя друг друга за клавиатурой (наподобие конвейера), почти сутки добросовестно исполняли требование автора, пытавшегося избавиться от своей любовной досады..., — точнее говоря, от досад.

Другой такой попыткой (примерно с тем же результатом) стали мертвенно-спокойные «Готические танцы», самый процесс сочинения которых был вызван жгучей потребностью автора: вновь обрести «величайшее спокойствие и твёрдую уравновешенность своей души».[7] Три дня (21-23 марта) он был занят готическим опусом. Каждый день ровно... по три танца, составивших в сумме девятидневный молитвенный обет.[2] Не слишком-то большой, но такой же мертвенно-спокойный, как если бы ему удалось достигнуть желаемого. Избавившись, наконец, от ужасной, досадной фиксации на своих неразрешимых Vexations. — Вопреки всему и всем. Но главное: вопреки себе и ей... Совсем как в жестоком романсе...

Достаточно прочесть единственное письмо Сати к своей музе (мегере), чтобы увидеть и понять из него — буквально всё. От начала до конца. Всё содержание и содержимое этих девяти молитв..., не исключая и восьмисот сорока «раздражений»... Дорогой маленький Малыш Бики, — Бедный Йорик... Даже оборачиваясь назад, не всё сразу удаётся понять. Странно подумать..., ещё страшнее вспомнить. Неужели... он был слишком несдержан..., или вёл себя как подросток, впервые ощутивший не просто женщину, но — близость. Быть может, это даже кое-что объясняет... в его жизни, — кроме всего прочего, что остаётся совершенно необъяснимым. Кое-чему научив, после всего..., эта история оставила до конца жизни полную уверенность обо всём, что нельзя... Буквально, в двух словах.[7]

Взятая снаружи, как правило, она выглядит куда проще. И тогда мадам Сусанну не сложно..., совсем не сложно понять... посреди всей этой досадной истории. Одинокая мать девятилетнего ребёнка, озабоченная совсем другими проблемами, она была буквально застигнута врасплох своей (в идеале, однократной) дурацкой выходкой, внезапным порывом к странному, эксцентричному подростку: почти нищему, совсем не искусному в любви, да ещё и вдобавок — чрезмерно требовательному и навязчивому. В итоге... получилась совсем не та история необязательных эпизодических отношений, к которой она (натурщица) привыкла — в своей предыдущей натуральной истории. Вдобавок, непредвиденные осложнения с «папой»-Мигелем, его внезапное исчезновение, которое не могло не беспокоить. В конце концов, масса повседневных забот и дел, которые решительно никуда не девались... Не прошло и десяти дней, как художница была уже не рада своему новому «художеству»..., точнее сказать, импровизации, слишком музыкальной. То и дело приходилось выдумывать причины и поводы, чтобы перенести, отложить новую встречу, в крайнем случае, немного прогуляться втроём (в обществе сына, разумеется)..., а то и вовсе — пропадать без слов. Почти как Мендельссон...

Понятное дело, отношения Сати и Сюзанн не могли продолжаться долго. Подобные соседства (щёлочи с водой), как правило, заканчиваются ещё быстрее и достаточно бурным (по возрасту и темпераменту) образом... Остаётся только пожать плечами, глядя на эти даты: 14 января — 20 июня. Точнее говоря, 16 января — 17 июня.[7] Почему так долго? Пять месяцев и два дня. Без малого — полгода. Впрочем, дело здесь идёт только о номинации. Число встреч вообще..., а тем более — близких (если угодно, интимных, a parte) стараниями «очень занятой» Сусанны (которая столь трогательно «не могла всё время делать то, что хочется», не говоря уже обо всём остальном) далеко не дотянуло и до одного месяца. Раз в три дня, неделю, десять дней..., наконец, единожды за всю жизнь. Не более. В конце концов, можно предположить (не слишком опасаясь ошибиться), что они..., эти двое (подростков, старцев) так и не смогли встретиться. Как говорится, попросту разошлись разными дорожками, случайно не заметив друг друга. Хотя след..., след остался на всю жизнь..., сколько его ни отрезай ножницами.

Я только что окончательно порвал с Сюзанн. Вот хорошее слово. Чередуя и комбинируя до конца жизни (то ли по ситуации, то ли по настроению), Сати, с необычной для себя готовностью быть искренним и правдивым (совсем как перед передом Фемиды, позади неё), рассказывал две версии своего июньского окончательного разрыва с Сусанной. Точнее говоря, два типических анекдота или спича..., почти противоположного свойства, хотя и оба — со слегка экстремальным оттенком (отчего-то предполагающим непременное участие карательных органов), что само по себе имело вид очевидного симптома... — Особенно, на фоне всей прочей жизни.

Как впоследствии пояснял Сати, проблема жизни и смерти упёрлась в стечение обстоятельств и случайностей. Учитывая силу воздействия и высоту окон, всякая другая представительница прекрасного пола обязательно бы погибла. По всей видимости, только прошлый акробатический (цирковой) опыт помог Сусанне каким-то чудом остаться невредимой.[2] — Не рискуя подвергать сомнению ни одну из биографических версий моего дорогого мэтра (до такой степени обе они правдоподобны и красивы, но прежде всего сияют нетленной — справедливостью), пожалуй, находясь сегодня здесь, на этом месте (и в своё время), я ограничился бы только одним кратким замечанием нашего (общего с Эриком) дорогого дядюшки..., Альфонса, конечно... Кажется, всего двумя годами раньше этого прискорбного случая, он опубликовал (в письменном виде) очередной отчёт о маленьком городском происшествии. Отчёт, который и прежде любил изрядно вставлять (в устном виде) посреди дружеской беседы..., или напротив, разговора с очередным болваном. В виде скромной заметки, как всегда, сухой и беспристрастной по тону, дядюшкин спич появился в отделе заметок «Le Journal»,[17] где наш дядюшка долгое время авторствовал и даже, страшно сказать, в течение нескольких лет подвизался директором. Вопреки всему... И даже — здравому смыслу.

— В этом мире для человека нет ничего невозможного, — Нет, разумеется, я вовсе ни на что не намекаю..., и тем более (боже упаси!) не пытаюсь упрекнуть своего лучшего друга в... (как бы это половчее выразиться...) био-графическом плагиате. — Но так было, в своё время... И я вовсе не хочу выбросить из этой песни ни одного лишнего слова..., тем более, что они все — лишние. От первого до последнего...

Само собой, ни он, ни она — короче сказать, ни один из этой группы подростков не смог вынести из (внутренней и внешней) истории своих отношений ничего мало-мальски хорошего. Пожалуй, пожизненное молчание Сусанны, становившейся с годами всё эксцентричнее и причудливее (если и не по характеру, то хотя бы по манерам), служило бы тому лучшим доказательством. Да... Она пережила своего любовника на (не)добрых тринадцать лет. — Бог весть, на что ей понадобились все эти годы, несомненно, излишние. По крайней мере, я... теряюсь в догадках, глядя в её сторону. — Или скажем немного проще... Продемонстрировав столь блестящее (практически, модельное) начало карьеры художницы, уже к тридцати годам сделавшись не только натурщицей, но и заслуженным членом... изящного сообщества, она оказалась куда более способной стать успешной, чем её беспокойный и неугомонный визави. — Можно даже сказать, он выглядел типичным неудачником... на её фоне (если таковой имел место). Да ещё и умер... на целых тринадцать лет раньше.

Вне всяких сомнений, Сусанна понимала кое-какой толк в этой жизни. Аккуратно и безжалостно..., она (вероятно, теми же ножницами) произвела цензуру, отрезав фигуру Сати на фотографии, где он был увековечен во время прогулки..., одной из тех, несомненно, волшебных прогулок... — с ней и её сыном Морисом, держащим на поводке собаку. Очень красивую собаку. Между прочим, значительно более красивую, чем этот Сати. Видимо, следовало бы понимать так..., поскольку собака (в отличие от этого «композитора музыки») всё же не была вырезана... — Правда, на оборотной стороне уцелела надпись (сделанная подозрительно знакомой рукой), на редкость соответствующая содержанию фотографии. — Женщина, мальчик и собака на поводке. Во время прогулки, несомненно. А позади изысканным готическим шрифтом добавлено: «Портрет моей подруги, нежной Сюзанн Валадон»...[2]

Совсем другие «выводы» сделал он сам..., наш бравый и нежный старик. Даже не хотелось бы и начинать, об этом. Но, видно, всё же придётся... — Опять «Je retire»..., как всегда, «Je retire», конечно. Один рецепт на всё. От начала и до конца этой маленькой тесной жизни..., где «не существует ничего, кроме ледяного одиночества, которое приносит пустоту в голове и наполняет печалью сердце»... — Только так, раз и навсегда закрывшись ладонью... после неудачного & неудавшегося опыта с этой вечно ускользающей, непокорной Материей, он сказал: «достаточно». Его хроническая нищета и скорая старость была тому лучшей гарантией. — Как-никак, спокойнее..., да и соблазнов меньше. «Лысый от рождения — только из приличия»... (и всё-таки их было три, эти поэмы... любви, как ни крути, как ни выкручивайся).[7] Удивительное дело. Но факт... Впрочем, совсем другая история получилась — на словах. Словно завзятый спортсмен-профессионал, Сати не раз говорил, что для артиста любовная страсть — слишком большая нагрузка, поскольку уводит все его мысли и желания непозволительно далеко, прочь... от искусства. Спустя годы (уже за пятьдесят, мой дорогой друг), на вопрос о любви он отвечал не без ехидства, что всегда находил это чувство «очень комичным»...[20] Правда сказать, не всё было так забавно. После смерти Сати в его опустевшей аркёйской комнате обнаружили пухлый пакет с письмами, в которых он (время от времени) продолжал обращаться к Сюзанн... уже после разрыва. Некоторые были дописаны до конца, некоторые — обрывались на середине, и всё же, ни одно из них очевидным образом не предназначалось для отправки. Осенью 1925 года Конрад Сати (единственный наследник) зачем-то передал все письма адресату (на редкость тупой поступок..., вдобавок, ещё и подлый), — что же касается до Сусанны..., то она все их — попросту сожгла... после прочтения... в камине.[2] Ведь у неё в гостиной был даже камин..., в отличие от Эрика. — Без малейших уточнений и пояснений, разумеется.

...и правда..., в конце-то концов, не пора ли оставить этот пустой разговор. Да... впрочем, настолько компактного, чтобы можно было затем спрятать его в шкафчик, один очень маленький шкафчик... — на стене моей большой..., очень большой комнаты...[7]

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ис ’ сточников

Лит’ ература (как всегда, запрещённая)

См. тако’ же

« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »

| ||||||||||||