Урок Орика (Эрик Сати. Лица)

( некролог на троих )Перед долгою дорогой...[1] ( М.Н.Савояровъ )

...не быть, не знать, не думать...

и

Этот месяц начался не слишком-то забавно, как часто случается... Ранним утром 1 июля умер Эрик Сати (весь июнь, стало быть, он ещё оставался жив, вопреки всему).[комм. 2] После полугода изнурительной двусторонней пневмонии на фоне цирроза печени (не алкогольного, — нет, конечно, это они всё врут, ради собственной вредности, лени и простоты).[4] Истощённый старик-Эрик (и всего-то 59 лет, — «старику», между прочим). Мумифицированный скелет бывшего человека, кое-как обтянутый остатками кожи. Последние четыре месяца он почти не вставал с постели (госпиталь Сен-Жозеф, корпус Гейне, отдельная палата, оплаченная графом де Бомоном, после всего). А потом начался июль. — Значит, теперь достаточно. Отмучался. Ну, спасибо... Однако ритуал превыше всего (для тех, кто понимает). Через сорок дней в Париже вышел августовский номер над’гробного (чтобы не сказать: загробного) прюньеровского журнала «Музыкальное обозрение» (La Revue Musicale),[5] от корки до корки посвящённый свеже-умершему комо’зитору.[комм. 3] К слову сказать, далеко (и очень далеко) не впервые он был... таким. Чуть больше года тому назад, мартовский номер того же «Музыкального обозрения» точно так же был полностью «сатиезирован», — ещё вполне при жизни бенефицианта.[6] Там, к слову сказать, между прочих материалов значился и вельветовый мемуар некоего тоже Жоржа, но только Ориоля (не Орика, хотя и на ту же букву „А“),[комм. 4] старого фумиста и приятеля Альфонса Алле.[4] Казалось бы, всего какой-то год! Жалкий год. Но кáк чудовищно сменилась декорация (Париж опустел как лес после осеннего урагана). Даже один из главных под’длецов последнего года Эрика не смог не заметить этого: «...он дополнил список окончательных потерь, делающих жизнь отвратной...»[7] Ах, видал бы папа-Сати, ктó здесь писнýл по нём (пару страниц, прочувствованных и томных), немного приподняв правую ногу, и вынес в мир свои надгробные заметки, пометки & отметки (слава богу, не видел). — Какая роскошная порка!.. Совсем как тогда..., полтора года назад, в том же Revue Musicale.[комм. 5] Чуть не половина фамилий — те самые, которые и свели его в гроб своими скромными (но зато совместными) усилиями. Всего за один этот год (справились)... Даже меньше (если считать с марта по декабрь). А затем, как всегда, начался делёж наследства & партикулярные празднества на свежей могиле и во’круг неё. Для начала, последовали официальные речи идиотов, траурные венки от «верных врагов» и прочувствованная надгробная речь «убийцы» покойного.[комм. 6]

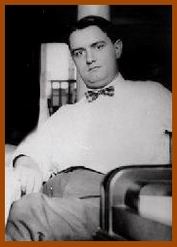

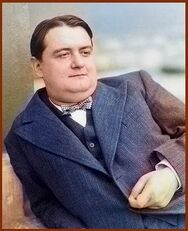

И всё же, не будем напрасно скромничать. Среди верных пакостников не только последнего года, но и (бери выше!) всех последних лет Сати, именно он, Орик, занимал очевидное первое место (пресловутые Лалуа и Вюйермо не в счёт, конечно — гусь свинье не конкур’рент). Несомненный лидер среди «раздражительных раздражителей» (которых Сати так высоко ценил..., при жизни). И даже затрапезный масон Ролан-Манюэль,[комм. 7] сколько ни старался вылезти из штанов, но так и не смог его переплюнуть по части гадостности выходок: равно словесных и бессловесных (хотя оба они, несомненно, по гроб были обязаны «дорогому учителю» лучшей частью своего лица). Главной причиной здесь был, конечно, до крайности вредный..., иногда откровенно дерьмовый характер вечного подростка-Орика, тяжелейшего инвалида по рождению и детству (в пожизненном статусе «тяжело контуженного»). И всё-то в нём «было прекрасно», — как любило Наше Всё...[9] Начиная от сексуальной ориентации (в комплекте с мерзоватой внешностью) и кончая... склонностью к неограниченному ворчанию на любую тему, — всё это сделало Орику «прекрасную партию»: повсюду он вёл себя как типичный «предираст» во всех смыслах слова..., задирался и нёс вздор (читай: снимал стружку) и никак не мог остановиться.[комм. 8] Ворчал и возмущался до разрыва с Сати, плевался и ругался в последний год, и только смерть «дорогого учителя» заставила его заткнуться..., хотя бы ненадолго. Хотя бы публично...

Не стану (здесь) напрасно приводить десятки примеров эталонного пакостничества & хамства подростка Ори́ка против Эри́ка. В конце концов (и начале начал), для этого существует первая книга Сати,[10] — открывайте, если можете!.. Там всё есть. И даже с горкой. Да и здесь буквально за углом (на страницах блаженной памяти ханóграфа) рассеян (не)добрый десяток без’образных слов (печатных и непечатных) & таких же выходок вечно недовольного одутловатого под’свинка по имени Жора-голубенький... — Хотя после всего (немного ниже) всё-таки придётся припомнить этому злопамятному поганцу несколько его выходок, особенно выпуклых.[комм. 9] — Исключительно ради наглядности кон’траста... с его же статьёй (про «дорогого мэтра»). Посмертной... Написанной как ни в чём не бывало. Словно бы и не было никаких нападок, издевательств и оскорблений, не говоря уже о деятельном участии в «скандальном провале» двух последних балетов Сати, среди прочей толпы хулиганов из бретоновской шан’трапы...[комм. 10] И не захочешь, да вспомнишь поневоле приснопамятную провинциальную дурочку Фриду (Кало), с ужасом схватившуюся за голову при виде этих, с позволения сказать, «сюр’реалистов», а на деле — не более чем толпы богемно-клошарского сброда: «я мечтала <в Париже> увидеть настоящих художников, но наткнулась только на толпу сукиных детей...»[11] Примерно таким был и сам Орик, даром что «ко’мозитор» (и драться не умел, в отличие от дубины-Бретона). Чего стóила только одна его статейка из «Литературного обозрения», вышедшая за год до смерти «дорогого учителя»... Полностью выдержанная в тоне «анти-Сати», она полностью состояла из перлов — ниже пояса. ...какой «композитор», разуйте глаза! — Да это же просто нормандский нотариус, пригородный фармацевт, гражданин Сати из Совета Аркёя, старый приятель Альфонса Алле[комм. 11] и кантор Розы и Креста...[12] Как венец банальности, мне могут возразить (откуда-то снизу), что Эрик и сам имел характерец «не подарок», пожалуй, «ещё и почище Орика» будет. Возражать не стану, потому что вообще ставить эти два имени рядом — неуместно, типическое скудоумие. Эти два человека, (очень) мягко выражаясь, несимметричны и несопоставимы. Один обязан другому почти всем, что составило начинку и существо его жизни (в том числе, и на будущее). И главное, масштаб этих двух лиц (взятых как изнутри, так и снаружи) выглядит даже не как заезженная «моська, лающая на слона»,[13] но не более чем «карабкающаяся вошь» (по старому как мир рецепту Эрика).[10] Ну и главное, помимо любых оценок: агрессия была односторонней, — заносчивый молоко’сос (да ещё и в составе банды похожих молоко’сосов) нападал на больного старика, спустя полгода оказавшегося в палате для умирающих.[комм. 12] При том, что этому старику он был кое-чем обязан..., а тот, в свою очередь, не сделал ему ничего дурного. Всего лишь, посмел не одобрить его поведения, напоследок. И больше — ничего... (проступок, несомненно, очень серьёзный, заслуживающий высшей меры наказания).

Пожалуй, венцом «критической» (во всех смыслах) деятельности Орика стала его рецензия на последний опус «дорогого учителя», где он назвал «Отмену спектакля» — «трудолюбивым ничтожеством в двух актах».[14] Травля (физическая и в прессе) последних двух спектаклей с музыкой Сати в мае и ноябре 1924 года привела, как минимум, к банкротству двух поставивших их театров и резкому ускорению течения смертельной болезни их автора. Пожалуй, после этого можно только крикнуть любимое «Браво-во-во!» Эрика и напоследок похлопать прекрасного одутловатого «ученичка» сначала по плечу, а потом и — по шее, если по’везёт... Садись, брат... Два балла. Можешь быть доволен. Ты отлично сдал свой... урок, после всего...[10] — ну так и ори дальше, Орик...

| |||||||||||||||||||

|

т

ого, кто не готов увидеть глубокий смысл искусства Сати, невозможно научить его почувствовать. Из этой затеи у нас ничего не получилось бы: ни вчера, ни сегодня. Его сила состоит в том, что он всегда обращается к сáмой сути. И его лучшие партитуры дают громадное число врезающихся в память примеров для всякого, кому несносен ложный пафос, чрезмерная напыщенность и прочие излишества.[16]

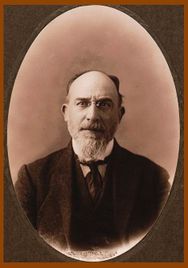

Что бы ни говорили, в действительности он был нашим мудрым советчиком: между прочим, удивительное свойство для всякого, имеющего репутацию «шутника». Кто теперь сумеет разгадать всё, что скрывала в себе — за неизменным пенсне и коротко подстриженной бородкой хитрого фавна — усмешка Сати?

Он горячо любил молодых, — и молодые, полные сил, тянулись к нему. При его прямодушной вспыльчивости — и чтó за дело ему было до всеобщей предвзятости, споров и ссор![комм. 13] Припомним, что Клод Дебюсси оркестровал его «Гимнопедии», а Равель на концертах Независимого музыкального общества вернул к жизни прекрасные и величественные Сарабанды, сочинённые около 1887 года. Слушая их, ещё более проникаешься уважением.[комм. 14]

Я познакомился с ним двенадцать лет назад, в те времена, когда посещал класс контрапункта в консерватории. Как высказать в двух словах, чему научили меня разговоры с ним и его пример? Весёлый нрав сочетался в нём с мгновенными и резкими вспышками. От изысканных пророческих созвучий своих первых сочинений он перешёл к прозрачному и ясному стилю «Парада» и, особенно, «Сократа».[комм. 15] Эти два события стали, в прямом смысле слова, очищением, совершенно чуждым господствующим вкусам того времени. Многие увидели в нём убожество. Неужели автор не смог хотя бы немного «украсить» эти прямые линии — слишком ровные, а иногда словно бы изломанные? Сати слишком хорошо знал предел своим силам и способностям, чтобы поддаться искушению. Отыскав собственную технику письма, он сознательно пренебрёг модными красками.

Продлится ли урок Сати завтра? Лично мне, я думаю, он пошёл только на пользу. Однако довольно об этом. Достаточно вспомнить исчерпывающую фразу Ницше: «Музыка этого рода лучше всего выражает моё мнение о немцах: это люди позавчерашнего и послезавтрашнего дня, — у них пока нет дня сегодняшнего...» Сначала Стравинский, а за ним и Сати, преодолев суету скоротечной моды, помогли нам осознать самую суть сегодняшнего дня.[комм. 16]

Вóт о чём я думал в понедельник 6 июля, следуя по Аркёю за процессией, провожавшей нашего «доброго мэтра»... Мы не забудем его урока.[комм. 17]

|

Малое псоле’словие( по-большому — pour le grand )

Б

Познакомившись с «дорогим учителем» накануне войны, в декабре 1913 года (не с первого раза, впрочем),[19] почти пятнадцатилетний Орик следующие годы (почти столько же) провёл в постепенном дрейфе... вниз. Ровно в том направлении, куда тащила его природная органика: характер плюс тяжкая инвалидность. Это тебе не просто так плюнуть... — А характерец, прямо скажем, у него был удивительный. Типичный «педагог-федерал» («гомогенный гомеопат, предпочитающий гомофонию», по выражению преподобного Эрика),[20] по своей яркой комплекции и габитусу Орик напоминал скорее гаремного евнуха, точнее говоря, по всем признакам он был «женским педагогом-федералом» (ранняя связь с Жаном Кокто и Раймоном Радиге это частично подтверждает). Однако совсем не таков у него был характер. Глядя на его фотографии, ожидаешь и общения примерно такого же: расслабленного, размягчённого и, по большому счёту, дряблого. Возможно, чем-то напоминающий Дариуса Мийо. Однако на самом деле всё было почти в точности напротив: вечно недовольный, ворчливый (как старая карга) и при этом — не слишком блистающий умом и фантазией (типичный «предераст», как уже было сказано Выше). Отчасти, приземлённый или землистый. Без полёта, — можно было бы сказать. Но нет, в его пенатах не пахло не только полётом, но даже мелкими перебежками. Типичный эпигон-адаптант («карабкающаяся вошь»), рождённый ползать по поверхности хозяина, соскребая с него пенки: что достанется. Этим он, по существу, и занимался (причём, всю жизнь). С «творческой» точки зрения этот Орик (между прочим, самый молодой & многообещающий участник пресловутой «Шестёрки») — бледная & упрощённая копия Эрика, причём, далеко не всего Эрика (слишком сложного для копирования), но только его «обслуживающей» или прикладной части. По старому & краткому определению одного (одиозного, разумеется) исследователя творчества & биографии Сати, «Орик — пустой Сати, почти никто»,[21] хотя вернее было бы сказать — ничто, конечно.

Успевший за первые десять лет «общения» обворчать и переругать не только самогó дорогого мэтра, но и изрядное число его прекрасных открытий (прежде всего, меблировочную музыку, любимое детище Сати), Орик кончил тем, что в последний год (1924) устроил настоящую травлю своего главного учителя и дарителя, глубоко больного человека, доживающего последние месяцы. Переломным моментом стали первые дни января 1924 года, когда вся святая троица (Кокто, Пуленк, Орик) во время дягилевских «Русских сезонов» в Монте-Карло демонстративно сблизилась (алкоголь, мальчики, девочки, опиум) с «исчадием ада» — Луи Лалуа (давним человеком Клода), прекрасно зная его отношения с Сати. Как результат: Эрик вспылил, разумеется. На его иронические колкости Кокто устроил грязную истерику, Пуленк упрямо продолжал в том же духе, а Орик затаил злобу.[20] О(б)суждать дальнейшее не имеет смысла..., последний год жизни дорогого мэтра был, по существу, изгажен этими тремя оболтусами (Пуленк участвовал меньше других), Кокто действовал против Сати, в основном, личными интригами, пытаясь «заставить» его помириться, но по сути, перепортив его отношения с добрым десятком общих знакомых. А Жрущий Орик устроил настоящую охоту на учителя с элементами партизанской войны: в прессе, в театрах и лично. Результат? — традиционно для Сати, этот великовозрастный балбес был «проклят» (причём, заранее, ещё в феврале 1924 года). Иной бы, едва заслышав такую «страшную» весть, невольно поднял указующий палец кверху и воскликнул словами одного известного мракобеса: «И только-то?..»[23]

Для начала, скажем сухо и холодно, — это отнюдь не шутка, когда многократно превосходящий тебя человек, которому ты обязан, ни много ни мало, своим пожизненным лицом, задвигает тебя в дальний ящик, где лежат человеческие отбросы и откуда уже нет пути назад... Причём, без мелочей. По крупному счёту («pour le grand»). Но впрочем, оставим высокие материи: им не место в этом низком мире. Скажем ещё проще: Орик был не просто проклят, но и припечатан к тому месту, на которое определил себя сам, мелкий пакостник... В статье (о которой я уже обмолвился немного выше) «Выдвигающиеся», Сати очень точно очертил все границы, в которые теперь упрётся этот «ворчливый федерал», получивший очередного «Лалуя в задницу» своими «слишком грубыми манёврами в Монте-Карло».[20] И что же?.. Бросив беглый взгляд на будущую жизнь Орика, мы можем даже не загибать пальцы, настолько точно она совпала с кратким февральским (1924 года) рисунком, характеристикой от «дорогого мэтра». Чтó, по сути, осталось от этого Орика (ставшего в полной мере «выдвинувшимся» и «успешным»), постепенно стяжавшего все банальные формы лаврового листа и превратившегося в того «Лалуя», которого он «поимел» исключительно добровольно, безо всякого понуждения. Достаточно одного взгляда на его оплывшее & расплывшееся лицо..., — лицо патентованной посредственности. Его творчество?.. Смешно говорить. Служебные иллюстративные балеты (жалкие подмётки & ошмётки от Эрика). За’экранная музыка, более сотни мелодий для экранного сопровождения..., сушёные лавры кино’композитора. Какие-то камерные мелочи или подблюдные песенки..., для местного лепрозория. — Но зато... Зато!.. Приятно перечислить его регальные регалии, почти в точности совпадающие не только с конкретным «лалуём», но и со всем прочим, что мэтр считал «неприкасаемым» и смехотворным. — Не исключая даже «кресла», между прочим!.. Да-да, того сáмого кресла (позорного и подзорного), о котором только хорошо или ничего..., и о котором нельзя вспоминать без слёз (от смеха).

Короче говоря, «arrivée»! — он получил... сполна. По ведомости, выписанной «старым аркёйским нотариусом». Получил и расписáлся (в получении). — Всё отборное & худшее, о чём только мог бы мечтать ск(о)ромный французский ком’озитор по имени Жóра (родом из трижды прекрасной Окситании)... Дожившийся (в отличие от своего «любимого мэтра») не только до шестидесяти, но затем семидесяти и даже, страшно вымолвить, восьмидесяти лет (дело, конечно, глубоко почётное для всякого маразматика..., миль пардон, человека нормы, — я хотел сказать). Страшно сказать, — он всего полтора года не дотянул до моего (я повторяю, моего, не Эрика!..) ис’ключения из консерватории!.. — И очень жаль, а то я непременно отправил бы ему (в Париж) телеграмму..., поздравительную (на всякий случай). Но зато..., каков послужной список нашего славного Жóрика!..., глядя на него, невольно зализываются глаза (как наверняка сказал бы «любимый учитель»). Так и подмывает... начать загобать (пальцы). А затем и всё остальное... — В 1954 году Орик торжественно получил кресло президента SASEM (общества якобы по «охране» авторских прав композиторов и музыкальных издателей), в 1957 был награждён «орденом искусств и литературы» (не отказался, конечно!..) и стал президентом «Оркестра Ламурё», наконец, в 1962-68 годах был назначен прямым преемником того сáмого Лалуа!.. — генеральным директором Национальных оперных театров («Гранд-Опера» и «Опера комик»). И как венец всего (стога сена), в 1963 году Орик оказался в числе избранных..., — да, именно так, — он был избран членом Французской академии изящных искусств (читай: стал академиком). Той сáмой Академии, чёрт побери, которая почти за сто лет до того (всё как в старой сказке!) трижды отвергла кандидатуру его «дорогого мэтра». Какая прекрасная рифма сэр! И что за дивный сервиз. — Паладиль, Дюбуа, Леневё и... Орик, сними парик, причеши лысину (не себе, конечно)! Браво! Браво-во-во!.. — Кинем же (после всего) ещё один прощальный взор на лицо этого, несомненно, прекрасного человека, который при посредстве усилий самых скромных, в самом начале жизни покрыл себя несмываемым пятном изящной позолоты. — Причём, навсегда (как бы не пытались об этом забыть или замазать)... А затем ещё и по(д)хоронил. Прямо там, посреди старого Аркёя... Рядом с оградой кладбища, вероятно. А может быть и за ней...

Вот почему сегодня, когда уже ничего нельзя ис’править, я говорю, схватившись за голову: ах, бедный, бедный й’Орик... деревянная шляпа Гиппократа!..[26] A p p e n d i X - 2 Ком’ментарии

Ис’точники

Лит’ература (слегка левая)

См. также

— Всякий желающий сделать некое замечание или заметку, « s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »

| |||||||||||||||||||||||||||