Сюрреализм до сюрреализма (Этика в эстетике)

( эссе... с двумя ударениями ) сюр’реализм сюр’реализм  до сюр’реализма

Чтобы всё зло заменилось — добром...[1] ( М. Н. Савояровъ )

в’Ведение (для слепыхъ) с — И даже именем собственным, названием группы художников или «эст’этическим течением» в искусстве сю́рреализм тоже быть перестал, в очередной раз повторив старую как мир идею «хождения в народ», куда-то вбок и вниз. Стремительно превратившись в традицию, символ, торговый знак, расхожий жупел для затыкания дырок и дыр, а затем и попросту — в пустой речевой пузырь, — по сути, он вернулся обратно к истокам, в свой 1917 год, к тому слегка неприглядному месту, откуда первоначально вылез. — Не больно-то интересно, «сюр» и «сюр»..., обычное бытовое словечко, никем ещё не надутое и не означающее ничего особенного, кроме абстрактного желания поболтать языком (от нечего делать), высасывая из пальца маленькое удивление перед чем-то про...исходящим. Или напротив: уныние перед вполне обычным порядком вещей среди мира людей: убогим, тупым, беспросветным, абсурдным или тусклым... (на выбор и без права выбора, как и всякий сю́р).

...итак, пытаясь продолжать говорить размеренно и спокойно, дадим (напоследок, вероятно) маленькое определение этого..., прошу прощения, сюр’реали́зма, чтобы, в конце концов, стало хотя бы немного понятно: о чём же вообще-то идёт речь..., тем более, — здесь на странице, в названии которой мудрёное слово присутствует в абсолютном & подавляющем большинстве (у...потреблённое как минимум дважды). Если заглянуть, не углубляясь, в любой справочник или энциклопедию (пускай даже не имеющую никакого отношения к искусству), то из первых же двух строчек не трудно сделать брутальный вывод: искомый сюр’реали́зм — это течение мирового масштаба в искусстве двадцатого века, едва ли не самое крупное, яркое и заметное. Выпуская детали и частности, без лишней скромности напрашивается броский (газетный) заголовок: Простенько..., но (вполне) похоже на правду... Даже самое формальное перечисление скоро...говоркой самых знаменитых и раскрученных конкуррирующих «измов» (припоминая, к примеру, кубизм, фовизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, неореализм, супрематизм, неоклассицизм, соцреализм, минимализм, неоромантизм, поп-арт, кинетизм, гиперреализм, набор далеко... не полный, конечно) не позволяет пошатнуть его сверх’ над’ и сюр’ лидерскую позицию. Причём, ни в одной из групп населения: от специалистов до профанов и от любителей до обывателей, снизу доверху, а затем обратно. — Но с другой стороны, если слегка суммировать два абзаца почти пустых слов преамбулы, сказанных здесь (чуть выше ватерлинии)... в качестве вступления, то можно сделать вывод почти противуположный: предлагаемый ныне вниманию почти почтенной публики сюр’реали́зм — всего лишь голое имя, nomen nudum, — чуть больше, чем ничего, nihil, zéro, пустое место.

Можно ли в два прыжка перепрыгнуть — прóпасть... Отнюдь. Особенно, если (всерьёз) по...следовать старой как мир гоголевской триаде: тезис, антитезис, синтез. Точнее говоря: да, нет, может быть...[4] — Потому что..., да!.., очень точное слово: потому что ничто другое не имеет такого веса в существе предмета, как его Место. Причём, оба. Обои. — И тó, всякий раз актуальное, которое он занял, смог занять в результате экспансии; и тó, почти н(е)изменное, которое он имел изначально, по праву рождения. Будь он бастардом или «законным» цесаревичем: без разницы.[комм. 1]

В технике и красоте свободного полёта ничто не может сравниться — с летящим дерьмом.[5] Не вижу даже мельчайшего смысла (мне, здесь и сейчас) всерьёз рассматривать первое (актуальное) место сюрреализма и сюрреалистов. Шеренга любителей и мастеров этого дела (особенно, в отношении всякого «№1 среди себе подобных») и так простирается почти до горизонта, исчезая в густом тумане (под’сознанием). Моё намерение (собственно, как и всегда) отнюдь не уникально, — всего лишь сказать несколько слов, в точности таких, которых никто кроме меня не скажет..., и ещё, может быть, слегка ткнуть пальцем в такие места, куда никому кроме меня тыкать и в голову не придёт. А если и придёт, то никакого желания не возникнет. Потому что... у них — так не принято. А если и принято, то — во всяком случае — несёт кое-какой риск (остаться за бортом, например), нести который, прямо скажем, не очень-то и хочется. Потому что — неясно зачем.

Разговор с тобой короткий, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

с

юр’реали́зм, скажем мягко, прежде всего это — сюрреалисты. По крайней мере, те, кто себя тáк называл, а также те, кого тáк обычно называли (и называют до сих пор). Полагаю, что в отсутствие сюрреалистов, этих бравых парней, пытавшихся делать под таким названием искусство в самых разных видах и формах (от фотографии до кино и от поэзии до дизайна), этот сюр’реализм навряд ли смог бы существовать. — Думаю, мало кому придёт в голову оспоривать моё первое утверждение, ничуть не блистающее оригинальностью.

- — Как и всё прочее, что у них принято.

При попытке задать культурному обывателю предельно брутальный вопрос «сюрреализм — это кто»?.., полагаю, 99 ответов из ста будет: Сальватор Дали. Редко когда к одному этому персонажу добавят ещё кого-то, скажем, Бунюэля, Арагона, Магритта, Миро или Эрнста. И уж только самые отчаянные головы, замусоренные всякой литературой, решатся назвать суковатого дядьку-Бретона.[5] Между тем, упомянутый всуе (и вдали) Дали — не только сюрреалист, мягко скажем, второго розлива, типичный испанский эмигрант-подросток, пришедший «на всё готовенькое» и оседлавший «по полной», но также — не более чем икона или коммерческий лейбл, занявший место (сюрреализма) уже на старческом излёте этой груши, далеко... после Второй мировой, во времена восковой (и коммерческой) спелости. Иными словами, Сальватор Дали — это исключительно Штаты и Реклама. Тем не менее, (п)оставим эту зарубку на будущее (чтобы больше к ней не возвращаться): для бравого обывателя, мещанина и потребителя «мы говорим сю́р, подразумеваем — дали́...»

|

- — Со всем приличествующим случаю убожеством...[комм. 2]

Между тем, как показало последующее вскрытие покойного, главным (действующим) лицом сюрреализма и, по сути, его дизельным двигателем на протяжении почти сорокá лет оставался некий Андре Бретон, условный литератор, охарактеризовать которого, в общем, не слишком-то сложно, несмотря на весь (его) «сюрреализм». Человек с ярко выраженным комплексом инвалидности:[9] несомненно общительный (социальный), скандальный, с лидерскими замашками, взрывным темпераментом, ярким, но ведóмым характером, склонный к регулярным влияниям и, мягко говоря, негромким заимствованиям. Свой более чем скромный и дряблый талант он успешно компенсировал властной заносчивостью и высокими организаторскими способностями. Врач-недоучка (фершал, по-нашему), Бретон увлекался модным тогда психоанализом, и на всю жизнь сохранил методическую склонность к смыканию творчества с физиологией, точнее говоря, Аполлинера с Фрейдом. А ещё точнее, — санитарии с искусством. Собственно, вождистские замашки и внутренние особенности характера этого, в общем-то, более чем среднего артиста, и определили в целом — чтó такое был этот «сюр’реализм», надёрганный и компилированный со всех сторон. Начиная от его лоскутной физиономии и кончая такой же физиологией, — но прежде всего, с акцентом на элементарной живучести: нечто среднее между упрямством и глупостью.

- — И это, в целом, всё, что можно о нём сказать.[комм. 3]

Само собой, ничуть не более оригинальным будет и моё второе (утверждение): исключительно по свойству транзитивности.[комм. 4] Кроме конкретного набора действующих лиц (лидеров, массовки и клаки), любой клан, тем более, артистический и неформальный, существует за счёт набора организующих идей и — дисциплины повседневной практики.[10] И то, и другое — по личной нужде и в меру своих способностей обеспечил всё тот же Андрей Бретон.

Уважаемый дедуля-Бретон выставил себя на посмешище (во время трескучей манифестации, которую он сам так тщательно организовал, а затем ещё и реорганизовал). И он хвастается, дубина, что может одной рукой поднять дубину...[комм. 5] Но он даже и не подозревает, какая «дубина» размахивает им самим!.. Тяжко... Конечно, да... Даже очень... <...>

Но не бойтесь его... слишком сильно. Это пройдёт, и очень скоро пройдёт, даже и следа не останется. Не сомневайтесь.

Люди знающие утверждают: и не такое ещё проходило!..[5]

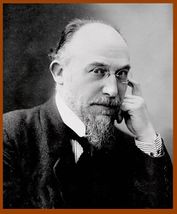

— Эрик Сати. Тетради Млекопитающего (отрывки, октябрь 1924)

Если оставить в стороне всю словесную шелуху и по...пытаться говорить по сути вопроса, то никакого «сюр...реализма», объявленного «октябрьским манифестом» 1924 года с традиционной бретоновской помпой, попросту не существовало: не более чем размежевание и переименование в процессе борьбы за власть.[комм. 6] При ближайшем рассмотрении все сюр...реалисты первого призыва оказались одной из переобувшихся группировок дада’ (из числа друзей, приятелей и лоялистов Бретона), а в самóм сюрреализме не было ровно ничего нового по сравнению с дадаизмом — разве что, кроме бретоновского «манифеста» и — всё той же суковатой палки, силою фрейдовского психоанализа вознесённой на новую сверх’высоту, раньше — недосягаемую, конечно.

|

- — Равно как и позже, разумеется...

К слову сказать, далеко... (причём, очень далеко) не один Бретон оказался таким умным..., прошу прощения, я хотел сказать: расторопным. Причём, последнее обстоятельство не только не помешало, но и сильнее высветило, так сказать, чисто-социальный характер его «сверх»реального открытия. Даже не оборачиваясь назад и не пытаясь (до поры) вспоминать о самóм слове, — ведь в октябре 1924 года были одновременно опубликованы сразу два почти идентичных по содержимому манифеста сюрреализма. Первый из них, основательно подкреплённый свистом суковатой палки в воздухе, нёс на своей поверхности незыблемое авторство Бретона; — но зато второй, не подкреплённый практически ничем, кроме собственного текста, был написан немецко-французским поэтом по имени Иван Голль (тоже дадаистом, разумеется). Разница между ними (обоими-двумя манифестами) была почти гомеопатической: практически, близнецы-братья, причём, оба очевидные бастарды (да и отец у них очевидно, не был ни королём, ни принцем..., ни хотя бы просто «с принципами»). — Ну..., разве что Бретон всячески превозносил брутальные прелести фрейдовской методики в деле организации творческого процесса, а его визави (настоящая фамилия которого была Исаак Ланг — из немецкой Лотарингии) считал, что не стоит «смешивать психиатрию с искусством». И тем не менее, заранее можно было не сомневаться: кто из них двоих проиграет войну за сюрреальный трон и место вождя тритонов.

- — Главным аргументом, как всегда, стала дубина.[12]

Тем более, что Бретон (между прочим, француз, нормандец) был на целых пять лет младше де-Голля, — фактически, буйный подросток (двадцати восьми лет) с «суковатой палкой», ещё не закончивший драться за женщин, территорию и «авторитет». Не менее наглядной была дис...позиция армий накануне сражения: если Иван Голль предлагал сотрудничать в создании общего движения сюрреалистов, то Бретон (заранее и со всей отчётливостью) не рассматривал такую возможность.[13] Априори, — заранее и до скончания века, — его интересовало нечто прямо противоположное: он придумывал, продумывал и продавливал новую сногсшибательную «сверх’реальность» исключительно под себя, для себя и ради себя. Собственно, не следовало бы думать, что этими словами я как-то «осуждаю» дедулю-Бретона или пытаюсь «принизить» его несомненно (сомнительное) достижение. Ничуть нет. — Во всём сказанном (о его мотивации, всего лишь о мотивации) нет ровно ничего дурного. И тем более, — ничего оригинального, как уже неоднократно было сказано выше (будни искусства!..) За исключением, пожалуй, всего одного, что всякий раз оставалось, оставалось, оставалось..., да так и осталось (нескáзанным) — далеко за скобками всех манифестов и прочего барабанного воя, совершенно обычного для таких случаев. — Но чего же?.., должно быть, спросят у меня некоторые пытливые умы (уже спросили). — Да так, знаете ли, сущая мелочь, ерунда (così fan tutte). Всего лишь — обман. Недоговорённость. «Прекрасная непрямота». Короче говоря, всё как у всех, всё как всегда. Не стóило бы даже простого упоминания. Потому что..., потому что два пишем, трём в уме: делаем одно, думаем о шестом; цель ставим днём, а ночью крадёмся совсем в другую сторону. — Но..., но разве не так поступают все люди по праву рождения? И чем же хуже дедуля-Бретон, в таком случае?..

- — Да ничéм, конечно!.. О том-то и речь. Ни-чем...

С разбегу прошибить собственным лбом толстую кирпичную стену,

— и в самом деле, мóжет ли быть на этом свете что-нибудь более Прекрасное!..[14]

( Юр.Ханон: «Альфонс, которого не было», Интермедия )

Вот именно!.. Потому что — ничем, ровным счётом, ничем: ни тем, ни этим поврозь, ни ими обоими вместе, ни даже поверх них, надо всем, в этой своей сверх-новой сверх-реальности всеобщего сюр’ра, ничем не отличающейся от дадаизма и дадаистов, кроме одной сущей мелочи. Так, ерунды, пустяка..., о котором, впрочем, речь ниже. Как всегда — ниже (и никогда — иначе). Но паче всего и превыше слов — практика, конечно. Тем более, когда речь идёт о художниках, артистах (с большой или маленькой буквы), литераторах или фотографах, что бы там они ни говорили... и какие бы сложно...подчинённые предложения ни публиковали под видом «манифестов», в любом случае их главной сюр-реальностью оставалось дело. Так сказать, «творчество». Или искусство. В том числе, кстати, и уличное. С дубинами и палками, сначала «дадаистскими», а затем — «сюр’реалистическими»; на выставках и спектаклях (чужих и своих), с ножичком или молотком: потому что с незапамятных времён (и авангард тут, право слово, не привнёс ничего принципиально нового), повседневное и, тем более, публичное поведение Большого Артиста всегда оставалось прямой Акцией, категорическим продолжением его творчества... Со временем эту несложную методику заметили и взяли на вооружение также Артисты средние, маленькие и вообще всякие (включая совсем не артистов). Сбиваясь в группы и вооружаясь чем бог послал (подручными средствами), они принялись усердно вспахивать ниву около искусства, в чём, несомненно, преуспели.

- — Особенно, после окончания той прекрасной войны...[комм. 7]

Мы заранее мобилизуемся в два лагеря, потихоньку роем окопы и устраиваем прочную позицию.[комм. 8] Известная банда стреляющих «Задниц» наверняка найдёт, над чем скандалить и браниться. Для них это дело..., совсем не большая проблема. Дубина-Бретон уже заранее трясётся, как дьявол в освящённом и благословенном дерьме (дерьме доброго священника). Да...[5]

— Эрик Сати. из письма Э.Л.Т.Мезансу (21 октября 1924)

К слову сказать, приятная и, в общем-то, не слишком обременительная практика публичных дебошей приносила настолько богатые плоды, что даже со временем (& возрастом) бывшие дада не слишком-то утихомирились, продолжая прежние упражнения примерно в том же духе вплоть до прихода немцев.

|

— Спустя одиннадцать лет, 14 июня 1935 года (говоря про этот случай только ради изюма) последовал легендарный мордобой на бульваре Монпарнас, когда Бретон пару раз хорошенько въехал по физиономии советскому дедуле Илье Эренбургу со словами «мсье, пришёл час расплаты!» К сожалению, в тот вечер в руках «дедули» не оказалось знаменитой дубины. — Впрочем, не будем возводить напраслину, по крайней мере, за произвол: декоративный фингал под глазом стал расплатой за эренбурговскую статью двухлетней давности, в которой он вполне авторитетно (со знанием дела) утверждал, что истинная программа сюрреалистов — это «онанизм, педерастия, фетишизм, эксгибиционизм, даже скотоложество».[16] При очевидных передержках супового набора (всё же, речь шла о пропаганде и войне идеологий), в статье не было сказано ничего сенсационного или нового. Эренбург всего лишь подытожил эпатажную практику сюр’реалистов, оседлавших тотальный аморализм (под густым фрейдовским соусом) и всячески на нём выезжавших в предыдущие полтора десятка лет. К тому же, многие из них успешно «совмещали» искусство с политической фрондой, с годами становившейся всё менее лояльной к советскому строю. Среди сюрреалистов были, в основном, анархисты самых разных мастей, большевики, троцкисты и прочая шушера, только прикрывавшаяся «учением Маркса» и одновременно позволявшая себе поэтические формулировочки вроде: «из СССР дует ветер кретинизма». — Разумеется, подобные выходки нельзя было оставлять без последствий.[комм. 9] Товарищ Коба отнюдь не был настроен на поддержку эпатажа (в том числе, и финансовую), так сказать, в международном масштабе. Скорее, напротив.

- — Это вам не с дубиной по Парижу дефилировать, мсье...

Слава богу, сегодня уже нет сомнений, что современная обезьяна произошла от человека.

— Неясной осталась только одна мелочь: куда подевался сам человек?..[14]

( Юр.Ханон: «Альфонс, которого не было», Вместо заключения )

Нередко случались и дела посерьёзнее (даже если не считать убийств, самоубийств и прочих бытовых мелочей). Пройдёт несколько лет, и испанец Бунюэль будет приговорён (к счастью, заочно) к смертной казни за контрабанду оружия. — Пожалуй, только странная война и оккупация 1940 года смогла несколько притупить остроту «сюр’реалистической проблемы». Разогнав толпу бывших дадаистов по разным углам земли..., а некоторых также и — под неё.

- — Чтобы не так сильно шумели по ночам...

Так что..., (ещё раз) прошу прощения, совсем не случайностью стали разочарованные и раздражённые слова Фриды Кало, доморощенной сюр’реалистки из глубокой (мексиканской) провинции, впервые приехавшей в Париж уже совсем под занавес банкета, в марте 1939 года, и с какой-то внезапной свежестью взгляда увидевшей своих европейских «коллег»..., чтобы не сказать: единомышленников.

— Я мечтала увидеть настоящих художников, а наткнулась только на толпу сукиных детей...[17]

2. Сукин сын (во втором значении)

...я открыт всему дурному на века и на года...[18]

( М. Н. Савояровъ )

|

с

юр’реали́зм, скажем очень мягко, прежде всего, это — дадаизм... и дадаисты. Причём, не исключая и самогó Бретона, великого и ужасного, тоже дадаиста (добавлю немного в скобках). Как результат, сам сверх’натуральный сюр’реализм — повторяя самого себя — не более чем классический вариант nomen nudum, иносказательно: один из псевдонимов дубины Бретона. (В точности как во времена раз...витого социализма: «мы говорим Бретон, подразумеваем сюрреализм, мы говорим сюрреализм, подразумеваем Бретон»). А всенародно признанный Дали в это время отдыхает в’дали. — Поскольку ни одна игра слов, в данном случае, не меняет базовой формулы: сюрреализм ⩽ дадаизм (а равно и наоборот). При попытке сделать ставку в старой как мир игре в «l.h.o.o.q.» или (если по-русски) «найди три различия», — неминуемо пришлось бы потерпеть поражение..., поскольку их — нет. Точнее говоря, найти-то их можно, конечно, однако все они, от первого до последнего, окажутся положительно высосанными из одного пальца..., того сáмого, между прочим, который в своё время был положен, и до сих пор лежит где-то внизу, в корне всего сущего.[комм. 10] Собственно, именно такую манипуляцию (несомненно, шизоидную по своему типу) и воспроизвёл дедуля-Бретон в своём «манифесте сюрреализма», одном в ряду прочих, — предварительно (и впоследствии, неоднократно) подкрепив её своей суковатой палкой. В полном согласии с древним принципом: чем меньше разница, тем кровавей вражда. Словно между двумя розами (алой и белой). Или роялистами и монархистами...

- — Между тем, пытаясь не вспоминать о тупоконечниках...[19]

Вот, в нескольких словах, чтó такое сюрреализм (вид снаружи & в целом). Пожалуй, это — всё, что о нём можно было бы сказать (по демагогической части).

Далее несколько слов по существу переходного процесса. Разумеется, на пустом месте Бретону было бы стократ труднее провернуть ядерную операцию по расщеплению дада’истического атома и выделению из него новой сверх’реальности. Так или иначе, но теория (а затем и практика шумной рекламной кампании) в пользу отпочкования, должна были предложить молодым сукиным детям нечто принципиально привлекательное: и в пресловутом манифесте, и в организации, и по части личных контактов. Для начала: звучный логотип, приятная самоидентификация, интересный метод, коллективные акции, чистка рядов, борьба (или война) с конкуррентами, внимание прессы, система связей, заказы и гонорары, перспективы на будущее... Всем этим (не исключая контактов с советским правительством) пришлось озаботиться новому лидеру профсоюза сюрреалистов, дедуле-Бретону.

- — Ничто не может быть лишним в святом деле личной власти.

— Имея такие взгляды и принципы, милостивый государь,

вам было бы разумнее — вовсе не вылезать из своей матери...[3]

( Юр.Ханон: «Чёрные Аллеи» )

Дада. Анти-дада. Тезис. Антитезис (а синтез — на сладкое, пожалуй, он в таких случаях уже не обязателен). Сидя (одним местом) и отталкиваясь (во всех смыслах этого слова) от привычной среды, дада’изма и дада’истов, — Бретон в силу своей вторичности, внушаемости и подавляющей слабости не мог предложить ничего принципиально нового. Подражая всем прежним лидерам, которые ему нравились и не нравились (Аполлинер, Вашен, Дюшан, Тцара, Пикабиа, Кокто, Эрнст), он выдумывал..., буквально, компилировал, надёргивал со всех сторон манифест нового «дада» и, одновременно, ставил своей целью подчеркнуть разницу всеми известными ему способами. Что поделаешь: классика детской психологии. «Самоопределение..., вплоть до полного отделения».

|

- — А затем — то же самое, но в обратном порядке.

И в первую же очередь следовало начинать с торговой марки, конечно (ею же всё и заканчивалось). Если «дада» со всех сторон был ярчайшим послевоенным движением негативизма; идеологией отрицающей и отрицательной, главным действием которой было умножение на ноль всего вокруг (начиная от Ренуара и кончая буржуазным правительством), — то «сюр» должен был всеми средствами — утвердить. Что-нибудь. Не важно что. Выдвинуть какую-то положительную программу. Не важно какую. Новую сверх’реальность, например. Главное, чтобы в противовес, по контрасту к собственному окружению. Самое определение «дада» значило принципиальную бессмыслицу, двойное утверждение или такое же отрицание. Каждый имел ничем не ограниченное (органическое) право толковать его как угодно.

- — В полном соответствии со своей натурой, как всегда...[21]

Провинциальный вождь (из Цюриха, как всегда) Тристан Тцара, блестяще продолживший европейскую чесотку манифестов, объявил в 1918 году, что дада «на языке негритянского племени Кру означает хвост священной коровы, в некоторых областях Италии так называют мать, это может быть обозначением детской деревянной лошадки, кормилицы, удвоенным утверждением в русском и румынском языках. Это могло быть и воспроизведением бессвязного младенческого лепета. Во всяком случае — нечто совершенно бессмысленное, что отныне и стало самым удачным названием для всего течения».[22] Чистый негативизм и тотальное отрицание — брыкливая лошадка (вроде ишака), которая обладает несомненным достоинством энергии, однако не слишком-то удобна в качестве повседневного транспортного средства. Мало кто способен мало-мальски долго ездить скверном осле, да ещё и — делать при этом большое искусство. Пожалуй, только редчайшие типы, крайние инвалиды духа, обладают столь редкой возможностью: как правило, пожизненной.[9] Среди номинальных «дада» таковых обнаружить не удалось: их искусство в целом не выходило за рамки кланового казуса или курьёза. Впрочем, вполне возможно, что они преждевременно сошли с дистанции..., благо, конец 1910-х предоставил им громадный выбор таких возможностей: на фронте, в госпитале или плотно запертой парижской квартире.[комм. 11]

- — «Сюр» должен был снять проблему негативизма «дада».[комм. 12]

Какой смысл искать правду, когда она и так валяется на поверхности.[14]

( Юр.Ханон: «Альфонс, которого не было», Ритурнель )

С первой несложной задачей Бретон справился относительно легко (в рамках школьного курса риторики). Хотя и не сам, конечно. Прежде всего, он заменил тристановскую бессмыслицу «дáда» на ярко-положительный «сю́р», почти идеально привлекательный лозунг, дающий какую-то «новую реальность» в почти превосходной, высшей степени. Благодаря такому самоназванию всякий художник или артист, причисляя себя к «течению сюрреалистов», почти автоматически придавал своим сочинениям новую значительность, осмысленность и высокую оценку. Вместо клана «дада» хулиганов и носителей белиберды миру явились — те же самые — лица, но облечённые почти религиозным служением некоему тайному, открывшемуся только им «верхнему миру».

|

- — Короче, всё как полагается в клановом деле.

Даже сегодня, глядя издалека на прекрасно...душное пустословие бретоновского «манифеста сюрреализма», как-то сразу пропадает настроение и становится крити(ни)чески кисло во рту. Не очень-то (хо)хочется, следуя традиции жанра, приводить цитаты, текстовые выдержки, анализировать примеры..., короче говоря, повторять за ним патентованные глупости: трижды жёваные, надёрганные из разных мест, но прежде всего, несущие принципиальную околесицу — не про тó и не о том..., да, совсем не о том, что в них сказано на самом деле.

Словно во время комсомольского собрания или товарищеского суда, когда грозный пред...седатель с молотком (или палкой), насупив брови, осуждает плохое поведение «некоторых товарищей», которые нам «больше не товарищи», подвергает их показательному наказанию, а затем — уже сам, облечённый высшей властью, использует и повторяет их слова, впрочем, по-своему. С другой интонацией, например. Или заменив некоторые выражения. — Отныне и навсегда, теперь только так будет правильно говорить и думать, под контролем его указательного пальца & указующего перста. И — о чудо! Всё прежнее, надоевшее «дада» в его устах предстаёт с прекрасным смещением, — поданное в «новом» позитивном ключе. Всё отрицательное становится утвердительным, а всё пустое — наполняется сверкающей н(еон)овой сверх’реальностью, невероятно глянцевой и привлекательной. Тем более, выраженное в примитивной броской форме «групповой рекламы» (дань традиции, не более того).[комм. 13] И что?.., — весь этот примитивный балаган, кое-как склёпанный площадной цирк нам предлагается держать за чистую монету? Да и не просто «предлагается», но вот уже почти сотню лет — так и происходит. Анализ, сравнение, сопоставление... И всё всерьёз, и всё по-настоящему, со строго сдвинутыми бровями и наморщенным лбом.

- — Будто бы тёмной ночью... наедине с самим собой... в кабинете.

Как будто мы не с Бретоном имеем дело, а с епископом Беркли, по меньшей мере. Пожалуй, точнее других об этом высказался Георгий Адамович, — ещё тогда, в конце 1924 года, по горячим следам манифестов, двух-обоих. «Сверхреализм — последняя новость французской литературы. О нём много говорят — то скептически, то сочувственно. Осторожность и боязнь попасть впросак заставляет большинство критиков воздерживаться от решительных суждений»...[24] Между тем, сам принцип «единой творческой программы» для нескольких писателей, художников или поэтов по меньшей мере — смешон и нелеп.

...за последние десятилетия все теории и манифесты были так безнадёжно скомпрометированы быстрой сменой, быстрым забвением и осмеянием, полной практической безрезультатностью, что нужна известная доля наивности, чтобы выступать с «программой» творчества. Если это <вообще> и терпимо, то только потому, что в атмосфере литературных содружеств, бесед, споров и битв крепнет иногда отдельное дарование. А само по себе это занятие праздное, сводящее искусство к забаве или к рекламе. <...> Придумывание новшеств, манифесты и теории – детская игра, и те из сверхреалистов, кто к тридцати годам не бросит писать и не займётся игрой на бирже, театром или политикой, конечно, это знают.[24]

Георгий Адамóвич (как) в корень глядел..., или — почти в корень. Достаточно (было) одного беглого взгляда на лицо дедули-Бретона, этого пожизненного подростка с недюжинными амбициями и куриными мозгами, чтобы понять — всё..., или почти всё. Искусственное надумывание собственных «уникальных новаций», громкие манифесты или яркие теории — не более чем трагическая нехватка собственных потенций плюс продолжение детской игры в размежевание на «своих» и «чужих», плохих и хороших. Если заменить в бретоновском манифесте слово «сюрреализм» на любое другое (включая дада), в нём, по сути, очень мало что поменяется. И все «идеи» вместе с фразами, нахватанными слева или справа, останутся на своих местах. Исчезнет только одно: главная цель, ради которой там и тогда (в тот момент и в том месте) он публиковал свой барабанный текст, потный плод «коллективного разума», целыми кусками повторяющий старые тезисы (и анекдоты) дадаизма.

«Сверхреализм — чистый психологический автоматизм, выражающий устно, письменно или каким-либо другим образом подлинное движение мысли. Запись мысли при отсутствии контроля со стороны рассудка, вне всяких эстетических и моральных соображений.

Сверхреализм основан на вере в высшую реальность некоторых форм ассоциаций, которыми до сих пор пренебрегали, во всемогущество сна, в бесцельную игру мысли. Он стремится окончательно разрушить другие психологические механизмы и заменить их в решении основных вопросов жизни».[25]

|

Очень мало кто из числа (будущих) сюрреалистов, даже самых «правоверных», будучи в своём уме, собирался всерьёз «руководствоваться» этим бюрократическим катехизисом, высосанным из чьего-то безымянного пальца. Практика творчества, среда, группа, клан, общение и со’общение (не исключая и самого Бретона, разумеется) — они, шаг за шагом, год за годом, постепенно создавали новое искусство (которое, говоря между нами, всегда и при всех случаях «сверх-реальность»), постепенно отделяющееся и отдаляющееся от прежнего дадаизма в своей эстетике и поверхности. Всё как хотел дедуля с суковатой палкой...[комм. 14]

- — Указавший, куда им идти дальше...

Он, этот странный «поэт»..., или «писатель»..., или просто литератор (даже и не знаешь, как его назвать), хронический манифестант и манифестёр, не имевший почти ничего своего, кроме непомерного гонора, заносчивости, агрессивной непримиримости и прочих вождистских наклонностей. По натуре несомненный инвалид..., как это частенько случается в нашем деле, — хотя и не слишком высокий.[9] И ещё одно бросается в глаза при беглом взгляде на его лицо... Странное сочетание харизматичности (как обычно называют похожее качество) и — внушаемости, хронической склонности к заимствованиям (как следствие генеративной слабости и крайней несамостоятельности ума). Подражатель почти профессиональный, одним словом, тóт, у которого принципиально не было ничего своего, настоящий «пост’модернист в натуре». Пожизненный эпигон и, одновременно — бесноватый лидер взрывного темперамента с замашками околоточного вождя. Смесь, как минимум, красивая.

- — А местами даже впечатляющая.[комм. 15]

— В конце концов, не боги же горшки наполняют...[27]

( Юр.Ханон: «Мусорная книга», том первый )

Традиционный для декадентов (в частности) страх перед разрушением и саморазрушением, попытки ограничить собственную деструкцию, найти надёжную опору (равно внутреннюю и внешнюю) для себя и творчества, наконец, желание выстроить жёсткую сетку, методику, позволяющую наладить «процесс производства» (чтобы не сказать: надёжный конвейер) без перенапряжения и срывов. — Всё это легко читается между строк «манифеста сюрреализма». Но отнюдь не легко и не гладко (в течение предыдущих семи лет) шли поиски людей и средств. А ещё лучше: и того, и другого одновременно. Во время службы в армии санитаром Бретон впервые услыхал о работах Фрейда с бессознательным: они сразу вызвали у него чисто практический, так сказать, утилитарный интерес. В 1920-1922 годах статьи ведущих психоаналитиков были изданы на французском, и тогда несколько дадаистов «конструктивного» направления решили применить фрейдовскую модель «свободных ассоциаций» в качестве инструмента для поэзии, таким образом, структурировав технику «автоматического письма». В 1921 году Бретон специально отправился в Вену ради встречи со Фрейдом, однако и здесь не нашёл поддержки: художественные версии слишком мало интересовали создателей психоанализа.[28] Тем не менее, модная «научная методика» была слишком привлекательна (в том числе, и для рекламы новой реальности), чтобы от неё отказываться. В таком деле даже простое упоминание могло сделать погоду. Особенно, для газетчиков и прочей... прессы.

|

- — Далеко не мелочь, между прочим.

Послевоенный парижский дадаизм в его крайнем анархическом варианте представлял Франсис Пикабиа, декоративный сатанист и «посол смерти» всё из того же Цюриха, (и совсем между прочим замечу: приятель и последний соавтор Эрика Сати). Однако Бретону для его дела нужны были примеры (и авторитеты) — мягко скажем, более конструктивные. Прежде всего, такие, у кого можно было спокойно заимствовать и на кого — опираться в архи...медовском деле очередного «переворачивания мира» вверх реальностью. Тцара, Пикабиа и Кокто для этих целей заранее не годились: скорее, они были конкурентами, которых следовало обчистить (если найдётся что-то ценное) и «убрать». Из живых таковым стал «американский дадаист» Марсель Дюшан, — человек яркий, уравновешенный и ни единым намёком не претендующий на бетонный трон Бретона (хотя бы в силу своего рода занятий, места жительства и разницы возраста). Блестящий импровизатор и игрок, известный, в основном, как художник и теоретик искусства (последнее было особенно к месту), во время своего первого парижского визита 1919 года он легко добился не только признания, но и восхищения у молодых парижских поэтов (Арагона, Френкеля, Элюара и Супо), группировавшихся вокруг журнала «Littérature» (слегка дáда).[28] Вождём этой плотной компании уже тогда был, — дедуля-Бретон, разумеется.

«Не претендующий... Не конкуррент...» Иначе говоря: непричастный (не участник). Желательно, привидение или призрак. Тот, кто не оспаривает священное место лидера, жреца, местоблюстителя. Пожалуй, это качество стало главным бретонским критерием на весь отчётный период: сначала подготовки манифеста, а затем — сколачивания и выщелачивания группы сверх’реалистов. А потому... основными иконами, донорами и авторитетами нового сверх’направления в сверх’искусстве стали — покойники, разумеется.[30] Два покойника. Причём, обои — исключительно свежие (1918-1919 года, с разницей всего в два месяца). И здесь, наконец, прекратив бесконечно лить воду и слюни, мы понемногу приближаемся к существу вопроса.

- — Если он(о) имел(о) место, конечно...

Смешно задавать вопросы. Смешно отвечать на вопросы.

Смешно открывать двери. Смешно закрывать двери.

Смешно быть всего лишь человеком на поверхности всего лишь — земли...[31]

( Юр.Ханон : «Два Процесса» )

Первый из них (исключительно ради краткости — первый) призрак Жака Вашé, умершего 6 января 1919 года от передозировки опиума (вероятно, намеренной). С какого-то или, вернее, с чьего-то перепугу этого персонажа, далеко не дожившего до двадцати пяти лет, часто называют «одним из главнейших вдохновителей сюр’реализма». Причём, что немаловажно, стараясь формулировать эту высокую идею исключительно ходульно, на суконном языке искусствоведения. Причины столь высокой «передозировки» более чем прозрачны: близкие, в том числе, внутренние отношения Бретона с опи’умным покойником, давно не претендующим ни на какое лидерство. Несомненный денди..., точнее говоря, дáда-денди, человек, своим нравом (не не внешностью) напоминавший Альфонса Алле. Тяжкое сочетание саркастичности, колючего языка и подавляющего ощущения бессмысленности человеческого существования (полный комплекс-комплект так называемого «чёрного юмора»)..., считается, что этот коктейль и привёл Жака Ваше к самоубийству.[28] Впрочем, в его жизни, равно как и в смерти не так просто отделить рукотворную выдумку Бретона от правды (а сюр — от реальности). Едва ли не при каждом подходящем случае дедуля вворачивал что-нибудь про сюр’важность или сюр’влияние Жака Ваше, тем самым, по сути, всего лишь удваивая самого себя. «Я и Моцарт»..., мы оба.

|

- — И никогда по отдельности.

Значительно более зримым и плотным кажется призрак второго из них, скончавшегося от испанки двумя месяцами раньше, 9 ноября 1918 года. Насколько об этом можно судить сегодня, его звали Гийом Аполлинер (псевдоним, конечно). Поляк, в первые месяцы войны ушедший добровольцем на фронт, он был ранен в голову осколком снаряда, в мае 1916 года перенёс трепанацию черепа и только к зиме показался в Париже — в поношенном мундире и с повязкой на лбу. Именно ему принадлежало это „вирусное“ словечко сюр-реализм, впоследствии (вы)пущенное в тираж дедулей-Бретоном. Впервые оно было явлено потрясённому миру — тоже в манифесте, буквально как прóклятое, — только на семь с половиной лет раньше.[комм. 16] Это высшее событие случилось 18 мая 1917 года. Сливкам (и подонкам) парижского бомонда, собравшимся в имперском театре Шатле (первый округ Парижа!) на премьеру балета «Парад»,[комм. 17] была выдана на руки программа под названием «Новый дух» (Parade et l'esprit nouveau), в которой (не)разумным обывателям терпеливо объясняли, что никто не собирался попусту эпатировать их всякими глупостями и безобразиями, творящимися на сцене: «Парад в целом изменит образ мыслей многих зрителей. Они будут изумлены, но приятно изумлены, и даже очарованы, они научатся любить грацию новых движений, такую грацию, о которой они раньше даже и не подозревали...»[5]

И наконец, ради жирной точки своего манифеста, Аполлинер объявил спектакль первым образцом искусства будущего, «более правдивым, чем сама жизнь», кратко описав его как «своего рода высшую реальность (сюрреализм)» (une sorte de surréalisme).[33] — Нужно ли упоминать лишний раз, каким фантастическим скандалом закончился тот вечер «Парада»? Как вспоминал (тот же) Илья Эренбург (с набитой Бретоном физиономией), «Я был до войны на одном балете Дягилева, вызвавшем скандал, — это была «Весна священная» Стравинского. Но ничего подобного тому, что случилось на «Параде», я ещё не видел»...[34] — Впрочем, оставим поскорее и эту тему: больше из неё ничего не выдавишь (кроме пресловутого раба, разве что). «Низшая» парижская публика (из числа большого света и полусвета, разумеется) оказалась очевидно не готова к приёму «высшей реальности» (тем более, во время войны), равно как и «будущего искусства».

- — Но тó была, прошу прощения, только первая проба пера.[комм. 18]

Кто не может упасть немедленно —

делает вид, будто это случится позже...[3]

( Юр.Ханон: «Чёрные Аллеи» )

Затем, спустя всего месяц (с небольшим), возможно, ради закрепления достигнутого эффекта, тот же призрак «сюрреализма» (или высшей реальности) проявил себя ещё в одном произведении: на этот раз драматическом, и хотя тоже буффонном, но зато — без музыки.[комм. 19] В предисловии к дадаистской пьесе «Груди Тирезия» (авторства того же Аполлинера), кроме общих фраз об «искусстве будущего» можно найти и ещё одну нетривиальную сентенцию, немного шире открывающую характер первоначального умысла. Пытаясь пояснить психологический механизм новой реальности, Аполлинер пишет буквально следующее: «когда человек захотел имитировать ходьбу, он сделал колесо, которое нисколько не было похоже на ногу. Сам того не подозревая, он <тогда ужé> занимался сюрреализмом».[35] Оставив некоторые корявости текста на совести переводчика (или представив их как отдалённые последствия трепанации черепа), оценим уклончивую свежесть мысли Аполлинера. А затем просто примем её к сведению.

|

- — И более ничего, по возможности...[комм. 20]

Совсем не так случилось спустя семь лет, осенью 1924 года. Подобная (до)историческая версия, придававшая новой сверх’реальности слегка «технический» оттенок (пятой ноги́ или такого же колеса), не слишком-то входила в планы дедули-Бретона. Прежде всего, она имела слишком широкий вид для целей «плотной группы» в искусстве. И кроме того, в излишне извилистой траектории аполлинеровской мысли Бретон увидел ещё один повод придраться к «прежнему сюрреализму», чтобы затем подчеркнуть различие с новым, своим, которому он попытался придать принципиально иное теоретическое толкование: навязчиво психологическое и намеренно свободное... (в том числе, от лишних связей, метафор и ассоциаций). Во всяком случае, ключевые слова и акценты должны были отличаться разительным образом. Организатор и контролёр от природы, очередной сверх’вождь сверх’реальности заранее постарался дать понять всеми известными ему способами, что его (новый) термин — уже совсем не тот, что раньше. Отныне и навсегда он будет носить совершенно иной характер, чем это имело место семь лет назад (в театре Шатле) и — между двух грудей Тирезия.

- — Слишком несерьёзных и почти «дáда»...

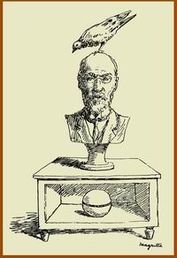

Впрочем, были у суковатого дядюшки-Бретона и другие причины держать дистанцию от призрака Аполлинера, невзирая на его постоянное отсутствие. Точнее говоря, не другие, конечно, а те же самые..., уже не раз прозвучавшие здесь с завидной настойчивостью. Прежде всего, это они, они..., постылые конкуренты, завистники, недоброжелатели. Короче говоря, «враги», всюду враги. Окружавшие со всех сторон диверсанты из числа парижских дада и прочих негодяев, которые только и мечтали, что подсидеть Бретона и выкинуть его из сверх’реального трона.[комм. 21] Как на зло, среди них была отчётливая группа бывших сподвижников и последователей Аполлинера, имевших на него гораздо бóльшие «права»: Жан Кокто, Иван Голль, Пьер Альбер-Биро...[37] — И ещё этот вечно ехидный старикашка-Сати путался под ногами.[комм. 22] Разница была слишком велика (причём, во всём). Очень неприятно. Композитор (да ещё из прошлого века). Вечный возмутитель спокойствия. Короче, редкая птица. Совершенно непонятно было: чтó с ним делать (ну..., не бить же его дубиной по лысине, в самом деле).

- — Но явно: что-то делать было нужно...

Острое словечко: всемирно известный автор «Парада» (Некто Кокто) рассказывал (в тысячный раз) об ужасных притеснениях, которые его притесняли, угнетали, пинали, мяли и рвали на куски в то самое время, когда он, мужественно сочинял это великое произведение (из трёх строк)...[комм. 23] Весь свет рыдал (от смеха) — даже Лалуа и Орик...

Внезапно, безо всякого предупреждения некий г-н Икс (давно известный своей чрезмерной проницательностью) резко поднялся с каменным лицом и равнодушно сказал, чеканя каждое слово: «Долой Сати!..» И толстая суковатая палка слегка дрогнула в его протянутой вперёд руке...[комм. 24]

Эффект был чудовищным... Сразу несколько трупов...[5] <...>

— Эрик Сати. Тетради Млекопитающего (отрывки, июнь 1924)

Итак..., закончим прения и зачитаем результирующую часть. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит (как это у них принято, очень приятно). Судья в рыжей мантии и без очков зачитывает его вслух, трясясь и едва сдерживая (то ли смех, то ли) слёзы... Слёзы раскаяния, — я хотел сказать. Как показало проведённое расследование, первым сюр’реалистическим произведением в (будущей) истории искусств стал балет Эрика Сати, Пабло Пикассо и Леонида Мясина (о Кокто ни слова!), заранее (точнее говоря, за семь с половиной лет) причисленный Гийомом Аполлинером к тому направлению в искусстве, манифесты которого будут опубликованы в октябре 1924 года Иваном Голлем и Андре Бретоном. — Кроме того, в ходе разбирательства суду стало известно отягчающее обстоятельство. Оказалось, что поставленный на сцене театра Шатле «Парад» Сати-Пикассо, скандальная премьера которого состоялась 18 мая 1917 года, стал не только первым, но и — единственным музыкальным (а также балетным) сочинением, оффициально отнесённым к сюр’реализму.

|

- — Далее следует небольшая пауза (длиною в семь лет).

Свидетель обвинения Г.Аполлинер (проживший после премьеры спектакля ещё полтора года), который выступил с показаниями перед высоким сюр-судом, не только подтвердил под присягой свой предварительный манифест «Нового духа» в искусстве, распространённый 18 мая 1917 года в зале театра Шатле, но и добавил к нему своё последующее мнение, в целом, дополняющее и подкрепляющее написанную им программу. Зачитывая этот документ и пытаясь выделить из него самое главное, можно свести итоговую оценку Аполлинера к двум основным фразам. «Это сценическая поэма, которую музыкант-новатор Эрик Сати переложил в изумительно экспрессивную музыку, такую отчётливую и простую, что в ней нельзя не узнать чудесно прозрачного духа самой Франции. Художник-кубист Пикассо и самый смелый из хореографов, Леонид Мясин, выявили его, в первый раз осуществив этот союз живописи и танца, пластики и мимики».[39] Таким образом, сам собой напрашивается вывод, что ни один из манифестирующих авторов первого сюр’реалистического произведения не выразил какой-либо неуверенности в его итоговом соответствии заранее выдвинутой высокой..., даже высочайшей («сюр-сюр») планке. Несмотря «даже» на невиданный скандал в партере. А может быть, и смотря (на него)...

- — Что, собственно, и (не) требовалось доказать.

Между тем, выложенная здесь и сейчас краткая пред’история выморочного сюрреализма (такая пред’история, о которой, с позволения сказать, никто не хочет слышать), далеко не отличается полнотой или, хотя бы, широтой охвата. Собственно, нисколько не претендуя на неё и впредь, тем не менее, я желал бы выложить высокому суду ещё несколько фактов из творческого портфеля того же Эрика Сати..., — по возможности не замахиваясь (до поры) на какие-то другие портфели.

- — Не исключая также рюкзаков, мешков и чемоданов...

Дариусу Мийо...

Соблаговолите, Дорогой Друг: я не смогу пойти сегодня вечером, & умоляю Вас представлять меня. На выходе я столкнулся с группой «Фальшивый-Дада»: они прошли мимо с мрачными перекошенными рожами, но мне... ничего не сказали.[5]

— Эрик Сати из письма Дариусу Мийо ( 16 июня 1924 г. )

Эти строчки..., слегка автоматические на просвет, — написаны (слегка слабеющей рукою) всего за год до смерти. Или — за полгода до последней госпитальной койки, с которой их автор уже не поднялся. Речь в них идёт о премьерных днях балета «Приключения Меркурия», когда Бретон с отборной шпаной из группы «Фальшивый-Дада» (дело было ещё до манифеста сюрреализма, хотя и незадолго) организовали квадратно-гнездовые скандалы, дебоши, драки, крики и гвалт в зале и, как результат, — провал спектакля с последующим закрытием театра графа де Бомона. Автор балета..., больной, ослабевший, почти старик, словно бы случайно попавший в совершенно другой мир из своего довоенного (старорежимного) прошлого. — И вдруг, откуда ни возьмись, двадцатилетние хулиганы (с суковатыми палками), едва не побившие его при выходе из театра. «Фальшивые дадаисты», будущие сюрреалисты, готовые в любую минуту бить «врага» по лицу и ломать руки (вероятно, дело спасло ещё и замешательство: попросту, обе стороны не ожидали наткнуться друг на друга)... Всё сказанное (выше) очень похоже на какой-то дурной сон (или чистейший сюр). Вдобавок, случившийся спустя семь лет после парада..., прошу прощения, после премьеры первого сюр’реалистического балета. И спустя — одиннадцать лет после публикации первых «сюр’реалистических пьес» для фортепиано. Ну что ж..., неплохое начало для газетной хроники. Или даже заголовок, можт быть?.. «Первого сюрреалиста едва не побили будущие вторые (тоже сюрреалисты)».

|

- — Браво, Вова!.. Как всегда, я восхищён тобой.

На всякий случай сделаю пару шагов назад, чтобы кое-что напомнить, — тем, кто уже успел позабыть... кое-что. Значит, дело бы так... Весной 1913 года парижское изд(ев)ательство Эжена Деме́ выпустило очередную порцию небольших нот Эрика Сати. Среди прочих, в списке значились три (как всегда у этого автора) некрупные пьесы для фортепиано, объединённые общим названием «Descriptions automatiques». Этот заголовок, на первый взгляд совсем не сложный, тем не менее, вызвал впоследствии массу трудностей..., не столько при переводе (на другие языки, включая рурский), сколько — в понимани и последующем (ис)...толковании. Впрочем, я конечно же не стану сейчас повторять собственное расследование, которому посвящено отдельное эссе (как всегда, эпохально-провокационное по содержанию), и только приведу его окончательный результат.

- — И вот он: «Автоматические описания» (или описи).

5 июня 1913 года испанский пианист Рикардо Виньес впервые исполнил эти пьесы (в зале парижской Консерватории), причём, по признанию автора, «...играл с таким таинственным видом, что всем присутствующим было неодолимо смешно...»[5] Совсем не зря..., и даже не случайно Сати ввернул здесь этот «таинственный вид». И в самом деле, если дать себе труд взглянуть чуть более пристально, в заголовке всего цикла и, тем более, в сочетании с отдельными названиями трёх пьес обнаруживается масса неясных неясностей, — особенно неясных для 1913 года. И прежде всего, в те времена никому не был «автоматически» понятен смысл слов «автоматические описания»..., воспринимать его приходилось лишь в общем плане, заранее делая соответствующую скидку на причудливый характер автора, уже кое-как известного в Париже своей навязчивой экстравагантностью. Однако здесь было ещё полбеды. Ведь затем, вслед за «автоматическим» названием цикла следовали ещё и продолжающие его три — отдельных, для каждой пьесы, ничуть не менее загадочных своей странной будничностью: sur un vaisseau (на лодке), sur une lanterne (на фонаре), sur un casque (на каске). Причём, каждый из них, как видно, носил подчёркнуто неполный характер, словно бы провоцируя слушателя и желая вызывать следующий ожидаемый вопрос: «а чтó именно на фонаре?..», и тут же отсылая за ответом наверх, к обложке всего опуса. Соединяя общее с отдельным, всякий сторонний наблюдатель (слушатель, читатель, исполнитель) неминуемо вставал в некое подобие логического тупика. Вот, — говорил он себе, — передо мной небольшая и сравнительно скромная пьеса для фортепиано под названием: «автоматическое описание на лодке» (или даже над лодкой, если задуматься). Спрашивается: какой же (таинственный) смысл несёт в себе предложенное её автором сочетание слов?.. — и опять почти ничего не было понятно.[комм. 25]

- — А между тем, тут есть на чтó ещё обратить внимание по существу...

Итак..., начнём с пресловутой обложки издательства Эжена Демé (не к ночи будь помянут). В 1919 году (кажется, это было впервые..., или ещё раз впервые, если мне не изменяет память), двадцатитрёхлетний дедуля-Бретон в своём сборнике стихов «Магнитные поля» (написанной в соавторстве с Филиппом Супо) использовал некий метод (сиречь: приём, технику) письма, который впоследствии (я подчёркиваю: именно впоследствии) получил название «автоматического». Не стану лишний раз напоминать, что сюрреализм и сюрреалисты в то время ещё не существовали, представляя из себя «недоразвитые зародыши» в виде нескольких вдохновенно воюющих группировок «дада». Как раз по этой-то причине «правоверный дада» Сати и назвал «не побивших его» театральных хулиганов компанией «фальшивых дада»..., на чтó (замечу глубоко в скобках) имел полное основание.

- — В последние одиннадцать лет...

Сначала преврати свою жизнь в слово,

а затем уже можешь делать из неё всё что угодно.[14]

( Юр.Ханон: «Альфонс, которого не было», Интер’людия )

Едва ли не больше (подспудных) вопросов вызывает странная настойчивость автора «Автоматических описей», дающего названия всех трёх частей цикла словно бы стихами (с передней рифмой): ибо каждое из них начинается со слова SUR, прямо скажем, не самого подходящего в данном случае. Во всяком случае, читая поставленные подряд три «sura», возникает устойчивое впечатление, что предлог этот поставлен здесь только в качестве предлога... или какого-то знака (типа дорожного), указующего пальцем неизвестно на что (смутное или скрытое между слов или нот) и, между прочим, сыгранное 5 июня 1913 года пианистом Рикардо Виньесом «с таким таинственным видом, что всем присутствующим стало неодолимо смешно...» — И ещё можно заметить (не без интонации), что предлог «сюр» в полной мере обладает свойством многозначности... (чтобы не сказать: многозначительноста), причём, особенно он склонен к проявлению своей многозначности как раз в тех (провоцирующих, в том числе) случаях, когда общее значение фразы (синтаксической конструкции) не вполне понятно без контекста или примечания. — Тó есть, именно с таким случаем мы сталкиваемся на обложке «Descriptions automatiques», — когда ( в условиях отсутствия дополнительной информации, за исключением музыкальной) совсем не просто сделать определённый выбор или вывод: а чтó, собственно говоря, имел в виду автор?.. То ли это описание, оставленное НА фонаре, то ли НАД фонарём, то ли ПРИ фонаре, то ли ЗА фонарём, то ли, наконец, сверху или поверх фонаря. И в самом деле, Сати (на этот раз) неплохо зашифровался. Если бы дело касалось «надписи», то конкретный маленький «сюр», по крайней мере, не вызывал бы трудностей перевода: «автоматическая надпись на фонаре» — и дело с концом (не обращая внимания на некоторые странности и натяжки общего смысла).[41] Но «описание» или «опись»..., потенциально несущая (в себе, за собой, над собой) некий невидимый до поры смысл поверх предмета (особая сюр-реальность вещей). Да ещё и в сочетании с автоматическим письмом...

- — Эффект почти невероятный (для «случайного» совпадения).

Тем более скажем, что сатиерическую мысль о «сюре» нельзя назвать спонтанной или автоматической. Давно выстраданная в глубинах авторской игры ума и оставшаяся валяться среди вороха неизданных рукописей до конца жизни, впервые эта конструкция проявила себя ещё в 1907 году, в «Новых холодных пьесах» (Nouvelles pièces froides). И тем более она сохранила свою тревожащую актуальность для её создателя, что этот небольшой (тоже в три пьесы) цикл так и остался неопубликованным и не исполненным. Таким образом, в полной мере удержав своё нереализованное внутреннее значение и такую же силу. Открыв ноты (изданные только в 1968 году), мы обнаружим внутри них совершенно иной характер музыки, но зато почти тот же смысловой казус..., хотя и с несколько иным сдвигом: лексическим и семантическим. Три «холодные пьесы» 1907 года несут почти знакомые заголовки: sur un mur (на стене), sur une arbre (на дереве), sur un pont (на мосту). И снова остаётся не вполне ясным игровое соподчинение двух названий: чтó имеет в виду автор?.., — по какой причине или каким образом «холодная новая пьеса» происходит в указанном месте: на стене, над стеной, за стеной или, наконец, поверх стены? Во всяком случае, автор благоразумно уклонился от исчерпывающих объяснений, великодушно ограничившись несколькими прозрачными намёками и напоследок предоставив эту сомнительную привилегию — мне.

|

- — Хотя не здесь и не сейчас, конечно...[9]

Пожалуй, на последних словах можно бы и остановиться: и так сказано более чем достаточно. И теперь, напоследок, мне было бы впору ограничиться всего одним вопросом. Поверх лодки..., поверх фонаря..., и даже поверх каски... В конце концов, предложенная автором нетрадиционная схема соподчинений: и чéм она не сверх’реальность? Выше обычного понимания. И даже — соображения... Поначалу оставшаяся запрятанной, но затем постепенно поднимаясь всё выше и выше (к своему идеальному непониманию)... Но особенно ставшая заметной — спустя шесть, семь, девять, пятнадцать лет, после той кошмарной войны... Хотя бы уже потому, что оглядываясь назад, значительно удобнее оценивать & оценить прежнее будущее время, которое (как показывает унылая тётушка-практика) уже давно осталось там, в далёком прошлом. — Наблюдая за ним как в кино, пущенном ракоходом, становятся значительно виднее (совсем как днём над фонарём) и причины, и следствия, и даже их сакра(мента)льная взаимосвязь, подвергать сомнению которую дозволяется только причинным (пардон) и следственным органам. — Полагаю, после всего сказанного, мне было бы уместнее замолчать и удалиться. И в самом деле, какая здесь может быть связь: где «Sur-Un-Mur», а где — «Sur-realisme»?.. В конце концов, мало ли на свете всяких слов или фраз, начинающихся с одного и того же звука..., процесс почти автоматический.

- — Вот именно чтó: «автоматический»!.., спасибо за оговорочку.

Пожалуй, здесь можно подвести жирную черту и позвать заместителя главного бухгалтера (для окончательного расчёта). — Автоматическое письмо..., «сюр»-реальность... И в самом деле: не слишком ли много «случайных» совпадений на три крошечные пьески?.. Меньше пяти минут... Больше десяти лет... — И всё же, «невероятно» поверить. Казалось бы: где эти ничтожные «Автоматические Описи», а где велiкий и ужасный Sur-реализм, спустя десяток лет возвысившийся под ударами дирижёрской палки дядьки-Бретона (почти) до небес, поверх всего мира. Где-то между облаками и горными пиками...

- — Или даже зá ними, если не слишком приглядываться.

Если тебе мало грязи, приятель — пожалуй, обратись за помощью к государству.[43]

( Юр.Ханон : «Два Процесса» )

— Плевать. Сколько верёвочке ни виться, всё равно: одно к одному... — А потому, не слишком заботясь о слоге, скажем языком суконным или деревянным. Название «Автоматические описания» (выбранное Сати с целью лишний раз подчеркнуть, что это произведение стало плодом соединения неких нестандартных, отдалённых музыкальных ассоциаций, которые спонтанно возникли в его сознании), впервые ссылается на понятие психологического автоматизма (а также сюр-приза), которое десятью годами позже станет одной из излюбленных тем сюрреалистов...[44] Ещё одно блестящее предвосхищение? Или прямое влияние?.. — Вот, можете полюбоваться, классический случай риторики: два вопроса, не требующие ни одного ответа. Потому что..., потому что маленькая правда (положенная поверх реальности) становится особенно выпукло видимой, если учесть «личное дело»..., пардон, персону этого автора, имевшего несчастье родиться «слишком юным во времена слишком старые», когда ещё и в помине не было ни дада, ни сюрра, и по пыльным углам прятались одни только недобитые остатки фумистов. А между прочим, не прошло и четырёх лет после публикации «Автоматических описей», как тот же автор (которому было уже за пятьдесят) сочинил музыку «первого и единственного сюр’реалистического балета», а затем продолжил в том же духе, «кончая слова» и тесно общаясь с (не)добрым десятком молокососов дадаистов (как настоящих, так и фальшивых). И ведь, стыдно сказать, но этот старый фумист, то ли приятель, то ли наследник Альфонса Алле, не просто общался с буйными подростками от «искусства будущего», но и передавал им (пачками!) свои странные (до сюра) идеи, выношенные, выстраданные и чудом сохранённые в слишком затянувшемся неприятном диалоге с собственной жизнью. Точнее сказать, — даже поверх неё. Преодолевая любое противо-действие (включая суковатого дядьку-Бретона)... Sur-Un-Casque, — для тех, кто ещё умеет читать. Хотя бы немного. И не обязательно поверх... написанного.

3. Сукины внуки (в третьем смысле)

Ужасная история. Скорей сожмите зубы. Печник царя. И всюду трубы, трубы, трубы...

( М. Н. Савояровъ ) [45]

|

с

юр’реали́зм, повторим ещё раз (напоследок) очень мягко и тихо, это исключительно дадаисты из дадаистов, всего лишь пожелавшие (вследствие причин очень далёких от искусства) назвать себя другим словом, начинающимся на букву «с»..., кстати говоря, придуманным тоже — дадаистом.[комм. 26] Хотя и покойным...[комм. 27] Само собой, покойный дадаист (даже на кладбище Пер-Лашез) — ничуть не менее дадаист, чем живой. А при некоторых обстоятельствах — даже более. Особенно если внезапно обернуться и обратить на него внимание, после всего. Впрочем, это правило почти универсально. Примерно то же самое можно сказать и о фумистах (вместе с их фумизмом). К моменту торжественного удара суковатой дубиной по столу, провозгласившего приход сюр’реализма (для тех кто поза...был, напомню, что это случилось в октябре 1924, к примеру), они тоже были покойными. В основном. Хотя и не все, конечно. Но главное!.., — главное (для сюрреалистов, особенно, поначалу было то обстоятельство), что фумисты, будучи представителями ещё того, прежнего искусства, оказались решительно перечёркнуты и позабыты. Прежде всего, в пользу нынешних дада, с которыми их сущности почти полностью совпадали, и с которыми велась «непримиримая» борьба «за самоопределение вплоть до полного отделения».[46]

- — Вспоминать о них не было никакого резона... до поры.[комм. 28]

А между тем, стоило бы... И даже очень. Потому что уже при первом приближении стало бы отчётливо заметно, что звучное слово «сюрреализм» представляет собой типичный пирожок без начинки. А все гирлянды слов, прилепленные в нему снизу, сверху и с боков представляют собой не более чем технически подновлённые (с учётом «достижений», прошу прощения, XX века и мировой войны) эвфемизмы давно знакомых понятий: творчество, воображение или свобода художника..., с прибавлением слоновой дозы «дада-фумизма», уже давно превратившегося в махровую & вельветовую традицию парижского авангарда. Расчёт. Вывеска. Реклама. Эпатаж. Главное, в таком деле — удачно нащупать точку интереса и выдать густую порцию «фумé!..», дыма в глаза. И в самом деле, кто бы обратил внимание на очередной «манифест творческой фантазии» или психической свободы? — иное дело «сюрреализм», конечно. При наличии щедрой подливы из некоторого числа свежих слов и резких выражений, с такой торговой маркой вполне можно вписаться в поворот. И хорошо бы не забыть сказать спасибо Аполлинеру за вовремя обронённое словечко...

- — Хотя последнее не обязательно, конечно...

...племянница Масарика говорила об отжившем искусстве, как говорят французы «пассé». Валентина правильно возразила, что это понятие не касается лучших произведений. Действительно, кто же применит «пассе» к Леонардо, к Микеланджело, к Тициану или к прекрасным скульптурам Эллады? Лишь бы идти по лучшим вехам, а всякий фюмизм ― синкронизм, кубизм, овизм, дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм, футуризм ― всякие эфемериды ― пусть себе свершают свой однодневный путь.[комм. 29] И сердиться на них не следует, они сами впадают в «ридикюль». И запрещать их нельзя ― они отражали состояние общественности.[47]

— Николай Рерих Листы дневника ( 1947 г. )

Кратко характеризуя новую торговую марку сюрреализма по свежим следам, вскоре после бретоновского манифеста, Георгий Адамóвич — почти вскользь, словно бы боковым зрением, — заметил одну деталь, на которую не слишком-то принято смотреть. Даже в трескучем основополагающем тексте, сделанным для того, чтобы «заявить о новом направлении» и «показать товар лицом» всё выглядит «неясно, двусмысленно и расплывчато. Речь идёт скорей о психологии, чем о приёмах творчества. Недаром Андре Бретон так часто вспоминает и зовёт на помощь Фрейда. Но легко догадаться, что «отсутствие контроля со стороны рассудка» обусловливает и внешнее своеобразие сверхреалистической литературы. На практике она сводится к ежеминутному прерыванию нити рассказа, к бесчисленным отступлениям и к чудовищной вычурности образов. Иногда в манере обрывать рассказ сверхреалисты напоминают Гамсуна, — как, впрочем, почти все молодые французские писатели. Но чаще их описания похожи на живопись Чурляниса, которую едва ли все помнят: у Чурляниса бывало небо с пятью солнцами, какие-то круги и радуги, дома, висящие в воздухе, леса, растущие в море, — всё как бы во сне»...[24] — Организованный как платформа для построения личной власти диктатора, именно таким образом будущий сюрреализм и оказался устроен: по потребности создателя, а также по его образу и подобию,[48] заранее оставляя свободу для инквизиционного толкования и решения (со стороны вождя, конечно), ктó тут настоящий сюрреалист, а ктó — нестоящий (не зря же на этом пути оказалось несколько очередных «исправленных» манифестов и десятки отлучённых анафематов).

|

- — Между тем, суковатая палка Бретона оказалась о двух концах...

По своей практике сюрреализм от самого начала превратился в солидарную группу (секту, почти религиозную) или, говоря точнее, в самоназвание. Отчасти (временно) с гербовой печатью и правом единого начальника решать: какое искусство заслуживает высшей оценки и звания (ордена) сверх’реализма, а какое «остаётся внизу», недотягивая до уровня сюр-реальности. Сказано-сделано (благо, изрыгать проклятия дело нехитрое). Ряды расстриг и прочих «неверных» быстро пополнялись, пока не превысили размеры и влияние праведной группы. В конце концов, мы же увидели к 1960-м годам, что «сюрреализм — это Дали́» (очередной проклятый и отлучённый, «не-сюрреалист» по версии Бретона). Но та же суковатая палка била и — в обратную сторону. Где упомянутый «сюрреализм Чюрлёниса» был далеко не самым наглядным примером. И мало того, что почти все «дада», между прочим, автоматически (!) имели все основания считать себя провозвестниками новой секты сверх-реальности, — но ведь и они сами..., в свою очередь, были ничем иным, как очередной реинкарнацией фумистов (так же воевавших в своё время с гидропатами или хирзýтами). Многие литературные и живописные работы тех древних времён, когда «даже» Аполлинер ещё не успел произнести своё красивое слово, — без малейшей натяжки вписывались (бы) в самые жёсткие рамки критериев сюрреализма (что впоследствии признал, кстати говоря, и сам Бретон, слегка повзрослевший после сорока пяти). Причём, чтобы не ходить слишком далеко: всё сказанное выше находится на расстоянии вытянутой руки от «сверхреальности», в заведомо узком диапазоне парижского модерна, получившего ещё более краткое и ёмкое звание «пассé».

- — Если говорить на доморощенном языке дедули-Рериха...

Как старое домашнее животное, до мозга костей привыкшее к повадкам своих хозяев и временами чувствующее их лучше чем они сами, он всего лишь выделил главное, — в двух словах обрисовав тот ороговевший нарост поверх реальности, который сформировал всё искусство эпохи модерна или декаданса, будь то Чурлёнис, Пикассо, Пикабиа (или сам Рерих, в конце концов). Снимая стружку за стружкой, корку за коркой, не покидает смутное ощущение открытия давно знакомого лица, черты которого всё более проясняются с каждым слоем.[50] Словно разламываешь одну за другой аляповатые матрёшки на блошином рынке у набережной Сены: фумизм, дадаизм, сюрреализм... Всё меньше, всё мельче, всё ýже... — И наконец, вóт оно!.., из-под мутной воды всплывает давно позабытое, как будто из детства: «...искусства должны превратиться в дым или — вылететь в трубу!..»[51] Знаменитый и напрочь забытый лозунг из... (страшно сказать) ма-ни-фес-та <всемирного> фумизма (12 мая 1880 года, между прочим), писанного композитором (!) Жоржем Фражеролем и опубликованного как передовая статья журнала «Гидропат».

- — И безо всякой суковатой палки, между прочим...

Заглядывая в бездну мысли, — постарайся не потерять сознание...[3]

( Юр.Ханон : «Чёрные Аллеи» )

— Значит, «дым», говоришь. И даже «в трубу»... На добрых сто лет вперёд фумисты определили главные векторы движения искусства: наверх (с дымом, в трубу, к небу, прямиком в сюр), к эфемерности, к эмансипации и главное..., главное — к слиянию с реальностью вплоть до полной нераздельности. Искусства раз и навсегда стали «недостаточными», они должны были превратиться в жизнь, а жизнь следовало сделать как искусство. Причём, понимая сказанное во всех смыслах, начиная от прямого & прикладного, и кончая заоблачной «сверх’реальностью». — Именно они, фумисты, впервые начали широкую практику эпатажных выставок «ничего» и выходов на улицы Парижа со своими «актами тотальной обскурации». Вернисажи «отвязанных искусств» (Arts Incohérents) 1882-1885 годов раз и навсегда забили пограничный кол в новой истории Европы. — И дерущиеся дадаисты, и режущий картины дедуля-Бретон со своей суковатой палкой, и скандалы в балете, и выставочные погромы сюрреалистов оказались не более чем бледной репродукцией с общей картины фумизма. Да ещё и сорок лет спустя. — Не зря же внезапно «повзрослевший» к 1940 году дедуля-Бретон, оборотившись назад, вспомнил о своих предтечах, включив в концептуальный сборник чёрного юмора несколько новелл Альфонса Алле (в основном, 1880-х годов), полностью и бесповоротно вписывающихся в понятие «сюрреалистической литературы».[52] Причём, безо всяких «скидок» на ветхое время и место. Равно как и наоборот...[комм. 30]

|

- — Что наша жизнь?.. — дым!..[54]

Своими основными чертами фумизм чувствительным образом опередил и предвосхитил всё тó, «новейшее» и доселе «неслыханное», что появилось под видом идеологии, этики, эстетики и стиля неопределённого множества течений в искусстве и культуре Европы эпохи модерна и далее, к послевоенному авангарду середины и конца XX века. Но в особенности (говоря в скобках) фумизм провёл первую инъекцию эпатажной & реверсивной манеры поведения такого широкого типа «асоциальных» или даже «антисоциальных» художников как футуристы, дадаисты, сюрреалисты, а также русские фонфористы (в лице Савоярова, конечно), последовавшие за ним обэриуты (чинари) и прочие возмутители спокойствия сáмого широкого профиля, не брезгавшие опробованными средствами протеста: от словесной дерзости — до бытового хулиганства с элементами подрыва основ государственности. И каждое из «новых» течений (как матрёшка из лубочного набора) выбирало что-то своё, только уменьшая или сужая начальный фумистический охват всепроникающего дыма, главной бедой которого стало — то безвременное время, в которое он появился. Слишком старое. Слишком глупое. Слишком депрессивное (после поражения в той позорной войне). Слишком неготовое к пониманию отрицания.[комм. 31] Примерно так же, как не был к нему готов и подслеповатый старикашка-Рерих, умевший разглядеть в п(р)ошлом среди сгустившегося дыма 1940-х только два деревянных стула с крупными надписями: «вечное» и «пассé».

- — Но ведь можно посмотреть и немного шире, не так ли?..

— Не пытайся быть подлее, чем ты есть.

Вся история болезни беспристрастно свидетельствует: это реально невозможно.[27]

( Юр.Ханон : «Мусорная книга», том первый )

(не)Кстати... снова вспомнилось о Чюрлёнисе... Хотя и не конкретно о нём, но скорее — в некоторой окрестности (от него, в том числе). Во все времена человеческой истории среди усреднённого сообщества людей нормы существовали отдельные особи, мягко скажем, выделяющиеся принципиально иной интенсивностью психической жизни и, как минимум, своим темпераментом. Многие из них даже имели, не побоюсь этого слова, статус пожизненных инвалидов духа (равно сознавая или не сознавая этого факта). К тому же некоторые из последних, как это ни странно слышать, становились художниками (или артистами в широком смысле этого слова).[9] Не в последнюю очередь, — именно в силу своей сопредельной инвалидности, остроты реакций и гипертрофированной фантазии. Само собой, обмолвившись про род занятий, я разумею не профессию или клан по роду занятий, наподобие «академии художеств» или «союза композиторов», но только некие особые индивидуальности, в любой среде имеющие вид экстремальный или исключительный.[комм. 32] При том я заранее вывожу (за скобки) все прочие частности, формирующие характер артиста или уровень его дарования: даже для высокого инвалида он может быть очень разным (от бездарности до яркого таланта, само собой).[комм. 33] С такими же разными артистическими натурами приходится сталкиваться и по результату проведённой «работы»...

- — Не исключая и полного бездействия, само собой.

Подавляющее большинство людей рождается, живёт и умирает —

так и не приходя в сознание.[27]

( Юр.Ханон : «Мусорная книга», том первый )

Наконец, подходя вплотную к машинке для окончательных расчётов, нельзя (не) принять во внимание, что сегодня, по завершении активного процесса (а также XX века), очевидным образом существует (как минимум) два сюрреализма. Первый из них — теоретический, вытекающий из манифестов, намерений и прочей околоточной болтовни; и второй — популярный, сложившийся по факту в массовом сознании (в виде уже упомянутого пузыря, трафаретной иконы или набора признаков), прежде всего, усилиями художников. Слив оба в специальную ёмкость и немного взболтав, получаем довольно мутную жидкость, своим видом не только не вызывающую аппетита, но и не содержащую в себе отчётливых критериев. Только неджентльменский набор из смутных ощущений и дряблых ассоциации, поверх всего приправленный — пресловутым признанием, «царицей доказательств». Иными словами, по итогам своей пятидесятилетней истории сюрреализм достиг и добился известного (культурного) совершенства, превратившись с одной стороны в жупел, а с другой — в самоназвание. Вне всяких сомнений, приведённый набор представляет собой некое высшее (читай: «сверх’реальное», конечно) достижение, которое вообще может быть достигнуто художественным или артистическим течением (группой, стилем) в пределах конкретной цивилизации.

|

- — С чем мы его и поздравляем, как можно быстрее...

Между тем, перечисленные (равно Бретоном и мною) критерии легко позволяют примерить гигиеническую маску «сюр’реализма» сегодня или завтра к неограниченному множеству явлений (прежде всего, из области истории искусства), которые никогда не примеряли (или не могли примерять) её на себя сами. И тогда «неожиданно» оказывается, что этот «редкостный рояль» можно отыскать едва ли не в каждых кустах. Причиной чему — нелепая ошибка неосознанной (автоматической) инвалидности, равно сформировавшая и самогó Бретона, и «десяток» его манифестов, и («кроме того») тысячи подобных ему артистических натур, когда-либо занимавшихся творчеством (любительским или профессиональным — без разницы) на протяжении всей истории человечества. Именно он (замечу глубоко в скобках), именно этот нелепый промах подспудно подталкивал Бретона в сторону психоаналитики, где он смутно ощущал и собственный ювенильный изъян, и необходимость обрести твёрдую почву под ногами. Но увы, маргинальные французские опыты с поэзией не заинтересовали излишне серьёзного Фрейда... Впрочем, пустое: в те времена у него и не было никакого инструмента (как понимания, так и управления), необходимого для определения границ новой художественной «сюр’реальности».

— Несмотря на то, между прочим, что самó по себе явление (высокой инвалидности) тысячелетиями формировало облик в с е г о человечества (руками его лидеров и ярчайших представителей).[30] Выпуская генезис явления, сразу перейдём к его последствиям и признакам. Острота внутренней жизни. Неуравновешенность нрава. Склонность к преувеличениям. Проблемы самооценки. Сложность характера. Обилие комплексов. Иногда — присутствие психических патологий. Гипертрофированная фантазия... — Оглядываясь назад, среди тысяч художников можно обнаружить сотни таких индивидуальностей. В свою очередь, среди этих сотен — едва ли не бóльшая часть (сумевшая достичь необходимого уровня творческой свободы) очевидным образом были типическими «сюрреалистами», не зная этого слова и не испытывая ни малейшей потребности тáк себя называть. Естественным образом, и среди их произведений совсем не трудно обнаружить массу «сюрреалистических», — причём, зачастую с высокой степенью узнаваемости (соответствия критериям, кроме одного, наименее существенного). Самые яркие из них — не только широко известны, но и с полным основанием «считаются» сюрреалистами до’сюрреалистических времён, если угодно.

|

- — Всего лишь, не называвшими себя этим словом.

Весьма курьёзным выглядит тот факт, что некоторых из них дедуля-Бретон назвал сам и сразу (опять же «автоматически») ещё во времена своего манифеста или прямо внутри него. А на некоторых (не имея в виду одного Эрика) даже замахивался своей суковатой палкой...[комм. 34] Пожалуй, самым ярким и ранним из списка «предтеч», мало чем отличавшихся от «собственно» сюрреалистов стал умерший ещё в 1898 году Гюстав Моро, быть может, менее актуальный лично для Бретона, поскольку — художник, а не литератор. Многие его работы и сегодня легко выдать за «классический» сюрреализм.

— Между тем, (и я снова это подчёркиваю сверху и снизу) дело вовсе не в именах. Не в конкретных произведениях. И не в примерах биографий. Загибая пальцы и красиво выпучивая глаза, их можно перечислять десятками. Или даже сотнями (буквально с потолка, первое, что приходит в голову), начиная от Гойи с его бредовым «Капричосом» и (не) кончая, скажем, Грюневальдом... В конце концов, о чём тут ещё можно говорить, когда всё уже сказано в той сáмой реальности «поверх слов». И если первым номером после привычного «сюр» последует Сальватор Дали, то вторым уж непременно — Иероним Босх (со всеми его последователями, число которым — тьма без нолика). Известная со времён египетского пантеона «фантастических» богов (живописного и скульптурного), вытащенного напрямую из подсознания (методом «автоматического письма», не иначе). Именно так, разбирая каждое время и любой стиль в искусстве (не только в живописи, разумеется), совсем не трудно будет выделить из него типических сюрреалистов (более или менее ярких), у которых расторможенная фантазия и свободная игра (далёких) ассоциаций формировала индивидуальный облик всего творчества и (или) отдельных произведений. И тогда не только прошлое, но и многие современники Бретона (ни разу не называвшие себя сюрреалистами) внезапно заиграют новой краской, — в том числе, и той, кстати говоря, который он вымазал всё своё лицо (до конца жизни).

- — А равно и тех, кто стоял неподалёку от него...

Лучшее надгробие человечеству — огромное ведро с дерьмом, конечно.[57]

( Юр.Ханон : «Мусорная книга», том второй )

И в самом деле, перелистывая какой-нибудь из «случаев» Хармса или его же «Старуху» (и стараясь при этом не вспоминать про выходки Альфонса)... А затем, к примеру, силясь перечитать платоновский «Котлован» или «Ювенильное море» (набор имён и произведений до предела произвольный), невольно задаёшь себе вопрос: «а чем это, собственно говоря, не сюрреализм?..» — и не находишь ни одного ответа. — И слёзная картина эта сама по себе уже выглядит как полноценное произведение эмпирио-критического профиля, сделанное по всем лекалам бретоновского манифеста (что первого, что второго, без разницы). Потому что..., прошу прощения, — потому что причины её лежали совсем в другом месте, слегка прикопанные до времени. И я не стану лишний раз повторять знакомое (до боли) движение указательным пальцем, чтобы снова ткнуть туда же — в то же самое причинное место сюрреализма. Всякого и любого. Как человеческое естество постоянно, каждый день возвращает любого из нас в одну и ту же точку, не требуя подтверждений, так и «натуральная реальность» сама (автоматически, как всегда) отправляет свою малую или большую нужду. Причём, уже нет никакой разницы, будет она сверху, вровень или ниже ватерлинии, потому что главная её причина, уровень, свойства и последствие находится совсем рядом, внутри того утлого сосуда, который они почему-то называют коробочкой (черепной). И каков он, этот сосуд вместе со своим содержимым, такова, значит, и она, его сюр’реальная «реальность» (всего-то на полметра выше туловища).

|

- — Если постараться ничего не преувеличивать...

Больше, чем жизнь... Выше чем реальность, — тáк или примерно так пытался сказать раненый в голову Аполлинер, выдавая желаемое за действительное, а превосходную степень — за поэзию будущего. И здесь, наконец, следует торжествующая финальная точка, жирная и выпуклая, от которой можно провести последнюю, теряющуюся вдали сюр...реальную границу возможного и невозможного знания об этом предмете.