Совокупление — или — Соитие

( псевдо’героический опыт )

...для кого соитие — не событие,

а для меня — как гром среди дня...[1]

( Михаил Савояровъ )

Пока ещё не началось..., заранее прошу прощения у всех...,

- я повторяю: всех, кого обидел, оскорбил... или оставил без наследства...,

а также случайно убил неосторожным движением руки, раздавил ногой, прижал задницей,

- перетёр между зубов, задушил или размазал по поверхности,

и кроме того (отдельным образом) прошу прощения у всех...,

- я повторяю: у всех тех, над кем совершил невольное насилие или поругание

(в особенности, сексуального или патриархального характера, конечно)...

- сам того даже не заметив... или не обратив внимания по природной рассеянности...

...как это глубочайшим образом укоренено в нашем титульном этносе, эросе и танатосе...,

а также в (не)доброй сотне не’титульных...

Впрочем, сразу оговорюсь: мне категорически не хотелось бы когда-либо ещё возвращаться к этому вопросу...

- предпочтительно не помнить, конечно, или хотя бы не числить посреди собственного мира...,

ещё раз и ещё раз проходя мимо и не замечая собственных поступков...

...как это глубочайшим образом принято в нашем коренном этносе..., а также в (не)доброй сотне некоренных...

Не могу не начать с глубоко второстепенного вопроса, вопросов, слов...

бессмысленной фантазии...

отдалённой темноты...

...и всё же, ...и всё же, если попытаться хотя бы слегка приподнять голову, прижатую к земле :

что же мы увидим там, внизу, среди нашего бесконечного настоящего & п(р)ошлого?..

И

кто бы ещё мог подумать..., глядя на самого себя. — Что такое секс, чувственная страсть, соитие или совместная ходьба для русской женщины и для русского мужчины? Виноват-с..., никого не хотел оскорбить этим словом... — Знаете ли, говорил, говорил..., да само собой и вырвалось, как это частенько случается. Между нами...

И вcё же..., рискну повторить(ся)... — Что такое секс, чувственная страсть, соитие, половой акт, не говоря уже о совокуплении или даже совместной ходьбе..., чтó это есть для русской женщины и для русского мужчины?..[3] — После таких слов невольно холодеет кровь и жилы стынут. Словно бес...конечная пропасть отверзлась перед ними обоими. Оступайся, спотыкайся, падай, лети, — и никогда не долетишь до дна. Словно громадный провал, гигантская вселенская щель куда-то вниз, в темноту незнания плоти земли, мира..., или ближе, в собственное тулово. Как в нечистоты. Или поверх них... — Вечно желанный и трижды запретный плод, тысячи раз осуждённый и заказанный жадными и высокомерными людьми своей неполноценной власти — как сласти... Так было, с момента сакраментального соития тела и креста... Гвоздей и плоти... Хитрости и жестокости... — С тех пор и — навека соитие, словно проклятое и заклятое — утеряло свою природную форму, это уже не есть дар божий, благо, ровное тепло, что способно обогреть стылую жизнь..., это уже не есть сладостное естественное отправление прекрасного человеческого тела, что постоянно сопутствует зрелому бытию..., — скажем, это уже не есть то обыденное сокровище мирного быта, каким оно долгое время было — во Франции, где любовники (понимая их исключительно в виде голой абстракции) благодарны и открыты друг другу за радость, взаимно и встречно друг другу приносимую посреди остального мира, не слишком-то приютного и приветного. Но совсем не таково соитие у нас..., между нами (говоря). В России это — событие, со-бытие; и не прекрасные будни, но как раз — стихийное бедствие, пожар, землетрясение, потоп, эпидемия (то ли холеры, то ли чумы), после которой жить больше нельзя, но посреди выжженной пустыни остаётся только омут, обрыв, откос, овраг. Словно ещё один итог Очередной Большой Войны... Всякий раз на грани. На грани — жизни и смерти...

Или на несколько шагов (итусов) — дальше неё...

Этой пресловутой грани...

Даже и перечислять-то тошно..., не то чтобы вспоминать, как у них оно всё бывало, — случалось, вернее говоря... — Едва только (краешком тела и души) ощутив истинный, не супружеский вкус «прелюбодеяния», Катерина в «Грозе» Островского зрит в душе геенну огненную и бросается в Волгу, — потому, пожалуй, что одна только вода может отмыть «грех страшный», несмываемый.[4] И не столько страшен её сам поступок (ужас что такое: и мало того, что переспать, да ведь ещё и не с мужем), сколько его сладость непомерная и оставшееся навсегда послевкусие, образ в душе: разрушительно яркий и невозвратный. — Вера в гончаровском «Обрыве» оправляется от этого, как от страшной болезни, словно из пропасти выходит.[5] Анна Каренина и та, что у Блока, — и того паче, не находят пути наверх, обратно: да так и остаются «под насыпью, во рву некошеном...» [6] И тогда не столь уж и трудно понять: отчего же они, нежданно вступившие в настоящее (непритворное и неосвящённое державным органом) соитие нижними частями тел своих, — верхними тут же начинают люто ненавидеть друг друга, и стараться любыми средствами смягчить или восполнить пережитое унижение. Страсть их почти сразу же становится борьбой, почти войной — не на живот, а на смерть. Катерина своим самоубивством жутко мстит слабому Тихону и безвольному Борису, — в предлагаемой системе ценностей весь остаток жизни после её велiкой смерти они могут ощущать себя только ничтожествами или виноватыми. Вернее сказать, обоими одновременно... — Между Вронским и Анной приступы «запретного» сладострастия перемежаются усиливающимся взаимным раздражением, уколами, оскорблениями..., одним словом, каким-то диким реваншем. — Через внешнее отчуждение прозрачно видно, как они колют друг другу глаза за то испытываемое и пережитое ими унижение человеческого достоинства, что они своей чувственной страстью друг другу причинили, унизившись во время тесного телесного контакта своего и потеряв с таким трудом добытое «внутреннее благородие». Буквально говоря, эти двое людей XIX века переживают в полной мере «ветхое грехопадение» как событие из собственной жизни... — И когда Анна идёт на смерть, опять же, она страшно мстит всем, оставляя после себя полнейшее разорение, разруху и тот же позор: Вронский, едва ли понимая самого себя, торопится на войну, чтобы там иметь возможность погибнуть, ибо видит отныне только кошмар раздавленной колёсами поезда головы; а Алексей Александрович попросту лишён последнего стимула жизни; не говоря уже о том, что две сироты кинуты в холодном, запутанном мире без малейшей надежды на возвращение...

Разве только, с мыслью о будущем со-итии посреди кошмарного мира...

Хотя бы едва спасающем от ледяного одиночества...

И всё же, оставив далеко в стороне все вздохи и ужасы стороннего взгляда,[7]:375 напоследок только остаётся сделать понимающее лицо и развести руками (как можно шире): что в России соитие = событие (почти не’бытие), да может быть, так это и дóлжно, так и надо! — И даже более того: в природе вещей, естественно! В конце концов, ведь «Россия не Европа», и притом, не рискуя повториться, далеко... не Европа. Русский человек куда как более целен (не ценен сам себе), куда как меньше развит, неподробен, но он зато и ближе к истоку своему поставлен, для него нечёрная русская почва, суглинок — не только вязкая опора для ног, но и внутренний субстрат, якорь, за который он и держится, и на котором все киты его жизни опёрты как на черепахе с твёрдым панцирем. Между <молотком> Европы и наковальней Азии..., между животным и человеком..., между собою и телом своим неприкаянным... И не то, чтобы повисший или остановленный на полпути, но всё же надолго (ох, как надолго!) задержавшийся где-то посреди этих двоих, один из которых его желание, тело нижнее, а другое — его неразумный мозг где-то там, наверху (за облаками), величиною с грецкий орех или его малую скорлупку... — Вот ведь как попросту рассуждает герой «Крейцеровой сонаты»:

...Мужчина и женщина сотворены так, как животное, так что после плотской любви начинается беременность, потом кормление, такие состояния, при которых для женщины, так же как и для её ребенка, плотская любовь вредна... Ведь вы заметьте, животные сходятся только тогда, когда могут производить потомство, а поганый царь природы — всегда, только бы приятно... [8]

И в самом деле, здесь не нужно иметь семи пядей во лбу: ведь акт зачатия — есть один из катастрофических моментов в жизни всякого живого природного существа, нечто в роде локальной смерти состояния: к нему оно готовится, зреет и, когда готово, отдаёт в нём свой высший сок, передаёт эстафету рода, а дальше, собственно говоря, его личное существование в мире становится уже необязательным, а то и вовсе — лишним. Недаром часто случается, что самцы в разных животных царствах попросту гибнут после оплодотворения, а иной раз — и паче того, бывают съедены «своими» половыми партнёрами; а в мировосприятии царства классической русской литературы, как правило, мать умирает (в своей прежней сущности, как предмет любви и соития) после рождения ребёнка (таковы энциклопедические образы сирот с материнской стороны — большинство героев Достоевского, да и в «Дубровском» Пушкина, чтобы не трудиться перечислять всю честную компанию). — А значит, вполне может статься, что именно такое отношение к Эросу — как к грозной надвигающейся величавой стихии, а к соитию — как однократному священнодейству, буквально говоря, акту — и есть то, что присуще и глубоко нормально для исконной (исподней) природы человека...[комм. 2] И напротив того: поиск и стяжание наслаждений, размениванье золотого слитка Эроса на медные монеты и бумажные деньги секса, пусканье Эроса в ходовое вседневное обращение — противоестественно, святотатственно по отношению к его главному инстинкту предназначения?.., — без вопроса.

Так сказать, профанация важнейшего из назначений всего живого...

Продолжение рода, читай: спасение от смерти..., пускай и мнимое.

Итак, — сказали мы оба..., — наконец, пришла пора отставить в сторону многоэтажные метафоры и задать последний сермяжный вопрос тоном участкового терапевта: ах, душа моя, Георгий Дмитрич, так ли уже необходима человеку постоянная и равномерная сексуальная жизнь?.. Или выдумана эта потребность ровнёхонько по их миру потребления, где всякое желание, и всякая функция едва ли не через две-три ступеньки по лестнице их цивилизации — превращается в ещё один повседневный предмет пользования, и превыше всего — недорогого (взаимного) потребления, удовольствия, удовлетворения... — Ну что ж..., вопрос поставлен. Ничего не попишешь...[9] И если следовать далее по линии буквальной логики «от противного», уж если у животных всё устроено именно так, то, значит, у разумного существа должно быть наоборот, то — да. Как раз у животных лишь раз в году — или (у мелких тварей) в более дробные периоды — происходит функциональная течка, а во всё остальное время полы вполне спокойны друг к другу и своему внутреннему «полу», чтобы не сказать: вовсе равнодушны. Но поелику магистральная тенденция обособления и развития человека в точности противуположна: сделать свою жизнь посредством искусственных конструкций по возможности независимой от природы, её законов и ритма (для того и труд, одежды, дома́, города, наука, разум, культура, любовь, искусственные катки летом, бассейны под открытым небом зимой, перечислять можно до изнеможения, но без пользы), — то можно отсюда сделать и окончательное заключение об его Эросе... — Судя по общим замашкам и привычкам, эту стихию человеку свойственно (и потребно, что едва ли не важнее) заключить в русло и укротить: как полноводная река безопасно разбивается на отдельные течения и процеживается по отдельным отсекам гидроэлектростанции, — так и соитие должно найти своё утилитарное употребление в повседневной жизни. Принимать это сильнодействующее средство следует с приятностью и в малых дозах: по возможности, без риска, без ощущения смерти или трагедии, не испытывая границ потребного и возможного. Впрочем, и такое заключение не менее подозрительно своей нарочитой автоматичностью. А потому, на время отставив его в сторону, попробуем двигаться естественным путём: не от заранее заготовленных рецептов «чистой» логики, а от живых представлений человека.

Если, конечно, допустить, что мы можем иметь о таковых представление...

Хотя бы малейшее..., в самых общих чертах...

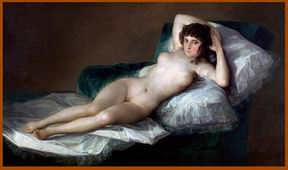

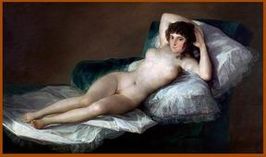

И прежде всего, задать себе вопрос: что есть чувственность? Отвечая по большому счёту и без лишних заумностей, это — некая вегетативная тонкокожесть, острая реактивность нашего наружного защитного покрова, тонкой полимерной плёнки, что отделяет (и одновременно соединяет) теплоту и биение (пульс) жизни нашей внутренности — от того мира, что кругом. В этом смысле человек по своей природе наг и гол. Показательно (почти эпатажно) беззащитный и даже лысый, он лишён всякого видимого покрытия: панциря, рогов, толстой кожи, шкуры, меха, волос — и всю жизнь имеет вид новорождённого животного. А значит, ему, словно по какой-то двунадесятой божьей заповеди, от века своего предназначено быть — вечным сосунком, младенцем, равно нуждающимся в защите и прикрытии кого-то очень сильного и большого (не бога ли, хотелось бы спросить в скобках)... Правда, взамен толстой кожи в оборону нам, вечным детям природы, предоставлено быть мудрыми, аки змеи: дан разом разум, мысль, труд и искусство, чем мы (мало-помалу) и нарастили над собой всё недостающее: шкуру одежд, панцирь домов, частоколы городов. Это и есть те защитные конструкции, наружные соты и паутины, что мы себе выткали, спасаясь от вселенского холода и страха. — Но... сколько бы стен ни воздвигалось вокруг, в глубине своего дрожащего существа человек помнит и чует себя, что он по-прежнему слаб, наг и сосунок. И едва он входит в дом, а затем скидывает одежды и ложится спать — всё его детство и младенчество тотчас проявляют себя во всём прежнем велiчии: он зябко кутается, свёртывается клубком — словно обратно в утробу матери возвращается. Всякое раздевание — разоблачение, возвращение, обращение, в конечном счёте, соитие с самим собой..., словно игра с собственным рождением и смертью. Ушёл-пришёл, лёг-встал, уснул-умер... Потому-то все: даже самые гнусные люди и злодеи — во сне умилительны и беззащитны как дети... и всякий убивающий сонного или спящего, пускай даже вполне справедливо, (как леди Макбет, например) затем всю жизнь казнится..., и не может не казниться, ибо душа сонного беспомощна и безгреховна. — Убить ребёнка, убить младенца, убить голого или спящего... Словно бы всякий секс без зачатия, маленькое убийство заранее, не впущение в этот мир того, кого-не-было-и-не-будет...

Короче говоря, всё то, что соединяет и отделяет человека от природы...

Его предыдущего материнского вместилища, которое он покинул, голый...

Но совсем не таково животное. Даже когда оно спать ложится, по существу ничего не меняется: по-прежнему в своём панцире, в дому и в отъединённости от мира пребывает: и одежду ему не скинуть, и кожа толста, и шерсть густа, да и сон-то у него совсем иной... Самец и самка даже когда в одной норе, логове или гнезде спят (совокупно), всё равно не суть плоть едина, ибо хотя и вдвоём, хотя и вместе, но каждый по-прежнему своей шкурой прикрыт (и закрыт в себе, почти замурован), единолично в своём доме жить продолжает. Совсем не так случается, когда мужчина и женщина — под одной крышей (за одними стенами) оказываются, лицом к лицу, тело с телом. Теперь они — два существа под одним панцирем, а когда оказываются на одном ложе и под одним одеялом — уже два беззащитных новорождённых младенца-сосунка, каждый уже полусущество (пол = половинка, секс = секция, часть, рассечённость) несамо’стоятельное и несамо’лежательное, — и эта их ценная (чтобы не сказать: драгоценная или бес’ценная) не-полно-ценность, нежизненность друг без друга только сильнее (насущнее) влечёт их к с’единению, в чём они и становятся друг другу плотью единой («жена и муж да пребудут плотью единой», читай: двуединой — недаром только про людей в Писании сказано, но не про всех живых существ) — воссоздают собой Одного целостного Человека, который не случайно двуполым создан, так что идею его мужчина и женщина выражают каждый лишь частично, скажем: наполовину. Вот потому-то, когда в пресловутом & общем на все времена (и нравы) женском вопросе женщина с усердием вопрошает: «а что, разве женщина не человек?..» — ей следовало бы добиваться не прямого ответа, как бы хотелось; «мол-да, конечно, женщина — тоже человек», но ответа совсем другого, синтетического и значительно более продуктивного: что, дескать, и мужчина тоже не человек и что лишь вместе они, соединившись — Человек.[комм. 3] У «божественного» Платона на такой случай недаром припасён миф об изначально дву’телых человеческих существах — андрогинах («муженщинах» или «мужёнах», говоря по-гречески), отчего потом, распавшись на половинки, каждая всю жизнь пытается найти свою родную, словно бы смерть свою преодолевая. Это неодолимое влечение и есть разом — Эрос и любовь, вос’становление утерянного когда-то целого.

Потому что целость, соитие всюду — жизнь, а нецелость, разъятие всегда — смерть...

Только совокупно человек ценен, а по отдельности неполон и несёт в себе ущерб...

Но вот ещё какая особенность не должна быть пропущена мимо слов... — Эрос в природе и в животных по причинной своей сущности остаётся независимым от какой-либо чувствительности и чувственности (скажем, электрической реактивности кожи или существа). Толстокожий кабан или бегемот ищет совокупиться с бегемотихой оттого только, что приспела им очередная пора размножаться, прирастать потомством, а потому распирает его изнутри эротический сок, но вовсе не оттого, что узрел он в зарослях камыша смутный силуэт красивой самки (...и каждый вечер в час назначенный...),[10] потёрся о неё воображением, зрением, телесными касаниями, затем возбудился на своё представление о прекрасном, восстал и оросил... — Конечно, не так. Всё не так... В этом смысле животное обычно существует как единая и отдельная самодостаточная особь (особая, обособленная), однотелая, в одно-тело, сам себе — основание и причина. А как род, совокупно, хоровó оно живёт только по праздникам, единожды в год, когда приходит пора прибавления нового поколения. — Точнее говоря, всё наоборот: ибо в это время весь род им живёт, существует и прирастает — этой и множеством других особей = своих, рассыпанных по миру молекул.[комм. 4] Совсем не таков же — человек. Некогда обособившись от природы как вид — «зоон политикон» (по Аристотелю), животное общественное, коллективное — прежде всего в этом смысле: людская особь несравненно менее самостоятельна как отдельное тело в мире и испытывает постоянную нужду — в другом теле, без которого жизнь не в жизнь. И это ему вперворядь не для какого-то утончённого Эроса необходимо или ради продолжения рода (особого праздничного существования), но просто — в любой день, для будничного, повседневного бытия совокупного: здесь, конечно же, никаким со’итием и близко не пахнет. На ночь слетаются половинки единого целого, восстанавливаются до единой плоти, оросив друг друга соками своей общей утробы и накопив силы для выживания дня; а наутро расходятся по своим обособленным (ущербным) делам = днями живут, как малые особи; а ночами — как род людской. А значит, человек, как грудной младенец природы, сам по себе глубочайшим образом неполноценен, пожизненный тяжкий инвалид он по свойству сáмого рождения своего — на непрерывной подкормке и подпитке у Эроса состоит, на постоянных вливаниях и дотациях, на кончике иглы сидит: ему (совсем как диабетику) необходимы повседневные инъекции, иначе — ох, беда, иначе... Не помрёт, так головой — в омут... День ото дня, ночь от ночи. Пожизненно ему нужна поддерживающая терапия. Именно секс, прежде всего он — и есть эта доза, словно очередной квант всемерного & всемирного Эроса, вечно спасительного & спасающего от дыхания смерти.

Эрос повседневный — противоядие Танатосу, догоняющего и дышащего в затылок.

От его обжигающего леденящего дыхания и бежит он, голый и беззащитный...

Вот почему в чувственной любви люди (если вообще способны к тому) испытывают не только волшебное рождение заново, но и парадоксальное (как могло бы показать на первый взгляд) ощущение младенческой чистоты и невинности: они буквально играются со своими телами, они любятся, как простодушные эдемские дети, внезапно нашедшие друг друга близнецы, в простоте сопредельной откровенности... & сопредельного откровения простоты. И даже самое отъявленное (с точки зрения ханжеской морали или надуманных ограничений скопческой религии) эротическое бесстыдство — на самом деле голубино чисто, ибо здесь, в точке возврата (не разврата, нет!..) искусственно надуманное чувство стыда (а с ним ещё и «греха», — не приведи господь!) ещё не народилось, и они = Адам и Ева до своего «грехо-падения». Ведь они здесь не какими-то чувственными наслаждениями занимаются, но просто плоть едину в своей простоте восстанавливают (как умеют, так и восстанавливают, а иначе их никто не научил!..) — дело необходимое, святое и чистое. И навряд ли какое-то другое на свете имеется, «более» святое... — Да, всё так, всё так..., — но ведь недаром человек к тому же не из простой животной плоти, но из тонкой эфирной материи соткан, которая обладает острой реактивностью, чувствительностью и чувственностью. Как видно, она не просто так, а в залог ему была дана, на пожизненное пользование. А для того материя, вещество в нём до уточнения, утончения, истончения, почти до эфирной тонкости доведены, чтобы из своей зыбкости, подвижности и летучести затем — и твердь духа извлечь, мысль породить, творчество (и творение) разума... И это — в точности такое же conditio sine qua non существования рода людского, как и необходимость всякой полу’телой особи периодически (ежедневно?) восстанавливать некогда утерянную плоть едину — иначе заскорбит, засохнет, погибнет!.. — Та же подпитка, необходимое лекарство от сугубой слабости и смерти: как Антею коснуться босыми ногами Земли, как ныряльщику вовремя подняться к поверхности и сызнова воздуху хлебнуть. А иначе: откуда затем возьмётся крыша дома да общее одеяло = единая кожа на двутелом андрогине, чудесным образом восстановившемся во время ночного соития? — Ну..., в самом-то деле, не с неба же она свалится, как бы того ни хотелось, но только дневным (вседневным) трудом произведётся, в неполноценном (хотя и временном) одиночном существовании. Тогда же, в светлые времена суток добывается (из других людей, вестимо) и панцирь-дом, и очаг-огонь, и хлеб наш днесь насущный, и даже самая культура (= оттачиванье духа, говоря в скобках — главного подробного орудия и стержня жизни существования рода людского, у которого существование и видение себя в обществе и духе стало неотъемлемой родовой сущностью, в конце концов, отличительным признаком пресловутого био’логического вида Homos apiens).

Необходимость повсе’дневной жизни уравновешивает соитие, принуждая к отдельности...

Танатос, дневной бог смерти левым крылом отгоняет любовников друг от друга...

Таким образом, на нашем месте было бы нетрудно сделать и ещё один вывод (точнёхонько на месте прежнего ввода), будто бы каждодневное & необходимое восстановление Человека осуществляется не через совместное возлежание его разнополых телесных половинок, но прежде всего, его совокупным существованием в самом себе как общности: стае, клане, племени, профессии, коллективе, социуме (хоть горшком назови, лишь бы в газовую камеру не ставили) — в конечном счёте, вставанием с четверенек, выпрямлением и (хотя бы отчасти) вертикальным положением в мире. Приятно... всё же, после всего,[11]:600 добавить ещё несколько медных монет в копилку чрезвычайной и полномочной ин’валидности этого существа посреди созданного им самим (хотя бы и в нашем пáрном лице) мира... И вправду..., он сам говорит о себе лучше всяких слов, а выглядит..., более чем наглядно. — Недаром же как «плоть двуедина» полно-ценный Человек может лишь лежать или кататься, кувыркаться или прижиматься, пихать или поддавать... — примерно так с незапамятных времён передвигались все совершенные люди: и хвалёные платоновские андрогины, и римские императоры с жёнами (сенаторов), и герои образцово-показных порно’фильмов. Но едва лишь человек восстал (встал с четверенек своих), притянулся яблоком глаза навстречу солнцу и свету, вознёсся шаром головы к куполу неба, — только тогда и началася собственно человеческая жизнь как форма деятельности (тогда как ночное объятие = это всего лишь тьма индивидуума, утопление личности: его лицо, глаза и мысли ничего не значат, а значение и назначение имеют только взаимные выступы и углубления — и это есть вечный Аид, утроба Танатоса, кишечный лабиринт Минотавра, наконец, небытие духа и путь чёрных дыр — смерть сознания, напряжения совести, — и оттого столь высокую стоимость имеет коитальное блаженство и сопредельное ощущение вечности во время..., нет, — во времена совокупного бытия). Днём дух человечий вступает в обыденную борьбу за существование, толкается с конкуррентами, отстаивает свои права, упорно и жестоко внушая окружению своему и самому себе, что человек как плоть — глубоко смертен, «вив ля Танаис!» (в том числе, внушая ему необходимое забвение того, что он — бессмертно-эфирное тело природы, и после смерти его вещество неминуемо перейдёт куда-то вниз или вбок: в лист или глист, козу или стрекозу, сверчка или червяка), зато единственно вечное и уникальное в нём — это его личность. Главная и единственная (не единая, нет) ценность, что он — особь, что он — индивидуум: неделимый и уникальный, иными словами говоря, что он не часть (двух, семи, многих), а единственный на свете универсум, микрокосмос: подобие и образ Божий, пре’подобная образина.[комм. 5] Но поскольку бренное тело его смертно и в высочайшей степени подвержено тлению, то выбор ещё более сужается..., лишь его личная душа (эфемерида бессмертия) может стать гипотетическим участником вечно-блаженной жизни (игры) духа и света. То есть, как ни крути, опять не получается ничего целого, цельного, ценного и полноценного, ибо таковая душа человеческая по всем своим признакам, внешним да внутренним, тоже частная часть — но только не Пресвятой Двоицы (как в неизбывной андрогинности соития и разъятия), но уже — неограниченного (отчасти, воображаемого) множества, уходящего своими корнями и кроной в бесконечность танатосовой темноты времени и пространства. И к этой своей сути жизни человек имеет уже самое прямое, а не опосредованное (через другую часть — половинку женскую или мужскую) отношение, так что в этом своём праве и мужчина есмь — человек, и женщина — тоже человек: разность их полов, увы, сызнова не несёт в себе решающего значения.

Как ни поверни, а картина-то всё одна, ибо имя ей — сам человек...

Видимый то снизу, то сверху..., но всякий раз — изнутри...

Иной скажет: фуй, что за мерзостный тупик и полная безнадёжность! Или напротив: что за открытый путь и неограниченная свобода! — В конце концов, оба варианта для человека в своём праве тождественны.[9] И здесь (чтобы долго не останавливаться на одной ноте) припев этой песенки внезапно прерывается, чтобы уступить место какому-то более тихому времяпрепровождению. — Таким образом... выбирай и властвуй..., благо, варианта всего два (не считая всех прочих, разумеется)... — Либо имей ту целостность и блаженство, которые стяжал сам твой дух (а тако же его личность) через отдельное участие в целостной духовной жизни мира — при свете дня, без одеяла и шкуры, где ты послушен «одному только Богу» (читай: самому себе), а значит, ото всего остального свободен — как перст. Либо получи гармоническое блаженство и самозабвение через желанное слияние своей единой плоти, для чего тебе потребуется сыскать свойственную половину: мужскую или женскую (которая, тем самым, станет для тебя пожизненным образом вечной зависимости от чего-то чужого, внешнего, допущенного слишком близко к телу, в конечном счёте, образом твоей несвободы, что будет способно породить «геенну огненную» чувств, а затем и всё новых дробных желаний, впадая в рабство их исполнения, вечную нужду в другом и отвращение к самому себе).[12]:7 — Вот, говоря в общем, и весь источник непрерывной взаимной борьбы, лжи, ненависти и мести (иной раз ведущих прямиком к Танатосу), которой чреват Эрос, когда он облучается непримиримым и безжалостным светом духа — прежде всего, в тех случаях, когда у них нет гармонии или мирного разделения сфер по принципу: «Богу Богово, кесарю кесарево». В конечном счёте, любой выбор определяется масштабом лица: личности или духа..., это уж как кому больше понравится. Что же касается до России — то она страна тотальная и гомогенная: и ничему-то здесь нет разделения, и всё-то в общей свалке... В точности как тот специфический «грех», другого названия которому до сих пор так и не придумано...[9]

Пожалуй, здесь мне ещё бы и возразили: мол, не в названии-то дело!

Чистая правда: само собой, не в названии, но... разве в чём-то другом?..

Итак, пора бы завершать... И снова здесь возникает крест двуединый (аки рослый призрак вселенский), где поперёк поставлена красная палка Эроса, а вдоль, вертикальным жестом к небу — чёрная, Танатосова. И всяк человек меж двух этих бездн распят, словно на двух осиновых перекладинах: где горизонтальная прорва соития перечёркивается восходящей вселенной духа. А потому и вся жизнь его совершенно органично становится чередованием падений — и восставаний. Сначала на четвереньки, затем — во весь рост. Ночью — посреди него царит лежачий Эрос. Днём — якобы свет, Логос и дух. И чтоб иметь (хотя бы) внешний вид человека, должен он всякое утро сызнова совершать над собою (несовершенным и двуединым) одно и то же усилие, переламывать силу тяжести (тяга матери-земли = женского начала стремится всё наклонить, да уложить нас) и затем, тянясь к свету, мало-помалу обрести прежнюю вертикальную позу, отнюдь не свойственную и не лёгкую для приматов...

Ох, и что же это за дивное несчастье: волшебство и наважденье, быть в самом себе двуединым человеком (дневным и ночным, полно-ценным и малой частью целого). «Кто рано встаёт — тому Бог подаёт». А кто хотя бы раз опоздал встать к восходу солнца..., читай: опоздал к раздаче ума, ибо свет = ум. Светоч ты наш цело-мудренный... в непроглядной тьме камеры-обскуры: верхней костяной коробочки...

Того места, где свет и тьма, Эрос и Танатос, наконец, соединяются в одно..., нерасчленимое.

О..., эта вековая мечта синтетической истины..., как же близко она оказалась в итоге.

Но зато всякий вечер, когда наступает пора всему светоносному упасть с небес..., и когда оттуда же оседает вниз, надвигается на землю бес’просветная тьма, ночь и исчезновение прежнего «я», — как предметы сливаются, теряют очертания и формы, («все кошки серы, а собаки черны», не правда ли?) случается перемена власти, очередной дворцовый переворот. В момент сумерек разума расплываются прежние очертания, теряя определённость и границы, а вместе с ними теряется и моё притяжательное я, как отдельная (от дельная) особь в мире, который меня растворяет и поглощает, всасывает и выплёвывает — как женщина. Личность и характер в темноте инстинкта перестают иметь значение — кажется, без следа исчезают все их дневные напластования, наросты и световые покровы, и я, как оказывается, — уже не атом и не индивид, не точка и не корпускула (а следовательно, идея об атомах, индивидах, а тако же о мире, как прерывности тел и форм, есть всего лишь — дневное, освещённое внешним светом, а вовсе не универсальное миропонимание), но — влечение, волна, импульс: через меня они проходят и куда-то влекут, волочат, тащат, всё дальше и дальше... — И тогда, двигаясь вдоль собственной средней линии, начинается очередное принуждение к восполнению сакраментальной & сакральной неполноценности... Всякий взгляд, несомненно, имеет свои уникальные свойства, надиктованные временем и пространством.[комм. 6] Свет порождает, пробуждает и побуждает познание глаз: зрение, воззрение, презрение, подозрение или прозрение. Напротив, в сгустившейся тьме мгновенно просыпаются барабанные перепонки и кончики пальцев: слух и слухи, осязание и обаяние без осознания... — По ночам царит время и тишина, звук и музыка, касание и проникновение...[комм. 7] (Тютчев удивительно точно схватил это состояние в своём стихотворении «Бессонница»),[комм. 8] так же как днём — пространство через свет рождает проформы и формы вещей, пространственные искусства и пространные построения. — Сильнейшая черта человека состоит в способности (пускай даже чисто спекулятивной) соединять несоединимое и сочетать несочетаемое.

Собственно, он — и сам (как существо или явление) представляет собой в точности такое же несочетаемое сочетание, некогда порождённое одним из соитий: двойственным или совокупным, с одним или многими, с половиной своей или со всеми. — Тупик или путь, окончание или середина пути. И только от него, сердешного, зависело бы после всего: что он сможет выбрать — и сможет ли вообще выбирать..., по прошествии стольких-то лет. Едва ли не утеряв эту свою изначальную способность. — В темноте или на свету. В тишине или на сквозящем ветру времени. Без особой разницы. Ибо только чрез неё..., эту взаимоисключающую (не)способность, он пришёл в мир — и только чрез неё (как через шлюзы) он его и покинет..., говоря напоследок...[14]:602-603

|