|

A p p e n d i X

( или малый молитвенник для любителей лабуды )

Лебеда науко’образная

|

Atriplex hastatum & Atriplex patula

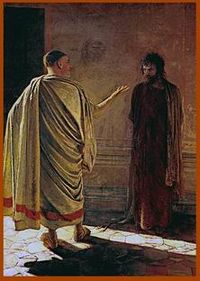

(с рисунка Линдмана) [9]

|

|

| ➤ |

Как около Эльтонского озера, так и на самых падях оного, в великом изобилии растут различные соляные травы, как то: соляная лебеда, козлиная солянка, розовая солянка, павилишная солянка, соляная солянка, листовая анабазис, травяная саликорния, каспийская саликорния, желтокорень татарский, желтокорень чепыжный. Все сии травы изобилуют соляным веществом, которые при пережигании трав в пепел дают ископаемую щелочную соль, называемую сода. Сколько мне известно, соду получаем мы из других мест на наши надобности, несмотря на то, что к деланию её имеем все способы.[10]

|

|

|

— Иван Лепёхин, Дневные записки 1768-1769 гг. |

| ➤ |

Линней пишет, что многие огородные травы, растущие единственно на степях Азиатской России, сделались известны в Европе тогда, как Готфы заняли Италию. В числе сих трав он именует шпинат, лебеду, чернобыльник, дикий хмель...[11]

|

|

|

— Николай Карамзин, «История государства Российского», 1820 |

| ➤ |

Из приложенного расчёта видно, что в 9/10 семей не достанет хлеба. «Что же делают крестьяне?» Во-первых, они будут мешать в хлеб пищу дешёвую и потому не питательную и вредную лебеду, мякину (как мне говорили, в некоторых местах уже это начинают делать); во-вторых, сильные члены семьи, крестьяне, уйдут осенью или зимой на заработки, и от голоду будут страдать старики, женщины, изнурённые родами и кормлением, и дети. Они будут умирать не прямо от голода, а от болезней, причиною которых будет дурная, недостаточно питательная пища, и особенно потому, что самарское население несколькими поколениями приучено к хорошему пшеничному хлебу.[12]

|

|

|

— Лев Толстой, «Письмо к издателям» (о самарском голоде), 1873 |

| ➤ |

...употребляемый почти всеми хлеб с лебедой, — с 1/3 и у некоторых с 1/2 лебеды, — хлеб чёрный, чернильной черноты, тяжёлый и горький; хлеб этот едят все — и дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные. <...> Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наесться натощак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке́ с лебедой, люди шалеют...[13]

|

|

|

— Лев Толстой, «О голоде», 1870-е |

| ➤ |

В летописи неоднократно встречаются указания, что народ приписывал духовенству засуху, неурожай, град, ливень и т.п. Так, например, в 1228 году, новгородцы, напуганные необыкновенными жарами, заподозрили в производстве их своего епископа и прогнали его «аки злодѣя пьхающе». И, наоборот, легенда приписывает другому духовному лицу — иноку Киево-Печерской лавры, преподобному Прохору Лебеднику, могучую сверхъестественную помощь народу во время голода при великом князе Святополке Изяславовиче; он лебеду обращал в хлеб, а золу — в соль. Известен обычай, не окончательно вымерший даже в настоящее время, «катать попа» по жнивью, в надежде на будущий урожай.[14]

|

|

|

— Александр Амфитеатров, «Неурожай и суеверие», 1902 |

| ➤ |

Виды лебеды, растущие по преимуществу на сорных и культурных местах, на тучной или удобренной почве, а иногда и на солонцеватой почве приморских берегов, изредка в степях, на стенах и изгородях — суть по большей части однолетние травы, причем некоторые виды достигают значительного роста, приравниваясь полукустарнику. Цветы А.<триплекса>, малозаметные, зеленоватые, редко буроватой окраски, мелкие, собраны в комочки, расположенные, в свою очередь, колосьями или кистями. <...> Один из азиатских видов, лебеда садовая, A.hortensis L., давно и часто разводится в огородах как овощ, ибо листья употребляются как шпинатные; разводится также иногда в садах. Как сорные травы, около жилья, изгородей, дорог, канав, по огородам, часто встречаются по всей Средней Европе и России — лебеда распростертая, широкая, А.patula L., лебеда узколистная, A.angustifolia L., и другие.

|

|

|

— Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, статья «Атриплекс», 1907 |

| ➤ |

Первые известия об употреблении в России в пищу семян Л<ебеды> относятся до 1092 г., когда неурожай хлебов случился во многих областях России, а в особенности в Киеве. Тогда, по словам летописца, преподобный Прохор, черноризец Печерского монастыря, собирал Л<ебеду> и приготовлял из неё хлебы, которые раздавал многим неимущим. Другие последовали его примеру, а сам Прохор получил отсюда название «лебедника». Затем, в последующие годы неурожаев и дороговизны хлеба, мы постоянно встречаем упоминания о том, что голодающее население, между прочими суррогатами хлеба, употребляло и Л<ебеду>.

|

|

|

— Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, статья «Лебеда, лебедный хлеб», 1907 |

| ➤ |

Любя воздержание, П.<рохор> лишил себя ржаного хлеба, а вместо него собирал лебеду, растирал её, пёк себе хлеб и тем питался. Кроме просфоры церковной и хлеба из лебеды (за что был прозван Лебедником) П.<рохор> не вкушал ничего, ни овощей, ни вина. В княжение Святополка Изяславича, после сильных междоусобий, наступил голод. Лебеды родилось очень много. Собирая лебеду и приготовляя из неё хлеб, П.<рохор> раздавал его всем голодным, и хлеб его оказался приятным на вкус; но тот же хлеб, если брали его тайно у П.<рохора>, оказывался горьким и чёрным.

|

|

|

— Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, статья «Прохор, преподобный отец печерский», 1907 |

| ➤ |

...под настоящей Ш.<агренью> разумеют ввозимую из Персии и Малой Азии, отчасти фабрикуемую и у нас, в граничащих с указанными странами областях, дублёную ослиную или лошадиную кожу, имеющую по лицу ряд особых неровностей. Для приготовления её хребтовую часть шкуры выдерживают в воде, пока не пойдёт волос и не получится сильный нажор. После этого очищенную шкуру набивают на деревянную рамку, густо посыпают лицо её семенами дикой лебеды, покрывают полотном и оставляют до полного высыхания, вследствие чего лицо является покрытым повышениями и углублениями.

|

|

|

— Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, статья «Шагрень», 1907 |

| ➤ |

В 1748 г. ели лебеду, траву и толчёную древесную кору. В 1788 г. был голод в Центральной России и в Малороссии. «Там, ― пишет князь Щербатов,[комм. 6] ― претерпевают неимоверный голод; едят солому, мякину, листья, сено, лебеду; но и сего уже не достаёт, ибо, к несчастью, и лебеда не родилась, и оной четверть по 4 рубля покупают... Ко мне из Алексинской моей деревни привезли хлеб, испечённый из толчёного сена, мякины и лебеды; он меня в ужас привёл, но мне сказали, что этот ещё хорош, а есть гораздо хуже»...[15]

|

|

|

— Фёдор Эрисман, «Пищевая гигиена», 1908 |

| ➤ |

Корреспондирующий в центральный орган коммунистической партии «Правда» №160 «Человек, питающийся лебедой», даёт подробное описание выпечки лебеды в Самарской губернии: «берут липовый лист или конский щавель, накрошивают, величиной с вошь, и вываривают. Потом, как закипит, выжимают воду и кладут опять в кипяток; после подержат в решете, высушат, натолкут и подбавят третью часть муки. Хлеб получается зелёным, а идёшь до ветра тоже зелёным. А больше, так как муки ни у кого нет, мы прибавляем конского щавеля. Только вот плохо, он хоть и ничего на вкус, но человек скоро пухнет и помирает, а в животе черви заводятся». Быть может, скоро найдут ― откроют или изобретут ― более совершенные приёмы изготовления питательных суррогатов. Быть может, в частности, сусаку ― новому хлебному корню...[16]

|

|

|

— Марк Вишняк, «Чёрный год», 1922 |

| ➤ |

Участок 1 расположен на расстоянии 3,2 км от коренного берега по дороге на о.Каскакулан. Поверхность ― слабоволнистая равнина, почвы ― пухлые солончаки. В 1989 г. здесь встречались единичные кусты сарсазана, занесённые песком на 2/3 их высоты.[комм. 7] Возобновление сарсазана было хорошим в возрасте 1-2 лет. Встречались также редкие кусты лебеды. Саксаул на этом участке и поблизости отсутствовал. <...>

Участок 5 находится в 16,7 км от коренного берега. В начале освоения участка поверхность была ровной, с массой ракушечника. В окружении находились одиночные кусты саксаула высотой до 1,5 м, обычно занесённые песком, и остатки отмершей лебеды в виде полуразвалившихся пенёчков. По механическому составу почвогрунт от поверхности до глубины 10 см представлен лёгким суглинком, далее (до 30 см.) ― слоем связного песка, глубже ― суглинком с переходом в глину.[17]

|

|

|

— «Саксаул чёрный — ценный мелиорант обнажённого дна Аральского моря», 2004 |

Лебеда проза’ическая

|

| Ещё одна лебеда, американская (Atriplex confertifolia) [18]

|

|

| ➤ |

А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, коих отцев не хотел бы я поместить со псами стад моих.

И сила рук их к чему мне? Горе с ними было бы старости.

Бедностью и голодом иссушенные, они гложут землю безводную, издавна разоренную и опустевшую;

Щиплют лебеду подле кустов, и корень дрока есть хлеб их...

|

|

|

— Библия, «Книга пророка Иова» (30:1-4), ранее IV в. до н.э. |

| ➤ |

Есть ещё один очень хороший продукт, который они называют Кинуа <Quinua>, имеющего лист, как у лебеды мавританской, и вырастает его растение почти в рост человека, а бросают очень маленькое семечко, <оно может быть> и белое и разноцветное. Из него делают напитки, а также съедают его жареным, как мы рис.[19]

|

|

|

— Педро Сьеса де Леон, «Хроника Перу», 1553 |

| ➤ |

Одна из трав, которые употребляют варёными, называется уаукилитль, являющаяся лебедой. Она — ярко-зелёная, у неё есть тонкие и высокие стебли и широкие листья. Стебли этой травы называются уаутли, семя называется точно так же. Эта трава варится с солью, чтобы <её можно было> есть, <и> у неё запах белой мари. Выжимается вода, делаются из неё тамали, называющиеся кильтамалли, а также делаются тортильи. Она повсюду распространена, и её много едят. Она как белая марь в Испании.[20]:92-93

|

|

|

— Бернардино де Саагун, «Познания ацтеков в медицине и ботанике», 1577 |

| ➤ |

В это время блаженный Прохор пришёл из Смоленска в Печерский монастырь к игумену Иоанну и принял от него иноческий чин. В монастыре он стал усердно подвизаться в добродетелях и предал себя такому воздержанию, что даже отказывался от вкушения обыкновенного хлеба; он собирал траву лебеду и, протирая её своими руками, делал себе из неё хлеб и тем питался. В летнее время он заготовлял такого хлеба на весь год и, когда снова наступало лето, делал то же для следующего года, так что он совершенно не нуждался в хлебе, и потому он получил прозвище «лебедника»; кроме просфоры, он ничего не вкушал, он никогда не ел даже овощей, но только лебеду, и не пил ничего иного, кроме воды. Господь же, видя терпение святого в столь великом воздержании, претворял для него горечь хлеба, приготовленного из лебеды, в приятное услаждение, и угодник Божий проводил все дни своей жизни не в печали и скудости, а в радости: блаженный Прохор никогда не скорбел, но всегда в веселье работал Господу. Он никогда не страшился набегов вражьих, ибо жил, как птица, не имея ничего, кроме лебеды.

|

|

|

— Димитрий Ростовский, «Жития святых» (Житие преподобного Прохора, Печерского чудотворца), 1705 |

| ➤ |

Но зато подальше подымалась толстая монастырская стена. Обрывистый берег весь оброс бурьяном, и по небольшой лощине между им и протоком рос высокий тростник; почти в вышину человека. На вершине обрыва видны были остатки плетня, отличавшие когда-то бывший огород. Перед ним — широкие листы лопуха; из-за него торчала лебеда, дикий колючий бодяк и подсолнечник, подымавший выше всех их свою голову.[21]

|

|

|

— Николай Гоголь, «Тарас Бульба» (глава пятая), 1841 |

| ➤ |

Но если бы вдруг перестали писаться русские повести, как вы думаете, что сказала бы русская публика? Пожалела бы втихомолку, и ничего не сказала бы вслух. В самом деле, ведь можно жить не только без повестей, но и без литературы, ― и не только без литературы, но и без хлеба, не правда ли? Лебеда и дубовая корка не лишены ни вкуса, ни питательности. <...>

Равно ошибается человек, который хлопочет о заменении обыкновенной здоровой пищи амвросиею и нектаром, и тот, который утверждает, что всякая пища вкусна и здорова для человека, что в природе нет ядовитых растений, что пустые щи с лебедою хороши, что невозможно очищать полей от камней и бурьяна, чтобы засевать пшеницею, что не должно и невозможно очищать пшеницу от плевел.[22]

|

|

|

— Николай Чернышевский, «Очерки гоголевского периода русской литературы», 1856 |

| ➤ |

Небо раскалилось и целым ливнем зноя обдавало всё живущее; в воздухе замечалось словно дрожанье и пахло гарью; земля трескалась и сделалась тверда, как камень, так что ни сохой, ни даже заступом взять её было невозможно; травы и всходы огородных овощей поблекли; рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано, но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян; яровые совсем не взошли, и засеянные ими поля стояли чёрные, словно смоль, удручая взоры обывателей безнадёжной наготою; даже лебеды не родилось; скотина металась, мычала и ржала; не находя в поле пищи, она бежала в город и наполняла улицы.[23]

|

|

|

— Михаил Салтыков-Щедрин, «История одного города» (глава «Голодный город»), 1862 |

| ➤ |

Мог ли продолжаться такой жизненный установ и сколько времени? ― определительно отвечать на этот вопрос довольно трудно. Главное препятствие для его бессрочности представлял, конечно, недостаток продовольствия, как прямое следствие господствовавшего в то время аскетизма; но, с другой стороны, история Глупова примерами совершенно положительными удостоверяет нас, что продовольствие совсем не столь необходимо для счастия народов, как это кажется с первого взгляда. Ежели у человека есть под руками говядина, то он, конечно, охотнее питается ею, нежели другими, менее питательными веществами; но если мяса нет, то он столь же охотно питается хлебом, а буде и хлеба недостаточно, то и лебедою. Стало быть, это вопрос ещё спорный.[23]

|

|

|

— Михаил Салтыков-Щедрин, «История одного города» (глава «Поклонение мамоне и покаяние»), 1862 |

| ➤ |

Видя мужика, круглый год наполняющего свой желудок мякинным хлебом, мы нередко проходим мимо этого зрелища с полным равнодушием, как бы говоря этим, что «так тому делу и следует быть». Но это свидетельствует только об известной степени притупления нашей восприимчивости, притупления, произведенного обыденностью зрелища, однако ж никто, спрошенный в упор, конечно, не будет столь бесстыден, чтоб объявить во всеуслышание, что хлеб, смешанный с лебедой, есть нормальная пища второго или третьего сорта людей. Так будемте же последовательны, милостивые государи, и не забудем, что лебеда и мякина существуют не в одной человеческой пище, но разлиты всюду. Что мы привыкли видеть эти вредные примеси, что зрелище их не потрясает нас до глубины души ― пусть так. Но когда дело доходит до правильной и хладнокровной их оценки, когда перед нами стоят люди, которые называют лебеду лебедою, мы поступаем, во-первых, бесчестно и, во-вторых, во вред самим себе, называя этих людей анархистами и предавая их на поругание толпе.[24]

|

|

|

— Михаил Салтыков-Щедрин, «Итоги», 1871 |

| ➤ |

Но и здесь не следует понимать буквально, что «человек, питающийся лебедою», должен непременно наполнять свой желудок этим суррогатом. «Лебеда», как и «голод», суть выражения фигуральные, дающие место для великого множества представлений. Есть лебеда натуральная, которая слывет в мире под названием подспорья и от которой, во всяком случае, хоть живот у человека пучит; и есть лебеда абстрактная, которая даже подспорьем ничему не служит. Человек, который питается этою последнею лебедою, есть именно тот человек, которого голоду нет пределов. Он со всех сторон открыт для действия, именно для действия безазбучного. Он не может дать отпора, потому что у него самого нет единственного орудия, с помощью которого можно отражать безазбучное просветительство ― нет азбуки. <...> Я должен, впрочем, сознаться, что ташкентство пленяет меня не столько богатством внутреннего своего содержания, сколько тем, что за ним неизбежно скрывается «человек, питающийся лебедою». Этот человек ― явление очень любопытное, в том отношении, что он не только не знает, но, по-видимому, и не желает сытости. Стоит он, скучившись в каком-то безобразном муравейнике, и до того съёжился и присмирел там, что никто даже не интересуется знать, что это за масса такая, которая как будто колышется и живёт, но из которой в то же время не выходит ни единого живого звука. <...>

Мрак, окружающий эти вопросы, до такой степени густ, что многие воспользовались им, чтоб утверждать, что всякий муравейник есть соединение безличных Ива́нов, которые все одинаково снабжены толоконными животами и все одинаково ни на что не скалят зубы, ничего не просят, кроме лебеды. Это просто бесшумное стадо, пасущееся среди всевозможных недоразумений и недомыслий, питающееся паскуднейшими злаками, встающее с восходом солнца, засыпающее с закатом его, не покорившее себе природу, но само покорившееся ей. «Покуда существовало крепостное право, ― прибавляют защитники этого мнения, ― стадо, по крайней мере, было сыто и прилежно к возделыванью; теперь оно и голодно, и вместо возделыванья поёт по кабакам безобразные песни». Таким образом оказывается, что труд, как результат принуждения, и кабак, как результат естественного влечения, ― вот два полюса, между которыми осуждён метаться человек, питающийся лебедою. <...>

Но, оставив в стороне несостоятельное мнение о безличности «человека, питающегося лебедою», я всё-таки должен сказать, что мрак, окружающий его, густ очень достаточно. Дойти до этого секретно-мыслящего, секретно-вздыхающего и секретно-вожделеющего субъекта, увидеть его лицом к лицу до такой степени трудно, что задача такого рода кажется почти неразрешимою. Может быть, это происходит от того, что приёмы, употреблявшиеся доселе с этою целью, были или слишком грубы, или слишком наивны. Эти приёмы состояли, с одной стороны, в ташкентском воздействии, с другой ― в том, что мы сами (и притом очень неискусно) притворялись людьми, питающимися лебедою. И то и другое никуда не годится. Ташкентство ошеломляет, но не исследует; притворство выглядывает наружу из-под самой искусной гримировки, и при частом повторении обращается в привычку, которая все действия человека держит в каком-то искусственном плену. Нужно найти какой-нибудь средний путь, на котором наблюдатель мог бы обозревать человека, питающегося лебедою, оставаясь самим собой, то есть не ташкентствуя, но и не лебезя.[25]

|

|

|

— Михаил Салтыков-Щедрин, «Господа ташкентцы. Картины нравов», 1872 |

| ➤ |

Ты ждёшь, что хлеб будет ― ан вместо того лебеда. Сегодня лебеда, завтра лебеда, а послезавтра ― саранча, а потом ― выкупные подавай! Сказывай, немец, как бы ты тут выпутался?..[24]

|

|

|

— Михаил Салтыков-Щедрин,[комм. 8] «За рубежом», 1882 |

| ➤ |

Тут же, недалеко от крыльца, росли три кустика мака какой-то особенной породы; он был гораздо меньше обыкновенного и отличался от него необыкновенною яркостью алого цвета. Этот цветок и поразил больного, когда он в первый день после поступления в больницу смотрел в сад сквозь стеклянную дверь. Выйдя в первый раз в сад, он прежде всего, не сходя со ступень крыльца, посмотрел на эти яркие цветы. Их было всего только два; случайно они росли отдельно от других и на невыполотом месте, так что густая лебеда и какой-то бурьян окружали их.

|

|

|

— Всеволод Гаршин, «Красный цветок», 1883 |

| ➤ |

Всё мне в этой стране родственно и достолюбезно. До́роги мне и зыбучие её пески, и болота, и хвойные леса (увы! ныне значительно поредевшие); но в особенности мил населяющий её люд, простодушный, смирный, слегка унылый, или, лучше сказать, как бы задумавшийся над разрешением какой-то непосильной задачи. Всегда он был таким, во всех положениях; всегда шёл безотговорочно и вперёд и назад, принимая к сведению и руководству всевозможные уроки и задачи и в то же время как бы говоря себе: «Посмотрим, какая-то из этого нового хлеба лебеда выйдет?..» Слышалась ли в этом вопросе робкая ирония, или он был только невольным выражением всполошившегося инстинкта самосохранения ― я не берусь объяснить. Но могу сказать достоверно, что когда водворялись новые порядки и создавались новые положения, то они всегда находили пошехонца готовым приспособиться к приносимой ими новой лебеде с тою же повадливостью, с какою он искони приспособлялся к лебеде всех времён... Случались, конечно, между пошехонцами и недоразумения (приспособляются-приспособляются, да вдруг и станут в тупик), или, как в старину выражались, «бунты», но никто до сих пор в этих «бунтах» разобраться не мог. <...>

Из человека кабального пошехонец вдруг шагнул в «меньшие братья». Против этой клички он точно так же не прекословил, как не прекословил и против других бесчисленных кличек, с незапамятных времен на него сыпавшихся. И только тогда, когда увидел себя замурованным в «наделе», как будто задумался. И опять, не то иронически, не то машинально, спросил себя: «Посмотрим, какая из этого выйдет лебеда?»[26]

|

|

|

— Михаил Салтыков-Щедрин, Пошехонское «дело», 1883 |

|

| Листья лебеды раскидистой [27]

|

|

| ➤ |

И, ещё раз взглянув на красавицу, он хотел уже плыть назад, как в голове его мелькнула идея.

«Надо оставить ей о себе память! — подумал он.

— Прицеплю ей что-нибудь к удочке. Это будет сюрпризом от „неизвестного“».

Смычков тихо подплыл к берегу, нарвал большой букет полевых и водяных цветов и, связав его стебельком лебеды, прицепил к удочке.

Букет пошёл ко дну и увлёк за собой красивый поплавок...[28]

|

|

|

— Антон Чехов, «Роман с контрабасом», 1886 |

| ➤ |

Ввиду того, что лебеда примешивается к муке и хлеб с примесью лебеды употребляется крестьянами давным-давно, может быть столетия, нас просят спросить гг. учёных, исследованы ли семена лебеды и определены ли те питательные составные части, которые, вероятно, заставляют крестьян прибегать к этому растению, или же никто из гг. учёных этим растением не занимался и дело ограничивалось только тем, что все они разводили руками, когда слышали о лебеде как суррогате хлеба?..[29]

|

|

|

— Антон Чехов, «Вопрос», 1891 |

| ➤ |

Когда же на морошку и на полевые злаки, в том числе и на лебеду, бывал недород, Медведь, по добродушию своему, с готовностью грыз кору с молодых сосен и даже не отказывался набивать свой желудок жирною глиною. После чего, однако, шибко маялся животом и, катаясь по земле в корчах, ревел истошным голосом...

|

|

|

— Александр Амфитеатров, «Сказка о здравомысленном медведе и его недоумениях», 1900 |

| ➤ |

Было больно смотреть на них, потому что нет ничего печальнее и смиреннее тощей ржи. Как беспомощно склоняется она от горячего ветра лёгкими пустыми колосьями, как сиротливо шелестит! Сухая пашня сквозит между её стеблями, видны среди них сухие васильки... И дикая серебристая лебеда, предвестница запустения и голода, заступает место тучных хлебов у старой проселочной дороги.

|

|

|

— Иван Бунин, «Эпитафия», 1900 |

| ➤ |

Неужели он виноват в чём-то? Тиф? Да ведь у нас это всегда! Лебеда? Да у нас это каждый год! <...>

Но вдруг своеобразная статистика показала внезапное и резкое падение: это в полях поспела лебеда, и под окнами стали опять появляться одни знакомые фигуры привычных нищих... Но осень не принесла улучшения, и зима надвигалась среди нового неурожая… <...>

― Господи Иисусе Христе... И редкое окно не открывалось, и из редкого окна не протягивалась рука с маленьким кусочком хлеба. На Сергачской стороне это был порядочный всё-таки хлеб, хотя и с заметной примесью лебеды. В Роксажоне ― это была лебеда, с едва заметной примесью ржаного хлеба… Но подавали в обеих... <...>

― Чем кормите? Показывают хлеб, и опять всё ещё лебеда. Даже усиленная ссуда не могла вывести её совсем из употребления, потому что и усиленная ссуда далеко ещё не достаточна в это трудное время, отдаленное от двух урожаев и в особенности после недавно устранённой «системы».[30]

|

|

|

— Владимир Короленко, «В голодный год», 1907 |

| ➤ |

― Здравствуйте, братцы!.. Одуванчик был славный малый, а главное, ни с кем не ссорился. Растёт себе и радуется. Его все любили, а особенно серебристая Лебеда, тоже скромная и безобидная травка. Они так и росли вместе, как брат с сестрой.

― Ты меня любишь, Лебеда? ― шёпотом спрашивал Одуванчик вечером, складывая свой жёлтый цветочек.

― Ах, очень, очень люблю! ― признавалась тоже шёпотом Лебеда, опуская свои зелёные листочки, точно посыпанные серебряной мукой. ― Вы такой вежливый, Одуванчик, не то что Репей или Чертополох. А Крапивы я боюсь, ― она такая злая. Я стараюсь всегда быть подальше от неё…[31]

|

|

|

— Дмитрий Мамин-Сибиряк, «Зелёная война», 1910 |

| ➤ |

И он всё радовался первое время: вот он и дома, отслужился! Он не лёг в избе, давно хотелось ему полежать на свободе, на покое, на чистом полевом воздухе. Лёг он на своем гумнишке, в старенькой риге, густо заросшей кругом лебедою, лёг в телеге без колёс ― и в открытое ворота день и ночь веял на него сырой ветер с огородов и гумён, несло ветром косой крупный дождь...

|

|

|

— Иван Бунин, «Худая трава», 1913 |

|

Лебеда садовая &

Лебеда стреловидная [32]

|

|

| ➤ |

В собор, в простреленные окна, влетали и гикали под кирпичными сводами твердозобые голуби. Слушая перестрелку, думал о них протоиерей о. Палладий: «сожрут просфоры и причастье». Лебеда в этот год подымалась почти синяя, выше человека, а лопух толст был как лепёшка и широк (под ним любили спать собаки). Мимо синей лебеды тяжело ходить мещанам, а ходить нужно ― мобилизовали рыть окопы. А Кириллу Михеичу сказали: ― Сиди... стариков приказано отстранить.

|

|

|

— Всеволод Ива́нов, «Голубые пески», 1923 |

| ➤ |

|

|

|

— Сергей Григорьев, «Казарма», 1925 |

| ➤ |

С осторожным сердцем Чепурный затворил распахнутые ворота в доме бывшего Завына-Дувайло и думал, куда же делись собаки в городе; на дворах были только исконные лопухи и добрая лебеда, а внутри домов в первый раз за долгие века никто не вздыхал во сне.[34]

|

|

|

— Андрей Платонов, «Чевенгур», 1929 |

| ➤ |

― Да, всё на свете бывает, и попадья попа надувает. Знаю я в одном селе парочку: муж дьякон, а жена у него попадья. Как это вышло, а?

Я тоже ответил прибауткой:

― Это ещё невелика беда, что на огороде поросла лебеда, вон церкви горят, и то ничего не говорят.

― Ого! Резвый! Не спотыкнёшься?..

|

|

|

— Алексей Новиков-Прибой, «Цусима», 1935 |

| ➤ |

Всё лише, скорее и чаще пел хор. Пронзительно свистал казак с весёлыми глазами. Его сосед закрывал рукою ухо от оглушающего неистового свиста... Погорела лебеда без воды, Погорела лебеда без воды... Танцор прыгал выше своего роста, переворачивался в воздухе, крутился то лицом, то затылком к публике, шаровары раздувались пузырями; странно было, что не спадала с головы фуражка...

|

|

|

— Пётр Краснов, «Ложь», 1939 |

| ➤ |

Грустью и запустением пахнуло на Григория, когда через поваленные ворота въехал он на заросший лебедою двор имения. Ягодное стало неузнаваемым. Всюду виднелись страшные следы бесхозяйственности и разрушения. Некогда нарядный дом потускнел и словно стал ниже.[35]

|

|

|

— Михаил Шолохов, «Тихий Дон» (Книга четвёртая), 1928-1940 |

| ➤ |

В голодные годы Ахматова живала у Рыковых в Детском Селе. У них там был огород. В число обязанностей Натальи Викторовны входило заниматься его расчисткой ― полоть лебеду. Анна Андреевна как-то вызвалась помогать: «Только вы, Наташенька, покажите мне, какая она, эта лебеда».[36]

|

|

|

— Лидия Гинзбург, «Записные книжки. Воспоминания. Эссе», 1920-1943 |

| ➤ |

„Вечер“ я сначала хотела назвать „Лебеда“, и тогда первым стихотворением было бы «Я на солнечном восходе — Про любовь пою, — На коленях в огороде — Лебеду полю». Но меня отговорили.

...Я сказала ей, что из стихов видно — она очень любит лебеду.

— Да, очень, очень, и крапиву, и лопухи. Это с детства. Когда я была маленькая, мы жили в Царском, в переулке, и там в канаве росли лопухи и лебеда. Я была маленькая, а они большие, широколистные, пахучие, нагретые солнцем, — я так их с тех пор люблю».[37]

|

|

|

— Лидия Чуковская, «Полгода в «Новом мире». О Константине Симонове», 1947 |

| ➤ |

Вспоминая в санях прошлое, он подумал и о нём. Прохор был родом из Смоленска, его прозвали Лебедником. Инок не ел хлеба, не питался просфорами, как это делали многие монахи, а действительно отличался воздержанием среди других печерских иноков, не отказывавшихся обычно от обильных боярских приношений. Он питался только лебедою, собирая горький злак на полях. Монах растирал его на ручном жернове, потом пёк некое подобие хлебов, и таким образом жито росло для него как бы на непаханой ниве. Прохор даже делал для себя запасы лебеды на зиму и жил так, не приобретая ни весей, ни имения, подобно тем птицам небесным, о которых в Евангелии сказано, что они не сеют, не жнут и не собирают в житницы. Подражая им, он каждый день отправлялся туда, где в изобилии росла лебеда, и приносил её, как на крыльях, в келию...[38]

|

|

|

— Антонин Ладинский, «Последний путь Владимира Мономаха», 1960 |

| ➤ |

Только теперь Третьяков понял, почему пехота елозит в траве: пулемёт положил её на этом поле и держит. Подымется голова, пулемёт шлёт из посадки длинную очередь, и шевеление затихает.

― Лебеда, Лебеда, Лебеда! ― вызывал батарею Суяров испуганным голосом, а слышалось: «Беда, беда, беда...» Не надо было в этот окоп соваться. Поле видит, а толку что?..[39]

|

|

|

— Григорий Бакланов, «Навеки девятнадцатилетние», 1979 |

| ➤ |

― Вот собираюсь выращивать лук-порей...

― Ну, я не знаю! Тут у нас лебеда и та не растёт. Знаешь поговорку про русский грунт: посеешь огурчика, а вырастет разводной ключ. Я чего и в колхозе не работаю, потому что мне скучно выращивать лебеду. Я, наоборот, стишки сочиняю про то, про сё...[40]

|

|

|

— Вячеслав Пьецух, «Летом в деревне», 2000 |

| ➤ |

Когда встали, им показалось, что они сыты. Кулюша ощипала, выпотрошила воробья, лапки отрезать не стала, опалила над лучиной, опалила и голову. Затопила соломой ― вместе с коровами исчез кизяк. Нарезала лебеды и сныти в горшок, положила воробья, залила водой, посолила. Иван сначала следил за матерью, но потом его снова унёс этот неясный тёмный ветер. Суп Ивану показался очень вкусным...[41]

|

|

|

— Александр Иличевский, «Воробей», 2004 |

| ➤ |

Чего не жилось: велели до куста гектар обработать, так куст на сто метров перенесли, так красиво, что с пропитых глаз даже наш надсмотрщик не заметил. А в августе уже не лебеду, не ягоды на картофеле чёрные, приторно-сладкий паслён, он же бздни́ка, и не жёсткие, как верёвки, стебли щавеля, а горох да капустку тайно сгрызёшь, а то и брюкву или свеколку ― и вот оно, сытое блаженство.[42]

|

|

|

— Анатолий Приставкин, «Вагончик мой дальний», 2005 |

| ➤ |

Ну, поскакали, милок! Красный — на жёлтый, а тот — на зелёный. Ослы осёдланы. Верблюды взнузданы. — Пора пришпорить, да ехать, соколик ты мой, красноватый. И ещё давнее пора бы поменять свой цвет, мой свет. Ах ты, красавец мой. Старик ненаглядный... Погляди в корень. В землю. — Давно пора уж тебе, глашатай ты наш, необрубленный. А ты всё прежнюю песню поёшь по закоулкам. Старую как этот пень... И голосочек-то сла-а-аденький. «Самодержавие, православие, народность, лебеда»... Последняя — особенно.[комм. 9]

|

|

|

— Юрий Ханон, «Заново про ханова» (Bestiarium бывший), 2014 |

Лебеда поэтическая

|

| Метёлки лебеды раскидистой (Амэрэка) [43]

|

|

| ➤ |

К иному загляни в обеденный часок:

Забившись в уголок,

Он кушает коренье:

В горшочке лебеда,

В стаканчике вода.[44]

|

|

|

— Анна Бунина, «Хоть бедность не порок...», 1813 |

| ➤ |

По ниве прохожу я узкою межой,

Поросшей кашкою и цепкой лебедой.

Куда ни оглянусь ― повсюду рожь густая!

Иду, с трудом её руками разбирая...[45]

|

|

|

— Аполлон Майков, «Нива», 1860 |

| ➤ |

А как совсем ослабнут силы ―

Нам не сдержать балкон такой!

На что уж нам привычны муки.

Но если жить всё лебедой ―

Так затрещат, голубчик мой,

И эти каменные руки...[46]

|

|

|

— Владимир Щиглев, «Кариатиды», ~ 1870-е |

| ➤ |

Иногда, на зло им, ночью

Тут такая тишина,

Так ярка в холодном небе

Одинокая луна,

Так роса блестит на серых

Паутинках лебеды,

Что и ночью ясно видны

Им знакомые следы.[47]

|

|

|

— Яков Полонский, «Хуторки», 1895 |

| ➤ |

Парень девичий упругий

Обнимает стан.

Перешу́кнется в испуге

С лебедой бурьян.

Выглянут лихие очи

Из-под камня; вновь

Выглянет грозней, жесточе

Сдвинутая бровь...[48]

|

|

|

— Андрей Белый, «Стар» (из цикла «Деревня»), 1908 |

| ➤ |

В медно-красной пустыне

Не тревожь мои сны —

Мне враждебны рабыни

Смертно-влажной Луны,

Запах лилий и гнили,

И стоячей воды,

Дух вербены, ванили

И глухой лебеды.[49]

|

|

|

— Максимилиан Волошин, «Я, полуднем объятый…» (из цикла «Блуждания», сборник «Selva Obscura»), 1910 |

| ➤ |

|

|

|

— Анна Ахматова, «Песенка» (из сборника «Вечер», II), 11 марта 1911 |

| ➤ |

Западите-ка, девичьи тропины,

Замуравьтесь травою-лебедой, ―

Молоденьке зелёной не топтати

Макасатовым красным сапожком...[51]

|

|

|

— Николай Клюев, «Западите-ка, девичьи тропины...», 1912 |

| ➤ |

Гляжу весь день из круглого окошка:

Белеет потеплевшая ограда,

И лебедою заросла дорожка,

И мне б идти по ней ― такая радость...[50]

|

|

|

— Анна Ахматова, «И жар по вечерам, и утром вялость...», 1913 |

| ➤ |

Дворик зарос лебедой и мятой,

Ослик щипал траву у калитки,

И на соломенном длинном кресле

Лена лежала, раскинув руки,

Всё о работе своей скучала, ―

В праздник такой грешно трудиться...[50]

|

|

|

— Анна Ахматова, «У самого моря», 1914 |

| ➤ |

У воды,

меж высокой лебеды,

чинно выстроились в ряд

восемь жёлтеньких утят.[52]

|

|

|

— Мария Моравская, «Первое купанье», 1914 |

| ➤ |

У голубого водопоя

На шишкопёрой лебеде

Мы поклялись, что будем двое

И не расстанемся нигде.[53]

|

|

|

— Сергей Есенин, «Весна на радость не похожа...», 1916 |

| ➤ |

Не бродить, не мять в кустах багряных

Лебеды и не искать следа.

Со снопом волос твоих овсяных

Отоснилась ты мне навсегда...[53]

|

|

|

— Сергей Есенин, «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 1916 |

| ➤ |

Ещё не высох дождь вчерашний —

В траве зелёная вода!

Тоскуют брошенные пашни,

И вянет, вянет лебеда...[53]

|

|

|

— Сергей Есенин, «Ещё не высох дождь вчерашний...», 1916 |

| ➤ |

Какая блажь, какая влага!

Когда бы не было беды,

Тогда не ели б лебеды.

Когда беда ― и лебеда

У них сойдёт за благо...[54]

|

|

|

— Михаил Савояров, «Ле’беди» (из сборника «Не в растения»), 1917 |

| ➤ |

За перепаханною нивой

Малиновая лебеда.

На ветке облака, как слива,

Златится спелая звезда.[53]

|

|

|

— Сергей Есенин, «О край дождей и непогоды...», 1917 |

| ➤ |

И раз свалясь, запеть: «Седой,

Я шёл и пал без сил. Когда-то

Давился город лебедой,

Купавшейся в слезах солдаток.

В тени безлунных длинных риг,

В огнях баклаг и бакалеен,

Наверное, и он ― старик

И тоже следом околеет»...[55]

|

|

|

— Борис Пастернак, «Любить, — идти, — не смолкнул гром...», 1919 |

| ➤ |

Что губы девственниц?

― Полынь и лебеда.

Перо?

― Потухший факел.

А синь в глазах?

― На крыльях лебедя

Синь уплыла из глаз...[56]

|

|

|

— Анатолий Мариенгоф, «Фонтаны седины», 1920 |

| ➤ |

Вот струны-быки и слева и справа,

Рога их — смерть, и мычанье — беда,

У них на пастбище горькие травы,

Колючий волчец, полынь, лебеда.[57]

|

|

|

— Николай Гумилёв, «У цыган», 1921 |

| ➤ |

Дети, разведчики леса,

Бродят по рощам,

Жарят в костре белых червей,

Зайчью капусту, гусениц жирных

Или больших пауков ― они слаще орехов.

Ловят кротов, ящериц серых,

Гадов шипящих стреляют из лука,

Хлебцы пекут из лебеды.

За мотыльками от голода бегают:

Целый набрали мешок,

Будет сегодня из бабочек борщ ―

Мамка сварит...[58]

|

|

|

— Велимир Хлебников, «Голод», 1921 |

|

| Лебеда садовая (Амэрэка) [59]

|

|

| ➤ |

Пройдёт к реке и долго смотрит вдаль:

Там, далеко, за виленской землёю,

Угрюмо бродит Русская Печаль

В пустых полях, поросших лебедою...[60]

|

|

|

— Саша Чёрный, «Докторша», 1922 |

| ➤ |

Мне пока горевать еще рано,

Ну, а если есть грусть — не беда!

Золотей твоих кос по курганам

Молодая шумит лебеда.

Я хотел бы опять в ту местность,

Чтоб под шум молодой лебеды

Утонуть навсегда в неизвестность

И мечтать по-мальчишески — в дым...[53]

|

|

|

— Сергей Есенин, «Ты прохладой меня не мучай...», 1923 |

| ➤ |

Да, любови молодой

Только жить на свете.

Не качнется лебедой

Молодость под ветер...[61]

|

|

|

— Иван Доронин, «Песня вторая» (Из поэмы «Тракторный пахарь»), 1925 |

| ➤ |

По ней, может, дед твой шагал в кандалах

За правду,

рабочее право.

Шли ссыльные в ливни, под ропот пурги,

Под шум лебеды на полянах...[62]

|

|

|

— Яков Шведов, «Шоссе энтузиастов», 1927 |

| ➤ |

Напои меня

живой водою,

утренней росою

освежи,

подорожником

да лебедою

раны и ушибы

обложи![63]

|

|

|

— Николай Асеев, «Моё солнце», 1927 |

| ➤ |

Л ю д и :

значит здесь мы купим сон

значит он сюда снесён

значит здесь его владенье

значит здесь его костёл

ей ночное сновиденье

полезай же к нам в котёл

но взошла кругом луна

как лисица у слона

и кругом в пустой беседке

вдруг заспорили соседки

о еде

о беде

о себе

и лебеде...[64]

|

|

|

— Александр Введенский, «Святой и его подчинённые», 1930 |

| ➤ |

Дайте там ему

И дом, и пищу,

Огород невзрачный ― в лебеде,

Он, чудак-рыбак, во рваных голенищах

Ходит по критической воде.[65]

|

|

|

— Александр Прокофьев, Письмо в редакцию журнала «Наступление» критику Горбатенкову, 1930 |

| ➤ |

Далеко лебяжий город твой ―

За поветями и лебедою,

Ходит там кругами волчий вой,

Месяц плещет чёрною водою.[66]

|

|

|

— Павел Васильев, «Далеко лебяжий город твой...», 1932 |

| ➤ |

Мы врага в нём узнали, и залп батарей

Грянул в хитрую морду, рябую, что соты.

Он раскинулся цепью тогда

В лебеде пустырей

И расставил кулацкие пулемёты...[66]

|

|

|

— Павел Васильев, «Строится новый город», 1932 |

| ➤ |

Задрожала, нет ― затрепетала

Невесёлой, сонной лебедой,

Придолинной вербой-красноталом,

Зорями вполнеба и водой...[65]

|

|

|

— Александр Прокофьев, «Задрожала, нет — затрепетала...» , 1933 |

| ➤ |

И презирая мстительность ущелий,

Наполненный костлявой лебедой,

Безумный мост, как дикие качели,

Зажмурившись, метнулся над водой...[67]

|

|

|

— Аркадий Штейнберг (не Михаил, нет), «Хребты», 1934 |

| ➤ |

Мальчики заводят на горе

Древние мальчишеские игры.

В лебеде, в полынном серебре

Блещут зноем маленькие икры...[68]

|

|

|

— Владимир Луговской, «Мальчики играют на горе», 1939 |

| ➤ |

Позавтракав, в пучине лебеды

лежу, как добрый зверь, а на колени

мне падают роса, жучки и тени,

как мелкие значки...[69]

|

|

|

— Сергей Петров, «Идиллия», 1939 |

| ➤ |

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда,

Как жёлтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда...[50]

|

|

|

— Анна Ахматова, «Мне ни к чему одические рати...», 1940 |

| ➤ |

А рыщут голодные

С нуждою, с бедою,

Просят все ― где бы

Подали хлеба,

Хотя б с лебедою...[70]

|

|

|

— Михаил Зенкевич, «Просторны, как небо...», 1942 |

| ➤ |

И хижина, сколоченная грубо,

Стоит, не потая передо мной

Ни кругляков бревенчатого сруба,

Ни лебеды на кровле земляной...[67]

|

|

|

— Аркадий Штейнберг, «Она стоит всё там же, где стояла...», 1948 |

| ➤ |

Там,

Где недавно

Низились обрывы,

Поросшие крапивой с лебедою,

Высотных зданий ясные массивы

Восстали над шлюзованной водою...[71]

|

|

|

— Леонид Мартынов, «Музыкальный ящик», 1954 |

| ➤ |

Время течёт, как песок,

И песок душит

Редкие кусты таволожника,

Запах полыни,

Упрямые корешки лебеды,

Стеклянные осколки солёных озерков...[72]

|

|

|

— Семён Липкин, «Техник-интендант», 1961-1963 |

| ➤ |

Не желаю Вам беды,

Зла Вам не желаю ―

Вместо хлеба ― лебеды,

Чобра ― вместо чаю...[73]

|

|

|

— Илья Сельвинский, «Не желаю Вам беды...» (из цикла «Моление о чуде», 9), 1963 |

| ➤ |

О, как жестоко в этот вечер

Сверкнули тайные ножи!

И после этой страшной встречи

Не стало кедринской души.

Но говорят, что и во прахе

Он всё вставал над лебедой, ―

Его убийцы жили в страхе,

Как будто это впрямь святой...[74]

|

|

|

— Николай Рубцов, «Последняя ночь», 1966 |

| ➤ |

Там в нетопленом зале валяются пыльные

Голубые надежды, мечты и желания

И лежит в облаках, в лебеде, в чернобыльнике

Мировая душа, упоительно пьяная, ―

Лизавета Смердящая, глупо несчастная,

Или нет ― Василиса, нет, Васька Прекрасная.[75]

|

|

|

— Игорь Чиннов, «Голубая Офелия, Дама-камелия...», 1969 |

| ➤ |

Но всё ж супец пустой в столовой

не столь заправлен был бедой,

как щи с крапивой,

хлеб с поло́вой,

с корой,

а также с лебедой...[76]

|

|

|

— Борис Слуцкий, «Деревня и город», 1975 |

| ➤ |

Когда волнуется желтеющее пиво,

Волнение его передается мне.

Но шумом лебеды, полыни и крапивы

Слух полон изнутри, и мысли в западне.

Вот белое окно, кровать и стул Ван Гога.

Открытая тетрадь: слова, слова, слова.

Причин для торжества сравнительно немного.

Категоричен быт и прост, как дважды два.

<...>

Мне б лётчиком летать и китобоем плавать,

А я по грудь в беде, обиде, лебеде,

Знай, камешки мечу в загадочную заводь,

Веду подсчёт кругам на глянцевой воде...[77]

|

|

|

— Сергей Гандлевский, «Когда волнуется желтеющее пиво...», 1979 |

| ➤ |

|

|

|

— Игорь Чиннов, «По долине пролегает...», 1984 |

Лебеда просто народная

► Свинка ходит по бору, щиплет лебеду траву; она рвёт не берёт, под берёзку кладёт.[78] — ( Русская считалка )

► Много ржа (ржи), да всё лебеда.[79] — ( Русская поговорка )

► Плохие года, коли во ржи лебеда.[79] — ( Русская поговорка )

► Видима беда, что во ржи лебеда.[79] — ( Русская поговорка )

► Не беда, что во ржи лебеда. — ( Русская поговорка )

► Не то беда, что во ржи лебеда; а то беды, как ни ржи, ни лебеды![79] — ( Русская пословица )

► Сеяли рожь, а косим лебеду.[79] — ( Русская поговорка )

|