Каменный Гость, ос.66-с (Юр.Ханон)

( надгробие балета ) [комм. 1]

В место после’словия

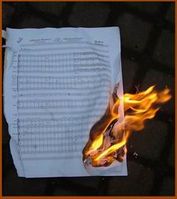

Действуя исключительно в рамках (все)общего либретто ответа, первый акт исчезновения партитуры балета «Каменный Гость» во вселенском пламени мистерии был внутренне посвящён (по примеру блестящего мэтра) «всем одутловатым и просроченным»,[комм. 5] а второй, соответственно — Алексею Ратманскому, уже вполне отдельно и безраздельно: так сказать, в личном порядке. Виновник торжества был поставлен в известность об акте уничтожения балета в его честь (вот, между прочим, ещё одна постоянно отсутствующая особа).[комм. 6] Впрочем, сразу оговорюсь, что последняя формулировка навряд ли имеет какой-то конкретный смысл. Как (широко) известно, «поставить в известность» возможно только того, кто обладает «эффектом присутствия». К сожалению, упомянутый эффект оказался совершенно недоступным... для возможностей (тогдашнего) главного балетмейстера Большого театра. Здравствуйте, Юрий! Как говорил один из авторов «Каменного Гостя», есть на свете такие слова, друг Горацио, которые (будучи сказанными поэтом) выглядят ничем не хуже дел. Равно как и в точности напротив.[комм. 8] Ничуть не рискуя погрешить против истины, можно добавить: на свете бывали и такие композиторы, каменное слово которых могло сработать ещё и круче поэтова.[5] В частности, именно к такому разряду слов было бы не лишним причислить и кое-какие балеты некоего автора, изрядно насидевшего здешние страницы. Напрасно повторяют: теория, мой друг, суха... Вся её мнимая сухость, если присмотреться в корень, опирается исключительно на отсутствие воли, читай: неспособность как следует намочить или, если угодно, размочить первоначально сухие тезисы.

— Таким образом, ещё в главной своей задумке (либретто) балет «Каменный Гость» представлял собой ярчайшую метафору самого себя (не говоря уже о своём авторе). Собственно, именно здесь и заключается основная экзистенциальная соль этой истории: пожалуй, ради одного этого факта и стоило бы открывать страницу каменного гостя: для начала, публикацией, а затем и (про)чтением. Как минимум, это следует по определению. Ибо, как говорил один мой старинный приятель, когда представляется редкая возможность воплотить метафору в жизнь, можно ли колебаться хотя бы одно мгновение?..[7]

« Ка́менный Гость » — в двух словах, этот формальный балет-феерия был задуман, а затем и реализован своим автором в качестве театрально-вещественной метафоры полного отсутствия людей (и человека) при факте собственного существования.[8] Причём, равно разумея как вполне конкретные персоны (каждый раз здесь и сейчас), так и всё человечество в целом.[9] — Недаром же эпиграфом ко всему балету поставлена глубоко прозелитарная ма́ксима из Мусорной Книги, заранее констатирующая медицинский факт (старый как этот мир), согласно которому «подавляющее большинство людей рождается, живёт и умирает — так и не приходя в сознание».[1]

...и всё же, не слишком ли круто посолено... для начала?..,

К

П ...Я пишу десятки своих сочинений, заранее не рассчитывая на исполнение или постановку. У меня огромное количество неисполненных произведений. <...> — И правда, в своё время этот ба!...летный композитор изрядно прославился (на весь их мирок) как автор «Среднего дуэта», сначала поставленного на куче сцен (начиная от Мариинского с Большим и кончая Нью-Йоркским), а затем и — снятого с них к чорту..., пока суд да дело. Но всё же, эта колымага — не в один ряд. Потому что тот дуэт, (десятиминутная мелочь!) каков бы он ни был хорош, среден и прекрасен, всё же поставлен был не на балетную музыку (как у них широко принято)... А на самую что ни на есть — средне-симфоническую, что, в общем-то, глубоко ошибочный ход. [комм. 12] Потому что балет — это прежде всего произведение. Первоисточник. Партитура. Конструкция. Вещь... И только затем — спектакль, зрелище, реализация.[14]

...ах, что за дивный балет... К

Расчётный музыкальный хронометраж: примерно час с четвертью. Сценический, разумеется, больше. — Хотя..., сегодня говорить об этом предмете достаточно курьёзно. На всякий случай напомню: за два десятка лет своего существования взрывная музыка «Каменного Гостя» весьма удобным образом располагалась на бумаге, ни разу не оглашая окрестности, а каменная хореография существовала только фрагментарно — во внутреннем театре своего единственного автора. Проще говоря, в его воображении. — Ныне же, в последний десяток лет «Каменный Гость» номинально перестал существовать: даже на бумаге. Таким образом, хронометраж (как музыкальный, так и театральный) вплотную приблизился к своему идеальному значению и стал напоминать упавшую набок цифру восемь: ∞.

По своей внутренней структуре «Каменный Гость» прост..., чтобы не сказать: очень прост. Начну с чисто театральной части спектакля, как вещи более простой и очевидной... хотя бы в силу своей внешней наглядности. — Полностью повторяя структуру одноимённой оперы Ивана Павловича Даргомыжского,[комм. 15] тем не менее, балет (действуя с максимальной осторожностью) вносит в неё всего две косм(ет)ические поправки (кажется, это уже было..., — немного выше по течению).

...А здесь, «на севере» (в Париже), невольно говоря каменными словами Пушкина,[18] — пребывание, «бытие», «сущность», короче говоря, весь материал жизни становится словно бы чужой, безразличный, не имеющий отношения к низкому (почвенному) дуализму и умозрительным различениям внутри выбора «жизнь-смерть». Отчасти, он закалён, отчасти — равнодушен или попросту отвлечён, занимаясь совершенно иными вопросами. Место дуализма (или паранойи) в данном случае занимает некая непримиримая антиномия между сущностью и явлением. — Логос, оторвавшийся от земли, подобно дереву выстраивает себе замок до небес (город), независимый от деревни и сельского Эроса в том числе. — Это и становится его деятельностью, средой, трудом и, наконец, приращением, цивилизацией или культурой — чем, собственно, славен и силён германский Запад...[19] По музыкальной структуре балет «Каменный Гость» производит..., прошу прощения, — производил бы первое впечатление чрезвычайной простоты и узнаваемости. Весь сшитый из ярчайших балетных штампов, покрытый ими как заплатками, он стал, пожалуй, макушкой той магистральной линии, которую Ханон в конце 1980-х годов называл «арьергардным балетом» (в противовес авангардному, в том числе).[20] Лишённый почти всех недостатков экстремального «югенд-стиля», Каменный Гость (к примеру, поставленный рядом с привычными балетами Минкуса, Адана или Делиба) нёс на себе черты совсем не пародийной зрелости: сплошь скроенный по рецепту копии, со всех сторон превосходящей подлинник. Естественным образом напрашивается вопрос: почему же так произошло? И здесь, чтобы ответить, ключевым словом опять мог бы стать приснопамятный «Окоп» (первый пре’сечённый балет на пересечённой местности): ещё один случай многократно & многолетне наращённой и переношенной партитуры...

Первые упоминания о «Каменном Госте» в виде готовой концепции и отдельных опорных зёрен датированы 1987 годом (в предварительной книге «Тусклых записок»). Само собой, время далеко не самое подходящее для реализации столь свободного замысла. Достаточно только перечислить сбивчивым пунктиром, загибая корявые старческие пальцы: работа над партитурами «Дней Затмения», тошнотный диплом (грязная панихида на окончание консерватории), бесполезная трата сил на двухчасовую гору музыки «Мадам Бовари», здесь же — эпатажные «Публичные песни» и премьерные концерты «Музыка Собак», затем..., следуя почти без перерыва — «Симфония Собак» и «Средняя Симфония», гастроли по стране (ещё СССР), внезапно вклинившийся «заказ» Малого театра на (очень большую) «Шагреневую Кость»,[комм. 18] пожалуй, на этом трагическом пункте я прервусь. Полнота перечисления не имеет никакого смысла. В конце концов, ведь ещё маячил перед глазами громадный список магистральных сочинений (бесконечно более важных с канонической точки зрения, чем какой-то балет..., пускай даже и каменный). — К тому же, ещё никак нельзя скинуть со счётов — сам театр... как учреждение (к тому же, советский театр). — То трижды волшебное местечко, без которого в те времена балет было (бы) совершенно некуда поставить. Тем более, имея в виду подобное гибридное чудовище (Пушкин и Даргомыжский в экстремально-эксцентрическом духе)... — Буквально говоря, какой-то «каменный гость» на пороге театра. Совершенно нереальное занятие, дважды пустую начинку которого автор отлично представлял себе и тогда (когда партитура ещё лежала на его столе), и теперь (когда её там уже давно нет)... ...Подобные вопросы мне задают часто, и я всегда пытаюсь, как могу, объяснить, что моё дело — работать, писать партитуры, а не заниматься обычной человеческой суетой, налаживанием связей «с кем надо» и прочими человеческими «проставками». Есть, правда, один нюанс, слегка зловредный: у меня есть несколько готовых и до мельчайших деталей продуманных балетов, которые — попросту не записаны. Тут простой расчёт: время, что уйдёт на работу с партитурой, я могу с куда бо́льшим смыслом потратить на создание нового симфонического сочинения. Конечно, и его тоже, скорее всего, услышат не скоро, но ведь в отличие от какой-нибудь «Симфонии Собак» любой непоставленный балет ложится «на полку» дважды: как отдельное произведение и как театральный спектакль. И даже если музыка когда-нибудь будет использована, замысел всё равно останется не реализованным даже на треть...[20] Так и получилось, что «Каменный Гость» (несмотря на всю свою нарочитую каменность и командорский масштаб) сделался подлинным рекордсменом по части изысканного воспитания и куртуазности, словно маркиз дю Санглот,[22] пропускающий одну за другой всю шуршащую шеренгу фрейлин его Величества... откладываясь год за годом и поочерёдно уступая место то «Трескунчику» или «Зижели», то бесконечно прекрасным «одноимённым операм», в конце концов, оказался вообще последним балетом в ряду завершённых партитур. — Десять лет..., почти магическая (необъяснимая) разница между 1987 и 1997.

В конце концов, не для того ли было нужно ровно десять лет выхаживать этот странный балет, несомненно, «из ряда вон», чтобы спустя ещё такой же срок — оно перестало существовать... Якобы, по милости какого-то г(л)авнюка (пукай даже из самого Бо-о-о-льшого Театра). Само собой, совсем не о нём речь. О мелких животных — ни слова: или хорошо, или никак. И десять лет здесь тоже ни при чём. — На карте мира такой срок подлинно ничтожен..., ничем не отличаясь от ста, тысячи или десяти тысяч. Каким бы каменным или гигантским ни был этот «командор», в конце концов, сметённый с лица земли очередным нашествием саранчи, варваров или делювия, он ровным счётом ничем не отличается от всех других каменных гостей, когда-то побывавших здесь (включая пушкинского или даргомыжеского). Но вот исчезновение по воле или поневоле..., здесь и сейчас... Оно отличается почти как «да» и «нет».

Собственно, этой лапидарной и не лишённой обаяния формулой в целом исчерпывается основное содержание балета «Каменный Гость» — во всех видах, в которых он только существовал или мог существовать..., в том числе, и на сцене Большой Оперы. Или Малого балета. Причём, смысл гипотетического спектакля (как если бы публика могла на него собраться завтра вечером) ничем не превосходит и, возможно, даже уступает тому вселенскому акту (уничтожения партитуры), который попросту вывел Каменного Гостя за пределы сцены и зала какого-либо театра, вне зависимости от того, называется он «Большим» или «Маленьким».

Пожалуй, немного более отчётливо эту мысль высказал (в своё время) известный германский эсквайр & херр Борис Йоффе в своём изрядно нашумевшем эссе «Смерть и Зло», претерпевшем, как минимум, две публикации и столько же изменений. А потому, не имея долее ни сил, ни желания продолжать разговаривать на эту тему, я попросту приведу про’странный отрывок оттуда,[23] несущий на своей поверхности, как минимум, три основных смысла (не считая пяти второстепенных).

О Перечисляя произвольным образом, в литературе внутри этой «вывернутой» парадигмы жили — Леонид Андреев, Роберт Музиль, конечно же, Кафка, Андрей Платонов (само собой, список лиц заведомо неполный). Возможно, каждый из них понимал (или, скорее, ощущал) факт и значение смерти немного иначе, по-своему, однако выпрямляющее и дающее свободу отсутствие иллюзий относительно жизни — у всех них практически совпадало. ...Но не следует напрасно забывать: появление всякого «Гения» на этой Земле каждый раз сопровождается разными сомнительными «историями»; это не что иное, как бесконечные «выдумки» на его счёт. И правда, есть от чего схватиться за голову! Этот несчастный «новоприбывший» сразу же с порога во всеуслышание объявляется Антихристом, Истребителем или Буйно-помешанным, и едва ли он затем осмелится высунуть нос из своего жилища, (если оно у него есть, конечно). Одним словом, ему настойчиво намекают, что он не особенно желанный гость, и что ему было бы лучше поскорее заткнуться, или просто исчезнуть... Да-да. «Лулу» для Берга знаменовала собой окончательный акт, точку невозврата или закрытия истории (в существовании) Вечной Женственности. Это — её видимый закат и последняя (ре)инкарнация. Умерев, она не просто ушла прочь из этого мира, чтобы больше никогда не воскреснуть..., но ещё и унесла (в своём образе и теле) последнюю надежду. Ребёнок Мари́ на краю бездны (пускай даже и «всего лишь» подмостков театра) остаётся лицом к лицу с абсолютной пустотой, ничем, отсутствием будущего. И здесь, наконец-то происходит нежданный катарсис (пускай даже и навыворот), внезапное соединение сцены и зала, публики и артиста, театра и мира. Словно бы провалившись в бесконечную бездну жизни (нет, не в оркестровую яму, а пролетая дальше, поверх неё), — прямиком туда, в тёмный зал, который, по идее, должен (или мог бы) заполнить зияющую дыру, пустоту на сцене — и во всём мире. Однако не тут-то было. На деле всё происходит наоборот. — И мир, и сцена остаются совершенно голыми..., без малейших признаков совести и добра, а в зале происходит — едва ли не прямое... (почти автоматическое) продолжение этой пустоты — образа, сцены и мира. Темная безнадёжность и безнадёжная темнота пронизывают всё: и мир, и здание, и со’здание, и миро’здание...

— Тáк вóт, значит, где крылось гордиево решение формулы жизне-смерти... Едва ли не самым простым действием, доступным даже младенцу — через умножение на «ноль» — разрешается прежнее уравнение равенства. Так, после перенесённых жестоких войн и разрушения, одно за другим, крупнейших государств Европы — сначала полностью исчезает, растворившись в море крови и гноя, этическое чувство — а затем, вслед за ним, нарушается хрупкое равновесие смерти и жизни, добра и зла...

И здесь, после небольшой (отчасти, вынужденной) паузы, одна за другой возникают совсем другие картины... из того маленького пространства, которое вечно зажато в тесном промежутке между образом и жизнью... — Иной раз такие картины называют аналогиею..., или даже метафорой. Не стану спорить, слегка подавив отвращение. И пожалуй, первое, что воскрешает из темноты памяти этот несозданный и потому неушедший крысолов, — это один из самых ярких и жизнерадостных балетов, срок несостоявшейся жизни которого уже превосходит (не)добрую четверть века. — Говоря прямым словом, конечно же, я имею в виду «Каменного Гостя», печально утонувшего во мраке времён. Он ушёл на дно, подобно булыжнику..., не оставив за собой даже пузырей.[комм. 20] этот балет мсье Ханон написал (точнее говоря, завершил) в 1997 году на классический сюжет Пушкина-Даргомыжского, пожалуй, с одним только отличием. Тоже небольшим, хотя и тоже — достаточно важным. В торжествующем финале всемирной добродетели и христианнейшего возмездия, когда статуя «Коммандора» уводит за собой в преисподнюю этого неизлечимого грешника Дон-Жуана, окаменевший государственный муж прихватывает с собой отчего-то не только героя-любовника (как следовало бы по версии Пушкина-Даргомыжского), но заодно и всех присутствующих — я говорю, — именно так, буквально всех, оставив после себя звучать мертвенно-возвышенный и невероятный в своей красоте внутренний Реквием — тихую музыку земли, наконец-то получившей освобождение от оседлавших её людей. Жизнь каждого человека и всех людей вместе — есть зло (абсолютное) и добро (относительное)... — Животные. Растения. Даже грибы... Всё идёт в ход. Ничто не останется без внимания. Всякий день их жизни неизбежно приносит смерть — другим. Да... Именно такова (была) бесследно исчезнувшая «Мистерия» Александра Скрябина, дивная методическая работа, шаг за шагом, кропотливо выстраивающая всеобщую гибель в масштабах Вселенной — концентрическими кругами..., словно эпидемия духовной чумы: от сцены к публики, от публики к населению, от населения выше, выше — ко всему миру, соединяя во вселенском оргазме женственную Материю и мужественный Дух, чтобы привести мир к очередному коллапсу очередной прекрасной «чёрной дыры». И ровно такова, последовавшая по её пути — тоже исчезающая «Карманная Мистерия» позднейшего Ханона, — словно бы намеренно ограничившая свои аппетиты всего лишь гибелью человечества. Две великие утопии, словно бы утонувшие..., утопшие во времени, — но успевшие сделать главное: заново уравнять бытие и небытие через громадное вселенское «Zéro» исполинской ко(с)мической рулетки.

Впрочем, далеко..., далеко не только утонувшие и исчезнувшие... Остались и кое-какие следы на песке и камнях..., так сказать, живые артефакты разных попыток уравнения жизни и смерти. И прежде всего, скрябинский «Прометей» (или даже «Поэма экстаза», как более ранний вариант одного и того же), которые в красках и подробностях рассказывают о том, какими методами и инструментами их Автор будет пользоваться во время своих работ по окончанию существования этого мира вместе с его нелепыми людьми... Впрочем, не один только Саша Скрябин. Не менее подробное описание своей (как всегда) непоставленной одноразовой оперы «Венецианский гондольер» оставил и Ханон (глубоко запрятанное внутри страниц книги «Скрябин как лицо», разумеется)...[28] Изнутри этого особенного мира одноразовым становится не только опера..., но и всё, всё остальное, что только имеет к ней отношение: и публика, и артисты, а оркестр, и даже театр, в котором её ставят..., с таким-то трудом. Всё это вместе — полностью прогорает и отправляется в другой мир, где всё — спектакль и ничего — за кулисами. И ещё раз повторюсь: конечно же, далеко не только один гондольер, с которого всё начиналось... Практически все поздние партитуры завершаются примерно таким же результатом, находящимся где-то в промежутке между массовой смертью и окончательным просветлением...

Пожалуй, немного проще (и ехиднее) поступил Эрик Сати (на пáру со своим холерическим приятелем Пикабиа)..., буквально за полгода до своей смерти. Всю (не)благородную публику парижского света и полусвета, пришедшую на премьеру балета «Релáш» (Relâche) на дверях театра ожидала стандартная табличка с надписью: «Релáш! — спектакль отменяется».[25] Пожалуй, это был ещё очень гуманный выход..., после всего (что здесь сказано). Однако при всех прочих равных — ужé всё уравнение маленькой смерти, взятое целиком вместе со всеми его составляющими, умножалось — на ноль, маленький ноль... — один очень маленький и компактный ноль. Таким образом, не слишком утруждая себя излишними подробностями, скажем просто и точно: в подобных системах жизнь равна смерти.

П

Вечно чужой, вечно неуместный..., он может действовать только с позиции силы: забрав всех с собой, туда, где только им и место. А больше никак... не может. — Так значит, во́т за что моё Вечное & вещное спасибо тебе, дорогой Лёша Ратманьский. Да... Послушай же меня теперь внимательно... — Ты, ты один оказался в этом месте и в этот час. И сумел, смог..., оказался способен оценить..., удивительным прозрением. Интуицией. Если бы не ты, эти люди ..., они... никогда не увидели и не услышали бы этой вещи..., единственной и уникальной в своём роде. Того же Каменного гостя, например. Или ещё какого-то другого (без разницы), гостя, может быть, деревянного, оловянного или даже стеклянного. И внезапно попасть совсем в другой мир, провалиться туда, словно бы случайно, слегка удивившись. Тот (мир), в котором никогда ещё не бывали. — А казалось бы, как просто всё сделано. Почти из ничего. Из каких-то подручных средств. Буквально, в трёх соснах, если посмотреть на сцену... этого мира. — И ещё музыка..., поверх всего, музыка..., словно бы несложная, не сложенная, тихая, почти невесомая. Но откуда же берётся такая сила, странность, неожиданность? И действие: почти прямое, ошеломляющее. — Точное попадание, в самую середину... Нет, не может быть. Невероятно. Только вчера этого среди нас не было..., и вот... А ведь подумать только, всего лишь директор или главный балетмейстер какого-то театра: то ли балета, то ли оперы. Фактически, никто. Пустое место. И вот так, волей случая — нежданно и внезапно прорвался прямо туда, в Неё, в Вечность. Шёл, шёл и — провалился. Как в дырку...[3]

— И здесь, ещё раз прервавшись, прошу прощения (вполне лицемерно)..., если оно ещё имеется, — после всего.[25] А

Пожалуй, заставлю себя сделать только три акцента... напоследок или вдогонку, раз начавши с откровенного курьёза или нелепости. Словно клякса в начале страницы: едва ли не самым замкнутым примером на этом пути ... вниз и в сторону — стала она, Веселящая Симфония, ушедшая по жёлтому питерскому льду вослед за каменным гостем... — Впрочем, о ней ли вести речь сегодня, на этой странице, словно бы утеряв главную нить предложения. Воли. Ума. — Нет, всё не то, всё мимо. Путаясь разговаривать с самим собой, разговаривать на...против самого себя, да ещё и пуб’лично. — На неизвестном языке. Непонятными предложениями. Ничего не предлагая и не выставив ни одного предлога. Ступая наугад, двигаясь наощупь, заранее (почти наизусть) зная весь их путь, каждый шаг без начала и конца. Снова и снова мимо, непрерывно срываясь, промахиваясь и скользя между лишних слов. Первое, второе, пятое... Едва ли не по прямым отпечаткам следов (ног на песке) уже не раз упомянутых всуе окостеневших прелюдий, — следует чистейший реванш. Почти как отполированный морской водой скелет, выброшенный волной на берег. И ещё, одновременно: синяя мечта детства, почти басня, почти сказка о естественной красоте смерти, почти скрябинская мистерия..., о которой тогда, до пяти лет, до десяти лет..., конечно же, ещё ничего не знал. У каждого (из нас двоих) своя «мистерия», разумеется..., так же как и неодолимо прекрасная смерть — тоже вполне своя. Совершенно отдельная, приватная и неповторимая. Кажется, только протяни руку — эё, эгей!..., — и вот она, уже здесь, между пальцев. Или прямо в них. Потому что единственным средством во все времена оставался диалог. Пускай даже без слов, без звука и без смысла. Поскольку единственным его доказательством и высшей ценностью оставался результат. Даже в его полное отсутствие...

( а знака вопроса — здесь — больше не последует )...

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ис’ сточники

Литтера’тура ( предпоследняя, вероятно )

См. так’ же

— Все желающие дополнить или поправить, — могут вызвать командора и передать свои исправления через него...

« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »

| ||||||||||||||