A p p e n d i X

( или малый цитатник для суккулентов )

...из специальной литературы...

| ➤ |

Опытный ботаник часто с первого взгляда различит растения Африки, Азии, Америки и Альп, но сам затруднится сказать, по какому признаку. Не знаю, но есть нечто грозное, сухое и мрачное в облике африканских <растений>, гордое и благородное у азиатских, яркое и блестящее у американских, плотное и затверделое у альпийских...[35]

|

|

|

— Карл Линней, «Философия ботаники», 1751 |

| ➤ |

...Далее он говорил о контрастах персидской природы так: «Внутренняя и южная Персия ― это однообразная пустыня с растущими кое-где колючками, привлекательными разве только для верблюда, ― с знойно-сухим летом и редкими оазисами городов, ― представляет мертвящий, совершенно иной мир от прикаспийских областей её...[36]

|

|

|

— Павел Огородников, «Очерки Персии», 1874 |

| ➤ |

В то время, как на каменистых и песчаных плоскогорьях и обрывах все прочие растения давно уже засохли, и далеко вокруг не увидишь ни одного зеленого листика, когда все водоёмы пусты, и дождь уже в продолжение многих месяцев не удостаивал просохшую землю ни одной каплей..., они <суккуленты> остаются зелёными и сочными, так как, благодаря своей водяной ткани, они в состоянии переносить крайнюю сухость, какую только приходится наблюдать на земном шаре...[37]

|

|

|

— Антон Кернер фон-Марилаун, «Жизнь растений», 1891 |

| ➤ |

Все растения пустыни имеют очень много корней, но корни не идут глубоко. Они расходятся в стороны, стараясь захватить побольше верхней воды. Верхняя вода получается от дождей, с хребтов Копетдага и от росы. (В ноябре в пустыне днём бывает жара в 20 градусов, ночью ― холод до нуля. На ветвях растения черкеза к утру так много росы,[комм. 17] что её можно собирать в чашки.) Итак, эта вода стекает по склонам барханов к площадям такыров и шоров. Туркмены помогают воде делать своё дело: они роют канавки, создают ложбины между буграми.[38]

|

|

|

— Михаил Лоскутов, «Тринадцатый караван», 1933 |

| ➤ |

На верхушках барханов с выветренными, обнаженными корнями прицепились кусты селина, точно погибающие в волнах ловцы. Мы знаем, что все кусты и цветы, которые мы только что видели, не посажены человеком. Они растут по всей пустыне. Но эти растения ― тореадоры, суровые и мужественные бойцы. Хилые и неповоротливые растения здесь погибают, оставляя место сильным, с железной хваткой и крепким желудком.

Сосущая сила саксаула достигает восьмидесяти атмосфер ― вот как добывается здесь влага!

Почти всем растениям природой положен отдых от работы, но здешние бодрствуют круглые сутки.

― Они хитрят. Они приспособляются, ― кричит нам молодой учёный с соседнего бархана, ― они маневрируют, но живут!

Он приносит нам стебель песчаной осоки, но мы знаем уже её штучки; сейчас она цветёт, но скоро, с наступлением жары, она свернётся и засохнет, тогда многие подумают, что она скончалась, и пожалеют осоку. Но это анабиоз, обманная смерть; с приходом влаги осока опять развернётся, осока будет жить.

― В Казахстане есть растение «Атриплекс Спиноза». Мы его называем «философ пустыни». Он имеет склонность вырастать на сыпучих песках. Как только животные разгребут пески ногами, пожрут растения, глядь ― оно тут как тут, выросло на сыпучем песке. Оно хочет сказать: смотрите, всюду жизнь есть жизнь, и её не задушит никакая пустыня.[комм. 18] Всюду жизнь, и мы чувствуем приближающийся час завтрака...[39]

|

|

|

— Михаил Лоскутов, «Рассказы о пустыне и дорогах», 1933 |

| ➤ |

Остальные районы распространения кактусовых, в которых встречается громадное их большинство (южные штаты США, Калифорния, Мексика, западное побережье и центральная часть Южной Америки), характеризуются жарким засушливым климатом, крайне незначительными и притом неравномерно выпадающими осадками, так что нередко в течение нескольких месяцев при палящем зное здесь не выпадает ни одного дождя. В таких условиях обычные лиственные растения почти совершенно не могут существовать.

Но эти же условия способствовали возникновению совершенно особого типа растений — так называемых сочных растений, или суккулентов, куда относятся и кактусы. Характерным их свойством является способность накоплять и длительно сохранять внутри растений большое количество воды, за счёт которой они могут переносить продолжительную засуху. Всё своеобразие внешней формы кактусов теснейшим образом связано именно с этим свойством накопления и экономного расходования влаги.[40]:10

|

|

|

— Владимир Дьяконов, Николай Курнаков, «Кактусы и их культура в комнатных условиях», 1953 |

| ➤ |

В гербарии очиток остаётся сочным несколько лет, и если его побег вынуть из гербария и вновь посадить, то он быстро приживётся, выпустив небольшие нитевидные корни. Такие растения с толстыми сочными листьями или стеблями, которые растут в сухих жарких местах, называются суккулентами. К ним относятся, например, всем известные кактусы, алоэ и агавы. В средней полосе Европейской части СССР таких растений немного ― очиток, заячья капуста, молодило. Это и есть наши «русские кактусы».[41]

|

|

|

— Майя Мазуренко, «Русский кактус», 1967 |

| ➤ |

Суккуленты — это не только экзотические растения, они встречаются и у нас, например, такие, как молодило (Sempervivum) или очитки (Sedum), которые с давних пор люди пересаживают в свои палисадники и сады. Суккулентность, таким образом, ни в коем случае не является признаком родственности растений. <...>

Дать определение суккулентов довольно трудно. В принципе можно сказать, что суккулентами считаются засухоустойчивые растения, сухолюбы, превратившие свои надземные органы в некие вместилища запасной воды. При этом подземные части этих растений могут, но не обязательно должны быть суккулентными, как это имеет место у кактусов с их разнообразными корнями — от мочковатых до реповидных. Некоторые суккуленты, например, настоящие американские кактусы и многие роды и виды африканских суккулентов, привлекали своей оригинальностью не только путешественников и ботаников, но коллекционеров и любителей растений вообще.[42]:5

|

|

|

— Рудольф Шубик, «Кактусы», 1969 |

| ➤ |

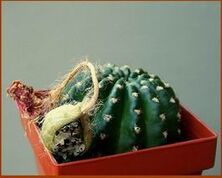

Интересно индивидуальное развитие суккулентов. Проростки и молодые сеянцы сокращённо проходят путь развития, пройденный их предками в течение невероятно долгого времени. У них можно паблюдать признаки и органы их предков, исчезнувшие в процессе эволюции. Это относится, например, к степени развития семядольных листьев, ещё полностью, как у остальных растений, развитых у примитивных родов кактусов, тогда как у самых продвинутых родов они едва заметны лишь в первые дни после прорастания и вскоре совсем исчезают. То же можно сказать и о колючках, появляющихся у сеянцев некоторых видов, вскоре их теряющих, например, у видов рода лофофóра (Lophophora) и некоторых видов рода астрофитум (Astrophytum).[42]:8

|

|

|

— Рудольф Шубик, «Кактусы», 1969 |

| ➤ |

В тех случаях, когда в результате воздействия неблагоприятного климата внешне очень схожие (конвергентные) формы растений развиваются в разных семействах, при их определении нередко может возникнуть путаница. И стеблевые, и листовые суккуленты из разных семейств могут выглядеть почти неотличимо; к примеру, таковы листовые суккуленты Titanopsis calcarea (Mesembr.) и Crassula mesembryanthemopsis (Crass.), стеблевые суккуленты Didieria (Didiereaceae) и Eulychnia (Cactaceae). Самая надёжная классификация в подобных случаях заключается в диагностике морфологической структуры цветов и плодов, поскольку эти органы растения почти не изменяются даже под воздействием жёстких внешних факторов (климат, место произрастания, высота над уровнем моря). Для определения нецветущих растений имеет смысл использовать иные морфологические данные, такие как шипы, особенности расположения листьев или крахмальные зёрна в соке некоторых растений (например, отличие между Euphorbia pendula и Sarcostemma viminalis), а также наличие или отсутствие кристаллов оксалата кальция в тканях.[22]:12

|

|

|

— Герман Якобсен, «Словарь суккулентов», 1970 |

| ➤ |

Растения из семейства орхидных сознательно не включены в эту работу. Можно с лёгкостью отнести к суккулентам немалую часть тропических живущих на деревьях (эпифитных) видов, поскольку они имеют более-менее утолщённые «луковице’образные» основания листьев (например, Coleogyne, Lycaste) или мясистые побеги и листья (например, Vanilla, Brassavola).

Чёткую границу между «суккулентными» видами орхидей и просто «ксерофитно приспособленными» прочертить очень трудно, переход между ними сугубо плавный. Интересующихся вопросом «сочных» видов орхидей, я могу отослать к специальным работам, посвящённым этому семейству (например, R.Schlechter, Die Orchideen, Berlin-Hamburg, 1970).[22]:12

|

|

|

— Герман Якобсен, «Словарь суккулентов», 1970 |

| ➤ |

В Европе суккулентными растениями только украшают помещения. На своей же родине они находят и другое широкое применение. В Южной Африке листьями многих видов мезембриантемумов утоляют жажду. Молочаи съедобный и изогнутый служат хорошим кормом для скота. Молочай изогнутый даже называют «Beeskraag», что по-африкански означает «бычья сила». Уставшие быки, поев этого растения, снова могут быстро передвигаться. Каралюму и индийскую церопегию употребляют как овощи. У фоккии съедобной в пищу идут луковицы. Тестудинария из Южной Африки — растение с плоским массивным надземным клубнем, называют хлебом готтентотов. Туземцы едят сладкие плоды карпобротуса, известные под названием фиги готтентотов.

<...> В современной Мексике запекают и едят стебли агавы и кисловатую мякоть листьев. Из листьев, корней и стеблей выгоняют спирт. В Восточной Африке, на островах Филиппинских и Ява из волокна агавы сизаляна получают особую пеньку — сизаль, из которой плетут очень крепкий шпагат, верёвки, канаты, сетки, обувь, сумки. Лучшие лассó индейцы также делают из упругого и скользящего волокна агав. Из кожицы листьев ацтеки изготовляли бумагу, высушенными листьями накрывали крышу хижин, а колючки употребляли вместо шила.[44]:97-98

|

|

|

— Прасковья Левданская, «Использование суккулентов», 1971 |

| ➤ |

Чтобы называться кактусом, растение, во-первых, должно быть многолетним суккулентом; во-вторых, принадлежать к классу двудольных; в-третьих, иметь орган, называемый ареолой; в-четвёртых, завязь плода должна быть нижней; в-пятых, плод должен представлять собой ягоду.

О каждом из этих пяти условий стоит поговорить подробно.

1. Многолетний суккулент — в этом определении первое слово не требует пояснения: кто не знает, что растения, живущие в отличие от однолетников по нескольку лет, называются многолетниками. Что же касается слова «суккулент», то так называтся растения, которые способны запасать в своих тканях влагу, помогающую им переносить засуху.

Неправильно считать слова «кактус» и «суккулент» синонимами. Этой, к сожалению, довольно распространённой ошибки можно избежать, если запомнить, что всякий кактус — суккулент, но не всякий суккулент — кактус.

Суккулентные растения встречаются среди представителей многих ботанических семейств — эвфорбиевых, крассулевых, лилейных и др. В качестве примера можно привести широко известное алоэ древовидное из семейства лилейных, которое часто встречается в комнатах и многим знакóмо под неправильным названием «столетник».[45]:34

|

|

|

— Ирина Залетаева, «Книга о кактусах», 1974 |

| ➤ |

Многие кактусы и другие суккуленты пускают корни ещё при подсушивании, тогда как у других видов для их появления требуется повышенная влажность.

Некоторые суккуленты можно размножать листовыми черенками. У растений родов Adromischus и Aeonium для этого используют целые листья, а у представителей родов Gasteria и Sansevieria — части листовых пластинок. Их подсушивают 3-7 дней, в зависимости от размера, после чего погружают основанием в субстрат, при этом часть листа сажают несколько глубже, чем целый. Режим полива должен быть таким же, как для стеблевых черенков. После укоренения образуются побеги. У некоторых суккулентов (в книге они не рассматриваются) на верхушках листьев или вдоль их краёв появляются маленькие растеньица, которые можно укоренять как листовые черенки.[47]

|

|

|

— Эдгар и Брайан Лэм, «Кактусы», 1975 |

| ➤ |

На утренней и вечерней заре и ночью, когда сильная дневная жара на родине кактусов спадает, колючки служат центрами конденсаций того небольшого количества водяных паров, которые всё-таки содержатся в знойном воздухе пустынь. Эту воду из воздуха и улавливают кактусы своими разнообразными колючками. Представьте себе сильно колючий кактус ранним утром где-нибудь в мексиканской или перуанской пустыне. Он так и сверкает мельчайшими капельками воды, осевшей на него холодной ночью. Колючки, как конденсаторы влаги, создают вокруг тела кактуса своеобразную микроклиматическую зону с повышенной влажностью, откуда уже совсем легко уловить водяные пары через устьица, которые ночью у кактусов всегда открыты. Ведь прохладной пустынной ночью нет нужды держать их закрытыми: вода и так не испарится из вязкого клейкого клеточного сока. Зато дополнительной влаге из воздуха будет открыт доступ к тканям растения. Так колючки помогают кактусам не только сохранять с трудом накопленную в периоды дождей воду, но и получать дополнительные порции влаги.

Совсем недавно с помощью электронного микроскопа биологам удалось выяснить, что и сами колючки служат маленькими, но активными насосами, впитывающими влагу из воздуха. Одно и то же приспособление ― колючки ― выполняют две совершенно несходные задачи, однако преследуют одну общую цель: помочь растению выжить в условиях засухи. Вот вам пример совершенства приспособлений, выработанных природой. Ещё не проведены подробные исследования роли колючек кактусов, неизвестно, какая часть влаги из общего количества, потребляемого растением, приходится на эту «колючковую» воду.[13]

|

|

|

— Георгий Вольский, «Простая колючка кактуса», 1975 |

| ➤ |

Интерес людей к суккулентным растениям проявился очень давно. Уже в середине XVI века испанцы и португальцы завезли в Европу первые суккулентные растения, такие, как опунция, цереус, алоэ, агава. Выращивали их в монастырских садах или в садах крупных вельмож. Внимание к суккулентным растениям проявляли многие учёные. Так, например, швейцарские ботаники Иоган Баухин (Bauhin J.) и Иоган Херлер (Cherler J.) в работе «Historiae Plantarium Generalis» (1619) приводили список растений с мясистыми стеблями и листьями, способными долгое время оставаться живыми после того, как их сорвёшь. Профессор ботаники в Кембрдже Р.Бредли (Bradley R.) в своей работе «История суккулентных растений» (1717-1727) писал о невозможности гербаризировать суккуленты. К.Линней в работе «Философия ботаники» (1751) выделял группу суккулентных растений из 25 родов.[7]:4

|

|

|

— Раиса Удалова, «Агавы, алоэ и другие суккуленты», 1994 |

| ➤ |

В комнатных условиях любители используют при выращивании суккулентов пластмассовые горшки или кубики. Преимущество такой посуды в том, что в этом случае корни у растений не иссушаются и его можно реже поливать. Но одновременно увеличивается вероятность залива.

В зарубежной литературе есть сведения о выращивании суккулентных растений в жестяных банках. В России издавна в народе распространён опыт выращивания, например алоэ, в старых кастрюлях.[7]:24

|

|

|

— Раиса Удалова, «Агавы, алоэ и другие суккуленты», 1994 |

| ➤ |

С тех пор как кактусы были обнаружены в засушливых регионах, они всё чаще стали ассоциироваться с пустынями, но фактически в бесплодных местностях растут лишь немногие виды суккулентов. Большинство из них произрастает в областях, где среднегодовое количество осадков составляет 5-50 см или где выпадают обильные сезонные дожди, после которых наступает шестимесячная и более засуха. В таких условиях суккулентные растения, в основном, каудексоформные, наращивают большую массу во время сезона дождей и значительно усыхают во время засухи.

Суккуленты широко распространены в холмистых и горных регионах, они могут расти в расщелинах камней, иногда на голых или чуть прикрытых почвой скалах. Это возможно только в районах с высоким уровнем осадков. На скудных, но хорошо дренируемых почвах они вытеснили другие виды растений. Горные суккуленты способны выдерживать не только засуху, но и холод.

Во влажных тропических лесах также можно встретить суккуленты, хорошо приспособившиеся к данным условиям. Это эпифиты, растущие без почвы и укореняющиеся на других растениях, обычно на деревьях. Их питают дождевые потоки, богатые органикой, смытой со стволов растений-хозяев.[48]

|

|

|

— Майлс Андерсон, «Кактусы и суккуленты», 1994 |

| ➤ |

Итак, собственно кактусы — это растения, относящиеся к одному ботаническому семейству (такому же, как широко известные семейства бобовых или сложноцветных). Подобная общность предполагает наличие у всех кактусов неких признаков, унаследованных ими от единого предка. Это то, что касается таксономической принадлежности кактусов, их места в общей системе растительного мира. Кроме того, они относятся к биологической группе суккулентных растений. Неблагозвучным термином “суккуленты” называют растения, имеющие в каких-то органах развитую водосодержащую паренхиму (попросту говоря, слой запасающих воду клеток). В зависимости от того, в каких частях растения развиваются эти клетки, суккуленты <...>

Хотя совершенно не родственные друг другу суккулентные растения могут быть очень очень похожими, хотя они всё равно отличаются по какому-нибудь существенному, пусть и не бросающемуся в глаза признаку. Например, среди многообразния суккулентов семейств астровых (сложноцветных), толстянковых и портулаковых есть такие, которые в нецветущем состоянии легко спутать друг с другом. Но их совершенно непохожие цветки позволяют расставить всё по своим местам. Ключевым же признаком, отличающим кактусы от остальных суккулентов, является свойственная только им ареола — видоизменённая почка. Обычно ареолы похожи на небольшие подушечки (нередко менее одного миллиметра), регулярно расположенные на стебле растения.[50]

|

|

|

— Дмитрий Семёнов, «Кактусы и другие суккуленты», 2000 |

| ➤ |

В пустыне Сонора растут удивительные по своему внешнему виду и образу жизни то ли кустарники, то ли деревца под названием фукиера (Fouquiera). Они представляют собой пучок колючих змеевидно изогнутых побегов. Растения этого рода, кроме пустыни Сонора, более нигде не встречаются, и поэтому они называются сонорскими эндемиками. Фукиеры очень своеобразно приспособились к экстремальным условиям пустыни. Развивающиеся только в краткий период летних дождей, тонкие, до 3-4 м длиной, побеги фукиеры отходят от корневой шейки под углом 450. Они несут листья, сидящие на черешках. После опадания листовых пластинок черешки остаются на дереве, превращаясь в колючки, в пазухах которых снова развиваются побеги с пучками новых нежных листьев длиной до 4 см и шириной до 1,5 см., но эти листья уже без черешков и сидят на ветке в основании колючек. Как только почва пересохнет, листья опадают. Так происходит 5-6 раз в год, причем новые листья каждый раз появляются очень быстро. В конце периода зимних дождей распускаются ярко-красные кисти соцветий. Такова удивительная способность этого растения, называемого на родине окотильо, переносить чрезвычайно жесткие условия среды.[51]

|

|

|

— Лилиан Плотникова, «Ползающий дьявол и другие отцы леса», 2002 |

| ➤ |

Кстати, иные сувениры могут даже натолкнуть на мысль, в каком стиле оформить зимний сад! Именно таким образом в голову одному дизайнеру пришла замечательная идея создать сад суккулентов. Зимний садик, который ему предстояло обустроить, был очень неудачно спроектирован: во-первых, окнами он выходил строго на юг, во-вторых, совершенно не отапливался ― обычные растения в экстремальных условиях резкого перепада температур если и не погибали, то вид имели крайне жалкий. Дизайнер долго ломал голову, как же разрешить сложную ситуацию, пока взгляд его не упал случайно на кучу хлама, валявшегося под лестницей, ― это были сувениры, привезённые хозяевами из Египта… Очень скоро в доме появилась мини-пустыня с мини-пирамидами, среди которых высились кактусы и молочаи.[52]

|

|

|

— Марина Лацис, «Зимний сад — это дёшево», 2002 |

| ➤ |

Выбор формы ёмкости определяет вид растения, вернее, тип корневой системы. Суккуленты (кактусы, очитки, толстянки и др.), имеющие поверхностную корневую систему, высаживают в низкие плошки. Такая же форма горшочков подойдёт для глоксиний и узамбарских фиалок. Для корневищных растений, таких как папоротники, строманта, маранта, предпочтительны широкие, но более глубокие, чем для суккулентов, ёмкости.[53]

|

|

|

— Татьяна Отрыжко, «Не боги горшки покупают», 2002 |

| ➤ |

Растения, обитающие в пустыне, вырабатывают особые приспособления, помогающие переносить жару и сухость летом. У одних ― листья уменьшаются до крохотных размеров, у других ― они длинные и тонкие, у третьих ― листьев совсем нет, вместо них зелёные побеги. Есть и растения, которые живут только в прохладное время, а остальную часть года находятся в безжизненном состоянии. У большинства растений пустыни плоды приспособлены к переносу ветром. Они имеют форму пропеллера, как у песчаной акации; баллона, наполненного воздухом, как у песчаной осоки; парашютика, как у злака селина; упругого шарика с крыловидными выростами, как у джузгуна. В песчаной пустыне гребни перемещающихся барханов обычно заселяются злаками, верхняя часть склонов ― кустарниками, нижняя часть ― травами. На уплотненных песках между барханами развиваются эфемеры и эфемероиды.[54]

|

|

|

— Екатерина Лапина, «Пустыня в цвету», 2007 |

| ➤ |

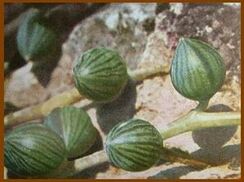

К числу самых необычных и редких растений на Земле относятся суккуленты юго-запада Южной Африки из рода Аргиродерма (Argyroderma) ― его ареал всего 150 км2. Мы с трудом различили среди белого кварца аргиродерму яичковидную (A.testiculata), поскольку её листья имеют серебристый оттенок (название этого растения означает «серебристая кожа»). Внутри двух сочных листьев аргиродермы после цветения образуется коробочка с семенами. Вскрывается она при попадании хотя бы одной капли дождя. Если учесть, что места произрастания этих растений самые засушливые в мире (в год выпадает всего 50-200 мм осадков), ждать приходится порой долго.[55]

|

|

|

— Александр Демидов, Людмила Озерова, «Ботанические чудеса Южной Африки», 2009 |

| ➤ |

Не случайно потерпевшие кораблекрушение люди чаще всего гибнут от жажды. А вот растения пустынь — так называемые ксерофиты — довольствуются даже грунтовыми рассолами! Есть и другой путь выживания: кактусы, не имеющие длинных корней, извлекают из почти сухой почвы крохотные капельки влаги (которые удерживаются там с огромной силой!) и очень долго предохраняют их от испарения в пересушенном горячем воздухе — специалисты именуют таких кудесников суккулентами. Но как их организмы справляются со столь сложной задачей? Хитроумнейшие, сложнейшие анатомические и физиологические механизмы, выработанные ими за сотни миллионов лет, теперь — предмет изучения анатомии и физиологии растений.[56]

|

|

|

— Евгений Шеин, Иван Судницын, «Вода и жизнь растений», 2012 |

| ➤ |

Изучение семян позволило учёным восстановить характер растительности тех времен и её изменений со временем. Оказалось, что, начиная с 1250 года до новой эры, на территории древнего Израиля происходил медленный, но неуклонный спад численности дубов, сосен и рожковых деревьев (традиционной флоры Средиземноморья) и такое же неуклонное нарастание числа растений, характерных для засушливых пустынных мест. Резко сократилось также количество оливковых деревьев, что говорит о неуклонном спаде садоводства. Всё это, по мнению Финкельштейна, указывает на преобладание идущих один за другим засушливых и холодных лет. Самым тяжёлым был период между 1185 и 1130 годами до новой эры, но засухи и холода продолжались и после этого.[57]

|

|

|

— Рафаил Нудельман, «Что говорит древняя пыльца», 2014 |

...из неспециальной литературы...

| ➤ |

Далеко извиваясь по полю, терялся Гвадалквивир, между густыми кустами олеандров, которые купами сбираются у воды, ища освежения от удушающего жара; алоэ принимает совершенно африканские размеры; на широком поле одни только дерева пустыни ― пальмы поднимают свои изящные, нагнувшиеся вершины; вправо ― Сиерра-Морена; её отлогие, последние холмы покрыты густою зеленью; тут рощи олив и виноградники.[59]

|

|

|

— Василий Боткин, «Письма об Испании», 1847 |

| ➤ |

Вскоре мы поехали на берег: нас не встретили ни ароматы, ни музыка, как на Мадéре. Только утёсы росли по мере того, как мы приближались; а трава, которая видна с корабля в ущелье, превратилась в пальмовую рощу. Но я с наслаждением путешественника смотрел и на этот берег, печальный образчик африканской природы. Для северного глаза всё было поразительно; обожжённые утёсы и безмолвие пустыни, грозная безжизненность от избытка солнца и недостатка влаги, и эти пальмы, вросшие в песок и безнаказанно подставляющие вечную зелень под 40R жара. Может быть, оттого особенно и поразительно, что и у нас есть свои пустыни, и сухость воздуха, и грозная безжизненность, наконец вечная зелень сосен, и даже 40 градусов.[60]

|

|

|

— Иван Гончаров, Фрегат «Паллада», 1855 |

| ➤ |

Подобно тому, как агава растёт в каменистой пустыне и лишь раз в жизни, перед смертью, распускается пышным цветком, так и миллионы людей должны страдать, работать, погибнуть бесследно, прежде чем из среды себя удается выдвинуть гения.[61]

|

|

|

— Софья Ковалевская, «Воспоминания детства», 1890 |

| ➤ |

Когда я думаю о ней, мне почему-то вспоминается странный южный цветок. Растение тропиков, палящего солнца и выжженных скал. Я вижу твердый лист кактуса, лапчатые зигзаги его стеблей. Посреди заостренных игл багрово-красный махровый цвет. Будто капля горячей крови брызнула и, как пурпур, застыла. Я видел этот цветок на юге, в странном и пышном саду, между пальм и апельсиновых рощ. Я гладил его листы, я рвал себе руки об иглы, я лицом прижимался к нему, я вдыхал пряный и острый, опьяняющий аромат. Сверкало море, сияло в зените солнце, свершалось тайное колдовство. Красный цветок околдовал меня и измучил.[62]

|

|

|

— Борис Савинков, «Конь бледный», 1909 |

| ➤ |

Головокружительный дурман мрака тяготил землю; звёздный провал ночи напоминал бархатные лапы зверя с их жутким прикосновением. Маленькое сердце человека стучало в большом сердце пустыни; сонные, дышали мириады растений; улыбаясь, мысленно видел Стар их крошечные полураскрытые рты и шёл, прислушиваясь к треску стеблей. В то время воля его исчезла: он был способен поддаться малейшему толчку впечатления, желания и каприза. Исчезли формы действительности, и нечему было повиноваться в молчании преображённой земли. Беззвучные голоса мысли стали таинственными, потому что жутко-прекрасной была ночь и затерянным чувствовал себя Стар.[63]

|

|

|

— Александр Грин, «Племя Сиург», 1913 |

| ➤ |

― В Москве в Ботаническом саду мне показали одно растение, вы, наверно, знаете ― часто держат в комнате, в нашем клубе тоже есть ― алоэ, столетник. Я читал, что его применяют как лекарство. Так вот, им один пионер принёс. Он купил крохотный горшок, никаких у него больше цветов не было. Он раздобыл книжку о цветоводстве, там было сказано, что алоэ растёт в пустыне, так что поливать его нужно редко, земля требуется самая плохая. Мальчику стало обидно, что он не может ухаживать за своим алоэ, он на книжку плюнул, пересадил, начал поливать, удабривать, словом обращался как с розой или с орхидеей ― и, представьте, чудо: алоэ так разросся, что не помещался в комнате, пришлось его отнести в Ботанический, в оранжерею. Не знаю, почему мне это сейчас пришло в голову. Не сердитесь, я вас, наверно, утомил разговором. Очень мне хотелось вас повидать…[64]

|

|

|

— Илья Эренбург, «Оттепель», 1955 |

| ➤ |

Соколовский крикнул:

― Тушите, пока не поздно!

Володя прикрыл лампу куском картона. Соколовский снова замолк. Потом он начал что-то бормотать. Володя расслышал отдельные слова: «Мэри», «алоэ», «суккуленты». Володя подумал: он и ботаникой увлекается. Рассказывал про какую-то агаву. Что только его не интересует![64]

|

|

|

— Илья Эренбург, «Оттепель», 1955 |

| ➤ |

Только на десятый день перед отрядом показалась задернутая голубой дымкой низкая гряда утёсов. Поднявшись на них, путники оказались на щебнистом плоскогорье, поросшем кустарником и безлистыми деревьями, ветви которых, как множество растопыренных рук, угрюмо тянулись к небу. Ядовитый зелёный цвет был одинаков у низких стволов и ветвей; деревья напоминали округлые щётки, ровно подстриженные сверху и поставленные на коротких палках. В зарослях этих деревьев господствовал терпкий, резкий запах, хрупкие ветви легко ломались от ветра, и в местах излома выделялся обильный сок. Он был похож на густое молоко и застывал длинными серыми каплями. Проводники спешили пересечь этот необычайный лес, уверяя, что если ветер окрепнет, то хрупкие деревья начнут валиться вокруг и могут передавить людей.

|

|

|

— Иван Ефремов, «На краю Ойкумены», 1946 |

| ➤ |

Быков подумал, что здешний край всё-таки очень беден жизнью. На Земле в пустыне увидишь змею, скорпиона, паука-фалангу; на краю пустыни — сайгу... А здесь? Правда, на болоте жизни много, даже чересчур, пожалуй, но в горах и в пустыне — только жёсткие колючки, растущие прямо из камня...

|

|

|

— Аркадий и Борис Стругацкие, «Страна багровых туч», 1957 |

| ➤ |

Когда стемнело, мы гуляли с нею в песках, и она уходила всё дальше и дальше от лагеря, так что мне было не по себе, но я, конечно, не показывал виду. Она рассказывала, как пахнут растения в пустыне: тюльпан Андросова, например, пахнет сладковато, как и полагается лилейным, у касатика тонкий запах анисового яблока, а у цветущего астрагала ― еле слышный, чрезвычайно приятный запах, немного похожий на запах сирени. «А домой-то мы вернёмся?» ― хотелось мне спросить. Вообще, продолжала она, растения в песках пахнут слабо.[66]

|

|

|

— Юрий Трифонов, «Утоление жажды», 1962 |

| ➤ |

Даярам возвращался мысленно к своей беседе с гуру, перебирая и осмысливая сказанное мудрым стариком. В бездонной зрительной памяти художника накрепко врезаны каждая черточка, краска, движение, форма. И постепенно воспоминания, всё более четкие и связные, поплыли в темноте перед ним. Образы и переживания, более жгучие, чем ядовитый сок молочая, мучительнее, чем жажда в пустыне, яростнее, чем солнце черных плоскогорий Деккана...[27]

|

|

|

— Иван Ефремов, «Лезвие бритвы», 1963 |

| ➤ |

По четвергам, надвинув ниже шляпу, собирались гранды. На повестке дня было 800 миллионов китайцев, которых нужно прокормить цитатами из председателя Мао. Когда ты созреешь для самостоятельной жизни? Суккуленты. Вольнолюбивые мечты. Он теперь переводит с аварского восточных поэтов. Две женщины пострадали от взрывчатых писем в Лондоне.[67]

|

|

|

— Павел Улитин, «Татарский бог и симфулятор», 1981 |

| ➤ |

― Растение, приспособленное к жизни в засушливых условиях?..

Все четверо подняли глаза к потолку и зашевелили губами, как бывает, когда семейно читается «Отче наш». Максим Стрелков не выдержал и подсказал телохранителям:

― Ксерофит.

Один из здоровяков мельком посмотрел на него, потом в газету и, вздохнув, сообщил товарищам:

― Подошло...[68]

|

|

|

— Вячеслав Пьецух, «Русские анекдоты», 2000 |

| ➤ |

Заложенное некогда кирпичом окно превратилось в светящийся, всё возрастающей яркости экран, и свет делался менее коричневым и более живым, насыщался тёплым золотом, и Ольга Александровна ощутила себя внутри этого света, хотя чувствовала ещё некоторое время скользкое прикосновение выношенных подлокотников. Босые ноги её по щиколотку погрузились в тёплый песок. Она огляделась ― это была иссохшая пустыня, не мёртвая, а заселённая множеством растений, высушенных на солнце до полупрозрачности. Это были пахучие пучки суставчатой эфедры, и детски маленькие саксаулы с едва намеченными листьями-чешуями, прижатыми к корявым стволам, и подвижные путаные шары волосатого перекати-поля, и ещё какие-то ковылистые, перистые, полувоздушные и танцующие… Тонкий, едва слышимый звон, музыкальный, переливчатый и немного назойливый, стоял в воздухе, и она догадалась, что это одиноко летящие песчинки, ударяясь о высохшие стебли трав, издают эту крошечную музыку. Живые, медленные, но всё же заметно глазу движущиеся холмы из светлого сыпучего песка делали горизонт неровным, бугристым.[69]

|

|

|

— Людмила Улицкая, «Лялин дом», 2000 |

| ➤ |

Добрались. Молодые мои спутники остались у воды, с удочками. Я ушёл в Пкески. Пкески их у нас называют, хотя правильней, конечно, Пескки. Огромные песчаные пустоши тянутся левым берегом Дона на многие десятки верст. Они порой отступают от берега, порой подходят к воде. Песчаная страна, считай, пустыня; жёлтые бугры ― кучугуры, редкая зелень: солянка, молочай, жёлтый бессмертник, ползучий чабер. Вечный ветер. Свистит и свистит. Безлюдье на десятки верст.[70]

|

|

|

— Борис Екимов, «Белая дорога», 2001 |

| ➤ |

Удачно получилось ― Гургену припекло в Баку лететь! Вперёд! Условие: по прибытии ― телеграмму. Кому? Хоть кому! Да вот… соседям, что на Раевского: мол, долетел, сожалею, но с обратными билетами пока никак, могу задержаться, не сочтите за труд лишний раз опрыскать кактусы, ваш Ломакин. Дурацкая телеграмма свихнувшегося коллекционера суккулентов. Оно, конечно, Ломакин мог звякнуть в свой Баку и уговориться о такой-подобной «молнии» с кем угодно из прежних знакомцев, и её подлинность — «бакинскость» ни о чём не говорит: сам небось где-то тут залёг. <...>

Кто у Ломакина? Ключ-то он специально оставил у соседей: ишь, суккуленты поливать! Да им, суккулентам, одного полива в месяц достаточно, и за то спасибо! Приучены к апшеронской суши. И эфедра. И очиток. И молодило. И гармала обыкновенная... иначе ― могильник. Могильник, значит... Ключ он оставил с упреждением: если поинтересуются, то убедятся ― он улетел, он в Баку. <...>

Разгром. На первый взгляд кто-то задался целью ― громи-ломай! Первый взгляд он обратил на выпотрошенные-вытряхнутые глиняные горшки. Суккуленты. Эфедра... Очиток... Молодило... <...>

Уничтоженная память. Он далёк от сантиментов, он далёк от хлопотных хобби типа выращивания кабачков ― или чем там балуются на досуге всяческие герои всяческих романов. Он ― не герой романа. И суккуленты именно потому, что не хлопотно и не посягают на досуг. Началось-то с тех самых пор, как отломил веточку-отросток гармалы с могил матери-отца, в Баку, на Волчьих Воротах. Вдруг ёкнуло тогда: ведь вполне вероятно, он больше сюда не вернётся. Границы ― кордоны — визы-персоны нон-грата ― суверенитеты... <...>

Квартирку-то ломакинскую ОНИ мысленно взяли под заклад ещё когда! Зачем курочить, чтобы потом самим вылизывать? И всё перечисленное ― весомые, но не главные аргументы против разгрома. Суккуленты, да, сгибли, однако горшки! Горшки целы. Все и каждый. А есть ли бóльшее удовольствие, чем грянуть глиняным горшком об пол?! <...> И у Ломакина не было компромата, запрятанного в укромных уголках-тайниках квартиры. У Ломакина был единственный компромат ― на себя самого. Такой компромат не спрячешь на дне горшка с апшеронским суккулентом. Всё как на ладони: полмиллиона долга. Платёжки, смета, гарантийные письма, учредительные документы.[71]

|

|

|

— Андрей Измайлов, «Трюкач», 2001 |

| ➤ |

Все в нашем военном городке часто говорили: Россия, Россия, Россия… А военный городок-то был среди Каракумской пустыни, и вокруг простой пейзаж, и животные все очень простые, и все растения можно сразу запомнить, и цвёл только один цветок ― маленький тюльпан. И ещё появлялись другие люди, которые не носили военной формы, говорили на двух языках и были туркменами.[72]

|

|

|

— Александр Сокуров, «Русское», 2007 |

| ➤ |

Понеслись. Первая ― колом. До дна, до дна, до дна, до дна! Недопитую не ставят! Не ставь на стол, говорю! Замуж не выйдешь! В итоге ― каюсь ― погубила я свой маленький суккулент под названием «роза пустыни», попавшийся близко к моей руке.[комм. 19] Отравила я жалкий клочок его земли, незаметно слив туда, рюмка за рюмкой, источник общедоступного, общеупотребительного, общепонятного «щастья».[73]

|

|

|

— Марина Палей, «Дань саламандре», 2008 |

| ➤ |

Учеников у него хватает, но все они тупицы, прославить его не могут, как не может стать академиком талантливый учитель начальных классов. В его деле вообще трудно стать знаменитым. Тем более его народ ― мирный народ, вскормленный плодородной землёй, это тебе не арабы, взращённые пустыней. Пустыня родит воинственные стойкие растения, у которых вместо листьев колючки. Пустыня родит воинов. Сытная земля родит лень и тупость. Но сейчас его родина бедна как никогда, сейчас она может дать сильные всходы.[18]

|

|

|

— Александр Иличевский, «Перс», 2009 |

| ➤ |

Он стоял рядом с японцем, задрав голову, и считал сверкающие на солнце огромные капли, которые отрывались от ковшика и летели к земле. Потом он снова поднимал взгляд и следил за костистым, заросшим щетиной кадыком. Кадык бегал по худой шее японца вверх-вниз и всё никак не мог остановиться. Хиротаро чувствовал на себе Петькин нетерпеливый взгляд, но вода в ковшике была так чудесна, что он был не в силах от неё оторваться и продолжал пить про запас, переливая воду в себя, как в резервуар, заполняя себя влагой, как пустынное растение после долгой засухи. Стиснув от наслаждения зубы, он укусил край ковшика, сморщился от боли, но не перестал пить. Только теперь он до конца понял Овидия с его забавными и печальными персонажами, которые норовили превратиться то в дерево, то в куст, потому что сам он в этот момент тоже вдруг стал типичным ксерофитом ― полынью, кактусом, нет, скорее шалфеем с мощной корневой системой, качающей влагу через свои водоносные сосуды откуда-то из-за пределов уровня грунтовых вод.[74]

|

|

|

— Андрей Геласимов, «Степные боги», 2008 |

| ➤ |

Корреспондент: Вы как-то сами себя назвали графоманом. Почему?

Соломатина: Каждый кактус ― суккулент. Но не каждый суккулент ― кактус. Любой писатель ― графоман. Но не всякий графоман ― писатель.[75]

|

|

|

— Татьяна Соломатина, «Мой одесский язык», 2011 |

| ➤ |

Ваня меж тем пытался закрепить успех и на всех уроках Е.С. сидел отныне как тихий кактус в горшке ― такой же дисциплинированный суккулент рос на окне Евдокии Степановны, которая вовсе не радовалась педагогическим успехам коллеги, а «ставила», выражаясь современным языком, на Баяна. У неё тоже была своя мечтешка ― Евдокия Степановна любила представлять себе, как её ближнему становится плохо. Потом ещё хуже, а затем и вовсе невыносимо.[76]

|

|

|

— Анна Матвеева, «Обстоятельство времени», 2012 |

| ➤ |

Если бы за перилами лоджии плескалось море, я бы, насмотревшись пять минут, погрузился в рассказы, но передо мной возвышалась почти отвесная скалистая стена (жена все уши прожужжала, что с видом на море номер в отеле дороже). Но вы даже представить себе не можете, какое разнообразие опунций, агав, суккулентов хаотично разбросала природа на этом неприступном склоне. Кое-где торчала опунция инжирная с плодами и почти все экзотические растения цвели. Жёлтые, голубые, сиреневые, синие и розовые цветы причудливых конфигураций в виде шишечек, метёлок, колосков, ромашек усыпали весь склон и удивительно как среди каменистых плит они находили плодородные кусочки земли и втискивали в эти крошечные расщелины свои корешки.[77]

|

|

|

— Валентина Ива, «Родная речь», до 2019 |

...из поэтической литературы...

| ➤ |

Гора высокая, вершина чуть видна,

Пустыня жаркая, нет ни дождя, ни тени;

Вся тернием густым обложена она

И знойным воздухом удушливых растений

И мне, бессильному, досталося идти

По столь тяжёлому пустынному пути!..[79]

|

|

|

— Дмитрий Ахшарумов, «Гора высокая, вершина чуть видна...», 1849 |

| ➤ |

Место есть доныне,

Где пылят пустыни,

В небо с высоты́,

Там травы́ не косят,

А поесть приносят ―

Хлебные деревья и кусты...[80]

|

|

|

— Михаил Савояров, «Мало чаю» (из сборника «Не-в-растения»), 1912 |

| ➤ |

На горе растёт шиповник,

У горы растёт терновник,

Под горой растёт крестовник,

На кресте распят чиновник,

На чиновнике ― венец,

Не крестовый, не шиповый,

Не терновый, наконец,

Золотой, золотой, позоло́-чен-ный...[81]

|

|

|

— Михаил Савояров, «Жертвенник» (из сборника «Вариация Диабелли»), 1916 |

| ➤ |

И мы,

и Марс,

планеты обе

слетелись

к бывшей

пустыне Гоби.

По флоре,

эту печку

обвившей,

никто

не узнает

пустыни бывшей.

|

|

|

— Владимир Маяковский, «Два мая», 1925 |

| ➤ |

|

|

|

— Николай Глазков, «Чем ярче индивидуальность...», 1946 |

| ➤ |

Я тебе расскажу, как сердца выжигает любовь

и, уста уподобив песку раскалённой пустыни,

по сосудам растений гоняет зелёную кровь…

Я тебе расскажу, как тепло по ночам в Палестине.[83]

|

|

|

— Светлана Кекова, «Ради Бога, — шепчу...», 1990-е |

| ➤ |

Забыв, что самолёты

В любое время года

Всё могут возвращать:

Квартирку на Таганке,

Любимую сестру

И суккуленты в банке...[84]

|

|

|

— Саша Гуров, «Чукча», ноябрь 2018 |

|