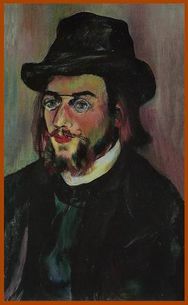

Успуд (Эрик Сати)

« ... христианская церковь появляется вновь, белая как снег и прозрачная как хрусталь. лотосы и лилии расцветают под её стопами, она вынимает кинжал из своей груди и лёгким движением руки вонзает его в успуда, который приходит в экстаз. в это же время гигантское распятие вырастает из-под земли и возносится на небо, увлекая за собой и христианскую церковь. с небес доносятся хоры ангелов, архангелов, серафимов, херувимов, престолов и повелителей, которые поют крайне возвышенный гимн. сияние со всех сторон облекает успуда, он падает на колени, бия себя в груди и плача. он обратился ... » [1]

( христианский балет в трёх актах )...как говорится: ваш каков пророк

М Равным образом, и этот мой текст предварительного вступления. Можете не сомневаться, я специально набрал его таким бледным и немочным цветом, чтобы не привлекать к нему излишнего внимания. Плод всепоглощающей вселенской слабости, он возник как бесплотное видение из её недр и тут же — изчез обратно, откуда и появился, слившись с материнской жидкостью небесного логоса. Там, собственно, его и можно (было) обнаружить в любой момент, не прибегая к посредству букв и слов. И ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь.[4] — Говоря более понятным языком, читать бледную немочь первого предисловия было совершенно не обязательно, а начать следовало — сразу — двумя строками ниже. В том месте, где со всем, присущим ему удобством, расположился мсье Успуд..., собственной персоной. Сей новообретённый католический святой — вместе с двумя его авторами, нашедшими себя, как известно, в одном лице. У Несмотря на полнейшую неосуществимость и неосуществлённость своего утопического замысла, в течение всей жизни Сати настаивал (зримо и незримо) на его исключительности, при всяком случае (удобном и неудобном, к месту или не к месту) подчёркивая себя как «автора Успуда».[5] Словно бы ему было решительно невдомёк, что сие бес...смертное творение обладает куда меньшей известностью, чем даже он сам. — И в самом деле, подобная постановка проблемы (сначала поставленная им самим, а вослед за ним и мною, спустя почти полторы сотни лет) кажется слишком уж очевидной странностью. Этот более чем сомнительный «балет», никем не понятый, не подхваченный и не поддержанный при жизни автора, так и остался в представлении профессионалов от искусства сущим курьёзом, нелепостью или одной из непроизвольных выходок первого периода жизни Сати, именно в те поры (имея в виду начало 1890-х годов, продлённое до своего «отрезвляющего» тридцатилетия) якобы переболевшего сразу несколькими формами классической «мании величия». Проявления её, как и полагается, были причудливы и однообразны: начиная от присвоенного себе титула «Парсье Бога» и главы Вселенской Церкви Искусств Иисуса-Водителя — до трёх настойчивых заявлений во французский институт с требованием присвоить ему звание Академика от музыки. И всё же, даже на таком фоне из непрерывных «странностей» христианский балет Без малейшего сомнения могу утверждать: как произведение и как замысел он остался не понят никем.[6] Ни при жизни автора, ни после. Ни им самим, ни кем-либо другим.[комм. 2] — Ни тогда, ни теперь. Ни компо’зиторами, ни балет’мейстерами. Короче говоря: никем, ни-кем. — Как первое и последнее произведение, призванное поставить точку в иудо-христианской культуре и европейской цивилизации последних двадцати веков.

« ... успуд, одетый в персидский наряд..., он казнит десятки христиан и отнимает у них христианские реликвии. затем он сваливает их в кучу у подножия статуи-истукана и поджигает. в клубах дыма возникают смутные очертания шестикрылых серафимов, постепенно рассеивающиеся в пространстве. У

— И тем более, из данного только что определения должно быть прозрачно понятно, что термин «химера» не несёт в себе ровным счётом ничего «дряблого» или «бесплодного». Как раз в точности напротив: находясь на верхней границе возможного человеческого представления о потенциальной продуктивности и способности к дальнейшему продвижению и развитию. Иными словами, можно было бы определить «химеру» как высшую степень семени или зерна..., хотя и не вполне очевидного (на посторонний взгляд). — Чтобы не выглядеть голословным, перечислю несколько показательнейших сочинений из этого ряда (рода), не вполне гомологического:

Возвращаясь (на всякий случай) к балету «Успуд», вынужден вскользь заметить, что из перечисленного ряда он отличается, пожалуй, наибольшей закрытостью и труднее других поддаётся дешифровке. Основной причиной этого стали условия задумывания, сочинения и «написания» этого опуса, а также его внутренние задачи и общее состояние автора на тот момент (осень 1892 года). Несмотря на кажущуюся размытость формулировок, под каждой из них скрывается убийственно конкретное основание. Рассмотрением оного, собственно, мы сейчас и займёмся. «Написанный» осенью 1892 года, сати’ерический «Урод» стал прямым продолжением прерванной работы над упомянутой выше оперой «Ублюдок Вагнера» (бесподобная химера которой образовалась тремя месяцами раньше, в июне-июле).[1] Собственно, и замысел, и манифест обоих этих творений человеческого разума — покоились на одном и том же фундаменте, с одним только фатальным отличием, в результате которого композитору пришлось сменить соавтора. Краяйняя бедность, молодость и отсутствие отчётливых приоритетов бустро сделали своё чёрное дело. Фактическая база в этом вопросе суха и беспристрастна: «либреттист» и «режиссёр-постановщик» оперы целыми месяцами пребывал в крайне болезненном, почти невменяемом состоянии (от регулярного приёма внутрь психоактивных веществ, как это тогда было широко принято), вследствие которого в скором времени и вовсе отдал богу душу.[8] К тому же проявила своё действие ещё одна неприятность: означенный в газетном объявлении «Большой театр Бордо» (Grand-Théâtre de Bordeaux) за истекшие месяцы не проявил ни малейшего интереса к постановке спектакля. Первой инъекции оказалось недостаточно. А нанесённая в конце весны душевная рана нещадно зуделась и настоятельно требовала скорейшей сатисфакции. — Как покажет вскрытие, он её всё-таки получил: хотя и совсем не такую, как хотел. Ни её размер, ни формы — ни в малейшей степени не соответствовали первоначальному (по)желанию автора. ...я сожалею... И тем не менее, момент настал. Здесь и сейчас я попросту вынужден обнажить..., хотя бы слегка... эту прелестную ручку, ножку и ещё кое-какую штучку, послужившую центральным вдохновителем, так сказать, прото’типом и музой — не только автора Успуда, но и его самогó... И здесь мне сызнова придётся слегка повториться (для тех, кто ничего не помнит и не мнит). Иначе — беда. Потому что иначе — понять что-либо в этом «балете» будет решительно невозможно. Ибо Успуд (или «урод», согласно сказанному выше), как и всё лучшее в подл’унном мире, был единожды сотворён Создателем его — по образу и подобию, как это и полагается в подобных случаях.[9] — И каков был этот тусклый образ, почти образина, таково, значит, получилось и его подобие...[10] да и не просто сотворён, а во гневе или, точнее говоря, во раздражении (том самом!) — равно длительном и стойком.

Итак, прошу любить и жаловать: перед нами жрец..., очередной жрец, Сар Пеладан. — Несравненный тупица и напыщенный придурок, короче говоря, обычная шляпа, раздувшаяся до размеров слона..., — вот он каков, этот жрец: настоящий урод от макушки до пяток. Да... — С первых дней знакомства (вернее сказать, «представления» пред очи) этот елейно-келейный придурок постоянно раздражал Сати. Поначалу, впрочем, удавалось кое-как справлться с собой, аккуратно изображая постную («послушную») физиономию послушника. И даже делать вид, будто почитаешь за честь высоко’парное общество Его Величества: ради единственной «композиторской» работы..., и кое-каких денег (тем более, с ними было до крайности туго)...[комм. 6] Правда, деньги из жрецовой канцелярии спускались как-то нехотя, кисло и были совсем не тучные..., а со временем жалкий ручеёк на берегу пеладановского Элизиума и вовсе — обмелел. Но зато раздувшаяся шляпа продолжала раздуваться и далее, с каждым годом и месяцем становясь всё тупее и витиеватее, кроме всего прочего, требуя ещё послушания, преклонения и даже поклонения (себе единому и вездесущему, разумеется). Ему, видишь ли, нужны были адепты, служители культа, а не «просто так» — композиторы для оформления спектаклей.

Не так долго, не так скоро, но не прошло и полутора лет (а случилось это к лету 1892 года), как терпение Сати окончательно лопнуло: «Je retire!..», к чорту, к чорту этого урода, и прочь отсюда... из царства назойливых крестов и роз, ладана и елея — в корыте с протухшей свининой!.. — Впрочем, уйти прочь — дело нехитрое: ушёл — и след простыл. Но Эрику этого было очевидно мало, слишком много накопилось этого... раздражения, за последнее время. Определённо, с этим «прекрасным Иосифом» (Пеладаном) нужно было как следует посчитаться... после всего, а затем и рас’считаться. Желательно, гладко, «под корень». Да ещё и публично. Чтобы, наконец, поставить размашистую точку на очередном несущественном и несуществующем вопросе. И чтобы впредь никто и никогда не смел обзывать его — «учеником Пеладана». Смешно слушать: учеником?.., да ещё и этого болвана!..., что за мерзость!..., — при том, что он вообще никогда и нигде не был учеником.

— Вот, кажется снова прозвучало ключевое слово... Да... — Великий священный сар Пеладан..., пожалуй, его вполне можно было бы назвать «ещё одной жертвой байройтского карлика»..., если бы он не был до такой степени карикатурно нелеп: глуп и уродлив, этот равноапостольный мсье. Глава розенкрейцеров, изрядно практиковавший эзотерические представления: то ли богослужения, то ли театральные мистерии. Именно к ним придворный музыкант Эрик Сати и должен был сочинять свои (ничуть не менее) мистические мелодии, без лишних слов: причём, непременно & обязательно в «вагнеровском духе». Шаг влево, шаг вправо — всё это было исключительно наказуемо (маленькой частной инквизицией): Пеладан лично следил за идейной чистотой своих таинственных спектаклей. Закоренелый вагнерист до мозга костей, мэтр всякий раз спрашивал Сати с выражением начальственного недоверия: «А что, Вагнер написал бы такой аккорд?..» — испытующе поглядывая на подозрительную физиономию молодого человека. «Да, да...» — отвечал Сати, наклонив голову и пряча за стёклами очков своё обычное «нет» или смех...[14] «Халдейская вагнерия» — так назвал Сати свою музыку, написанную зимой, в начале 1892 года для спектакля «Сын звёзд»..., чтобы лишний раз усыпить бдительность «Сара» Пеладана. — Сар..., он же «сэр, царь, цезарь, кесарь»... В общем, сущий пустяк: наместник бога на земле. Сиятельный рыцарь Розы + Креста. Напыщенная & надутая бородатая обезьяна...

Особенно, нужно сказать, раздражала подленькая парижская пресса: эти бесконечные бумагомараки и щелкопёры бульварных листков. Вот именно, что я и хотел сказать: «раздражала, раздражение» — это было ключевое слово всей светской истории с достославным ублюдком вагнера и последовавшим за ним — уродом моисея... Едва ли не после каждого представления «Сына звёзд» (говоря только к примеру) кто-нибудь из тупых газетчиков, даже на расстоянии вытянутой руки не отличавших Вагнера от Фигнера, называл музыку Сати «байройтской какофонией», а его самого (что было особенно отвратительно) — записным последователем, адептом или, чего ещё доброго, даже «учеником Пеладана».[8] мягко выражаясь, это было несносно и требоавлся поистине ангельский характер, чтобы продолжать подобное насилие над собою, оставаясь в свите (или в свете) урода.

Наконец, в последние деньки весны 1892 года терпение лопнуло, ещё раз — как оказалось, уже окончательно. На удачу, тут же и удобный случай подвернулся — за полцены (да ещё и в складчину с Теншаном) удалось опубликовать объявление в парижском «Вечернем курьере» — о скорой премьере оперы «Бастард Тристана»... Самой этой оперы в газете (и в Париже), само собой, никто и никогда не увидел, но одно только название, равно оскорбительное: острое, умное и остроумное, не оставляло ни малейших сомнений в искренности намерений «верного ученика и адепта» вождя французских розенкрейцеров. Фактически, Сати нанёс пощёчину патрону-пеладану..., отойдя на безопасную дистанцию. Кому надо — поймёт с лёгкостью. Хотя и была эта пощёчина тонкой и непрямой, но «зато» содержала в себе изрядную дозу змеиного яда..., и главное — убивала сразу двух зайцев: личного & публичного, да ещё и какого публичного!.. Для Пеладана, ярого вагнериста и, сверх того, «Сара-Царя-Кесаря» & не(посредственного) Начальника всех елейных мистиков Парижа, одно только сочетание двух слов «Бастард» и «Тристан» выглядело уже по меньшей мере святотатством. Тем более, всему Парижу было отлично известно, насколько болезненно и остро «Сар» переносил любые посягательства на вагнеровские мифы..., пардон, нетленные ценности.[8] Типичное оскорбление чувств верующего!.. — хотя, и этому сюжетному ходу нельзя было отказать в известной изобретательности на почве ехидства, древнего как мир. Для всякого, кто хотя бы в самых общих чертах знал либретто и финал этой оперы Вагнера (несомненно, лучшей среди прочих)..., само по себе предположение, что у Тристана (после всего) мог остаться ещё и бастард, было очень острой и тонкой шпилькой (с поворотом). Нечто в роде занозы (от Спинозы)...[2] Или крючка — для дурачка.

— Урод! Урод! — смеялись дети. Теперь я отчетливо расслышала это слово: Но добро бы только одно это! Не угомонившись осквернением святых тайн, в разгар лета подлый отщепенец дал объявление о каком-то срамном спектакле (бастард Тристана, разумеется), премьера которого якобы состоится «в будущий вторник» в большом театре Бордо.[17] Даже полный болван в состоянии сообразить, что хорошую оперу навряд ли напишешь за неделю или даже две. — И что?.., значит, царь-Пеладан горько просчитался и пригрел на своей груди змею, ставши жертвой своего великодушия? Этот подлый недоросль и сочинитель жалких мелодий, представлявшийся настоящим композитором, уверял его, что пишет «вагнеровские аккорды», а всё это время исподволь готовил удар отравленным ножом в спину? Таился, обманывал, скрывал истину от «дорогого учителя», втихомолку (запершись на своём чердаке) сочиняя грязный пасквиль против дорогого гения и вождя, благо что постановка готовилась в провинции и хорошие люди не смогли вовремя подсуетиться: разузнать, предупредить... — Каков хам!..., ведь только когда всё было готово для скандала, подлый изменник объявил о своём преступлении публично.

— И правда..., если поглядеть беспристрастным оком (со стороны, желательно), то этому поступку нельзя было отказать даже в некоторой в тонкости. Ничего не подозревавший «мэтр, учитель и царь» узнал новость в один день со всеми прочими смертными..., из низкопробного парижского вечернего курьера. Фактически, с панели подобрал. Ещё одно жестокое унижение в адрес пророка: практически, подвижника веры, иерарха, святого... — Нехорошо, мальчик. Очень дурно ты поступил, милейший Эрик-Альфред-Лесли. — А вместе с ним и все остальные: сообщники, укрыватели и нерадивые адепты, проглядевшие измену... К тому же, упрямый еретик упорствовал, продолжая жужжать и жалить в прежнем духе. Накопившиеся раздражения оказались столь великими и (огне)упорными, что одного «бастарда» отступнику оказалось маловато. Истосковавшаяся по свободе (и власти) душа требовала сатисфакции: ещё и ещё. Хотя елейный Пеладан и получил со страниц курьера изрядную порцию хрена с лавандой в нос, тем не менее, главный раздражитель (сам царь-кесарь) остался за чертой рекламного объявления. А вместе с ним, и пресловутое «ученичество», от которого Сати желал отбрыкнуться любой ценой, как лошадь от оглобли, как чёрт от ладана... Или напротив: ладан от чёрта. — Это уж как кому больше нравится... Всё же, не будем забывать: какой именно предмет (взятый в профиль или анфас, без разницы) был главным инородным телом, раздражителем и движителем езотЕрического вдохновения. Конечно, только во вторую голову это был вечно жрущий жрец Пеладан. А в первую — конечно же он..., сам эзотЭрик, душа которого требовала для начала сатисфакции, затем — свободы, но превыше всего — власти, конечно. Вот потому-то, не удовлетворившись хотя и острым, но слегка затушёванным эпатажем Иосифа Пеладана и всех его пеладанистов (через лягновение Тристана), Сати не остановился на достигнутом. И пока не кончилось лето, он решил продолжить (пока!) в той же газетной форме прямого высказывания, поскольку всё остальное требовало как минимум: времени и подготовки. Не прошло и двадцати дней, как ему удалось нанести ещё один удар по иконе мэтра, на сей раз — совсем в ином стиле и духе... Через страницы парижского журнала «Жиль Блаз» Сати напрямую обратился к читателям и публике, где (хотя и сдержанно, но весьма внятно) утвердил свою полнейшую «непричастность и независимость» от «эстетики мсье Пеладана», а также от него лично.[8] Удивительно трогательно выглядят эти строчки, почти детские по тону, между которых прозрачно заметно: каких же дивных (местами, непомерных) усилий их автору стоила пресловутая корректность выражений и учтивость лица, почти жалобная... В то время, как всё внутри горело от желания вырвать с корнем постромки, выбежать с выпученными зенками на «площадь искусств» и завопить на весь Париж: «...сгинь, сгинь, урод, урод, урод, провались, проклятое уродище!..» ...Мсье редактор, прошу Вас обратить внимание на малую ошибку в словах Вашей газеты. Весьма удивительно мне, бедняге, не имеющему никаких других помыслов, кроме своего Искусства, быть вечно преследуемым ничтожным титулом родоначальника музыкальных учеников господина Жозефена Пеладана Само собой, никаким письмом нельзя было достигнуть поставленной цели, тем более, что год, два, три и затем ещё битых два десятка лет «композитор музыки» Эрик Сати оставался почти идеально скрыт от глаз и ушей, а «зелёные плоды» его творчества (включая, между прочим, восхитительного ублюдка Вагнера и Дебюсси пополам с балетом «Урод») витали где-то там, в горних высях, далеко за пределами Парижа (и Бордо), а реальные границы музыкальной известности исчерпывались двумя-тремя публичными работами. Именно поэтому позорный (и раздражающий) ярлык «ученика» (или, по крайней мере, оформителя спектаклей) Пеладана оставался прилипшим к Сати в заметках прессы на протяжении (не)доброго десятка лет. Имея в виду ту часть, которая касалась людей посторонних и поверхностных. Но зато сам бенефициант «открытого письма»..., тот услышал своего бывшего «подчинённого» очень хорошо — и с первого раза.

Дважды повторять не пришлось: и (махровая) реакция не замедлила себя ждать. Первым делом мсье Пеладан выскоблил начисто все былые произведения Эрика Сати (вместе с любым упоминанием его имени) из своих представлений, поначалу оставив их вовсе без музыки, а затем неоднократно пытаясь найти адекватную замену у других композиторов...,[комм. 8] включая, между прочим, Эдгара Вареза, которого он тоже немало понуждал сочинить новое сценическое сопровождение (по-прежнему, «вагнерическое», разумеется) для своего лежалого шедёвра под прежним названием: «Сын Звёзд».[8] Значит, всё-таки сын?..

(не) Удивительно сказать (и тем более не удивительно сделать), но ведь и спустя даже три десятка лет после окончания вселенской битвы «бастардов с уродами», блаженный & равноапостольный Эрик почти не утратил прежней подростковой остроты (раздражения) по главному вопросу своего маленького балета..., который он станцевал в гордом одиночестве — посреди громадного Парижа — летом и осенью 1892 года.

...Одни только вагнерианцы любят и понимают искусство – (причём, только вагнерианское Искусство, вот что следовало бы уточнить)... — Да... Одни только вагнерианцы любят и понимают вагнерианское искусство и его многочисленные производные, как единственно верные и прекрасные, проще говоря...[1] Ещё минутку терпения... и я закончу с затянувшейся пред’историей «Урода» (без которой, как всегда, нельзя). В итоге, Эрик, на первый взгляд, мог быть доволен: улов тухлой селёдки за июль-август оказался весьма не плох, хотя и грешил очевидной односторонностью. Дымная опера в одной газете и слегка жалобная отповедь в другой... — в общем, навар получился не слишком густым. Тем более, что из газетной бумаги много сока не выжмешь. Следующий сентябрь прошёл совсем без достижений. Столь красиво начавшаяся история с развенчанием короля-Пеладана — грозила уйти в песок. В общем, как говорила одна особа..., ломая руки (и голову): мне нужен интерес в жизни, а вовсе не деньги. Я ищу увлечения, а не благополучия. Мне нужен муж не богач, а талант, режиссёр, Мейерхольд!..[20] Начиная свою маленькую пуническую войну против «вагнерианского» войска записных уродов, Эрик не мог не понимать (точнее говоря, не ощущать всей поверхностью лица), что одним газетным фумизмом тут не обойдёшься. Особенно, если хочешь выставить в качестве возражения нечто серьёзное (кроме сарказма и едких выходок), здесь нужен как минимум «талант, режиссёр, Мейерхольд». Искусству (пускай, даже и выморочному) могло противостоять только искусство. А каждое следующее публичное приготовление любимого блюда в духе «Allais!» (утка в собственном дыму) при участии «Большой оперы Бурдо» — скорее только лишний раз высвечивало недостаток административно-хозяйственного веса... и прочей тяжёлой техники. Собственно, из этого-то безрадостного факта и торчали ноги первого (и последнего) в мире христианского балета «бородатый Урод».

Поначалу новый замысел (успуд) не слишком-то отличался от предыдущего (бастарда). Основную ткань будущего произведения составляли шутки, пикировки и прочие творческие разговоры между двумя авторами, только место стремительно выбывающего Альбера Теншана занял лепший друг Эрика Сати (в течение пары лет), «беглый испанец» (прошу прощения, каталонец!..) из Таррагоны,[комм. 9] скрывавший своё лицо под прекрасным псевдонимом «Ж.П.Контамин де Латур».[комм. 10] Проще говоря, никакого балета попросту не существовало, кроме испано-нормандского облака смутных фантазий и полуночных бесед за стаканом дешёвого вина (если повезёт). В сентябре к ним прибавилась небольшая (вроде щепотки перца) порция беглых черновых записей — кое-как накиданных между случайных обрывков нотной бумаги. При том, что соавторство с Латуром было отнюдь не новинкой для Сати. Скорее — наоборот. Совместный кретинский балет стал высшей точкой и, одновременно, закрыл крышку пятилетнего сотрудничества. Кажется, только спустя семь лет они ещё раз кое-как соприкоснулись, чтобы Сати сочинил (исключительно вдогонку, по старой дружбе) маленькую музыку для «Женевьевы Брабантской», игрушечной пьесы де Латура.[комм. 11] Не лишним было бы представить себе хотя бы в общих чертах) эту дивную атмосферу сотрудничества «двух гениев» — на почве третьего урода. Меньше всего их занятия могли напоминать «работу». Молодые люди одного роста, комплекции и даже возраста (с разницею всего в год), они попросту развлекали друг друга и развлекались как могли, — сочиняя эзотерические анекдоты на тему неких личностей и лиц, изрядно набивших оскомину на предыдущий период жизни. Понимавшие друг друга с полуслова, оба изрядно заражённые бытовой мистикой и тонким сарказмом (хотя и в разных пропорциях), по словам самого Латура, они познакомились благодаря неким “смутным сущностям, которые случайно служат, чтобы связать два существа, имеющие единые свойства...”[22] Вдвоём..., они представляли собою прекрасное трио, эти дорогие друзья. — Именно в таком составе они явились, в своё время, в масонское кабаре Чёрного кота и в течение нескольких лет весьма удачно проводили там день и часть ночи в порожней болтовне о будущих (или прошлых) совместных произведениях или воображаемых эзотерических сектах, одна причудливее другой.[5] Было, в какой-то момент у них остался только один костюм на двоих, так что посещать присутственные места им удавалось только по очереди. — Причудливые, вычурные мистики и болтуны, будь то вместе с Пеладаном — или против него, они оба оставались крайне манерными и витиеватыми в своих речах и мыслях: «старый скромник» Латур и Ésotérik Satie, — в самый разгар истории со скандальным Успудом некий лауреат Римской премии по имени Клод Дебюсси вполне справедливо назвал Сати «тонким средневековым музыкантом, ненароком заблудившимся посреди нашего столетия».[8]

« ... успуд тихо молится своим ларам, богам домашнего очага. ужасные демоны мгновенно возникают и исчезают вокруг него. они принимают обличие людей с головами различных животных: собаки, шакала, черепахи, козы, рыбы, рыси, тигро-волка, быка, антилопы, муравья, паука, гну, змеи, бабуина, капуцина, краба, альбатроса, страуса, крота, птицы-секретаря, старого быка, красной гусеницы, кабана, крокодила, буйвола и так далее... Впрочем, оставим..., да, оставим (как говорил наш общий старый знакомый)...[23] — К чорту пустые воспоминания. Лучше перейдём прямо туда..., к делу. Собственно, именно так и решили между собой эти двое: Латур и Сати. С началом осени 1892 года их, наконец, осенило довести свою приятную совместную болтовню хоть до чего-то мало-мальски реального. — Ну..., например, до теневого христианского балета (непременно в духе Пеладана) для театра теней маленького кабачка «Оберж дю Клу» их общего приятеля Мигеля Утрилло (тоже испанца, разумеется). Сказано — сделано. На работу много времени не потребовалось. Латур, подогреваемый застольными беседами, исписал пару листков изуверского либретто для будущего заэкранного представления. А за будущую музыкальную часть всецело отвечал композитор, само собой, готовивший нечто невообразимое — в духе наихудшего Пеладана. В день «приёмной комиссии» Латур прислал Эрику черновик либретто с сопроводительным письмом. И то, и другое (даже на первый взгляд) стоило того, чтобы бросить на них влюблённый взгляд... Мой Высоко-Приближённый Друг ! — И очень вовремя. Собственно, как раз на этот морозный зимний день 17 ноября 1892 года и была назначена «первая читка» будущего свето’представления за ресторанным пианино кабачка «Оберж дю Клу». Вдвоём авторы присутствовать никак не могли (основная причина этого уже была указана выше), а потому эту священную обязанность принял на себя — средневековый композитор. Но каково же было изумление завсегдатаев и управителей кабаре (включая пресветлого Мигеля Утрилло, разумеется), когда Сати представил пред их очи своё творение — в высшей степени сублимированное. Первая реакция потрясения и ступора очень быстро перешла в едкое веселье и насмешки, как следует сдобренные алкоголем. И в самом деле, даже не-знатоку и не-любителю искусства здесь было чему изумиться: несколько истёртых нотных листков, которые композитор грациозным жестом выудил из своего «творческого саквояжа», нельзя было назвать ни одним известным науке словом. Это был не эскиз, не план и даже не черновик. Пожалуй, это можно было бы назвать замыслом или фантазией..., если бы под этим словом имелось в виду нечто конкретное. Соискатель представил пред очи приёмной комиссии — почти пустые страницы, на которых страждущий взгляд кое-где мог отыскать маленькие вкрапления в несколько слов, штрихов, аккордов, нот... или даже не нот, а каких-то смутных рисунков поперёк пяти линеек. Нечто совершенно детское, зачаточное..., недоразвитое или — вовсе несуществующее (в духе каких-нибудь засушенных эмбрионов, впрочем, появившихся на свет только два десятка лет спустя).

К тому же очень обидно было присутствие ещё и «друга-Дебюсси», сразу проявившего

И здесь можно только лишний раз можно подивиться невиданной настойчивости..., пардон, устойчивости (или упрямству) мсье Эрика. Примерно высмеянный завсегдатаями кабаре теней Клу за свою крошечную & несостоятельную партитуру, он словно бы только утвердился в абсолютной правильности выбранного пути. Пускай его не поняли в этом кабаре. Ничего страшного, есть на свете и другие увеселительные заведения. Для начала (скажу коротко): не слишком раздумывая, он направил атаку — прямо на театр Опера де Пари (в лице директора Эжена Бертрана) с предложением (почти требованием) немедленно рассмотреть вопрос о постановке балета «Успуд» на большой сцене.[8] А затем (пропуская все промежуточные события) — издавая «партитуру» балета, в точности воспроизвёл свой замысел: именно в том виде, как его увидели ошеломлённые завсегдатаи «Оберж дю Клу». Текст либретто (поначалу) перемежался какими-то страшненькими вставками: не то эскизами, не то черновиками, не то какими-то кляксами... в виде «беспорядочно» рассеянных по странице аккордов («мистических», не иначе). И только затем, по окончании либретто (в точности повторяя историю создания опуса) следовал «традиционный» музыкальный клавир балета, в котором (хотя бы отчасти) можно было бы признать некое подобие «связной музыки», выполненной в профессиональной графической традиции последовательности нот, имеющей цель сопровождать спектакль от начала до конца, как это у них принято.

Жестоко высмеянный завсегдатаями «Таверны Клу», — Сати (совершенно по-детски) замкнулся в себе и не нашёлся, что им связно ответить. Со времён обучения в рыбной консерватории, так всегда бывало в подобных случаях: штамп «ученика весьма ничтожного» и нерадивого только заставлял всё глубже зажиматься и умолкать.[1] Однако всякий раз нанесённая обида и невысказанное ощущение несправедливости продолжало колоть. Тем более, теперь: когда его шедевр, его новаторскую, ни на что не похожую партитуру никто не понял и не оценил. Хотя на сей раз показывал он своё теневое творение уже отнюдь не в консерватории, и люди его встречали совсем не такие зашоренные и прокислые (профессионалы). Скорее, даже напротив. Тем хуже... — В чём, собственно, состояла суть необычайного «новаторства» эмбриональной партитуры, полагаю, в тот момент не смог бы объяснить никто (включая и самого автора). Однако последнее обстоятельство только прибавляло жгучей обиде ощущения свежести и остроты. — Спустя два дня Сати написал первое письмо в Парижскую Оперу (на сей раз уже минуя Большой театр Бордо) с мягким требованием рассмотреть его балет к постановке. Разумеется, никакой реакции не последовало. — Нуль, зерó, ти-ши-на (гробовая)... Совсем не трудно себе представить эту (не)выразительную мизансцену, типично театральную (и даже оперную) по своей нарочитой грубости. Драгоценный адресат, cher ami..., всего десятый месяц занимая своей обширной задней частью не менее обширное кресло директора Опера де Пари, мсье Эжен Бертран и сам был немало удивлён своему новому назначению: после варьете — прямиком в большую оперу. И вот, ещё не вполне освоившись с обстановкой и обоями в кабинете, он получил странное письмо от абсолютно неизвестного композитора (некоего Эрика Сати), требовавшего ознакомиться с либретто и партитурой некоего «христианского» балета под названазванием «Успуд», который тот сочинил с таким же абсолютно неизвестным поэтом (неким де Латуром).[8] Чушь на постном масле — скорее в жанре водевиля, чем для Большой & Серьёзной Парижской Оперы. И что, теперь на каждое письмо городского сумасшедшего ещё и отвечать прикажете?.. По полной форме? Но не тут-то было. — В планы Сати не входило спускать эту историю на тормозах. Один за другим, можно было загибать пальцы: Мигель Утрилло, Клод Дебюсси, Контамин де Латур... — После безобразной сцены насмешек в театре теней досада автора «успуда» была столь велика, а он сам — до того взвинчен, что у мсье Бертрана попросту не оставалось шансов. Судьба ещё одного урода лежала плашмя на весах фортуны. Выждав десять дней, Сати написал второе письмо, в котором отчитал нерадивого «чиновника от искусства» и со всей строгостью предупредил его, что продолжение молчания приведёт к двум последствиям, весьма нежелательным:

— Разумеется, и опять не последовало никакого ответа. И тогда, выждав ради порядка ещё десять дней (а дело дошло уже до декабря), Сати послал ещё одно (третье!) письмо с последним китайским предупреждением (перед обращением к министру и дуэлью). В следующий раз в кабинет к одутловатому Бертрану должны были явиться два бравых секунданта с дымящимися пистолетами. — Двадцать (с лишним) лет руководства театром варьете не прошли даром, и на этот раз мсье Бертран решил прервать некстати затянувшееся молчание. Автор балета «Успуд» получил письмо на официальном бланке Опера де Пари, где ему была назначена аудиенция. Следовало явиться 17 декабря (спустя ровно месяц после неудачной премьеры в театре теней), чтобы ознакомить высокое присутствие с музыкой и либретто нового произведения. ...Катастрофа! Как гром среди ясного неба!.. — Нежданное письмо от водевильно-жирного мсье Бертрана вызвало настоящую панику в стане врага. В первые часы их можно было брать голыми руками. Буквально — голыми. Сати срочно вызвал Латура и после короткого совещания, полного междометий и восклицаний, закипела лихорадочная работа. Всего за пару дней нужно было успеть с «Успудом»... всё неуспетое прежде. И в самом деле, разница была до неприличия наглядна. Большая парижская опера слишком мало походила на театр теней (по крайней мере, внешне), чтобы дерзнуть показать там — тень от балета. Несколько тактов внизу, два аккорда посередине страницы, четверть строчки на обороте — вот и вся партитура... И в комплект с нею — ещё и письмо от Латура со сногсшибательным либретто. Пожалуй, такое новаторство превосходило все пределы: возможные и невозможные. Ходить в оплот оперной традиции с полупустыми лоскутками бумаги — только зря тратить время. Куда вернее было бы просто пристрелить свинью-Бертрана на дуэли. Или зарезать на сало.

Де Латуру, впрочем, пришлось куда легче: нужно было «всего лишь» переписать начисто свой дивный труд на приличной бумаге и, желательно, без помарок (памятником этого занятия стали два варианта либретто: один для теней, а другой — специальный — для оперного Бертрана).[комм. 13] А несчастный «композитор музыки» оказался в куда более сложном положении. Нормальный профессионал (очередной тип Homo normalis), посмотрев на подобное занятие, махнул бы рукой и выдал свой веский вердикт... куда-то в сторону: мальчишка попросту соврал, на поверку никакого балета у него не было, так, один апломб, хотелки и черновик с пятью аккордами, — вот и пришлось устроить срочный аврал и халтуру, за пару дней изобразив какое-то подобие музыки. — Так он сказал бы, этот прекрасный господин, и был бы безусловно прав. Со всех нормальных точек зрения..., кроме одной. Именно той (единственной и уникальной) точки, в которой и существовало это произведение, совершенно ненормальное и исключительное для своего времени. Настолько исключительное, что его двадцатишестилетний автор (и в самом деле, подросток!..), не обладая ни малейшим опытом изрыгания манифестов или деклараций, даже толком не мог выразить: в чём же состоит главный фокус (или трюк) успуда. — Всего лишь, он был до глубины души уязвлён свалившейся на него несправедливостью и вопиющим непониманием завсегдатаев кабаре теней... И теперь, пытаясь избежать такой же реакции от лица (о..., что это за дивное было лицо!..) директора варьете парижской оперы, он срочно приводил ноты своего (бес)прецедентного творения в традиционный & ожидаемый вид. Ровно такой, чтобы оплывший мсье Бертран, по крайней мере, не смог так же пренебрежительно махнуть рукой и бросить: «а где же балет-то, молодой человек? Что это за жалкие обрывки и лоскутки?..» Повторение «сцены в таверне Клу» казалось Сати недопустимым. И ради этого он пожертвовал (пускай и временно, на один раз, как ему казалось) самым главным, что было в балете «Урод»: своей новой взрывной идеей случайной музыки (или музыки по-случаю, если так более понятно). Разумеется, счастливый ход с приведением успудского клавира в «относительный порядок» избавил автора от повторения маленького позора 17 ноября, начальственной мизансцены с высмеиванием якобы несуществующего балета. Однако он не мог изменить и не изменил окончательного рузельтата встречи с очередным директорским уродом, — хотя и несколько иного рода, чем Пеладан. В конце концов, Сати добился от мсье Бертрана главного, чего желал: сатисфакции & аудиенции. Весьма взволнованный безусловной капитуляцией высокопоставленного чиновника от искусства, в итоге Сати не слишком-то обиделся, что получил «на выходе» не более чем вежливый отказ.[8] ...Вчера Бертран принял нас Как всегда, скрывая (заранее известное, и всё же крайне неприятное) разочарование за словами маленькой иронии, Сати словно бы наобум назвал две даты, о которых следовало бы сказать отдельно (причём, самым подробным образом). Без малейшего сомнения, о каждой из «премьер» Успуда на означенной выше уродской сцене можно было бы написать целую статью (в диапазоне от административной до уголовной, по выбору). — Но..., само собой, я не стану этого делать..., поскольку для меня (так же, как и для автора Успуда) ещё не настал ни 1943..., ни даже 1927 год. А потому ограничусь всего двумя замечаниями. Не долго думая, меткий Эрик два раза ткнул пальцем в нёбо, указав оба года — в точности за пределами собственной жизни, причём, второй из них вообще угодил во времена до крайности успудские по своей темноте: разгар Второй мировой войны и гитлеровской оккупации Парижа. Пожалуй, в такой призрачной обстановке — и балетная постановка имела бы вполне экстремальный вид: ничем не хуже нашего театра теней. С другой стороны, имея сегодня кое-какую информацию о последующем развитии событий, нельзя не отметить невиданного оптимизма автора «Успуда». — Если верить официальным хроникам, первая постановка этого балета состоялась на сцене парижской Оперы (Salle Favart) только в мае 1979 года,[26] в итоге, ещё на 36 лет позже, чем верил этот странный композитор. В отличие от меня, кстати, отлично осведомлённого, что памятная «Шагреневая Кость» (говоря к примеру) или, скажем, «Трескунчик» не вскочит на национальной сцене Мариинского — уже никогда. — И это, прошу заметить, ещё очень оптимистический прогноз.[27]

Пожалуй, здесь бы мне впору и завершить историю «христианского балета», если бы не одно обстоятельство, о котором я уже не раз толковал. Имея в виду невиданное упрямство автора. Едва покончив с мсье Бертраном и полностью отказавшись от планов протолкнуть своё произведение на какую-нибудь сцену (причём, не важно какую: в диапазоне от придорожного трактира до Версаля), Сати немедленно затеял — уже совсем другой прожект, с прямой целью вбить пограничный колышек и, тем самым, увековечить своё причудистое творение, минуя всякие там оперные сцены и теневую публику...

( кретинский балет в трёх актах )...как говорится: ваш каков пророк

У Разумеется, ключевое слово здесь: «бумажный». — Пожалуй, решающую роль здесь сыграло обаятельное лицо мсье Бетрана, глядя на которое (или, тем более, в которое) нельзя было не почувствовать всей полноты и ширины человеческого материала, лежащего на пути Успуда и его субтильного автора. — Резко остановившись и оставив попытки прошибить стену лбом, чтобы оказаться на какой-нибудь сцене, Сати решил двинуться в другую сторону, отчасти, ему известную и оттого казавшуюся более простой. В пику всем хулителям и насмешникам он поставил перед собой новую цель: издать клавир своего балета вместе с либретто де Латура. Причём, не просто издать, но сразу в двух вариантах: первом (осмеянном) и втором («традиционном»). Сразу скажу: в процессе работы над изданием первоначальное намерение слегка смягчилось.

Но главное, что вернувшись из величественного здания парижской оперы, Сати совсем не долго пребывал в тупике. Буквально, несколько часов. А затем — выход был найден. Бумажный, — как я уже говорил. Первым делом, не удалось договориться с отцом (прости-прощай, постылый Альфред), чтобы он издал «Успуда» в своей маленькой лавочке. А потому следующим шагом закипела работа — прежде всего, по сбору денег на издание доселе невиданного парижского «урода» (музыка Сати, слова народные). Не долго думая, объявил настойчивый клич: сколько кто даст. — Собирать приходилось со всех сторон. И самому, и через друзей, и через друзей друзей, и через не друзей, и через врагов, и даже, грешно сказать, через никого. Буквально, отовсюду, куда только могла достать рука..., — почти таким же образом, как это происходило (сто двадцать лет спустя) с ещё одной странной книгой, тоже скрывавшей (и, наконец, скрывшей) внутри себя целый отдельный мир.

Первыми «нападению» Сати подверглись те парижские обыватели, которые когда-либо рискнули высказать ему нечто хорошее — по поводу его музыки. Впрочем, список таковых персон был невелик, и оттого они вскорости закончились. Исчерпав свои возможности, Сати попросил помочь в сборе средств своих давних товарищей по консерваторским временам, Эрнеста Ле Грана и пианиста Эдуара Рислера. — Само собой, дело двигалось не слишком-то гладко, а временами и вовсе останавливалось, вызывая у композитора музыки эмоции совсем не музыкальные...[комм. 14] ...Будешь ли ты так добр заняться в Нанте В последние дни уходящего года пришли ещё два малых «утешения»..., причём, оба — от теневого мсье Мигеля Утрилло. Для начала, видимо, в качестве контрибуции за нанесённый автору успуда ущерб, он поставил в аккурат на рождество (25 декабря) очередной спектакль теней — со вполне сезонным сюжетом. Правда, теперь пришлось обойтись без Латура. В качестве литературной основы взяли вполне традиционную пьеску «Сочельник» сочинения набиравшего популярность парижского шансонье Винсента Испа (человека впоследствии совсем не чужого для Сати), а музыка, сопровождавшая светопредставление, — была известно кого. И на том спасибо. Но и кроме всех печалей: среди толпы бравых зрителей «Сочельника» оказалась некая художница (в недавнем прошлом — натурщица с бюольшим послужным списком), ребёнка которой Мигель Утрилло не так давно признал своим.[комм. 15] Как раз тогда, в тот вечер исторической контрибуции Сати и попросил благосклонную Сюзанн нарисовать основную иллюстрацию для будущего издания «Успуда»: стилизованный медальон с профилями двух авторов, «Ж.П.Контамин де Латур и А.Л.Эрик Сати». Обсуждение рисунка (в котором уже не Валадон была натурщицей), впрочем, стало поводом для совсем другой натурной истории, имеющей к балету слишком уж опосредованное отношение...

И здесь, пожалуй, достало бы всего одной ремарки (на полях той шляпы), ещё раз поставив акцент на главном источнике вдохновения, породившем на свет балет «Урод» (или даже «уроды», как теперь было бы уместнее сказать). Разумеется, я имею в виду раздражения и досады — взятые во всех смыслах и оттенках этих роскошных слов. И прежде всего, в качестве естественной реакции на бессилие собственной воли и желания посреди инерции инертной жизни..., этого вязкого субстрата, не годного ни для чего иного, как только для слива как можно ниже — туда. В канал. Через чрево и прочие органы Парижа... — Вот так и этот маленький спектакль (для одного актёра). Начавшись с громадного резервуара с естественным продуктом, накопившимся про душу постылого ментора-пророка (по имени Пеладан); затем, продолжившись острым раздражением в адрес одутловатого оперного чиновника Бертрана, — наконец, «Успуд» увенчался пышным букетом цветов кислого терновника любви... в лице, с позволения сказать, «художницы», нарисовавшей кривой кружок с двумя лапидарными профилями: мсье Сади и его слуги де Латура. — Ещё пять месяцев изощрённых раздражений и досад. Ещё один человеческий урод, только теперь — под видом женщины, заканчивающей свою натурную карьеру. Так или иначе, но 14 января 1893 года Сюзанн Валадон пришла к автору «Успуда», чтобы срисовать его профиль с натуры для заказанного медальона. Рисование не слишком-то удалось, но «зато» в тот зимний вечер началась краткая (едва ли не одноразовая) и до крайности досадная интимная связь (источник вдохновения для очередных дерзких открытий в жанре Vexations), — между прочим, единственная связь, которую Сати в своей жизни не отрицал и даже не скрывал. — Само собой, досадную монополию на раздражение имел не один только композитор музыки. Преувеличенно возмущённый «предательством» со стороны своего приятеля и (бывшей) аманды, Мигель Утрилло внезапно сорвался с места и отплыл в Америку. Больше никогда — до конца жизни — он не встретится ни с Сати, ни Сюзанн, ни со (своим) сыном Морисом.[8] А злополучный профиль Сати, который Валадон, в конце концов, всё-таки нарисовала для будущей обложки «Успуда», о нём, пожалуй, и сказать-то особенно нечего. Профиль как профиль. Не слишком Сати, но и не слишком не-Сати. Разве что, бросаются в глаза слишком короткие волосы автора балета — к сожалению, даже в этой детали нет ровно ничего значительного, кроме ещё одной порции раздражения. Всего лишь, след очередного «забривания» — ежегодной воинской обязанности, точнее говоря, «полевых» сборов, которые в те времена (после позорного поражения во франко-прусской войне) всякий индивид призывного возраста должен был проходить регулярно. — Причём: в том месте, и в то время, где будет назначено очередным указом партии и правительства.

Когда наш сотрудник Эрик Сати впервые опубликовал свои «Подлинные дряблые прелюдии для собаки», его коллеги-музыканты без особого интереса усмехались этому странному названию и потешались неожиданному проявлению заботы автора <большого> балета «Успуд» о художественном воспитании лучшего друга человека...[1] Скажем сразу (пока не началось!), даже тогда, в 1893 году бумажная издательская деятельность была для Эрика Сати не в новинку. В отличие, скажем, от публичного изда(ва)ния музыкальных звуков. Прежде всего, в этом деле свою партию сыграли гены. А ещё вернее — дурные связи (родственные, в первую голову).[30] Фактически, с подростковых лет Сати был знаком с проблемами, которые ставит перед автором процесс издания, причём, равно и книжного, и нотного. Разумеется, первую скрипку здесь сыграл его непутёвый отец Альфред, страховой агент, в один прекрасный момент своей жизни пожелавший осуществить вековую мечту графомана и самому сделаться издателем (музыкальным, в первую очередь). Несколько лет он потратил на эту деятельность, прекрасную со всех сторон, которая позволила ему весьма оперативно ликвидировать небольшое отцовское наследство. Ради этой высокой цели мсье Альфред Сати положил за правило издавать, первым делом, свои собственные произведения, затем плоды вдохновения своей второй жены Эжени Барнетш и, наконец, своего старшего сына Эрика, а также его товарищей по консерватории. Дурной пример заразителен. Не имея перед собой никакого заградительного барьера, Эрик также решил заняться изданием трудов литературных и музыкальных, смешивая жанры в самых причудливых сочетаниях. Первым опытом стала публикация в 1889 году за свой счёт фортепианного цикла «Ogives». Позднее за ним последовал (регулярный) печатный орган Архиепископской Церкви Искусств под названием «Картулярий» и ещё четыре вполне отдельные брошюры, изданные ради оказий различной важности. Две из них, собственно, и представлял собою балет Uspud (последовательно «выдержавший» два разных издания [26] в 1893 и 1895 годах).[комм. 16] За исключением первого издания «Успуда» (более простого), все сатиерические брошюры представляют собой разнородный материал или коктейль, весьма свободно (чтобы не сказать: даже развязно) смешивающий слова, музыкальные фрагменты, каллиграфию и другие изобразительные опыты из арсенала своего автора.[5]

...он попросту был неспособен сделать так, как все..., как у них положено или принято: обыкновенно, нормально и ожиданно. Всё прочее было всего лишь тенью, отголоском, отдалённым последствием нéкогда случившегося события...[27] С тех пор — всё не так, всё иначе, всё навыворот. А потому даже такая простая & скромная вещь, как первое (а равно и второе) издание, всего лишь тонкая брошюра (и что особенно важно: чем тоньше, тем труднее сделать обыкновенно!) кретинского балета «Урод» — не далась ему без некоторого, дурно скрываемого «новаторства», точнее говоря, изд(ев)ательского фокуса или трюка. — Разумеется, я ни словом не обмолвился сейчас о его музыкальной материи, заранее выпуская её (далеко за скобки). О несказанной нелепости или дерзости авторской подачи своего сочинения речь была выше и ещё (не раз) будет ниже. Но о чём тут ещё можно говорить, если даже обыкновенный буквенный текст, представляющий собой либретто «Успуда» в сочинении де Латура не удалось опубликовать без очередной выходки или казуистического выкрутаса, когда левой ногой пытаются чесать кончик языка... От начала и до конца в тексте этого сочинения (в высшей степени достойного) игнориются самые элементарные правила право...писания и не фигурирует ни единой прописной буквы: ни в именах собственных (даже когда речь идёт о святых), ни в начале абзаца, ни после точки. Насколько я понимаю, подобное достижение выдающийся грамматик Эрик Сати продемонстрировал впервые в истории европейской печати, таким образом, навсегда вписав себя в её глубокие анналы.[комм. 17] — Совсем не трудно себе представить и даже полюбоваться на этот равноприскорбный текст..., тем более, что я уже не раз (а также не два и не три) приводил его выше.

И всё же, главное (до сих пор не понятое и непонятное) неоткрытое открытие Сати находилось не в тексте и даже не в шрифте либретто, сколь бы запредельным он ни выглядел (снаружи и внутри себя). Честно говоря, всякий раз, присутпая к этому деликатному вопросу, я ощущаю жестокую неловкость, словно бы грязным пальцем касаюсь некоего плода, трижды-запретного для всех: и прежде всего, для самого автора. Всю жизнь он имел (и продолжал иметь, что самое важное) столь таинственный вид, словно бы кое-что знает на сей счёт, но никогда не скажет. И спустя год, два, пять, десять, двадцать и даже тридцать он дарил (почти даровал!) своё уродистое творение с чрезвычайной многозначительностью, словно бы отдаёт нечто совершенно особенное, таящее в своих глубинах — некий секретный шифр... или золотой ключик от принципиально иного, никому ещё не знакомого искусства будущего, внезапно прорвавшегося (через него) в прошлое. Причём, Сати никогда не пояснял этой своей многозначительности, но всякий раз ждал, что одаренный — догадается сам и внезапно прозреет, раскрыв эту невероятную тайну, которая даже ему самому открывалась только в смутных чертах, лишённая внятных слов и чётких очертаний. Ждал..., и всякий раз испытывал разочарование. Потому что всякий уважающий себя музыкант, открыв ноты «Успуда», приходил..., говоря самым мягким языком, в крайнее замешательство или недоумение. Попросту говоря, это бесформенное нечто нельзя было назвать «музыкой» или «произведением»..., настолько смутны и мутны были его умозрительные свойства с точки зрения европейского музыкального образования и композиторской традиции. С немым вопросом, не смея оскорбить непониманием, поднимал глаза на автора очередной соискатель правды. Но автор, неопределённо ухмыляясь своей фирменной улыбкой сфинкса со стикса, молчал. И лицо его не выражало ничего определённого, точно так же, как и успудовская музыка. — И немудрено. В конце концов, это были два произведения одного и того же автора...

Мне самому приходилось уже принимать участие в полемике по поводу реформы нотации, предложенной Николаем Обуховым, которую я упорно продолжаю считать весьма своевременной. Это навело меня на мысль об усовершенствованиях. Впрочем, будем справедливы, не все профессионалы оказались столь тупыми и близорукими (швейцарцами): один из первых французов, получателей драгоценного издания (причём, в обеих изданиях 1893 и 1895 года, хотя и не давший на них ни одного су), на удивление, проявил себя весьма внимательным и даже цепким его по...читателем. Правда, он ни разу не похвалил странный клавир, всякий раз пытаясь высказать «конструктивную критику». Но вся его дальнейшая жизнь говорила об обратном. Пожалуй, мало откуда этому человеку удалось почерпнуть столь обескураживающую порцию свободы. Три сарабанды, три гимнопедии, с «десяток» гоноссиен и готические танцы..., конечно, всё это — шаг за шагом — сделало своё дело и пошло в ход, словно строительный материал от нелепой избушки, снисходительно приобретённый для постройки нового дворца: шикарного и респектабельного, скроенного по всем правилам архи’тектуры. Но ничто из перечисленного не могло даже близко сравниться с «Успудом», до того аморфен и нелеп был его посконный сарай. Казалось, даже ничего не нужно было в нём разрушать: лежит перед тобой куча беспорядочно наваленного материала, — подходи и бери, что тебе надобно. Собственно, он и подходил, и брал, сколько хватало рук и головы...

И далеко не только в странных бесформенных гармониях здесь было дело..., и далеко не только в потрясающе-наглой атональности, полной словно бы случайных последований аккордов, нисколько не пытавшихся выглядеть красивыми или привлекательными. Ни уху, ни рылу. И слава богу... — Прежде всего, «Успуд» стал для мсье Дебюсси, будущего «Клода-французского» жёстокой прививкой тотальной свободы и демонстративного наплевательства ко всему тому, от чего сам Дебюсси в те времена отнюдь не был свободен. Этот позолоченный лауреат Большой Римской премии, в полной мере отягощённый всем академическим наследством музыкального образования, высшего & злокачественного, в те поры сам бывший «бастардом» и до потери всякого приличия поклонявшийся тому самому Вагнеру, (в полной мере пеладановскому!)[34] — как манну небесную получил себе на голову нежданный подарок, перекроивший всю его композиторскую психологию и затем, как следствие, всё остальное: музыку, успех, славу и, наконец, биографию. — Пожалуй, не во всякую жизнь случаются такие подарки. И хотя бы за одно уже это следовало бы поставить памятник «Успуду Дебюсси» — что я сейчас и делаю..., — к сожалению, рисуя его очертания всего лишь буквами по воздуху.

Пожалуй, в качестве последней точки здесь было бы верно привести старую как мир цитату из господина Сади, вернее говоря, из его «Воспоминаний задним числом», — те драгоценные слова (каждое на вес ночного золота), которыми он поучал своего академического друга-Дебюсси: как следует писать сценическую музыку. «Зачем нужен большой оркестр, когда певец появляется на сцене? Посмотрите хорошенько, кривляются ли деревья в лесу, когда вы туда приходите? Так же и музыка, она только должна создавать атмосферу, прозрачную, как вечерний воздух в саду, где сидят и разговаривают вполголоса, совсем близко..., губами к ушам... И тогда не нужно никаких куплетов, никаких лейтмотивов — только тихое настроение и тихий воздух, как на картинах Моне или Пюви де Шаванна. Именно так я сам писал в это время музыку для пьес Пеладана. Дебюсси хорошо услышал мои слова, он вообще — умел слышать..., когда ему было нужно... Но, между прочим, он услышал не только слова..., он множество раз слушал и переслушивал мои «Сарабанды», «Гимнопедии», «Звоны» и «Сына звёзд».[комм. 18] Этого, всего вместе оказалось более чем достаточно. Что вы хотите мне сказать..., он был неплохим учеником, не так ли? Спустя всего три года я услышал из под его тонких пальцев ещё одну «Сарабанду», только уже его собственную — в которой без единого слова было всё слышно и понятно..., прозрачно понятно. Не доставало только посвящения..., Эрику-Альфреду-Лесли, или хотя бы одному — из перечисленных. Такая в сущности мелочь, но её так и не хватило, не хватило — до самого последнего дня».[1] ...оркестр, который не гримасничает каждый раз, когда очередной персонаж выходит на сцену..., как деревья в лесу не делают недовольные лица при появлении Брунгильды или Тристана... Всего лишь музыкальный задник, фон или подобие пасмурной погоды, внутри которой люди будут естественным..., нет, скорее даже — будничным образом двигаться и говорить: всё предельно просто и скудно, минимум условностей, минимум условий, нет арий, нет вариаций, нет лейтмотивов. От начала до конца царит атмосфера картин Моне или Пюви де Шаванна: сплошной импрессион...[комм. 19] Именно таков божественный «Успуд», бесконечно уродливый и аморфный..., и в точности таков — появившийся десятью годами позднее хорошенький «Пеллеас» Дебюсси. — А значит..., урок пошёл впрок. «Спасибо, Вова». Даже смутно и отдалённо понимая смысл и значение своего открытия, а также его полную безнадёжность (как в театре теней, так и в большой опере), всё равно следовало хотя бы вбить клинышек на границе своего клондайка. Оставить след на песке. Чтобы в руках были хотя бы какие-то доказательства, что-то минимально осязаемое..., не театральное, так бумажное. Издать..., последнее спасительное слово.

На обложке бессмертного творения гордо высилась непередаваемая и почти непереводимая надпись: « U S P U D, Ballet chrétien en trois actes de J.P.Contamine de Latour, Musique de Erik Satie, Presenté au Théatre National de l’Opera, le 20 décembre 1892...»[26] Последняя ремарка (при всей своей традиционности для Эрика) сияла нетленным светом двусмыслия: оказывается (после всего), этот балет был «представлен в Национальном Театре Оперы 20 декабря 1892...» Дивное это было представление. — Только..., почему же двадцатого, когда — семнадцатого? А..., не важно, пустые вопросы.

Пожалуй, пора кончать (урода). И без того он с-с-с-лишком затянулся, хотя не снято даже половины тряпок — в этом длин-н-н-ом танце семидесяти семи покрывал (прости, дорогая Ида)... «Она была голая и бездарная...», — как процедил один изрядно потасканный тип, глядя на аналогичное природное явление. — И правда, очень многие (потасканные) типы, решили именно таким же образом. С силу тех же (природных) причин, о которых я столь тонко и прозрачно умолчал выше... Но прежде всего, в силу сопредельной своей заурядности и лености. — Все-все, без исключений и прикрас: все. Начиная от прокуренных художников и поэтов, завсегдатаев таверны теней «Клу», с огоньком обсмеявших очередное «велiкое открытие» эстравагантного недоучки — и кончая натужными профессионалами, из которых пример дряблой бодяги-Онеггера был (уж можете мне поверить на́ слово) ещё не самым тупым. И к слову говоря, тот же лепший друг-Дебюсси, ободравший «Успуда» как весеннюю липку, тем не менее, снял с него только пенки, совершенно не притронувшись к тому главному, той, говоря по сути, нутряной взрывчатке, которую заложил в него молчавший (как та рыба) автор. — И что теперь? Спустя сто лет и ещё четверть века, наконец, придётся открыть рот — мне? Вместо автора и всего остального высокоуважаемого сброда? Открыть..., чтобы произнесть всё то, о чём они молчали все эти годы..., все-все-все. Включая мордатых специалистов по авангарду, разжиревших знатоков и любителей, а также записных & запасных сатиеведов..., вечно ползающих по его левой ноге от колена до лодыжки, не в силах элементарно приподнять головку и — оторваться от поедания редкого шотландского деликатесса.

( кретинский балет в трёх актах )...как говорится: ваш каков пророк

У

Но разумеется, в первую и вторую голову «балет» Успуд (и совсем не случайно я «перепутал» место для кавычек), взятый как целое, представляет собой почти ортодоксально фумистическое произведение. Позволю себе повторить кое-что..., для тех, кто не в состоянии читать «слишком много буков», а потому не знает и не помнит всего того, что написано в соседних статьях (без уточнения). Эрик Сати..., он был очень мало влияем. Причём, не по какой-то иной сложной причине, кроме как вследствие свойств своего органического характера, читай: субстратной инвалидности.[36] И даже в тех редчайших случаях, когда таковое влияние всё же имело место, выражалось оно крайне причудливо (скажем, латентно) и не в прямой (словесной) форме. Едва ли не единственным исключением в ряду таких феноменов стал всё тот же дядюшка Альфонс Алле, старший приятель и тоже нормандец, онфлёрский земляк Эрика: известный музыкант и философ оторванных струн без канифоли. Или скажем проще: патентованный и пожизненный глава французского фумизма, безглавного и нетекущего течения в искусстве, главным содержанием которого стал густой и едкий дым в лицо. Пик общения Эрика со старшим другом, который (замечу отдельно!) никогда и ничему его не учил, иначе никакое влияние было бы попросту невозможно, пришёлся как раз на предыдущие годы: 1888-1892. Подробности выпускаю..., всякий желающий может получить их почтой, за небольшую мзду (в одно место). Тем более, что главное уже прозвучало: «Успуд» представляет собой ортодоксальный фумистический «балет», (несущественное и почти несуществующее) произведение, в котором все ключевые свойства можно брать в кавычки или обрамлять вводными словами релятивистского характера: «якобы, дескать, де, будто, словно или наподобие». Чтобы закончить этот разговор, могу только произнести фирменное «Пошёл!» и заключить его традиционным гомологическим рядом: «урода» и «бастарда» Сати можно поставить в один ряд с «Траурным маршем», «Белым квадратом» и «чекушевой местью» мсье Алле. Несмотря на ряд существенных (но не принципиальных) различий, все перечисленные произведения (равно как и их авторы) представляют собой явления одного порядка.

Однако..., просто сказать: «фумистический». Но ведь такое искусство нужно ещё и сделать. Буквально говоря: из ничего, на пустом месте. И прежде всего, для положительного решения вопроса существования произведения, составленного из «цельного дыма», была насущно необходима специальная технология или, говоря языком Сати — ход, трюк, фокус, решавший главный конструктивный вопрос: так есть оно всё-таки или нет? Увы, такой технологии на свете не существовало. Её решительно негде было подглядеть. Ей нельзя было научить. Разве только догадаться, усвоив кое-какие уроки Альфонса... и затем придумать, сделать самому из ничего. — Конечно, со знаменательной оперой «Бастард Тристана» дело уладилось куда проще, при помощи старого как мир инвектива: всех отправили «в Бордо» и дело с концом. Но здесь, как-никак, намечался вполне реальный «балет теней» (почти дыма), а значит, хозяину и функционерам «таверны Клу» нужно было предъявить хотя бы что-то реальное, что они могли бы подержать в руках и помять ушами. — И вот тогда появился этот бес...предельно «ленивый» фокус: музыки из ничего, маленьких кусочков, эмбрионов, очень слабо отличающихся от эскизов или записей для памяти. Именно их молчаливо-настойчивый автор опубликовал во втором издании «Успуда» (так и не сознавшись, зачем он это делает) между абзацами выморочного либретто, набранного без единой заглавной буквы. Эти записи — два-три аккорда, наигрыш, мотив, — собственно, они и составляли музыкальную ткань (будущего) «балета Успуд» (кавычки опять м о и). Автор оставлял за собой право (глядя или не глядя в ноты) исполнять эту музыку эмбрионов в случайном порядке, как это ему взбредёт в голову во время будущего спектакля теней, — состоящего из сплошного дыма. К сожалению, (смутный) замысел нового композитора не был оценён по достоинству никем... кроме него самого. Владелец «теневого театра» и его экспертная группа просто подняли его на смех, увидев на месте «нормального» балетного клавира — какие-то жалкие почеркушки. Как это уже сотни раз случалось с Сати, его гипотетическая «алеаторика» на деле оказалась просто «нерадивостью», небрежностью, плохой подготовкой или просто ленью. На удивление, автор не возражал против подобной трактовки. Он слишком привык (с консерваторских времён), что окружающие воспринимают его инертность именно таким превратным образом. Не зря (и тогда, и спустя годы) родилась главная на всю жизнь формулировка: ...я родился слишком молодым — во времена слишком старые...[28], — говоря проще, ему пришлось существовать среди тех людей, которым попросту невозможно было выдать жалкую мазню Пикассо за живопись, дадаистический набор букв — за стихи, прискорбную какофонию — за музыку, а несколько случайных тактов раздражения — за «целый» балет (пускай и теней).

Попросту приняв его случайный «трюк» случайностей — за что угодно, но только не искусство. В точности так же, как не приняли бы эти люди за искусство «геометрическую мазню пачкуна Пикассо»,[37] бессвязный лепет Тристана Тцары или шумливую какофонию Игоря Стравинского, пришедшего двадцать лет спустя (и уже не совсем в этот «слишком старый» мир). — Разумеется, плетью обуха не перешибёшь (хотя Сати и взавправду некоторое время пытался провернуть даже и такой трюк). Собрав кое-как свои «уродские эмбрионы», он не стал изрекать законов и излагать манифестов «принципиально нового» направления в искусстве. Собственно говоря, он и не считал его за таковое, поскольку способ подачи материала, который он нечаянно применил в «Успуде», отнюдь не был для него «искусственным», но скорее — напротив. Добившись, наконец, давно и смутно желаемого результата, своей несуществующей «музыкой» к умозрительному «балету» Эрик Сати достиг вершины индифферентности. Втайне (в том числе, и от самого себя) желаемого освобождения от непосредственной реакции, рефлекса и рефлексии..., наконец — раздражения. Эта восемнадцатичасовая пьеса (первый в мире образец минимализма), по сути, ещё раз воспроизвела и продолжила достигнутый успех «урода». Или его же неуспех (если смотреть с другой стороны)...

Очень просто. Собравшись с мыслями, Сати решил больше не испытывать окружающие его физиономии на прочность и принять условия игры..., хотя бы внешне. Тем более, что прелестная мордочка оплывшего мсье Бертрана, многие лета заведывавшего водевилями и только год как свалившегося на оперу — не вызывала ни малейших сомнений. Двухдневный аврал был посвящён исключительно одному: приведению «в порядок» рукописи балета. Но это была чистейшая мимикрия: изображение традиции там, где не было даже её следа (и даже тактовые черты поставил..., чтобы зря не дразнить гуся).[комм. 20] По существу, Сати (к тому же, в условиях жестокой нехватки времени) просто взял — и фиксировал на бумаге (исключительно в виде любезности... для тупого и толстого мсье директора) один из тысячи возможных вариантов исполнения «Успуда». Ещё одна случайность по фиксации случайности, да ещё и сделанная — впопыхах. А что мы имеем в итоге?.. — природа материала оказалась настолько жёсткой, что даже в таком..., причёсанном под традицию варианте «Успуд» не перестал быть алеаторикой, но только принял вид насекомого — пришпиленного к бумаге. Пожалуй, лучшее подтверждение тому мы найдём, слегка приоткрыв (но только совсем слегка..., чтобы сразу не стошнило) музыкальный энциклопедический словарь. На букву «а», разумеется, чтобы не слишком отдаляться от начала предложенной темы... И вот что мы там обнаруживаем, слегка подавив малое замешательство... «Алеато́рика (от лат. alea — игральная кость, жребий, случайность) — метод муз. композиции второй половины 20 в., предполагающий мобильность (незакреплённость) муз. текста (ткани или формы). Напр., в третьей фп. сонате П.Булеза (1957) «форманта II» может начинаться с любого из 4 своих разделов и имеет 8 вариантов реализации (abcd, abdc, bcda, bdca, cdab, dcab, dabc, cabd); порядок исполнения внутри каждой из пяти формант (частей сонаты) также может быть различным, как и последование самих формант (алеаторической формы). Алеаторика встречается у К.Штокхаузена, Дж.Кейджа и др. предст. авангардизма. Абсолютизация случайности приводит к абстрактной игре звуковыми структурами независимо от какого-либо содержательного замысла. Как частный приём техника алеаторики применяется В.Лютославским (сформулировавшим принцип «ограниченной и контролируемой алеаторики»), Э.В.Денисовым, С.М.Слонимским, А.Г.Шнитке, Р.К.Щедриным и др. При контролируемой алеаторике композитор, во избежание звукового хаоса и собственно «случайности», предусматривает все отвечающие его замыслу варианты звучания».[38] Эта в высшей степени трогательная статья (украшенная в нижней части не только именами велiких композиторов, но также и совсем нецарской фамилией вполне такого же автора: Ю.Н.Холопов), почти идеальным образом описывает тот «метод муз. композиции», которым в 1892 году был сочинён балет «Успуд» (причём, в его обоих ипостясях: теневой и директорской). Пожалуй, в ней есть только один недостаток: она не называет имени первооткрывателя этого метода, а также того сочинения, где алеаторика впервые была применена на практике. — Причём, я (не) прошу понимать меня правильно. Одержимый манией объективности, я сейчас не имею в виду тот малый джентльменский набор, который я (набравшись несказуемой наглости) впервые предложил здесь — под видом эссе о балете «Успуд».[комм. 21] Как принято считать в современной музыкально-теоретической литературе, алеаторический метод как таковой (без именования) применил в 1952 г. всё тот же старый знакомый (ещё по меблировочной музыке), Джон Кейдж в своей пьесе «Music of Changes». Именно там он использовал целый набор из различных элементов акустической и исполнительской случайности. Вторым и куда более основательным основоположником алеаторики называют, конечно, уже немца, придавшего набору случаев вид развёрнутой методики. Его имя (исключительно по случаю) выглядит как Карлхайнц Штокхаузен. В 1957 году он сочинил «Пьесу для фортепиано XI», которую на концертах полагется исполнять несколько раз подряд — в разной последовательности фрагментов и произвольных вариантах темпа, динамики, фразировки и артикуляции. И наконец, окончательным отцом алеатористов обычно называют Пьера Булеза с его (упомянутой в словаре) третьей фортепианной сонатой (появившейся на свет в том же 1957 году, но драматическим образом — на пару месяцев позже Штокгаузена). Кроме того, осенью того же года Булез написал и опубликовал краеугольную статью под названием «Алеа» (но почему-то не Алле, нет) — восхищённый свет обнаружил её в очень толстом журнале «Новое французское оборзение»[39] Ну и уж совсем изредка люди особо продвинутые в истории искусств (или просто французы) прибавляют к этому роскошество имя их предтечи, (между прочим, художника) Марселя Дюшана, со всей обычной для него помпой «сочинившего» в 1913 году первую случайную композицию под названием «Erratum Musical». Понятное дело, последним типом профессионалы вообще могут пренебречь и сделать вид, будто его не существовало. Во-первых, не музыкант. Во-вторых, известный профанатор, любитель пустого эпатажа и дадаист (между прочим). И в третьих, приятель Сати, не в последнюю очередь через него получивший «прививку дымом»...

Но — оставим пустые подробности.[28] Потому что..., как ни крути, но поезд — давно ушёл. Причём, ушёл он, равным образом, и в 1957, и в 1952..., и даже в 1913 году. Поскольку (опять) главными раздражающими уродами в этом глубоко случайном деле, которое у людей обычно называется «творчеством», стали всё те же два старых знакомца: Эрик Сати и Альфонс Алле.[комм. 22] Один из них — по несчастью, композитор (увы, «слишком юный во времена слишком дряхлые»), кое-как нацарапавший на бумаге несколько тактов — там и сям, и позабывший опубликовать об этом глубокомысленную статью в «La Nouvelle Revue Française». А другой — и вовсе взявший за основу пустые нотные линейки, чтобы исполнять по ним свой «Траурный марш памяти великого глухого» — в полной мере как случайную алеаторику в духе силентивной музыки.

Хотя и тоже — про Урода, несомненно..., и со всеми вытекающими последствиями...

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ис’ сточники ( тоже хрестьянские )

Лит’ература ( для обращения )

См. так’же ( автоматически описывая )

« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »

| ||||||||||||||