Пять гримас к Сну в летнюю ночь (Эрик Сати)

( или двоеточие поверх текста ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

р е а м б у л а :

П

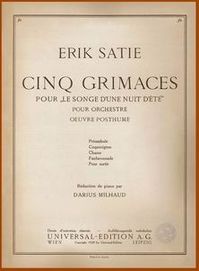

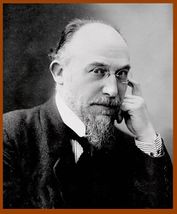

ять ГРимас ко „Сну в летнюю ночь“ (или Cinq Grimaces pour le „Songe d’une nuit d’été“, — повторяю в последний раз и единственно для тех, кому элементарно по-русски не понятно) — значит, та́к (или примерно так) выглядело раньше (или выглядит теперь) на’звание крошечного балета из пяти частей, — музыка которого представляет собою одно из сáмых экстремальных, ничуть не менее экс’центричных и, одновременно, неуловимых & за’гадочных сочинений мсье Эрика Сати (так называемое « œuvres posthumes », чёрт!..) — Несмотря на все свои перечисленные (а равно и оставшиеся за скобками) странные & ино’странные свойства, эта вещь, кроме всего, крайне компактная по размеру (длительностью немногим более трёх минут) и решительно не известная широкой публике при жизни автора, и вслед за тем — до 1929 (1926, скажу в скобках) года, тем не менее, стала (вне)очередной вехой на пути & затем в истории авангарда XX века и (удивительным образом) сумела оказать влияние на длин-н-ный ряд звучных (а равно и беззвучных) имён в частности, и развитие новой музыки в целом.

Вместе с тем, должен огорчить (не)почтенную публику: далеко не всё выглядит столь просто и хорошо, как я хотел бы показать... К примеру, при первой же попытке рассмотреть предлагаемое всеми письменными (а также устными и молчаливыми) источниками (кроме этого одного) название сочинения, сразу же придётся отдать себе полный отчёт, что оно принципиально неверно. Точнее говоря, в нём содержится целый ряд неточностей, ошибок и мистификаций раз’личной этиологии: от исторической до психологической и наоборот (причём, в бо́льшей части этих ошибок нет прямой вины или даже участия Эрика Сати, единственного автора этих афористически-кратких пьес для оркестра). — И прежде всего, нужно понимать, что заголовок из двух частей соединён сугубо искусственным образом и вторая его часть — очевидно лишняя: поскольку его «Пять гримас» — по результатам вскрытия — вовсе не ко «Сну в летнюю ночь». К этой стихотворно-сказочной штуковине они не имеют ровно никакого отношения (разве что, кроме Первой Мировой Войны). Равным образом, «Пять гримас» не имеют ни малейшего отношения к Шекспиру (или его разновидностям), а тако же — к театру, цирку, зоопарку, футболу, тараканьим бегам и всем прочим массово-дебильным развлечениям. Представляя собою продукт жесточайшего авторского раз’дражения (вдобавок, военного времени), маленькая оркестровая сюита из пяти частей представляет собою образец чистой сублимации и сугубо не’конкретного (не’программного) искусства. Причём, всё это, сказанное без малейшей гримасы на лице, следует воспринимать совершенно серьёзно. Здесь (равно как и ниже) нет никакого места шутке, улыбке, юмору и всем их прочим аналогам, как всегда исходящим из смрадных подмышек мирового Зла.[3]

- Итак: принимая к свéдению сказанное выше, можно поставить точку (.) и подвести под ней промежуточный итог.

«Пять гримас» Эрика Сати (1915 г.)

А все прочие инсинуации заранее лишены какого-либо смысла и содержания.

Если же говорить (чисто) конкретнее, то искомые «Пять Гримас якобы к „Сну в летнюю ночь“», появившись на следующий год после начала Той войны, во времена самые трудные (и даже запретные) для музыкантов и артистов, хотя и не содержали в себе ничего принципиально нового для творчества самого́ Сати, тем не менее, в силу своего назначения, антуража и обстановки, сняли последние занавесочки классической культуры музыки и обозначили прорыв к очередному этико-эстетическому витку индивидуального «анти-импрессионизма», предельно жёсткого & брутального. — Оголённый конструктивизм, полное отсутствие ретуши и полутонов, скупой примитивизм, карикатурная графическая чёткость, ожесточённая линеарность, резкий эпатаж, поэзия обыденного, пошлого и безобразного... — все эти новаторские черты, оставшись полностью не’исполненными и, как следствие, не’услышанными (прежде всего, самим автором) в Пяти Гримасах,[комм. 1] таким образом, законсервировались и нашли своё точное продолжение спустя год (полтора) в «балете Парад» (первом произведении сюр’реализма), не только принёсшем Сати скандальную славу и известность, но и открывшем принципиально новый период в европейской музыке, спустя пять-десять лет до неузнаваемости изменивший её прежнее лицо.[3] — Без ложной скромности (а также и безо всего остального... ложного), можно сказать, что именно отсюда,[комм. 2] из этой (пятой) точки выросла не только французская «Шестёрка» (с громадным числом расходящихся концентрических кругов) или так называемая «Аркёйская школа», но и новый (примитивистский и конструктивистский) период творчества Игоря Стравинского (между прочим, факт, признаваемый даже клановыми профессионалами),[4] чтобы не продолжать список влияния до бесконечности. Вполне достаточно простой констатации факта: «Гримасы» в качестве собственного последствия сделали «Парад», — а парадом, в свою очередь, открылся принципиально новый период в европейской музыке и (говоря шире) искусстве вообще.

- По справедливости & следуя полному праву первородства,

следовало бы присвоить этому периоду название « гримасного »...

- По справедливости & следуя полному праву первородства,

— Однако..., учитывая полнейшую утопичность выдвинутого проекта, в качестве компенсации предлагаю попросту игнорировать всё остальное, написанное десятками (временных и пожизненных) эпигонов Эрика Сати в жанре гримасы, раз и навсегда поставив на них сургучную печать и штамп:

м о и

Пять Гримас

Пять Гримас

не ко «Сну в летнюю ночь»

( история & история )

|

и

так, начнём от печки, пожалуй (ста). Или — даже от бабушки, если так будет кое-кому угодно... Всего одной строкой ниже, как положено.

Во первых строках своей технической преамбулы, призванной сообщить краткое содержание всех предыдущих и последующих серий (для тех особо обособленных особ, которые не в состоянии читать и, тем более, понимать, «слишком много букв»...), я имел неосторожность назвать «Пять гримас (к сну в летнюю ночь)» едва ли не самым экс’центричным, неуловимым и за’гадочным из полного списка сочинений сэра Эрика Сати.

- Вынужден согласиться с самим собой... И в самом деле это — именно так.

- С одною только поправкой: «кроме меня».

- Вынужден согласиться с самим собой... И в самом деле это — именно так.

Потому что... в вопросе всех и всяческих «гримас», как мне скромно кажется, я имею безусловный приоритет (генеалогический, идеологический, исторический, истерический, хомистический и приоритарный) на фоне всего прочего благо...образного человечества. И прежде всего, дело здесь застопорилось вследствие двух небольших случаев или даже случайностей (чтобы не сказать: слабостях), дважды попущенных советской властью: сначала в 1930 году, а затем — в начале 1970-х.

Для начала..., напомню ещё кое-что. Не плохо было бы принять во внимание: «Пять гримас (к сну в летнюю ночь)» ни разу не были исполнены или хотя бы опубликованы при жизни их автора (в данном случае, не меня): классический случай «œuvres posthumes». Изданные в 1929 году, да и то — только в двух’ручной клавирной редакции Мийо — по какой-то дьявольской гримасе судьбы они увидели бумажный свет вовсе не в Париже..., и даже не в Онфлёре (хо!..., что за дикая дичь), а прямиком — в венском «универсальном издательстве»,[6] с которым (как раз у мсье Мийо) были давние отношения..., почти исторические.

- Прошу прощения, кажется, я кое-что немного перепутал... Сейчас уточню.

— Дело здесь идёт о том, что давние «отношения» с венским «универсальным издательством» (организацией весьма крупной и, кроме того, международной), как показало вскрытие, были далеко не только у товарища Мийо, но и у ново’обретённой советской бюрократии, которая (ни слова о лысом господине Сталине, разумеется) к концу 1920-х годов взяла курс на кардинальное сближение с Германией — ещё не гитлеровской, но уже вполне пригодной для массовой закупки «заводов, газет, пароходов», которые поставлялись оттуда, буквально говоря, косяками. Знамо дело, беда не приходит одна. Слово за слово, дело понемногу дошло и до закупки кое-каких изданий, в первую очередь, нотных (как известно, лысый товарищ Сталин любил не только поэзию). А поскольку коммерческой деятельностью занимались органы государственные, солидные, то и в качестве партнёров выбирали для себя издательства крупные и «авторитетные»..., к тому же, понятное дело, не обходилось и без симпатии к молодой советской республике... Вот так и получилось, что «Пять гримас (к сну в летнюю ночь)» были закуплены в количестве едва ли не двух десятков экземпляров, которые затем попали в несколько питерских и московских библиотек: как публичных, так и специальных. Забавный казус: когда (волей случая & случайности) вышло так, что одно из самых неизвестных и загадочных «œuvres posthumes» (к тому же, вообще крайне слабо известного в России) композитора по имени Эрик Сати осело в «стране советов» едва ли не самым крупным числом из всех прочих...[комм. 3]

|

- Несомненная дис’пропорция, вполне в духе гримас того господина...

Кое-какое странное продолжение начала 1970-х годов (говоря об этом вполголоса..., на всякий случай) было всего лишь отдалённым последствием сталинской закупочной политики в области «универсального ното’издания», хотя и касалось лично меня. Кажется, я уже не раз обмолвился, что едва ли не бо́льшая часть музыки Эрика Сати, «Шестёрки» и других близких к ним авторов, опубликованной в СССР во времена застойного социализма, вышла из-под рук моей бабушки (педагога класса фортепиано), которая напрямую унаследовала этот интерес от своего <покойного> мужа, имя которого (по очередной фанфаронской гримасе судьбы) было Михаил Савояров. Будучи составителем нескольких массовых музыкальных сборников из серии «Педагогический репертуар»,[8] она заметно злоупотребляла французским направлением, старясь внести какое-то разнообразие (и даже лёгкое подобие эксцентричности) в закостенелый «джентльменский набор» пьес, которые (и которыми) десятилетиями долбили советские школьники (и школьников). Для неё, впрочем (скажу об этом с видимым сожалением), подобная работа была не только отдушиной, но и дополнительным заработком. — Так вот, в одном из сборников (пьес для фортепиано в четыре руки), ею составленном, затесалась всего одна маленькая пьеска Сати для фортепиано в четыре руки (переложение она сделала сама с оригинала Мийо). Само собой, это оказалась «Гримаса ко сну в Летнюю Ночь» — причём, первая. В год публикации мне было, кажется, всего девять лет... и, таким образом, первая гримаса стала вообще первой пьесой Эрика Сати, которую я узнал благодаря любви к искусству двоих почти идеальных антиподов — товарища Сталина и моей бабушки.

- Сочетание не только противоестественное, но и неуловимо напоминающее советский цирк...

— Не стану врать (как свидетель), будто первая гримаса Эрика сразила меня наповал или хотя бы «произвела неизгладимое впечатление». Конечно, не так. Девять (или «даже» одиннадцать) лет — вообще не возраст какого-либо искусства или понимания. Хотя на уровне чисто физиологическом, «гримаса» запомнилась как нечто странн(ват)ое и не похожее на всё соседнее, чем меня пичкали с детства и, тем более, в специальной музыкальной школе, от подвала до крыши провонявшей немецким духом муштры и типично советского хамства по отношению к любому «отличию», не согласованному с начальством.

- И в самом деле, даже для детского («диэтического») глаза в гримасе Сати было нечто необычное.

Но какою бы необычной ни была сама эта крошечная пьеса (около полуминуты продолжительностью, и всего-то один разворот в лёгком четырёхручном переложении), но куда более наглядной и продуктивной показалась и оказалась — дивная реакция на неё..., причём, не моя (детская), а совершенно взрослого и даже маститого знатока (в своём деле), записного специалиста поздне-советских времён.

- Именно так: поздне-советских. А потому и попавшаяся мне на глаза — значительно позже

бабушкиных нот первой гримасы.

- Именно так: поздне-советских. А потому и попавшаяся мне на глаза — значительно позже

И здесь (как всегда по-английски..., не испросив прощения) я буду вынужден слегка..., повторить и повториться. Исключительно ради целей косм(ет)ических и взыскуя невиданной лёгкости удобопонимания... Разумеется, речь здесь сызнова пойдёт о крайне скудном присутствии монсеньёра Эрика Сати в культуре профессионального музыкального клана советских времён. Пару слов об этом унылом предмете я уже обронил выше (и ниже), касаясь странной оказии, при которой нотных изданий «композитора музыки» в стране победившего социализма было три с половиной штуки, но среди них неожиданно по’чётное место заняли «Пять гримас», сочинение не только редкое, почти не исполняемое, но и классический случай «œuvre posthume». — Ничуть не больше появлялось в те времена и литературы о нём, — как правило, сведения приходилось выцеживать как магаданское золото..., откуда бог пошлёт, по мелким крупицам (неизбежно напоминая самому себе классического петуха с пропиской в куче навоза).

|

Единственным исключением тех (не-за-памятных) времён была старая книжка Григория Шнеерсона «Французская музыка ХХ века», опубликованная в начале 1960-х годов (читай: успевшая проскользнуть по талой воде во времена начальной оттепели, само собой) и даже выдержавшая затем скудное переиздание.[10] В этом ветхом талмуде Сати (и «Шестёрке», будь она шесть раз неладна) была почти посвящена почти целая глава. — Ну..., значит, и на том спасибо. Правда, о «пяти гримасах» вообще (и про сон в летнюю ночь в частности) там не было сказано ни слова..., — весьма благоразумный жест (в свете новейших сведений). — И всё же, заново разглядывая этот текст под прищуром сегодняшнего дня, не могу не привести (исключительно ради казуса) здесь некий обширный фрагмент, представляющий собою типичный «человеческий документ» (по любимому выражению Шуры Скрябина). — Голос самого́ товарища Шнеерсона в данном тексте почти не присутствует,[10] всего лишь публикуя на половине страницы советской книги весьма забавный перевод (взятый из энциклопедической книжки Поля Ландорми), представляющий собою типичную цитату цитаты цитат, когда бесконечно врущий и путающий(ся) (за что бы он ни брался) Жан Кокто с большой помпой пересказывает свою давнюю беседу с Клодом Дебюсси, — который, в свою очередь, вспоминает весьма важную фразу, сказанную ему Эриком двадцать лет назад...

- Прошу полюбоваться: вот тройная (если не четверная) мемуарная история (почти анекдот),

достойный длин-н-н-ного расследования в духе Геркулеса Пуаро (как всегда, в форме груши):

- Прошу полюбоваться: вот тройная (если не четверная) мемуарная история (почти анекдот),

Как рассказывает Жан Кокто, ссылаясь на свою беседу с Дебюсси, во время одной из встреч (в начале 1890-х годов) будущего автора «Пеллеаса» с Сати разговор зашёл о ближайших творческих планах Дебюсси. Дебюсси поделился с Сати замыслом оперы «Химена» на либретто ярого вагнерианца Катюля Мендеса.

«Сати поморщился: Поверьте мне, — сказал он, — довольно Вагнера! Это красиво, но это не наше!»

Так, так, очень хорошо..., значит «...не нужно, чтобы оркестр гримасничал?..» — Правильно ли я Вас понял, мсье?.. Что ж, мило, мило..., в конце концов, это немаловажная деталь..., тем более, что она дважды проскользнула в прямой речи нетленного автора гримас (пускай и в очень кривом тройном-четверном-пятерном пересказе). А потому: без комментариев, просто поставим отточие и запомним (на будущее)...

— Ну..., значит, и на том боль’шое спасибо, драгоценный мсье Шнеерсон: и поверх всего ещё одна отдельная благодарность за Вашу книгу, долгое время единственную..., в своём роде и предмете. — Всё остальное словесное наследие на обсуждаемую тему выплывало по оказии (как несчастный случай) или попутным способом: педагоги про этого дикобраза от музыки ничего толком не знали, а библиотечные картотеки на букву «Сати» имели вид пустыни & почти идеального некролога... — Тем проще представить себе мою тусклую радость, когда я (в 1983 году, в возрасте своего совершенно’летия, когда вещи уже приобрели свою отчётливую цену) увидел в музыкальном магазине (на улице Олега Кошевого) свеже’выпущенную ленинградским отделением издательства «Музыка» книжку в белом переплёте с синими и красными буквами, где значилось крайне оригинальное название: «Французская музыка первой половины ХХ века».[4] Разумеется, и здесь не обошлось без гримасы..., вернее сказать даже гримас (числом значительно больше пяти). — Автором этого «труда» была профессор (ленинградской же) консерватории Г.Т.Филенко, а «монсеньёру Сади» там была посвящена — целая глава. И пускай на каждой странице авторитетный автор щедрой дланью расточала великолепные ляпсусы и перлы собственного недоумения, незнания и непонимания..., — главное, что они теперь были, эти страницы. Возникшие на месте прежнего умолчания, теперь они (как любой текст) позволяли сравнивать и делать выводы... — А уж мне (не’скромному психологу, раз и навсегда — по факту своего чужеродного присутствия в их мире) оставалось, со своей стороны, провести небольшую аналитическую работу, в ходе которой доподлинно установить: каков он на самом деле, этот не в меру причудливый Эрик, способный своими выходками поставить в тупичок любого профессионала — именно в силу его профессиональности (читай: органической ограниченности).

|

- Удивительно приятная гримаска..., исключительно для тех, кто приучен читать между слов...

Советский человек... (равно как и всякий прочий), говоря между прочим, по принципу транзитивности удивительно целен в своей шизоидной жизни, плотно зажатой между брутальными закономерностями и случайностями государственного аппарата. И здесь, само собой, сыграл (и не мог не сыграть) свою дивную шутку с госпожой профессором (времён «развитого» социализма) тот же парадокс 1929 года (в его универсальном виде).[6] Удивительное дело: когда едва ли не первым номером в руки пытливого исследователя попали ноты мало’известного, крайне странного (и вдобавок, «посмертного») произведения, к тому же изданные не в оригинале, а в виде упрощённого (чтобы не сказать: опрощённого) клавирного переложения, так или иначе искажающего и авторский текст, и его замысел. И тем не менее, при крайней скудости материала о Сати..., разве могла мадам Филенко обойти стороной эту незамеченную ею гримасу судьбы?... (вернее говоря, даже пять..., пять гримас).

- Разумеется, нет. — Не могла... И не обошла...

— Крючок привязан, червячок насажен, леска натянута, удочка закинута, поплавок ждёт... «Коготок увяз — всей рыбке пропасть» (в пропасть)... — Конечно же, этому маленькому, до крайности странному и неизвестному сочинению (невероятно щедро представленному в ленинградских библиотеках) в книге Филенко уделено необычно много внимания. Сказав о нём массу слов, мадам профессор отвела «Пяти Гримасам» — почти целую страницу.[4] И какую страницу!.. — пожалуй, она одна стоила целых пяти..., и на каждой — по доброму килограмму отборных..., откормленных гримас.

- Не удержусь привести здесь полную цитату из этой (до...)исторической книги...[комм. 4]

Ещё в 1914 году были написаны «Пять гримас к “Сну в летнюю ночь”», выдержанные в стиле самых буффонных «пародий и мистификаций», характерных для данного периода (они были опубликованы посмертно в 1929 году в редакции для фортепиано Мийо). Музыка эта напоминает сопровождение цирковых клоунад; построенная на ритмах галопа, польки, кавалерийского быстрого марша, на удручающе пошлых мотивчиках, причудливо деформированных ладово и функционально сдвинутой гармонизацией, она действительно представляет собой гримасничающую пародию на худшие образцы [4] прикладной эстрадной и цирковой музыки для «выходов» и «парадов». Не удалось установить, какие обстоятельства вызвали к жизни эти «Гримасы», — было ли это задумано как музыкальный гротеск к пьесе самого Шекспира или сопровождение к пьесе-пародии на Шекспира. Так или иначе, прямо или косвенно, но объектом музыкальных пародий Сати оказался великий английский драматург и созданные им образы. Непонятно, чем мог «провиниться» перед Сати Шекспир, чтобы получить подобное музыкальное «оформление»! Или это нужно понимать как шарж на преломление Шекспира в XIX веке Мендельсоном, а может быть, Тома́ в его действительно весьма «вольной» модернизации «Сна в летнюю ночь» в одноимённой давно забытой опере 1850 года. Стоило ли труда воскрешать в музыкальной карикатуре то, что справедливо предано забвению? Отметим, однако, в них новые приёмы терпких, а зачастую и кричащих функциональных и ладовых наложений или «несовпадений» между верхним голосом и его сопровождением: сочетание одноимённого мажора и минора, наложение тоники на доминанту или альтерированную субдоминанту, наслоение двух тональностей в секундовом соотношении, гармонизацию сдвоенными квартами или квинтами и т.д. Звучит это особенно обострённо благодаря обнажённости фактуры и примитивности мелодического рисунка, часто сводящегося к тонам разложенного аккорда.

Само собой, я сейчас не стану (в красках и деталях) разбирать (на запчасти, винтики и генетический материал) дивный текст возлюбленного профессора, тем более, что весь ниже (и выше) лежащий текст станет не только лучшим ответом на все её вопросы, но и лучшим вопросом на все её ответы... — Ибо Нечто главное уже давно случилось: её нетленное произведение (в своё время) сыграло (в ящик) и совершенно выполнило свою скрытую функцию, за что я и приношу г-же Филенко свою нижайшую благодарность и в комплекте с нею — оммаж..., в форме тех же пяти гримас.

|

— Разумеется, и сейчас, да и тогда (в свои осьмнадцать лет) я был (бы) бесконечно далёк от того, чтобы упрекать «товарища советского специалиста» (типического профессионала кланового сознания) за то или иное незнание, всякие показательные ляпсусы логики или (даже) фактические ошибки. В конце концов, ведь не только она имела роскошество то и дело попадать пальцем в нёбо. Грешным делом, я и сам знал о Сати (вместе с его пресловутыми пятью гримасами в летнюю ночь) ничуть не больше советской социалистической г-жи Филенко. Само собой, дело не о том..., и совсем не о том. И здесь, не рискуя пуститься в долгие рассуждения, я заставлю себя (буквально: заставлю!) задать короткий и брутальный по своей (не)значительности вопрос, напоминающий скорее гримасу, а не вопрос: «что есть дурак?» — Ведь, в сущности, по основному признаку рода (а также вида и разновидности) ни один человек не универсален, а потому любой мудрец (специалист или авторитет) потенциально способен на совершеннейшие глупости, едва заступит за свои пределы, которые всегда недалеки...,[14] говоря языком равно мягким & профессиональным. — Само собой, быть полным болваном или дураком мог (и сотни раз бывал) не только я..., или блаженной памяти Эрик..., но и даже..., страшно предположить, всеми уважаемый советский профессор. Ах, что за дивная гри’маска судьбы!.., — едва соприкоснувшись с вещами (понятиями, системой ценностей), многократно превосходящими масштаб собственного зрения, воззрения или даже подо’зрения, нога маститого специалиста сразу же теряла опору, начинала скользить и проваливаться во все ямки и колдобины, оставленные на пути заботливым автором, а суждения не только теряли свою остроту, но и, прошу прощения, последние остатки соображения...

- Вот, собственно говоря, и весь мой упрёк..., адресованный куда-то назад, в обычную пустоту и слякоть...

— Так пятикратное же Вам спасибо, — о..., мой трижды прекрасный профессор, — спасибо, которое я приношу Вам на вытянутых руках за всю Вашу, на первый взгляд, банальную человеческую науку, которую Вы сами (вроде бы) никогда не учили и которой (на первый взгляд) не учили других..., но которой (тысяча извинений!) столь богато были одарены от природы. — Да, можете не сомневаться..., я получил от Вас (хотя и не только от Вас) эту прививку шикарной щедрости, причём, ещё тогда..., в те старые-жухлые времена, когда приходилось довольствоваться малым, подбирая жалкие крошки с царского стола и, всякий раз кланяясь, смиренно благодарить за очередное ничто. — В полной мере обделённый благоразумием и здравомыслием, я никогда не поступал как положено, принято или предписано по писанным на каменных скрижалях правилам кланового общежития..., а потому только сегодня, запоздало спохватившись, я ещё раз посылаю Вам туда, в Ваше окончательное и бесповоротное п(р)ошлое свой малый и слегка дерзостный привет. Воздушно-капельный поцалуй... или малое помавание раскрытой ладонью. Трудно подобрать подходящее слово... — В общем, примите от меня нечто в роде шестой гримасы...

- ...в нашу бес’просветную и бес...приютную полярную ночь...

...Цирк. Большой цирк, в котором выступают старухи, одни старухи.

Тощие и жирные, сморщенные и одутловатые, вялые и бодрые, с клюкóй и в инвалидном кресле...

Но зато внизу, в гардеробе пальто и штаны у публики принимают молодые девушки в одних трусах...[15]

— Юр.Ханон, «Мастер-202» (ин 2008)

— И всё же, сколь бы ни была великолепна (в своей со...предельной бес’помощности) теоретическая филиппика белой монографии профессора Филенко, она не могла даже близко перекрыть факт моего (до) полу...детского знакомства с полученным из вторых (и даже третьих) рук первоисточником. Разумеется, я снова говорю об этой одной — а именно, первой — гримасе из пяти... (в бабушкином переложении для фортепиано в четыре руки). Разумеется, любое слово блекнет и рассыпается как сон в летнюю ночь... на фоне самой музыки: суконной и словно бы только что упавшей с дуба. Все эти высокодумные и пудромысленные музыковедческие пассажи, включающие в себя бесконечно авторитетные «сочетания одноимённого мажора и минора, наложения тоники на доминанту или альтерированную субдоминанту...» разом рассеиваются как вонючий дым (или призрак коммунизма), отступают на второй план и кажутся не более чем временным курьёзом..., нелепым недомыслием очередного профессионала, внезапно наткнувшегося на нечто недоступное её пониманию, осязанию и даже знанию.[комм. 5] Чудный по своей наготе и наглядности урок, послуживший, так сказать, ещё одной прививкой — на всю оставшуюся жизнь — от кланового «бешенства». Пожалуй, и не следовало бы столь долго останавливаться на нём..., если бы не соответствующий ей пункт. Мелкий, ещё мельче и, наконец, почти невидимый... А потому, не слишком затрудняясь повторением, поскорее вернусь на два шага назад, к бабушкиным нотам из серии «Педагогический репертуар» для старших классов ДМШ и училищ.[8]

|

- И сызнова попытаюсь перелистать их улыбчивым пальцем..., как однажды предлагал Эрик.[17]

- Пускай даже и преждевременно: накануне той прекрасной человеческой войны...

- И сызнова попытаюсь перелистать их улыбчивым пальцем..., как однажды предлагал Эрик.[17]

Не стану сызнова врать (как свидетель), будто бы первая гримаса Эрика сразила меня наповал или хотя бы «произвела неизгладимое впечатление». Конечно, не так. Совсем не так. Девять (или «даже» одиннадцать) лет — вообще не возраст какого-либо искусства или понимания. Хотя на уровне чисто физиологическом «гримаса» запомнилась как нечто странное и не похожее на всё соседнее, чем меня пичкали с детства и, тем более, в специальной музыкальной школе, от подвала до крыши провонявшей немецким духом муштры и типично советского хамства по отношению к любому «отличию», не согласованному с начальством.

- И в самом деле, даже для детского («диэтического») глаза в гримасе Сати было нечто необычное.

И прежде всего, эта пьеса была показательно некрасивой, даже «несделанной», напоминая, скорее болванку или полено, чем музыкальную вещь. Слишком заметным и очевидным образом она не хотела никому понравиться. И здесь, пожалуй, затесался ещё один элемент пресловутой «политики»... — Не исполненная при жизни автора, изданная только в 1929 году для двух’ручного фортепиано стараниями Дариуса Мийо (попросту сделавшего професси’ональное переложение с партитуры на клавир..., как ни крути), она очевидным образом промахнулась, попав совсем «не в то место». И прежде всего потому, что самое фортепиано (тем более, школьное фортепиано) было категорически негодным инструментом для этих гримас, напоминая скорее чертёжный стол, чем выстроенную панораму в миниатюре. Показав всё плоское и схематическое в музыкальном материале, клавирное переложение заранее оставило за бортом почти всё авторское пространство: замысел, умысел, осел и осёл..., короче говоря, всё то, что в избытке заливает киническим соусом засушенную и пересушенную ткань пяти гримас. — Скажу даже больше: этот микро-цикл оказался слишком уязвимым по своему назначению и подаче (что будет крайне выпукло заметно ниже, в следующем раздетом разделе). Буквально всё в нём: начиная от замысла и кончая интерпретацией — недопустимо сильно (практически напрямую) зависит от исполнения, подачи, обстановки & ситуации. Причём, безнадёжно «проигранной» оказалась не только фортепианная версия (сразу оговорюсь: за исключением, пожалуй, пятой гримасы — в принципе, «списанной» с одной довоенной фортепианной пьесы Сати).[комм. 6] — Даже самая партитура, попадая (лицом к лицу) в руки дирижёра, всякий раз оказывается совершенно беззащитной в своей (за)предельной наготе. Фактически, пять гримас находятся в полнейшей, почти рабской зависимости от интерпретатора, его настроения, характера, качества и прочих банальных случаев, которые не имеют к искусству ни малейшего отношения.[комм. 7] Само собой, даже она..., эта крайняя уязвимость «пяти гримас» ото всякой живой твари, начиная любым исполнителем или транс’крипционистом и кончая элементарным читателем нот, в свою очередь, привела к совершенно безрадостному положению дел, когда пьесы эти (отдалённо напоминая сакраментальное «дышло») сделались одним из самых неуловимых и за’гадочных сочинений сэра Эрика Сати.

|

- И тем не менее, не только партикулярная уязвимость.

- Потому что содержится в этих пьесах и нечто железо...бетонное.

- Почти милитаристское по своей внутренней непреклонности.

- Военное... & скорее даже cделанное во время войны...

- Почти милитаристское по своей внутренней непреклонности.

- Потому что содержится в этих пьесах и нечто железо...бетонное.

И здесь, словно бы случайно прервав неспешное течение собственной речи, точнее всего было бы намекнуть (очень тонко) на некие (очень толстые) обстоятельства..., сделав это примерно в следующих выражениях: «пять гримас» от начала до конца сделаны и, как следствие, пропитаны разрушительным духом раздражения (пожизненным и периодически обостряющимся..., столь тяжёлым для самого Сати лично, но столько же сильным и продуктивным для его сочинений). От них веет..., вернее говоря, попросту несёт не только ударным эпатажем, но и дурно скрываемым желанием Прямого действия. А если кому-то неясны или сомнительны мои слова, то лучшим доказательством тому могла бы послужить прижизненная история «Пяти Гримас „к Сну в летнюю ночь“», всякий раз возвращающая автора в начальную точку того же, дурно скрываемого раздражения. Спустя год, три, пять..., когда давно уже не важен повод или причина, вызвавшая раздражение, затем второе, третье..., ибо в сухом остатке прямо перед глазами маячит один только чистый (арте)факт..., де’фект или грязный аф’фект, если угодно. Вчера, сегодня и даже завтра... слушая эту музыку (исполненную «как надо») нельзя не ощутить почти ядерную энергию отталкивания, заключённую между нот. Пожалуй, даже выкинутый на фасаде лапидарный лозунг: «я плохой!..» или, напротив, «эй вы там, придурки!..» не смог бы вызвать столь же зубодробительного эффекта. — Без агрессии и серьёзности, без желания и присутствия, без места и времени, в звуках, не имеющих прежде известного жанра или назначения. Как безрадостный итог — мы имеем в своих руках подлинную жемчужину экс’тремального стиля Сати, редчайшую & мельчайшую в своём роде (увы, всего-то четыре минуты лёгкого душевного насилия)...

- И здесь, пожалуй, я не удержусь расчехлить свою старую алле’барду, чтобы процитировать одного моего шапочного знакомого...

...только мельком взглянув на «Прекрасную истеричку» (поздний период Активности), результат свалившегося невесть откуда «заказа» (чисто, недетская неожиданность) от «стареющей» куртизанки Кариатис, становится бесконечно жаль, что именно такой Сати: зрелый, эпатажный, вызывающий и шикарный в своём (почти первобытном) хамстве — сделал столь обидно мало, буквально по пальцам можно пересчитать!.. Если не верите, пожалуйте, загибаю у вас на глазах: «Парад», «Пять гримас», «Истеричка», отчасти — последний «Антракт»... — и всё, раз-два-и-обчёлся... Не густо. — Всего шесть, всего пять, всего три, всего ничего. А чем (хотелось бы спросить) всё это время занимались наши добрые обыватели? Наши обаятельные пузанчики, бюргеры, субстрат, бентос, копрофаги?.. — на последний глупый вопрос можно не отвечать, конечно. Потому что это — чистейшая constanta, брат-Константин (чтобы не вспоминать о прочих гусях и гиенах). И тогда, и тысячу лет назад они занимались в точности тем же, чем и — сегодня, чем и — всегда. Они попросту жили, по обыкновенной животной инерции потребляя жизнь внутри и снаружи себя, в качестве основной функции — обеспечивая собственный процесс потребления и постепенно погружаясь в донные отложения. Туда, где они теперь и есть. Сегодня, вчера, завтра. Чтобы их не было. Пожалуй, сказанного вполне достаточно: тихо и просто. Проще уже нéкуда.

А дальше..., дальше, как всегда, можно позволить себе только молчание. Минуту молчания, если угодно. — Около (их) братской могилы, желательно.[19]

— Юр.Ханон, «Два слова ни о чём» (но 2011)

- — Пожалуй, здесь я презрительно оборву эту вполне бес...содержательную речь,

чтобы сделать следующее (полу)официальное заявление...

Впервые..., да..., очень хорошее слово..., именно так: впервые мне удалось услышать «Пять Гримас „к Сну в летнюю ночь“» очень поздно (в пересчёте на годы человеческой жизни). Как сейчас помню: это был уже 1992 год, поздняя осень, в окружающей действительности уже довольно холодно и сыро *(примерно плюс три градуса). Как сейчас помню: встречу мне назначили где-то очень далеко, почти не в Питере..., на улице Марата (место, где я бывал крайне редко). Как сейчас помню: там, прямо посреди грязного города, на узкой заплёванной панели один известный & модный кинорежиссёр..., мой дважды-тёзка, которого я сразу же оценил как «полную бездарность» и «совершеннейшего подонка», передал из рук в руки присланную мне из-за границы (через него, какой-то оказией) магнитофонную кассету..., — не диск, нет.[20] Как сейчас помню: во всём этом событии не было ровным счётом ничего, что следовало бы помнить. — Пришед домой, я далеко не сразу поставил кассету в магнитофон. До того момента был ещё рабочий день с заполнением нотной бумаги неизвестными чёрными значками. Да и на кассете «Пять Гримас „к Сну в летнюю ночь“» находились далеко..., да, далеко не в самом начале. Скорее, напротив — почти в конце. Но когда раздались взрывные звуки первой гримасы..., знакомой мне с детства — это было ни с чем не сравнимое удивление: как далеко от бледной фортепианной копии может находиться её оригинал..., и большой оригинал!.. — Жаль..., чертовски жаль что сам Сати так никогда и не услышал собственной подрывной гримасы. Ни первой, ни последней. — И даже исполненная впервые спустя почти год после его смерти (премьера гримас случилась в Париже 17 мая 1926 года на концерте «Hommage à Satie»),[21] она не дала бы ему ни малейшей надежды. — К (большому) сожалению, первое исполнение прошло под управлением некоего прижизненного (чтобы не сказать: пожизненного) персонажа по имени Роже Дезормьер..., — коротко говоря, второго гимназиста из крайне скудного числа «Аркёйских школьников». Человек безнадёжно унылого и нормативного склада (почти идеальные консерваторские консервы), он попросту не понимал, не мог взять в толк и пожизненно не был в состоянии даже отдалённо представить себе, какой убийственный заряд продуктивного раздражения & эпатажа несла в себе эта маленькая, короткая, почти ничтожная и будто бы смешная музыка... Само собой, в его качествах не было ровно ничего уникального. Тем более, если иметь в виду 1926 год (второй несвежести)...

- Холодно и сухо поклонившись: прощай, мерзавец. — Вот и всё, что я сказал..., без единой гримасы.[комм. 8]

- С твёрдым пониманием, что уходить всегда следовало бы — не оглядываясь.

- Даже если твоя фамилия, в сущности, всего лишь Мендельсон... Или Сытин, к примеру.

- С твёрдым пониманием, что уходить всегда следовало бы — не оглядываясь.

- Холодно и сухо поклонившись: прощай, мерзавец. — Вот и всё, что я сказал..., без единой гримасы.[комм. 8]

Несмотря на видный & оче’видный анахронизм пред(пола)гаемого явления,[комм. 9] с тех давних пор и до (пред)последнего дня Помпеи означенные «Пять Гримас „к Сну в летнюю ночь“» накрепко связаны для меня с (бес)поворотным решением: «идите все в цирк». Или — ещё куда подальше. Потому что никогда..., отныне и до последних дней мира (здания) больше никогда я не стану иметь дел с этими панельными существами...[22] Даже если бы они совершенно переродились, превратившись в подобие..., (жалкое) подобие крылатых эльфов...

е г о

Пять Гримас

Пять Гримас

не ко Сну буде сказано

( история & теория )

...всюду, знать, сплошные маски,

каски, сказки, да гримаски...[23]

( Михаил Савояровъ )

|

и

так, ещё раз (начнём от той же печки)... Или — даже от порога, если так будет приятнее... Одновременно не забывая оглядываться назад.

- Also..., мадам...

Первой причиной появления нового прорыва в искусстве, как это и полагается в подобных случаях, стало — ЕГО — полное отсутствие. Или даже запрет, если угодно. И первым словом здесь станет, как всегда, государство..., и только вторым — война. Безусловно возвышенная и прекрасная..., даже прекраснейшая, — как и все (или почти все) их, несомненно, прекрасные войны, но к тому же — ещё и первая..., и даже мировая. В общем, и говорить нечего: что надо!..., война.

- Впрочем, закончим панегирики. Я же сразу сказал: первым словом станет «Государство».

- Точнее говоря, люди, конечно... Те (несомненно) прекрасные,

- трижды прекрасные люди, без которых невозможно никакое государство.

- Точнее говоря, люди, конечно... Те (несомненно) прекрасные,

- Впрочем, закончим панегирики. Я же сразу сказал: первым словом станет «Государство».

Как (теперь широко) известно, та война началась (была объявлена) 2 августа 1914 года... Точнее сказать, не так..., или не совсем так, хотя и слишком усложнять этот вопрос тоже не хотелось бы. А потому скажем просто и без лишних слов: 2 августа французское государство объявило войну кайзеровской Германии (читай: подлым «бошам»), а уже на следующий день оно же (в лице родной республиканской партии и такого же правительства), видимо, решив не останавливаться на достигнутом, объявило ещё одну войну — только уже сугубо внутреннюю..., и ради достижения победы в ней ввело всем своим согражданам — военное положение.[3] Закон — dura. А дура, в свою очередь — lex. Таким образом, партия и правительство отлично подстраховались, в любом случае выигрывая в войне: либо на внешнем фронте, либо на внутреннем, либо (если уж совсем повезёт) на обоих. Само собой, не стану привирать: я не был очевидцем тех событий... И даже свидетелем не был. Однако (будучи жителем своего времени и даже места) без малейших сомнений могу удостоверить: эти времена и нравы были отвратительны как всегда..., не больше и не меньше. Глядя на них, пожалуй, было бы крайне затруднительно удержаться от рвоты или под’носа..., но от каждодневной и неослабевающей гримасы недоверия — и вовсе невозможно. — Как всегда, бравые люди государства успешнее всего воевали против своих невооружённых граждан. А все прочие победы интересовали их только как внешний повод..., не более того.

Немцы как всегда оказались вполне подготовлены и оснащены. С первых же дней, — армии неприятеля неплохо защищались. Вернее говоря, не так..., поскольку они в основном наступали, — так им было куда приятнее. Совсем иначе развивалась события на внутреннем фронте... — Пожалуй, герр Сати почувствовал это на своей шкуре не сильнее других, скорее — как личное оскорбление или обиду. Только-только набиравший скорость в последние два довоенных года, он испытал нечто, отдалённо напоминавшее мгновенную остановку во время галопа по улицам Парижа. Наибольший урон в первые же августовские дни нанесли..., — нет, совсем не немцы, — а своё, насквозь родное республиканское правительство. Нет, конечно, не следовало бы думать, будто бы они принялись стрелять прямой наводкой — по Аркёю из пушек и пулемётов, хотя... это было бы довольно остроумное решение. Во всяком случае, такую войну можно было бы выиграть... значительно быстрее. Но нет, прежде всего прочего, правительство объявило в стране военное положение и принялось запрещать... — Что именно запрещать? Ответ гениально прост: всё что угодно. Первым делом все зрелища, театры, концерты, музыку, оркестры и так далее — до упора. Понятно, что это значило для Сати..., и без того не блиставшего артистическим благополучием. Все «работники культуры» были распущены, а затем — мобилизованы на фронт..., в незаменимом качестве пушечного мяса.

- Очень приятно слышать. Давно я так не веселился, право слово... Как минимум, первая гримаса обеспечена...

|

Правда, не всё обстояло так уж гладко (на фронтах). Самым сожалительным образом, некий мсье Сати весьма некстати оказался слишком стар и лыс для призыва в ряды действующей армии. Без малого пятидесятилетний, он уже не подлежал прямому превращению в котлету. Это, безусловно, в дурную сторону отличало его почти ото всех записных коллег, знакомых или приятелей (кроме его буржуйского друга дядюшки-Дебюсси, конечно же), которые один за другим, постепенно — вышли... куда-то в боковую дверь. Многие, кстати говоря — навсегда. Париж, только что полный жизни & суеты, опустел буквально на глазах... Однако, тяжелее всего было кое-что другое... Едва только стало кое-что налаживаться..., едва перестало рушиться «с неслыханной дерзостью решительно всё, за что бы Сати ни принимался с величайшей осторожностью...», как эта кошмарная война опять остановила и сызнова обрушила вниз, в прежнюю пропасть даже то немногое, что едва только начало получаться, вопреки инертной артистической среде и сопротивлению академической клаки... Пожалуй, единственным парашютом (или пучком соломки), слегка смягчившим падение, стал поистине невероятный & шикарный для Сати гонорар, полученный в пред’последний довоенный месяц. Это были фантастические три тысячи франков за цикл крошечных фортепианных пьес, почти афоризмов на тему «Спорта и развлечений». — Весенний заказ, полученный благодаря под’ковёрной протекции художницы Валентины Гросс буквальным образом повис, зацепившись за рваные края первых немецких снарядов и бомб. Неизданные ноты буквально застряли на пороге типографии..., и слава богу, что хотя бы деньги на момент объявления войны ещё не все были спущены.[3] Божественные остатки довоенного спорта и развлечений позволили кое-как дотянуть до конца года, сначала перебиваясь с вина на сыр, затем с хлеба на воду и, наконец, с ноя на вой...[26] — К началу второго года той прекрасной (мировой!) войны капрал Сати потерял почти десять килограммов живого веса..., — и ещё спасибо, слава богу скажешь, что живого.

- Тем более приятно слышать. Думаю, теперь и вторая гримаса обеспечена с лихвой...

Пожалуй, теперь уже и можно бы... постепенно переходить к самим гримасам..., так сказать, в их не’посредственном выражении. Как это ни странно было бы слышать, но из-за северной и восточной границы поступали не только ароматные бомбы, красивые снаряды и обаятельные боевые газы. Вместе со всем прочим роскошеством войны, Германия (действуя, практически, напрямую) поставила..., можно сказать, даже импортировала и непосредственные пять гримас „для Сна в летнюю ночь“. — Я сожалею, но всё так и было: потому что осенью 1914 года (уже после начала войны) в Париж вернулся Эдгар Варез (то ли композитор, то ли дирижёр, то ли просто так... музыкант), ещё один (до поры не знакомый) «внучатый ученик» Сати, в своё время испытавший на своей шкуре немалое влияние дядюшки-Дебюсси. Причём, вернулся он не откуда-нибудь, но прямиком из Берлина, где провёл последние три года (то ли в качестве композитора, то ли дирижёра, то ли просто так... музыканта). К слову сказать, только в 1913 году он участвовал как дирижёр и аранжировщик в возобновлении постановки шекспировского «Сна в летнюю ночь» (Берлин, Немецкий театр, режиссёр Макс Рейнхардт). Правда, в той постановке была использована всё-таки музыка Мендельссона (а не Вареза... и не Дебюсси, к примеру..., ради красного словца).[27]

- После скотского Берлина... Пожалуй, эту мелочь вполне можно было бы посчитать за третью гримасу...

|

Несмотря на то, что Сати и Варез уже не раз пересекались в своей жизни и были немало наслышаны друг о друге (особенно, второй о первом), познакомились они только осенью 1914 года...,[комм. 10] причём, в доме у пресловутого «друга»-Дебюсси.[29] — Впрочем, первая встреча прошла почти незамеченной (для Сати). А дальше..., прошу прощения, последует фраза, очень напоминающая китайскую шифровку (от Маты Хари в ставку Вермахта)... — К концу 1914 года у Вареза окончательно вызрела идея парижской постановки «Сна в летнюю ночь» Шекспира..., вероятно, отчасти политической: в противовес берлинской, изрядно нашумевшей год назад.[комм. 11] Казалось бы, и при чём тут «пол’литика» (для паралитика)?.. — однако на деле всё выгля’дело ещё проще, чем можно было бы подумать. Спустя год после нашумевшего немецкого спектакля, Варез надеялся собрать первостатейных авторов и поставить как минимум сопоставимое по своему значению представление в Париже, чтобы наглядно показать всему миру: Шекспир «не принадлежит» Германии, это автор всего мира, Антанты и прежде всего — Франции, ставшей жертвой имперской агрессии.[27] А потому и музыка к новому спектаклю должна была представлять собой некую сборную работу (то ли окрошка, то ли попурри в стиле «модерн») совокупного авторства пяти ярчайших композиторов своего времени: Равеля, Стравинского, Флорана Шмитта, Эрика Сати и, наконец, самого́ Вареза. Причём, всю постановку в целом её автор заранее замыслил (не удержусь добавить: «якобы») как некий «оммаж Сати».[30] По первоначальному замыслу Вареза, музыкальное решение имело некую форму рондо, где в качестве рефрена постоянно возвращались пять будущих пьес Эрика Сати, а всем остальным композиторам предоставлялась роль «эпизода» (по одному номеру на каждого из корифеев): Сати-Шмитт-Сати-Равель-Сати-Стравинский-Сати-Варез-Сати. В конце концов, Сати начинал (белыми) и выигрывал. Вот такой, значит, вырисовывался патриотический спектакль на культурном фронте. — И всё же, трудно избавиться от смутного бес’покойства..., что за странное дело...

- — Спектакль?.. В Париже?.. Шекспир? В 1915 году?.. В условиях закона о военном положении?..

- — Когда любые постановки запрещены партией и правительством?.. Я не ослышался?.. Нет?..

- — В конце концов, не сон ли это? — (хотя и не в летнюю ночь)...

- — Когда любые постановки запрещены партией и правительством?.. Я не ослышался?.. Нет?..

В том-то и дело, что не сон... — В полном соответствии с республиканским законом о военном положении (допускавшим всего два исключения в вопросе о полном запрете всех культурно-массовых мероприятий), Эдгар Варез ещё на стадии замысла решил совместить оба дозволенных варианта. Во-первых, представление должно было состояться в цирке, а во-вторых — спектакль давали с сугубо благотворительной целью: сбор средств на нужды раненых.[31] В конце концов, монпарнасские художники, не попавшие на фронт, тоже пожелали внести свою лепту: пришло время разить врага не только оружием, но и на фронте искусства. И вот, свершилось... В салоне Мими..., пардон, мимо..., я хотел сказать мимов «семьи» Годебски, январским воскресным вечером 1915 года, Варез предложил (чтобы не сказать: «сделал предложение») продюсеру Габриэлю Астрюку взять на себя организацию в Париже новой постановки всемирно-исторического, а также военного, пол’литического & пара’литического значения: «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Повторю ещё раз... для особо непонятливых особ: парижский спектакль был призван (очень удачное слово..., именно так, по закону о военном призыве), если удастся, «догнать и перегнать», затмить и превзойти знаменитую довоенную постановку пресловутого «германца» Макса Рейнхардта. И вот ещё что немаловажно: представление должно быть патриотическим, политически чистым и национально самобытным. А потому..., вместо того, чтобы играть по ходу «сонной» пьесы дряблую музыку «немца-Мендельсона» (как это происходило по инерции в течение последних ста лет), новое сопровождение для союзного англичанина Шекспира должны были сочинить несколько отборных..., самых ярких музыкантов современности, — непременно, выходцев из стран Антанты: Стравинский, Равель, Флоран Шмит и Эрик Сати (под художественным руководством самого Вареза).[29]

|

- Приятно слышать, конечно..., но ещё приятнее — сделать шаг назад...

Габриэль Астрюк согласился участвовать в проекте на правах главного продюсера, в качестве режиссёра постановки был выбран Фермен Жемье. Литературную «адаптацию» текста пьесы в начале весны 1915 года сделал — кто?.., само собой, Жан Кокто, который, по сути дела, только наложил на исходный авторский текст густую сетку из купюр, скромно назвав свою сокращённую версию «Шекспир слово в слово с обширными сокращениями».[27] Впрочем, этот метод не был его изобретением: с самого начала речь шла именно о сжатом (военно-цирковом!) варианте «Сна в летнюю ночь», к тому же Кокто не знал английского языка, пользуясь известными на тот момент французскими переводами Шекспира.[33] Сверх того, этот сценарист (в полном согласии со своими вкусами) привлёк к участию в постановке двух «диких» художников-кубистов: Альбера Глеза и Андре Лота, которые должны были создать цветовые и световые декорации спектакля, а также и костюмы (вполне в своём кубическом стиле).

Таким образом, с самого начала не могло быть и речи ни о какой стилистической нейтральности (спустя полтора года та же история калькой повторилась и с балетом «Парад»). — Заранее учитывая, что все театры Парижа закрылись на «переучёт» (решением партии и правительства), в качестве шикарной площадки для постановки «Сна антанты в летнюю ночь» был выбран, пожалуй, самый богатый по своей истории Цирк Медрано (старинный цирк Фернандо), одно из мест, излюбленных ещё с начала 1880-х годов фумистами и гидропатами, — авангардными ху...дожниками, пи...сателями, по...етами и прочими богемными завсегдатаями кабаре «Чёрного Кота».[34] Первый год (совсем недавно..., я хотел сказать) как главными клоунами этого цирка стали знаменитые эксцентрики, братья Фрателлини: Паули, Франсуа и Альберт. Правда, эти три итальянца (из числа держав оси) слегка разжижали «союзный» дух постановки, но зато их трио сразу пришлось по вкусу парижским интеллектуалам. По замыслу Жемье, три эксцентрика должны были выполнять роли своеобразных «слуг подиума» или комических рабочих сцены, у которых постоянно всё сыпалось из рук и ничего толком не получалось.[29] В согласии со штатным расписанием «Сна в летнюю ночь» им поручались, соответственно, роли Пака, Дудки и Рыла.[27] Собственно, в этом и заключалась роль Сати: генеральный штаб Антанты поручил ему сочинить пять пьес, предназначенных для аккомпанемента отдельных (сольных) выходов (антре) клоунов Фрателлини: по сути, крошечный балет для эксцентрической понто’мимо.[комм. 12]

- Говоря в общих чертах, примерно так и появились «Пять гримас» для несоюзной части «сна»...

- Как видно, всё предельно просто (чтобы не сказать — удручающе просто), и даже сверх того — предельно уныло....[комм. 13]

Сен-сация. Ко(с)мически знаменитый англо-американский цирк «Руссель-Хиггинс & К°» — уже здесь, прямо здесь, в наших стенах! Эта замечательная фирма, величайшая в мире, как говорят англичане, только что обосновалась на авеню Монтень. Вашему вниманию предлагаются самые грандиозные представления, номера и аттракционы первого сорта. Это настоящий стреляющий менестрель; музыкальные клоуны и уникальные певцы, обладающие — всем, всем без исключения..., и даже голосом! Это человек, который виртуозно жонглирует нотой «до» (и до, и после); великолепный оперный баритон-чревовещатель; а также иллюзионист, который так ловко подменяет тональность, что никто даже и не успевает ничего заподозрить! Это воздушная танцовщица на девятой струне; человек-гремучая-змея, который играет одновременно на саксофоне и колокольчиках; до предела обнажённая женщина, которая в любой момент с лёгкостью ставит тактовую черту между двумя пальцами ног, а также невиданная красавица, принимающая невероятные пластические позы..., ну... и так далее. Зрелища многообразны и занимательны до икоты. Однако, напоследок имеется предупреждение: чтобы быть приятным парижской клиентуре, цирк воспроизводит на своей сцене итальянские пьесы, ранее не шедшие во Франции...[3]

— Эр.Сати, Юр.Ханон, «Псевдо’реклама» ( La Revue musicale S.I.M., 1 mai 1914 )

- К тому же (пять раз «увы») гримасы удручающей банальности на этом пункте

не только не кончились, но и напротив того — только взяли первое дыхание.

- К тому же (пять раз «увы») гримасы удручающей банальности на этом пункте

И во первых строках по всем статьям посыпалась «музыкально-союзническая» часть всего проекта: Антанта распадалась буквально на глазах, подставляя под удар политическую благонамеренность авторов. Начать хотя бы с того, что Сати оказался единственным согласившимся на сотрудничество с Варезом. Сочинив свои «Пять гримас» в марте-апреле 1915 года, он остался гримасничать в гордом одиночестве. Остальные трое гениев (Равель, Стравинский и Шмитт..., каждый по своей причине), так или иначе, уклонились от республиканского окучивания Шекспира.[29] — Само собой, также и Сати отнюдь не по доброй воле (но только с гримасой отвращения) согласился участвовать в «сонном» проекте. О причине я уже говорил вполне определённо..., впрочем, для тех, кто проспал, могу повторить (ещё раз..., и ещё не раз): прежде всего прочего, это — крайняя стеснённость в деньгах. — Безвыходная бедность..., почти нищета, упавшая на него с осени 1914 года. Тем понятнее была развязка всей этой военно-шекспировской истории. С самого начала испытавший от всей этой истории (и её действующих лиц) крайне обременительное, хотя и продуктивное раздражение (типические досады типа Vexations), трудно скрываемое и прямого действия, Сати сдерживал себя только до поры, верный данному слову. Его часть музыкально-гримасной работы в проекте была готова первой и (почти) единственной — уже в марте 1915 года, причём, партитура Пяти гримас была (почти) переписана начисто: на последней странице (видимо, слегка задним числом) поставлена дата — 2 апреля 1915 года. Некоторые авторы отмечают, что в рукописи Сати скрывается какая-то загадка или даже тайна...[33] Дело здесь идёт о том, что чистовая копия партитуры, сделанная столь аккуратно-быстро, отчего-то не закончена и имеет вид (за)брошенной работы. Первые четыре гримасы написаны полностью, но финальная часть «Pour sortir» (Retraite) только начата. Аккуратно выписаны первые шесть тактов, а затем — внезапный обрыв, тишина, чистая бумага (совсем как в траурном марше Альфонса). Словно бы автор куда-то вышел (по нужде), и не вернулся. — В конце концов, обычное дело: война, бомбёжки... Во время первых немецких бомбардировок осени 1914 года, когда в очередной раз объявляли тревогу, Сати не раз приходил в дом 11 по улице Коши (не путать с кошкой) и стучал в дверь своих соседей, семьи маляра Вейсьера, чтобы сказать им с какой-то изуверской детской непосредственностью: «добрый день, друзья мои, я пришёл погибнуть вместе с вами».[34] — И в самом деле, что тут возразишь... Может ли быть на свете нечто более актуальное чем смерть. В любой момент дня и ночи..., она может тихонько постучаться в дверь, в окно, в дно кровати, в черепную коробочку... и нужно быть всегда готовым принять дорогую гостью...

|

- Разумеется, не так... Чтобы не сказать даже более того.

— Причины преждевременной кончины «Пяти Гримас» слишком очевидны, чтобы называть их «загадкой или даже тайной»: они ровно таковы же, как и причины их появления. Одним словом они исчерпываются уже не раз произнесённой формулой: раздражение и ещё раз — раздражение. А в двух словах, куда более просто: хроническое отсутствие денег. Сложив первое и второе — получаем партитуру, оборванную в искомый день 2 апреля 1915 года. Едва получив очередное подтверждение своим «подозрениям», что на данном этапе становится вполне реальным вариант не получить за свою работу ни франка (при том, что гонорар и без того выглядел слишком «скромным»), Сати немедленно дал волю непродуктивному раздражению и перестал принуждать себя к работе. Причём, сложившаяся ситуация (скажу я немного понизив голос) была тем более отвратительной, что она с самого начала имела глубоко личностный и даже — личный оттенок. Инициатор «Сна в летнюю ночь» 1915 года (его звали Эдгар Варез, я напомню за каким-то чёртом), втянувший, уговоривший и буквально уломавший Сати на это гримасное дельце, регулярно (& постоянно) смешивал в одном сосуде два тошнотных компонента, составлявших несмешиваемую рвотную смесь... Во-первых, он не только с (экзальтированным) восторгом относился к Сати, но и позволял себе прямо высказывать свои сложно’подчинённые прекраснодушия в лицо королю... А во-вторых, он был отлично осведомлён о стеснённом и (временами даже) отчаянном (без)денежном положении своего визави. Совместив первое со вторым, как минимум, руки опускались..., в том смысле, что очень хотелось бросить работу над партитурой и дать кое-кому по морде (хук слева). Собственно, так и произошло (за исключением удара в лицо, к сожалению) в момент получения критической новости об очередной «отсрочке» гонорара...[комм. 14] — В конце концов, соблазн сказать «всё к чертям» был слишком велик, а реальный риск этого символического поступка — минимален. Партитура была почти готова, черновики оставались на месте (вместе с головой автора) и дописать пятую часть можно было всего за пол’дня работы, что с большой лёгкостью (спустя ровно десять лет, в ноябре 1925 года) и сделал Дариюс Мийо, известный парижский рекордсмен по части скорописи...

Увы..., одним тем причины крайнего раздражения не исчерпывались. И хотя гримасная эмоция была ярко-продуктивной, но весьма обременительной, особенно — в тех стеснённых обстоятельствах вынужденной (военно-аркёйской) изоляции, в которую попал Сати. Тошнотворное, липкое раздражение с самого начала пронизывало всю эту историю, заставляя Сати терпеть (чего он до крайности не любил), скрывать и скрываться, реже разговаривать, чаще отворачиваться, раз за разом превращая своё лицо в гримасы..., от первой до последней. Самым удивительным образом, столь яркую эмоцию постоянно вызывал не кто-либо, как инициатор и главный актор всей сказки про Антанту и её пресловутый «сон в летнюю ночь», — между прочим, искренний поклонник, желавший не только создать произведение патриотическое, но и (одновременно) «посвящение Сати». Казалось бы, чему тут раздражаться: красивая история, польза для родины, приятный человек, прекрасное отношение... — И в самом деле, не только раньше, но и долгие годы после их единственной встречи, Варез искренне и горячо восхищался Эриком Сати и его музыкой, той, которую знал на тот момент.[комм. 15] Сати же, напротив, не только не интересовался музыкой Вареза, но, прежде всего, с громадным трудом переносил даже самое его присутствие.[29] В крайнем случае: переписка..., да и то — только по большой нужде. Поэт-сюрреалист Пьер де Массо, в 1920-е годы бывший знакомым с ними обоими, писал, что Сати с трудом терпел «южный темперамент» Вареза и почти избегал его общества, причём, единственной причиной такого отношения были вовсе «не работы Вареза (которых Сати никогда даже и в глаза не видывал), но — сам человек».[36] Признаться, прочитав эти строки пару дней на зад, я изобразил на своём лице нечто, вроде четвёртой гримасы (не ко сну в летнюю ночь). — Вот уже четверть века, едва услышав оркестровую запись «Пяти Гримас», с того дня..., прошу прощения..., с той поры я пребывал в полной уверенности, что главным вдохновением для этих пьес было раздражение, отвращение и (или) брезгливость. Никогда не интересуясь конкретной (отдельной) природой именно этого раздражения (и не имея поводов настраивать на него свой внутренний микроскоп), тем не менее, ни разу я не имел причин усомниться в его системном значении для жизни & творчества Сати вообще — и для «Пяти Гримас» в частности.

- И вот — пожалуйте. Очередное фиаско. На этот раз — полное...

- Ещё один плод..., продукт очередного раздражения..., или Vexations...

- И вот — пожалуйте. Очередное фиаско. На этот раз — полное...

Не знаю как вам..., мадмуазель..., но я не имею на этот счёт ни малейших сомнений (кроме крупнейших, само собой). Единожды бегло взглянув (вчера), и ещё раз (сегодня), в парные лица двух фотографий Вареза, мне сразу же стало прозрачно ясно: откуда дул этот ветер..., и чем же он (этот приятный молодой человек) так сильно раздражал Сати. — Вплоть до того, чтобы сделать пять гримас вместо музыкальных пьес... — Вплоть до того, чтобы бросить партитуру недописанной... — Вплоть до того, чтобы до конца жизни не опубликовать и не исполнить ни одной гримасы... — Отчасти, эта сказка напоминала бы собою историю болезни... если бы не одна мелочь...

- Прошу прощения, мсье. Но мне, кажется, пора выйти... Что поделаешь, опять vexations...

- Длинное дело..., очень длинное... Практически, длиною во всю жизнь.

- Прошу прощения, мсье. Но мне, кажется, пора выйти... Что поделаешь, опять vexations...

Забавная деталь (почти бантик на прощанье)..., в феврале 1916 года, когда Варез, уже ретировавшийся в Нью-Йорк, прислал Сати письмо с просьбой разрешить ему исполнение «Пяти Гримас» в Соединённых Штатах, Сати не только (с вежливой гримасой) отказал, но и достаточно жестоко поиздевался (поймав на этом маршруте сразу двух зайцев), отправив «в качестве адекватной замены гримасам» кое-какую постороннюю партитуру... авторства Альбера Верлея, одного из своих (исключительно частных, исключительно платных) учеников. И всё письмо, полное всё того же тщательно упакованного раздражения..., и тем более, эта кошмарная «Пастель соло», оркестровая поэма богатого инженера-химика, типичного дилетанта-меломана, сочинявшего на досуге — всё это составило зубодробительный коктейль какой-то изуверски тонкой мести: ещё свежей и не выветрившейся из памяти.[27]

- Очередная (сто тридцать шестая китайская) гримаса, к тому же, сделанная почти за спиной,

- с фирменной сатиерической брезгливостью: чтобы «этот грузин Варез» так ничего и не понял.

- Очередная (сто тридцать шестая китайская) гримаса, к тому же, сделанная почти за спиной,

...Добрый Старый Толстяк...

Получили ли вы мою весточку от прошлого четверга?

Я велел отослать вам «Гимнопедии» от Руара. Я прошу вас отложить на время мою музыку для «Сна в летнюю ночь».

Надеюсь, Вы не против? Причины: разумеется, материал не в полном порядке. [комм. 16]

Взамен я вам посылаю любопытную пьесу А.Верлея — один из моих славных учеников — пьесу, которую я переложил в четыре руки & оркестровал, или скорее, которую я оркестровал & переложил в четыре руки.

Я вам очень рекомендую это сочинение. Это — настоящее соавторство.

Проглядите эту вещь с вашей обычной трезвостью взгляда, мой Толстый Папаша. Она вам наверняка понравится своей наивностью & нежной простотой...[29]

— Эр.Сати, из письма Эдгару Варезу: ( Аркёй, 6 февраля 1916 )

Хотя..., говоря уклончиво, — 2 апреля 1915 года, в день брошенной партитуры, ещё вполне могло показаться, что далеко..., да, далеко ещё не всё так однозначно (плохо). Поначалу Габриэль Астрюк и Фермен Жемье (в данном случае не только режиссёр, но и исполнитель одной из главных ролей) настолько плотно взялись за дело, что в середине июня на базе цирке Медрано «даже» начались репетиции.[29] Затем, с двумя небольшими перерывами, они возобновились в сентябре. — (не)Сомневаюсь, впрочем, что Сати удостоил своим посещением хотя бы — одну из них. Переживавший в эти летние месяцы 1915 года едва ли не самые трудные времена и почти не вылезавший из Аркёя (почти как бомбоубежища), к августу месяцу он совсем обнищал, дошёл до крайности и был вынужден унизиться до того, чтобы письменно испросить денежной помощи у «министерства культуры» Франции через вполне консерваторского академического композитора Поля Дюкá, с которым Сати толком даже и знако́м-то был не с’лишком...[3] Само собой, ещё одно финансово-политическое унижение легло тяжёлым грузом в ту же копилку военно-полевых «гримас» (памяти Антанты), добавив на прежнее место солидную дозу раздражений, вполне аналогичных. — Лицевой счёт мистера-Вареза продолжал пополняться — даже без его участия. Точнее говоря, наоборот — исключительно благодаря ему.

- Таких выразительных неучастий Сати никогда не забывал..., если достаточно понимать мои слова.

- Здесь уже и гримас никаких особенно не требовалось..., на будущее.

- Таких выразительных неучастий Сати никогда не забывал..., если достаточно понимать мои слова.

Как обыкновенно пишут об этом предмете, «тяжёлые условия военного времени в конечном счёте похоронили этот проект»... — Крайне смешно и незабавно видеть подобные не раз жёваные тексты в стиле «третьи руки», словно бы написанные под копирку..., — так, словно бы в «тяжёлых условиях военного времени» не было ни «Парада», ни «Сократа»..., прошу прощения, ни десятков других проектов (с участием Сати и без оного). — Само собой, не смею отрицать. И вправду: «тяжёлые условия военного времени были тяжёлыми и военными». Как говорится, для того немало постарались и враги, и друзья..., по обе стороны линии окопов, всё ближе подступавших к Парижу. — Начиная ещё с весны 1915 года, в цирк просочилась военная чехарда: то одного, то другого участника будущей... постановки выдёргивали из обоймы: то на фронт, а то и в другую сторону... С осени этот процесс резко активизировался. Пожалуй, ноябрь стал кульминацией, когда Эдгар Варез и Альбер Глез были вынуждены (и даже спешно) покинуть Францию (под угрозой призыва в действующую армию) и отплыть в Штаты, а в декабре и сам Жан Кокто не избежал мобилизации, хотя и не на фронт — его приписали к санитарному поезду в качестве мед.брата. Короче говоря, к зиме 1915 года «Сон в летнюю ночь» покрылся (не)первым ледком..., репетиции спектакля, которые, по мнению Астрюка, были весьма многообещающими, были прерваны, «тяжёлые условия военного времени в конечном счёте похоронили этот проект»..., от которого, в итоге, осталась только музыка Сати.[31] Вернее говоря, не музыка, конечно..., а гримасы, его гримасы. — Их было всего пять..., если кто поза...был. Причём, последняя — осталась недописанной (начисто). — Да, да... Очень удачное слово (bon mot, не так ли?) Мне кажется, Эрик мог бы остаться совершенно довольным.

- Начисто недописанной... — Вот так: просто и красиво.

...Вы любите сахар, Дамы и Господа, а сухое шампанское вызывает у вас гримасу?..[34]

— Эрик Сати, «Le Coq» ( №2 за июнь 1920 г. ) [37]

- — Наконец, оставим..., как говорил один мой приятель.[38] В этом вопросе нет ничего ради обсуждения...

Но и кроме того..., кое-что можно было найти в сухом остатке — после тяжёлого десятимесячного сна (будто бы в летнюю ночь). Кажется, где-то наверху (и даже на этой странице) я уже обмолвился, что несостоявшиеся гримасы не только заранее сделали погоду (нечто вроде полигона), но и стали типичными консервами для приближающегося «Парада». Говоря высоким слогом той прекрасной войны, работа (и, особенно, болтовня) вокруг шекспировского прожекта стала артиллерийской подготовкой к будущему большому наступлению (на больную мозоль партии и правительства). И прежде всего, в рамках гримас не для цирка постепенно подбиралась компания (или масонская развед’группа) для нового проекта в том же духе, хотя и без Шекс’пира (во время чумы). Ради простоты назовём его «Парадом»..., хотя в те времена никто из (без)действующих лиц ещё не знал этого названия...

|

— К тому..., хотя бы ради вящей затравки скажем, что всё-таки мавр сделал своё чёрное дело: в июне 1915 года (едва начались первые репетиции в цирке Медрано) Варез по случаю познакомил Жана Кокто с неким художником по имени Пабло Пикассо, имевшим в те времена репутацию самого скандального & радикального кубиста. И в самом деле, что с него возьмёшь: гишпанец. Ведь он даже призыву в армию не подлежал..., что выгодно отличало его от всех прочих (кубистов). Заранее можно подвести знаменатель: этот Пика́ссо не принял никакого участия в работе над шекспировской тенью (и без него вскоре растаявшей в осеннем воздухе), но это стало ещё одной длинной растяжкой по направлению — к Сати и будущему Параду,[31] в котором парижский испанец (едва ли не самый знаменитый в том веке) сыграл важнейшую роль: не только художника-постановщика и дизайнера по костюмам, но и (страшно сказать) скрытого сценариста.

- По сути, заменив во время работы над балетом —

не только самого себя, но и Жана Кокто.

- По сути, заменив во время работы над балетом —

— Кстати о птичках!.. В те поры, работая над своими гримасами (а затем бросив их на излёте) и всё более раздражаясь общением с неким «несносным грузином» амэрэканского происхождения, Сати не был толком знако́м — более ни с одним из участников шекспировского прожекта. В течение первых месяцев лета и в сентябре 1915 года Кокто (зная от Вареза об исключительной роли Сати в будущем «сне») несколько раз пытался найти выход на этого неуловимого (намертво засевшего в своём чортовом Аркёе) «композитора музыки». Сам Варез как-то неловко уклонился устроить знакомство сценариста с автором «гримас», затем Кокто сделал ещё одну попытку при помощи некоего Робера Монфора, (вне)очередного общего приятеля: банковского служащего и (по совместительству) композитора-любителя. Но и здесь как-то не очень склеилось.[29] — Оно и понятно. Вконец обнищавший, голодный и злой, Сати в то лето менее всего был готов на всякие побочные встречи с неясной целью. Страшно представить: но у него не было даже свежих воротничков и чистой рубашки, чтобы иметь возможность нанести визит в «приличный дом». В конце концов, знакомство состоялось только 18 октября, когда «Сон в летнюю ночь» уже почти растаял: они встретились в доме у Валентины Гросс, устроившей это дело со всей тщательностью своей нетщетной натуры.[3] — Впрочем, прожект бывшего спектакля (на «стихи» Кокто) к тому моменту был уже (почти) обречён не быть никогда поставленным.[40] Отныне речь можно (и нужно) было вести только о каком-то новом «сне»..., желательно — уже безо всякого Шекспира... — Равно как и Вареза..., слава богу.

- Хотя неумеренно вертлявый Кокто и сам с первого разу обнаружил недюжинную способность вызывать раздражения...

- Но это, прошу прощения, была (бы) уже немного другая гримаса.

- Скажем так: (далеко) за пределами тех пяти...

- Но это, прошу прощения, была (бы) уже немного другая гримаса.

...Антигармоничный, психованный композитор пишущих машинок и трещоток, Эрик Сати ради своего удовольствия вымазал грязью репутацию «Русского Балета», устроив скандал <...>, в то время, когда талантливые музыканты смиренно ждут, чтобы их сыграли... А геометрический мазила и пачкун Пикассо вылез на передний план сцены, в то время как талантливые художники смиренно ждут, пока их выставят...[3]

— Лео Польдес, «La Grimasse» ( рецензия от 19 мая 1917 г. )

После несостоявшегося «Сна в летнюю ночь» новым прожектом Кокто стала блестящая идея поменять продюсера..., не более того: например, устаревшего Астрюка на — авантажного Сержа Дягилева. А потому и вместо пьесы делать — балет. Всё остальное, включая партию, правительство и условия игры — осталось прежним (как при Варезе). Будущий спектакль остался таким же «будущим». И таким же цирковым. И сверх того, обязательно — благотворительным, разумеется. В пользу тех же фронтовиков, раненых. В общем, всё как полагается (в лучших домах Лондона)...

|

Во всяком случае, на этом месте можно поставить галочку в соответствующую графу, ибо actum est!.., раз и навсегда — начатое докучным Варезом дело было (не) сделано. Совершенно не-цирковой сценарий Кокто, пролежавший без движения..., и принципиально не-цирковые «пять гримас» Сати, показательно брошенные, оставшиеся без цирка Медрано и навек осиротевшие без клоунов Фрателлини — спустя три месяца, полгода, год — словно наглые зёрна плевела, проросли в ещё один насквозь циркульный не-цирковой балет «Парад», ставший (чудом ставший!) одновременно и грандиозным (цирковым) скандалом, и внезапным (эксцентрическим) прорывом в новое — принципиально п о с л е в о е н н о е искусство. Когда легендарные фумисты 1880-х годов внезапно переродились в дадаистов, а прежние гидропаты, выпив воды из козлиного копытца велiкого Сатира, сказочным образом обернулись «сукиными детьми» 1920-х годов и тут же принялись громить выставки, магазины и даже спектакли... (страшно сказать!) самого́ Сати. Потому что после той невыразимо прекрасной войны..., и после того военного Парада 1917 года — первого на свете образца сюр’реализма — уже всё стало не так... и больше не могло вернуться в прежнее русло, продолжая кувыркаться уже по инерции: после полученного (как приз!) великолепного пинка. Сначала с больных ног на большую голову. А затем — наоборот... И так — до полной потери координат...

- А пять гримас..., они были всего лишь предбанником на этом с(т)ранном пути снизу вниз...

- Или, на крайний случай, той сакра(мента)льной вешалкой, на которой кончался цирк и начинался театр.

- А пять гримас..., они были всего лишь предбанником на этом с(т)ранном пути снизу вниз...

...На этой бес...славной ноте, закончив, несомненно, Велiчайшую статью о, несомненно, Велiчайших Гримасах (числом поболе дюжины), тем не менее, я позволю себе..., точнее говоря, я уговорю себя..., а ещё точнее — я заставлю себя..., до поры сдержав раздражение, — сделать ещё несколько шагов вдоль той же дороги, по которой двинулся и мой прото’тип (не поп, нет), весьма отягощённый и обогащённый Пятью принц...ипиально новыми гримасами. Причём, всеми по порядку: от первой — до шестнадцатой..., каждая из которых была очередным шагом по прежде (робко) прикрытому Сати (для самого себя) пути фактической свободы: через раздражение, пренебрежение, небрежение, оскорбление и отстранение. Приведённый список (добавлю для тех, кто не понял) идеально & механически соответствует пяти частям «Гримас» не ко сну в летнюю ночь..., причём, отдельно предупредив, будто русский перевод сделан скорее индейкой, чем переводчиком её мяса на дерьмо :

- 1. Préambule ( Преамбула...тория ) durée ~ 0’45”-0’55”

- 2. Coquecigrue ( Яйце...глист ) durée ~ 0’30”-0’40”

- 3. Chasse ( Травля...до рвоты ) durée ~ 0’25”-0’35”

- 4. Fanfaronnade ( Фанфаронская похвал...ьная ) durée ~ 0’20”-0’25”

- 5. Pour sortir, retraite ( Отвальная, отступление, выход...на пенсию ) durée ~ 0’55”-0’60”

Из приведённого выше спис’ка не (слишком) трудно сделать закономерный вывод, будто овчинка не стоит не только выделки, но также и всего остального... И в самом деле, что за дивная «симфония Брукнера» пополам с реквиемом неМоцарта!..., — таким, кажется, по’длинным велiчием от них несёт, что даже невольно зализываются глаза (и брови). Как говорится, в большом явлении одно только обозначение жанра — уже погоду делает. Даже теряюсь: что бы тут ещё можно было предпринять во спасение... Написав в разгар войны какие-то цирковые «гримасы», трудно было бы рассчитывать на серьёзную оценку своего сокровенного вклада в искусство. И всё-то сочинение с гулькин нос, менее четырёх минут общей длительности; к тому же, каждая его часть представляет собой секундный пустяк с каким-то дурацким (техническим) названием... К тому же, как видно, мы имеем дело с типичной «terre à terre»..., прикладной театральной музыкой (и не более того), вернее говоря, с предельно эксцентричными цирковыми пьесками сопровождения в гротескно-пародийной манере, сочинёнными неким композитором второй руки для конкретных номеров (выходов, фокусов, трюков) итальянских клоунов (к тому же, Фрателлини, вашу мать). — Большоу спасибо. Не имея ни малейшего намерения опровергать только что высказанную точку зрения, безусловно верную, всесильную и,[42] сверх того, профессиональную, тем не менее, прибавлю ещё несколько слов поверх сказанного (таким образом, залив его небольшим слоем крема).

И не будем забывать, чем мы все обязаны Мюзик-Холлу и Цирку. Оттуда к нам очень часто приходят разработки, тенденции, редкости ремесла и самые забавные новинки... Иногда они до того забавны, что мы (от смеха) их даже не замечаем... Пожалуй, это неплохо, после всего.

Мюзик-Холл и Цирк — обладают очень сильным новаторским за́пахом, но главное, чтобы они находились — не в своей тарелке. Вот в чём главный секрет: быть там, где тебя не ждут...

Но если я говорю о Цирке и Мюзик-Холле, это нисколько не значит, будто я готов немедленно вернуться на два шага назад и сызнова писать «ужасную гадость» для божественной э-э-э...Полетты Дарти. Всё обстоит как раз наоборот. Я готов, оставаясь на своём (не своём) месте, принести её туда, где она никогда не могла бы оказаться.

Отныне место «умирающего лебедя» — в Цирке, не иначе! Сногсшибательный номер! Заранее приятно посмотреть на афиши... — Весь вечер на арене! Полёт под куполом без страховки! Смертельный трюк с полудохлой птицей. «Крайне печальный конец»...[3]

— Эр.Сати, Юр.Ханон, «Записные бумажки, записанные книжки» ( 1 ноября 1918 )

Партитура «Пяти Гримас» (не ко сну, совсем не ко сну в летнюю ночь будь помянуты) была написана для нормативного циркового оркестра (именно для того, который подвизался в цирке Медрано во время войны, точнее говоря, весной 1915 года). Перечисляю для желающих сунуть сюда голову: флейта пикколо, две флейты, два гобоя, английский рожок, два кларнета, два фагота, контрафагот, две валторны, три трубы, три тромбона, одна туба, обычная струнная группа («а дуе»), а также два ударника, в полном распоряжении которых находится малый цирковой набор: литавры, военный барабан, тарелки и, вдобавок, ещё очень «большая касса». — Между прочим говоря (милая деталь, вроде виньетки на каске бравого капрала), спустя много-много времени (а случилось это дело уже при моей жизни, в 1973 году) некая дама в летах (по имени Луиза Варез, если угодно знать) изволила добавить ещё несколько капель синильной кислоты к партикулярному раздражению Сати против... (это я сказал: «против») её покойного мужа. — О..., если бы автор пяти гримас был жив... Какая дивная порка!.., да, да..., я заранее потираю руки,[3] мой «Добрый Старый Толстяк»...

|

- Как мне кажется, сегодня было бы несправедливо забыть (ему, ей) такую славную мелочь..., спустя почти шестьдесят лет.