Меблировочная музыка (Эрик Сати)

Разговор с тобой короткий,

Меблиро́вочная му́зыка (Musique d’ameublement, фр., — для тех, кто не понимает по-русски) — слушайте, вы... Сегодня (говоря только к примеру) или завтра я пришёл сюда, чтобы заткнуть... очередную дырку, проделанную, как всегда, вашими ленивыми задницами. И небрежением — тоже вашим. Нет... Не моим. — И не его...

Впрочем, остановимся: всё равно никто не знает ничего мало-мальски определённого... о последнем. Равно как и о пред’последнем...

Начало : «музыка Раздражений»

Н

— Нет, конечно. «Меблировочная музыка» не стала первым открытием или предвосхищением в жизни этого Эрика (Сати). Так не было... К моменту её создания он уже носил, носил... пока не заносил (до дыр) титул обще’признанного «Предтечи» такого знаменитого направления в музыке, как импрессионизм. Если кто не знает, не помнит, не хочет знать — значит, сейчас напомню... вкратце. — Это было ещё в 1887 году..., за пять-семь лет до первых (импрессионистских) опытов Клода Дебюсси в этом новом стиле, Эрик Сати уже опубликовал свои «вполне себе импрессионистические» пьесы для фортепиано, а затем и несколько романсов, заранее утеревших нос будущему направлению в музыке (не исключая, впрочем, и его будущих направителей & управителей). А ещё три года спустя Сати — по случаю познакомившись с одним молодым композитором, уже не...посредственно — (словом и делом) — поучаствовал в формировании его нового творческого почерка. К слову сказать, этого приятеля звали — тоже Клод... И тоже — Дебюсси. Про Мориса Равеля, общепризнанного «номера-2» в импрессионизме я сейчас даже и заикаться не стану..., поскольку в те времена он только ещё ходил под стол,[комм. 1] и попросту обожал сочинения Эрика Сати — находясь на некоторой (уважительной) дистанции... ...Заметьте себе: я никогда не нападал на Дебюсси. Мне вечно мешали только дебюссисты. Прошу иметь в виду, раз и навсегда: не существует никакой школы Сати. Так называемый «Сатизм» попросту не смог бы существовать. Именно во мне он нашёл бы своего первейшего и непримиримого врага. Однако здесь мне придётся немного отвлечься... (не в смысле скуки)... Кажется, только что (и немного выше) я сказал, что эта «Меблировочная музыка» была придумана Эриком Сати в 1914-1916 годах... Ну да, так и есть. Сказал... А значит, вы можете с полным основанием сплюнуть в мою сторону, мадам (не месье, нет). Потому что я — соврал, оказывается... (ну чисто, как очевидец). Да... Потому что эти мои слова — чистейшая неправда. И даже поклёп-с.

Дело идёт о том, что в 1916 году (если об этом можно судить наверное) было придумано только са́мое название или, если угодно, только термин — для этой новой выдумки на ниве искусственного искусства. Между тем, хотя раньше названия — и не было, однако явление (так сказать, «вещь в себе») существовало уже долгое-долгое время..., чтобы не сказать: «ещё дольше».

Эрик Сати (а ведь речь всё это время шла именно о нём)..., тогда ему было всего-то 25 лет... — четверть века. Почти 26... И вот, этот молодой человек, находясь в состоянии сильной (и вполне оправданной) аффектации (или досады) на предмет своей страсти, неумеренно уклончивую, ветреную и дурную возлюбленную по имени Сюзанн Валадон, Сати (ради отвлечения и), вместо того, чтобы бездарно скандалить или угрызаться угрызениями — попросту сочинил очередную пьесу (для фортепиано). Эту пьесу, не слишком длинную, но зато — чрезвычайно однообразную по звучанию и настроению, он назвал — «Раздражения». Именно так: «Раздражения» — во множественном числе единственного вида... Впрочем, здесь возможны и варианты. Дело в том, что Сати — до некоторой степени был — французом, а потому назвал свою пьесу тоже по-французски: «Vexations» (где буковка «s» в конце слова однозначно указывает на множественное число). Кроме упомянутых «Раздражений», это слово также возможно перевести как «Досады» или даже — «Неприятности». — Возвращаясь к музыке раздражений, сама по себе эта фортепианная пьеса, достаточно странная по гармоническому языку, почти атональная, была (хотя и не слишком видным, но всё же) новаторством, — впрочем, если бы не одно обстоятельство. Скромное, но всё-таки важное. Дело в том... (и здесь, пожалуй, мне следовало бы — незаметно — перейти на красную строку)...

Значит, 840 раз… Восемьсо́т соро́к (прописью)... — При всей скромности времени и труда, потраченного автором на эту ре-марку, её эффективность оказалась — поистине чудовищной. Почти тысячекратная прибыль (или напротив, убыток?) — Подобному бизнесу в области искусства мог бы позавидовать даже сам клонд’айк.[комм. 2] — Повторённая 840 раз, эта раздражённая пьеса могла бы занять всё ваше время от обеда до забора и затем обратно..., — или нет, лучше скажу не так...

Это именно он, «телятина» Анри Соге стал тем «случайным» человеком, который спустя почти 70 лет после создания «Раздражений», «Неприятностей» и «Досад» — вытащил этот маленький листок и показал его (опять) начинающему «композитору», Джону Кейджу. И не только один этот (показал)... — Вместе с рукописью «Vexations» он выудил из своего архива ещё несколько поздних пьес, относящихся уже к числу настоящей (читай: названной!) «Меблировочной музыки». Вот так и случилось, что волей одной случайной индейки, в руках у этого случайного Кейджа совершенно случайно оказалось несколько маленьких автографов, которые этот случайный дяденька Соге долгие годы случайно хранил у себя, ничуть не понимая их настоящего смысла, умысла или, хотя бы, замысла. Трудно поверить, нетрудно представить: но все эти странные клочки бумаги этот (почти) деревенский оболтус и светский хлыщ (ордена позорного легиона) — считал просто шуткой, очередным чудачеством Сати или его мистификацией — уж неизвестно с какой целью и в каком направлении...[12] И только тогда, открытая заново этим пресловутым Джоном Кейджем, будущим «отцом» будущего минимализма, пьеса «Неприятности» вернула себе настоящий, замысленный автором вид.

Впрочем, далеко не одни только «Раздражения»..., — и не один только Сати.

Оставив на время свои фумистические эксперименты с музыкой, на сей раз Альфонс Алле решил опередить грядущий (и всего-то через семьдесят лет!) минимализм — в области театра и литературы. Его тоже маленькая и «тоже пьеса» (но только не музыкальная, а «драматическая», впрочем, почти цирковая по своему духу и стилю) «Месть Ма́гнума» («La vengeance de Magnum») была опубликована в сборнике рассказов «Дважды два — почти пять» («Deux et deux font cinq», Paris, 1895).[9] Впрочем, и у него дело не обошлось без «раздражения»..., да ещё какого! — В финале этого небольшого циркового дивертисмента (с участием зверей и старухи) автор строго предписывает «артистам» повторять несколько специально выписанных «номеров» (шагов или «тактов») пьесы — десять, двадцать или более раз — в общем, повторять, повторять и повторять ровно до тех пор, пока публика окончательно не «посинеет» от озлобления.[9]

Таким образом, династия онфлёрских эксцентриков, играя свой прекрасное трио почти в унисон, сработала — в четыре руки (без задних ног)... А потому и я повторю ещё раз: Альфонс Алле, старший приятель и почти друг Эрика Сати — тоже расставил все будущие точки «репетативного» искусства с опережением на целых полвека.[9] Причём, действуя далеко не только и не столько в музыке, но прежде всего — в беллетристике, театре и даже кино.[9] Неспроста..., чтобы не сказать другое слово..., в общем, далеко неспроста Эрика Сати до конца (его) дней преследовало (отчасти) хулительное прозвище «Альфонса Алле музыки». Прежде всего, подростковая близость духа и саркастическое, почти обструктивное отношение к самому себе сближало этих двух новаторов, (пардон) — людей, которые не умели и не желали «делать как все». А затем уже (между ними) происходил и прямой обмен..., так сказать — взаимовлияние.[9]

Потому что не одни только «Раздражения»..., далеко не только они предвосхитили минимализм — на эти пресловутые 70-60-50 лет. В сущности, какая мелочь! — на весах мелочной человеческой истории... И здесь, пожалуй, дело — только в ремарке, наконец, поставившей все точки над «Ё». Но и безо всяких повторов..., для музыки Сати 1890-х годов вообще было в высшей степени характерно внутренне бесконфликтное, тягучее, почти монотонное звучание, лишённое контрастов, вспышек и резких переходов (а иногда даже — лишённое тактовых черт). Едва ли не самым «ярким» образцом такой бестактной и безысходной музыки стали «Готические танцы», написанные практически в то же раздражённое время (март 1893 года)... Эта однообразная («средневековая», как представлял себе сам Сати) музыка, которая непонятно с чего начинается, непонятно где заканчивается и до крайности слабо различается (к примеру, если попытаться сравнить эти, с позволения сказать, танцы между собой)... Примерно в том же «монотонно-монофоническом» духе выдержаны более ранние «Перезвоны Розы & Креста» и, напротив, — более поздние «Холодные пьесы» (последние — написаны уже в 1902 году). Пожалуй, единственная деталь, которая безусловно отличает их от «Раздражений» — это отсутствие предписания «исполнять пьесу 840 раз подряд» ... (ну, или хотя бы 360, на худой конець). В остальном же — остаётся только сделать вывод и закрыть за собой (ещё одну) дверь...

Если его и признавали, то в лучшем случае — чудаком. Не раз, и не два раза так случалось: Сати словно бы забегал вперёд и опережал свою эпоху, — иногда на пять лет, иногда на десять, а порой — даже и на полвека (чтобы не сказать больше). Вот отчего, оглядываясь назад..., или поглядывая вперёд, в подписи к своему известному автопортрету 1913 года Эрик Сати поставил такие слова, впрочем, не слишком-то радостные: ...я родился слишком молодым — во времена слишком старые...[9]

Продолжение : «музыка Досад»

Н По эпатажному замыслу самого́ Сати «Меблировочная музыка» должна была стать, прежде всего, предметом техническим, почти безличным (читай: почти лишённым авторского оттенка) и, как следствие, бесконечно далёким от любого творчества. Разумеется, эта карта отнюдь не была чистой..., или, тем более — искренней. И я ничуть не собираюсь рассказывать до конца все тайны и показывать все тайнички, кроющиеся в тёмных уголках этой досадливой черепной коробочки: и в самом деле, было бы весьма небезынтересно узнать, по какой-такой причине Сати, этот махровый индивидуалист и ригорист до мозга костей, «внезапно» решил отказаться от гегемонии творческой фантазии и якобы механизировать процесс создания (и воспроизведения) музыки... (чтобы не говорить о «воспроизводстве» — в целом). Скажем проще и уклончивее: безусловно, это была — поза. Очередная поза ... (или позиция, если угодно) — из длин-н-н-н-ной серии прекрасных поз (выдающейся прямоты), из которых, в конце концов, состояла вся извилистая линия жизни & творчества Эрика Сати.

Лучшей чертой своего изобретения Сати (якобы) считал..., или, во всяком случае, декларировал — его интерьерную незаметность или, напротив, крайнюю назойливость. В каждой новой из своих меблировочных му́зык, которых, в итоге, было не так уж и много, он старался выдать своего рода — промышленный образец, выплюнутый в этот мир не художником, а неким звуковым заводом, индустриальным конструктивистским конвейером, один за другим — аккуратно штампующим ритмичные звуки (для) повседневной жизни. ...Импрессионизм — искусство неточности (низкопрецизионное). Сегодня мы желаем — искусства точности (высокопрецизионное). На место импрессионизма — приходит прессионизм...[7] Словно бы постоянно рассуждая на заданную тему, и пережёвывая только ему известный..., и наболевший тезис, ещё в виде зачина для будущей меблировки, Сати договорился до того, что ради архи-важного дела «меблирования будущего искусства» придётся «попросту» совершить революцию..., этакую ма-а-а-аленькую революцию — пускай даже и в области психологии восприятия. Подобно фумистам (а позднее, дадаистам и фонфористам) он попросту решил устранить постоянно вызывавшую его досады — публику. Самым экономным и эффективным способом на этом пути ему показалось — превращение всех и вся в некий предмет (или вещь). И прежде всего, нужно было сгладить или убрать вовсе эту несносную физическую разницу между композитором и публикой (автором и заказчиком): фактически, теперь все должны были стать подобием некоего «идеального бюргера», как бы он ни был безобразен и туп на деле.[17] — В противовес традиционной музыке, так или иначе следовавшей эстетике прекрасного..., в противовес традиционной музыке (духовного) потребления, которую нужно слушать, отвлекаться, развлекаться и даже любоваться ею, — Сати решительно выдвинул Новую музыку, которую слушать не нужно, до такой степени она проста и неинтересна. По сути говоря, «Новая музыка» (по зловредному замыслу Сати) — в идеале — должна ничем не отличаться от своих слушателей.

...Это уже давно не новость и совсем не «модно» – иметь импозантный вид. Последний «писк» требует совершенно других вещей. Например, на почётное прежде место «духовности» приходит вид «духовки». Теперь в моде высокий «стиль фурно»: кочегарки, газовой плиты и другой художественной «фурнитуры». Определённо, немцы из нас ещё и не то выбьют своей незатейливой окопной химией...[7] — А теперь, прошу прощения, несколько слов в пользу бухгалтерóв...

Отвечая на незаданный вопрос, могу только досадливо поморщиться. — Нет. Не так просто установить точную дату рождения, — а тем более, когда это событие происходит — почти без свидетелей. Практически — там..., под забором. Или в кустах. Хотя ... в данном случае — дата не так уж и важна. Как говорится, снявши голову, по яйцам не плачут. По-видимому, дело имело примерно такой вид: точный рецепт изготовления «Меблировочной музыки» (но всё ещё — без окончательного «меблировочного» названия) созрел у Сати к весне 1914 года, за считанные месяцы (или годы) до начала очередной прекрасной войны с Германией. — В записной книжке этого времени (или тех времён) можно обнаружить несколько примерно однородных записей, намеренно стилизованных под кричащую уличную рекламу. По всей видимости, меблировочная музыка уже вполне созрела внутри коробочки и настойчиво просилась наружу, во внешний мир людей (а не идей), требуя своего воплощения, желательно, конечно — коммерческого : ...Общественное Агентство содействия Концертам и Спектаклям. Усиленная и навязчивая музыкальная реклама. Мы лезем прямо в уши! И не возвращаемся обратно. Обращайтесь к нам. Гарантия мгновенного попадания! Вы никогда так не пожалеете! А если не захотите, мы закатим вам жуткий концерт..., прямо у Вас дома, на кухне или в прихожей...[7] Разумеется, бравые боши всё устроили как нельзя лучше: пожалуй, ни одна музыка досады не могла бы сравниться с таким ... зубодробительным эффектом. — Спустя всего полгода этой замечательно-прекрасной войны, безусловно, занявшей своё место в пантеоне лучших войн этого человечества, Сати не только отчаянно нуждался в деньгах, но и попросту — голодал. По закону о военном положении, со всей заботливостью принятом партией и правительством, все развлечения и зрелища были отменены в первый же месяц после начала войны: театры и концертные залы закрыты, а музыканты и прочие артисты — могли свободно отправляться только на фронт... чтобы не сказать — куда подальше. Собственно, так они и поступали.

Наконец, спустя два года хронической затяжной войны, законы и нравы понемногу начали смягчаться (чтобы не говорить о «послаблениях»). Не стану сейчас говорить обо всём, но напомню только одно крошечное событие... — В мае 1916 года известный модельер и кутюрьист Жермена Бонгар организовала в своём доме небольшой светский раут, сопровождаемый более чем камерным концертом (из двух композиторов) под условным названием: «Гранадос-Сати». И в самом деле, за два года глухого молчания (если таким словом можно назвать эту бездарную войну) публика попросту истосковалась по звукам любой музыки..., — кажется, уже безразлично — какой. Вечером, после концерта — Сати сумел заинтересовать хозяйку салона своей (на первый взгляд безумной) идеей постоянного сопровождения покупателей в салонах и магазинах ненавязчивой, словно бы механической фоновой музыкой (и — ни слова о досаде!..., моя дорогая). Однако «скоро (ли) сказка сказывается». Каков бы ни был интерес Жермены Бонгар, внезапно проснувшийся к «магазинной музыке», но сложившаяся к тому моменту обстановочка..., прямо скажем, не слишком-то располагала к искусству. Немцы понемногу наступали, Париж находился — на военном положении, постепенно переходившем — в осадное..., чтобы не сказать — досадное. — Но в конце концов, и это отступило куда-то — на второй план. Лёд, казалось бы, тронулся. Наконец-то! — Сати получил маленький драгоценный заказ от модного дома Бонгар на создание первого образца меблировочной музыки для салонов по продаже одежды... Хотя и произошло это историческое событие очень поздно... — только к февралю 1918 года, спустя почти два долгих года той войны...

В 1917-1919 годах Сати, вечно сеявший вокруг себя плевелы идей, не раз пытался исполнять, пропагандировать или просто указывать на свою «Меблировочную музыку». Как правило, это происходило в узком круге его друзей-учеников (отчасти, эпигонов и прихлебателей), однако едва ли не все они регулярно вызывали его досады — очевидным непониманием, а временами — даже более того...[20] Пожалуй, больше всех ворчал и (как правило, за глаза или за спиной) даже ругался известный поганец Жорж д’Орик, что сначала привело к дополнительному охлаждению в отношениях, а позднее — и к полному разрыву. Пожалуй, Сати и не слишком беспокоился бы по этому поводу... Но судьба нового изобретения весьма сильно его беспокоила: именно по этой причине он и проверял свою неосуществлённую (пока) идею — на чужих ушах и головах... Её настоящее (и потенциальное) значение казалось ему — много превосходящим любой внешний эффект.

На первый взгляд здесь может показаться какое-то противоречие..., вполне трафаретное для артиста. С одной стороны, в задачи Сати вовсе не входило как-то развлекать или радовать потенциальных меблировочных слушателей своим новым изобретением. Даже напротив того, он всячески старался подложить под своё странное изобретение идеологию: солидную и серьёзную — как никогда прежде. Но с другой стороны, налицо какое-то неуместное беспокойство... оказаться в этой связи — не оценённым или не по́нятым. Отвечая на заданный самим собой вопрос, мне остаётся только подытожить: «но противоречие ли это, в самом деле?» ...Публика уважает Скуку. Для неё Скука — таинственна и глубока. Курьёзная вещь: против скуки — аудитория беззащитна. Скука приручает её, делает кроткой и послушной. Почему же людям гораздо легче скучать, чем развлекаться?... Это — лучшее слово в пользу Меблировочной музыки...[7] И всё-таки, ожидаемый эффект следовало проверить. Особенно это было важно, учитывая совершенную новизну предлагаемого продукта. До сей поры ещё никто ... ни разу... не (доходил до такой наглости)... чтобы предложить почтенной и(ли) (не)уважаемой публике насладиться неограниченным числом повторений одного и того же, без малейших изменений.

Наконец, (эта бес’конечная война всё-таки за...кончилась и) вскоре подвернулся удобный случай. В тот день, что называется, Сати был полностью в своём праве и мог свободно распоряжаться и временем, и программой... 5 апреля 1919 года в концертном зале Уиген состоялась долгожданная премьера. Концертное исполнение «Сократа» — «симфонической драмы» Эрика Сати. Говоря между нами, эта (с позволения сказать) «драма» сама по себе была столь монотонной, бесконфликтной и недраматической, что (пожалуй) только Сати мог выдумать такой трюк: назвать эту тихую музыку — «драмой».[22] Пожалуй, в тот день, 5 апреля 1919 года были все причины назвать вечер Сати полностью меблировочным. Сначала, в первом отделении звучала «меблировочная драма» «Сократ». А в перерыве, точнее говоря, во время антракта молодой (тоже композитор) Артюр Онеггер (в недалёком будущем — один из «Шестёрки») буквально в нескольких словах представил публике «маленькие пьесы для меблировочной музыки, изобретённой Эриком Сати». Собственно, его миссия была весьма скромной. Получив от Сати маленькую бумажку, он попросту прочёл небольшое пояснение — выступая как диктор от имени автора.[23] Забавно отметить ещё одно несовпадение... даже в этом конферансе была некоторая странность (возможно, тоже меблировочная). Пожалуй, Онеггер был самым неподходящим из всех молодых, кто мог участвовать в этом странном событии. Скорее всего, он согласился на эту миссию только из вежливости..., или по ровности и спокойствию своего характера, отчасти швейцарского... — Пожалуй, как никто другой из будущей «Шестёрки», он был далёк от неугомонной эксцентричности Сати и его странных «выходок». Скорее, они его даже раздражали... и он, временами, сторонился. Впрочем, сразу оговорюсь: его отношение ничуть не мешало ему воспринимать те идеи, которые показались успешными, интересными или продуктивными. И за примером здесь ходить далеко не нужно. Нисколько не сочувствуя меблировочным выходкам Сати (и даже временами ... не без досады «отругиваясь» от аркёйского мэтра), Онеггер, по сути, сделал себе имя — на практике от меблировочных теорий. — Разумеется, я говорю сейчас о са́мой известной его оркестровой пьесе «Пасифик 231», имевшей успех не менее шумный, чем её звучание — в кульминации... Этот небольшой опус слишком явно стоял особняком во всём его творчестве, чтобы не обратить на него внимание... Описывая средствами музыки движение большой машины (паровоза с вагонами), Артюр Онеггер (со свойственной ему швейцарской обстоятельностью) развил (и увёл несколько в сторону) идею индустриализации музыки — в чисто изобразительном, так сказать, импрессионистском ключе...

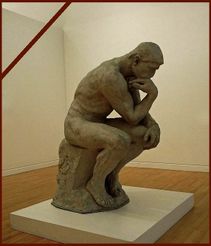

Оставим, в конце концов, этого Онеггера... Типичный бош, его натуральная натура всегда была отчасти немецкой, досадно-вагнеровской..., чтобы не сказать — слегка одержимой запором... глубоко-мысленным. — Но ведь даже и самые близкие приятели (& «ученички») Сати весьма слабо понимали его намерения. Особенно ярко это было понятно на фоне скандальной премьеры, буквально — вспышки «Парада» (1917) — и всего, что последовало за ним... Прошло, казалось, всего два года. Даже меньше. И вот, какой-то престранный «Сократ» — весь монотонный и вялый, снизу доверху... Но «Сократ», по крайней мере, хоть как-то оправдывал своё настроение — темой, частично трагической, античной и тягостной...[22] Но затем (сверх того), ещё и какая-то «меблировочная музыка»... это уж казалось всем любителям и знатокам Сати — едва ли не высшим воплощением обыденности во всём его творчестве. От него вечно ожидали шутки, эпатажа или взрыва, («Альфонс Алле музыки», как-никак!) но уж во всяком случае — не такого унылого однообразия. И всякий из них пытался хоть как-то (здравомысленно) истолковать для себя по-своему эту странную выходку... Леон-Поль Фарг определил musique d’ameublement как «музыку хозяйственную или бытовую», максимально упрощённую, а Блэз Сандрар, совсем уже опростившись, счёл «очередным типом оружия — в постоянной борьбе Сати против многозначительной музыки, (вроде какого-нибудь Брукнера или Брамса) которую слушают непременно в позе мыслителя, подложив (все) руки под голову»...

Следующее известное исполнение в жанре меблировки случилось почти год спустя, 8 марта 1920 года — в галерее Барбазанж. В двух антрактах (не музыкальной) пьесы Макса Жакоба «Хулиган — всегда, гангстер — никогда», Сати определил к исполнению парочку специально написанных штуковин из «Меблировочной музыки» (для очень маленького камерного состава). Пять музыкальных инструментов бесконечно повторяли короткий четырёх-тактовый мотивчик, причём, в обоих случаях — не сочинённый Сати... Пьесы носили подчёркнуто романтические названия. Первая была — «В бистро», а вторая называлась — «Гостиная». Согласно философскому замыслу композитора, «в бистро» постоянно повторялся короткий мотивчик из оперы «Миньон» Амбруаза Тома, а «в гостиной» отчего-то крутилась (повторяясь сотни раз) — окороченная тема траурного танца Сен-Санса. — Нет, довольно швейцарских часов и роялей в кустах... На этот раз — уже не Онеггер... Этот «таинственный соавтор-сюрприз», имя которого так тщательно и громко «скрывала» газета — был не кто иной, как Дариус Мийо, единственный из молодых последователей Сати, кто поддержал (и словом, и делом) его экстравагантную выдумку. Правда, сам Мийо меблировочной музыки писать не стал, но зато, по крайней мере, не фыркал, и даже — активно помогал, участвуя в организации концерта. Пожалуй, именно на Мийо знакомство с «меблировочной теорией» и участие в «меблировочной практике» Сати оказало наибольшее влияние & вливание. Во всяком случае, именно с 1920 года это привело к значительному «полевению» авангардных взглядов Мийо и появлению в его творчестве ярко выраженных экс’периментов, «трюков» или «выходок», в ходе которых он пытался переварить (в меру масштаба своего дарования, понимания и умственных способностей) несомненно конструктивистские и индустриальные конвейерные идеи, скрыто заложенные внутри очередного открытия Сати, подобно тротилу (или начинке в пирожке).[25] ...Это Са-а-ти-и пишет вам: он только что закончил две свои «меблировочные штуки». Он счастлив как король. Мы их всех непременно «будем иметь», вот увидите. Читали ли вы <свежий номер> «Comædia»? Я ... весь стал очень шершавый от этой статьи. Да, очень. <...> Ах, как же я вам благодарен за ваш приход в «Меблировочную Музыку». Да, мой старик...[7] Эта благодарность, и даже восторг... тем более поняты, что Сати не получил ровно никакой помощи (но скорее, даже обструкцию) от тех, кто (казалось бы) более всех должен был ему помогать. Разумеется, прежде всего я имею в виду какого-то Жана, — хотя и не музыкант, но именно в эти времена он пользовался багажом Сати — буквально как своим, в ежедневном режиме... Всего за неделю до исполнения «меблировочных пьес» в галерее Барбазанж, и чувствительно беспокоясь о приёме — у неподготовленной публики, Сати написал, пожалуй, свой самый пространный & связный текст, посвящённый этому странному изобретению. В письме этому Жану Кокто он последовательно излагает некие важные & отрывочно-отрывистые тезисы (то и дело срываясь в уже знакомый тон уличной рекламы), а затем просит его написать более популярную и удобопонятную вступительную статью (нечто вроде буклета или оперной программки) для приближающейся премьеры. ...Для Старого Жана: Ну..., и что я могу сказать после такого шикарного письма?.. — Нет..., к сожалению, ничего.

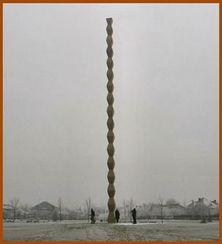

Пожалуй, единственным — кто немедленно и безоговорочно принял меблировочную музыку — практически, как своё собственное изобретение — был ещё один странноватый эксцентрик от искусства, но только «не композитор и не музыки», а совершенно напротив — «скульптор форм». Его звали — Константин Бранкузи. Узнав впервые о новой музыкальной «меблировке» Сати (а они познакомились только в 1919 году), он не задал «мэтру» ни единого вопроса..., но только подвёл к небольшой скульптуре..., почти фрагменту, стоявшему на одном из каменных кубов его мастерской. Это был первый вариант его «Колонны без конца», вырезанный из дерева ... (кажется) в том же 1917 году. Пожалуй, трудно было бы представить более точное соответствие. Почти идеальная параллель формы и мысли: между музыкой и скульптурой. Будучи отменным пошляком, можно было сказать примерно так: «застывшая в металле меблировочная музыка»... Или ещё так: идеальная иллюстрация к тому, что представляет собой минимализм. Как таковой... — Состоящая из одинаковых сегментов (ромбоидов), повторяющихся всё выше и выше, «Колонна без конца» и в самом деле была вариантом меблировочной музыки..., — и, что самое ценное, созданным независимо от Сати..., хотя и в одно время с ним. И почти в одном месте... во время большой и красивой войны.

Почти половину жизни, словно преследуемый навязчивой идеей, Бранкузи повторял ещё и ещё — свою бесконечную колонну. Уже после смерти Сати он сделал второй вариант, затем ещё..., пока не установил, наконец, настоящую... уходящую в небеса колонну — в маленьком, забытом богом Тыргу-Жиу, — на своей (первой, неласковой) родине, в Румынии. Буквально чудом успев закончить — до начала ещё одной войны, следующей..., несомненно, ещё более красивой и славной, чем первая... С каким нетерпением ждали мы все продолжения... И оно пришло.

Впрочем, я вернусь немного выше..., и назад, к означенному вечеру 8 марта 1920 года. Место. Время... Галерея Барбазанж. Антракт пьесы Макса Жакоба «Хулиган — всегда, гангстер — никогда»...

...чтобы создать ощущение, будто музыка звучит со всех сторон, мы разместили кларнетистов в трёх разных углах зала, пианиста в четвёртом, а тромбониста — в ложе первого яруса. Специальное замечание в программке предупреждало публику о том, что придавать значения музыкальным ритурнелям, которые будут исполняться в антрактах, следует не больше, чем люстрам или стульям на галёрке. Однако, несмотря на наше предупреждение, едва только зазвучала музыка, вся публика устремилась обратно к своим креслам. — Напрасно Сати кричал им: «Да разговаривайте же! Гуляйте! Не слушайте!..» Они слушали, они молчали. Всё было испорчено!..[28] Приглашённая «не для того, чтобы слушать» меблировочную музыку, но только «прогуливаться, говорить и пить» во время её исполнения, публика, вероятно, была сильно удивлена, увидев Эрика Сати чрезвычайно рассерженным... — Пожалуй, это был первый композитор в истории музыки, испытавший приступ сильнейшей досады и даже — гнева исключительно от того, что его произведение — всё-таки посмели слушать, невзирая на все терпеливые разъяснения и строгие запреты автора-изобретателя... И в самом деле, слегка выходящая за границы приличий, очередная выходка эксцентричного аркёйского мэтра выглядела слегка диковатой. — Да, да... И на том — большое спасибо, дорогой дядя дада...

Завершение : «музыка Неприятностей»

Н Дальнейшее существование этой музыки, которую её странный автор назвал «меблировочной»...

Однако всё это были редкие (или даже редчайшие) меблировочные исключения. Исключения из неприятностей... — Куда чаще попытки Эрика Сати под каким-то соусом просунуть или протащить меблировочную музыку в какой-нибудь концерт или спектакль завершались тихой неудачей. Заказчик любезно соглашался..., соглашался..., и снова соглашался..., — но тем дело, в общем-то и кончалось. В отличие от меблировочной музыки, которая, раз начавшись, уже не имела конца. По сути дела, её можно было только прекратить.

Определённо, им не нравилась эта нехорошая меблировка... Точно так же, как (порой) не нравится зеркало, выставленное некстати..., и в том месте, где его не совсем ждут... Эта их жизнь, монотонная и бесконечно повторяемая..., она казалась им всем — «недостаточно прекрасной». Даже в зеркале... (тем более, что Сати всякий раз предпочитал — трюмо).[34] Ещё одним..., почти невероятным исключением из всех меблировочных неприятностей стал — тот же Дариус Мийо, в те времена (с лёгкой руки Сати) начавший практиковать дирижирование... При чём тут рука Сати?.. — Очень просто. Сейчас объясню. В начале 1923 года случилось поистине удивительное событие..., Мийо привёз из своего американского концертного турне — заказ!.. Что за сладкое слово, в точности подстать ей, меблировке... в аркёйской комнате. Тем более приятно, что он был единственным, этот маленький неожиданный заказ на меблировочную музыку. Единственным в своём роде... — Тем более, что он поступил (усилиями Мийо, разумеется) — из-за океана, от миссис Эжен Мейер, жены директора «Вашингтон пост». Написав маленькую пьеску (и всего-то в четыре такта) для камерного ансамбля, Сати остался невероятно доволен этим происшествием : Дорогой Великий Друг. Я счастлив, как король: я только что окончил «штуку» для американской Дамы. Да. Это из «Меблировочной Музыки» («Обои в кабинете префекта»). Я написал этот образец для оркестра: малая флейта, кларнет in B, фагот, валторна in F, труба in C, ударные & квинтет.[комм. 6] Да. Здесь декоративная & пышная картина — «для долгого взгляда и рассмотрения». Я этим горжусь. Переписываю вещь начисто & поскорее отсылаю. Да. Спасибо... Если вы для меня имеете ещё хоть сотню таких заказов, я — весь в вашем распоряжении...[12] К слову сказать, поистине ошеломляющий это оказался опус (почти эйфорический & гомерический, по своей истории): вот уж оказалась доподлинно — «будущая музыка будущего, и всегда только будущего, и чем дальше, тем будущнее»! — во всех смыслах..., и со всех возможных точек обзора.

Маленькое перечисление... под конец. Не так ли? Именно так: ужасное время. Я не оговорился. Ибо время — по’длинно ужасно.

В конце концов, трудно себе представить нечто — более неприятное и отталкивающее, месье, не так ли? ...Сегодня имеется всё необходимое для повсеместного применения меблировочной музыки. Эта музыка, которая, так сказать, является не более чем частью окружающего шума, всякого шума, привлекающего внимание. Её ненавязчивая мелодичность может смягчать шум ножей и вилок, однако, ничуть не подавляя его, и не навязывая себя. Она меблировала бы неловкие паузы, воцаряющиеся во время молчания & между кушающих гостей. Она оберегала бы их от постоянных банальностей жизни. Она маскировала бы, в то же время, и шумы улицы, которые входили бы в музыку составной частью: без скромности, но и без наглости...[10] Слово зá слово... Страница за страницей... — Трудно сказать, сколько ему тогда было лет..., в эти годы. Но по-всякому, как бы не рассчитывать сумму из разницы, ему тогда был уже далеко не 21 год... И тем не менее, с (их) годами и (их) войнами (его) положение ничуть не менялось. Словно бы получив в своё время под кожу инъекцию авиационного керосина, — этот Сати был решительно неугомонным: и при том было абсолютно не важно, раздражали его выходки..., вызывали досады..., или восторг. Показательно, что даже далеко после 50-летия, газеты продолжали относить его к числу «молодых композиторов» (даром, что не начинающих). Но даже те «одутловатые и просроченные», кто всякий раз плевался, ругался и не признавал «меблировочную музыку» искусством, не могли не признавать, что это — пускай даже неудачный, но по-прежнему дерзкий эксперимент неукротимого новатора и авангардиста. ...Сати непрерывно дебютирует. Каждое новое произведение у него становится поводом к открытию нового материала и к неизведанным способам его применения. К тому же он в состоянии оказывать воздействие не подбором нюансов, а всей душой. Музыка наших молодых композиторов на его музыку не похожа, но его душа захватывает их, являя им несравненный пример свободы и здоровья.

И здесь, пожалуй, я вынужден сделать паузу..., пускай небольшую. Поскольку (шаг за шагом) приближается — Он..., конец... — Тот самый конец, который, как оказалось, есть даже у бесконечной партитуры... (всего в четыре такта). Или бес’конечной колонны... (всего в 29 метров высотой). И всё-таки это случилось. После «меблировочной драмы» Сократ... После мебельных «Ноктюрнов».[22] И даже после настоящих меблировочных пьес. Бесконечных..., как всё. Пожалуй, главное событие всё-таки случилось — под занавес, в са́мом финале этой (порядком затянувшейся) истории. Поперёк всех неприятностей... Когда произошёл сплав..., так сказать, внезапное усвоение материи и превращение её — в материал. И здесь, будь оно неладно, снова всплывает корневое слово — Заказ. Говоря (не) по существу, этот антракт «Cinema» нельзя назвать меблировочной музыкой в строгом смысле слова... Прежде всего потому, конечно, что его не называл так — сам Сати. Однако по сути всё было (бы) в точности наоборот. Создавая оркестровую пьесу (прикладного, а значит, вполне меблировочного характера) Сати взвалил на себя задачу достаточно трудную. Тапёр, скажем, аккомпанируя во время киносеанса, мог свободно импровизировать, глядя на экран — и менять характер музыки по ходу развития сюжета кинофильма. Совсем не то дело — оркестр с заранее написанной (фиксированной) партитурой. Прямо скажем, этот громоздкий инструмент не слишком-то годился для аккомпанемента. Вот почему, решая эту головоломку, Сати взял для его написания основной принцип меблировочной музыки — произвольную повторяемость отдельных звуковых ячеек или выделенных тематических фраз. Этот приём позволил дирижёру во время кинопроекции длить (повторять) каждый музыкальный отрезок ровно столько времени, сколько было нужно для сопровождения конкретной сцены (или отрывка) фильма. В результате — меблировка (в данном случае не как отдельный жанр, но только как технологический приём) — сработала на все «100».

Несмотря на то, что дадаистский балет «Relâche» был неоднократно атакован двумя резко враждебными к Сати партиями, (среди которых особенно яро бесновались братцы-сюрреалисты и — прочие, примкнувшие к ним поганцы типа Орика) почти провалился и собрал (едва ли не) самую дурную прессу, — с фильмом всё получилось иначе... Эта (прямо скажем, не слишком-то видная) работа Рене Клера имела шумный успех (скорее сказать, успешный шум), сделала ему яркое имя в кругах французского авангарда и — в итоге — вошла в золотой фонд киноклассики. Что же касается до само́й музыки Сати..., чтобы длинно не определять её различными нехорошими выражениями, скажу просто и сухо: эта штука стала одной из ярчайших его выходок..., на почве музыки. Равно небрежная, жёсткая и экстремальная — музыка предсмертного антракта «Cinema»..., по выражению одного известного ренегата от музыки, представляет собой невероятный гибрид и нечто потрясающе-среднее, что можно определить как «Меблировочная Истеричка» — в высшем смысле слова.[7] Уже совсем под занавес собственной жизни, (это было в 1967 году) Рене Клер вернулся к своему старому фильму (уникальному в его... и не только в его наследии), который сорок лет назад сделал ему имя... (и даже фамилию). Он собственноручно перемонтировал старую ленту и сделал на её основе фиксированную звуковую версию. Одновременно он пристегнул к прежней основной части (так называемый «Антракт») «кинопролог» из «Relâche» (в качестве вступления или начала), чтобы окончательно связать единственное кино-изображение автора и его экстремальную музыку. В качестве саундтрека для кинокартины была специально сделана запись киноантракта «Relâche» в исполнении оркестра под управлением кавалера... ордена (не)почётного легиона Анри Соге,[12] одного из членов «Аркёйской школы». Последнее обстоятельство кажется слегка забавным..., поскольку в 1924 году, во время исторической премьеры балета «Relâche» и антракта «Cinema» — оркестром дирижировал Роже Дезормьер..., второй школьник — из той же школы, словно бы сидевший за соседней партой...

Уже в последние годы жизни, имея репутацию маститого мастера и признанного кинорежиссёра, обильно увенчанного лавровым листом и укропом, месье Рене Клер (он же Рене-Люсьен Шометт) утверждал, что музыка антракта «Cinema», сочиненная Сати в 1924 к его фильму была «сáмой кинематографичной партитурой, которую он когда-либо держал в своих руках»...

Послесловие : «музыка Фиксаций»

Н

Смешно говорить серьёзно,[42] но после смерти Эрика Сати «Меблировочная музыка» была (почти) забыта. А затем — совсем забыта... (война, брат)... (и брат, война)... Конечно, совсем она не пропала. Кое-где её сохранили в рукописях или фотокопиях, где-то её можно было найти в мемуарах и свидетельствах э́тих..., — в общем, «современников». Окончательное число и, тем более, выверенный список сочинений, вытворенных в этом жанре — не существовал..., не существует он и до сих пор. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу: он здесь (и ещё, немного — тут). — И ничего полнее на этом свете (пока) не придумано... В конце концов, меблировочная музыка мало что оставила в памяти э́тих..., — в общем, современников, кроме восьмисот сорокá недоумений..., раздражений, досад и даже э́тих..., — в общем, неприятностей. Так что фиксировать (fixations в области vexations) было — почти не́чего.

Это ужасное время ... которое никогда не дремлет... Процесс деградации, однажды запущенный этим Творцом, потихоньку шёл..., с каждым годом опускаясь всё выше и выше. Впрочем, не стану (напрасно) врать. Каждый опускался как мог, так сказать, в личном порядке, независимо от этого..., творца. В полном согласии с тестовой программой, запущенной ещё когда-то давно. Во времена первой молодости... (не говоря уже о второй). — И вот, нетрудно себе представить: прошло ещё лет десять-пятнадцать-двадцать, и даже са́мые воспоминания современников о «Меблировочной музыке» превратились в нечто совершенно курьёзное (чтобы не сказать: смехотворное ... или нелепое). И здесь уж каждый (из них) вполне проявил «своё себя»..., как был способен. Потому что сама о себе «меблировочная музыка»..., она была здесь уже ни при чём. Полностью исчезнув из их поля зрения, она и вправду превратилась в химеру..., или жупел. Не стану приводить все примеры на свете..., ограничусь — только самыми парово́зными... так сказать, в авангарде состава... Пожалуй, впереди всех оказался Артюр Онеггер..., который, вспомнив (между прочим) о своём первом столкновении с этой диковатой выдумкой Сати, ощутил глубочайшую (швейцарскую) скорбь о «принижении роли музыки» в современном обществе: В 1919 году Сати провозгласил необходимость иметь «обстановочную музыку», которая звучала бы совсем не для того, чтобы её слушали, а служила бы чем-то вроде обоев. Сегодня мы умудрились свести к подобному уровню наше отношение к баховской Мессе h-moll или, например, к бетховенскому Квартету op.132...[43] ...Само собой, после такого глубокого мнения мне имело бы смысл ск(о)ромно промолчать..., чтобы напрасно не позорить (ся). А приснопамятный поганец Жорж Орик, (якобы) пытаясь объяснить происхождение и смысл «Меблировочной музыки», обнаружил — совсем другие склонности. В результате, если поверить его тайному знанию, вся история несчастливой предтечи минимализма свелась к разрушительному влиянию алкоголя — не только на печень, но и — на некоторые смежные области мозга...[комм. 9] По мнению этого фономенального Орика, едва ли не главное новаторство «меблировочной музыки» заключалось в том, что Сати выступил с революционной программой в отношении общепринятого поведения слушателей. Он решил предоставить публике полную свободу не прерывать любимых занятий, в частности, «продолжать выпивать» во время всего концерта. «Если бы Сати не пил, — сказал Орик сегодня, — он был бы святым». Впрочем, возражая ему, Жан Кокто немедленно высказал противоположное мнение, что «алкоголь не играл никакой роли в творчестве Сати».[10] Примерно в таком же духе (временами, — откровенно юмористическом) продолжалось (с перерывом на войну и оккупацию, вестимо) вплоть до конца 1950-х годов, пока не произошёл уже описанный выше казус, когда встретились двое: телятина Анри Соге и светский специалист по (само)рекламе Джон Кейдж. Хотя на самом деле это была не просто встреча между двумя композиторами: обычным (стареющим) и будущим (минималистом и «акционером»). Всё оказалось значительно глубже..., и точнее. В этот момент полуистлевший бумажный архив Эрика Сати внезапно — ожил. Спустя полвека мёртвого лежания, (на полу, в столе и под столом) меблировочные идеи оказались неожиданно по́няты, сам их автор (снова) приобрёл сто раз привычный для него вид «предтечи» новейшего направления в искусстве, а «Меблировочная музыка» сделалась — его очередным предвидением. ...В дзен-буддизме говорят: если какая-то вещь вам скучна по прошествии двух минут, занимайтесь четыре. Если скука продолжается, продолжайте восемь, шестнадцать, тридцать две и так далее. В конце концов окажется, что совсем не скучно, а живо и интересно...[10] Если попробовать истолковать сказанное, окажется, что одна из основных задач «художника» (по Кейджу или, в меньше степени, по Сати) состоит прежде всего в том, чтобы своим творческим усилием преобразовать скуку — в некое привлекательное время. Правда, это суждение перешло от одного автора — к другому с одним структурно важным отличием. Точка зрения Кейджа несравненно более проста и одномерна, поскольку все его внутренние посылки основаны на сугубо положительных установках, в конечном счёте, ориентированных на ценности потребления (и как следствие, указывают на человека нормы..., как один из вариантов самого́ себя). И тем не менее, здесь я не стану разбрасывать камни, — до такой степени очевидна заслуга Кейджа в новом (пускай, даже упрощённом) открытии одинокого (опять преждевременного) прорыва Сати — в сторону особенного искусства, которого до него никто не знал. Во всяком случае, вполне достойно благодарности хотя бы уже одно то, что Кейдж — первым сумел увидеть на несколько шагов дальше остальных. По сути, он смог заново открыть дверь, за полвека до него открытую другим..., и увидев в непрерывной повторяемости одних и тех же музыкальных (или немузыкальных) фраз ещё одну возможность дать «особенный выход композиторской индивидуальности и выразить в звуках свободу их внутренней сущности». За одно это, повторное «открытие закрытого открытия», пожалуй, можно было бы зачесть Кейджу массу партикулярных глупостей и прочих нечистых поступков, которые он совершил на этом пути.

Это и был тот самый путь, который Джон Кейдж, в свою очередь ... якобы..., — прошу прощения, в общем, это был тот путь, который американский мистер Кейдж со своими недюжинными способностями рекламного агента, спустя (рукава и) почти пятьдесят лет смог превратить — в коммерчески успешный лейбл. И тогда — нет..., — это была уже совсем не меблировочная музыка..., и не музыкальные обои, и не какие-то жалкие «звуковые плитки»... Это мировое (всемирное) направление на́чало свой путь с так называемой «транс-музыки»..., а также «медитативной», «силентивной» или «репетативной», в конечном счёте, получившей такое известное и негромкое название — минимализм. *[комм. 10]

Любой путь..., как учил наш дорогой дядюшка Кун Цю, начинается «с одного шага» (не говоря уже о втором). На этот раз ... удивительно сказать, но первым шагом стали — сразу 840 «Неприятностей» Эрика Сати, впервые полностью исполненные Джоном Кейджем — в 1963 году, спустя ровно семьдесят лет после первоначальных раздражений Сусанны Валадон... В том же (1963) году, когда «второй отец» «нового» минимализма, мистер Ла Монте Янг основал свой медитативный (будь он неладен) «Театр вечной музыки».[10]

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||

|

- ↑ Прошу прощения, но это оче...видная клевета: здесь я вовсе не намекал на феноменально маленький рост крошечного Равеля, поскольку в те времена он был слишком ещё мал для таких намёков... (в смысле воз’раста, а не рос’та).

- ↑ Должен заметить (глубоко в скобках), что брошенная вскользь фраза об этом пресловутом клондайке — ничуть не шутка. На самом деле, если иметь хотя бы малую часть головы, не трудно понять, что как раз отсюда, из этой точки и произрастает громадная масса человеческих намерений, не исключая — не раз упомянутого здесь (всуе) — минимализма, очень успешного (ничуть не хуже клондайка) течения в искусстве XX и XXI века.

- ↑ Около Сати (начиная от старого дяди-Дебюсси и кончая молодым «федей» Стравинским) было очень много людей (причём, далеко не только «композиторов музыки») из числа тех, которые (volens-nolens) подпали под его влияние..., или напротив, охотно заимствовали у него широкой лопатой — причём, безо всякого спроса. Все они были значительно ниже своего «учителя» и донора по уровню личности (в данном случае я даже близко не имею в виду так называемый «талант» или характер). И как раз способ заимствования (или преломления идей Сати) может выступать чётким индикатором... Словно поплавок, он всякий раз указывает, в каком месте заканчивалась личность того или иного «ученика» и начиналось нечто противоположное...

- ↑ К сожалению, поведение этого Орика по отношению к Сати отчасти было мотивировано некоторой неприязнью физиологического характера, о которой я бы не хотел сейчас говорить прямо. Возможно, об этом предмете последует отдельная статья... или нет. Но главное, что к пониманию или анализу явления собственно меблировочной музыки — ругань Орика не имеет ценностного отношения... Подобного рода люди (излишне склочные, склонные к интригам и клевете) — вообще часто отличаются вредным светским характером. Тем более, что в окружении Кокто их было вообще немало. Таков был случай этого Орика..., «такого милого, такого педагога, такого федерала, такого гимнаста...» — как говорил Сати, тоже не жаловавший этих...

- ↑ И здесь остаётся только лишний раз подивиться ещё одному гениальному (на этот раз, правда, черноватому по тональности) предвидению Сати. Знал бы он, до какой степени его диковатые замыслы (совершенно меблировочные и утопические) воплотились сегодня в обыдневную жизнь современного города! В любом месте, куда только ни войди, музыкальные обои (в основном, правда, похабного свойства) звучат отовсюду: звуки раздаются из приёмников, динамиков, утюгов, тумбочек и «даже» из автомобилей... И уже никто (в самом деле) не обращает на них внимания. И особенно точным в этой связи кажется попадание в (пятую) точку — полного отсутствие авторства у этого повседневного музыкального «миньона» (чтобы не сказать другого слова). Словно жвачка пятого употребления, эта музыкальная меблировка не имеет ни тона, ни вкуса, ни других отличий...

- ↑ Под квинтетом (в кабинете этого префекта) Сати разумеет, конечно, стандартный струнный квинтет: две скрипки, альт, виолончель & контра’бас..., не считая собаки, разумеется.

- ↑ Громадное число рукописей и автографов Сати пропало в доме его брата, тоже странного типа (но совсем не композитора) незадолго до начала очередной войны. Пустующий дом обворовали, и тогда исчезли все бумаги из архива, оставшиеся у этого «наследника». Были ли там «меблировочные музыки», и сколько их там было? — теперь неизвестно. Чемодан с рукописями пропал... (сгорел, скорее всего) — и очередная человеческая война очень скоро списала все неточности и шероховатости мирной жизни.

- ↑ Несколько слов в(место) пояснения... Не зря эта статья из «Рaris Мidi» называлась «Неизвестный Сати». И в самом деле — неизвестный. Приведённая сиятельным мсье Фернаном Леже цитата..., по своему тону, информации и интонации представляется мне крайне сомнительной. Хотя сразу оговорюсь: я вовсе не подозреваю Фернана Леже во Лжи. Скорее всего, он записывал эти слова Сати по памяти, спустя несколько лет, и в итоге разнообразной аберрации ... и прочей кооперации, у него получился — вовсе не Сати (неизвестный), а почти Леже (известного рода).

- ↑ И в самом деле, Орик был безупречен — с точки зрения экспертного суждения. Если Сати (к тому времени это было уже известно) умер от цирроза (в общем, допился, бедняга), стало быть, последние пять-десять лет его жизни, несомненно, носили на себе черты алкогольной деградации всего организма в целом, не исключая и его — меблировочной части.

- ↑ «Репитатив (репетатив), репетативный»... Для особ особо упрямых или у(порных) в очередной раз готов повторить свой остро-раритетный комментарий из «Почти полного списка сочинений Эрика Сати», косвенным образом отражающий теорию (противу) естественного происхождения видов. Речь здесь пойдёт только о слове и словах, как привыкли дебелые профессионалы. «Репитатив (репетатив), репетативный» — игровой термин, очередной продукт словесной эквилибристики Эрика Сати (напрямую унаследованный им от Альфонса Алле и самого себя, вестимо). Подобное занятие Сати называл: «кончать слова», доводя своих ученичков или собеседников до полного изнеможения... «Репитатив» (или репетатив), это яркое, отчасти издевательское словечко, введённое им в аматёрскую (почти автоматическую) речь около 1920 года, по сути, означало примерно то же, что и более привычный для французов «Relache» (релаш! — «спектакль отменяется», табличка, вывешиваемая администратором на дверях закрытого театра). По форме репетатив — в чистом виде эпатаж, издевательство над публикой. Произведённый от игрового слияния слов répit (отсрочка, передышка), répéter (повторять, репетировать) = повторная отсрочка и récitatif (речитатив) или réсital (сольный концерт), в итоге, этот термин группового argo в целом описывал первую известную форму классического минимализма, или так называемую «меблировочную музыку». А бедная (богатая) публика, приходя на очередной «концерт», вместо привычной арии с речитативом имела прямо себе в оба уха «репетатив», полный облом (répit), отсрочку, обман лучших ожиданий, да ещё и повторённый (répéter) множество раз без малейших изменений.

Ис’сточники

| Ханóграф : Портал |

- ↑ М.Н.Савояров, «Раз...» (1911). «Подмётки» к сборнику «Оды и Породы» (1900-1938 гг.) — «Внук Короля» (двух...томная сказка в п’розе). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2016 г.

- ↑ Иллюстрация — Юрий Ханон, объект (картина, скульптура) «Шестое предположение» (фото: 6 октября 2015 года — специально для статьи «Меблировочная музыка»)

- ↑ Юр.Ханон: «Эрик-Альфред-Лесли, совершенно новая глава» (во всех смыслах). — Сан-Перебур: «Ле журналь де Санкт-Петербург», № 4 за 1992 г., стр.7

- ↑ Юр.Ханон «Чёрные Аллеи» или книга-которой-не-было-и-не-будет. — Сана-Перебур: Центр Средней Музыки, 2013 г.

- ↑ Юр.Ханон «Три Инвалида» или попытка с(о)крыть то, чего и так никто не видит. — Сант-Перебург: Центр Средней Музыки, 2013-2014 г.

- ↑ Иллюстрация — проект надгробного бюста (автопортрет) Эрика Сати, рисованный им самим, 1913 год. Из книги: Эр.Сати, Юр.Ханон. «Воспоминания задним числом» (яко’бы без под’заголовка). — 690 стр., Сан-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2009 год. Надпись Сати в оригинале выглядит так: «Je suis venu au monse très jeune dans un monde très vieux». Croquis à l'encre de Chine. Paris, archives de la Fondation Erik Satie.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 Эр.Сати, Юр.Ханон. «Воспоминания задним числом» (яко’бы без под’заголовка). — Сана-Перебург: Центр Средней Музыки & Лики России, 2010 г. 682 стр. — ISBN 978-5-87417-338-8

- ↑ Иллюстрация — Сусанна Валадон. «Портрет Эрика Сати» (1893) — масло, холст, мазня, 41 × 22 см. (1893 — собственно, это и был единственный год, когда она могла написать этот портрет с оригинала).

- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Юр.Ханон. «Альфонс, которого не было» (издание первое, «недо’работанное»). — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки» & «Лики России», 2013 г., 544 стр., ISBN 978-5-87417-421-7.

- ↑ 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 Erik Satie, «Ecrits». — Paris: Editions Gerard Lebovici, 1990. — 392 p.

- ↑ Иллюстрация — «Готический портрет» Сусанны Валадон, нарисованный Эриком Сати на листке нотной бумаги (с каллиграфической подписью его рукой), 1893 г.)

- ↑ 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 Erik Satie, «Correspondance presque complete». — Paris: «Fayard / Imec», 2000. — 1260 p. — ISBN 2-213-60674-9. Tirage: 10 000.

- ↑ Мх.Савояров, Юр.Ханон. «Избранное Из’бранного» (худшее из лучшего). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2017 г.

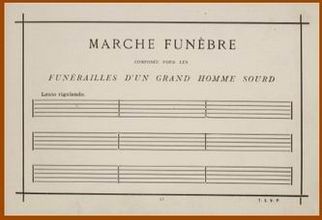

- ↑ Иллюстрация — Alphonse Allais, «Marche Funèbre composée pour les Funérailles d’un grand homme sourd», («Marche Funèbre Incohérente pour enterrer les Cohérents», 1884), «Альбом Перво-Апреле́сков», «Album Primo-Avrilesque», Paris, Ollendorf, 1897. (Так этот марш выглядел в 1897 году, — а не в 1884, когда он был представлен публике впервые).

- ↑ Alphonse Allais. «Cher Monsieur vous-même». — Paris, Librairie Arthème Fayard, 1999, 224 pp. — p.95. ISBN 2-213-60324-3.

- ↑ Иллюстрация — Юрий Ханон, объект (картина, скульптура) «Шестое Предположение» (фото: 6 октября 2015 года — специально для статьи «Меблировочная музыка»)

- ↑ Юрий Ханон. «Не современная не музыка» (интервью). — Мосва: жернал «Современная музыка», №1 за 2011 г.

- ↑ 18,0 18,1 Иллюстрация — Проект надгробного бюста (автопортрет) Эрика Сати, рисованный им самим, 1913 год. — Из книги: Эр.Сати, Юр.Ханон. «Воспоминания задним числом» (яко’бы без под’заголовка). — 690 стр., СПб, «Центр Средней Музыки», 2009 год. Оригинал рисунка: Croquis à l'encre de Chine. Paris, archives de la Fondation Erik Satie.

- ↑ Иллюстрация — Erik Satie, «Carrelage Phonique» — Musique d'ameublement (partiture, 1917). Ornella Volta, «Erik Satie», Hazan, Paris, 1997 (archives de Yuri Khanon).

- ↑ Юр.Ханон «Музыка эмбрионов» (интервью с Максимом Максимовым). — Ленинград: газета «Смена» от 9 мая 1991 г., стр.2

- ↑ Иллюстрация — Эрик Сати, Париж, студийная фотография ~ 1919-21 года, как раз в период создания и исполнения основных образцов Меблировочной музыки.

- ↑ 22,0 22,1 22,2 Филенко Г.Т. «Французская музыка ХХ века». — Санкт-Ленинград: Музыка, 1983 г.

- ↑ Жан Кокто, «Чистый лист». — Paris: журнал «Paris-Midi» за апрель 1919 г.

- ↑ Иллюстрация — Auguste Rodin, «Le Penseur» (1880-1882), plâtre sur galette de bois, Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, — копия, установленная в страсбургском музее искусства эпохи Модерн.

- ↑ 25,0 25,1 Г.М.Шнеерсон, «Французская музыка ХХ века». — Мосва: «Музыка», 1964 г. — 404 стр.

- ↑ Иллюстрация — Константен Бранкузи: скульптура «Колонна без конца» (1934-1938, третий или пятый вариант), установленная в Румынии (город Тыргу-Жиу)

- ↑ Юрий Ханон. «Животное. Человек. Инвалид» (или три последних гвоздя). — Санта-Перебура: Центр Средней Музыки, 2016-bis.

- ↑ Darius Milhaud, «Notes sans musique». — Paris: ed. Julliard, 1949, h.128

- ↑ Иллюстрация — Юрий Ханон, объект (картина, скульптура) «Седьмое Предположение» (фото: 6 октября 2015 года — специально для статьи «Меблировочная музыка»)

Ханóграф: Портал - ↑ Юр.Ханон, «Мусорная книга» (том первый). — Сана-Перебур. «Центр Средней Музыки», 2002 г.

- ↑ Юрий Ханон, «Тусклые беседы» (цикл регулярных статей, еженедельная страница обструктивной критики). — СПб, газета «Сегодня», апрель-октябрь 1993 г.

- ↑ Эрик Сати, «Железный коврик для приёма гостей», апрель 1923 года. — колл. Дж.Кейджа, Northwestern University Library, Эвантсон, Иллинойс.

- ↑ Иллюстрация — Erik Satie, «Tapisserie en Fer forge» - Musique d'ameublement (partiture, 1923). Tapisserie для «Дивертисмента» графа де Бомона (Grave de Bomond), из книги: Эр.Сати, Юр.Ханон. «Воспоминания задним числом» (яко’бы без под’заголовка). — Сан-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2009 год (archives de Yuri Khanon)

- ↑ Юр.Ханон, Мх.Савояров. «Внук Короля» (сказка в прозе). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2016 г.

- ↑ Erik Satie «Furniture Music», Chamber League : (video)

- ↑ Иллюстрация — Юр.Ханон, объект (картина, скульптура) под ус’ловным названием «Они, обои в кабинете перфекта». — Yuri Khanon & Erik Satie. “Tenture de Cabinet Pérfectoral”, 7 set 2015.

- ↑ С.Кочетова. Юрий Ханон: «я занимаюсь провокаторством и обманом» (интер’вью). — Сан-Перебург: газета «Час пик» от 2 декабря 1991 г., стр.11

- ↑ Жан Кокто, «Петух и Арлекин». — Мосва: «Прест», 2000 г., 224 стр., тираж 500 шт. — стр.66-67

- ↑ Иллюстрация — знаковый кадр из кинофильма Рене Клера «Антракт» (фильм-антракт из балета «Спектакль отменяется»). Катафалк «ES.FP», запряжённый верблюдом.

- ↑ Иллюстрация — Эрик Сати, Франсис Пикабиа, Рене Клер и Иоганн Бьорлен во время съёмок пролога к фильму «Антракт» из балета «Relache»

- ↑ Иллюстрация — Юрий Ханон, объект (картина, скульптура) «Красный стул» (фото: 6 октября 2015 года — специально для статьи «Меблировочная музыка»)

- ↑ «Ницше contra Ханон» или книга, которая-ни-на-что-не-похожа. — Сан-Перебург, «Центр Средней Музыки», 2010 г. — 840 стр., стр.559

- ↑ А.Онеггер, «О музыкальном искусстве». — Ленинград: Музыка, 1985 г., 216 стр., тираж 13700

- ↑ Джон Кейдж, из интервью с Х.Шатц для телефильма «Господин бедняк» (об Эрике Сати), 1972 г.

- ↑ Иллюстрация — Меблировочная фотография Эрика Сати времён «музыкальных обоев» (~ 1922-23 год). Национальная библиотека Франции, Париж. (впрочем, последняя информация из вечного источника не подтверждена)

- ↑ Иллюстрация — Поль Гаварни, «Cavalleria trombettista sul cavallo» (Отъезжающие). Courtesy of the British Museum (London). Акварель: 208 × 119 mm, ~ 1840-е годы.

Лит’ература (запрещённая)

| Ханóграф: Портал |

- Д.Губин «Игра в дни затмения» (Юрий Ханон: интервью). — Мосва: журнал «Огонёк», №26 за 1990 г. — стр.26-28

- Юр.Ханон «Музыка эмбрионов» (интервью с Максимом Максимовым). — Ленинград: газета «Смена» от 9 мая 1991 г., стр.2

- Юр.Ханон. «Лобзанья пантер и гиен». — Мосва: журнал «Огонёк» №50 за декабрь 1991 г. — стр.21-23

- Юр.Ханон, «Скрябин умер, но дело его живёт» (интервью с Кириллом Шевченко). — Ленинград: газета «Смена» от 13 ноября 1991 г., стр.7

- С.Кочетова. «Юрий Ханон: я занимаюсь провокаторством и обманом» (интервью). — Сан-Перебург: газета «Час пик» от 2 декабря 1991 г., стр.11

- Юр.Ханон. «Александр Николаевич (январские тезисы)...» (к 120 годовщине со дня рождения А.Н.Скрябина). — Сан-Перебург: газета «Смена» от 7 января 1992 г. – стр.6 (и последняя)

- Юр.Ханон: «Эрик-Альфред-Лесли, совершенно новая глава» (во всех смыслах). — Сан-Перебург: «Ле журналь де Санкт-Петербург», № 4 за 1992 г., стр.7

- Юр.Ханон. «Несколько маленьких грустных слов по поводу годовщины усов» — Сан-Перебург: газета «Смена» от 6 января 1993 г. – стр.7

- Юр.Ханон. «Скрябин как лицо». — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки» & изд.«Лики России», 1995 г. — том 1. — 680 с. — 3000 экз.

- Юр.Ханон. «Скрябин как лицо» (часть вторая), издание уничтоженное. — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки & те же Лики России, 2002 г. — 840 стр.

- «Ницше contra Ханон» или книга, которая-ни-на-что-не-похожа. — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки», 2010 г. — 836 стр.

- Эр.Сати, Юр.Ханон «Воспоминания задним числом» (яко’бы без под’заголовка). — Санкта-Перебурга: Центр Средней Музыки & Лики России, 2011 г.

- Юр.Ханон «Альфонс, которого не было» (или книга в пред’последнем смысле слова). — Сан-Перебург: (ЦСМ. 2011 г.) Центр Средней Музыки & Лики России, 2013 г. — 544 стр.

- Юр.Ханон. «Вялые записки» (бес купюр). — Сана-Перебур: Центр Средней Музыки, 191-202 гг. (сугубо внутреннее издание). — 121 стр.

- Юр.Ханон, «Мусорная книга» (в трёх томах). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 191-202-221 гг. (внутреннее издание)

| Ханóграф: Портал |

- Юр.Ханон. «Не современная не музыка» (интервью). — Мосва: жернал «Современная музыка», №1 за 2011 г. — стр.2-12

- Юр.Ханон, Аль.Алле, Фр.Кафка, Аль.Дрейфус «Два Процесса» (или книга без права переписки). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2012 г. — 624 стр.

- Юр.Ханон «Чёрные Аллеи» (или книга, которой-не-было-и-не-будет). — Сана-Перебур: Центр Средней Музыки, 2013 г. — 648 стр.

- Юр.Ханон «Три Инвалида» или попытка с(о)крыть то, чего и так никто не видит. — Сант-Перебург: Центр Средней Музыки, 2013-2014 г.

- Л.А.Латынин, Юр.Ханон. «Два Гримёра» (роман с пятью приложениями). — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки», 2014 г.

- Юр.Ханон «Книга без листьев» (или первая попытка сказать несказуемое). — Сан-Перебург, Центр Средней Музыки, 2014 г.

- Юр.Ханон «Неизданное и сожжённое» (на’всегда потерянная книга о на’всегда потерянном). — Сана-Перебур: Центр Средней Музыки, 2015 г.

- Юр.Ханон «Животное. Человек. Инвалид» (или три последних гвоздя). — Санта-Перебура: Центр Средней Музыки, 2016-bis.

- Филенко Г. «Французская музыка ХХ века». — Санкт-Ленинград: Музыка, 1983 г.

- Г.М.Шнеерсон, «Французская музыка XX века». — М., Музыка, 1964 г., 2-е изд. 1970 г.

- Cocteau J. «Еrik Satie». Liège, 1957.

- Rey, Anne. «Satie». — Paris: Seuil, 1995.

- Satie, Erik. «Correspondance presque complete». — Рaris: Fayard; Institut mémoires de l'édition contemporaine (Imec), 2000.

- Satie, Erik. «Ecrits». — Paris: Champ libre, 1977.

- Ornella Volta. «L’Imagier d’Erik Satie». — Paris, Edition Francis Van de Velde, 1979.

- Юр.Ханон, Мх.Савояров. «Внук Короля» (сказка в п’розе). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2016 г.

- Мх.Савояров, Юр.Ханон. «Избранное Из’бранного» (худшее из лучшего). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2017 г.

- Юр.Ханон, Мх.Савояров. «Через Трубачей» (или опыт сквозного пре...следования). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2019 г.

См. так’же

| Ханóграф : Портал |

- Обои — в кабинете префекта ( в смысле, они... обои )

- Бастард Тристана ( или ублюдок Вагнера )

- Автоматические Описи 1913 года ( описавшие всё )

- Пять Гримас ( не ко сну и не в летнюю ночь )

- Истерическая красавица ( без тени сомнения )

- Тени после — Сократа ( и вокруг него )

- Эрик-Альфред-Лесли, совершенно новая глава ( во всех смыслах )

- Псо-чувствие и Клебтомания ( памяти собак )

- Траурный марш на смерть великого глухого ( не говоря уже о слепых... )

| Ханóграф : Портал |

- Тавто-логия (или наука о повторениях)

- Зелёные квадраты Альфонса Алле

- И минимализм — до минимализма

- И дадаизм — до дадаизма

- Трубачи (или русский минимализм)

- Смерть и(ли) Смех

- «Три Экстремальные Симфонии» ( совсем не меблировочные )

- «24 упражнения по слабости» ( для пианистов, композиторов, любителей музыки, пива и толстых женщин )

- Всеобщее окончание

в ссылку

На основе настоящего эссе « Музыка ... чисто — для мебели »

для википедии была сделана (июнь 2009 года)

прорывная для русскоязычного искусствоведения статья,

впрочем, порядочно стерилизованная,

носившая стандартное (по формату) название —

просто « Меблировочная музыка ».

Несмотря на полученный «статус»

местные знатоки не преминули вылезти

со своими обычными придирками...

см. также: «Артефакты мебели»

![]()

![]() © Автор ( Yuri Khanon ) не возражает

© Автор ( Yuri Khanon ) не возражает

против копирования данной статьи в некоммерческих целях —

при условии точной ссылки на автора и источник информации.

- © Yuri Khanon. Can be reproduced if non commercial.

- * * * эту статью может редактировать или исправлять

только один автор.

— Заметившие какие-либо заметные замечания

или исправные поправки, могут послать их в сторону автора

через соседний мебельный магазин,

если я понятно выражаюсь.

« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »