Траурный марш памяти великого глухого (Альфонс Алле)

Если в этом возникнет необходимость, они и сами придут к вам, мсье... ( Юр.ХанонЪ ) [1]

...б

Приятно поглядеть: и как они дивно всякий раз говорят о самих себе, думая, что показывают пальцем... совсем... куда-то в другую сторону. — И в самом деле, пустая, пустое, пустые! Обычное дело. Есть ещё о чём разговаривать!.. Банальщина. Чушь. Се человек..., ecce homo. — Иной раз, бывало, и всплакнёшь на могилке, каков он был, наш прекрасный старикан. Статный, лысый, без шерсти... — Да поздно уж. Новые давно пришли на его место, такие же, в очередь встали, чтобы дышать друг другу в затылок, видно, сказать хотят.

...как в своё время говорил один (всего один!) мой приятель, — только истинный Обыватель, Господин Пошляк... способен увидеть низменное в высоком, пошлое в красивом, а пустое и нестоящее в той точке, где для гениального человека скрыты главные движущие силы творчества, жизни и всего мира.[3] Поистине подавляющим талантом бездарности нужно обладать, чтобы умудриться увидеть только чистый лист бумаги — в похоронном марше памяти велiкого глухого... Чем дольше катаются морские камешки, тем лучше они отшлифованы. Эта траурная история случилась давно..., чтобы не сказать слишком давно. Попробуем представить себе печальную процессию: начало весны, конец марта 1826 года, провинциальная Вена (австро-венгрия, захолустная столица такой же империи Габсбургов), запруженная празднично одетыми, возбуждёнными людьми. В руках у них тюльпаны и бутылки шнапса. — И вдруг, в гробовой тишине едва слышные звуки музыки. Кажется, это гимн Европы... Через весь город в направлении центрального кладбища, с трудом переставляя ноги, плетутся два верблюда, впряжённые в катафалк, во главе траурно-триумфальной толпы два понурых молодых человека в красных фраках, это — два старших сына почившего Гения (Филипп и Христиан, кажется, они близнецы и отличить их лица почти невозможно)..., а за ними, понурив лица и головы, шаркает двадцать тысяч одутловатых старух, одетых в чёрные просвечивающие на солнце туники. — Людвиг, великий Людвиг умер..., Людвиг вон...[4] Слышен взволнованный шёпот среди зевак. Никогда ещё наша земля не переживала подобного лишенiя, император Вселенной покинул нас, оставив бесприютными сиротами... — Жаль, что бравые пруссаки так быстро убрались восвояси, оставив нас наедине со своими старыми проблемами... — Так заштатный городок Париж прощался с непревзойдённым гением старой Европы. На дворе стояло первое октября 1882 года, первый день второго месяца. Впрочем, это продолжалось не слишком долго: не более суток. Нет... Как раз в этот день первоначальной осени в центральном квартале Одеон по адресу улица Антуан-Дюбуа дом 4 открылась первая выставка новых «Отвязанных искусств»... (читай: почти «сорвавшихся с цепи»).[комм. 2] Организатором и вдохновителем этого вернисажа был драматург Жюль Леви (Jules Lévy), уже имевший к тому времени неплохой послужной список: старейший заседатель высшей гильдии фумистов и почётный член парижского клуба «Гидропатов».[5] Впрочем, оставим его там, откуда он вылез.

«Отвязанные искусства», — так я сказал (по молодости всякое бывает), а может быть, «непоследовательные», «оторванные» или даже «бессвязные»... — так..., или почти так выглядело название той выставки, если это хоть что-нибудь объясняет. Всего двадцать лет прошло со дня позорного поражения в той войне (пошлые пруссаки топтали нашу землю, сидели в Версали, маршировали по Парижу)... Прощай, Эльзас. Прощай, Лотарингия... — Оо-о-о, моя бедная Франция!.. Долгие похороны. И это после великих наполеоновских побед (французские сапоги мылись во всех реках и морях Европы)... Нет, такие травмы запросто не проходят. — И вдруг, снова (как тогда!) густой дым посреди Парижа. В центре. Молодые отвязанные художники, проповедующие какую-то бессмыслицу, абсурд, издевательство над академией, тотальное глумление над здравым смыслом, национальными ценностями... — И всё же, несомненный успех. В первый же день — две тысячи посетителей. Почти столпотворение (и это для Парижа, насыщенного, пресыщенного и пересыщенного всякими развлечениями, включая самые «настоящие»)... — Удивительно сказать, но это был почти фурор. Почти неожиданный и почти обескураживающий, особенно если учесть странное обстоятельство: что показывали на этой выставке. — В том-то и дело, что почти ничего. Фигу в кармане. Плевок №6...

...как сказала вдова человека, умершего после консилиума трёх лучших врачей Парижа: Кстати сказать, не припомню сейчас, догадался ли кто-нибудь из отвязавшихся выставить на всеобщее обозрение писсуар..., или унитаз* со струнами (как это сделал Марсель Дюшан — тоже ничего себе дадаист, разве что с опо’зданием — на какие-то жалкие тридцать пять лет).[комм. 3] Но уж его подпорченная Джоконда («L.H.O.O.Q.» 1919 года) там была — непременно. Только без усов. Хотя и с трубкой...[комм. 4]

— Эх..., как говорится, всего сразу и не перескажешь... И даже самую малую порцию, и то навряд ли удастся. — Пожалуй, для тех, кто ещё не познакомился с этой специфической публикой, случайно попав прямо сюда, на панихиду (памяти велiкого глухаря),[8] имеет прямой смысл прерваться..., чтобы зайти в изрядно задымлённую курилку фумистов, — и ещё, может быть, посетить одного из главных гидропатов Парижа, страдающего немыслимым косоглазием, в довесок ко всем своим сказочным добродетелям... А затем уж, не торопясь — и сюда. Так сказать, на очередные похороны... исключительного масштаба.

Пожалуй, имеет резон только слегка упомянуть..., — в смысле, напомнить о нескольких немало...важных моментах, так сказать, специфических перекрёстках, без которых не слишком-то понятным будет «внезапное» появление на горизонте французского искусства этого странного траурного марша... (памяти великого глухого).[комм. 5] И прежде всего, автор...

Самое курьёзное, что в каталоге первого парижского «салона отвязанных» имя художника (или хотя бы писателя) Альфонса Алле — не значилось... Хотя один из наиболее нашумевших (а затем и оставшихся в истории искусства) экспонатов — принадлежал его руке. Левой, вероятно. — И здесь, слегка поковырявшись среди мусора слов, можно откопать сразу несколько связанных друг с другом выходок, можно сказать, даже цепочку трюков (выдержанных вполне в традиции дымопускания) этого недоделанного фармацевта. Разумеется, я говорю о «Чёрном квадрате» Альфонса Алле, «выставленного» на первой выставке «отвязанных» под простеньким названием «Драка негров в туннеле» — и под авторством некоего Поля Бийо. — Да..., можете не сомневаться. Перечёл эту фразу ещё раз, чтобы лишний раз убедиться: ничего ли не перепутал?... — но нет, всё так, всё точно так. Иной раз, знаете ли, как начнёшь рыться в этом археологическом дыму вековой давности, — так даже, бывает, до прогрессивного косоглазия дороешься.

В те времена провинциалу (из портового нормандского Онфлёра, — подумать только, какие-то жалкие пять лет в Париже!) Альфонсу Алле — всего-то 28 (да и то, наличными). Недавно отчисленный из школы фармацевтов за отличную неуспеваемость, он ещё не вполне писатель или журналист (скорее, напротив), но зато изрядно известен среди богемы своими выходками, словечками (bon mots) и виртуозным «пусканием дыма». Один из виднейших «Гидропатов», постоянный участник заседаний общества «х’Ирзутов», и без пяти минут — глава последнего течения в искусстве под названием «Фумизм» (Fumisme, или «пускание дыма»). Собственно, в полном согласии с манифестом фумизма, он и выставил на первом салоне отвязанных — обычную струйку дыма (с лёгкой загогулиной). — Об этом предмете я уже говорил, вскользь... Неквадратный чёрный квадрат (в формате «пейзажа»), да ещё и под авторством своего недолгого приятеля & собутыльника, Поля Бийо.[комм. 6] Казалось бы, одного этого — уже вполне довольно..., для начала.[11]

Для автора, — я хотел сказать. Выставив свой чёрный квадрат с дерущимися в кромешной темноте неграми, а затем посетив первую выставку «отвязанных»..., Альфонс..., этот высокий блондин в чёрном ботинке... (ах, не может быть, — блондин, высокий..., теперь это такая редкость для Франции)...[12] внезапно обнаружил себя чужим... (совсем как дядюшка-Лермонтов, на бале) посреди этого праздника жизни. — Толпа парижан, бомонд и богема, хохот и хихиканье, абсент и сигары, слова и слава, подлинное столпотворение. Да, это был успех. Несомненный успех. Пресса, критики, актрисы..., все словно сбесились. И даже ругань (пополам с пренебрежением) официальной прессы была прекрасна. — Едва ли не каждый считал нужным упомянуть с издёвкой — «драку негров», она стала чуть не символом первой выставки..., этакая чёрная пустота в рамке. На стене. С чудной подписью: Поль Бийо, а дальше название... — И только дальнейшего авторства этой картины... никто не назвал.[13] Пожалуй, и впрямь, до такой шарады догадаться было бы трудновато...[комм. 7]

...Простите, мадам, но я никак не могу сообщить вам мой возраст. — Пожалуй, это оказалось слишком шикарное небрежение..., испытав его в полной мере на своей шкуре (и начинке), уязвлённый Альфонс дал себе зарок: больше никогда не повторять столь неприятных курьёзов.[14] С одним из дымных принципов фумизма, таким образом, было — покончено....[11] Но увы, время насущного реванша настало только годом позже.

— 14 октября 1883 года в парижской галерее Вивьен открылся Второй салон «Отвязанных». Действуя в строгом соответствии с принципом контраста (к самому себе), некий гражданин Алле (выступая уже под своим именем и фамилией) выставил девственно белую картину под названием: «Первое причастие мертвенно бледных девушек в снегу».[5] И на второй раз художнику-фумисту снова не понадобился ни холст, ни краски, ни даже разбавитель... Белый квадрат (не слишком-то квадратный), говоря попросту, изрядный лист бумаги, вставленный в приличную раму (взятую по случаю где-то у знакомого старьёвщика). — Выставочный зал галереи Вивьен. Заслуженные стены, привыкшие к засилию импрессионизма..., не говоря уже о записных академиках. И посреди всей этой роскоши — белое (пейзажным прямоугольником) причастие заснеженных девушек..., спустя год после чёрной (тоже прямоугольником) пещеры дерущихся негров. — Вот и всё, что могли увидеть сотрясённые (невиданной силой искусства) зрители.

Лиха беда начало. Раз за разом, сделанное открытие постепенно было поставлено на конвейер, где штамповались новые шедевры. Наконец, на третьей выставке «Отвязанных» (или «салона непоследовательных»..., как его ещё иногда называют) 1884 года Альфонс Алле выставил сразу несколько монохромных картин, которые (после первых почти аскетических чёрно-белых работ) произвели впечатление «колористического взрыва». Более других, пожалуй, запомнился клерикальный пейзаж ярко-красного цвета под названием «Сбор помидоров на берегу Красного моря апоплексическими кардиналами». — Впрочем, автор, по всей видимости, уже и сам подспудно понимал, что на третий год монохромного творчества слегка выдохся и, в целом, повторяется, пытаясь воскресить первый ошеломляющий успех. Кстати сказать, примерно то же случилось и со всей выставкой «отвязанных»: сделав первый взрыв & отрыв своей внезапной внутренней свободой и остротой, затем она мало-помалу стала повторять себя, топтаться на месте, постепенно выдыхаясь и теряя эффект новизны. Однако подобный поворот дела не слишком-то устраивал Альфонса. И тогда..., буквально говоря, вдогонку уходящему поезду, — он решил заявить (срочным дополнительным письмом) ещё одну, на этот раз принципиально новую работу. — Нет, это была уже не совсем картина. Хотя, возможно, такая же монохромная.

Мой дорогой Леви, Это письмо представляло собой классический образчик почтового похоронного уведомления тех времён: нечто вроде некролога. — Траурный листок бумаги с жирной чёрной окантовкой был аккуратно разделён на две части. Слева находился скромный «эскиз» Отвязанного Похоронного Марша для погребения Связанных (потому что именно таким было первое название единственного музыкального творения Альфонса), а справа, собственно, располагались несколько слов письма, приведённого выше.

...что уж тут и говорить: необычайно выгодное предложение было принято — сразу же и безоговорочно... Не иначе: намечался очередной фумистический шедевр, на все века. Сочинённый неким внезапным композитором, этот музыкальный «номер» (и на этот раз носящий вполне ортодоксальный характер выпускания дыма) был внесён в каталог Выставки «Arts Incoherents» 1884 года под гордым номером «5», — следуя непосредственно после четырёх монохромных работ того же автора. Затем, чтобы не ударить в грязь лицом, был спешно сооружён музыкальный экспонат (под тем же номером). Оформленная в виде ещё одной (пятой) картины «рукопись» Отвязанного Похоронного Марша была торжественно вывешена на стенку, — по соседству с красными кардиналами и зелёными сутенёрами. Впрочем, за вящую точность порядка работ я не отвечаю, само собой: надёжных свидетелей того дня уцелело немного. И ненадёжных — тоже. Хотя вскользь замечу: банальным экспонированием экспоната дело не ограничилось. Сверх простой констатации факта, была намечена небольшая, хотя и весьма вместительная кунст-камера..., для бедных. Несколько раз за время выставки (и отдельным образом — при посещении особенных или особо важных особ) организационный комитет анонсировал публичное исполнение траурного марша господином (г.) автором в сопровождении «спец. ансамбля» (чтобы не сказать: альянса).[17] Что и было аккуратным образом приведено в исполнение (при личной поддержке Жюля Леви и нескольких бравых фумистов). И прежде всего, похороны «связанных» (с участием ритуальной группы отвязанных) состоялись, конечно же — на открытии выставки, что в данном случае было — вполне уместно, так сказать, по случаю...[11] — Тем более, к тому как нельзя лучше предрасполагала самая конструкция физиономии автора, и его пожизненная (равно как и посмертная) привычка сохранять на лице крайне угрюмое & мертвенно серьёзное выражение. — Особенно в тех случаях, когда он извлекал из своих недр очередную ш’утку..., изрядно черноватую.[18]

...Если я правильно понимаю, вдовство женщины почти всегда Пожалуй, всякая история хороша своим окончанием... Острое, тонкое и быстрое — оно неизменно бодрит и радует. Напротив того, тупое и вялое может огорчить до такой степени, чтобы перечеркнуть всё остальное и заставить выплеснуть вместе с кристально чистой водой также и грязного младенца. Пожалуй, именно этим я сейчас и займусь... Не впадая в слишком длинные разсуждения и не пытаясь навесить на всё — вуаль. Пускай даже чёрную. — По случаю.

Исполнение «Отвязанного похоронного марша для погребения связанных» было обставлено (говоря условным языком, разумеется) без лишнего актёрства и кривляний, тем более, что никаких актёров в этом процессе и не предусматривалось. Коротко, почти по-деловому, без семейных сцен и прочих народных традиций. — Выпуская излишние подробности..., — сначала на импровизированный подиум выходил некий мсье, изображающий «конферансье», и объявлял премьеру: похоронный номер в исполнении автора. Затем закономерным образом воцарялась гробовая тишина, время от времени сопровождаемая каким-то подозрительным поскрипыванием, доносившимся из-за двери. Музыканты, несомненно, медлили (или не были готовы). — Наконец, спустя какую-то минуту в сопровождении группы фумистов выходил скорбящий Альфонс. В руке у него был дубликат партитуры марша; его ассистенты, в свою очередь — несли какой-то грязный мешок из грубого холста: скорее всего, из-под (каменного) угля.[17] Остановившись в центре залы, траурный Альфонс, поначалу помедлив, затем, снимал шляпу с типическим пресным выражением кюре. Кордебалет фумистов ему слегка вторил, впрочем, без ложной скромности и пафоса. Затем, подвинув себе стул, автор садился, исполнял траурный марш и, не глядя на публику, выходил вон с выражением то ли раздражения, то ли брезгливости на лице. За ним в гробовом молчании следовала группа поддержки. Всё мероприятие занимало около трёх минут живого времени... — Аплодисменты и прочие крики «бис!» не приветствовались.

Пожалуй, это был «успех». Ещё один..., слегка траурный успех (памяти велiкого глухого, вероятно). До некоторой степени — подобный тому, первому фурорному фурору чёрной «драки негров в туннеле», ставшей лет на десять парижским именем нарицательным (в искусственной среде вокруг искусства, разумеется). Отчасти, негативным, конечно..., — для обозначения очередной пустышки в стиле «оторванных или оторвавшихся», или дурной ш...утки (в духе Алле!.. — эк, пошёл травить), или какой-то фумистической выходки — почти безвредной, но претенциозной. Чтобы не говорить долго: «э-э-э, брат, пустое, — очередная драка негров в туннеле» (и сразу всё ясно). А то и попроще: «брось, приятель, это ж похоронный марш для глухих!» (и снова нет вопросов). И наконец, сокращая все возможные варианты по привычке старых добрых французов, возникло самое короткое и точное: «да это же просто Алле!» (и всё, тема закрыта). Значит, понимай так: это не искусство, а эпатаж, выходка, «дурь» художника... Хороша дурь, ничего не скажешь! — Спустя лет сорок-пятьдесят, примерно такими же выходками (уличными и выставочными) отметились сначала братья-дадаисты, а затем и — пьяные толпы «сукиных детей» (записных сюрреалистов)...[20] Правда, последние были ребята куда посурьёзнее, — этим уж казалось мало просто начудить или напустить дыму. Дядька-Бретон..., тот и вовсе без своей суковатой палки на улицу не выходил, особенно по-первости лет. Бывало, соберёт «группу нереальных художников» — и ну, витрины громить, или драку в театре с ломаными руками-ногами учинит, а то и какую-нибудь выставку под «ноль» обработает. Не свою, само собой, чужую. «Вражескую»... Помнится, даже Эрику изрядно досталось от этих «артистов»..., в 1924 году (последнем в его жизни). — Значит, вот так и понимай, как на проекте надгробного бюста написано: чёрным по белому... «Я пришёл в этот мир слишком молодым во времена слишком старые».[4] — Правда, бравый Эрик сказал это — о себе..., и только тридцать лет спустя (после того... глухого похоронного марша).[21]

Бравые приятели-фумисты (Поль Мойне, Шарль Леруа и Жюль Жуи), раз уж такое дело, и вовсе переименовали Альфонса..., сделав из него (на всякий-то случай) собственного однофамильца. Добрый десяток лет, разговаривая между собой, они очень редко (в сугубо официальных случаях) звали его «Алле» (пошёл!), но чаще всего говорили: «Марше» (ходьба, марш) — про себя всякий раз разумея: «Marche Funèbre Incohérente pour enterrer les Cohérents».[5] — В общем, какая-то страшноватенькая получилась история..., напоследок. Видимо, по окончании похорон. Когда все уже разошлись..., — кроме тех (немногих), кто остался... ...Какой смысл принимать жизнь всерьёз, если это лотерея без выигрыша: И в самом деле, чего ещё можно было ожидать от них, от этих ранних людей, бесконечно забежавших вперёд своего времени, окружения, места?.. Бывшая империя, единственная мировая сверх’держава, внезапно обнаружившая себя (о ужас!) поверженной, опозоренной, на коленях и даже, страшно сказать, почти на четвереньках... Большая (чтобы не вспоминать: «велiкая») страна, глубоко уязвлённая срамной болезнью поражения в последней войне..., а потому заранее готовая к победе... — в следующей (а затем и ещё в одной). И не просто войне, а бери выше!..., мировой!.. — Как говорится, два пишем, пять в уме (даже будучи совсем не в уме). Пожалуй, здесь чувствовался аромат совсем не того дыма... — В такие времена население (пускай даже и сто...личное) ещё не вполне готово увидеть нечто более серьёзное — в выходках вечно «пьяного художника». Фигляра. — Скорее, напротив. Совсем напротив..., я хотел сказать.

...и

Выставка. Салон. Концерт. Спектакль... Любое событие скоротечной жизни, как правило, сразу даёт эффект (и даже, возможно, кое-какие плоды), но — увы, очень быстро кончается, почти не оставив по себе отпечатка. Тихо и послушно, оно стирается вслед за течением времени по песку жизни, чтобы принять на себя — другие следы. Словно и не было никогда никакой драки в туннеле (с человеческими жертвами, несомненно), а затем, следом за ней — и ритуала чёрных похорон вглухую... В стиле «спиричуэлс», вероятно.

Отъехать — это совсем немного умереть. Выставки отвязанного «Салона оторванных» нашумели, выдохлись, прошли и постепенно забылись, вместе со своими фумистами и конопатыми гидропатами. — Обычный вариант превращения настоящего — в прошлое..., прошедшее время. Тем более, когда всё — преждевременно, слишком рано, слишком молодое в слишком старые времена. Хотя, конечно, за первый десяток лет забылось не всё. Многие сорокалетние (кто не допился сразу) ещё были живы — и даже в силе. Драка негров, бесконечно бледные девушки в снегу, совсем ещё зелёные сутенёры и — похоронный марш..., постепенно очистившись от первозданного «налёта искусства», всё это (увы, как всегда) превратилось — просто в хохму или анекдот (для тех, кто не был — тогда среди «отвязанных»), или осталось неким историческим фактом (легендой) для тех немногих, кто о нём ещё помнил. Однако крепче всего помнил... сам Альфонс, как это ни странно (при его-то небрежности и забывчивости). Причём, не просто помнил, но и крепко не желал, чтобы об этом позабыли — остальные. Пускай даже так поверхностно и глупо, главное, чтобы помнили: кто первым прошёл по этой одноцветной дорожке. Странно сказать: ведь не художник..., и не композитор... (прости господи!) — больше ни разу до конца жизни Альфонс не возобновлял свои «синтетические» попытки. И всё же, до чего крепко въехал в него тот..., первый успех со вкусом провала. И непричастности к открытию..., своему собственному. Такие уроки..., тем более ещё в молодые годы позабыть не так-то просто. И ещё одно оставалось поверх всего — это подспудное понимание того значения, которое было скрыто глубоко под кожей его пустых «трюков», вечно воспринимаемых как ш’утка, издёвка, раз’влечение. Разумеется, Альфонс не знал, не выдумывал и не произносил однообразно-напыщенных слов (с вечно жужжащими насекомоядными окончаниями), вроде конструктивизма, примитивизма, концептуализма, супрематизма, минимализма или силентизма... И тем не менее, его порядком «оторвавшиеся» выходки соединяли всё это (как в квадратном яйце)..., безнадёжно-будущее и всегда-прошлое. Безусловно ощущая значительность сделанного, «трюкач Алле» — непременно желал остаться не забытым, вбив напротив своего имени пограничный колышек. Безукоризненно точный и архивно документированный.

Конечно, в конце 1890-х годов Альфонс был уже известным, успешным, почти знаменитым и регулярно издаваемым «юмористом» (пускай даже и со слегка дымным оттенком). Кроме регулярных (еженедельных) публикаций в журналах и газетах, каждый год выходило по одному-два сборника рассказов, имевших вполне себе коммерческий успех. И всё же, задуманная «монохромная афёра» далась Альфонсу не так-то просто... В отличие от прежнего Жюля Леви, вполне «инкогерентно-оторвавшегося», теперь ему приходилось на постоянной основе иметь дело — с типичными дельцами, коммерсантами (чтобы не сказать: пошляками) от искусства и при литературе... Грешно вспоминать, но ведь даже основной издатель, с которым Алле успешно работал все последние годы (Поль Оллендорф), без малейших признаков восторга на лице встретил сомнительную затею: напечатать какой-то странный альбом неживописной живописи, да ещё и с одним немузыкальным маршем впридачу. Коммерческий результат этой акции показался ему неочевидным, а то и — рискованным. Натолкнувшись на некрасивые сомнения Оллендорфа, Алле попытался было найти другого издателя на стороне.[5] Однако и слева, и справа, и даже посередине его «негры» не имели особенного успеха. Реакция издательских «ликов Франции» была откровенно кислой: никто не хотел «вкладываться» в столь сомнительный проект. И как раз в этот момент Оллендорфа «осенило». Он предложил Альфонсу интересный (как ему показалось) коммерческий ход, который вполне мог „сыграть“. — А чтó, если издать альбом с живописно-музыкальными выходками — к «Первому апреля»?.., так сказать, разыграв добропорядочную парижскую публику (на траурном марше). Возможно, в таком случае трюк ещё и может выгореть (к тому же, первое апреля случается каждый год, таким образом, не проданное сразу можно будет реализовать позже). — Слегка поморщившись, Альфонс всё же согласился.[комм. 8] С одним только дополнением. Добавив в название небольшой игры слов, Алле предложил сделать альбом «Перво-апреле́сков»... Маленькое изящное окончание, вызывающее в памяти нечто лёгкое и ненавязчивое, вроде арабеска или бурлеска, слегка смягчило откровенно пошлую идею Оллендорфа, — в очередной раз опустившего нешуточные квадраты Алле — до уровня ординарного бытового зубоскальства...

Пока мы вяло соображаем, как бы половчее убить время, Последние годы Альфонс чувствовал себя крайне усталым, почти больным, почти старым. Конец века: дело — труба... Казалось, больше тянуть нельзя, нужно успеть..., вскочить в уходящий поезд. Иначе — провал.[18] Определённо, это был последний возможный вариант, хотя и последнее дело, так опускаться... В конце концов, пришлось махнуть рукой и смириться даже с первоапрельской шуткой: короче говоря, карта бита. Кто не сможет — увидит, кто сможет — поймёт. Плевать. Разве не для глухих был сочинён этот прекрасный марш... И не ради слепых долгими осенними ночами рисовал он свои возвышенные картины... Батальные. Эпические. Почти панно... или фрески.

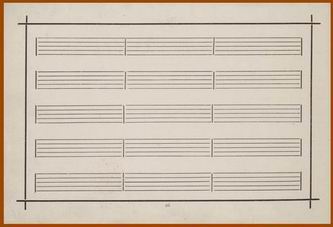

1-го апреля 1897 года на прилавки магазинов Оллендорфа легла дивная, диковинная & диковатая новинка художника и композитора Альфонса Алле под легко (мысленным) названием: «Альбом перво’апреле́сков». Кажется, задача минимум была — выполнена. Хотя изрядно подмочив собственную репутацию и спустив её (по лестнице) двумя этажами ниже, — всё же, альбом фиксировал порядком «оторванные» (в прошлом) и почти забытые (ныне) достижения человеческого разума. Весьма прилично изданные, в число первоапрельских перво-апрелесков вошли репродукции всех (и даже с небольшой прибавкой, в итоге: числом «семь») монохромных картин,[комм. 9] выставленных Альфонсом Алле на трёх памятных выставках «Arts Incohérents» в трёх октябрях 1882, 1883 и 1884 годов. А затем, после всего — на почётном (как и полагается) завершающем месте красовался Траурный марш памяти велiкого глухого.[25] Предельно молчаливый, сдержанный и размеренный (не иначе, в стиле классицизма..., позднего, скорее всего — и даже очень позднего). И ещё, что сразу бросается в глаза — с большим тактом..., сделано это сочинение, как и полагается всякому похоронному маршу (этим, кстати сказать, музыка Альфонса разительно отличается от ранних произведений его племянника, Эрика).[комм. 10] Аккуратно и педантично, траурный марш следует шагом (moderato?) в каком-то изуверски медленном темпе «Lento rigolando» — из начала в конец — как по нотам, сквозь идеально ровно расставленные тактовые черты. Как верстовые столбы (alla breve). Словно бы — без размера, (но мы же отлично знаем, что такое «четыре четверти»!) если обратить внимание. — Совершенно беспристрастные, бесстрастные, глухие и не терпящие решительно никаких возражений...

Кладбище – это самое замечательное место на свете. Итак: семь картин и один похоронный марш... вглухую. « 7 + 1 = 10 » — всё как он любил..., при жизни. Этот странный, почти глухой человек, который никак не слышал их слов и не желал играть по их тошнотворным дурацким правилам. В конце концов, что с него взять: и сам типичный инвалид, да и альбом его — такой же. Даром что перво’апрельский. — Но и кроме картин с маршем здесь был кое-какой довесок..., речь о котором ещё впереди (если успею, конечно). — Дело здесь идёт о двух авторских предисловиях..., замечательных хотя бы уже тем, что они (в лучших традициях Альфонса) не только не проясняли суть перво-апрельского вопроса, но и напротив, возводили дополнительную напраслину, затемняли бумагу и наводили глубокую тень — на оба плетня.

...Сегодня мы уже знаем, что подавляющее число текстов, которые обессмертили имя Альфонса Алле и дали ему пропуск в синклит величайших беллетристов прошлого и современности, были написаны в жанре надгробной эпитафии или некролога, как это ни странно слышать. Именно поэтому он издавал так мало своих книг: всякий желающий почитать или почтить маленькие шедевры Альфонса в любой момент легко мог найти их практически на любом из парижских кладбищ. Да ведь и сегодня, даже несмотря на тяжкие разрушения двух войн и злокачественно разросшийся Париж, нередко можно отыскать и прочитать ветхие надгробные плиты с текстами, явно принадлежащими тонкому перу Альфонса. – Очень наглядный урок, не правда ли?.., длиной в целую жизнь. Не всегда нам удаётся угадать заранее, где находится точка наибольшего успеха, или даже полного провала... под землю...[1] Первое предисловие Альфонса касалось исключительно картин (в первую очередь, «драки негров», конечно), а также вкратце описывало его становление в качестве художника, пользующегося мировой славой и таким же почётом. Напротив того, второе предисловие (по вполне справедливому решению автора находящееся почти в конце альбома) ничего не говорило про композиторскую судьбу Альфонса Алле, но зато (в двух скупых фразах) объясняло, почему его траурный марш написан в столь нетрадиционной манере. Текст этого предисловия можно найти ещё ниже..., в той (заранее выкопанной) части, где кончается мерзкая и пустая болтовня и, наконец, воцаряется долгожданная тишина пополам с пониманием.

Пожалуй, сегодня (спустя сто двадцать лет после того апреля) уже вполне можно подвести бухгалтерию... От первой выставки до первой «публикации» (1882-1897). От первой публикации до первого «манифеста» (1897-1915). От первого манифеста до первого «признания» (1915-2015)..., — ну... и так далее.

...Однако, глядя на этот беззастенчивый & тотальный обман, невольно возникает вопрос: а когда же ему вообще можно верить? Может быть, обманывая, он точно так же обманывает, и между палочками лжи потихоньку пропихивает кусочки правды?.. Пустой вопрос, мсье, и тем более пустые сомнения. Всякий раз он говорит про себя & от себя, но никогда не скажет о себе иначе, чем обманув дважды. Или же в точности наоборот. – И главное здесь: движение, скорость, момент, заметить или схватить, пробегая мимо, рассказать или утаить, тут же забыть и рассказать снова – всё мимоходом и не оборачиваясь на самого себя... Наметив центральную точку, быстро наиграв пару пассажей на клавиатуре, ткнув смычком в глаз – наконец, сыграть траурный марш на смерть велiкого глухого, хлопнуть крышкой гроба и снова умчаться куда-то дальше, дальше и снова ещё дальше. И какая, в сущности, разница, из чего сделана крышка, после всего этого? Главное, что есть хотя бы звук, идея, зерно, образ, игрушка... – и все они шикарные, яркие, вызывающие и решительно ни на что не похожие. Не отделывая детали, не шлифуя крышку и не навешивая кистей – и так всё сгодится! В конце концов, там любых принимают! И уж в любом случае, что бы я ни сделал – это будет значительно лучше, чем нужно. Достаточно одного взгляда на это место, – расхожее & отхожее место, среди чего я здесь вынужден вертеться и прозябать, до поры до времени..., — и ещё..., эти благостные рожи, тысячи & миллионы рож, намазанных патокой и керосином. – Для них-то всё сойдёт, мой добрый старик, всё сгодится. Пускай без блестящей упаковки, без бантика и желания как-то подавать себя..., на серебряном блюде с подлой подливой. Но... разве мы здесь всерьёз торгуем? Собой... или этим барахлом?..[1] И что же гласит эта бухгалтерия, с позволения спросить?.. — почти ничего, как и всегда. Определённо, Альфонсу кое-что удалось. Правда, не совсем то и совсем не так, — как ему бы хотелось..., особенно, поначалу. И главное, вовсе не он пожинал те «первые зелёные яблоки»,[4] вкусить от щедрот которых удалось многим. — Впрочем, совершенно без того, чтобы испытать благодарность, сказать «спасибо» старому дядюшке или хотя бы... (у)помянуть его имя..., как первоисточника, предтечи..., даже отца-основателя...

Как только он испустил последний вздох, – наследники, понятное дело, поспешно вскрыли конверт с завещанием и (кроме всего прочего, что там должно находиться) прочитали, слегка изумлённо: Кажется, ещё двадцать лет назад (когда все ещё глубоко спали) я впервые показал пальцем на нашего доморощенного велiкого-малого & квадратного Казимира Севериновича со странными словами — вот он, вор.[комм. 11] Само собой, мне никто не поверил..., попросту говоря, даже не услышал. Отбрехавшись со словами: «сам ты скотина, альфонс, дерьмовая собачка», — громко чавкая и толкаясь, они продолжили самозабвенно жрать из того же корыта чужой продукт третьей ректификации. Тем временем, годы шли. Продукт понемногу утекал... — Наконец, настало «торжественное столетие» малёванного Чёрного квадрата (невзирая на опубликованный почти на тридцать лет раньше). Под такую дату, само собой, освоили юбилейный бюджет, купили полкило колбасы и (чин-чином) провели реставрацию. Последний факт, пожалуй, выглядел особенно трогательно..., на чёрном фоне. И что же?.. — под слоем кое-как наляпанной маленьким художником тёмной краски масла и слов, обнаружилось — чистосердечное (и почти жизнерадостное) признание. Пожалуй, здесь мне уже более к лицу сделать шаг назад и дать слово... специалисту, профессионалу... В общем, не чета нам с Альфонсом (и Эриком), чёрт...

— Значит, всё-таки черкнул строчку, сердешный (на память). В порядке признания... вины. И глумления. А ведь мог и не черкнуть..., между прочим. Вполне мог. А затем..., между прочим, последовали один за другим ещё и белый квадрат..., и даже — красный, ничуть не менее прекрасный...

Не прошло и десяти минут, как по его стопам в дверь постучался судебный врач, которому предстояло засвидетельствовать факт ненасильственной смерти человека и выдать официальную справку для его похорон. Разумеется, никак. — Ведь он же... не Альфонс какой-нибудь, прошу прощения. Серьёзный человек, настоящий художник..., разве мог он себе позволить нести всякую, с позволения сказать, перво’апрельщину?.. Конечно же, нет. Потому что цели у него... были совсем другие.[комм. 12] И средства... тоже. Но главное — время, брат. Да... Время. — Какое же это тяжкое благо: родиться слишком молодым во времена пронзительно старые... Когда только ш’уткой или выходкой (по пьяному делу) можно оправдать любой «супрематизьм», снизу доверху... А затем — ещё и в обратную сторону.

Не будем напрасно медлить... В точности такая же славная судьба ожидала (на том конце эха) и похоронный марш (бес памяти велiкого глухого). Выступая в качестве индикатора... старой как мир истины: «...для них важно вовсе не то, что ты делаешь, а то, кáк ты себя подаёшь». А затем уж и они, сердешные, начинают гурьбой становиться в очередь, чтобы тоже успеть как следует подать себя..., один за другим. На блюде. С подливой или без... Дорогие наши люди. И каждый — со своим комплектом квадратов, треугольников и кругов...

Чтобы не соврать, вдова-баронесса (ещё вполне молодая женщина) имела очень красивый бюст..., пардон, я хотел сказать, очень красивый бюст своего ненаглядного покойника..., пардон, я хотел сказать, полковника, необычайно изящный и похожий на него, но только ещё в те давние времена, когда он был всего лишь лейтенантом или капитаном драгунов. Прошу прощения, если случайно что-то перепутал...[17] И наконец..., — «нá конéц», — говорю я, предельно членораздельно, — было так: своим величайшим музыкальным произведением, «Похоронным маршем на смерть Велiкого Глухого» Альфонс Алле на пятьдесят пять лет опередил «знаменитую» эпатажную минималистическую пьесу под названием «4 минуты 33 секунды» американского пижона (и комозитора) Джона Кейджа.[21] Что собой представляет эта пьеса?.., вы хотите спросить?..[комм. 13] Ни одной ноты. Ни одного звука. Четыре с половиной минуты (и ещё три секунды) мол’чания, — в точности, как указано в названии (то ли у Альфонса, то ли у кого-то другого.[1] — И ни одного глухого!..

Или ещё так, ничуть не гнушаясь повторением: за пятьдесят пять лет до первой «силентической» пьесы «4′33″» Джона Кейджа и почти за полвека до прелюдии предсмертного молчания Эрвина Шульхофа, фармацевт Альфонс Алле стал Автором очевидно-первой публично исполненной минималистической музыкальной композиции (в истории этих людей).[1] Пускай и под видом «всего лишь» ш’утки..., памяти лысого Бетховена. Отлично понимая, что только так его фумистическая выходка имеет хотя бы малейший шанс удержаться на плаву. Словно старый пёс, владеющий только искусством лая.[4] На их языке. Не более того... — И всё же, скажу: сколько ты ни хорохорился, Альфонс, а всегда оставался идеалистом, гнилым идеалистом. И как ты ни старался, но тебе нисколько не удались твои попытки закопать этих просроченных и протухших... И всякий-то раз они откапывались, сызнова вылезая из-под земли. Несмотря даже на твоё гробовое молчание..., со снятой шляпой. И мешком в руках.

Последнее, что ты теперь мог бы для меня сделать, – это прислать мне двадцать пять луидоров. Они мне нужны, чтобы заранее заплатить за похороны и купить для себя жалкий клочок кладбищенской земли, (ведь ты знаешь, в какой я ужас всегда приходила перед общими могилами и рвами для всяких клошаров и нищих бродяг, и неужели ты, мой дорогой, допустишь, чтобы после тебя я лежала – там, вместе со всеми этими оборванцами!) – Нет, теперь, после всего, что у нас было, я хочу лежать только одна, одна в своей холодной могиле... Конечно, я не стремлюсь к тому, чтобы мои похороны имели какой-то особенно пышный вид или памятник, но всё-таки мне хотелось бы остаться хотя бы в скромных рамках приличия, что было бы милосердно по отношению к моим несчастным родителям...[17] И здесь..., словно бы возвращаясь наверх, к началу этой длинной песни, главным содержанием которой было — молчание..., пардон, гробовое молчание Альфонса, наконец, я могу позволить себе заткнуться и прекратить..., эту богомерзкую пустопорожнюю болтовню — в форме исключительного преди’словия к похоронному маршу памяти велiкого глухого... — Нет, не одного глухого. Далеко — не одного... Разумеется. Имея в виду исключительно всех глухiх, от первого до последнего, которые самым срочным образом нуждаются в них... В похоронах, — я хотел сказать.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

П Р Е Д И С Л О В И Е

| |||||||||||||

Ис’точники

Лит’ература ( возможно, порнографическая )

См. так’же

— Желающие сделать замечание или заметку,

« s t y l e d & d e s i g n e d b y A n n a t’ H a r o n »

| |||||||||||||||||