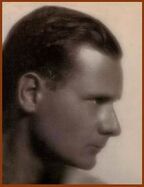

Жак Бенуа-Мешен (Эрик Сати. Лица)

( раритет бес цели )Перед долгою дорогой...[1] ( М.Н.Савояровъ )

...короче...

ж

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ж

аль..., и всё-таки, чертовски жаль, в конце концов..., и даже если на всё наплевать, по крайней мере, можно было бы пожалеть из соображений гуманитарного порядка, что этот тип до такой степени мне не интересен, — почти совсем. И даже немного тогó..., слегка отвратен (особенно, в профиль).[комм. 4] Потому что..., всё же не стоило бы столь прямолинейно брезговать явлениями, так сказать, «переходного» порядка.[6] Окидывая пускай даже и беспристрастным взором сначала его пред’ысторию..., а затем и историю, — сразу же понимаешь, что там, среди мелких складок в нижних юбках двух предыдущих веков очень даже есть, где порыться и чего поискать. И ведь это далеко... не только классические «скелеты в шкафу» (ради них я не стал бы затевать даже сáмого незначительного разговора, само собой).

- — И тем более такóго, как здесь...

Как говорят люди знающие (а я к таковым не отношусь, как всем известно), Жак Габриэль Поль Мишель Бенуа-Мешен родился..., прошу прощения, все они, выше перечисленные родились в Париже в один и тот же день, 1 июля 1901 года (дата достаточно красивая, чтобы далее не продолжать, надеюсь). Семья, несомненно, принадлежала к верхней прослойке тогдашней Франции: типично буржуазная (со старыми связями в политических кругах), с тяжкими потугами на якобы аристократическое происхождение, воспитание и поведение. Отец Жака имел пожизненную слабость демонстрировать хотя и недревний, но зато звучный титул «барона империи» (хотя и не самый почётный, но всё же, вполне сносный), впрочем, на генеалогическом поприще он был слегка самозванцем и немного авантюристом (впрочем, как и его сын).[комм. 5]

Жак родился через два года после второй женитьбы своего отца. На всю жизнь он остался с комплексом старшего сына в семье, хотя первый ребёнок появился на свет годом раньше него, — мертворождённым.[комм. 6] Его отец по характеру своему во всём соответствовал «баронской» традиции: пытался играть (или хотя бы наигрывать) в первостатейную респектабельность, и одновременно вёл кочевой образ жизни (отчасти, в качестве карьерного дипломата), — несомненно, спекулянт и авантюрист. Как итог совмещения первого со вторым, его сын получил «блестящее»..., излишне разностороннее классическое образование, непременно, включая музыку, беллетристику и несколько европейских языков. Всякий раз (по новому месту службы отца) его определяли в «лучшие» учебные заведения Швейцарии и Великобритании, а затем, после возвращения в Париж — в Эльзасскую школу и, наконец, в лицей Людовика Великого.

Барон Жак Бенуа-Мешен был странным мальчиком...[7]

— Дариус Мийо

Покончив со средним образованием, юный барон Жак поступил в Сорбонну (и в самом деле, куда же ещё). — Между тем, оставшееся позади детство трудно было назвать беспроблемным. С одной стороны, отец вёл шикарный образ жизни «занятого человека», детьми почти не интересовался, общался с ними мало и формально, помаячив где-то на горизонте, короче говоря, имел только силу личного примера. Но что это был за пример! — дипломат, типичный человек света, авантюрист, он постоянно тратил больше, чем имел, чтобы сохранять «лицо» и достигнутый шикарный статус (как следствие, периодические финансовые «кризисы»!...), покупал коллекции антиквариата или китайского искусства (без особого разбору), играл на скачках или с рулетками, устраивал рауты или закатывал концерты, короче, был постоянно озабочен тем, чтобы обеспечивать себе джентльменский набор. Желательно, большой, конечно..., но на крайний случай можно и — средний...

|

- — Яблоко от яблони... Или огурец от огурца (если только не бешеный)...

К девятнадцати годам Жак Бенуа-Мешен уже вполне оформился в достойного продолжателя дела своего отца. Общительный, шикарный, развесистый, вдобавок, красавчик, пижон, фантазёр, любитель приврать и представиться (в разных лицах, само собой), настоящий интеллигент..., — пардон, интеллектуал, даром что «барон». И при том — очень домашний (ребёнок), типичный любитель письменного стола, не вполне самостоятельный, склонный к долгому чтению или переводу понравившихся ему текстов. Будущий человек искусства, вероятнее всего..., или около искусства, последнее — уж непременно. Очень любил сводить знакомства со свежими знаменитостями: литературными или музыкальными, пользуясь для того любым конструктивным поводом. — С готовностью вызывался помогать, участвовать в побочных проектах и выполнять нужную работу, пускай даже мелкую: редактировать, корректировать, проверять опечатки, вычитывать ошибки... При таком-то комплекте превосходных качеств, да ещё и знавший несколько языков, — в первую голову следовало бы сказать: переводчик, конечно. — Но нет, с его-то уровнем притязаний такое выглядело мелковато, в качестве основной работы конечно. Но для начала, так сказать, ради разгона вполне годилось. Тем более, поначалу Жак Бенуа-Мешен ещё колебался: музыка или литература? — причём, на первых порах, в 1919-1922 году (сразу по окончании войны) перевешивала — всё-таки музыка.[комм. 7]

- — Всё-таки, искусство более изящное, рафинированное и закрытое...

- Как говорится, не для всякого. Только для избранных.

- — Всё-таки, искусство более изящное, рафинированное и закрытое...

Едва ли не лучшим местом для такого взвешивания стал парижский «Дом друзей книги» Адриенн Монье (на самом деле, книжная лавка), удивительным образом открывшийся в разгар войны на рю Одеон и продолжавший работать, даже когда линия фронта установилась совсем рядом с городом, а снаряды рвались прямо на улицах, где попало. Спустя четыре-пять-шесть лет, уже после всего, к ней присоединилась американка Сильвия Бич со своим магазинчиком «Шекспир & С°» — в доме напротив.[3]

Барон Жак Бенуа-Мешен был странным мальчиком...

— Дариус Мийо

Две второстепенные персоны парижского мира, восторженные дамы, ставшие легендой для странного двадцатилетия между’войн. Две книжные лавки стали местом встреч со свежайшими писателями, музыкантами и переводчиками,[комм. 8] у них проходили еженедельные концерты и вечера, Адриенн Монье приводила отборных французов и немцев, Сильвия Бич отвечала за американцев и (реже) англичан, — здесь запросто бывали Марсель Пруст, Андре Жид, Валери Ларбо, Поль Валери, Жак Лакан, Анри Мишо, а с другой стороны (улицы) — Джойс, Генри Миллер, Томас Эллиот, Ман Рэй, Фрэнсис Фицджеральд, Хемингуэй. В 1919 году, после премьеры «Сократа» Сильвия Бич стала верной поклонницей и даже заказчиком Эрика Сати. Только благодаря ей на свет (божий?), наконец, была вытащена история музыкального импрессионизма, четверть века находившаяся в полузакрытом состоянии.[3] Впрочем, оставим этот пустой разговор, после всего. Он — слишком стар, чтобы из него можно было высосать хоть что-нибудь сто́ящее.

- — Только (лишнюю) дюжину слов поперёк горла.

— Именно здесь, у Адриенн Монье на рю Одеон 7 весной 1920 года Жак Бенуа-Мешен сумел реализовать своё давнее желание: познакомиться с «самим» Эриком Сати, музыка которого уже несколько лет была для него главным ориентиром..., чтобы не сказать: предметом подражания. Для начала, он сам с готовностью вызвался поучаствовать в корректурах первого издания «Сократа», чтобы раздражавшие автора досадные ошибки и опечатки не повторялись при концертном исполнении (а затем и в следующем издании). И даже (с большим воодушевлением) послужил в роли высоко...поставленного «курьера», доставляя ноты к певицам (в пределах Парижа, вестимо).

Дорогой мсье Жак Бенуа-Мешен.

Я только что обнаружил две или три пропущенные ошибки. Я их выделил.

Доброго дня, дорогой мсье. — И до скорого, не так ли?..[9]

— Эрик Сати, 4 мая 1920 г.[комм. 9]

Не раз встречаясь с Сати на вечерах Адриенн Монье, наконец, Жак Бенуа-Мешен попросил у него несколько минут внимания для себя лично. Несмотря на очень свободную, экстравагантную и почти эксцентричную манеру себя вести на людях, поначалу поклонник заметно робел в присутствии «дорогого мэтра», — очевидным образом, «учитель» вёл себя значительно въедливее и свободнее, переплюнуть его было непросто..., хотя и хотелось бы.

|

Творческая беседа получилась, прямо скажем, не слишком-то выразительной. Сообщив для начала, что он тоже сочиняет музыку и хочет быть композитором, и на всякий случай умолчав про своё сомнительное «баронство», Бенуа-Мешен сыграл Сати пару своих ноктюрнов для фортепиано, — тех, которые считал на тот момент самыми значительными. Посмотрев на «строго нейтральное» название, Сати неопределённо хмыкнул, — только летом прошлого года он сам «внезапно» сделал почти то же самое. Покажи ему кто-нибудь раньше (года на три хотя бы) обложку собственных нот с этаким ублюдочным заголовком «Эрик Сати. Ноктюрны», так и не поверил бы. Просто ноктюрны..., и всё. Безо всякого прилагательного, чтобы как следует приложить этакую дрянь. Ночная музыка... Внешне нейтрально и строго, всё как положено у важных пузатых дядек, коридорных профессоров из консерватории (или академии). Послушав с рассеянным вниманием игру девятнадцатилетнего «тоже композитора», Сати, как всегда, остался ироничен и уклончив, отделавшись странными словечками и несколькими остренькими вопросами «совсем не про то» и маленьким финальным bon mot — исключительно в качестве сюр...приза, утешительного...

«Ваша музыка немножко грустная... Несомненно, это потому, что вы очень молоды...» — вот и всё (почти), что осталось от той встречи.[9] «Сказал», называется..., как будто вспомнил кое-что... про самого себя: «Je suis venu au monse très jeune dans un monde très vieux...»[11] Ну что ж, и на том спасибо, зато останется неплохой сувенир на память, после всего. До конца жизни. — Как говорится, при случае будет о чём вспомнить (пятьдесят лет спустя)...[12]

Слава богу, не все здесь были неконтактны и экстравагантны до такой степени. Шаг за шагом, Бенуа-Мешен обошёл и познакомил с собой почти всю Шестёрку (совсем недавно объявленную и впрыснутую — с большой помпой).[комм. 10] К счастью, все типы в новом семействе оказались не так заковыристы. Однако самый лучший приём (прямой и безыскусный) и такое же отношение Бенуа-Мешен встретил — у Дариуса Мийо, уже тогда самого близкого к «папе-Сати». Потому, прежде всего, что тот по своему характеру был ровен и доброжелателен по отношению к «молодым музыкантам», хотя и сам далеко ещё не был тридцатилетним. И в самом деле, участие и приём «немножко грустной музыки» в варианте «от Мийо» разительно отличался от Сати. Ничуть не меньше, впрочем, чем они, эти двое различались между собой. Начать хотя бы с того, что Мийо принял молодого барона у себя и беседовал с ним часа полтора, не меньше..., и кончая его письмами, полными интереса и участия самого искреннего.

Приносите как можно больше своей новой музыки, включая значительные сочинения, о которых вы мне рассказывали и над которыми работаете. Вы же знаете, с каким вниманием я отношусь к поколению, следующему за моим...[7]

— Дариус Мийо, 1921 г.

Компактная, но весьма отчётливая артистическая колония, сама собой сложившаяся сразу после войны вокруг Сати, стала естественной средой для многих «новых молодых». За самое короткое время четверо из «Шестёрки» сделались для Бенуа-Мешена не только предметом интереса (подражания), но и вполне «его кругом» (и даже двумя кругами), причём, не только музыкальными.

|

- — Но в том числе, общения и — со...общения.

Пожалуй, если попытаться говорить о музыке Бенуа-Мешена всерьёз, то она — при самом общем впечатлении — вызывает отчётливые ассоциации с аналогичным творчеством Фридриха Ницше: не столько сама музыка, сколько о неё или около неё. В качестве маленького биографического (апокрифического) опыта любопытно перелистать одно оркестровое сочинение, хотя и весьма компактное (в четырёх маленьких частях), но при том — слегка продолжительное. Откладывая, переделывая и снова принимаясь, над ним он «прострадал», тем не менее, почти четыре года (первая часть была написана в 1919 году, остальные три — летом-осенью 1922). Оно носило гордое название «Первая симфоническая сюита (дивертисмент) опус 2», — и состояло из четырёх частей, содержавших в себе иконостас музыкальных симпатий и связей, более чем наглядный. Первая, Увертюра носила посвящение, разумеется, Эрику Сати. Вторая, Пастораль — Луи Дюрею. Третья, Сицилиана (венгерская) с каденцией для флейты и кларнета ad libitum была посвящена Жоржу Орику. И наконец, финал отсылал напрямую к Пуленку (и «даже» с попыткой отразить каждое посвящение на стиле и характере музыки).[14] Отсутствие посвящения Дариусу Мийо именно в этом опусе было с лихвой компенсировано в других сочинениях самого Жака, но более всего, — ответным оммажем с благодарностью (!), поставленным задним числом при первой парижской публикации «Орестеи» (Эсхила) на либретто Поля Клоделя. Первая часть «Агамемнон», написанная Мийо ещё до войны, в 1913 году, после премьеры 1927 года (неожиданно) оказалась посвящена — Жаку Бенуа-Мешену.[15] Между прочим, не утеряла она этого посвящения и до сих пор...

- — Несмотря ни на что...

Почти десять лет (закончившихся ровно в 1930 году) отношения с Мийо были для Бенуа-Мешена, пожалуй, самой прочной ниточкой, связывавшей его с музыкальным миром. Причём, работавшей на обе стороны. Мийо не только знакомил своего протеже с музыкантами и понемногу содействовал исполнению сочинений, но и сам пользовался его услугами, и не раз. К примеру, так было в феврале 1921 года, когда Мийо попросил своего юного «cher ami» написать «за него» вступительную статью про намечавшийся в Италии концерт новой музыки. «Я не хотел бы, — уточнял Мийо, — чтобы это сделал кто-то из Шестёрки, потому что это концерт Шестёрки. <...> Мы уезжаем в Рим, Пуленк и я, во вторник», — и просил Бенуа-Мешена поторопиться со статьёй к отъезду.[7]

Барон Жак Бенуа-Мешен был странным мальчиком. Находясь под влиянием моей музыки, он обладал несомненным лирическим талантом...[7]

— Дариус Мийо, «Моя счастливая жизнь», 1973 г.

Осенью того же года, затеяв первое исполнение шёнберговского «Лунного Пьеро» в Париже, Мийо снова привлёк Бенуа-Мешена к работе над текстами, на этот раз — ради <обратного> перевода с немецкого, который у него особенно хорош (равно как и английский, вестимо).[комм. 11] К ноябрю большинство стихов было готово, — и в январе 1922 года состоялась премьера, на которую Мийо (вот уж, как нельзя кстати) пригласил приехать ещё одного «очень молодого» композитора из Бордо, написавшего ему восторженное письмо. Сверстник Бенуа-Мешена, родившийся всего на пару месяцев раньше, его имя было — Анри Соге (в девичестве Пупар). К осени того же года, подыскав кое-какую работу, он переехал в Париж. Теперь, кажется, можно было и начинать... И в самом деле, чего дальше тянуть: все были в сборе (не считая собаки, как всегда).

|

- — Не хватало только сущей мелочи.

Даже и вспоминать не хочется: какой именно!.. Ни шатко ни валко, вот уже второй год пошёл, как Сати (с подачи старика-Мийо) прикидывал устроить небольшой фумистический трюк против надоевшей «Шестёрки»... франков этак на пятнадцать-двадцать, не больше. Дешёвый, но злой (а равно, и напротив). И Мийо, между прочим, сразу согласился ему помочь в этом деле (ни лёгком, ни трудном), — хотя интерес у него, прямо скажем, слегка отличался. Хотя и не сильно (отличался), но всё же — слегка свой у него имелся (интерес)... — Чтобы не говорить слишком долго, мишеней у будущего трюка было сразу несколько. Как зайцев — ничуть не меньше. Для начала, вот главная мишень: пустить дым в нос суетным и суетливым парижским олухам (публике и критикам), которые хватались за любую новинку, какую дрянь им ни подсунь, всё жрали с огоньком, болваны всеядные. Главное, только громче свистнуть, понаписать всякой ерунды про искусство, назвать это очередным «измом» или «группой», — да и втирать очки за милую душу. И сколько такого мусора поналезло за последние пять лет, чисто, — поганки после дождя. Вон, одна «Шестёрка» чего стóит (собственно, о ней и речь). И прежде всего, какой-то Кокто, конечно. С каждым годом Сати раздражал всё больше этот самовлюблённый вертлявый олух и болтун (вдобавок, воришка), который всюду лез и всё портил своей нарциссической рожей. Специалист по рекламе любой грязи, вернее, саморекламе, конечно. — И в музыке смыслит не больше медведя, а всё туда же лезет со своими высоко...парными цидульками. Вот для него-то как раз впору пришлась бы этакая — «анти’шестёрка», чтобы как следует подёргался да попрыгал на тощей заднице. И ещё двум дурачкам: Орику с Пуленком шпильку-другую в штаны вставить. А то расхаживают туда-сюда важные гусаки, известное дело: не просто два дурня, а лучший «кусок Шестёрки».

- — И хотелось бы забыть, да не получается...

Пожалуй, я не стану здесь рисовать (ещё раз) в красках и деталях ехидную историю и пред’ысторию очередной парижской «пятёрки», надуманной и выкуренной на всеобщее обозрение — в пику «шестёрке» и прочим олухам. Не стану — потому (в первую очередь), что у неё и так имеется своё отдельное место, — на лёгком отдалении от Бенуа-Мешена младшего. Напомню только то (немногое), что имело бы к нему прямое отношение... или хотя бы касалось каким-то своим существом. В конце концов, — не я же выдумал всю эту натянутую историю, чтобы попытаться теперь уклониться от её обсуждения.[17] Всё же не кто-нибудь со стороны, но сам Дариус Мийо, главный инициатор и провокатор появления на свет «Аркёйской школы», спустя полсотни лет (срок, однако), вспоминая об этих временах, отдельно и подробно вспомнил про «барона Бенуа-Мешена», — хотя, между прочим, вполне мог бы и не вспоминать. Во всяком случае, имел для этого достаточно оснований. Более чем достаточно. И тем не менее, в его списке Жак Бенуа-Мешен получил особое третье место, после первых двух, сухих и кратких: «...Чтобы воздать должное Эрику Сати, несколько молодых людей назвали свою группу «Аркёйской школой». Старшим из них был мой давний друг по консерватории Анри Клике (к своей фамилии он добавил фамилию матери и стал называться Клике-Плейель). Его сочинения исполнялись редко, хотя он написал довольно много. Напротив, Роже Дезормьер сочинял очень мало, поскольку бóльшую часть времени посвятил работе с оркестром. Заслуженный дирижёр, он стал исполнителем и адвокатом музыки своих товарищей».

Барон Жак Бенуа-Мешен был странным мальчиком. Находясь под влиянием моей музыки, он обладал несомненным лирическим талантом; для работы он выбирал себе соавторов среди величайших имён — Шекспир, Микеланджело...[7]

— Дариус Мийо, «Моя счастливая жизнь», 1973 г.

В отличие от пресловутой шестёрки, номинально слепленной за пару дней на какой-то тощей коленке,[комм. 12] история с аркёйской провокацией всё как-то не ладилась и, в итоге, растянулась не на шутку. Прямо скажем, целых полтора года, — это уже не слишком смешно. И главное, каждый раз появлялись какие-то причины. Уважительные. Не хватало то одного, то другого, — да и Сати всё искал лёгкого повода (по инерции), чтобы устроить публичный акт пускания дыма не просто так, а — эффектно, с оттяжкой.

Для начала, всё никак не удавалось собрать полноценную колоду: пятёрку молодцов, — ради рифмы... шестёрочной. Вроде бы, меньше пяти... как-то совсем несолидно выглядело, нужно было выискать и набрать «молодых талантов», хотя бы для балласта. Более-менее срослось предприятие только к январю 1922 года, когда Мийо отыскал и выписал к себе курьёзный сюр’приз из Бордо: Анри Соге.[комм. 13] — Именно то, чего поначалу не хватало. Глядя на этого мальчика из провинции, сразу стало понятно — в новой пятёрке он станет гвоздём программы.

|

- — И совсем ещё не ржавым...

Но затем, как это частенько случается, в новой епархии начались мелкие неурядицы и ещё более мелкие дрязги. То дьяк напьётся, то ладан кончится. Сначала у Соге всё что-то не клеилось, скорее всего, за трудностями угадывались проблемы с родителями и(ли) деньгами, — пришлось долго ждать оказии, пока он переберётся в Париж. Наконец, к занавесу года это долгожданное пришествие состоялось, — но тут вдруг выяснилось, что теперь не хватает уже Бенуа-Мешена, — подошёл естественный срок, его призвали в армию и отправили на запад Германии с одной из оккупационных частей, стоявших в Рейнской области. Значит, снова отложили объявление до весны. — Тем временем, Соге придумал другое название для пятёрки, вернее сказать, не придумал, а почти вычитал — из очередной ругательной статьи в газете, где Сати в который раз насмешливо обозвали «Аркёйским мэтром» (нечто вроде деревенского учителя), который всякого дай бог научит, как правильно музыку сочинять. Ради убедительности Соге принёс газету к Мийо и они между собой решили: назвать новую группу «Аркейской школой». — Таким образом получился своеобразный перевёртыш: карикатурная фраза превратилась в модель жизни артиста.[9]

Правда, сам «аркёйский учитель» был не в восторге. Поначалу, услышав про их выдумку, только поморщился, как от зубной боли и махнул рукой: новая торговая марка ему крепко не понравилась. Пожизненно и упрямо, он не терпел никаких школ, с непременным комплектом учителей, менторов, педагогов и, особенно, надзирателей-пионов. А тут пожалуйте: ещё и захолустная, «аркёйская». Впрочем, возражал не слишком сильно, с порога не отверг: что-то в этом всё же зацепило, с оттенком лёгкой дымоватости. И правда, чему там могут научить в Аркёе?.. С тем, значит, постепенно смирился и оставил, за отсутствием лучшего. В конце концов, наплевать. Пускай даже и «школа», ведь там ничему учить — всё одно, не будут. А под каким соусом очки втирать и дым в глаза пускать — особой разницы нет?.. Может быть, так даже и лучше, «с важным видом». В очках. Как учитель из-под арки.

- — Немного похоже на «сюр...приз»

Наконец, тянуть дальше стало уже совсем глупо: пора было ставить точку, пока дело совсем не протухло. К весне 1923 года удалось собрать в кучку и пересчитать поголовье всех будущих школьников (этим делом занимался Мийо, заручившись согласием каждого из них). В конечном счёте богоугодная компания выглядела так, расставленная в том же порядке, как это сделал их «старший» наставник), — впрочем, и Сати обычно перечислял их точно так же, словно бы за каждым было закреплено своё место:[3]

- ► Анри Клике-Плейель (Henri Cliquet-Pleyel), самый старший из них и знакомый с Мийо больше десяти лет, композитор лёгкого и облегчённого свойства;

- ► Роже Дезормьер (Roger Désormière), второй по старшинству «школьник», бывший флейтист и будущий, в основном, дирижёр, немного сочинявший музыку и делавший оркестровки;

- ► Жак Бенуа-Мешен (Jacques Benoist-Méchin), известный Сати и Мийо уже три года, почти самый молодой в группе (если бы не Жакоб), условно говоря, более литератор, чем музыкант;

- ► Макс (или Максим) Жакоб (Maxime-Benjamin Jacob), самое свежее знакомство Мийо (по еврейской линии), подросток семнадцати лет, будущий органист и монах, сочинявший музыку;

- ► Анри Соге (Henri Sauguet), провинциал на два месяца старше Бенуа-Мешена, пожалуй, единственный из всех оставшийся действительным композитором из всей «Школы Аркёя».

И вот этой-то блестящей пятёрке нужно было вставить фитиль и поджечь его самым выгодным способом, чтобы они пролетели как метеор по небосклону, а затем упали на грешную парижскую землю и ввинтились в неё наилучшим образом, желательно, не хуже, чем это сделал Кокто тремя годами раньше — с пресловутой шестёркой. И главное, чтобы разбавили навязший в зубах куриный бульон из Орика с Пуленком (двух отступников), сделавшись, например, их конкурентами. Или даже антитезой, если повезёт.

|

- — Итак, задача была ясна. Яснее некуда.

Вскоре представился вполне сподобный случай: на 14 июня в «Коллеж де Франс» был назначен очередной (седьмой) «Сеанс авангарда», — публичная лекция, главным докладчиком которой значился Эрик Сати. Какая тема?.. И в самом деле, не про шестёрку же ему теперь говорить, после всего!.. Теперь это ему уже не авангард. Скорее напротив. Сразу же Сати решил не слишком утруждать себя тяжеловесным выступлением: какова школа, таков и заход. Сделаем всё понемножку, расслабленно, спустя рукава и(ли) штаны: дёшево и сердито. Для начала — вступительная речь, слегка ироническая, по касательной, почти сбоку; затем впрыскивание небольшого размера, и наконец, лабораторная практика на мышах — нотные примеры в виде компактного концерта фортепианной музыки в исполнении пяти «аркёйских школьников». Мийо выступать на месте не будет, на его долю досталось последующее сопровождение и залп в прессе. Для Сати главная цель будущего анекдота по-прежнему располагалась в зоне задымления, из всех пятерых он принимал всерьёз одного Анри Соге (да и тот пока выглядел телёнком), — все прочие же его только забавляли (это в лучшем случае) или раздражали. Мийо же, хотя и не имел никаких возражений против «шпильки» в пятую точку шестёрки и Кокто, но был настроен значительно более филантропически, — по существу, он просто хотел сделать доброе дело, помочь своим молодым приятелям и симпатичным композиторам занять своё место в музыкальной жизни Парижа. «Jedem das Seine», — как сказал (бы) Бенуа-Мешен.

- — В общем, на том и сошлись.

Барон Жак Бенуа-Мешен был странным мальчиком. Находясь под влиянием моей музыки, он обладал несомненным лирическим талантом; для работы он выбирал себе соавторов среди величайших имён — Шекспир, Микеланджело — возможно, вследствие <некоторой> мании величия...[7]

— Дариус Мийо, «Моя счастливая жизнь», 1973 г.

Дата лекции-концерта была известна ещё в конце апреля, почти за два месяца до события. Обстоятельно и пунктуально, как немец-зануда Мийо договорился со всеми участниками, выбрали у каждого пьесы (и даже пару романсов), самые показательные и не слишком длинные, чтобы не слишком затягивать и выставить «товар лицом» и не «в грязь». Казалось, всё заранее обсудили и предусмотрели. Чтобы всё ак по рельсам, без лишних проблем или недоразумений. И вот тут-то случилась внезапная осечка..., — кажется, та самая, о которой (не раз) предупреждал дядюшка-Альфонс.[19]

- — Которую нельзя ни предусмотреть, ни обсудить заранее.

Всего за пару дней в Аркёй-Кашан на адрес рю Коши 22 (по месту основного расположения администрации будущей школы) специальным почтовым курьером было доставлено заказное письмо на имя Эрика-Альфреда-Лесли Сати. Открыв его, получатель сначала увидел траурную рамку, а затем, слегка приподняв брови, прочёл примерно следующее: «Дорогой мэтр Эрик Сати. Сложившиеся обстоятельства вынуждают меня с прискорбием сообщить Вам настоящим письмом о скоропостижной смерти известного Вам мсье Жака Бенуа-Мешена. Вследствие только что упомянутого события он уведомляет Вас о своём срочном выходе в отставку без содержания ввиду полной невозможности исполнять взятые на себя обязательства, а равно — и в дальнейшем — участвовать лично или каким-то иным образом в запланированных концертах, лекциях и прочих совместных мероприятиях «Аркёйской школы». Прочитав это уведомление, наверное, Вы удивитесь и скажете: он слишком молод, чтобы умереть. Но я думаю, что никогда ещё молодость не была достаточной причиной для освобождения от смерти. Прошу считать это письмо, полученное Вами, исчерпывающим официальным документом прямого действия, не требующим никаких дополнительных подтверждений. С поклоном, мсье Ж.Бенуа-Мешен. Париж. 11 июня 1923».[комм. 14]

- — Вероятно, меня ещё спросят, после всего, и чтó же?

- — Какова была реакция Сати на эту странную выходку?..

- — Вероятно, меня ещё спросят, после всего, и чтó же?

Очень просто. С одной стороны, хорошего маловато, конечно. «Готовили, готовили и, наконец, малость наготовили». Ничего интересного, обычная осечка старого пистолета, вместо выстрела — щелчок по носу. До лекции-концерта оставалось всего пара дней. Оказывается, наш петух опять зря рылся в известной куче. Прямо на глазах «пятёрка», с такими усилиями набранная буквально «из ничего», превратилась в «четвёрку». Никаких запасных композиторов «про всякий случай» не осталось. А искать достойную замену безвременно погибшему гению за пару дней — слишком уж смелый ход, даже для дымной истории. Хотя..., с другой стороны, ерунда, конечно. Не отменять же лекцию из-за каких-то похорон. Ведь заранее-то никто не объявлял, сколько там учеников..., в этой школе. Может быть, за кулисами выжидают ещё десять. Или даже сто десять, этакий «засадный полк». — А значит, оставим: так тому и быть. К тому же, курьёз, как-никак..., почти анекдот (в нашем полку идиотов прибыло).[6] Мелочь, а приятно. Сати, вообще любивший оригинальные эксцессы, не мог не оценить этот поступок по достоинству. В конце концов, любой другой на его месте просто не пришёл бы. И не сообщал заранее... «Кажется, это первый раз, когда покойник извещает меня о смерти заказным письмом...»[9]

Вóт, значит, почему после 14 июня 1923 года в списке имён аркёйских школьников осталось всего четыре (штуки), среди которых редко когда отыщешь Жака Бенуа-Мешена. А сам он в тот памятный день даже не был в Париже.[комм. 15]

1947

1947

Получи по морде плёткой...[21]

( М.Н.Савояровъ )

|

ж

ак Бенуá-Меше́н (а если говорить точнее, то Jacques Benoist-Méchin, годы жизни: 1901-1983, место рождения и смерти — Париж) — известный литератор, переводчик, журналист, историк, музыковед, политик и композитор, один из самых убеждённых и последовательных французских фашистов, более всего прославившийся своим (ультра’правым) участием в вишистском коллаборационистском правительстве маршала Петена.

А впрочем..., оставим эти глупости тем, кого они интересует всерьёз и на самом деле. — Потому что..., соорудив в середине своего эссе ещё одно идиотское по тону типично энциклопедическое определение в адрес Жака Бенуа-Мешена, мне пришлось очевидным образом покривить душой. И всё это — ради вас, исключительно ради вас, «друзья» мои.[22] При том, что оно..., это определение — не только вполне точное по сути, но и содержит в себе массу лишних сведений по отношению к этому человеку..., а ведь он по всем своим признакам был человеком, это уж очевидный факт, который не взялся бы отрицать даже малый брат мой, Фридрих... И что я могу сказать теперь, после всего?.. — когда остаётся только сидеть, подперев голову двумя руками, и сожалеть, что бедный Эрик, получивший в июне 1923 года документальное свидетельство о смерти Бенуа-Мешена, сам прожил затем — всего два года. Не дотянув в итоге, какой-то, в сущности, мелочи, жалких двух десятков лет до окончания войны..., — я хотел сказать, до окончания уже следующей войны, не только «мировой», как они говорят с известной долей гордости (за себя, конечно), но и, несомненно, красивейшей в своём роде. Потому что (и здесь я ни капли не сомневаюсь), оглянувшись назад, он несомненно испытал бы чувство фанфарической гордости за мировой реванш фумизма над фашизмом.[комм. 16]

- — Пускай даже и с таким тяжким запозданием.

А потому, ради окончания разговора, вынужден снова прерваться (чтобы достать платок и оттереть пот со лба). И разумеется, (я не) прошу прощения за свою очередную выходку, неуместную и неприличную..., — прежде всего, у дам и девиц лёгкого поведения (у последних, как всегда — особенно).

К сожалению..., к большому сожалению, я вынужден констатировать (ещё один) безрадостный факт: всё у них имеет свои причины. У них..., я сказал, — значит, у тех, кто имеет странное обыкновение жить всерьёз, по-настоящему, так, словно бы у них ничего нет, кроме общепринятых и заранее известных «обстоятельств времени и места действия». Только они, эти пресловутые люди нормы способны, например, начать войну..., именно в силу указанного обстоятельства. — Маленькую, среднюю или даже большую, мировую... И затем, раз начавши, продолжать всё делать так же всерьёз, по-настоящему. И в точности так же они поступают при всех прочих ситуациях своей жизни, каковы бы они ни были, обыденные или особенные: маленькие, средние или даже большие (не говоря уже о мировых). В отличие от фумистов, например, — для которых и тáк всё дым и всё в дыму. Тут и никакой войны не требуется...

- — Включая так называемые вопросы жизни и смерти.

Барон Жак Бенуа-Мешен был странным мальчиком. Находясь под влиянием моей музыки, он обладал несомненным лирическим талантом; для работы он выбирал себе соавторов среди величайших имён — Шекспир, Микеланджело — возможно, вследствие мании величия. Щедрый по натуре, он любил играть в меценатство: приобретал рукописи...[7]

— Дариус Мийо, «Моя счастливая жизнь», 1973 г.

Ровно так же и здесь, в маленькой биографии Бенуа-де-Мешена младшего оказалась своя чёткая линия перехода, внезапно отделившая всё дымное от настоящего. Вернее сказать, в точности наоборот. Как это у них принято. И она, эта линия прошла в точности через 6 мая 1923 года. Чуть более месяца оставалось до торжественной акции пускания дыма в Коллеж де Франс. Когда некий месье Станислас Люсьен Альфред Габриэль Бенуа, имя которого, впрочем, не имеет особенного значения, хотя он сам предпочитал называть себя барон Бенуа-Мешен, совсем ещё не старый человек, нежданно скончался. Буквально, на полуслове.

|

— Иной, услышав такое, спросил бы рассеянно: ну и что же из того? — Само собой, ничего. Именно так, после его смерти в мире ровным счётом ничего не переменилось. Что с ним, что без него, картина оставалось почти неотличимой. Очередной пустой человек, обыватель этого мира, ничего особенного не сделавший и не оставивший после себя. Ушёл, оставив на земле только выеденную и выжженную полоску..., взлётную полосу, словно бы и не было его..., никогда. И снова процедить бы с лёгкой усмешкой, сквозь зубы: «отряд не заметил потери бойца...» — Но нет, к сожалению. Поскольку речь здесь идёт о его сыне (имя его уже оглашено), отец которого не только успел промотать всё прежнее состояние, но и сделать массу долгов, оставив семью без средств к существованию. Значит, теперь нужно сводить концы с концами самому: бросить всю прежнюю ерунду и срочно искать работу, настоящую работу, которая кормит: заработок, средства к существованию. — Какое уж тут к чёрту, искусство!..

- — Теперь и далее, значит, всё всерьёз. По-настоящему. Как у людей.

Почти как последнее слово, обернувшись назад на прощание (эпилог, эпитафия?.. на собственной могиле). Без дураков. Как внезапное прояснение, напоследок. Или прощание с самим собой, уже ступившим на дорогу возвращения туда, к настоящему, нормальному человеку, жизни всерьёз, как у них принято. «Дорогой мэтр... С прискорбием сообщаю Вам о скоропостижной смерти мсье Жака Бенуа-Мешена»... Пришлось срочно искать место..., и хорошее место. Между прочим, здесь ничего не было лишним, в дело пошлó всё, между прочим, очень пригодились и высшие связи отца. И светские. И среди больших людей бизнеса. Последнее было особенно ценно. — За пару лет кое-чего удалось добиться, наработать уже свои... собственные связи и тогда..., наконец, вздохнуть немного свободнее. — Почувствовать себя человеком, они говорят.

Почти три года (с 1925 по 1927) Бенуа-Мешен проработал парижским корреспондентом, для начала..., а затем, вскоре (персональным) представителем крупнейшего американского информационного агентства International News Service. Буквально говоря, это был «ход конём», везение почти невероятное, — поскольку его познакомили сразу и лично, с поличным и наличными — с владельцем компании, фантастическим денежным мешком, газетным магнатом, короче говоря, с самим Рэндольфом Херстом. Поезда Париж-Гавр и пароходы до Нью-Йорка стали будничным маршрутом. Разница в возрасте не помешала личному общению, отношения были прекрасные. Между прочим, Херст очень поддерживал успехи европейских фашистов, особенно итальянских, и велел держать руку на пульсе, регулярно обращаясь к этой теме, на будущее — всё более и более центральной, как он полагал («старая Европа ещё запихнёт пару сигар в задницу нашим придуркам, вот увидишь»).

- — Острота и респектабельность Херста была шикарной. Поневоле, хотелось ему подражать.[комм. 17]

Барон Жак Бенуа-Мешен был странным мальчиком. Находясь под влиянием моей музыки, он обладал несомненным лирическим талантом; для работы он выбирал себе соавторов среди величайших имён — Шекспир, Микеланджело — возможно, вследствие мании величия. Щедрый по натуре, он любил играть в меценатство: приобретал рукописи, владел значительной коллекцией первых изданий Клоделя, настоящей «клоделией».[комм. 18] Несколько месяцев проработал скупщиком для крупного американского пресс-магната, пересылая ему антиквариат...

— Дариус Мийо, «Моя счастливая жизнь», 1973 г.

Как раз этим временем при поддержке всё того же Мийо в концертах (между прочим, вместе с некоторыми аркёйскими школьниками) были исполнены кое-какие из прежних сочинений Бенуа-Мешена. А парижское радио в 1926 году транслировало запись его «Первой симфонической сюиты» в переложении для фортепианного дуэта. Судя по косвенным данным, запись была старой, сделанной ещё при первом исполнении в ноябре 1922 года. На первом фортепиано играла неизменная для таких случаев Жанна Мортье, а на втором подыгрывал — сам автор (только четыре года назад). А к концу 1920-х Бенуа-Мешен снова стал понемногу баловаться сочинением музыки, — после пятилетнего перерыва на первую смерть.[комм. 19]

- — Впрочем, не слишком много.

Следующим местом работы (хотя к тому времени работа, слава богу, уже не была для барона главным источником заработка) по какой-то дьявольской усмешке стал парижский еженедельник «Новая Европа» Луизы Вайсс, едва ли не самой яркой суфражистки 1930-х. К этой шикарной даме почти бальзаковских стáтей, вдобавок, любовнице нескольких президентов (Чехии), Бенуа-Мешен, к тому времени уже заработавший репутацию большого и респектабельного радикала, попал, можно сказать, по иронии судьбы..., или (не)чистой игре слов. История их сотрудничества имела все признаки дурного каламбура, поскольку... они обои (и Луиза, и Жак) едва ли не с одинаковой горячностью радели за лозунг «Новой Европы», да вот только одна незадача: эти две европы отличались у них почти как «да» и «нет». Спустя пару-тройку лет, когда до Луизы, наконец, дошло..., пардон, я хотел сказать, — дошли восхищённые отзывы Бенуа-Мешена о мсье Гитлере, он был уволен со стремительностью почти фантастической. И даже более того, здесь само собой напрашивается сравнение, согласно которому стремительность увольнения сторонника «Новой Европы» из «Новой Европы», мягко выражаясь, соответствовала скорее уровню и степени демократичности взглядов увольняемого, чем увольняющего. Стареющая суфражистка и молодой фашист..., определённо, эти двое сыграли свою маленькую партию в перевёртыш, одну из многих в те годы. Ну и конечно же, этот случай, имевший место в начале 1931 года, только придал ускорения движению Бенуа-Мешена к нескрываемо правой стороне парижской улицы.

- — Слишком явно, это было уже совсем не рю Одеон...

Барон Жак Бенуа-Мешен был странным мальчиком. Находясь под влиянием моей музыки, он обладал несомненным лирическим талантом; для работы он выбирал себе соавторов среди величайших имён — Шекспир, Микеланджело — возможно, вследствие мании величия. Щедрый по натуре, он любил играть в меценатство: приобретал рукописи, владел значительной коллекцией первых изданий Клоделя, настоящей «клоделией». Несколько месяцев проработал скупщиком для крупного американского пресс-магната, пересылая ему антиквариат, старые церковные или монастырские вещи, и даже купил фламандский карильон, играющий арию из «Тóски», который богатый коллекционер мог включать из своей ванной...[комм. 20] по крайней мере, так утверждал сам Бенуа-Мешен, но он всегда был таким мистификатором!..[7]

— Дариус Мийо, «Моя счастливая жизнь», 1973 г.

Примерно тем же временем датируется и негромкий, но окончательный разрыв с Дариусом Мийо, до которого, наконец, «дошло» примерно то же самое, что и до суфражистки Луизы Вайсс. Впрочем, об этом деле я пока умолчу..., поскольку о нём всё-равно придётся сказать несколько слов — немного ниже того места, где хотелось бы.

Шаг за шагом, всё ближе и ближе к собственному основанию. В 1932 году парижским издательством Бернара Грассе был выпущен очередной шедевр Бенуа-Мешена, — книга легендарной «нерушимой девицы» Лу Саломе, так и не покорившейся Ницше,[23] впоследствии — практикующего психоаналитика и любимой ученицы Фрейда. Книга с оригинальным названием «Фридрих Ницше» представляла собой странную помесь мемуаров и умозаключений в переводе Бенуа-Мешена, с его предисловием и комментариями.[24] Во время работы над ней Бенуа-Мешен специально посетил Лу Саломэ в Гёттингене и имел с ней большую беседу.

Наконец, говорю я, сделав ещё несколько шагов вдоль тротуара, последним местом работы Бенуа-Мешена стало кресло главного редактора ежедневной (правой) парижской газеты «L’Intransigeant», сидя в котором, он мог уже вполне не выходить из соответствия со своими взглядами, равно прогрессивными и прогрессирующими. С одной стороны, убеждённый фашист и жёсткий антисемит, он оставался «всё-таки» французом, что накладывало определённые ограничения и временами даже имело вид причудливый. Так, со времён оккупационной службы в Рейнской области, Бенуа-Мешен стал пацифистом, неизменно выступая против любой конфронтации, за мирное сближение с Германией. Оно и понятно: после двух последних войн (прусской и мировой), в случае будущего столкновения Франция выглядела почти обречённой. Словно бюы напрямую следуя за взглядами главного редактора, в сентябре 1934 года «L’Intransigeant» опубликовала программное интервью с Адольфом Гитлером, где он полностью подтвердил свои пацифистские намерения, а также «сугубо конструктивно» высказался по вопросам международного сотрудничества, в первую очередь, касаясь Лиги Наций, спорных земель и франко-советского сближения. Красной нитью через интервью проходила мысль, что с Германией при Гитлере иметь дело не только «можно, но и нужно». Интервью было подписано анонимным «специальным корреспондентом», — за которым угадывался сам Бенуа-Мешен. Впрочем, левые утверждали, что это чистой воды пропагандистская фальшивка , а материал был сфабрикован «германским министерством по делам иностранцев».

|

- — С этого момента Бенуа-Мешен определился окончательно.

Человек прямой и честный (в старом смысле этого слова), он всегда видел особый аристократический шик в таком же прямом и честном выражении своих взглядов. По сути, после прихода к власти немецкой НСДАП барон Бенуа-Мешен сразу же становится одним из самых активных агентов германского влияния в Париже. Прежде всего прочего, он усматривал в Гитлере прямого продолжателя дела Наполеона, близкого его сердцу, — ещё в 1809 году наградившего его прадеда-префекта титулом барона империи, — и приветствует «пришествие» очередного обновителя и объединителя Европы. Сблизившись и, страшно сказать, даже подружившись с Отто Абецем, представителем нацистов и человеком Гитлера в Париже, Бенуа-Мешен первым шагом вступил в возглавляемый им комитет «Франция-Германия» (так называемый орган сближения), принимая горячее участие в его работе и спец-акциях, включая — особые и секретные. Настоящий энтузиаст нацистской идеологии (вдобавок, открытый германофил, свободно владеющий немецким языком), ввиду своей прямоты и аристократической честности он пользовался большим доверием «немецких друзей». В 1936 году, пребывая в искреннем восторге от качества человеческого материала, собравшегося вокруг Жака Дорио, Бенуа-Мешен сразу же, с момента основания вступил (видимо, двумя ногами одновременно) во Французскую народную партию (фашистскую, разумеется): «Без малейших сомнений я утверждаю, что никогда прежде ни одна французская политическая партия не обладала подобным интеллектуальным потенциалом».[26]

Пожалуй, самым крупным литературным достижением Бенуа-Мешена стал пятитомный труд под названием «История немецкой армии», который он опубликовал в 1936 году. Эта работа не только имела большой успех, но и сразу же сделалась общепринятым справочником по этому вопросу, в том числе, и для военных. Небезынтересно, что исторический труд Бенуа-Мешена высоко ценил генерал де Голль, который спустя восемь лет (в 1944 году), уже в разгар боевых действий, будучи председателем временного правительства Франции, допечатал специальный тираж в несколько сотен экземпляров в качестве пособия для штабных офицеров. Не исключено, что это сыграло немалую роль во второй смерти автора книги. Во всяком случае, так видно сегодня, с расстояния почти в сто лет. «...я понял, что сила и красота — два неразделимых явления и что великие эпохи в политике неизменно порождают великие эпохи в искусстве».[26]

Уже под занавес банкета, в 1939 году народная партия опубликовала совсем уже неприкрытую и примитивную по назначению агитку Бенуа-Мешена под названием «Прояснения над «Майн кампф». Структура брошюры была предельно проста и более всего напоминала цитатник для вербовки сторонников. Выбирая из первоначального текста знаковые и важные фрагменты, автор тут же комментировал их ради одной благородной цели: чтобы французы отныне правильно понимали настоящие намерения и взгляды фюрера. Красной нитью через всю работу проходила мысль, что Гитлер — поистине уникальная фигура для современной мировой политики. Без ложной лести Бенуа-Мешен называет его «провидцем, решившимся осуществить свою мечту со всем возможным здравомыслием реалистично настроенного государственного деятеля». При этом из числа цитат были заведомо исключены самые яростные выпады будущего фюрера в адрес Франции, а другие подобные высказывания переводчик последовательно смягчал и затушёвывал, одновременно подчеркивая, что Гитлер был всегда настроен не столько против самой Франции, сколько против засилия евреев среди правящей элиты и богатейших людей государства.[27]

Барон Жак Бенуа-Мешен был странным мальчиком. Находясь под влиянием моей музыки, он обладал несомненным лирическим талантом; для работы он выбирал себе соавторов среди величайших имён — Шекспир, Микеланджело — возможно, вследствие мании величия. Щедрый по натуре, он любил играть в меценатство: приобретал рукописи, владел значительной коллекцией первых изданий Клоделя, настоящей «клоделией». Несколько месяцев проработал скупщиком для крупного американского пресс-магната, пересылая ему антиквариат, старые церковные или монастырские вещи, и даже купил фламандский карильон, играющий арию из «Тóски», который богатый коллекционер мог включать из своей ванной... по крайней мере, так утверждал сам Бенуа-Мешен, но он всегда был таким мистификатором! Он опубликовал эссе о «Музыке в произведениях Пруста». Он свободно говорил по-английски и по-немецки, перевёл массу работ, написал замечательную историю немецкой армии.[7]

— Дариус Мийо, «Моя счастливая жизнь», 1973 г.

После начала «странной войны» тридцативосьмилетний Жак Бенуа-Мешен, ещё не достигший возраста «освобождения», был мобилизован как рядовой 2-го класса, и в июне 1940 года закономерно попал в плен, в котором фактически провёл несколько дней. Его свободное владение немецким языком, а затем политические взгляды и связи сразу же вывели его за условную границу общего концлагеря. Для начала ему поручили роль переводчика, а уже в августе 1940, юридически всё ещё «находясь в плену», он возглавил французскую делегацию в Берлин на переговоры о помощи французским военнопленным, вывезенным в Германию. Как сообщили бы газеты, по пути на переговоры делегация не попала под случайно запоздавший обстрел немецкой артиллерии. В результате, никто не погиб и даже не был ранен.

- — Пожалуй, здесь бы самое время и закончить эту главу.

Однако барон Бенуа-Мешен решил немного иначе. Спустя почти три десятка лет в своих мемуарах под симптоматическим названием «Проверено временем», он писал о том выборе, с которым ему пришлось столкнуться в июне 1940 года после капитуляции Франции (сначала перед Германией, а затем — ещё и перед Италией). По его мнению, все возможные варианты сводились к одной краткой фразе: «У побеждённой страны остаётся <единственный> выбор: либо подчиниться завоевателю, либо присоединиться к нему; я выбрал — второе».[28] Первые полгода после разгрома ушло на постепенную подготовку к формированию органов власти «новой Франции» на том южном огрызке, который Гитлер (на первое время) оставил коллаборационистам маршала Петена. Столицей новой средиземноморской страны стал анекдотический курортный городок Виши, теперь каким-то чудом — оказавший на севере державы. Активнейшее участие в формировании нового правительства принимали члены народной партии. Наконец, 25 февраля 1941 года Бенуа-Мешен получил первое назначение: для начала, он стал генеральным секретарём (читай: главой) администрации Совета министров.

|

Словом и делом Бенуа-Мешен ясно дал понять, чтó именно для него значила словесная формула: «присоединиться» к немецким завоевателям Франции. Его сотрудничество никогда не было пассивным или смиренным, казалось, над ним постоянно витал призрак Бонапарта, глаза его светились аристократическим благородством и административным вдохновением.[комм. 21] Точно так же, как до начала войны, он во всём был горяч, проявлял инициативу, оставался искренним и восторженным соучастником воображаемого гитлеровского плана по объединению и строительству «новой Европы».[комм. 22]

По-прежнему, Бенуа-Мешен совершал поступки как типичный идеалист, человек фантазий и убеждений («он всегда был таким мифоманом!..»), — участвуя в коллаборации с нацистами не по обстоятельствам или принуждению, но как истинный поэт (или, скажем не без усмешки, даже композитор) политики.[29] Странно сказать, но ведь и там, в среде вишистского правительства большинство коллег-французов считали его излишне прогерманским, и не вполне доверяли ему по этой причине: и здесь он, как истинный инвалид духа, выделялся из общей среды, не мог быть или хотя бы выглядеть «как все».[6] Прежде всего, «благодаря» этому обстоятельству, Бенуа-Мешен, белая ворона и, вдобавок, штатский среди большинства военных, провёл не слишком-то много времени в окрестностях верхушки петеновского правительства.[30]

Его подавляющая репутация германофила и виртуозное владение языком сыграли с ним ещё одну шутку, возможно, даже злую. Не слишком-то желая иметь с ним дело, умеренные коллеги постоянно выдвигали (чтобы не сказать: задвигали) его куда-то ad marginem, за черту отчуждения, подальше от внутри’французских дел, на переднюю линию соприкосновения с немецкими друзьями. «Любишь немцев — вот и давай отсюда подальше, к ним». Собственно, он и не возражал. — В качестве главы правительственной администрации Бенуа-Мешен сопровождал адмирала Дарлана в Берхтесгаден во время исторической встречи с Гитлером 11 мая 1941 года (до начала восточной войны рейха оставалось чуть больше месяца). Основной темой переговоров были французские военные базы в Сирии, которые нужны были Германии для продолжения колониальной войны. Между тем, Бенуа-Мешен имел и свой, отдельный план. И здесь в меру возможностей проявились бонапартовские наклонности барона <будущей> империи: вероятно, он решил, наконец, использовать редкую возможность хоть как-то вмешаться в планы строительства Новой Европы. В самой краткой форме Бенуа-Мешен попытался выдвинуть стратегический план, согласно которому вишистская Франция должна присоединиться к державам Оси, участвуя в качестве полноправного партнера в будущей войне против союзников. В обмен на это, как он надеялся, нацисты смогут в будущем восстановить суверенитет Франции в единой фашистской Европе, где будет господствовать Германия. — Но увы, его предложения были с порога отвергнуты Гитлером как несерьёзные. А если говорить точнее, то фюрер просто отмахнулся от него как от (французской) мухи. Почти с презрением. И даже не принимая в расчёт той (почти) собачьей верности, с которой барон Мешен служил нацистской идее вот уже почти десяток лет. Германия..., Велiкая Германия, которой он так восхищался, не желала делиться «своим» новым единством Европы, — тем более, с таким ничтожным противником-союзником, полностью выскобленным буквально за пару недель. К тому же, теперь, в начале 1941 года союзники как-будто и не требовались, море было по колено и казалось, что весь мир вот-вот упадёт к ногам немцев как перезрелая груша.[комм. 23]

Вспоминая свою первую неудачу «в верхах» (и слегка затушёвывая личный эффект участия в беседе с фюрером), Жак Бенуа-Мешен писал: «...я надеялся, что Гитлер объединит все континентальные страны, чтобы начать общий штурм сталинской империи. В качестве образца мне виделся Александр Македонский. <...> Разве борьба с большевизмом не была тем общим принципом, который мог даровать нам чувство единого континента?..» — Впрочем, столь скорое фьяско давно выношенных прожектов отнюдь не привела к разочарованию Бенуа-Мешена в нацистском деле.[30] Равно как и правительство Петена не планировало отказываться от его услуг. 9 июня 1941 года барон был назначен статс-секретарем по франко-германским отношениям при вице-президенте Совета, адмирале Дарлане. В том же месяце Бенуа-Мешен был направлен как специальный посланник в Анкару, чтобы добиться от Турции разрешения о проходе подкрепления в Сирию, где шли активные боевые действия: французский генерал Анри Денц доблестно сражался против полчищ британских захватчиков и прочих ярых проводников политики буржуазного колониализма. В июле того же года Бенуа-Мешен сыграл ведущую роль в разработке условий франко-японских разделительных линий в Индокитае (так называемое соглашение Дарлана-Като).

Барон Жак Бенуа-Мешен был странным мальчиком. Находясь под влиянием моей музыки, он обладал несомненным лирическим талантом; для работы он выбирал себе соавторов среди величайших имён — Шекспир, Микеланджело — возможно, вследствие мании величия. Щедрый по натуре, он любил играть в меценатство: приобретал рукописи, владел значительной коллекцией первых изданий Клоделя, настоящей «клоделией». Несколько месяцев проработал скупщиком для крупного американского пресс-магната, пересылая ему антиквариат, старые церковные или монастырские вещи, и даже купил фламандский карильон, играющий арию из «Тóски», который богатый коллекционер мог включать из своей ванной... по крайней мере, так утверждал сам Бенуа-Мешен, но он всегда был таким мистификатором! Он опубликовал эссе о «Музыке в произведениях Пруста». Он свободно говорил по-английски и по-немецки, перевёл массу работ, написал замечательную историю немецкой армии. Во время оккупации он стал министром правительства Виши, его позиция коллаборациониста не заставила меня сожалеть, что я разорвал с ним дружеские отношения в 1930 году, по личным причинам.[комм. 24]

— Дариус Мийо, «Моя счастливая жизнь», 1973 г.

Занимая с лета 1941 года должность уполномоченного поверенного от правительства в банке Вормс, Бенуа-Мешен всеми доступными ему методами лоббировал интересы влиятельной группы партийных технократов ультра-коллаборационистов, которые поставили задачу и на разных уровнях добивались включения Франции в будущее руководство Новой Европы. К весне 1942 года, когда обострились проблемы с принудительной отправкой французской рабочей силы в Германию, Жак Бенуа-Мешен взялся также за создание особого ведомства, которое должно было заниматься всем комплексом вопросов, включая защиту прав ост’арбайтеров.

Поговаривали, что поначалу «барон империи» способствовал возвращению к власти старого Пьера Лаваля, штатского (и ещё довоенного) премьер-министра, указ о назначении которого Петен подписал 18 апреля 1942 года. Между тем, первые результаты воцарения нового премьера оказались не слишком обнадёживающими, Лаваль был озабочен, прежде всего, контролем над правительством и упрочением личного влияния, раз за разом назначая на министерские посты своих проверенных людей. Будучи человеком партии, Бенуа-Мешен к их числу не относился. К тому же, он со всей возможной прямотой продолжал занимать по всем вопросам «принципиальную» позицию, в согласии со своим пониманием концепции единой Европы. Несколько прямых столкновений с Лавалем, которого раздражало постоянно видеть барона бревном на дороге к любым переговорам с немцами, а также нарастающие разногласия по поводу новой системы вербовки французских рабочих (так называемой «Relève», на введении которой настаивала Германия), привели к тому, что 26 сентября 1942 года должность Бенуа-Мешена была сокращена «за ненадобностью», после чего он, в силу своего неформального положения и веса в народной партии, стал считаться «министром без портфеля». Кроме того, Лаваль, видимо, следуя личной неприязни, голословно обвинил Бенуа-Мешена и других ультра-правых в намерении привести к власти адмирала Платона, человека, имевшего исключительный авторитет у военных в силу, прежде всего, прямоты и личного мужества.

|

- — Последние два года Виши пронеслись как дым над печниками.

Казалось бы, вот когда самое время вспомнить дымные заветы старого аркёйского мэтра. Но нет... Жидкие ряды французских фашистов продолжали маршировать вдоль по той же просёлочной дорожке, куда их занесло анальными ветрами. С июня 1942 года Бенуа-Мешен принял на себя роль председателя контрольного комитета Французского легиона добровольцев. В этой должности он повторил своё первоначальное предложение переименовать группу в «Légion Tricolore», а затем преобразовать её в профессиональное воинское подразделение. В рамках расширенных полномочий Виши эта идея вскоре была принята личным распоряжением Петена. Между тем, времени на реализацию проекта оставалось слишком мало. Вдобавок, внутри вишистского режима нарастали междоусобицы и дрязги: Пьер Лаваль старался всё более ослабить влияние ультра’правых и отдалить их от текущей деятельности правительства.

После начала операции «Факел» и начала высадки войск союзников в Северной Африке Бенуа-Мешен выступил с (якобы самостоятельной) радикальной декларацией. Пожалуй, это произведение можно отнести к числу его наибольших творческих удач: как с точки зрения литературной, так и — музыкальной. Выдержанное одновременно в жанре сельской пасторали и таких же фанфар, оно явило миру образец прежде невиданного синтеза искусств и жанров. 16 ноября 1942 года газета «Le Petit Parisien» выдала на первой полосе мешеновский манифест, носивший нацистский и пронацистский характер разом. Автор публикации патриотически призывал сограждан к борьбе против агрессоров и скорейшем вступлении в войну (на стороне Германии, вестимо). Одновременно он провозглашал насущную необходимость скорейшего перехода к (пользованию) новой конституции, а также формирования ультра-правого правительства коллаборационистов под свежими лозунгами: «война, революция, общественная безопасность».

— Ну что тут ещё скажешь (после подобных, с позволения сказать, шедевров)... Пожалуй, только несколько скупых и холодных слов из будки суфлёра. С одной стороны, публичная акция стала пробным камнем заговора во главе с адмиралом Франсуа Дарланом и лидером народной партии Жаком Дорио, целью которого (которых) было сместить старика-Петена на (дважды) заслуженный отдых, и сформировать радикальный пронацистский триумвират ради второй попытки буксировки вишистской Франции — на север, в сторону великой Германии. Однако и здесь случилась осечка с (вне)очередной смертью. В начале ноября адмирал Дарлан спешно уехал в Алжир, откуда уже не вернулся обратно. 24 декабря 1942 года он был застрелен неким молодым человеком, то ли монархистом, то ли анархистом, после чего заговор потерял главное действующее лицо, а вместе с ним — и остаточный смысл.

Хотя нет..., одну минуточку. Кажется, мне придётся немного (п)оправиться: суфлёр был пьян..., и здесь закралась небольшая ошибка..., или описка, может быть. Потому что главным лицом заговора нацистского триумвирата Виши выступал всё-таки не Дарлан, а — Дарнан (Эме-Жозеф, в скором будущем штурмбаннфюрер СС и министр внутренних дел), начальник тридцатитысячного корпуса французской милиции (реальная сила, между прочим), которую Гитлер всё никак не разрешал вооружить по-настоящему. — Впрочем, оставим эти глупости. Исправление не суть важно, и прежде всего, потому, что не несёт в себе ничего существенного, кроме так называемых фактов (имя которым, как всегда, легион). К тому же, история с несостоявшимся заговором имела вид чисто номинальной, заранее расписанный по ролям. Нечто вроде пробы пера начинающего драматурга в пьесе про «трёх верных нацистов», где Бенуа-Мешен в очередной раз выполнил функцию прямого агента немецкого влияния, по-прежнему действующего под непосредственным прикрытием и руководством Отто Абеца. Собственно, именно здесь и крылась главная причина непотопляемости имперского барона «Б-М» под ударами возмущённого «Лаваля & C°».

- — Несмотря даже на всю несравненную свежесть его лозунгов...

Поскольку мсье Гитлер был крайне раздражён неудачным ходом затянувшейся восточной кампании, и ему уже давно надоело играть в старческие петеновские бирюльки, в сентябре 1942 года он предпринял «окончательное решение» французского вопроса. В ходе блестящей «военной» операции под кодовым названием «Антон», продлившейся ровно один день 11 ноября 1942 года (с семи утра до девяти вечера), почти без выстрелов были оккупированы все территории, в течение предыдущих полутора лет якобы управляемые вишистским режимом. Заранее позабыв о собственной армии и военных формированиях, режим Петена заранее ограничил сопротивление обращением по радио, где был выражен не слишком решительный протест против нарушения немцами перемирия 1940 года. Со стороны Германии на следующий день было оффициально объявлено об «объединении» страны, а режим Петена переехал (верхом на ослах) — обратно в Париж, где его остаточная деятельность носила уже чисто представительский характер. Аристократическая мечта о Единой Европе очевидно дышала на ладан.

- — Ей оставалось чуть более полутора лет.

К слову сказать, несмотря на ярые, яркие и «проверенные временем» (вплоть до пожизненного срока) антисемитские «убеждения», полностью вписывающиеся как в нацистскую концертную программу, так и в репертуар режима Виши, у Бенуа-Мешена они не носили пещерного характера и даже более того, имели все признаки «просвещённой юдофобии». Лично он, насколько позволяют судить известные факты, ни разу не участвовал в «окончательном решении» еврейского вопроса, широко развернувшемся на территории режима Виши в 1942-1943 годах, хотя и имевшего здесь местную специфику.[комм. 25] Во всяком случае, Бенуа-Мешен не был замечен в каких-то репрессивных действиях, — и этот пункт, общий для многих вишистов, из его досье был заранее исключён. И даже более того, — при всей «ультра’правости» своей редакции нацизма, он сумел сохранить не только мягкость характера, но и представления о чистоплотности аристократического поведения, соблюдая некий принцип «белых перчаток». В частности, могу напомнить одну историю, случившуюся уже после переезда вишистов в Париж. В 1943 году Сильвия Бич была арестована как гражданка США и вместе с другими иностранцами попала в лагерь для интернированных Виттель. Узнав об этом, Бенуа-Мешен обратился к своему немецкому куратору с соответствующим заявлением, и спустя полгода заключения её освободили и даже позволили вернуться в Париж — в качестве «исключительного исключения», разумеется.[32]

- — Не говоря уже обо всех прочих...

Дальнейший сюжет второй мировой сказки про европу «новую & единую» известен и без меня, надеюсь. Разве что с некоторыми деталями частного характера. 6 июня 1944 года союзники высадились на западном побережье и, тем самым, начали десантную операцию по освобождению Франции. Спустя два месяца, 25 августа 1944 года немцы без особого воодушевления оставили Париж. Дряхлого маршала Петена с кабинетом министров вывезли немецким обозом в Германию, как ценный груз и разместили в Зигмарингене, где он немедленно раскапризничался и отказался возглавлять новое правительство в изгнании. Что же касается до Бенуа-Мешена, то в его планах отъезд не значился: он даже не попытался покинуть Париж. В середине сентября его арестовали и поместили в тюрьму Френ (в южном пригороде Парижа) с типовым обвинением за участие в коллаборационистском правительстве.

Мне не ясно, по какой причине нельзя относиться к художникам как к обычным гражданам. Жак Бенуа-Мешен — композитор, написавший несколько произведений, в которых вы можете найти некоторую долю таланта. Он был министром в кабинете Лаваля. Сейчас он арестован и обвиняется как предатель, немецкий шпион. Надеюсь, его расстреляют...[33]

— Дариус Мийо, «Музыка и Политика»,[комм. 26] ноябрь 1944 г.

В качестве главной вины Жаку Бенуа-Мешену вменялась, прежде всего, его инициативная роль в создании «Légion Tricolore». Однако, как лицо второстепенное и не имевшее особенных «заслуг», в первую струю судебных процессов его дело не попало, что, в конечном итоге, и определило финал истории его глубоко особенного, «культурного коллаборационизма».[30] В конце концов, у Новой Франции в 1944 и 1945 году и так было дел невпроворот. Перед ней и так стояла очень большая очередь интересных и разнообразных вишистов, претендующих на расстрел или, в крайнем случае, на гильотину.

- — Победителей не судят, кажется? (по крайней мере, по первости).

Пьер Лаваль получил свой смертный приговор одним из первых. Процесс над ним имел вид банальный для сегодняшнего наблюдателя:. Никаких право...,судием тут и не пахло: типичная расправа победителей над пленным. Под видом рассмотрения дела происходил банальный реванш или самосуд. Приговор был написан заранее и — в другом месте, разумеется. В утро казни, 15 октября 1945 года Лаваль принял цианистый калий. Однако яд оказался несвежим и подействовал только частично, неудачному самоубийце промыли желудок, и когда он пришёл в сознание — расстреляли. Министр колоний адмирал Платон был арестован у себя дома, дважды приговорён трибуналом к смертной казни и расстрелян 28 августа 1944 года недалеко от Монтиньяка. Он сам командовал солдатами, которые в него целились. Министр юстиции Жозеф Бартелеми умер во время судебного процесса, не дождавшись расстрела. Начальник вишистской милиции и бывший товарищ Бенуа-Мешена по нацистскому заговору 1942 года, Жозеф Дарнан в апреле 1945 года бежал в Италию, где был арестован британцами и выдан французам. После скорого суда и смертного приговора, 10 октября 1945 года он был расстрелян в форте Шатийон, неподалёку от Парижа. Другой ультра’правый приятель Бенуа-Мешена по несостоявшемуся триумвирату, Жак Дорио своего суда не дождался. Он погиб в Германии 22 февраля 1945 года по дороге из Майнау в Зигмаринген, когда его автомобиль успешно атаковали британские истребители. Ничего не скажешь: чудесное было времечко. Государственный министр правительства Виши Люсьен Ромье постарался умереть превентивно (от сердечного приступа): это случилось 5 января 1944 года, когда к нему пришли несколько людей в военной форме, нежданные гости из Гестапо. Главный представитель правительства на оккупированных территориях Фернан де Бринон был расстрелян 15 апреля 1947 года по приговору суда. Впрочем, оставим пустые разговоры. В мои цели не входило и не входит перечислить всех проигравших коллаборационистов, которых отправили на тот свет своим чередом другие коллаборационисты, только — победившие. Всего лишь собрать в кучку несколько осколков старого глиняного горшка, разбитого при очередном несостоявшемся «объединении Европы». — Процесс над Жаком Бенуа-Мешеном начался 9 мая 1947 года в Высоком суде. Прошло всего шесть слушаний, в ходе которых была дана оценка его роли в тактическом и стратегическом сотрудничестве с врагом. При этом сторона обвинения особо отметила, что подсудимый не участвовал в программе депортаций. Наконец, 6 июня 1947 года был оглашён окончательный приговор: «унижение в национальном достоинстве» и — смертная казнь.

- — А время и место исполнения приговора назначали не в суде.

- — И не шестого июня 1947 года, разумеется.

|

Ком’ментарии

После’словие

«Hoffentlich erschießen sie ihn...» — also schrieb guter alter Mann Darius Milhaud im November 1944, — schrieb aus der Ferne, von der anderen Seite des Ozeans, in New York schrieb... — Прошу прощения (за мой дурной немецкий).

С некоторой долей (не)уверенности, сегодня хорошо видно, глядя отсюда: Жаку Бенуа очевидно «повезло». Хотя и убеждённый фашист, и несомненный ультра’коллаборационист, не скрывавший своих ради...кальных взглядов, но, вместе с тем, очевидный человек второго ряда, он и попал под раздачу — во второй ряд репрессий, когда сведéние счётов и воздание должного хотя и не быстро, но всё же постепенно теряло первоначальный запал. Наконец, помог и национальный характер: горячность французов последние двести лет сочетается с их относительной незлопамятностью и безволием..., да-да, тем самым безволием, расхлябанностью и вседозволенностью, за которые их «так упрекал» дряхлеющий маразматик-Петен, наследственный солдафон и тупица до мозга костей. «Надеюсь, его расстреляют...» — Прошло чуть более полугода, как состоялся суд над глупым и обиженным стариком в маршальском мундире. Приговор был вынесен 15 августа. Петена признали виновным в государственной измене (присяжные разделились с перевесом в один голос: 14 против 13) и приговорили к смертной казни, конфискации имущества и поражении в правах. Одновременно суд рекомендовал отказаться от казни по причине слишком преклонного возраста. Через день Шарль де Голль (на тот момент — глава временного правительства) подписал официальное помилование, итог: пожизненное заключение и поражение не во всех правах. Его исключили из Французской академии, но всё-таки сохранили звание маршала Франции. «Надеюсь, его расстреляют...» — В отличие от солдафона-Петена, во время суда Жак Бенуа-Мешен отнюдь не был дряхлым стариком, но с другой стороны, он и не возглавлял режим Виши. Попав во вторую очередь рассмотрения дел коллаборационистов (когда уже прошли выборы и немного осела пыль), 6 июня 1947 года он выслушал похожий приговор в свой адрес: «унижение в национальном достоинстве» и — смертная казнь, которую, впрочем, не спешили привести в исполнение. Между прочим, за него просили (не последние люди). В том числе и те, кому он помогал во времена оккупации. И даже благодарная тётушка-Сильвия Бич, который было уже почти шестьдесят, пыталась действовать через своих влиятельных знакомых: их было немало. Глядя снизу вверх на этакое богатство (духа), так и подмывает ещё раз припомнить, несомненно, великие слова Арнольда Шёнберга, — силой мысли очевидно превосходящие всё остальное (вместе взятое), что он написал в своей жизни. «Учитывая низкий умственный и нравственный уровень художников вообще, я сказал бы: относитесь к ним, как к малым детям. Назовите их дураками и дайте им уйти»...[37] «Надеюсь, его расстреляют...» — Всё как в старой доброй сказке. Наконец, спустя почти два месяца ожидания расстрела, 30 июля последовало помилование от президента Винсента Ориоля (не однофамильца, нет), а ещё через неделю, 6 августа 1947 года смертный приговор заменили на пожизненное заключение. Далеко не последнюю роль в этой партии сыграло личное отношение де Голля, который помнил и ценил его «трёхтомный пятитомник» по истории германской армии, а также крайне неприятная победа на выборах всякого «левого сброда»: коммунистов и социалистов, которые получили большинство в учредительном собрании и парламенте. Конечно, теперь их имело бы смысл уравновесить... хотя бы кем-то при...личным (с’права). — Наконец, спустя ещё шесть лет, 24 сентября 1953 года Бенуа-Мешену сделали ещё один подарок: смягчение приговора до двадцати лет лишения свободы, а затем дали понять, что он искупил свою вину перед родиной и высочайше «прощён». Почти сразу адвокаты подали прошение об условно-досрочном освобождении, к тому времени барон благополучно отсидел уже почти половину (нового) срока. Согласно приказу министра юстиции от 6 декабря 1953 года Бенуа-Мешен был выпущен из тюрьмы Клерво (бывшее аббатство в Шампани).[38] «Надеюсь, его расстреляют...» — В принципе, наваленная здесь куча мелкой необязательной информации не имела бы никакого смысла, если бы не одно обстоятельство, ещё более мелкое, о котором обычно забывают почти все те, кто пишет о Бенуа-Мешене, пожалуй, за единственным исключением.[30] Дело идёт о том, что до самого конца жизни, прожив почти 83 года, этот человек, впервые умерший ещё до своего рождения, так и остался убеждённым и непримиримым фашистом со всем комплектом прелестей, присущих принятому им (ещё в 1925 году) способу видеть на окружающую реальность. Обычно считается, что ещё в стенах тюрьмы Клерво и почти тотчас после выхода из неё, началась «новая глава» в «научных» интересах историка Бенуа-Мешена: якобы, он заново «открыл» для себя надежду на тот же мир красоты и силы, оглядываясь назад и вперёд — на восточные, в первую очередь, арабские деспотические режимы (диктатуры и монархии). Между тем, изнутри этой костяной коробочки не произошло ровным счётом — ничего — «нового». Быть может, незначительно поменялся только материал... или краски, которыми он рисовал свой старый посконный пейзаж. Крутя головой во все стороны..., вместо того, чтобы хотя бы разок попытаться опуститься на её дно. «Надеюсь, его расстреляют...» — Да он и сам, шестидесятилетний «рядовой (барон империи) второго класса», нисколько не скрывал своего прежнего фитиля, разве только, не говорил о нём в лоб, но только — давая вид сбоку или сзади, с затылка или от виска. Всякий раз, оценивая собственную работу, жизнь, наследие, короче говоря, всё, чего у него никогда не было и чего он сам себя лишил: «...в одной руке я держу свой немецкий бастион; а в другой — свой восточный бастион. Что из них перевесит? Не мне судить. Всё, что мне известно, — они в точности соответствуют двум половинам моей жизни: первой, окровавленной франко-германским конфликтом; и второй, раздираемой франко-арабским конфликтом. Эти две половины моей работы, две половины моей жизни, в них я впервые ощущаю единство».[28] В своих публикациях последних двадцати лет Бенуа-Мешен с восторгом (почти таким же, как о Гитлере) писал о новых восточных диктаторах: Гамале Абдель Насере, короле Хасане II, Муаммаре Каддафи и подобных им, «гневно осуждая» международный сионизм и буржуазный колониализм. По сути вопроса ничего не изменилось, фашизм и антисемитизм Бенуа-Мешена слегка перекрасился в социально актуальную форму, хотя и маргинальную, но в целом — приемлемую для современной Европы. Притом, интеллектуальный уровень его умопостроений не только не остался на прежнем уровне, более чем посредственном, но и ощутимо понизился (до уровня политической банальности). В 1970-е года Бенуа-Мешен продолжал поддерживать отношения с пронацистскими деятелями не только во Франции и Германии, но также по всей Европе и на Ближнем Востоке. Небезынтересно посмотреть на список его корреспондентов того времени. Среди них: британские неофашисты Освальд и Дайана Мосли; дети Рудольфа Гесса, которые искали пути освобождения своего отца из тюрьмы Шпандау; разыскиваемый за военные преступления Иоганн фон Леерс, пропагандист рейха, укрывшийся в Египте и сменивший имя на Омар Амин (к слову сказать, он перевёл на немецкий язык некоторые работы Бенуа-Мешена); а также немецкий чиновник Франц фон Папен, сыгравший в 1934 году ключевую роль в назначении Гитлера рейхсканцлером и служивший нацистскому государству до конца войны. Одним из коньков позднего Бенуа-Мешена стали многочисленные оправдательные работы, посвящённые реабилитации режима Виши, отдельным пунктом которых стало банальное отрицание холокоста (так называемый «негационизм» или ревизионизм). Последняя тема проходит красной нитью через его переписку с французскими фашистами Полем Рассинье, Морисом Бардешем и зятем Робера Бразийяка, писателя, казнённого за коллаборационизм 6 февраля 1945 года...,[28] между прочим, там, в старом Аркёе. — Ах, знал бы «папаша-Сати», в какое чучело превратился, постепенно дрейфуя, этот «странный мальчик», дважды мёртвый аркёйский школьник, до конца жизни бережно хранивший драгоценную партитуру с его автографом (неподалёку от письма Гитлера)... — Какая роскошная порка![3] ( Надеюсь, его расстреляют...) Но вóт чтó неизменно привлекает внимание, всякий раз, глядя на этого псевдо’барона псевдо’империи — или на его жизнь. Проживший, несмотря ни на что, более восьми десятков лет. Во все времена, начиная с детства и кончая последним годом перед больницей Биша, этот человек сохранил необыкновенную черту, не только редкую для подавляющего числа людей, но и словно бы взятую с чужого плеча, — как «шинель с убитого»: до такой степени не совпадала она с прочей начинкой его костяной коробочки. Со всех фотографий Бенуа-Мешена смотрят удивительно живые глаза и острый осмысленный взгляд. Иногда даже светящийся, словно бы озарённый каким-то внутренним светом. Невольно побуждающий вспомнить о чём-то, грешно сказать..., в конце концов, даже сравнить и увидеть: почти такие же живые глаза и почти такой же острый взгляд, как у «аркёйского мэтра».

И тогда, в который раз глядя на всё это невиданное «роскошество духа», невольно думается: а лучше бы он, этот чёртов аркёйский школьник, не помер тогда, в незапамятном 1923 году (во второй раз). И продолжал, глядя всё-таки не на дуче-Гитлера, а на мэтра-Сати, сочинять свои трижды бессмысленные музыкальные поделки, «в которых вы можете найти некоторую долю таланта». По крайней мере, в таком решении была бы хоть капля той высшей <искусственной> творящей способности, на которую только может надеяться... рождённый человеком.[39]

Опусы и книги

е

Но прежде всего (пока не началось), обратим внимание на очевидную неравномерность творческой активности этого автора, имеющей очевидно внешнюю мотивацию (в свободное от социальных функций время). Как следствие, вся или почти вся музыка, сочинённая Бенуа-Мешеном, имеет до’военное происхождение, в основном, группируясь в промежутках 1917-1924 и 1929-1935 годов. Равным образом, и его литература появлялась сгустками, в те периоды, когда «отпускала» внешняя среда, пред...оставляя время и место для искусственных занятий.

► «Heureux ceux qui sont morts», étude symphonique, transcription pour piano 4 mains, 1917;

► Reconnaissance à Rilke (collectif) (1926)

Ис’точники

Лит’ература (слегка левая)

См. также

— Желающие сделать некое замечание или заметку, « s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »

| |||||||||||||||||||||||||||||||