Белый квадрат (Альфонс Алле)

...первому причастию прекрасной

Б елый первый квадрат мсье Альфонса Алле... Вопросы..., вопросы..., тридцать тысяч одних вопросов...[2]

— Вот, в общем-то, пожалуй, — и всё, что я мог бы (сегодня) сказать по этому белому первому поводу. Это — если не идти на поводу у пустого плебейского любопытства и желания залезть не в своё дело..., и принимая во внимание только подмороженные обстоятельства... без добавления снега и прочих артефактов крайней скупости. А если попытаться всё же размочить..., хотя бы совсем немного?.. И добавить..., невзирая ни на какие досужие разговоры?.. Ну..., в таком случае, придётся опуститься немного ниже..., — и немного пошарить там, как у них широко принято. А затем — и ещё ниже..., к примеру, в область таза. Понемногу проскальзывая по свежему мокрому снегу — туда, туда..., под эту маленькую, но уже достаточно велiкую картину. Белую (и на белом фоне). И в белой рамке. Короче говоря, всю — в одном цвете, в одном смысле... И даже — в одном месте, с позволения сказать.

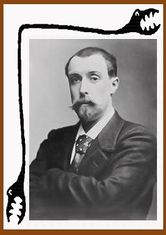

— Этот «первый белый квадрат Алле»..., само собой, он был не первым, (и далеко) не первым. Однако совсем не в том смысле, будто бы Альфонса кто-то сумел опередить, выставив на несколько минут раньше — свой квадрат, хотя и не обязательно точно такой же, — белоснежный... В конце концов, жизнь (на первый ... & посторонний взгляд) не так бедна и однообразна. В том числе, — и если рассматривать её с точки зрения цвета или цветов... — В полном соответствии с неповторимой индивидуальностью художника и его предпочтениями в области колора и колорита, квадраты в те времена вполне могли быть бледными, жухлыми, снежными, туманными или даже цвета молочных рек (с кисельными берегами)... — Однако, нет. Даже до такого — никто не додумался. А потому здесь не может быть двух мнений. Недоделанный писатель и фармацевт, мсье Альфонс Алле (и только он один) стал первым (не) художником в истории нынешней европейской цивилизации, которому пришло в голову эпатировать публику — её собственным товарным фетишизмом. Впервые выставив (на выставке) его — одним местом, одним цветом — ...и в одном свете.

— Одну минуточку..., ещё две-три сотни слов..., и я закончу. — Само собой, я ещё раз продолжаю утверждать: он был не первым, (и далеко) не первым, — этот белый, белоснежный квадрат Альфонса. Хотя сам Алле — вне всяких сомнений, первым — был, хотя бы у стакана (бело’снежного абсента). Впрочем, на этом месте придётся сразу оговориться. В известной степени его дикие или диковатые выдумки & выходки (причём, далеко не только литературные или живописные) очень редко были личными или едино(личными), но оставались — одними из многих. Особенно, поначалу. Как раз в те годы белых квадратов и похоронных маршей. И прежде всего потому, что они существовали (глубочайшим образом) на том месте и в то время, — именно там и тогда, исключительно в своей родной (дымной) среде. — Придумывая, вставляя и выставляя (или не вставляя и не выставляя) свои одноцветные картины-прямоугольники, Альфонс Алле (как всегда, (не) последовательно..., (in)cohérent или спонтанно импровизируя) работал в «отвязанных» рамках левого фумизма (а затем и фонфоризма), широко (не)оформленного артистического течения, в основе которого лежало — повседневное и праздничное пускание пыли в глаза отупевшего обывателя. Как типичный эпатаж или протест молодых художников против сложившейся системы ценностей (вернее сказать, против тотальной буржуазно-бюргерской тупости населения). И (одновременно) как приём психологической & психической гипер’защиты.[комм. 2] Именно эта среда, сформированная десятками разочарованных, трудно живущих и постоянно прихлёбывающих (абсент) литераторов, художников и комозиторов, породила са́мую возможность придумывать, высказывать и даже выставлять на «обозрение» невероятно абсурдные, густо пересоленные, едко дымные, несравненно пустые и резко эпатажные идеи. — В качестве высшего принципа и такой же добродетели, выпуская идеологический дым в лицо самим себе, друг другу и посторонним, фумисты постоянно выделывались, «травили», «подкалывали» и обманывали (совсем как школьники-подростки) всех, кто только попадался им поперёк дороги. Собственно, это и сформировало абсентно-обсценную среду «первых белоснежных» картин Альфонса...

— Одну минуточку..., ещё две с половиной сотни слов..., и я (слегка) прервусь. — Само собой, я ещё раз напоминаю: он был не первым, совсем не первым и далеко не первым, — этот «первый белоснежный» квадрат Алле. Да ведь поначалу и сам Алле (слишком молодой, родившийся во времена слишком старые) далеко... (не прошу прощения), — далеко не был первым.[3] Впереди (и сбоку от) него были многие другие, тоже выпускавшие дым: Эмиль Гудо, Артур Сапек, Эмиль Декори, Жорж Фражероль, Жорж Ориоль, Эмиль Коль, Жюль Жуи, Лео Трезенник и «даже» Поль Бийо, напоследок...[комм. 3] — но (как показало ближайшее время) никто из них не сумел надолго удержать той чрезмерно высокой планки отрицания ценностей и выпускания дыма, который породил на свет самое явление фумизма. Все эти люди, так или иначе, туда или сюда, но в какой-то момент — сошли «с дистанции». Успех, слава, карьера, благополучие, деньги, связи..., короче говоря, — неминуемый возврат к жизни требовал «жертв». Прежде всего — здравомыслия, положительных ценностей, в конце концов, полноценного человеческого обывания и обывательства. Среди людей приходилось, так или иначе, жить по их (скотским) правилам (отставив в сторону или хотя бы зачехлив своё дымное устройство). Поступать как принято, как положено... Говорить как привычно, как понятно. Становясь чиновником, бизнесменом, издателем или успешным художником, бывший фумист неизбежно превращал себя в тот самый дым и хлам повседневности, над которым прежде — регулярно и исправно глумился. И только глубочайший органический протестант (или инвалид), повседневный анархист от природы был (бы) способен до конца жизни сохранить (вернее говоря, был бы неспособен утерять) заряд своей непричастности к миру людей. — Именно таков, в конечном счёте, оказался Альфонс Алле. — Алкоголик. Эксцентрик. Человек без центра.

— Одну минуточку..., ещё полторы сотни слов..., и я (слегка) закончу прения. — Само собой, я ещё раз напоминаю: он был не первым, совсем не первым и далеко не первым, — этот «первый белоснежный» квадрат Алле. Особенно, если принять во внимание, что первым квадратом (как это уже не раз бы(ва)ло в истории авангарда) стал не зелёный, не красный и даже не белый..., а всё-таки — чёрный..., да, именно так, чёрный квадрат Альфонса (не Казимира, нет).[комм. 4] Словно камера обскура или упавшая звезда-карлик, лучезарный чёрный цвет велiких альбигойцев и киников — вечно — превозмогает пустые мелочи повседневной суеты и вялости. Конечно, не время и не место (здесь и сейчас) обсуждать детали (уже более чем столетней) проблемы авторства Чёрного квадрата Альфонса. Подведу только жирную черту..., нечто вроде итога или приговора, если так кому-то больше нравится. — Так вот, значит, откройте пошире рот и слушайте, мадам... «Первый черно’книжный квадрат» (в противовес бело’снежному), его идея и воплощение, они обои, короче говоря, весь фасад и начинка, всё что там было — принадлежало вовсе не рекламисту и завзятому «пускателю дыма» Казимиру Малевичу (якобы 1915) и даже не (оболганному с ног до головы) бедняге Полю Бийо (якобы 1882).[4] Первый чёрный квадрат, а вслед за ним и Первый белый квадрат придумал, высказал и выпустил вместе с непомерным количеством дыма — тот же мсье Альфонс Алле, эксцентрик, алкоголик и Высокий Инвалид.[комм. 5] «Тот же», — я Вам сказал. Или как жёлтым по снегу... написал. — Именно: тот же, который (как прямое последствие!) сделал то же самое — и с белым, и с красным, и с зелёным, и с синим (и даже, страшно сказать, говняным!..) Не раз, не два, и не десять — причём, делом, а не словами!.. — Альфонс сам ответил на тот квадратный & чёрный вопрос, который никто ему не задавал и не просил ответа.[5] И оставил (на руках) все необходимые и достаточные доказательства своего бесспорного первородства. Поступив таким образом только потому, что его самого (паче всего!..) беспокоил собственный «чёрный прокол» 1882 года.[6] А иначе... не было бы никакого «первого белого квадрата». Белоснежного. Девственно чистого. Писанного бледно-жёлтой хлорозной сывороткой по снегу... Как блондин на вершине савойского Мон’блана...

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

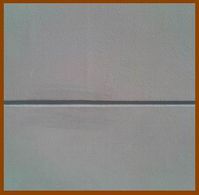

Б

елый квадрат мсье Альфонса Алле, впервые выставленный в октябре 1883 года на Второй парижской выставке «Отвязанных искусств» под названием «Первое причастие побледневших девушек в снегу», а затем (спустя четырнадцать лет на зад) вставленный автором под тем же названием в «Альбом Первоапреле́сков»...[5] — первая в истории нынешней (евро...пейской) цивилизации абстрактная концептуальная & минималистическая картина, не только появившаяся на тридцать пять лет раньше легендарного «Белого квадрата Казимира Малевича» (1918), но и положенная в его основание и, таким образом, ставшая непосредственным перво’источником последней (из трёх) главных картин («икон») так называемого супрематизма. — М-да...

- — Честно говоря, до крайности противно читать подобные определения...

- — И это ещё очень мягко сказано, заметьте...

- — Честно говоря, до крайности противно читать подобные определения...

Сделанное ради неизвилистой современной российской публики, оно продиктовано соображениями исключительно конъюнктурного характера. Увы..., всего лишь шаг навстречу вкусам, познаниям и моде. — Потому что... Потому что..., несмотря на свой глубоко вторичный и жестоко-рекламный характер, чёрный, белый и красный квадраты Малевича (здесь и сегодня) известны в тысячи раз больше, чем (по)родивший их чистейший первоисточник (чёрно-бело-красный, вытекавший на белоснежную равнину живописи прямо из недр Альфонса Алле, разумеется). И здесь, само собой, мне уже не избежать обращения к свидетелю и его показаниям..., благо, он изрядно наследил на снегу, заранее обходя место своего преступления: чёрного, красного, а затем и — белого, напоследок...[комм. 6] Признаться, при некоторых иных обстоятельствах времени и места действия, я был бы благодарен за это Казимиру М. (если бы не его спина..., достаточно чёрная на просвет). — Во всяком случае, природа моей благодарности очень проста: этот человек напрочь избавил меня от необходимости домысливать и достраивать недостающие звенья..., поскольку картина в его исполнении оказалась до крайности проста. — Практически, проще чёрного квадрата (чтобы лишний раз не вспоминать о всяких пареных овощах)...

А началось всё, как и полагается, с полнейшего безмыслия и дряблости (в декабре 1915 года), когда до итоговой футуристической выставки под названием «0,10» оставалось всего-то несколько дней (по пальцам пересчитаешь), а картин, чтобы увешать все стены большого помещения, очевидным образом не хватало (и тоже по пальцам пересчитаешь). Схватив одну из своих прежних (вымученных) работ, Малевич поспешно написал карандашом в углу «Битва негров в тёмной пещере», а затем — закрасил всё это богатство «своим» чёрным квадратом.[8] Само собой, картина не поспела высохнуть и её пришлось повесить «в красном углу» (под потолком), чтобы она была вне досягаемости любопытных рук. На той же выставке герр Малевич показал и «свой» красный квадрат, а также высказал несколько трафаретных (футуристических) «идей» относительно величия и судьбоносности своего прорыва в беспредметную абстракцию. — Что же касается до белого на белом, то для вызревания последней супрематической иконы ему понадобилось ещё почти три года. А затем, как пишут вдумчивые исследователи казимировского творчества, произведения «белого супрематизма», показанные на выставке 1919 года, завершили четырёхлетний период развития нового художественного течения, исчерпав для своего автора основные художественные средства, отчего художник на несколько лет оказался в «со’стоянии острого кризиса». Как говорится, лавочку пришлось закрыть: квадраты кончились и негры перестали драться в своей прекрасной темноте... Основным памятником этого кризисного со’стояния стал один из «самых драматичных текстов» Малевича — его многомудренный и великопудренный манифест «Супрематизм» (изданный в 1920 году в известном еврейском местечке на задворках бывшей империи).

...Супрематизм делится на три стадии по числу квадратов, — чёрного, красного и белого, чёрный период, цветной и белый. В последнем написаны формы белые в белом. Все три периода развития шли с 1913 по 1918 год. Периоды были построены в чисто плоскостном развитии. Основанием их построения было главное экономическое начало одной плоскостью передать силу статики или видимого динамического покоя.

Супрематические три квадрата есть установление определённых мировоззрений и миростроений. Белый квадрат кроме чисто экономического движения формы всего нового белого миростроения является ещё толчком к обоснованию миростроения как «чистого действия», как самопознания себя в чисто утилитарном совершенстве «всечеловека». В общежитии он получил ещё значение: чёрный как знак экономии, красный как сигнал революции и белый как чистое действие.

Белый написанный мною квадрат дал мне возможность исследовать его и получить брошюру о «чистом действе».[комм. 7] <...>

Странная вещь — три квадрата указывают путь, а белый квадрат несёт белый мир (миростроение), утверждая знак чистоты человеческой творческой жизни. Какую важную роль имеют цвета как сигналы, указующие путь.

О цветах и о белом и чёрном ещё возникнет масса толков, кот<орые> увенчаются через путь красного в белом совершенстве.

(Упоминая о белом, не говорю о понятии политическом, установившемся о нем сейчас.) [комм. 8]

В чисто цветовом движении — три квадрата ещё указывают на угасание цвета, где в белом он исчезает...[9]

— Казимир Малевич, «Супрематизм. 34 рисунка» (Витебск, 15 декабря 1920)

Представляя собою редкостный образчик идиотической беспомощности, само’замкнутого бессодержательного со’держания и крайне косноязычной формы подачи, этот внутренний «диалог художника» олицетворяет собой, к сожалению, вполне традиционное для начального авангарда пустословие и очковтирательство [комм. 9] (читай: тот же фумизм, но только — навыворот, к тому же, напрочь лишённый обаяния чистосердечного признания).[10] Хотя..., кое в чём даже и превосходит аналогичные образцы. Пожалуй, по своей герметической навязчивости (маниакальный бред?) этот текст мог бы сделать честь даже «выдающемуся» Сапеку, автору «дымящей Джоконды» (на вершине своей карьеры упавшему с лошади).[комм. 10] — Почти за сорок лет до витебского мани’феста, этот гений импровизации, польстившись на карьеру чиновника-затейника, «сдал» пост главы парижских пускателей дыма — своему младшему приятелю и почти ученику, пардон, печнику Альфонсу «французскому».[11] — Причём, реакция почти половины критиков и зрителей на чёрные, красные и белые квадраты поначалу была наполовину именно такой, вполне фумистической. «Среди критиков Малевича преобладали те, кто не был готов принять всерьёз его живописные и письменные пророчества. Многие просто радовались бесконечному хэппенингу русского авангарда... До сих пор даже люди, связанные с искусством и литературой, знающие историю XX века, позволяют себе думать, что автором „Чёрного квадрата“ мог стать любой: хоть дитя несмышлёное, хоть просто марающий бумагу бездельник...»[12] — Само собой, такое положение дел не могло продолжаться бесконечно: бессмертные традиции профессионального (или, говоря шире, человеческого) многозначительного фетишизма постепенно взяли своё. Квадраты бравого супрематиста, в конце концов, разделили судьбу всего фумизма, павшего в неравной борьбе со своими авторами, так или иначе, примкнувшими к окружающему их населению. — Тому самому (населению), над которым поначалу они так зло издевались, а затем (в полном соответствии с «обыкновенной историей» всякого человека) — в него и ушли.[13] Успех, слава, карьера, благополучие, деньги, связи..., короче говоря, — неминуемый возврат к жизни требует от всякого поколения «жертв», причём, одних и тех же. Прежде всего — здравомыслия, серьёзности, положительных ценностей и, в конце концов, полноценного участия во всеобщем (хотя и не равном) обывании и обывательстве...[комм. 11]

|

- В конце концов, скажем просто и холодно: тусклятина превозмогает всё...

- Не говоря уже о тупости и скудоумии..., помноженных на бес...примерную дряблость.

Увы, прямое сравнение лежит на поверхности..., чтобы им можно было пренебречь. При полном подобии (чтобы не говорить о совпадении) формы и содержания, квадратная подача Альфонса была — прямо противоположной. Резкий & насмешливый фумист, кисть которого была растрёпана ещё меньше чем перо, — он искренне и легко подавал абстрактную беспредметность своей новой живописи — как очередную струйку дыма, удар в лицо или идиотскую «шутку», гаерство, буффонаду. Чтобы проникнуть за её отталкивающую поверхность, требовались недюжинные способности. Мало кто (из зрителей и критиков) был способен на такое. И в самом деле: нужно ли придавать высокое значение тому, что даже сам автор то и дело роняет на пол, а затем снова вешает на стену, небрежно поплевав на рамку и вытерев её рукавом... Тому немало способствовала даже самая его фамилия: Allais!.., пошёл травить!.. — Между тем, Альфонс никогда не скрывал предельной серьёзности своих намерений:[15] и первым доказательством тому служит его мрачная настойчивость, с которой он (родившийся слишком молодым во времена слишком ветхие!..) возвращался обратно к своим одноцветным «пустяковым выходкам». — Сначала продолжая «клепать» из года в год серийные картины (пока существовали выставки «отвязанного искусства»), а затем — приняв решение во что бы то ни стало увековечить свои дерзновенные & (не)шуточные опыты. Это случилось спустя ещё полтора десятка лет, в крайне тяжёлый (читай: кризисный) период жизни Альфонса Алле. Отчаявшись своей слишком мелкой ролью «писателя-юмориста для коммивояжёров», он решил, что должен срочно сделать нечто «крупное», иначе «всё пропало». Ну..., хотя бы написать роман. — И в то же самое время он долго и упорно подыскивал издателя для своих «пустых квадратов», а затем — словно потеряв терпение, почти силком заставил Поля Оллендорфа опубликовать Альбом с репродукциями и ещё одной пустой «партитурой» впридачу.[16] — Тем более, что с самого начала его выходки имели недюжинный успех: вполне фумистический, и даже дважды (прям, дым коромыслом)... Особенно, если прибавить к тому ещё и бочку чёрного (вонючего) дёгтя: ведь «чёрный квадрат» выставлялся почти анонимно..., вернее говоря, ещё хуже, под чужим, пыльным и откровенно подставным авторством!..

|

«Первая, первый, первого»... — Робко устроенная и неробко обустроенная Жюлем Леви первая выставка «Отвязанных искусств» открылась первого октября 1882 года в небольшом помещении на улице Антуан-Дюбуа, дом 4 и уже в первый день произвела фурор почти невероятный: две тысячи посетителей,[16] не на шутку обрадованных внезапной свободой от привычной натужной скуки «привязанных искусств», многозначительных и пустых..., как «чёрный квадрат». Поначалу Жюль Леви собирался устроить всего лишь скромную фумистическую пробу, но неожиданно получил — почти столпотворение (и это для Парижа, пресыщенного, насыщенного и пересыщенного всякими развлечениями, включая самые «настоящие»)... — Удивительно сказать, но это был взрыв в пустоте. Почти неожиданный, почти обескураживающий, особенно если учесть странное обстоятельство: что показывали на этой выставке. — В том-то и дело, что почти ничего. Фигу в кармане. Струйку дыма...

- Попросту говоря, здесь «отвязывались» по полной. И даже позволяли себе... кое-что лишнее.

— Нетрудно представить, какой приём получила первая (чёрная) фумистическая находка Альфонса (к тому же, выставленная под чужим именем, с тройным поворотом и двумя закоулками)... Само собой, никто не воспринял (да и не мог воспринять) монохромное открытие всерьёз... (или — почти никто..., скажем слегка более осторожно). Немного иначе рассматривал свой прорыв сам Автор (так некстати — для самого себя — утаивший своё имя под личиной некоего «негра в тоннеле»).

Нежданный успех кардинально поменял планы многих участников. К примеру, Жюль Леви решил сделать выставку ежегодной... А огорчённый (почти обиженный... на самого себя) Альфонс, не остановившись на достигнутом, едва дождался следующей возможности реванша. Спустя ровно год (это произошло уже на второй выставке «Отвязанных искусств») он выставил напоказ (и уже под своим именем!) — вторую фигу с маслом... На сей раз в её роли выступил девственно белый лист бристольской бумаги под ещё более жестоким названием «Первое причастие бледных девушек в снегу».[16] Чтобы не произносить лишних слов, — эта работа стала первым «белым не-квадратом», и снова — за добрые тридцать лет до надувного матраца польского месье Казимира Малевича, полною мерой воспользовавшегося от щедрот давно умершего Альфонса.[3]

— Таким образом, несложно подсчитать. За три с лишним десятка лет до супрематических откровений Казимира Малевича, маститый художник Альфонс Алле стал «неизвестным автором» первых абстрактных картин. А если ещё и воспользоваться обычным арсеналом профессиональных понятий, кланов и систем, то издевательски белый прямоугольник на белом фоне (или в точности напротив: чёрный на чёрном) могут быть приняты в качестве пред’восхищения основ конструктивизма и концептуализма. Единственное отличие Альфонса Алле от его последователей заключалось в том, что он, раз за разом выставляя свои иезуитски новаторские картины, снова и снова оставался вечно неуместным и отдельным человеком, — за границами систем и кланов. Не пытаясь мимикрировать под профессиональное окружение, принимать его специфический язык подчинения и славы, казаться или выглядеть многозначительным философом или серьёзным «первооткрывателем», Альфонс Алле ещё раз оставил себя далеко..., прошу прощения..., далеко за скобками «серьёзного искусства», создаваемого геморроидальными типами друг для друга.[3] — И пожалуй, уже одно только это обстоятельство с лихвой обусловило полное отсутствие профессионального признания его вклада в историю каждого отдельного искусства. Своими работами в области живописи философ-киник Альфонс Алле очень точно иллюстрировал старый как мир тезис:

...Не так важно, чтó ты делаешь, куда важнее – кáк ты себя п(р)одаёшь...

А п(р)одавал он себя, прямо скажем, неважно... Ничуть не лучше, чем это делали его мертвенно бледные девицы..., невесть какими судьбами получающие своё «первое причастие» — прямо здесь, посреди с(т)ранной страны Франции, в снегу.

- — Полнейшая противоположность Казимиру Севериновичу, — закончу я холодно.

« Первое причастие бледных девушек в пургу »

|

Б

елый квадрат Альфонса Алле, впервые выставленный 14 октября 1883 года в галерее Вивьен на Второй парижской выставке «Отвязанных искусств» под названием «Первое причастие мертвенно-бледных девушек в метель» (Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige).[16] Названный по-французски (да ещё и почти десятком слов!..), в первую голову этот классический образец живописи конца XIX века ставит перед нами (велiкими патриотами велiкой страны, несомненно!) ряд проблем..., первая из которых — перевод, конечно.

- А вторая — понимание..., как если бы оно в самом деле требовалось.

- Или могло быть, на худой конец...[20]

- А вторая — понимание..., как если бы оно в самом деле требовалось.

Итак..., автор сначала сказал, затем — написал (на сугробе, отчасти) и, наконец, опубликовал своё нетленное: «Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige».[комм. 13] В дословном переводе эта фраза (несомненно, слишком длинная для маленькой одноцветной картины) выглядит примерно так: «Первое причастие (причащение, евхаристия, общность) хлорозных (бледных, анемичных) юных девушек (молодых девиц) в снежную пору (погоду, метель)». Даже самый поверхностный анализ позволяет выявить несколько особенностей, скрывающихся под кожей приведённого выше набора слов.

1. Колористичность — вариации на тему «Б.»: чистота, безгрешность, слабость, бледность, отбеливание, хлороз, белоснежность;

2. Уклончивость — вариации на тему «Б.», тем не менее, ни разу не приводят к произнесению слова «белый» (blanc, blanche, albi);

3. Ритуальность — вариации на тему «Б.», от языческой до христианской: причастие, инициация, белые одежды, лечение снегом, непорочное зачатие;

4. Экзотичность — вариации на тему «Б.»: щекочущие контрасты религии и природы, чистоты и греха, бледности и холода, снега и женского тела;

5. Эротичность — вариации на тему «Б.»: дефлорация, рукоположение в снег, метель как завеса тайны, пробуждение анемичных девиц в снегу.

«Первое причастие бледных девушек в пургу» — только один из вариантов перевода названия картины «Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige», намеренно длинного и вычурного (к слову сказать, эта манера в точности воспроизводит господствующий стиль импрессионистов в живописи, да и не просто воспроизводит, а ещё и с фумистической издёвкой). — Впоследствии, точно такую же манеру издеваться над своими эпигонами-импрессионистами (в частности, над Дебюсси или Равелем) изощрял в своих фортепианных пьесах небезызвестный Эрик Сати (дополнение исключительно для немногих..., ещё не окончательно поза’бывших, кто это такой). — Причём, нельзя не заметить, что любой из вариантов перевода на русский язык (как приведённых здесь, так и временно отсутствующих) заранее сужает первоначальный круг ассоциаций и связей, поскольку представляет собой — очевидный выбор. Таким образом, (квадратный) круг замыкается... и поневоле мне придётся (ниже) сыграть ещё один этюд (для упавшего фортепиано), разобрав на составные части совершенно абстрактную, беспредметную, монохромную, монотонную и, как следствие, абсолютно лишённую каких бы то ни было частей, — картину дорогого Альфонса. Поскольку..., таким и только таким образом (для тех, кто понимает) и возможна соборная сборка целого: для начала, причастие, евхаристия и, наконец, белая коммуна (община).

- В нашем деле — вещь до крайности не-об-хо-ди-ма-я...

Но всё же, для начала, я обратился бы за разъяснениями к самому автору..., тем более, что он таковые оставил (хотя и не сразу, спустя полтора десятка лет после премьеры). — Нет, конечно, они не были столь обстоятельны и скрупулёзны, как произошло в случае некоего К.М., одного из самых известных его подражателей. Но всё же..., несмотря на отсутствие таких, безусловно, ключевых слов как: «миростроение, всечеловек или чистое действие», пояснениям Альфонса не откажешь в сугубой ценности...

...Моё предназначение внезапно явилось мне огненными буквами в небесах...

— О..., я тоже буду художником!.. — воскликнул я по-французски (видит бог..., в те времена я ещё не владел итальянским, в котором, впрочем, до сих пор не добился ни малейших успехов).[комм. 14]

Но когда я произносил это слово «художник», я заранее имел в виду: никогда я не стану говорить о живописцах в том смысле, как их понимают чаще всего: этих нелепых и бесконечно повторяющих друг друга ремесленниках, которым необходим тысяча и один разный цвет, чтобы выразить свои мучительные замыслы...

— О..., нет и ещё раз нет!..

Живописец, в котором я видел свой идеал, был тем уникальным гением, которому для очередного своего полотна достаточно всего одного цвета: художник, осмелюсь выразиться, монохроидальный.

И вот, прошу жаловать!.. После двадцати лет упорного труда, непостижимых разочарований и яростной борьбы, я смог, наконец, представить взыскательным взорам публики своё первое оконченное произведение под названием

« Первое причастие бледных девушек в снегу »...[5]

— Альфонс Алле, из предисловия к «Альбому Перво’апрелесков» (Париж, февраль 1897)

Обычно люди имеют привычку пользоваться готовыми понятиями и повторять друг за другом прописные истины или общепринятые правила. Само собой, не менее исправно это происходит в тех редких случаях, когда им приходится сталкиваться с чем-то нетривиальным, неожиданным, необычайным. За примерами далеко ходить не нужно..., они всегда здесь, буквально под рукой (кистью... или пером). Если Малевич, значит — «художник» (велiкий супрематизм). Если Алле, значит — «юморист» (пустая ш’утка). Нужно ли и говорить, с какою снисходительной улыбкой монохромные откровения недоучки-фармацевта (ну какой же он, к чёрту, «художник»!) были встречены серьёзными живописцами. — Ну конечно же, они отлично понимали цену вопроса, раз перед ними юморист (да ещё и фумист!) — значит, не попади впросак, жди юмора: розыгрыша, травли, гаерства. «Мальчик шутит». Тем более, что автор не корчил из себя «визионера» и не рассказывал про «белое братство». А значит, глядя на его «обледеневших девиц», следовало забавляться и забывать. — Всё это (в целом и розницей) трафаретная глупость, конечно, однако не о том сегодня речь. — Прежде всего, следовало бы поменять оные трафареты..., а затем честно продолжать дальше... в прежнем духе. А потому, милости прошу: учим новый урок. — Отныне Альфонс Алле должен быть известен среди вас как первоклассный игрок, причём, игрок всеми предметами, которыми только можно (или нельзя) играть, а также теневой родоначальник (предтеча или прекурсор, это уж как вам будет угодно) сюрреализма, концептуализма, абстракционизма и минимализма (пока набросаем так, для начала). — А начал он свою небрежную игру с открытиями, разумеется, с живописи, поскольку это дело было заметно проще других. За три (с лишним) десятка лет до Казимира (с лишним) Малевича, а также прочих Мондрианов и Леже с браком, Альфонс Алле явился автором знаменитого «чёрного квадрата», а также белого, красного, жёлтого, синего и ещё некоторых других цветов, которые ему были известны на тот момент. Во всяком случае, сегодня можно утверждать наверное, что Альфонс не был автором разве только «бесцветного квадрата»...[3] Впрочем, это как ещё посмотреть...[комм. 15]

- – Однако... мы идём дальше.

- Нам ещё предстоит не раз вернуться к этому бес’цветному вопросу.[21]

- – Однако... мы идём дальше.

|

1. Б

елый, — как сказал Альфонс... Пожалуй, этот цвет (если, конечно, белый можно считать цветом), — так вот, я повторю, — пожалуй, этот цвет и в самом деле можно назвать самым ёмким, вбирающим в себя всё. А затем и ещё кое-что..., сверх всего. Как говорил (спустя полтора десятка лет после смерти Альфонса) один его витебский последователь..., и даже эпигон по имени «К.М.» (и по фамилии примерно такой же): «...Белый квадрат кроме чисто экономического движения формы всего нового белого миростроения является ещё толчком к обоснованию миростроения как «чистого действия», как самопознания себя в чисто утилитарном совершенстве «всечеловека»...[9] — Пожалуй, несмотря на вящую корявость слога и полнейшую оглуплённость мысли, здесь было бы трудно с ним не согласиться. Именно через белый цвет (как не через какой другой) проще всего докопаться до таких безбрежных глубин и беспросветных высот, которые даже и не снились подателю сего.

- А потому и я не стану теперь искать лучших путей,

- попросту воспользовавшись за благо тем, что уже есть на руках...

- А потому и я не стану теперь искать лучших путей,

Начну сразу и с главного. Едва ли не самым ярким свидетелем (на белом пути) стал, конечно же, Эрик Сати, получивший урок из первых рук и уст (ещё не окончательно побелевших... к тому времени).[23] Буквально на лету поймав & усвоив дерзкую (хотя и одноцветную) науку старшего приятеля, и спустя пару десятков лет — сам сочинивший первые — концептуальные, минимальные и конструктивистские произведения, правда, не живописные, а в области музыки и даже литературы, — таким образом, главный неназванный ученик буквально вернул Альфонса от убогих холстов и рамок — в его родную стихию..., чтобы ему больше не приходилось, задрав голову, читать огненные буквы в небесех...[3]

« ...Я ем исключительно только белую и белоснежную пищу: яйца, сахар, мелко протёртые кости, сало мёртвых животных, телятину, соль, кокосовые орехи и курицу, полностью вываренную в кипящей воде. А также: фруктовую плесень, рис, репу, белую кровяную колбасу, макароны, творог, рубленый салат из ваты в сметане и некоторые сорта белой рыбы (без кожи и головы)... »

— Вот моё маленькое посвящение дядюшке Альфонсу Алле. Не скрою: мне нравится этот текст. Он по праву принадлежал бы его руке. Ровно за двадцать лет до этой штуки, дядюшка опубликовал своё произведение дивной чистоты. Оно называлось «Первое Причастие обледеневших девиц, хлорированных белым снегом».[комм. 16] Я с грустью думаю, что он, вследствие своей белой смерти, уже никогда не прочитал своими белыми глазами моей белой статьи...[21]

— Эр.Сати, Юр.Ханон, из эссе «День музыканта» (Париж-Перебур 1913-2009) [24]

Для Сати, вообще лишённого в своей жизни учителей и ученичества, пример Альфонса, несомненно, стал уроком и прививкой на всю жизнь. Прививкой дерзости и прямоты. — И когда в своём эссе «Происхождение Просвещения» (между прочим, сочинённом спустя ровно сорок лет после первых квадратов Алле!) Сати кричал посреди пустой площади Искусств в сторону профессионалов из постылого дворца Мазарини: «Да здравствуют Любители!» — эта мрачная бравада, несомненно, предназначалась, прежде всего, двоим: Эрику и Альфонсу.[21] «Ничего не бойся, ни на что не надейся, ни о чём не проси...» — И недаром Сати до конца жизни ругали провинциальным нотариусом и другом Альфонса,[23] иной раз даже напрямую называя его «Альфонсом Алле в музыке».[25] — И в самом деле, можно ли примыслить нечто менее серьёзное, фундаментальное, глубокое?.. Конечно же, нет. Разве только, супрематизм Малевича? — ах, бедные французы..., в то время они ещё не были окормлены велiколепными витебскими прозрениями этого истового & истинного философа (в квадрате)... Само собой, Сати вечно рисковал, балансируя как шут — на грани эксцентрики и фиглярства: сколь бы серьёзны ни были его новаторские новации — начиная от импрессионизма и кончая — меблированными комнатами от музыки. Один из вернейших наследников старого фумизма и один из первых (новых) дадаистов & сюрреалистов, едва ли не все свои (музыкальные) открытия и прорывы Сати сделал тем же «методом Алле» (пошёл, приятель!..), иной раз двигаясь в точности по следу не учившего его учителя. И даже, словно бы случайно оступившись, пытаясь говорить о самом себе... его словами.

Представьте, я занимаюсь «Жизнью Сократа». Очень боюсь промахнуться с этим произведением, которое я хотел бы сделать белым & чистым, как Античность. Мне от этого даже как-то не по себе & я временами совсем не знаю, куда себя деть.

...И всё же, какое это прекрасное дело: писать с такой совершенно особенной идеей, доселе невиданной и неслыханной... Всё впервые, всё внове..., – и опереться не на что, и подражать некому. И даже немного страшно делать... каждый шаг...[21]

— Эрик Сати, из письма Валентине Гросс (Париж, 6 января 1917)

Разумеется, сегодня мы не могли бы с чистой совестью погрешить против белого цвета..., тем более что первый пейзаж Альфонса (вернее говоря, брутальная батальная сцена), громоподобно выставленный в октябре 1882 года, был — «всё-таки» чёрным. Да и весь период начала 1880-х годов проходил под знаком совсем не белого салисовского детища: кабаре и журнала «Чёрный кот», где Альфонс, лишённый родительского благословения и содержания (за брошенную учёбу на фармацевта), кое-как зарабатывал небольшие деньги своими первыми эссе и рассказами. — К слову сказать, первым его литературным успехом..., и первой книжкой, выпущенной в «настоящем издательстве» стала «Белая ночь красного гусара», впервые опубликованная весной 1880 года...,[16] за пару лет до «Первого Причастия мертвенно бледных девиц, натёртых снегом»...[комм. 17]

|

Таким образом, (белая) картина становится почти угрожающей.

Почти угрожающей (прошу прощения) в смысле своей прозрачности.

А также цель’ности, не требующей дополнительных пояс...нений.

Короче говоря, и без меня всё ясно, проще (ш)пареной репы.

- А потому, начиная отсюда — решительно ограничу себя в прениях:

- белая повесть белого Альфонса вполне могла бы занять и целую книгу.

- А потому позволю себе урезать её до краткой..., крайне краткой

- у...головной хроники (на...писаной белым по белому)...,

- А потому позволю себе урезать её до краткой..., крайне краткой

- белая повесть белого Альфонса вполне могла бы занять и целую книгу.

| ➤ |

1857 год. Трёхлетний Альфонс Алле посещает детский сад на улице Брюле в Онфлёре. Удивительный (совсем не французский) мальчик сразу становится предметом восхищения соседок: «Эти женщины словно бы впервые увидели такую белую и тонкую кожу, прекрасный светлый (почти бледный) цвет лица мальчика и его белокурые волосы, необычайно густые и слегка вьющиеся, которые сразу выдавали в нём чистого представителя нормандской расы», — вспоминала позднее сестра Альфонса, Жанна Леруа-Алле.[16] |

| ➤ |

1871 год. Получив степень бакалавра фармацевтики, семнадцатилетний Алле становится стажёром в онфлёрской аптеке своего отца. «Именно там, в отцовской лаборатории он ставит свои первые опыты по изобретению цветной фотографии. Он часто рассказывал мне про это, но особенно, он при мне обсуждал вопросы и технические проблемы с Полем-Эмилем, <...> который позже стал прекрасным химиком. Моя роль ограничивалась тем, чтобы приносить им газы разного цвета, что было не простым делом, поскольку мне не удавалось с первого раза добиться удовлетворяющего их результата. Оранжевый был слишком бледным, фиолетовый слишком тёмным, голубой слишком ярким или что-то вроде того. Не могу утверждать, но думаю, что им для их экспериментов были нужны все цвета спектра. Они помещали газы друг над другом так, чтобы восстановить белый свет, и направляли их по-разному, чтобы получить желаемые эффекты». — Источник воспоминаний тот же, впрочем...[16] |

| ➤ |

1877 год. Альфонс Алле, кажется, влюблён в подругу своей сестры Маргариты (он вообще постоянно влюблён) и пишет ей частые письма из Парижа в Онфлёр: в каждом письме отрывок из «большого романа, продолжающегося потоком» под названием «Маленький Маркёр».[6] — Девочку, впрочем, зовут Мари-Эрнестина, она дочка хозяев известного в Онфлёре отеля «Белая лошадь». |

| ➤ |

1879 год. Альфонс немного сотрудничает, вернее сказать, подрабатывает в газете «Кнут» городка Монпелье, где в начале 1880 года выходит (в первом варианте и с другим названием) монолог «Белая ночь красного гусара» (Nuit blanche d'un hussard rouge). |

| ➤ |

1883 год. На второй выставке «Отвязанных искусств» с помпой демонстрируется вторая монохромная картина Альфонса Алле под названием «Первое причастие побледневших девиц в сугробе». Полотно представляет собой белую плоскость в рамке без малейших признаков какого-либо изображения.[15] |

| ➤ |

1887 год. Буклет под названием «Гид Чёрного Кота», редактором которого, как кажется, был мсье Жорж Ориоль, среди произведений, украшающих малый концертный «зал Франсуа-Вийона», упоминает некую живописную работу под номером 22: «Белая ночь красного гусара» (пастель мсье Альфонса Алле). Та же работа значится спустя одиннадцать лет: в каталоге продаж «Чёрного кота» 1898 года.[16] |

| ➤ |

1893 год. В декабре Алле отдыхает и лечится в Ницце. Из Парижа телеграммой ему приходит вопрос из маститого парижского «Фигаро» с вопросом: какие свои произведения он считает лучшими. Алле телеграфирует из Канн: «Утка Изобретение Белая ночь красного гусара Вопрос очень затруднителен отвечаю с полотка».[16] |

Белоснежно чистые курицы, потрясающим образом обученные своему главному упражнению, сами прибегали на кухню, едва только почувствовав, что очередное яйцо готово совершить свой выход в свет.

Деликатно наклонив над кастрюлькой свой мило приоткрытый хвост, они совершали нехитрое таинство рождения — и очередное новоиспечённое яйцо прямо из куриного мягкого места точнёхонько падало в кипящую воду... — Должно быть, вы скажете: фу, что это за геенна огненная в миниатюре?..[3]

— Альфонс Алле, из рассказа «Скрупулёзный старик» (Париж, 1895)

| ➤ |

1895 год. Альфонс женится... «Белокурая Маргарита Алле — один из самых очаровательных образов, которые населяли моё детство»..., — вспоминает Жан-Жак Бернар, известно чей сын... |

| ➤ |

1899 год. Альфонс Алле начинает сотрудничать с респектабельным парижским «Revue Blanche» (Белый журнал), где уже публикуются многие из его друзей. В 1899 году из недр издательства «Ревю Бланш» выходит сборник «В связи с окончанием срока аренды» и единственный «роман» Альфонса Алле под названием «Процесс Блеро»...[15] К слову сказать, осенью того же года в Париже издаются и мемуары капитана Дрейфуса...[15] В это время Альфонс Алле с женой и дочерью живёт в Онфлёре. Его сестра опять вспоминает: «...когда он стал главой семьи, он очень охотно занимался строительством небольшого алтаря в «доме Бодлер», где он тогда жил, счастливый от вида Полетты, одетой во всё белое, с корзиной цветов в руках, в точности как девочки из прежних времен, которые его так очаровывали...» |

| ➤ |

1900 год. В ноябре Алле с семьёй приезжает в Лизьё погостить у своего приятеля & поклонника, Робера Кампьона. Спустя почти сорок лет он описывает эту встречу: «...белокурые все трое, они казались мне визитёрами из норвежского фьорда. Мадам Алле была словно бы вся покрыта соломенно-рыжими от солнечного жара колосьями; маленькая девочка — будто золотой бутон, упавший в молоко; а сам Алле – цвета солнца!» [26] Описывать дальше в подобном тоне не представляется возможным... |

|

2. К

вадрат, — как говорится в подобных случаях... Конечно же, будучи педантом, лучше бы сюда не соваться.[28] Не дай-то бог, нос оторвёт... Или ногу сломаешь.[29] — И тем не менее, будучи педантом, нехотя придётся признать(ся) и признать, что записные монохромные картины (якобы) не были квадратами в строгом смысле слова.

— Для начала разделим проблему на две части и скажем, сухо и просто: они существовали как минимум — в двух вариантах (причём, все они, имея в виду монохромные картины, вестимо). А потому и говорить о них придётся отдельно: так сказать, розно и в розницу... Одно дело, те странные штуковины, которые были экспонированы в 1882-1883 и 1884 году на трёх выставках «Отвязанных искусств» (или «Салона Непоследовательных»..., как его ещё иногда называют). И совсем другое дело — те, с позволения сказать, стандартизованные и идиотически стилизованные «репродукции» с перво’апрельскими рюшечками и оборками, которые изд(ев)атель Поль Оллендорф (которого всякий раз отчего-то хочется назвать «Паулем») изобразил в виде своего «шуточного & подарочного каталога» 1897 года... — альбома откровенно коммерческого (и, как следствие, весьма дурно сляпанного).[5]

Для начала: первые из них, висевшие на стенах «салона непоследовательных» (и галереи Вивьен) в 1882-1884 годах. Они не имели единого вида и оформления..., точно так же, как не имел его и сам их автор, совсем не художник и не богач, в те времена снимавший комнатки и не имевший никакой «мастерской». Отсюда и монохромные картины год от года претерпевали весьма чувствительные изменения, получая свой формат, размер, рамку и прочие органолептические свойства — исключительно по случаю или оказии. Хотя..., если внимательно посмотреть на названия картин, в них всё же есть нечто общее: практически во всех случаях это — пейзаж с участием некоторого количества однородной общности людей. Батальная сцена: битва негров в тёмном подвале. Зимний пленэр: девушки в сугробе. Израильская пастораль: епископы, собирающие помидоры. Сельский пейзаж: зелёные сутенёры пьют абсент, лёжа в траве... — Кстати сказать, партикулярная тема абсента (формообразующая и роковая для всего фумизма, не исключая Альфонса) подобно canthus firmus пронизывает едва ли не весь монохромный цикл. — Разумеется, я говорю далеко не только о зелёном квадрате. — Не стану сразу раскрывать все карты (которые, как уже намекнул, раскинутые веером могли бы занять и целую книгу..., не говоря уже о двух). Достаточно уже и той элементарной алхимии, которую привык наблюдать всякий доблий любитель абсента (не говоря уже о любительницах), когда изумрудно-зелёная жидкость буквально на глазах меняла цвет, превращаясь в потрясающие клубы снежной метели, скрывающей за собой «первое причастие побледневших от страха девиц». Пожалуй, здесь бы и довольно одной фразы вечно пьяного Верлена, тосковавшего о своём алкогольном Париже: «где вы, кафе на бульварах, уютные террасы, приветливый гарсон, всегда готовый пошутить и умеющий вовремя подлить капля за каплей студёную воду в молочно-белый абсент?..»[30]

И уже спустя какие-то две минуты вы сами увидите... и благодарно убедитесь, до какой степени это просто и жизнепригодно — дать узнать всем гражданам державы точное и одинаковое время, и прежде всего горожанам нашей большой страны. И тогда впредь не станет роковых недоразумений, когда важное (а может быть, даже деловое) свидание не может состояться только потому, что карманные часы и личное время у двоих молодых людей (а может быть, даже у женщин) идёт с разной скоростью (а может быть, даже и в разных направлениях). Больше не будет разбитых судеб, голов или домашней посуды. Все квадраты обретут свою квадратность, а все непараллельные прямые снова станут пересекаться вовремя и в нужной точке. — И всё это (как я уже догадываюсь) сделает для нас оно..., оно одно: трижды родное республиканское правительство, не так ли?

— Нет..., четырежды...[3]

— Альфонс Алле, из рассказа «Шары небесного времени» (Париж, 1895)

— И тем не менее, подавив позыв лёгкой тошноты, я возвращаюсь к (чортовой) дюжине картин Альфонса, не только монохромных, но и — на редкость однородных по стилю, жанру и содержанию. При всех прочих равных, пожалуй, можно было бы сказать, что всего за три года образовался некий авторский штамп, впоследствии не получивший должного развития (за полным отсутствием коммерческой или внутренней потребности). Все одноцветные живописные работы Алле представляли собой сделанные по единому лекалу пейзажи с участием группы одинаковых (причём, минималистически одинаковых) лиц. — И здесь я вынужден сделать небольшую паузу..., потому что всякий фумист (хотя бы в силу своей принадлежности к «однородной общности» лиц) попросту вынужден быть немного психологом. Главным адресом и предметом их искусства, так или иначе, была — она, нормативная «Психея обывателей» — ибо с ней они постоянно совершали свои манипуляции (более или менее агрессивные). Именно отсюда (через несколько логических звеньев) вытекал — и смешанный жанр монохромных картин Альфонса. А затем, продолжая обращаться к расхожим стереотипам восприятия и клише обыденного сознания — следовал и формат картин. — Ведь само по себе слово «пейзаж» для француза означает не только содержимое картины, но и её формат..., точнее говоря, пропорции. Таким словом (отчасти, носящим товарно-денежный оттенок) они, как правило, называют горизонтальный холст, картон или другой носитель, в котором длина превосходит высоту, как минимум, в соотношении «два к трём»..., — если даже не более того. Собственно, именно по этой причине, заранее объявляя в названии пейзаж, автор был вынужден, продолжая фумистическую выходку, и в пропорциях также следовать «пейзажу», выставляя продолговатый приземистый холст (не квадрат!)..., чтобы несчастному бюргеру, глядя на белое полотно без малейших признаков изображения, было «удобнее» представлять себе «заснеженную равнину, заполненную причащающимися девицами». На деле, впрочем, всё получилось не столь гладко и среди монохромных полотен затесались «почти квадратные» (так сказать, фантазийные) пейзажи, каковых и в «реальной» живописи случалось немало. На чём я и сочту за верное покончить с обсуждением данного локального вопроса...

- — Заранее несущественного и глубоко вторичного, само собой...

|

3. П

ервое, — как заметил автор картины... Пожалуй, за спиною первого слова названия «белого почти квадрата Альфонса Алле» скрывалось слишком много всячины, весьма больной и важной, чтобы позволить себе попросту пропустить его, словно незначительное числительное прилагательное, прилагающееся к «причастию обледеневших девиц». — И вперворядь, глядя слегка искоса на первое место первого слова в названии картины (в которой, на первый & второй здравый взгляд, кроме названия — больше ничего и нет), возникает вопрос: «зачем или почему — первое»?.. В самом деле, разве изменится что-нибудь по существу (девиц), откинь это формальное порядковое числительное? — Само собой, ответ будет утвердительным. И в первую очередь, изменится их (белый, чистый, пречистый) статус. Для начала, картина Альфонса представляла собой классический перепев европейской традиции бесконечных чудотворных изображений женской святости, блаженности и прочей непорочности. Для автора речь принципиально шла именно о «первом причастии» jeunes filles (девиц, девушек, юных девочек), решительно неспособных своим присутствием оставить на белоснежной поверхности картины (почти идеальной иконы!) ни единого пятнышка. Впервые в своей маленькой хлорозной жизни эти юные слабые и бледные создания (почти растительные) вышли (уж не из пещеры ли?..) на свет для совершения обряда причастия — да ещё и в такую жуткую (особенно, для Франции) «нормандскую» погоду, когда хозяин и собаки из дому не выгонит: снег, метель, сплошная белизна, ни зги не видать (почти чёрный квадрат). В рамках сюжета «белого квадрата» первое слово имело значение — превосходной (или первосортной) степени белизны. — И всё же, не только здесь «причастие» оказалось первым.

Выставив годом раньше на первой выставке «Отвязанных» свой «Чёрный квадрат» вместе с его выдуманным автором, живописным «негром» Полем Бийо, бедный Альфонс, отсидевшись в кустах, испортил себе праздник (причём, едва ли не на всю жизнь..., как выяснилось позже). Потому что теперь..., отныне и навсегда (после первой выставки с первой дракой негров со скрытым во тьме подвала авторством и подставным бенефициантом во фраке с бабочкой на одном месте) Альфонс оказался словно бы «НЕ-первым». В итоге, история для его заносчивого и резкого характера получилась невероятная, травматическая, почти невыносимая. — Только подумать, что за с...я коллизия: значит, выставляя спустя год, на второй выставке «Отвязанных искусств» свою белую картину..., Алле представал перед изысканной публикой всего лишь жалким эпигоном какого-то Бийо (читай: самого себя)?.. — Публично подражая «велiкому мастеру», первооткрывателю жанра монохромной живописи, он, фактически, воровал «чужую идею», слегка поменяв в ней кое-какую мелочь, деталь. Всего лишь — цвет (чёрный на белый, негров на девиц, шило на мыло, Бийо на Алле). — И при том, что за дичь!.., ещё и не иметь возможности раскрыть «страшную тайну» своего истинного авторства (будучи скованным первоначальным уговором с Бийо).[6] И тем не менее, просто так дарить (за стакан того же абсента) свою шикарную, практически, системную для изобразительного искусства идею совсем не хотелось.[комм. 18] И вот какая докука..., даже и поневоле пришлось настаивать: на второй выставке появилась белая антитеза первой чёрной картине, а вместе с ней неизбежная поза подражателя, эпигона, пытающегося затмить своего велiкого учителя (то и дело выпуская клубы густого дыма в лицо).[комм. 19] — При всей фумистической закалке, прямо скажем, задача непростая..., и роль — не из самых приятных, особенно если учесть крайне самолюбивый характер настоящего автора, помноженный на возраст (ещё вполне пубертатный), не добравшийся даже до цифры 29. — Собственно, именно отсюда, из этой сквозной дырки (или форточки, из которой весьма неуютно дуло) — и выскочило первое словечко: «Первое»..., вернее сказать, первая. — Потому что не вторая, нисколько не вторая была эта картина на второй выставке непоследовательных.

- Или напротив того: вторая, но того автора, который уж точно никогда не был вторым!..

Ему принесли шесть листов белой, очень белой бумаги. Впрочем, с ними очень скоро случилось почти то же самое, что и шестью чашками кофе. Первые же фразы, которые он написал, были сразу скомканы вместе с бумагой и теперь огорчённо коробились на поверхности стола.

— Мне..., я человек типа Мопассана..., представьте: я ничего не делаю с первого раза...[3]

— Альфонс Алле, из рассказа «Политипичность» (Париж, 1894)

— И всё же, главное первенство «первого причастия» находилось не здесь, а ещё дальше..., куда достигали притязания молодого автора. Потому что (и я уже не раз говорил об этом со всею определённостью)..., потому что, несмотря на весь эпатаж и фумистическую браваду будущего (чёрного) «юмориста», Альфонс отлично понимал всю глубину и серьёзность своего (чёрно-белого) изобретения..., по меньшей мере, нового слова в искусстве, — одновременно, напрочь (пожизненно) лишив себя возможности говорить от первого лица: прямо и точно... Пожалуй, это скованное свойство натуры удивительным образом сближает и роднит Альфонса и Эрика, этих двух тяжелейших инвалидов детства и первородных фумистов от Бога. И здесь я могу только повторить, единожды сказанное после всего, на завершающих, писанных кровью (на снегу) страницах «Воспоминаний задним числом»..., всего лишь, заменив одно имя (Эрик) на другое (Альфонс). — «Большая часть этой книги написана языком страдания и боли... И если сам Эрик (читай: Альфонс) не владел этим языком, но зато страдание владело им — полностью. Прошу прощения. Мне пришлось взять на себя эту в высшей степени глупую и даже позорную роль. И я постарался (за него) сказать всё то, что он переживал и понимал, но почти никогда не мог выразить..., как цепной пёс, не владеющий иным языком, кроме ярой шутки. Пожалуй, это и была главная причина его пожизненной боли и, в конце концов, смерти»...[21] Вероятно, не так жёстко и однозначно, как можно было бы сказать об этом на языке чёрной (или бело) картины. Но оттого ничуть не менее остро и определённо. И здесь я снова прерву свои слова, посчитав за верное поскорее покончить... с обсуждением данного, совсем не локального вопроса...

- — Заранее слишком существенного и глубокого, чтобы продолжать...

|

4. П

ричастие, — как сказал пре’подобный Альфонс. Хотя... (право слово) переводить таким образом можно было (бы) только чистейшую утку..., да и то — сильно пережаренную. Достаточно всего одного беглого взгляда на «французское начало» (Première communion), чтобы уяснить себе: каким тут «с...нежным причастием» пахнет на самом деле. Трудно было бы ожидать, что такой виртуозный игрок (и не только словами) не подберёт кое-чего посложнее, чем просто причастие, сопричастие, деепричастие, причастность. Пожалуй, здесь бы мне надлежало заткнуться и повторить..., просто повторить, ради закрепления. Да... Прошу любить и жаловать(ся). — Отныне Альфонс Алле должен быть известен среди вас как первоклассный игрок, причём, игрок всеми предметами, которыми только можно (или нельзя) играть, а также теневой родоначальник (предтеча или прекурсор, это уж как вам будет угодно) сюрреализма, концептуализма, абстракционизма и минимализма (пока набросаем так, для начала). Конец цитаты. — Понятное дело, было бы мудрено всерьёз ожидать, что «двадцативосьмилетний подросток» успеет стать с какой-то стати родо-начальником всего перечисленного (сразу и одновременно). Но кое-чего уж непременно. В конце концов, не зря же он — «монохроидальную» кисть брал — в кисть руки. А потому..., одно только название здесь звучит целым оркестром (играющим похоронный марш того же автора и актора, вестимо). А потому..., глядя на «Première communion» (пускай даже сквозь снег и метель)..., даже для полного профана становится сразу понятно: что далеко не одним только «причастием» пахнет этот странный «communion»: одного корня с такими (до боли) знакомыми русскому уху (и заднице) словами... «Première communion». Нет, конечно, я не только про коммунистов говорю..., хотя и про них тоже. Но вот каково поглядеть на эту «общность», где всё — сообща, всё общиной и всё обобществлённое, всеобщее, равное и ровное, всем обществом, всем гуртом, в общей свалке, свальное... — Ну так что же, хотелось бы мне переспросить, — так что же, мадмуазель, делали сообща эти несчастные бледные девицы (причём, прямо там, в бушующем снегу, за сплошной стеной метели..., наверное).[33] Завеса тайны..., чтобы никто не увидел (из числа communion, вероятно), не дай-то бог!.. И даже не догадался, ни-ни... Ни сном, ни духом. — «Вдруг метелица кругом, снег валит клокáми...» [34] Или, быть может, клобукáми?.. — Ладно..., оставим неуместные вопросы (для натур особо чувствительных и бледных) и не будем попусту цепляться к словам. Пускай будет причастие..., если кому-то так больше нравится. В конце концов, даже по этому (сугубо узкому) вопросу мсье Альфонсу было что сказать.

- И очень даже было..., мягко выражаясь.

(Насколько мне известно (говорю это сугубо в скобках), синодальным инженерам уже удалось разработать и сконструировать специальные церковные телефоны, которые способны передавать по проводам освящение, причастие, соборование и проч., и проч., вплоть до отпевания — и всё это с самыми незначительными искажениями или издержками).

Итак, представим себе очередное чудное мгновение (как говорил один известный поэт). В день торжественной инаугурации, в заранее оговоренный час, очередной наследник святого Петра деликатно нажмёт своим преосвященным пальцем на маленькую электрическую кнопочку с крестом. Мгновенно сорвавшийся с цепи ток побежит прямиком от святого престола — сюда, в Париж, на Марсово поле, где и приведёт в действие большие всасывающие и разбрызгивающие помпы, которые с нечеловеческой силой выбросят в воздух святую воду из непорочного водосборника (накануне освящённую нашим пресвятейшим Отцом)...[3]

— Альфонс Алле, из рассказа «Ключ и гвоздь выставки 1900 года» (Париж, 1895)

Как говорится, к этому «чортову причастию» ему приходилось быть причастным не сотню и не тысячу раз. И быть может, не в такой агрессивной форме (как его младшему брату-Эрику..., малолетнему протестанту пяти лет от роду, которого прокляли и перекрестили прямо посреди церкви..., при всём местном католическом «communis»...), но всё равно — вполне достаточно (для первого причастия). — Тем более сказать, что позорно униженная и проигравшая в той (межеумочной) войне Франция представляла собою поистине жалкое, подавленное зрелище, в котором ещё масса мест (засиженных) была занята лубочными типажами, вроде тупых школьных священников, полковых капелланов, хитрозадых епископов и полоумных «поломников»...[3] — Само собой, Альфонс попросту не мог пройти мимо таких злачных уголков средневековья..., не подняв на них ногу: чаще всего, заднюю, конечно...

Не говоря уже о кое-чём..., глубоко личном, что Альфонс не мог не внести в белоснежную сцену массового причастия..., когда..., словно новый праведник или великомученик, попавший на страницы канонической истории райских кущ, монохроидальный художник останавливается, поражённый картиной невиданной красоты. Тридцать три прекрасные девственницы, и все как на подбор — нормандские блондинки с распущенными власами и жемчужными ожерельями на тонких шеях, молитвенно протянув к нему руки, призывают к себе, обещая доселе невиданные таинства чистейшей... небесной любви. Всякий раз, представляя себе стандартную картину неземного счастья, невольно перехватывает дыхание и учащается пульс... — И этот рай (почти импрес’сионистский, с позволения сказать), оказывается, был возможен и на земле. — Прямо здесь, посреди Парижа, в середине октября 1883 года, когда под видом белого квадрата в «салоне непоследовательных» состоялось долгожданное «первое приобщение заснеженных девиц в метель»... Или нет, пускай будет не так... — Зрителям Второй выставки «отвязанных искусств» впервые продемонстрировали «инициацию побледневших девочек в сугробе»...

- Вековую мечту всех французских художников..., во главе с новым Альфонсом.

|

5. Б

ледных, — как говорил тот Альфонс. Хотя, если обратиться к свидетелям за разъяснениями, результат будет самый неутешительный: потому что на самом деле такого слова в этой песне нет..., и даже более того: никогда не было. На всякий случай я напомню (тем, кто поза...был) первоначальную (авторскую) формулировку: «jeunes filles chlorotiques». И здесь мы сызнова вынуждены вспомнить степень бакалавра фармацевтики..., сначала стажировку в онфлёрской аптеке своего отца, затем — то же самое, но уже в парижской аптеке одного семейного приятеля, эксцентричного типа, почти не появлявшегося на рабочем месте. И ещё: попытки доучиться в фармацевтической школе, с блеском пропущенные & проваленные экзамены, как дважды (два) брошенное учение, и как возмездие — жестокое лишение отцовской поддержки. — Денежной, прежде всего. Как результат: жизнь впроголодь. Дешёвые комнатки с постоянными попытками не заплатить даже за них...[36] — Правда, сам Альфонс никогда не доходил до хлороза..., как бы трудно ему ни было. В конце концов, норманнская кровь не могла иметь таких низких (цветовых, между прочим) показателей ... Но и без него Париж тех времён, имевший громкую славу самого грязного и вонючего города Европы — изобиловал подобными типами. Вот только, к сожалению, по-русски этот термин (то ли медицинский, то ли фармацевтический) звучал бы совсем по-другому. «Первое причастие девиц, страдающих гипохромной анемией». — Гипохромной..., в сущности, не так уж и дурно для живописи. Тем более, в подобном (монохроидальном) случае. И звучит неплохо. И выглядит тоже достойно...[комм. 20] «Первое причастие анемичных девиц...» Пожалуй, глядя на такое богатство, хотелось бы продолжить. С девицами... Прямо там, в сугробе... — Например, курс лечения (продолжить), прописать (им как следует) препараты железа (в хорошей дозе), усиленное питание (пер-оральное), наконец, регулярное причастие (не обязательно в снегу), поездку в Ниццу, Савойю, Монблан... — Прошу прощения, кажется, я немного увлёкся. Потому что Альфонс, как прирождённый художник-колорист, импрессионист до мозга костей и костей мозга, всего лишь стилистически (естественным образом обратившись к естественно-научной терминологии) обыграл приятную бледность своих излюбленных чахлых девиц, выведенных им на пленэр (а дальше всё как по писаному на сугробе: «я помню чудное мгновенье и метелицу кругом, снег валит клокáми»)...

Его старшая сестра, которая добровольно взвалила на себя его начальное обучение, — о, несчастная кариатида! — она даже и не подозревала, что за тяжкий балкон оказался на её почти ещё детской шейке! Не прошло и двух дней, как она, с бледным трагическим лицом, едва могла скрыть своё горькое разочарование, почти отчаяние. При одном упоминании об алфавите — слёзы обиды и бессилия сразу же наворачивались у неё на глазах.

Бедная девушка уже испробовала и истощила один за другим все педагогические методы, которые были ей известны на тот день. — Однако всё было напрасно: познания Фреда по-прежнему оставались столь же девственно пусты и чисты!..[3]

— Альфонс Алле, из рассказа «Новая система симультанной педагогики» (Париж, 1894)

Тем более приятно слышать подобный диагноз, что вообще вся белая картина Альфонса может быть охарактеризована как «выцветшее мироздание», сплошь поражённое вселенской «гипохромной анемией» или, на худой конец, помидорным хлорозом (в полную противоположность, скажем, от «красного» или зелёного квадратов, явленных миру годом позже). — И в самом деле, чем не классическое следование гегелевской диалектике, чуть позже столь удачно экспроприированной для нужд мирового пролетариата?.. — 1882-1883-1884, три года подряд. Чёрный квадрат, белый квадрат, а затем буйство цвета... — Тезис, антитезис, синтез..., во главе с поражёнными апоплексическим ударом кардиналами, собирающими урожай помидоров на берегу Красного моря. Пожалуй, пора кончать эту тему и переходить к следующему вопросу...

- Всё равно из этих бледных девиц больше ничего не высосешь...

|

6. Д

евиц, — как сказал, в своё время, автор картины... И тоже не соглашусь с самим собой, укоризненно покачав головой. Потому что..., как бы ни хотелось некоторым скабрезным типам уверовать во всеобщий чёрный цинизм происходящего на наших глазах всемирного кошмара, всё-таки слово...сочетание «jeunes filles» (даже при самых дурных намерениях) только с очень большой натяжкой может быть переведено как «девицы». — Ну..., разве только... если радикально обернуться и вернуться на зад..., в те достопамятные времена (слишком старые, когда Альфонс «родился слишком юным»)... И тогда, словно бледный призрак (весь в белом..., не ночная ли то рубашка развевается на ветру?..) откуда-то из-под облаков возникнет «Институт благородных девиц»..., со всеми вытекающими последствиями. А следом за ним — ещё несколько институтов (и все как на подбор — «communion», общественные, конечно...) во главе с госпожой «Сомнамбулой» (для тех. кто понимает). Пожалуй, в такой интерпретации..., ещё куда ни шло. — Но увы..., при пожизненной дурной репутации этого Алле (ну..., пошёл травить!), да ещё, вдобавок ко всему, и — Альфонса, (не приведи господь!..) откуда-то из-за угла некстати выворачивают какие-то скоромные (совсем не скромные) девицы лёгкого поведения..., а то и вовсе «красотки-кабаре» (из того же чёрного (с)кота, желательно).

- — А немец думает: родня...

Разумеется, попрошу без мерзких намёков. Потому что всё (не)сказанное выше — чистейшая (белоснежная!) инсинуация и клевета. Ровным счётом ни-че-го даже отдалённо подобного (Шумахеру) Альфонс не представлял и не желал представить (даже в страшном сне). В конце концов, ведь мы не можем пренебречь тем языком, на котором разговаривал автор... Давайте посмотрим: что же он нам говорит?.. — Следуя классическим представлениям о девственной белизне и чистоте (отчасти, вдохновлённым христианским приматом о непорочном зачатии) и не испугавшись выглядеть слегка старомодным, художник специально употребил устойчивое (и даже слегка хлорированное временем) выражение «jeunes filles», дословно говоря — «девушка» (или ещё невинная девочка, понимая это слово, конечно же — не в судебном, а в медицинском или фармацевтическом смысле слова).[комм. 21] А потому, если неукоснительно следовать за автором, то следовало бы представить название картины в самом благостном (или трижды-полированном, как он любил) виде: «Первое причастие подвенечных девушек в заснеженном поле» (Лотарингия, 1883 год). Или, быть может, «Инициация побелевших от страха девочек в сугробе»... (Эльзас, за семнадцать лет до конца XIX века).

— Разумеется, доктор, как раз в этом пункте у меня нет ни одного возражения, однако, мне кажется, здесь имеется одна загвоздка... Одним словом, представим: в какой-то момент времени ваша русская девица выходит из отеля. Отлично! Она наверняка пойдёт гулять в ту сторону, которая позволит ей держать солнце всегда справа. Но что будет, когда она захочет вернуться обратно в отель?.. Ведь не сможет же она так же долго идти задом наперёд!

— Мой дорогой, опять вы всё преувеличили, – без малейшей тени улыбки парировал доктор, — не долго думая, она просто возвращается другой дорогой, чёрт побери!..[3]

— Альфонс Алле, из рассказа «Записки с лазурного берега» (Ницца, 1894)

Как ни крути, как ни выкручивайся, но поистине удивительной смесью запредельной целомудренности и крайнего цинизма веет от этой первой (второй) де-белой картины Алле, его вечно непочатого открытия и непорванного прорыва в живописи. — Словно хлорированный пол в общественной уборной: одновременно грязный и стерильный, безнадёжно испорченный и непорочный. Отвязанная и скованная, непоследовательная и системная, серьёзная и гаерская, оглуплённая и шибко мудрёная..., в точности такая, каким и должен быть отборный образчик (или образина) настоящего Высокого искусства, многослойного и многоэтажного, полного изнутри себя сочетаний несочетаемого. Короче говоря, полная противоположность «Белому квадрату» Малевича: едва ли не эталонному образцу занудного геморроидального искусства (почти немецкого, с позволения сказать, по своей натуре). Сравнение тем более показательное (и даже показное), что они обои, эти двое — соотносятся друг с другом (почти) в точности как причина и последствие, подлинник и копия, крик — и его эхо... Мать и дитя, в конце концов...

Белый квадрат, рождённый где-то в пригородном сугробе «Бледными непорочными девицами» по результатам «первого причастия»... Думаю, глядя на эту строку, Альфонс мог бы остаться совершенно доволен. Если не собой, то уж своими красными девками — наверняка. Здесь бы мне впору и закончить это вполне моно’графическое произведение, завершившееся (на последнем повороте) окончательным выводом...

- — Если бы не одно мелкое (и глупое) обстоятельство..., — добавлю я напоследок.

|

7. С

нежную, нежную или даже белос’нежную... — как сказал, в своё время, мсье Альфонс... И нисколько не ошибся, как показала дальнейшая практика. Во всяком случае, сегодня (спустя десять, пятнадцать, сорок и сто сорок лет) это слишком отчётливо заметно, чтобы позволить себе пренебречь «словом и делом» (как всегда они себе позволяют..., в снежную погоду). И первым указанием здесь станет, конечно же, одна маленькая штучка, мелочь, фокус, выверт, — практически, подножный мусор или незаметная пыль, которая у них вечно делает погоду. — Даже когда не просят...

- И не хотелось бы об этом, мадам..., да, видимо, придётся...

Уж не раз (и не два) я вскользь и по касательной — касался этого предмета. Как минимум, в прямой связи с тою важностью, не говоря уже о значении, которое Альфонс придавал своим моно’хромным работам. И не только им..., разумеется. Потому что..., у него и в самом деле было — и немало было — такого, чему можно и нужно было придавать важность и значение. В особенности же — на общем фоне его фумической литературы и речи с такою же остротой слова и слога, для которого, как (о)казалось, нет ровно ничего важного и значительного... Сплошной дым и пыль: фумистерия, фумерия, фумизм. Но тем более велик для него был зияющий разрыв (почти пропасть)..., между внутренним и внешним, закономерным образом усиливающийся с годами. — От самого начала карьеры в «Чёрном коте»,[комм. 22] ему частенько случалось с крайним презрением отзываться о своей повседневной работе. При этом каждый раз он многозначительно намекал на те глубокие и серьёзные произведения, над которыми он трудится сам, скрывая ото всех, в тиши «кабинета» (которого у него никогда не было, к слову сказать). Но, скорее всего, уже тогда он издевался. Как правило, он держал себя с такой неподдельной важностью велiкого человека, что было практически невозможно проверить: говорит он всерьёз или смеётся над вами...[15] — Но если в молодые годы многое ещё удавалось сморгнуть, высмеять или перетерпеть, то к «роковым сороковым» дело стало уже совсем дурно. Высокий Инвалид (причём, высокий почти во всех отношениях), яркий случай асоциального, отдельного человека, Альфонс решительно не умел и не желал поступать как принято (у них): налаживать связи, делать карьеру, обрастать авторитетом... Превосходя всё своё окружение на голову, на этаж, на несколько уровней, он постоянно оставался где-то на обочине, в стороне, ad marginem их узкого кланового мира. Пожалуй, острее и точнее других подметил его почти отчаянное положение — ещё один подросток (только в самом деле подросток), такой же как он..., хотя и младше Альфонса на добрые три десятка лет...

|

- Удивительным образом, в его воспоминаниях об Алле есть настоящие слова...

- Почти белоснежные по своей выверенной чистоте..., с позволения напомнить...

- Удивительным образом, в его воспоминаниях об Алле есть настоящие слова...

...Впрочем, и то правда, что это был человек необычайного ума, исключительного разума и таланта..., которому когда-нибудь (и мне очень хотелось бы верить в это!..., при известных обстоятельствах) воздадут должное. — Но особенно выделяла его из числа прочих какая-то удивительная небрежность его существа, которая неизбежно располагала к себе и очаровывала. Его лицо, его глаза, его благородные черты и прекрасные руки, — кажется, всё заставляло его любить. И главное, поверх всего, он был всегда неожиданным, парадоксальным!..., — внезапный курьёз, острое слово, поразительная точность и скорость замечаний. Это был самый независимый разум на свете. Никакое суждение не могло протиснуться между миром и ним, чтобы заслонить свет. Он был абсолютно свободен. Но при том: его писательское положение было почти ничтожным,[комм. 23] — а Ренар, однако, говорил о нём, что это был великий писатель,[комм. 24] — не имея прошлого, он знал себя без будущего, жил всего одним днём, не имел желаний и позволял себе жёстко высмеивать причуды и слабости любого, ничуть не опасаясь, что с ним поступят так же. Нужно признать, что бесконечная тонкость и деликатность характера предохраняла его от какого-либо перегиба на этом пути...[40]

Но что бы там ни заявляли мсье вольноплёты и книгодумцы, неугасимый факел веры и мятежный ураган сомнений ещё горит, горит и полыхает в самой гуще нашей ветхой старушки Франции... — Да-да, той самой Франции Крестовых походов, Франции святого Людовика, наконец, той старой Франции, которая, если верить сухому языку статистики, всегда имела гораздо больше чаш святых, чем умывальных или туалетных (о, эта прекрасная трагически утраченная белоснежная душа средневековья! — по которой вечно тоскует и сокрушается наш добрый Жорис Гюисманс, — ведь у неё не только совершенно-белая душа, но и – совершенно-чёрные пятки!..) А обо всём прочем, изуверски небелом, я даже и намекнуть постесняюсь...[3]

— Альфонс Алле, из рассказа «Несомненное Чудо» (Париж, 1895)

— И снова сделаю малый шаг назад, чтобы предоставить слово самому Альфонсу..., после всего. «...Я недоволен собой, – сказал Алле, — я больше не выношу ничего кроме улицы. Я тупо смотрю на все эти рожи. У меня слишком хороший цвет лица и слишком большой живот. Мне больше нельзя писать мелких вещей. Я привык делать литературу для своей публики из числа коммивояжёров. Мне нужно срочно браться за что-то большое. Иначе я — пропал»...[15] — Читая эту белоснежную правду, трудно избавиться от красного квадрата..., перед глазами. Как раз в те годы, месяцы, дни Альфонс (чтобы не «пропасть» и не упасть в пропасть!) пытался срочно написать свой единственный роман (нечто глубокое и серьёзное, над чем он трудится сам, скрывая ото всех, в тиши «кабинета») и, одновременно, издать альбом с монохромными картинами: своё высшее достижение в живописи. — В самом деле Высшее. Ничуть не ниже, ничуть не малее, чем у Малевича..., закончил бы я эту фразу, слегка сощурив левый глаз. Потому что..., потому что..., могу напомнить (для тех, кто снова поза...был). — Отныне Альфонс Алле должен быть известен среди вас как первоклассный игрок, причём, игрок всеми предметами, которыми только можно (или нельзя) играть, а также теневой родоначальник (предтеча или прекурсор, это уж как вам будет угодно) сюрреализма, концептуализма, абстракционизма и минимализма.

- Но увы, его коварный, дерзкий, отчаянный план (опять) не выгорел.

- Как всегда, в отряде оказался предатель. Подлец. Дурак. Болван...

- Но увы, его коварный, дерзкий, отчаянный план (опять) не выгорел.

Ничего личного, ничего лишнего. Деньги... Как всегда, деньги, всего лишь деньги: бумажные, металлические, условные, воображаемые, короче говоря, любые..., из которых вечно состоит начинка маленького человеческого мира. Словно пирожок с капустой... И не более того...

Вот, например: до сих пор никому ещё почему-то не приходила в голову такая дерзкая и простая мысль: вскарабкаться на Монблан при помощи... велосипеда, — и никто не попытался..., даже наш всесильный (и величайший в мире) альпинист Этьен Крупноклод.

Однако буквально только что, наш молодой лейтенант батальона альпийских егерей Эли Койдаль (не побоюсь этого слова) заполнил своими блестящими мозгами эту зияющую пропасть..., вернее сказать, ущелье между заснеженными вершинами отечественной мысли...[3]

— Альфонс Алле, из рассказа «Записки с лазурного берега» (Ницца, Париж 1894)

Конечно, не всё выглядело так однозначно дурно (в отличие, скажем, от того блестящего состояния, в котором оказался второй автор этих строк..., спустя чёрную сотню лет). «Всё-таки», в конце 1890-х годов Альфонс был уже вполне известным, успешным и регулярно издаваемым «писателем-юмористом» (пускай даже и со слегка дымным оттенком). Скажем просто и сухо: худо-бедно, он имел свою среду, своего читателя и какие-то минимальные связи. Кроме регулярных (два-три раза в неделю) публикаций в журналах и газетах, каждый год выходило по одному-два «итоговых» сборника монохромных рассказов (в духе «best of прошлый год Альфонса»), вполне себе раскупавшихся и имевших кое-какой успех. И всё же, задуманная «монохромная афёра» с изданием живописного альбома далась Альфонсу не так-то просто.

|

В отличие от вполне понимающего, дружелюбного и даже дружеского организатора салона непоследовательных Жюля Леви, на фумистическое сочувствие которого вполне можно было рассчитывать, теперь всё выглядело совсем не так единично идиллично. Едва ли не все последние годы Алле на регулярной основе приходилось иметь дело — с обычными бюргерами, дельцами и коммерсантами от искусства (чтобы не сказать проще: пошляками): теми самыми олухами, болванами и болванками, над которыми он, бравый фумист, вечно глумился и подтрунивал... Но они по-прежнему окружали его..., со всех сторон. В конце концов, даже основной издатель, с которым Алле успешно работал все последние годы (Пауль Оллендорф его звали, если кто позабыл), безо всякого восторга на лице встретил сомнительную затею своего автора: напечатать какой-то странный альбом неживописной живописи, да ещё и с одним «немузыкальным маршем» в’придачу. Пустая затея. Коммерческий результат этой акции показался господину-издателю далеко не очевидным. Натолкнувшись на некрасивые сомнения Оллендорфа, Алле попытался было найти другого издателя на стороне.[16] Однако, тщетно. И слева, и справа, и даже посередине его «бесславные» негры не стяжали успеха. Реакция издательских морд..., прошу прощения, «ликов Франции» выглядела откровенно кислой: никто не хотел вкладываться в столь сомнительный проект с неясными перспективами. И как раз в этот момент Оллендорфа... «осенило» (видимо, началась весна). Он предложил Альфонсу интересный (как ему показалось) коммерческий ход, который вполне мог «сыграть» (в дурака..., квадратного). А что, если издать альбом с живописно-музыкальными выходками Альфонса — к «Первому апреля»?.., так сказать, разыграв добропорядочную парижскую публику. Возможно, в таком случае трюк ещё и может выгореть (к тому же, первое апреля случается каждый год, таким образом, не проданное в первый сезон можно будет реализовать — позже).[42] — Слегка поморщившись, Альфонс всё же кивнул головой.[комм. 25] С одним только дополнением. Добавив в название небольшой игры слов, Алле предложил сделать альбом «Перво-апреле́сков»... Маленькое изящное окончание, вызывающее в памяти нечто лёгкое и ненавязчивое, вроде арабеска или бурлеска, слегка смягчило откровенно пошлую идею Оллендорфа, — в очередной раз опустившего нешуточные квадраты Алле — до уровня ординарного бытового зубоскальства...[43]

- — Почти беззубого, с позволения сказать...

- — Короля играет окружение, — как давно известно...[18]

- — Но увы, это окружение играло только в дурочку... и только на деньги,

- — в ста’триллионный раз иллюстрируя старый, пошлый & подлый как (их) мир тезис:

- — Но увы, это окружение играло только в дурочку... и только на деньги,

- — Короля играет окружение, — как давно известно...[18]