Минимализм до Минимализма

( статья кроме ш’уток )

В - Ведение

М

инимали́зм. Ми́нимал-арт. Минимáльное искусство. ABC-Art — названий у него очень много, но если попытаться обойтись без под...ложной скромности, (что непросто, но возможно) то придётся сказать примерно следующее: минимали́зм — одно из самых ярких, крупных и внутренне определённых течений в искусстве последней трети ХХ века. И между прочим, до сих пор — живое. Последнее заявление я комментировать не стану..., вследствие его крайней сомнительности. Впрочем, как и всё остальное на свете.

— Минимали́зм. Ми́нимал-арт. Минимáльное искусство. ABC-Art — как видно, имён у него несть числа, названий — ещё больше (я не перечислил даже половины), но если попытаться говорить без лишней ск(о)ромности, то придётся напомнить примерно следующее: по охвату и проникновению в разные сферы человеческой деятельности, пожалуй, именно он, минимали́зм (не в пример своему названию) занял едва ли не максима́льное место среди коммерческого и эстетического числа минима́льно культурных течений последней трети ХХ века.

— Минимали́зм. Ми́нимал-арт — Ну конечно же, прежде всего, была живопись. Жи́вопись, — я сказал. Затем — потихоньку подтянулась музыка и поэзия. Именно здесь, подвластный единоличной воле (или кисти) художника, минимализм раскрылся раньше и ярче всего. Остальные искусства, действуя в своих средствах выразительности, подхватили и развили достижения и открытия, сделанные первыми минималистами в живописи и музыке. К середине 1960-годов как о совершившемся факте можно было говорить о минимализме: в литературе, театре, кино, архитектуре, чуть позже — в дизайне и моде, а затем даже — в критике и лингвистике. Список минимальный, разумеется.

— «Минимали́зм», само по себе это слово распространилось и завоевало себе место далеко не сразу, даже несмотря на его видимую (поверхностную) очевидность. Внешним образом, минимализм весьма точно соответствует собственному названию. Но даже и в этом своём свойстве он — вполне — может быть назван «минимали́змом». Трудно теперь отыскать: кто первым ввернул этот непритязательный термин, да и смысла нет — отыскивать. Во всяком случае, принято считать, что минимализм назвали именно таким образом сразу двое «композиторов»: Майкл Найман и Том Джонсон, действуя (языком о зубы) словно бы независимо друг от друга. Примерно с начала 1970-х годов термин был принят, а затем стал (минимально) общеупотребительным.[комм. 1] Прискорбно слышать.

— «Минимали́зм» с точки зрения теории (& психо’логии) искусства является прямой реакцией отрицания на излишне личные и усложнённые формы господствовавшего тогда абстрактного экспрессионизма: как в живописи, так и в музыке. Если посмотреть в причины психологические, это произошло примерно таким же (универсальным) путём, как реакция на рококо породила классицизм, а реакция на импрессионизм — вызвала появление кубизма или супрематизма. Тезис, антитезис и тавтология: вот, в общем-то, и весь набор, доступный человеку нормы.[комм. 2] Тенденция упрощения и стремление к сложности сменяют друг друга подобно моде, внутри и снаружи головы, всякий раз пользуясь компактным и удобным в пользовании приёмом отрицания.

— «Минимали́зм» с точки зрения эст’етики... — Пардон, я хотел сказать: эсте́тика (& est этика) минимали́зма вполне исчерпывается его наружным названием. Всё здесь (якобы) минима́льно и тавтологично, всё в ми́нимуме. Демонстративно и показательно... Простые и простейшие геометрические фигуры, линии, смыслы, темы, простая и простейшая повторяемость & повторность с незначительными изменениями, простые (чистые) цвета и скупые соотношения красок, простота и точность в оформлении, материале и даже существовании предмета искусства. В определённом смысле, минимализм — такое же порождение фабричного конвейера и, говоря шире, индустриального способа производства, каким был поп-арт или кубизм. Однако именно минимали́зм довёл эту свою последовательность до возможной минима́льности. По признаку рода он не пытается казаться значительнее, чем есть на самом деле. В отличие от его авторов... впрочем, — добавлю ради вящей справедливости. И последнее ... в данном случае, — далеко не последнее.

— Минимали́зм..., виноват..., кажется, раз двадцать я повторил это скоромное слово. Однако будем справедливы (хотя бы минима́льно). Не прошло и каких-нибудь пятнадцати лет (поколение в искусстве), как ужé и сам минимали́зм (как бы он ни был минима́льно скромен и строг) в свою очередь обзавёлся — потомком, то ли пасынком, то ли бастардом... Такой скорый, видишь ли, ещё совсем подросток... Но вот, гляди-ка, — с начала 1970-х годов на горизонте появился некий его очередной призрак, тень, клон (клоун), и даже, как видно из названия, прямой наследник: по́ст-минимали́зм, который спорил (тезис, антитезис), развивал (эго) и (за)двигал дальше (в угол) незатейливые принципы своего родителя..., а может быть, даже и пра-родителя. — Пожалуй, даже с точки зрения генеалогии это было бы уже слишком, чтобы продолжать молчать (tacet). — И сейчас объясню: почему́.

— Патологоана́том... — Как оказалось при вскрытии (тела), несмотря на всю декларированную скромность (и почти скупость), минимали́зм всё же не обошёлся без одного скрытого излишества, — так сказать, ошибочки, завитушки... почти в стиле ро-ко-ко, чтобы не произносить более жёсткого и определённого слова. Именно ради него, этого излишества (а не слова) я и вынужден был принудить себя взяться за эту (и не только эту) статью, слегка полирующую. Чтобы не сказать: «скоблящую»... Ничуть не являясь поклонником (покойника) минимали́зма, и не питая к нему отдельного интереса, отличного от всех прочих, тем не менее, я счёл себя обязанным кое-что ... кое-кому напомнить. Например, господам минимали́стам. А вернее говоря, его слугам. — Так..., минимально (напомнить), не больше мизинца (на левой ноге).

— Мизи́нцы..., на первый взгляд, — это всего лишь мизинцы. Но как же толсты и неповоротливы они оказываются, порой. Особенно — для них, для минимали́стов. Потому что ... несмотря на весь свой прекрасный минимали́зм, внешний и внутренний, минимали́сты (как правило, и чаще всего) позволяют себе одну несомненную роскошь: кое-что позабыть (это поза-быть, с позволения сказать). Так сказать, немножко выпустить (из виду). Кое-какую мелочь. Пустяк. — Всего лишь, начало. Своё начало. Истоки. Потерять в складках своей потёртой хламиды — почти век истории, — просто так..., за ненадобностью. Отсечь от камня всё лишнее, как старик Михе́ль Анджело. И оставить его просто так лежать... на дороге (старика, а не камень). Случайно сократи́ть своего — Первооткрывателя и Предтечу. Обоих двоих, не считая третьего..., и собаки. — А затем с чистой совестью грязно считать себя — современными, прекрасными, первооткрывателями... (собственного рта). У фонтана вод...

— «Смешно́ говорить серьёзно».[2] Однако, попробую. И вот, начиная с 1995 года (был, знаете ли, такой год, хотя и очень давно), я не счёл за лишний труд... и попросту принудил себя — поработать. Поработать — будильником (чтобы не сказать другое слово: опять). Точнее говоря, напоминалкой. Потому что сам минимали́зм (между нами!) — к тому времени уже да-а-авно не был минимали́змом. По праву рождения, — он должен носить имя (или хотя бы отчество) своего наследника, с приставкой — «пост». Потому что он сам — отнюдь не был первым в минима́льном семействе. Примерно так же, как присный неоклассици́зм — стал всего лишь взглядом назад, на ветхий классици́зм столетней давности, вот так и минимали́зм — может смело занять своё место в ряду слегка ретушированных явлений искусства (в’роде фотографий Косыгина или Мубарака). Особенно если учесть, что его минима́льное яблоко — совсем недалеко упало от яблони. Вернее говоря, даже двух... яблонь. Слегка дубо́вых..., впоследствии.

|

Сол Ле Витт «Black Form» (sculpture, 1987)

Munster, Germany

|

|

— Зако́нчим прения (мать). В конце концов, не будем забывать первое правило человеческой механики: все на свете хороши, кроме тех, которые забывают (вовремя) подавать товар лицом. Да-с. — И здесь я заканчиваю говорить с первобытным па́фосом поэта. Потому что на деле — всё просто, минима́льно просто. Настоящими первооткрывателями и изобретателями этого минимали́зма стали вовсе не какой-нибудь Кейдж или Сол, — да и произошло это не в конце 1950-х годов, а на добрых 70 лет раньше (фи, мон шер, какая ме́лочь, эсквайр, всего каких-то семьдесят! — меньше не бывает). И сделали это два странных (и даже ино-странных, с позволения сказать) человека, которые почти не занимались само-рекламой, не входили в професси-анальные кланы и не создавали вокруг себя причудливой игры авто-ритетов, а потому и оказались — ах, чёрт! — опять там, ad marginem, на обочине, — невключёнными и полузабытыми. Или включёнными (но не туда) и незабытыми (но не теми)... Это — два великих маргинала и две хронические предтечи, прекурсоры от искусства. — Альфонс Алле, первый минимали́ст в жи́вописи (1882-1883 год), му́зыке (1884 год), литерату́ре и теа́тре (1894 год). А следом за ним — его младший земляк и приятель Эри́к Сати, первый ортодоксальный минимали́ст в му́зыке (1893 и 1917 год от Р.Х., не говоря уже обо всём остальном). Забывать об этой элементарной истине — есть необязательное зло: занятие для людей типическое и обычное.

— Спи́сок..., ну да, конечно — список! У кого его только нет, этого прекрасного предмета, говорящего так много и так длинно. И даже у минимали́зма..., даже у него, — который, казалось бы, не должен иметь ничего. Или почти ничего... своего. И теперь, когда с большой помпой принимаются перечислять известнейших «деятелей» минима́льного искусства..., (что за дивная игра слов!) — прошу прощения, сейчас я ради внушительности попробую ткнуть пальцем в нёбо, и сделать то же самое... По мере способностей. Ну вот, смотрите внимательно: Джон Кейдж, Ла Монт Юнг, Карл Андре, Джон Aдамс, Дэн Флавин, Сол Ле Витт, Терри Райли, Артур Браун, Майкл Найман, Дональд Джадд, Стив Райх, Филип Гласс, Роберт Моррис, Макс Рихтер..., но всегда и всюду среди них очевидным образом будет не хватать двух имён, предшествующих им всем на (минима́льно) громадном расстоянии времени. Это они, Альфонс Алле и Эрик Сати (повторяю только ради вящего минимали́зма).

— Во́т, собственно говоря, и всё (или почти всё) — ради чего я взялся за эту минима́льную статью, очередную в ряду прочих.

- Смотрите сами (если есть — чем). А если нет — тогда довольствуйтесь всего лишь иску́сством.

- Минима́льным искусством, — я хотел сказать.

- — Не исключая также и всего остального (для тех, кто понимает).

Минимальная живопись

И

так..., для начала оставим пустые разговоры... — ради ещё более пустых, возможно. Поскольку не’возможно — всё остальное. Ради начала разговора представим себе небольшую картинку: заштатный городок Париж, первое октября 1882 года (прошу прощения, это было слишком давно, а потому представить ... некоторым ... будет не слишком-то просто). Именно в этот день на улице Антуан-Дюбуа дом 4 (Antoine-Dubois) под предводительством почётного члена клуба парижских «гидропатов» и даже, отчасти, драматурга Жюля Леви открылась первая выставка «Arts Incohérents».[3]:XIX

«Отвязанные искусства», а может быть, «непоследовательные» или даже «бессвязные»... — название выставки выглядело так..., или почти так, если это что-нибудь может объяснить. В том случае, когда объяснения излишни. — Две тысячи посетителей в первый день. Ночь. Неделю. Месяц... — Да, это был безусловный фурор (дым до небес, не без того). В то время некоему молодому нормандцу, уроженцу Онфлёра (всего пять лет как в Париже!) Альфонсу Алле — только 28 (лет). Он ещё не слишком известен и мастит как писатель и журналист (скорее, напротив), но уже заметно набирает вес в парижской богеме своими странными выходками, острыми словечками (bon mots) и почти профессионально виртуозным «пусканием дыма». Один из виднейших членов клуба «Гидропатов», участник заседаний общества «х’Ирзутов» («Hirsutes» или Конопатые), а также почти президент и главный идеолог новейшего течения в искусстве, получившего название «Фумизм» (Fumisme, или «пускание дыма»). Ограничимся только что сказанным: потому что му́сора и так уже́ — более чем достаточно. Впрочем, даже из простого перечисления регалий и званий кое-что становится понятным... Кое-что. Слово за́ слово, постепенно можно опуститься и до (такой низости, как) — прямое объяснение. Всего одно. И всё же, оно было. Скажем: что́ есть сей, с позволения сказать, «Фюмизм»? — Если и так уже́ недвусмысленно сказано, что э́то — «пускание дыма», в таком случае: какое отношение оно имеет к искусству (пускай даже и «Отвязанному»)?

— Зачем и куда, — с позволения сказать, — пускание дыма?

Отвечу просто и спокойно: а это не важно «куда»..., — куда надо, или куда придётся — туда и пускание. По ситуации и обстановке. Ну, например... В глаза. В нос или уши. Всё это не имеет значения (решающего & решительного). Главное, чтобы зритель (или слушатель), внезапно оказавшийся лицом к лицу с каким-либо искусством (или даже его произведением), раз и навсегда оставался — там, в густом дыму. Когда не видно даже кончика пальца... Или носа. Без уточнения... — Пожалуй, одним этим можно вполне ограничиться..., в качестве идеологии.

Теперь, надеюсь (впрочем, безосновательно), мне не придётся объяснять: что именно могла означать некая загадочная картина, появившаяся в день 1 октября 1882 года на одной из стен выставки «Отвязанных искусств». Эта живопись, выставленная под скромным названием «Драка негров в туннеле», представляла собой вполне традиционную раму, внутри которой заключался — глухой чёрный цвет. И больше — ничего. Точнее говоря, чёрная бумага или нечто подобное в аналогичном роде, — без малейших признаков какого-либо изображения... или обезображе́ния.[5] Даже приятно, спустя полтора века..., представить себе эту дымную шутку (пардон, опечатка!) — штуку или трюк, — как любил говорить автор. И даже не один..., трюк. Кроме всего прочего, внизу, под картиной значилось не только название чёрного полотна (что-то насчёт негров, сейчас уже точно не упомню), но и фамилия автора: Поль Бийо (Paul Bilhaud). Именно так. «Поль Бийо», без малейшего сомнения, дополнения или пояснения. — И тем не менее, чтобы сейчас не останавливаться на этом вопросе, в данном случае — глубоко второстепенном, это нисколько не помешает мне ещё раз объявить, что автором чёрной прямоугольной картины был именно Альфонс. Причём, прошу не путать, в точности э́тот: Альфонс Алле, а не Доде, например.[6]:80

И всё же..., оставим эту скользкую тему, мадмуазель Х... Она нам сейчас не пригодится.[комм. 3] Потому что главное сейчас — вовсе не авторство, а совсем другое. И сейчас скажу: что́.

|

Альфонс Алле, «Первое причастие бесчувственных девушек в снегу» (1883 год)

(тáк эта картина выглядела в 1897 году) [7]

|

|

В точности годом позже (за точность я не отвечаю, само собой — равно как и за всё остальное), 14 октября 1883 года в галерее Вивьен (Vivienne) открылась — Вторая выставка «Отвязанных искусств». Там гражданин Алле (уже под своим собственным именем) выставил чисто белую картину под названием: «Первое причастие мертвенно бледных девушек в снегу» (Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige).[3]:XX Эта картина представляла собой девственно чистый лист ослепительно белой бумаги (или чего-то подобного в аналогичном духе), вставленный во вполне традиционную живописную раму — однако без малейших признаков какого-либо изображения... или обезображения. Ни пятнышка, ни чёрточки, ни даже самой завалящей точки. Непорочность и чистота, par excellence, — как любил говорить старик Ницше.[комм. 4] Белый квадрат, — и только.[комм. 5] Белый прямоугольник... спустя ровно год после чёрного, тоже прямоугольника. — Вот и всё, что могли увидеть потрясённые (силой искусства) зрители.

И наконец, спустя ещё год на Третьей выставке «Arts Incohérents» 1884 года Альфонс Алле показал сразу несколько монохромных картин (целую серию), которые были восприняты как своего рода «колористический взрыв». Красная, синяя, жёлтая (и ещё кое-какие цвета, известные науке) — по-прежнему без малейших признаков какого-либо изображения... или обезображения. Ни пятнышка, ни чёрточки, ни даже самой завалящей точки. Непорочность и чистота, — превыше всего (über alles..., — как любил говорить один старик ... не припомню кто). Причём, каждая из картин последнего альфонсовского сервиза была снабжена соответствующим (монохромным) названием. Например, ярко-красный прямоугольный пейзаж назывался «Уборка урожая помидоров на берегу Красного моря апоплексическими кардиналами». — И всё это, заметьте, сопровождалось выпусканием очередной порции густого дыма, без малейшей попытки придать какую бы то ни было концептуальную (или философскую) значимость своим выходкам. В отличие от супрематизма или минимализма, например..., а вернее говоря, их авторов, отнюдь не чуждых позы величия или многозначительности.

- — Fumez, mon ami, — как повторил спустя двадцать лет Эрик Сати.

- «Курите, мой друг, иначе кто-то другой будет курить вместо вас».[8]:271

Несмотря на всеобщее равнодушие и хихиканье, неизменно сопровождавшие несерьёзные открытия Альфонса Алле, у его «прямоугольных квадратов» нашлись свои благодарные зрители, надолго запомнившие странную выходку писателя в область художественных образов.[9]:242 Обо всех рассказать не берусь, однако одним из таких «благодарных», между прочим говоря, оказался тот же Эрик Сати, надолго усвоивший саркастические уроки старшего друга, и спустя двадцать лет сам написавший (отчасти, по их следам) первые концептуальные и конструктивистские произведения, — правда, не живописные, а в области литературы и музыки.

...Вот моё маленькое посвящение дядюшке Альфонсу Алле. Мне нравится этот текст. Он по праву принадлежал бы его руке. Ровно за двадцать лет до этой штуки, дядюшка опубликовал своё дивное произведение. Оно называлось «Первое Причастие оледеневших девиц, хлорированных белым снегом».[комм. 6] Я с грустью думаю, что он, вследствие своей белой смерти, уже никогда не прочитал своими белыми глазами моей белой статьи...[8]:271

( Эрик Сати, «День музыканта», Revue Musicale S.I.M., 15 февраля 1913 года.)

И тем не менее, нельзя сказать, чтобы сам Альфонс Алле, несмотря на все трюки, усмешки и пускание дыма, — не понимал или недооценивал своё одноцветное открытие в области «изобразительного» искусства. Целых пятнадцать лет оно не давало ему покоя, пока он не заставил (буквально говоря, принудил!) издательство Оллендорф опубликовать полное собрание своих «отвязанных» творений (начиная от «чёрного квадрата» и кончая «зелёным») сопровождаемое диковатыми авторскими комментариями — в отдельном «Альбоме Перво-Апрелéсков» («Album Primo-Avrilesque», 1897 год), единственном живописном альбоме Альфонса.[3]:XX

|

Карл Андре «43 Roaring forty» (sculpture, 1968)

Otterlo (Netherlands)

|

|

Итак, закройте рот, — я повторяю в (пред)последний раз. Потому что всё это уже случилось, и очень давно случилось, ещё в 1882—1884 годах, когда не было на свете даже вашей мамы. Впрочем, не о ней теперь речь. — За двадцать лет до «Чёрного квадрата» и прочих супрематических откровений пана Казимира Малевича, Альфонс Алле изобрёл свою «монохромную живопись», оставшуюся почти без последствий. Таким образом, благодаря своей крайней склонности пускать дым, маститый художник-фумист Альфонс Алле также сделался «неизвестным автором» и таким же предтечей первых абстрактных картин. Это — раз.

Кроме того, белый прямоугольник на белом фоне и чёрный квадрат на чёрном фоне также могут быть истолкованы (а вопрос здесь только в толковании!) как совершенное & совершенно точное предвосхищение конструктивизма и концептуализма, господь им судья. Это — два.

И наконец, после всего — монохромные квадраты Алле почти на век опередили минимализм в изобразительном искусстве, ми́нимал-арт, «минимальную живопись», до предела чётко обозначив её основные правила и границы.

Пожалуй, единственное отличие Альфонса Алле от всех его последователей заключалось в том, что он, выставляя напоказ свои ошеломляюще отвязанные новаторские работы, нимало не пытался выглядеть многозначительным философом или серьёзным первооткрывателем. Он не надувал щёки, не пыжился и даже не старался выглядеть как маститый академик, страдающий хроническим запором. Пожалуй, именно последнее обстоятельство более всего предопределило отсутствие профессионального признания его вклада в историю искусства. — В конце концов, кому как не мне сказать об этом громко и отчётливо: с позиции свидетеля, адвоката, прокурора и судьи... одновременно. Как если бы — всё и сегодня находилось в процессе...[комм. 7]

Своими работами в области живописи Альфонс Алле предельно скупо и (временами) очень точно иллюстрировал старый как мир тезис, имеющий отношение не столько к искусству, сколько к человеку вообще:

Не так важно, чтó ты делаешь, гораздо важнее — кáк ты себя подаёшь.

Минимальная музыка

П

ожалуй, именно она, — я говорю: «музыка» стала тем особенным благодарным местом, укоренившись в котором, минимализм принёс плоды наиболее яркие и богатые (о вкусе которых, впрочем, благопристойно умолчу). — Но увы, в этом факте (если это и в самом деле «факт») нет ни открытия, ни достижения кого-либо из минималистов... Прежде всего, так случилось вследствие физической и физиологической природы этого искусства, связанного напрямую со временем, а также — в полным согласии с механикой восприятия звука — не только ухом, слухом, но и сознанием... Такова в этом вопросе пунктирная линия моего указующего пальца, мысли и головы. Подробности, само собой, высылаются почтой..., для особо желающих особ..., и никак иначе.

Могу только повторить, на случай забывчивости: именно она, физика и физиология воспроизведения и восприятия музыки стала благодарной средой для кормления & окормления техники повторов и незначительных изменений. — Как раз здесь «новый» минимализм пришёлся ко двору... (не исключая князя Эстергази). И на своём законном месте. Как нигде более, пожалуй... — Незначительные изменения, постепенно накапливающиеся во время исполнения (прослушивания), единообразная ритмическая пульсация, навязчивые повторения компактных мотивов, заставляющие себя запомнить и привыкнуть: всё это как нельзя к лицу именно ей, музыке (чтобы не сказать наоборот). Небольшое количество выдумки (остроумия) при подобной простоте (или даже примитивности) подачи материала вызывает лёгкое понимание и благодарный отклик у слушателя (хотя и не у каждого). — Однако... что за оказия! — прошу прощения, к чему это я? — вот так бывает... Вышел куда-то прогуляться, случайно забылся, задумался — и оказался совсем в другой степи. Например, в украинской.

Потому что и эту главу из мнительной & мнимой истории минимализма мне придётся начать с того же самого анекдота... из жизни художника. Итак, мадам, мсье... предлагаю вам..., — давайте, опять немного напряжёмся и представим себе непредставимое: городок Париж, если не забыли, начало октября — 1884 года (и заранее прошу прощения, если мои слова были неверно пóняты). Несколько раз... — В галерее Вивьен (Vivienne) открывается уже третья выставка «Отвязанных искусств». Та самая, уже упомянутая мною третья выставка, на которой известный художник, философ и фумигатор Альфонс Алле, не ограничившись чёрным и белым, как в прошлые годы, представил сразу несколько монохромных картин в основных цветах солнечного спектра (и не только солнечного).[3]:XX Однако, как оказалось впоследствии, там была не только минимальная живопись. В каталоге третьей ежегодной выставки «Arts Incohérents» под номером 5 и авторством того же Альфонса Алле (на этот раз, видимо, копозитора) значилось некое, по всей видимости, музыкальное произведение: «Отвязанный Похоронный Марш для погребения Связанных» («Marche Funèbre Incohérente pour enterrer les Cohérents»).[11] Во всяком случае, название не оставляло на этот счёт никаких сомнений. «Похоронный марш» — для большинства людей — это всё же музыка (или, по крайней мере, «гроб с музыкой»), а не что-либо иное. Например, не живопись. И не скульптура. И даже не газетная заметка. Пускай всего лишь ритуальная, но несомненная — музыка, сочинённая по случаю закапывания в землю очередного «отвязанного» из числа «вечно связанных»... — А значит, так и запишем: под занавес своей живописной карьеры, знаменитый (видимо, оперный) композитор Альфонс Алле показал на выставке не только свои плоды отдохновения, одноцветные картины, но и напротив. Известный батальный художник Альфонс Алле исполнил на той же выставке новейший похоронный марш собственного сочинения, написанный для церемонии погребения кого-то из родственников или друзей покойного... — Что поделаешь... Так было.

Однако и здесь Альфонс не позабыл своего основного занятия (кто бы сомневался). — Fumer..., и ещё раз Fumer, мсье. Разумеется.[комм. 8]

«Партитура» траурного марша представляла собой трогательно оформленный лист нотной бумаги в толстой чёрной рамке, и — ни одной ноты. А исполнение этого опуса проходило в молчании, — гробовом молчании, естественно. Сам автор собственноручно сел за дирижёрский стул и — исполнил своё сочинение..., привёл в исполнение, так сказать, лично и единолично.[комм. 9]

Последняя (для Альфонса) выставка отвязанных искусств не прошла просто так: как видно, — не только одноцветные пейзажи... Также и об этой своей музыкальной композиции Автор не позабыл, посчитав её в равной мере достойной разностороннего документирования и увековечивания. — Спустя тринадцать лет его «минимальная музыка» была торжественно опубликована в том же «Альбоме Перво-Апрелéсков» (1897), хотя и под несколько изменённым названием: «Траурный марш для похорон великого глухого» («Marche Funèbre composée pour les Funérailles d’un grand homme sourd»).[11] Однако всё остальное оставалось по-прежнему, антураж и арранжировка не изменились, оставшись в лучших традициях стиля «альфонси́н». Траурно-пустынный нотный лист не содержал ни одной ноты. Только проникновенная тишина и духовно взвешенные паузы, в знак уважения к величию смерти и глухоты. Большие скорби — всегда немы. Они не терпят ни суеты, ни пустых слов, ни лишних звуков.[9]:242 — Впрочем, не всё сказанное нужно переводить на русский язык. Даже когда он — есть.

Пожалуй, на этой строке..., или между строк — можно оставить (пустое) место для вывода..., очередного вывода.

Или ввода, — в крайнем случае. Но это только ad libitum.[комм. 10]

Только что вы имели возможность наблюдать, как писатель, живописец и композитор Альфонс Алле одним лёгким движением руки сделал свой вклад в основание нового течения в искусстве XX века. Причём, заранее, что особенно ценно. Своим «Похоронным маршем на смерть Великого Глухого» Альфонс Алле почти на полвека предвосхитил полу-потерянные опыты Эрвина Шульхофа с тишиной, и — на добрых шестьдесят лет опередил эпатажную минималистскую музыкальную пьесу «4′33″» Джона Кейджа, представляющую собой классические «четыре минуты тридцать три секунды молчания» в исполнении произвольных музыкальных инструментов.[6]:7—9 Практически, чистейший плагиат с Альфонса (для тех, кто понимает... или хочет понимать). Или в крайнем случае, тишину Кейджа можно назвать цитатой... — точной цитатой с Альфонса. Нечто вроде эха... (на расстоянии шестидесяти лет).

Для справки: направление в «минимализме» спустя семьдесят лет после «Великого Глухого» Алле и спустя ещё десять лет после Кейджа получило название «силентизм» (буквально, музыка тишины).

...

Пожалуй, здесь самое время объявить минуту молчания.

|

Эрик Сати,

проект надгробного бюста,

рисованный самим автором

( эскиз 1913 года ) [13]

|

|

Потому что пришло время для неприятного разговора... очередного.

Начну, впрочем, вполне традиционно...

...это лишённое интереса событие произошло примерно посередине — между «Двумя траурными маршами» Альфонса Алле, — когда младший приятель и земляк (тоже нормандец, и уроженец того же Онфлёра), «почти композитор и пианист» Эрик Сати кинул и свою циническую горсть земли на родовой гроб минимализма.[комм. 11] Если позволить себе выпустить из памяти историю с «траурным маршем памяти Бетховена», то можно высказать следующее: первый типический образец (échantillon) минимализма был создан Эриком Сати — весной 1893 года, ровно в апреле. Находясь в состоянии сильнейшей досады на свою строптивую любовницу, Сюзанн Валадон, Сати сочинил по этому случаю не слишком длинную (чуть больше минуты) и достаточно монотонную по настроению пьесу под искренним и прямым названием: «Раздражения» («Vexations»).[комм. 12] Написанная почти одновременно с гораздо более примечательными (с точки зрения музыки) «Готическими танцами», она в целом была похожа — на всё, сочинённое Сати в этот год. Возможно, об этой пьесе и не стоило бы говорить отдельно, если бы не одна короткая (отчасти пропитанная раздражениями) авторская ремарка, поставленная в сáмом конце, после двойной черты. Согласно этой ремарке, пианисту строго предписывалось играть эту пьесу «840 раз подряд, по желанию, но не больше».[9]:285 Видимо, именно таким образом Сати, совершенно расстроенный в столкновении с упрямой любовницей,[комм. 13] пытался восстановить «самое большое спокойствие и сильнейшее утешение своей души».[8]:76 Если взять в руки бухгалтерские счёты и попробовать немного умножить, картина получится почти жестокая: эта пьеса, повторённая 840 раз, должна была продолжаться не менее двенадцати часов, а то и — целые сутки (здесь результат зависел от темпа, в котором её можно было играть, а также от комплекции пианиста). Таким образом, для восстановления спокойствия Сати избрал хотя и радикальный, но безотказный способ, весьма близкий к буддистской медитации.

Семь десятилетий спустя заново открытая тем же (уже не раз упомянутым) Джоном (будущим минималистом), в 1963 году пьеса «Vexations» послужила предметом для нескольких фортепианных марафонов по всему свету, когда многочисленные исполнители пьесы, сменяя друг друга за клавиатурой (печально) известного инструмента, пытались возможно более точным образом привести в исполнение указание раздражённого автора.[9]:314-316 И здесь, на этом примере (где-то между 244 и 245 повторением) особенно хорошо заметно, до какой степени Эрик Сати опередил своё время. Потому что значительно дольше, чем сутки, которые требовались для её исполнения, — пьеса «Vexations» провалялась где-то в пыли и нотных завалах: сначала под столом самогó Сати, а затем — его, пожалуй, са́мого молодого и нелепого ученика, участника так называемой «Аркёйской школы», отчасти композитора Анри Соге. Именно он, этот Анри Соге спустя почти 70 лет после написания «Раздражений» показал Джону Кейджу потёртую рукопись «Vexations», а вместе с ней ещё несколько пьес из «Меблировочной музыки», речь о которой — ещё впереди (или ниже, это уже как кому нравится)... — Волей случая в руках у этого Кейджа оказались несколько старых автографов, которые Соге битых сорок лет хранил у себя в память об учителе, — не понимая их настоящего смысла и считая просто шуткой, очередным чудачеством или мистификацией Эрика Сати, вполне в его духе.[14]:1124

Пожалуй, здесь, на этой строке..., или между строк — опять можно оставить (пустое) место для очередного вывода...

Или ввода, — опять же, в крайнем случае. Но последнее — только ad libitum.

Только что вы имели возможность наблюдать (небольшой фокус), когда некий, хотя и странный, но всё-таки композитор Эрик Сати одним лёгким движением руки сделал вклад в основание нового течения в искусстве XX века. Своими «Раздражениями» (мягко говоря, посвящёнными, мягко говоря, натурщице Сюзанн Валадон), Сати почти на семьдесят лет опередил первые опыты Джона Кейджа и Ла Монт Юнга, впоследствии получившие название «классического минимализма» в его «репетативной форме»,[6]:36 — именно «репетативной», — как насмешливо выражался сам Сати (правда, это было уже пятнадцатью годами позднее).*[комм. 14] Потому что «Раздражения»... (а не только их автор!) они были написаны слишком молодыми в слишком старые времена. — Как не раз говорил сам Сати. О себе.

Прошло ещё четыре года... и Альфонс опубликовал в своём бурлескном и отчасти гротескном «Альбоме Перво-Апрелéсков» все свои монохромные картины, и в дополнение к ним — ещё и музыкальную минуту молчания для глухих и слабослышащих. Не трудно сделать предположение, что партитурную бумагу для публикации «Марша-Алле» Альфонсу великодушно одолжил его приятель,[комм. 16] этот слишком молодой музыкант Эрик Сати, — родившийся в слишком старые времена.[6]:35 Потому что, скажу вам по секрету, без (лишнего) напоминания не существует ни малейшего шанса на понимание.

Однако — оставим то - чего - нет, чтобы перейти к другому, — тому, чего не будет.

Да, это удачная мысль... Несомненно.

...

А потому... здесь самое время вернуться немного назад и кое-что повторить.

В полном согласии с главным принципом «репетативного минимализма».

Если у него ещё есть какие-то принципы... — Пардон, мсье... и мадам.

Разумеется, я снова говорю о « Меблировочной музыке » (причём, безо всяких кавычек). Вот уже лет десять, (чтобы не сказать: пятьдесят) как я пытаюсь разжевать и втолковать эту идею, весьма скромную и однозначную, — в головы вечно заскорузлых и одеревеневших. А потому — сейчас не стану слишком подробно останавливаться на этом предмете. Он и так уже освещён достаточно и со всех сторон. В конце концов, существует отдельная статья (практически, уголовная), и не одна..., посвящённая «Меблировочной музыке» — как отдельному роду, так сказать, преступления (или наказания, по выбору). Ничуть не меньше слов я потратил на то же самое занятие (с дополнением к нему и заключением после него) в нашей с Эриком очень толстой книге: «Воспоминания задним числом».[8]:389 и далее А тако же — и в «Альфонсе, которого не было» слегка припечатал носом к бумаге.[6]:35-36 Таким образом, круг (слегка квадратный) снова замыкается: сетовать не на что. И незачем. И вообще не ясно: о чём тут речь.

— Да, именно это я и хотел спросить у вас: «о чём речь, господа»?

- Но как всегда — спрашивать решительно не у кого.

- А потому: оставим. Снова оставим..., как всегда.

Хотя и скромно, хотя и стараясь разговаривать тихо (вполголоса), но означенный (выше и ниже) дядюшка-Кейдж всё же признал Сати первооткрывателем и предтечей минимализма: определив эту эстетику как один из способов своим творчеством преобразовать скуку в «привлекательное времяпрепровождение», а метод повторения (в неограниченном числе) одних и тех же мотивчиков — как возможность дать «выход композиторской индивидуальности и выразить в звуках свободу существа».

...Не так уж и важно, — сказал он, — даже если Сати не хотел этого сознательно. Во всяком случае теперь считается, что это он открыл дорогу.

( Джон Кейдж: интервью с Х.Шатц для телефильма «Господин бедняк» об Эрике Сати, 1972 год )

Упомянутая с важным видом «дорога» впоследствии была расширена Джоном Кейджем до понятия транс-музыки, породившей затем «репетативную» музыку Стива Райха, Терри Райли и Ла Монте Янга. Этот последний основал «Театр вечной музыки» в 1963 году, — в том же году, когда Кейдж в первый раз полностью исполнил «Раздражения» Эрика Сати.[9]:316 Хотя в интервью Кейдж говорил не об этом своём опыте, а — уже́ вполне конкретно — о «меблировочной музыке», очень особенном & очень ярко-авангардном жанре (а также и способе написания) музыки, который Эрик Сати изобрёл в 1916-1917 году, а привёл в исполнение двумя годами позднее, в 1919-1920. Эта особенная музыка, по замыслу автора, должна была исполняться «не для того, чтобы её слушали, а для того, чтобы на неё не обращали ни малейшего внимания». По замыслу автора, вместо привычного, обычного и обыча́йного концерта публику должен был ждать — этакий «репетати́в»! — полнейший и окончательный. Однако речь не обязательно должна была идти о привычной «концертной» музыке, которую слушают сидя в зале, а исполняют сидя на сцене... До безобразия навязчивые инструментальные мотивчики должны были преследовать людей изо всех углов и повсюду: в магазине, на выставке или в светском салоне во время приезда гостей. Эти «раздражающие химеры», (опять «Vexations», да ещё и «Chimères»!) по раздражённому выражению Жоржа Орика, которые повторяются десятки, и даже сотни раз — без малейшей передышки (ровно столько времени, сколько необходимо для заполнения), — они снова опередили своё время на добрые полвека и явились несомненной предтечей будущего минимализма в музыке.[8]:415 Но до чего же странны и непривычны были очередные «трюки» Сати для всех, кто с ними сталкивался, так или иначе... Собственно, са́мая рукопись партитуры (музыка как вещь!) выглядела до крайности странным и непривычным образом, напоминая скорее какой-то эскиз или по произволу вырванный из нот фрагмент, даже не целую страницу! — во́т почему наивный и вечно простоватый бычок Анри Соге долгие годы (почти всю свою жизнь!) не мог понять и поверить, что это не розыгрыш и не фокус, из числа обычных мистификаций Эрика... или его пожизненного коллеги, Альфонса.

И тем не менее, всё было — прозрачно ясно и недвусмысленно строго. Именно так, как и должно́ было быть.

Сам автор странного изобретения, Эрик Сати не оставлял никаких сомнений относительно настоящей природы своей новейшей музыки, — сразу же и во весь голос объявив её... очередным бастардом (чтобы не говорить более грубого слова) времён массового производства и потребления, конвейеров и штамповки, когда даже композиторский труд должен был потерять последние черты индивидуальности, превратившись в элементарное «воспроизводство жизни» (reproduction de la Vie).

«Меблировочная Музыка» заимствует промышленные способы организации звука для создания подробной Музыкальной Коммерции. «Меблировочная Музыка» глубоко индустриальна по своей природе и по своей сути. У людей существует обычное правило (способ употребления) — исполнять музыку в тех обстоятельствах, где музыке вообще делать нечего. Когда музыке нет места, тогда играют всякие попурри, «Вальсы», «Фантазии» из опер & другие, тому подобные вещи, написанные совсем для другого случая, а потому совершенно неуместные.[8]:437

( Эрик Сати, «Важные тезисы для Жана Кокто», 1-е марта 1920 г. )

Из наиболее известных образцов меблировочной музыки Эрика Сати (для особ особо желающих) можно назвать «Обои в кабинете префекта» (Париж, Нью-Йорк 1919) [14]:529, «Звуковые плитки» и «Железный коврик для приёма гостей» (Париж, 1923).[8]:438 Однако замечу (с дурно скрываемым раздражением), что с этим вопросом (у кого он есть) нужно обращаться не сюда, а — по соседству, в статью «Меблировочная музыка» или прямиком — в «Полный список сочинений Эрика Сати (часть третья)». Там, (прямо на выходе с лестницы) сидит секретарша в мини(мальной)-юбке, которая готова ответить на любой вопрос (включая откровенно неприличные).

- — И не только вопросы, разумеется. Особенно когда речь идёт — о меблировке.

И наконец, в качестве особого синтетического (смешанного) примера применения принципа минималистической повторяемости музыкальных ячеек можно привести последнюю партитуру Эрика Сати, в которой он (за полгода до смерти) в очередной раз что-то предвосхитил, с треском вломившись в очередную открытую дверь...

Это — «Cinema» — музыка для кинофильма французского режиссёра Рене Клера «Relâche» (или «Антракт»). Написанная в ноябре 1924 года, двадцатиминутная пьеса Сати представляет собой чрезвычайно остроумное (утилитарное!) применение произвольного числа повторов короткой музыкальной фразы для концертного сопровождения немого кино. Этот хитрый приём (почти фокус) позволял длить каждую музыкальную тему (в исполнении оркестра или большого ансамбля) ровно столько времени, чтобы этого оказалось достаточным для соответствующей сцены на экране. При этом окончание очередного сюжета и начало следующего эпизода немедленно приводило к перемене музыкального сопровождения.[8]:626

Увы, не только «раздражающая» Меблировочная музыка, которая и в самом деле изрядно действовала на нервы этим безобразным любителям «прекрасного разнообразия», но даже и вполне эпатажная «Cinema» была обругана и осмеяна критиками (по долгу службы), коллегами Сати (по призванию) и даже учениками (по вредности). Разумеется, сейчас не время и здесь не место вдаваться в причины: отчего так произошло. И происходит до сих пор... — Ограничусь только одним замечанием... вскользь..., благо, погода способствует именно такому способу по-ведения... — Не зря этот цикл статей называется «Этика в эстетике»... или точнее говоря, «Этика est Этика». Потому что причины подобного успеха или неуспеха среди людей кроются далеко не внутри обсуждаемого предмета, но только внутри необсуждаемого существа, имя которому — «животное». Раз и навсегда приговорённое — к ней, к собственной заднице.

И мне кажется, я её уже вижу. Она маячит... Прямо здесь. Неслышно. Перед экраном.

Пардон, мадам. Пардон, мсье. Не будем переходить на личности... Мне кажется, вам пора выйти. Просто выйти. По делу.

- Возможно, даже — по большому.

- Оставим...

|

Дэн Флавин «Unititled» (sculpture, 1988)

Liverpool (England)

|

|

А мне, таким образом, теперь остаётся только поставить точку ... (очень жирную), а затем нотариально зарегистрировать медицинский факт, что меблировочное открытие Эрика Сати так и осталось не пóнятым и не поддержанным современниками (кроме одного из его последователей и учеников, члена так называемой «французской шестёрки», композитора Дариуса Мийо... да и тот, прямо скажем, не возражал скорее из личной преданности, чем от полноты понимания)...[14]:395-397 Впрочем, что уж тут поминать старорежимных современников, если даже нынешние господа-минималисты вечно манкируют своим столетним родством, которое могло бы сделать честь..., пардон, — обесчестить — мгновенно и прямо на месте — любого современного профессионала.

И я был бы искренне рад за него. Можете не сомневаться.

Потому что здесь, — да-да, именно здесь, похороненная между сотен лишних слов, кроется сакраментальная разгадка: почему оба первых минималиста до сих пор не пожелали занять своё место там, в ряду. — В их ряду, в их среде, и среди них (прошу прощения за слишком подробный эвфемизм слова «клан» или «стая»). — Ответ опять прост, и прежде всего потому, что он уже́ заключается в вопросе: «именно потому и не пожелали, что не место им — в ряду». Дальнейшие объяснения излишни, уж можете мне поверить... как знатоку вопроса. Дальше раздаётся только звук выстрела. Или стук лбом об стену...

И в самом деле, разве может быть на свете что-нибудь более минималистское... и одновременно максимально впечатляющее? Потому что...

далеко не так важно, что ты делаешь, гораздо важнее — как ты себя п(р)одаёшь.

Минимальная скульптура

И

здесь, после этой маленькой (минимально маленькой, с позволения сказать) музыки наступает та минута..., — да, не побоюсь этого слова, — наступает — та торжественная & торжествующая минута, когда можно вдруг сделать перерыв и оставить небольшое место для раз (мышления)... — Это будет маленький перерыв. Интермедия, в конце концов, интерлюдия..., — проще говоря, нечто вроде вставной челюсти.

Или протеза.

В носу...

В общем, всё, как у них — принято...

Потому что..., — и здесь я отчасти повторюсь (в конце концов), — далеко не всё так просто и однозначно на этом свете, мадам... И кроме живописи (пополам с музыкой) на свете существуют ещё какие-то другие занятия..., а иногда даже — искусства. Возможно, глупые, но не всегда бесполезные, а порой — даже забавные. Вроде футбола, например (вот тоже типическое проявление минимализма, не к столу будет сказано), — или игры в гольф пополам с шахматами.

В конце концов, люди, постоянно находящие (ся) среди времени повод для многообразного проявления лености и безделия, придумали для себя (и как следствие, друг для друга) немалое число таких, максимально минимальных занятий... — способов протянуть резину, убить время, а иногда и — друг друга. Само собой, я не стану теперь перечислять их всех, один за другим..., или даже одновременно, чтобы не уподобляться... и не впадать в тот же общедоступный минимализм...

И тем не менее, строгим голосом напомню, что среди них всех была и она..., в смысле — скульптура. И архитектура — тоже была.

Хотя в данном случае (видит Бог!) между ними нет ровно никакой разницы. Одно скотство.

— И всё-таки, не уподобляясь минималистам, постараюсь сказать главное — и сразу, чтобы не слишком долго тянуть кота за хвост, словно бы играя или наслаждаясь незначительными изменениями натуры...

В конце концов, (даже прочитав добрую половину статьи о «минимализме до минимализма») пора бы знать, что на свете существуют (существовали) не только два этих странных человека, вечно глумящихся над человеческими ущербами... И ущербностью. И не желавшие играть в общепринятые игры. На общем поле... — В том смысле, что в этом мире жили не только они: Альфонс (Алле) и Эрик (Сати) — вот что я хотел сказать! — После всего.

И хотя в задачу Автора этой статьи заведомо не входило освищение (и даже, возможно, освещение) других лиц..., или физиономий, минимально опередивших..., или забежавших в перёд — тем не менее, сделаю одно исключение ради того, чтобы напомнить — о правиле. А ведь оно (правило), как его ни верти, как его ни разглядывай, — всё же остаётся неизменным..., так сказать, константным...

А иначе — какое бы это было правило! ... в конце концов.

Хотя..., на самом деле — всё было не так уж просто и однозначно (как я изволю тут врать)... Не только личная дружба (хотя, в конце концов, какая может быть дружба между двумя лицами!), но и громадный внутренний контакт и нетривиальные параллели связывали эти два лица. — Превыше всех известных велосипедов. — Некоронованные короли минимализма. Изобретатели круглого колеса́. И первооткрыватели американской Америки... «Скульптор форм» и «композитор музыки».

Кривые стволы деревьев, массивные каменные блоки, большая печь, где хозяин дома, простой крестьянин, жарил мясо на ску́льпторской железной спице. По четырём углам мастерской расположились огромные яйца Бронтозавра, а сияющие статуи притягивали к себе прекрасных американок одну за одной, как птиц. Сати нравилось находиться среди этого волшебного декора...[14]:700-701

Jean Cocteau, «Pour la Tombe d’Erik Satie». — «Comoedia», XX, 4891, 17 mai 1926.

Несмотря на показательно идиотский тон этой цитаты..., — столь обычный и характерный для этого Жана Кокто, в ней, тем не менее, кое-что видно. И кое-что можно заметить... Для тех, кто желает видеть. Или замечать. В том числе и на счёт — хозяина.

Хозяина этого дома, если угодно...

Пожалуй, сейчас самое время назвать — это имя... Константин Бранкузи (или Брынкуши, — это если по-румынски..., не к столу будет сказано), не слишком примечательном человеке, о котором я уже не раз говорил... В том числе и в соседней статье — буквально здесь, за тонкой стенкой... Почти как в коммунальной квартире. — Этот типический румынский крестьянин..., пришедший в Париж (чуть ли не) пешком... Его лицо, словно бы вырезанное из цельного куска дерева... и лапидарные лапы, которые он так любил запускать в свою «волосатую трубу»...[8]:520 Просто. Просто. Ещё проще... — До предела просто, — так он любил работать. Долго. Долго. Ещё дольше... — делая десятки лет. Или дней. — Десятки вариантов. Или сотни. Повторяя, повторяя... пока не закончатся все возможные повторения. Отсекая от куска дерева всё лишнее. И затем снова отсекая. До чистого остатка..., чистой формы... — Так, чтобы уже решительно не́чего было отсечь... И прежде всего (и в конце концов) это был характер, — его характер. Точнее сказать, натура — на редкость ригидная, упрямая, инвалидная, в конце концов... — Единственно он (характер), и единственно она (натура) — единственно они (обе) и стали причиной всех его курьёзных открытий. Прорывов.

— И всё это, замечу, было рядом. — Почти рядом с Эриком Сати. Почти одновременно. Почти независимо от него... — словно бы за тонкой стенкой... Почти как в коммунальной квартире.

Конечно, они познакомились далеко не сразу... Сначала — прекрасная война... Долгая. Кошмарная. И прекрасная, — как и все человеческие войны..., не так ли? — Затем, почти внезапно, — победа. И мир. Старый испытанный приятель Эрика Сати, писатель и переводчик Анри-Пьер Роше — привёл его ноябрьским вечером 1919 года в мастерскую Бранкузи и познакомил с вечно нечёсаным бородатым хозяином. И затем..., почти четыре, почти пять, почти шесть лет прошло в прерывистом общении: то близком, то отдалённом. Но всякий раз — резком & эксцентричном... Иногда они почти в точности менялись местами: «композитор музыки» и скульптор форм. Едва ли не всякий раз после обеда Бранкузи наигрывал что-нибудь для Сати на своей толстой скрипке. А вечно ехидный композитор..., со своей стороны — давал художнику прекрасные и странные, как он сам, идеи для новых скульптур — так бывало не раз, и не десять.

Своей экстравагантностью Сати буквально ослеплял Бранкузи. Это он приучил его к словесному фехтованию, научил творческой самоуверенности, чёткой ясности мыслей... Но и Сати, в свою очередь, испытывал восхищение перед Бранкузи, хотя при всякой встрече они проводили время, непрестанно поддевая и задирая друг друга, как два подростка...[19]

Анри-Пьер Роше, «Записки об искусстве».

И всё-таки — они встретились уже законченными художниками, прошедшими свой путь — каждый сам, до своей бесконечной точки.

Тогда, к 1919 году уже прошло несколько лет... Чудовищному и назойливому изобретению Сати — я говорю о «Меблировочной музыке» — было уже года три. Или четыре. А «Колонна без конца» — была практически закончена в своём первом варианте. Из цельного куска дуба, — как он любил. Всего лишь мечта, фрагмент..., словно бы обрубок будущей лестницы до неба. И кто бы тогда мог сказать: а будет она когда-нибудь продолжена... или нет. Займёт ли своё «бесконечное» место. Под небом нелепой родины..., откуда ему пришлось бежать. Во Францию. А потом дальше. — В Америку. Да.

И опять пешком... через океан.

Бегство без конца.

- Океан бегства.

Отдельной статьёй «расходов» — была неискоренимая, почти курьёзная любовь Бранкузи к музыке. Причём, любил он — решительно всё..., или почти всё... без разбора. Особенно на первых порах.

— Увы. Эта его всеядность, доходящая до неприличия..., она ужасно раздражала Сати, всю жизнь прожившего на границе громадной пропасти: между своей и не своей, между настоящей и подделкой... Но (поневоле, нехотя) он прощал Бранкузи эти страшные прегрешения, — когда его любовь, почти животная, касалась музыки самого́ Сати. Едва узнав о каком-то музыкальном событии, Бранкузи тут же бросал любые дела, чтобы прийти на концерт или спектакль (даже самый пустяковый) с очередной «бесконечной колонной» в музыке, — буквально умолял помнить о нём, звать его, — и надолго обижался (дулся), если по какой-то причине о нём забывали и ему не доставалось «положенного» билета.[8]:561

Скажу, хоть это и не слишком важно... Не раз и не два — Бранкузи слышал меблировочные пьесы Сати... «Железный коврик» для приёма гостей. «В бистро». Не буду врать: какие ещё.[21] Потому что названия здесь не имеют значения. Пожалуй, единственный из современников Сати, он не только не осмеял, но сразу — понял и принял его меблировочное открытие. При взгляде на «Колонну без конца» — кажется, будто в точности, в деталях и гранях — видишь эту странную музыку, словно бы Бранкузи создавал чистую иллюстрацию — вырубленную из дерева. Или отлитую из чугуна.

— Структура. Форма. Соединение. Связь. Повтор. — Подобие полное. Бесконечная повторность маленьких одинаковых ячеек. Ромбы. Или овалы. Это уже не важно. — Главное, что он сделал это. Раз и навсегда. — Или на самое короткое время, пока не кончится эта колонна..., чтобы дать начало следующей. И тоже ненадолго. Буквально — на минуту.

Громадным событием для Бранкузи стало исполнение ещё одного (отчасти) минималистического произведения Сати — едва ли не самого значительного в его наследии. По крайней мере, он так хотел... Он хотел, чтобы так думали. И ему удалось. Поверили. Да...

- Чтобы не уходить слишком далеко от основной (минимальной) темы.

Конечно, я говорю о симфонической драме «Сократ». — Но в особенности этого константного Константина потряс (практически, в прямом виде так и было: «потряс» — сотряс и вытряс) премьерный концерт, когда это сочинение, «почти бесконечное» в своей выровненной монотонности, наконец, было исполнено «как надо», в полном виде: с оркестром и четырьмя певицами. Не маленьким обрубком (высеченным из дуба)..., — а чугунным. Высотой без малого — тридцать метров. Как «бесконечная колонна», всего лишь восемнадцать лет спустя...

И тогда стало по-настоящему видно, какое действие и значение имеет контакт этих двух художников. Сати и Бранкузи. Под впечатлением симфонической драмы «Сократ», и как прямой отклик на неё, Бранкузи создал скульптуры «Платона», «Сократа», но прежде всего — многочисленные варианты & вариации «Чаши Сократа» из сухого дерева (1922), которые вошли в число его известнейших творений. Все эти скульптуры несут в себе посвящение Эрику Сати, ехидному аркёйскому Сократу. И рядом — одно из главных монументальных произведений Бранкузи, «Колонна без конца» — словно «чаша Сократа», от которой попросту взяли и — «отсекли» верх и низ...

...в своём отвращении ко всяким туманностям: расплывчатостям, прикрасам, убранствам, к современным трюкам, часто преумноженным техникой, тончайшие средства которой он прекрасно знал, Сати сознательно от всего отказывался, чтобы иметь возможность как бы резать из цельного куска дерева, оставаться простым, чистым и ясным.[22]:113

Анри Колле, «Пять великорусов, шесть французов и Эрик Сати», 16 января 1920.

В свою очередь и Эрик Сати не раз и даже с каким-то особенным удовольствие признавался, что художники имеют на него значительно большее влияние, чем композиторы. Матисс, Пикассо, Брак, Дерен — им он не раз говорил, сколь многим обязан в своей музыке их поискам и проискам: в равной мере конструктивным или деструктивным... Там, среди плоских и выпуклых зримых форм он искал, видел и — находил. И даже сам «Сократ», по его собственным словам, пришёл к нему оттуда, из живописи... Или благодаря ей, живописи: «Это – новое. Позволю себе сказать. Здесь возврат к классической простоте, но с современной чувствительностью. Я обязан этим возвращением – Браку (в хорошем смысле) – и моим друзьям «кубистам». И да будут они трижды благословенны!..» [8]:390

Совсем не дурной путь... Не прямой. Не извилистый. — Сначала в музыку из живописи. Затем — из музыки — в скульптуру.

Типичная возгонка, мсье..., если вы меня достаточно понимаете... Или (проще говоря): «туда-сюда-обратно». — Без малейших поворотов и отвлечений.

Робер Каби, один из позднейших «учеников» Эрика Сати, приводит его драгоценные слова, будто именно в одном из ранних вариантов «Колонны без конца» он нашёл ключ к внутреннему построению своей оперы «Поль & Виргиния», начало сочинения которой датируется примерно 1921 годом.[14]:701 Здесь, пожалуй, я бы поставил многоточие (бесконечное, желательно). Потому что ... если измерять смысл логикой, то значительно проще и вернее было бы сказать: «именно там, в меблировочной музыке, — в ней я нашёл ключ к построению оперы Павел и Виргиния». Проще и вернее...

— И всё же, не так.

И в первую очередь потому, что в этом мире минимального одиночества (для художника) не существует ничего продуктивнее — диалога. Тем более, если он «бесконечный»... И второе...

Среди этих слов Сати проглядывает удивительная насмешка... Пожалуй, даже я не смог бы придумать более тонкой..., и ехидной аналогии. Колонна без конца... Маленький обрубок. Мечта. Модель... — Навряд ли можно придумать что-нибудь более точное в (том тяжёлом) случае, который представляет собой «Поль и Виргиния»... Эта единственная в своём роде, бес’конечная опера (без начала и конца), которая так никогда и не была «закончена»..., и существование которой, в конце концов, окончательно исчезло где-то там, в бесконечной высоте неба, — где должна была бы (по идее) исчезнуть и «бесконечная колонна» Бранкузи... в том случае, конечно, если бы она всё-таки не «кончилась». Как замысел. Как мечта. В идеале. — А не в Румынии, конечно...

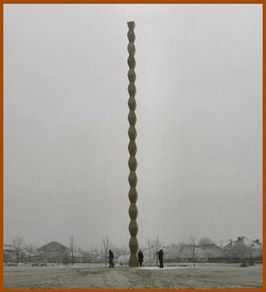

Пожалуй, глядя на это (дивное) творение разума и рук, трудно себе представить нечто, более подходящее для манифеста «минимализма», причём, далеко не только в скульптуре. Всюду. Начиная от музыки и кончая — мультипликацией. Разом — единое и раздельное, повторное и цельное, ничтожное и значительное, тонкое и громоздкое. Сделанное в 1917 и 1937 году... Настоящая памятка и — одновременно — памятник минимализму... В точности и в совершенстве показывающий и его смысл, и его намерение, и его структуру, и даже его нитче... Говоря одним словом: манифест. Или символ. — Глядите, во́т он, минимализм как таковой. Его снимок. Рентген, если угодно. Или скелет... Почти до небес.

Однако, ни разу, — я повторяю, — ни единого разу Бранкузи даже не пытался сделать из своей работы какой-то манифест. Или теорему. — Простой румынский крестьянин с топором, мастерком или спицей..., — он всего лишь резал или лепил. Рубил или отливал. Обжигал или шлифовал...

Он говорил: «Не ищите тайн. Я даю вам чистую радость»... А в результате получались — манифесты. Тайны. Загадки. И никакой радости...

Он говорил: «Мои работы понятны даже слепому» — а в результате их не понимали даже чиновники...

Возможно, он попросту был не в себе. Выпимши... Или — мертвецки пьян... Да. — Мне кажется, последнее предположение в данном случае — особенно уместно. Разве не в таком состоянии (пожизненном, с позволения сказать) совершались все величайшие открытия? Или закрытия... И в конце концов, — вообще всё, что только можно было бы совершить... пускай даже и в несовершенном виде.

Думаю, на этом месте следовало бы ограничить движение собственной мысли. И поставить точку. Бесконечную...

Потому что иначе..., иначе... — это сделает кто-то другой. За меня.

...Как же наш милый друг Бранкузи помирал вчера от скуки!.. Да... Бедный старик напился, достаточно сильно – и разумеется, у Пуаре... Он неплохой человек, но когда он пьян, то просто смертельно зануден – чтобы не сказать больше.[8]:610

— Пьеру де Массо от Эрика Сати (суббота, 21 июня 1924, письмо)

Пожалуй, всё-таки не следовало бы (так сильно) прижимать голову к земле. Даже в 1937 году. Накануне войны. Второй. И снова — самой прекрасной в истории этого человечества...

В конце концов, нигде и ни разу не бывало слыхано, чтобы минималисты, показав пальцем на колонну..., эту ещё раз бесконечную «колонну без конца», сказали: «она нас всех бесконечно опередила». Вот он, настоящий минимализм. От земли и — до неба. Минимализм как таковой. Сделанный руками. Ромбик на ромбике. Поставленный своим основанием на землю. И одновременно уходящий прочь отсюда. За облака. Как через океан. — Маленькими шагами...

Потому что здесь снова, — чтобы не говорить лишних слов, между сотен строк и между тысяч звеньев спрятана всё та же, давно знакомая разгадка этой человеческой истории: почему одни желают непременно занять своё место там, в ряду прочих, не гнушаясь славой, словом, стаей, кланом... — А другим вполне достаточно дела..., работы и результата, который они вырубают из материала. Иногда даже топором. Почти без слов. — И снова ответ до предела прост, поскольку вся его причина заключена в инвалидной сердцевине, внутри него самого. А дальнейшие рассуждения излишни, уж можете не сомневаться... Дальше раздаётся только стук топора... Или удар каким-то тупым и некрасивым предметом — по́ столу...

И в самом деле, «колонна без конца»..., — может ли существовать на свете что-нибудь более бесконечное? Ничтожное? Или попросту — минималистическое? — в конце концов, ведь именно таково́ неизменное свойство человека..., — человека среди людей. В миру. Или в мире. Потому что...

не слишком важно, что́ ты здесь делаешь, куда важнее — как ты себя п(р)одаёшь.

Минимальная литература

И

наконец, опять оставим пустые разговоры..., — возможно, ради ещё более пустых... дел. Поскольку пора бы уже и заканчивать. Эта жизнь и без того слишком затянулась...

- — Вы не находите, мадам?

Итак, представим себе в последний раз (явная ложь): провинциальный городок Париж, конец сентября 1895 года (прошу прощения, и это тоже было слишком давно и далеко, так что представить будет сложновато). В том же издательстве у давно знакомого мсье Оллендорфа (которого я уже пару раз имел неосторожность упомянуть всуе) вышел шестой ежегодный сборник рассказов Альфонса Алле под излишне прямодушным названием: «Deux et deux font cinq» (2+2=5)... — Если попытаться разговаривать слегка дебильным голосом профессионального переводчика (нечто вроде «translator’а с khanografa»), то по-русски эта формула будет выглядеть примерно так: «Два и два — пять» (2+2=5). Во всяком случае, у них так принято... переводить. Впрочем, в моей зловредной редакции (а на русском языке существует только одна версия прозы Альфонса Алле, так что я владею монопольным правом разговаривать в подобном тоне)[6]:77 это название слегка уклонилось в сторону, что и придало ему оттенок слегка спиритуалистический: «Дважды два — почти пять»...[25]:332 И даже при том, что оба добавления на первый взгляд незначительные (1+1), однако!.., — если припомнить основные положения эстетики минимализма, то именно они, эти незначительные изменения и позволяют (на больших дистанциях) достигнуть — сначала заметных отличий, а затем и результатов.

В конце концов, если продолжать следовать догматам (и разговаривать матом), то даже самое название «Два и два — пять» как по форме, так и по содержанию придётся признать — типичным проявлением минимализма, в своём роде. И прежде всего, — если взглянуть по существу вопроса. Обычно у людей (не вдаваясь в подробности формальной логики и систем исчисления) принято говорить: «как дважды два четыре». Ничуть не пытаясь оспо́ривать эту (заранее сомнительную) азбучную истину, хотел бы намекнуть, что вариант Альфонса (2+2=5), даже если признать его ошибочным с точки зрения обыденного сознания, представляет собой некое «незначительное изменение» общеизвестной формулы (причём, в ярко выраженной форме). И всего-то на жалкую единицу, ничтожную величину (практически, минимально минималистскую), — вот какую ничтожную вольность позволил себе Альфонс. Как типичный минималист. И точно таким же образом (как типичный минималист) он образовал и придумал это название. Вкратце описываю метод: взяв некую расхожую, навязшую в зубах формулу (трафаретный приём минималистов!) и подвергнув её лёгкому (практически, косметическому) изменению, получил итог (на единицу больше, чем все). Минимальная деформация — и на её основе — постепенное достижение видимых изменений. Именно так, если мне не изменяет память, стали поступать все минималисты (практически, повально) спустя каких-то жалких восемьдесят лет. Или семьдесят. Какая, в сущности, мелочь (на весах истории, пускай даже минимальной). И главное: я чуть не забыл показать тот творческий приём (минимально излюбленный у всех минималистов), которым Альфонс достиг своего результата (максимально яркого и минимально приемлемого)... — Обложка книги. Название сборника. Всё это должно быть броским. Привлекать внимание. Запоминаться, наконец. И Альфонс достигает поставленной задачи — буквально говоря — одним минимальным усилием. Налицо ещё один принцип будущего искусства минимализма и его известных творцов: экономия сил при высоком КПД.

Однако, я больше не стану продолжать в прежнем духе. У меня и так есть что ещё сказать..., поважнее. — И не около. А прямо в точку.

А потому (временно) оставим эту тему, — к сожалению, нам ещё придётся к ней вернуться.

Ради справедливости сразу следует сообщить, что сборник «Дважды два почти пять» (шестой) ничем особенным не отличается от прочих сборников рассказов Альфонса Алле. Если говорить сугубо между нами, этот странный писатель..., он вообще был очень ленив и небрежен, даром что — «Альфонс». Вечно & всякий день он предпочитал жить, а не работать, пить, а не запивать..., в большинстве случаев. Что неизменно вызывало моё маленькое ласковое раздражение... в его адрес. И в конце концов, привело к тому, что однажды я взял его за шиворот, хорошенько встряхнул (ох, что за дивная наглость, мсье, возьмите свои слова обратно!..), усадил за стол и заставил — всё-таки делать то, чего он принципиально не желал делать при жизни. А именно: работать. Работать над своими текстами. Доводить их до состояния — Вещи. Пускай даже и сто двадцать лет спустя. — Не важно: когда. Не важно: как. Не важно.[6]:57 Вообще — ВСЁ не важно. Разумеется... (не о том речь). А в результате..., в результате получился «Альфонс, которого не было».

Для начала я взял два сборника. Ничем не примечательных. Написанных до женитьбы Альфонса: поздней и безусловно ошибочной... — Пожалуй, это были два его самых «средних», усреднённых и срединных сборника, в которых он проявился в полный рост: каков есть. Взятые специально с такой целью. Увидеть Альфонса: среднего альфонса, прости господи, и сделать из него — из среднего альфонса — того альфонса, которого не было. А если сказать ещё точнее, — того Альфонса, который постоянно был внутри, но никогда не был снаружи. Выудить его. Эти два сборника (первый и второй, шестой и седьмой), они были не только средние и срединные, но кроме того, они были расположены точно посередине собрания его книг. И вот, взявшись за работу, что́ я увидел между кучей жемчуга и навоза, аккуратно наваленных Альфонсом для будущего петуха...

— Среди безусловных шедевров и, напротив, вещей проходных, навальных (а временами, и провальных) — на почётном девятнадцатом месте был поставлен некий странный рассказ, — написанный в форме крошечной пьесы, а если говорить точнее — в форме карликовой цирковой пантомимы. Или почти пантомимы, потому что в ней всё-таки были слова. Само по себе присутствие пьески посреди сборника рассказов — не представляло ничего особенного, в том числе и для Альфонса Алле. Едва ли не в каждой из его книжек встречаются такие вкрапления. Пьесы — среди рассказов. Хроники — между новелл. И даже поэмы — вперемешку с анекдотами. Тем более, что «сборники» свои он — и в самом деле «собирал» (очень удачное слово, точнее и не скажешь). Наспех, небрежно, между делом, он набрасывал в одну коробку, папку или корзинку три-пять десятков рассказов (написанных за последний год, два года, три года), которые по какой-то причине показались более удачными — ему самому... Или кому-то из его приятелей... Или даже читателей, — поскольку почта почти почитателей его рубрики в «Журнале» (Le Journal) или «Улыбке» (Le Sourire) бывала не только обширной, но и порой — навязчивой. Кроме того, некоторые свои рассказы или сюжеты он вспоминал (или забывал) как анекдоты: по нескольку раз за жизнь. Вследствие чего они могли появляться в разных журналах — спустя пару лет, или даже добрый десяток, слегка переписанными или изуродованными до безобразия. Так было.

И я не принимаю никаких рекламаций. Само собой.

— Вот почему нельзя сказать точно, когда впервые появилась эта странная вещица, написанная за полтора-два года до выхода сборника «2+2=5». Очередная мелочь в духе Альфонса Алле, известного «фумиста», даже самая фамилия которого значила нечто несерьёзное до предела, лишённое всяческих оснований и пользы. «Allais!» — пошёл травить! — опять утка! Жареная. Ни слова правды. Ничего святого. Всё понарошку.

И вот опять: не то рассказ, не то пьеса, №19 в сборнике «Дважды два почти пять». Очередная мелочь, — как я уже изволил сказать. В точности так: мелочь, безделушка, цирковая миниатюра, выходка (почти фокус, truc). Трюк, — как любил ввернуть сам Альфонс, между слов. И тем не менее, именно она, эта мелочь, безделушка, цирковая миниатюра, выходка (почти фокус) и одновременно дерзкий замысел, фантастическая фантазия, которую невозможно поставить на реальной сцене, — она несерьёзными руками Альфонса вбила верстовой столб в истории авангарда, опять опередив более чем на полвека будущие эксперименты минималистов и абсурдистов.[6]:8 Опять предтеча. Опять просто дым. Ничего всерьёз. — Всего лишь Allais! (почти Alle!) — и даже не Allez!,[6]:241 — с позволения сказать...[комм. 17]

«La vengeance de Magnum» («Месть Магнума») — пускай с опозданием, но всё же назову эту крошечную пьеску. Но предупреждаю: ниже она (опять) будет фигурировать под другим названием, и не одним, сверх того. Но прежде всего, может возникнуть вопрос: кто есть сей «Магнум»? — имя, на первый взгляд, таинственное, грозное, даже магическое..., скорее всего, под ним скрывается нечто спиритуалистическое, зловещее — вроде доктора Мориарти или собаки Баскервилей (на худой конец)... Но нет, — и здесь Альфонс натянул всем нос! Магнум — всего лишь кличка щенка, маленького щенка. Очень маленького (что важно для сюжета пьесы). К тому же, автор, не равнодушный к алкоголю и прочим «продуктам брожения», дал ему странное прозвище, скорее имеющее отношение к пожизненному хобби Альфонса Алле, чем к его «профессии». (Профессии, которой не было). Недоделанный аптекарь. Великий химик, несомненно. Но всегда и всюду — в густом дыму, едва заметный глазу. Этот всепроникающий едкий дым, он мешает смотреть, щиплет глаза, затемняет сознание (если оно есть). Вернёмся обратно...

Словно бы усвоив «урок» Эрика Сати с его 840 раз повторёнными «Раздражениями», — в 1893 году Альфонс пишет маленькую цирковую пьеску «Чекушева месть». Совершенно средний номер 19 в совершенно среднем сборнике «Дважды два почти пять». Действующие лица: старуха и две собаки (большая и маленькая, чёрная и белая). В точности следуя законам театрального жанра, рассказ (пьеса) начинается перечислением действующих лиц (и исполнителей), а весь его сюжет излагается в номерной структуре, характерной для водевилей (или пантомим).[6]:149 Таким образом, можно сказать, что по форме это и не пьеса, и не рассказ, а какой-то гибридный «рассказ о пьесе». И вот (наконец-то я подхожу к главному трюку этой комической драмы) в финале маленького дивертисмента (или детектива) со стремительно развивающейся фабулой автор предписывает «актёрам» — внезапно остановить развитие сюжета и — повторять... Я повторяю: именно так, — остановиться и повторять несколько номеров пьесы, особо выделенных автором — пять, десять, двадцать и ещё сколько угодно раз, до тех пор, пока публика окончательно не придёт в бешенство. Возможно, собачье... Но — не обязательно.

XXIII. Да!.., – она не могла ошибиться. Это <…> они, ужасные привидения и призраки! Окровавленные души <...> пришли отомстить за страдания и теперь, нажимая кнопку звонка, только дожидаются ночной темноты, чтобы расправиться с ней окончательно! И уже скрюченные костлявые пальцы незримо тянутся к её старческому горлу прямо из-под земли маленького садика...

XXIV & XXV, XXVI & XXVII, и т.д., и т.п..., (примечание: далее должно следовать никак не менее двух десятков неизменных повторений номеров XIX и XX). Маленькая и однообразная собачья игра повторяется вплоть до тех пор, пока публика не посинеет (или не озвереет) окончательно, и не станет проявлять громкие признаки собачьего недовольства. Только тогда пантомима <...> переходит к эпилогу.[6]:151

( Альфонс Алле, «Чекушева месть», 1893-1895 год )

Пожалуй, сказанного вполне довольно (в смысле, достаточно). И даже с лишком. Можно ставить двойную черту и подводить итог. Безрадостный, как всегда. И полностью лишённый содержания (денежного, разумеется). Какого же ещё! (дьявола).

Таким образом, — скоропостижное (и нечаянное) открытие репетативного минимализма в музыке «Раздражениями» Эрика Сати было немедленно подхвачено и продолжено «Чекушевой местью» мсье Альфонса Алле — в жанре мнимой литературы и театра (беллетристики и драматургии).[6]:36

Или не так. В этом минимальном мире всё возможно..., — если понимаете. А потому имеет смысл поправиться. Заранее... (не в смысле толщины или веса). И предусмотрительно предусмотреть все варианты. Одновременно.

— Вот он, минимально верный путь. Начертанный ещё Альфонсом. Тем «Альфонсом, которого не было», разумеется. Каким же ещё?

Однако, я повторяю. Таким образом, — скоропалительное открытие «Чекушевой местью» Альфонса Алле репетативного минимализма в литературе и театре — было немедленно подхвачено и продолжено «Раздражениями» мсье Эрика Сати — в мнимой музыке. Фортепианной музыке, — я хотел сказать.

Ну да, так-то будет вернее.

|

Дональд Джадд «Unititled» (sculpture, 1988-91)

Art Garden (Israel)

|

|

Собственно, кое-кто (наверное) уже догадался, по какой причине и здесь мне придётся снова повторить, что также и это маленькое открытие Альфонса — надолго — осталось в тени его крупной фигуры. Вплоть до прихода «Альфонса, которого не было», — или моего прихода, чтобы не говорить слишком длинно... — И всякий раз его не было... — Сначала в живописи. Затем — в музыке. А на третий раз, его... очередного открытия не было в истории минимальной литературы. Или минимализма в литературе, — это уж как кому больше нравится. Почему так? — и снова ответ прост до неприличия. Посмотрите на себя, мадам. Или даже мсье, — что значительно вернее. Действие близкое к невозможному. — Потому что именно такова Она, природа человека, этой грязно-оранжевой обезьяны с двумя большими лысинами... на заднице. Если заметили. — Ну кто же из вас, — скажите на милость, — будет воспринимать всерьёз как Новое Слово в Искусстве (пускай даже и авангардном) какую-то мелкую штучку, финтифлюшку, пустяк, трюк чудака, — почти пустое место. Zéro. — Или... скажем более вежливо: цирковую пьеску несерьёзного автора, который даже и не пытается выглядеть крупным и большим писателем, «пионэ́ром новых путей человеческого духа». — Пожалуй, версии и толкования излишни, уж можете мне поверить нá слово... как знатоку и основному держателю (последнее особенно приятно) этого предмета. — А дальше..., дальше, как всегда, следует только звук падения. Например, тела... Или какого-то другого ... маленького человеческого предмета, отдалённо похожего на голову. — Ведь на всём белом свете не сыщется ничего ... более минималистского... и одновременно менее максималистского. Поскольку...

почти не важно, что именно ты делаешь, гораздо важнее — как ты себя п(р)одаёшь.

Минимальный театр и кино

И

совсем уже напоследок..., попробуем оставить пустые разговоры..., — потому что разговаривать поздно... Самое время переходить к действию. Прямому действию, желательно, — последнее исключительно для тех, кто понимает ... язык.

В самом деле, надоело... (ажно до рвоты, неукротимой) ... пора бы уже и честь знать (замечание сугубо для женщин и девиц).

Итак, оставим напрасное суесловие. На этот раз я уже́ не стану просить вас представить провинциальный городок Париж в конце какого-нибудь сентября 1895 года. И теперь даже речи не пойдёт о том, как в издательстве не раз упомянутого выше Поля Оллендорфа вышел шестой ежегодный сборник рассказов Альфонса Алле под названием: «Deux et deux font cinq». Поскольку (мне хотелось бы верить), что всё это вам уже известно... Слегка... В частности — от меня. И тем более я не стану напоминать о маленьком (всего в пару страниц) рассказе «Чекушева месть» («La vengeance de Magnum»), который поневоле стал первым примером типического минимализма в литературе.

Проблема вот в чём: поскольку здесь речь всё-таки зашла о театре и драматургии, — мне пришлось бы повторить всё то же самое. Слово в слово. С незначительными изменениями. Да.

— Совсем как в (не)добрые старые времена.

Но раз уж так получилось, что я не нанимался публиковать в интернете развёрнутые монографии, мне пришла в голову счастливая (минимально, минималистическая) идея: слегка отомстить..., ограничившись только одним этим примером, — имея в виду рассказ «Чекушева месть» («La vengeance de Magnum»). Хотя у Альфонса среди его, с позволения сказать, творчества имеется в запасе ещё несколько ударных образцов будущего минимализма. Не исключая и прошлого, разумеется. — И всё-таки победил экономный разум. А значит, послушайте, во́т что я говорю, мадмуазель..., — пожалуй, с вас и одного того будет довольно, что я представил эталонный образец — типичной мести (даже с точки зрения минимализма). «Мести Магнума», в данном случае. Поскольку в этом маленьком рассказе как в концентрированной грануле — или крепком бульоне (не исключая куриного, впрочем) — оказалось скрыто всё последующее развитие минимализма не только в беллетристике, но также — в театре и кино.[6]:8

В общем, судите сами, — и не судимы будете... Возможно.

И прежде всего, я уже раз открыл рот, чтобы сказать: «Чекашева месть» в строгом смысле слова, это — не рассказ, а пьеска.[25]:192 Маленькая пантомима (почему-то со словами) — для цирка, возможно, площадного (с участием некоей старухи и двух собак). Причём, придётся уточнить: не просто старухи, а весьма ловкой старухи и двух (точно таких же) собак. Хотя... между этих слов снова содержится ловушка, трюк... и даже небольшая утка — столь привычная для столь виртуозного пускателя дыма, каким был Альфонс Алле, фумист божьей волею. И вот в чём тут фокус... — Если внимательно приблизить глазное дно к пьеске «Чекушева месть», например, вообразив себя театральным режиссёром (который собирается поставить её на подмостках Александринского театра), то очень скоро это глазное дно заметно помутнеет, вместе с глазом. — Потому что, если попытаться отдать себе отчёт, находясь в здравом рассудке и трезвой памяти, то поневоле встанешь в тупик... — Спрашивается: что́ есть «Чекушева месть» с точки зрения жанра. Предмета. Вещи, наконец... — Это и не пьеса. И не рассказ. А что-то совершенно третье, пятое и седьмое... Или первое и второе — одновременно. Именно так. Несмотря на то, что в рассказе «La vengeance de Magnum» как в капле воды содержатся все основные принципы будущей минималистской драматургии и театра,[6]:7—9 его решительно невозможно поставить (на сцене). Говоря иными словами, эта пьеса, но — фантастическая... Или, ещё точнее, фантазия, идеальный рассказ о той пьесе или том представлении (во всех смыслах этого слова), которое в какой-то момент разыгралось в голове у Альфонса. Словно в некоем воображаемом цирке, под внутренним куполом головы... Пожалуй, здесь самое время остановиться, и якобы перевести дыхание.

...Имей я в своих запасников чуть больше филантропии, вполне можно было бы слегка возвысить голос (до педагогического пафоса) и задать проверочный вопрос: «итак, дамы и господа: какому из известных жанров литературы более всего соответствует описанное мною произведение»? — Однако спрашивать бесполезно (как всегда). Да и поздно (вечер на носу). Поскольку ответ известен... Всё это, описанное выше и ниже, а также посередине — очевидным образом — сце-на-рий. Именно так. Типический сценарий для кинофильма. С некоторыми (незначительными) деталями и особенностями, неизбежными для тех времён, когда не было ни кинофильмов, ни (тем более) сценариев..., а также не было и — ничего.

И пожалуй, здесь возникает возможность (и место) для ещё одной паузы.

А может быть, даже для минуты молчания... очередной. Памяти великого глухого.

Потому что мне придётся сделать маленький промежуточный вывод...

Вывод, находящийся в промежутке... или в промежности.

...