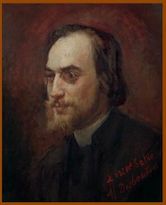

Эрнест Шоссон (Эрик Сати. Лица)

Чтобы всё зло заменилось — добром...[1] ( М. Н. Савояровъ )

д Говоря про жизнь композитора..., того или иного, — редко про кого из них приходится начинать — со смерти. Но увы, здесь именно тот случай, мадам. А потому... закройте своё милое личико... чтобы вам не было слишком весело... в этот раз. Эрне́ст Шоссо́н — несомненный рекордсмен..., единственный композитор в истории этого человечества, рухнувший (причём, не с дуба, а) с велосипеда... Возможно, это и не самая важная деталь его жизни..., но уж смерти — непременно. Не всякому композитору (между нами) удаётся оставить по себе такой след.[комм. 1] Эрне́ст Шоссо́н, не исключая также Амаде́я (хотя и не Вольфганга, но примерно в том же направлении) — французский композитор, богатый человек и музыкальный функционер, в результате небольшой осечки проживший сравнительно недолго, — всего 44 года (1855-1899). Вероятно, одного этого было бы уже вполне достаточно, чтобы закончить моё маленькое эссе, если бы не ... кое-какая дополнительная информация... системного характера, которую мне поневоле предстоит предоставить ниже. Хотя и не сразу.

Эрне́ст Шоссо́н (Amédée Ernest Chausson) — для начала, привожу крайние даты жизни: 21 января 1855 — 10 июня 1899. Перво-наперво, вычитаем первое из второго. Получаем разницу, вполне фешенебельную: 44 года и ещё 140 дней довеска к ещё одной человеческой жизни... Казалось бы: этого более чем достаточно, для нормального человека. Или слишком мало. Или чуть больше, чем ничего.[3] — А теперь..., перечислив (почти) все возможные версии, хотелось бы поинтересоваться, напоследок: какой у этого уравнения дополнительный смысл. И есть ли он вообще. По всей видимости, выяснение подобных деталей мало кому интересно.

Эрне́ст Амеде́й Шоссо́н — богатый француз (из Парижа), к тому же — композитор и музыкальный функционер, один из самых заметных учеников тогдашнего «Цезаря» среди французских профессионалов от музыки, а именно — Цезаря Франка.[4] — И в самом деле, я не пошутил. Будучи очень богатым и респектабельным человеком с уравновешенным социальным характером и мягкими прогрессистскими взглядами, Эрнест Шоссон во многом стал переходной и связующей фигурой посреди французских композиторов конца XIX века. Именно так: связующей — как при жизни, так и после неё... Для начала скажем: он стал — связующим звеном между враждующими парижскими группировками (вокруг музыки и её организаций). Как убеждённый и даже горячий поклонник цукунфиста-Вагнера, он даже и поневоле оказался меж двух огней. С одной стороны, ему пришлось противостоять клану ярых ретроградов (французских патриотов и шовинистов) из стен Академии. С другой стороны, в лице Клода Дебюсси и «даже» (единожды) Эрика Сати он поддерживал (иногда, поневоле или по незнанию) очевидно новаторские анти-вагнеровские тенденции, которые (уже спустя несколько лет) привели к рождению нового триумфального течения: импрессионизма в музыке. В результате одного не слишком приятного случая (чтобы намеренно не называть его «несчастным») Эрнест Шоссон прожил недолгую жизнь. Кроме того, он был не слишком озабочен собственным творчеством (человек занятой и состоятельный) и, как следствие, оставил после себя не слишком-то много сочинений. Однако в силу нескольких причин он занял совершенно особое, типично шоссоновское место в истории французской музыки, — такое место, на котором практически невозможно представить себе какое-то другое лицо. Портфель его опусов, как я уже намекнул — невелик. И дела его также невелики́... и вместе с тем невели́ки...[3]

И тем не менее, всё это сущая ерунда..., по сравнению с тем — чтó он представлял сам по себе и како́й пример оставил в конце концов, после собственных похорон..., — этот несомненный любитель, отчасти, графо’ман и, в конце концов, всё-таки чиновник... — Чиновник от музыки.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Отец Эрнеста Шоссона сколотил свой невидный (хотя и завидный... для многих) капиталец в 1850-х годах не на чём-либо ином, как — на государственных (и это слово скажем также не без интонации) подрядах... во время реализации так называемого «плана Османа» (Эжена) по реконструкции центра Парижа.

- — Пожалуй, здесь я сделаю паузу и воздержусь...

От чего же?.. — Да очень просто. Потому что воздержусь я не столько от какой-то конкретной информации..., сколько от обширных комментариев, очерчивающих самый широкий круг тем... Ну, например: каким образом отцы определяют жизнь (и смерть) своих (и не своих) детей. Или: что такое феодальный способ производства при буржуазном состоянии экономики. Или: почему даже в XXI веке (не говоря уже о последующих сотнях и тысячах лет) «кормление» снова доказало свою эффективность как способ организации государства и общества на всех его уровнях. Или: почему бородатый дядюшка-Маркс вовсе безо всякой иронии (но даже с некоторым ожесточением) называл власть при последнем короле Франции (назовём его для простоты Альфонсом XIII) «акционерным обществом по разграблению национального достояния республики».

Понятное дело, всё это — пустое и пустое. Дым до небес посреди кучи снега... Досужие разговоры. В то время как деловые люди (без подробных разговоров) делают себе состояние (на крупных национальных проектах), мы здесь, так сказать, попусту «щёлкаем клювом». Занятие — не слишком прибыльное..., как показывает опыт. А потому — оставим..., удовлетворившись нейтральной и вполне полит-корректной формулировкой: отец юного Амадея (хотя пока и не Моцарта) был вполне типичным & уважаемым нуворишем..., в том смысле, что он наварился на государственных подрядах...

- — Дело приятное и полезное.

Идём дальше. Шаг за шагом, вслед за этим гражданским состоянием..., которое у них отчего-то называется «жизнью». Смешно сказать.[7]

Родившись в 1855 году, Эрнест Шоссон — этот типичный увалень, балованный мальчик из богатой семейки — сча́стливо избежал участия в национальной катастрофе — подлинном крушении и позоре Великой Франции, низведённой этими презренными ничтожествами, вислозадыми пруссаками до уровня «страны, валяющейся на коленях», да ещё и в луже собственной рвоты... Не стану повторять всех ступеней на этом страшном пути бывшей (и единственной) мировой сверх’державы — вниз... Только маленький мокрый пунктир, написанный желчью и кровью — по костям.

|

Подобное кошмару поражение при Вёрте, Седанский разгром, нежданное пленение Наполеона III, горящий Страсбург,[комм. 2] пруссаки в Версале (и Ле Бурже), блокада Парижа, разруха, проруха, голод, холод, между’усобица, парижская коммуна, повешения на фонарях, расстрелы без суда... Напомню: всё это, прекрасное и величественное, произошло буквально за три месяца (а затем ещё полгода, год, два). — Три кошмарных месяца Франции, осень 1870 года, заложившая бомбу замедленного действия не только под старую Европу, но и под весь мир (как выяснилось немного позже). Первая мировая..., а затем и Вторая мировая война — всё это, безусловно, прекрасное наследие человечества было зачато именно тогда, в те три месяца. Осеннее дитя..., плод очередного бездарного изнасилования, очередного в ряду подобных.

Затем, уже в середине зимы, последовало небольшое прибавление..., так сказать, Nachspiel, чисто по-прусски. 18 января 1871 года в главном тронном зале Верссаля (и в самом деле, гдé же ещё им это было делать?) некий дядя-Отто вместе с «высшими» представителями новоиспечённого Северного союза, расхаживая как хозяева в сапогах по имперскому паркету Франции, — торжествуя, провозгласили создание новой Германской империи..., на обломках поверженного колосса.

- Как говорят, Наполеон I сильно ворочался в гробу.

Правда сказать..., объявить-то они её объявили... Но создать... увы. Империями просто так — не становятся. Одних солдатских сапог и унтер-офицерских оттопыренных задниц для этого ещё недостаточно. И всё же, национальный позор и катастрофа — была налицо. Затем последовали кое-какие добавочки. Ещё и ещё. Торжествующая прусская гопота́ откровенно глумилась над Парижем (находясь прямо под ... ним). Вся северная и западная Франция лежала вниз лицом... под оккупацией. А генералы и чиновники бродяги-Вилли (прошу прощения, Вильгельма I, императора Германии), сплёвывая сквозь зубы, диктовали свои условия... И прежде всего, вынь да положь — Эльзас и Лотарингию. Теперь они — германские (навсегда, разумеется). И как венец всего — невиданно позорный для Европы Франкфуртский мир, с какой-то изуверской контрибуцией..., — в пять миллиардов золотых франков, наложенной на разорённую страну, и без того валяющуюся в конвульсиях...[9]

- (Не слишком)-то приятное перечисление, не так ли?

И всё это я рассказал только ради одной фразы: вóт участия в чём оказался лишён наш добрый Эрнест Амадей... Пятнадцатилетний увалень..., к моменту заключения перемирия ему только стукнуло шестнадцать. Увы..., игра была уже сделана.

Правда, одно несомненно утешало... Семья Шоссонов не потерпела (слишком уж) большого урона. А спустя немного времени — даже напротив. Напротив Франции, хотел бы я сказать.

- Но впрочем..., лучше — промолчу. Да...

— О, моя бедная Франция! — как любил (нехорошо) посмеиваться дядюшка-Альфонс..., между прочим, абсолютный сверстник нашего Амадея...[комм. 3]

Впрочем, оставим высокий слог..., и такие же буквы (для низких людей). Потому что праздник..., очередной праздник человечества кончился, а дальше..., — дальше, впрочем, как и всегда, началась вполне обычная ... будничная биография... С небольшим добавлением: бюргерская.

- И даже немного светская, отчасти...

По настойчивому настоянию отца, словно бы до сих пор не разбогатевшего на государственных откатах и распилах, Шоссон был вынужден поступить на юридический факультет Парижского университета, чтобы иметь в будущем «серьёзную профессию» и не слишком беспокоиться за своё будущее.

- — Ах, спасибо папа! Как ты нас всех выручал..., в своё время. Единственное, что осталось не вполне понятно: за каким же чёртом такой, с позволения сказать, партийно-хозяйственный папа давал своему (будущему) сыночку имя — Амадей?

- Да и не просто имя, а — самое первое! Прежде Эрнеста!..

- — Ах, спасибо папа! Как ты нас всех выручал..., в своё время. Единственное, что осталось не вполне понятно: за каким же чёртом такой, с позволения сказать, партийно-хозяйственный папа давал своему (будущему) сыночку имя — Амадей?

|

Впрочем, опять оставим. В конце концов, они очень надёжные и основательные люди..., эти бюргеры. А потому — всё у них получилось как нужно... Послушный сын аккуратно поступил в университет и так же аккуратно учился на юриста, чтобы папа не боялся за его будущее..., и он сам тоже чтобы не боялся... за своё будущее. Хотя, как он любил повторять (позже), ни учение, ни будущая профессия его не радовали. Своим главным занятием жизни Эрнест Шоссон хотел бы видеть что-нибудь изящное и не столь сухое..., к примеру, литературу, может быть, музыку, ну и вообще — свободную (богемную) жизнь — в искусстве и около него. Даже после той войны..., Париж этим делом ничуть не оскудел. Скорее даже — наоборот.

Абсент, мой друг... Абсент... Хотя, как раз этим делом Шоссон увлекался не слишком. Только ради настроения. Или флёра. Скорее — театр. Особенно, опера. Художники... Танцовщицы, певицы... (последние — особенно).

Первые свои музыкальные опусы Шоссон сочинил (как это и полагается) в период (не первой) влюблённости и дальнейшего увлечения своей близкой подругой, мадам де Рессак. Известная в парижских кругах меломанка и любительница пения, она — с большой благосклонностью приняла первые мелодии состоятельного юноши. Несравненное влияние на ранние композиторские опыты Шоссона оказали также и его регулярные походы в оперный театр (в основном, Гранд опера́, конечно). В особенности его впечатлили пышные, (затянутые и затягивающие) вагнеровские спектакли: в первую очередь, «Летучий голландец», конечно,[комм. 4] а следом за ней, пожалуй, настоящая вершина оперного искусства XIX века «Тристан и Изольда». Искреннее и горячее восхищение этими операми Шоссон сохранил до конца жизни..., — а возможно, и некоторое время после...

Понизив голос, скажу глубоко в скобках..., что (получив в 1877 году диплом юриста) Эрнест Шоссон два года проработал адвокатом апелляционного суда, — однако, эта работа его отчего-то не слишком занимала, и он отбывал службу — почти номинально.

- Так сказать, не слишком-то присутственно...

Его интересы, так сказать, всё сильнее дрейфовали туда..., в открытое море..., куда-то в область «летучей голландии»... Со всё возрастающим увлечением молодой & состоятельный адвокат Шоссон ходит по оперным театрам, а также начинает посещать аристократические и литературные салоны парижского высшего света, где у него постепенно завязываются необходимые связи... Запомним это слово. Оно ему (не мне, нет) ещё не раз пригодится... В эти годы Шоссон не без удовольствия познакомился со многими артистами, художниками и литературными знаменитостями своего времени. Пожалуй, наибольшее значение для него имела встреча (в 1878 году) со своим старшим (почти) ровесником, одним из наиболее активных (сначала) учеников (а затем) и членов кружка Цезаря (Франка), молодым композитором и дирижёром, Венсаном д’Энди. Скажем без лишних слов, жёваным канцелярским штилем... Фактически — именно эта встреча определила всю оставшуюся жизнь Шоссона и его окончательный выбор в пользу композиторской профессии.[11]

После написания диссертации и получения докторской степени в области права (на чём категорически настаивал отец), Шоссон, наконец, выполнив все условия, окончательно бросил занятия юриспруденцией. В октябре 1879 года (в возрасте почти 25 лет) он поступил в Парижскую консерваторию, в класс композиции Жюля Массне. Позволю себе маленькую ре-марку... на полях этой жизни. Эрик Сати. Эрнест Шоссон. Фактически, они посещали в одно время ... соседние классы этой ужасной консерватории (на улице рыбного предместья)... Хотя разница в возрасте между ними была — ровно десять. Минус десять... Собственно, примерно такой же была и разница — по результату.

|

Годом позже (и снова по совету того же д’энди по имени Венсан) Эрнест (по-прежнему не Амадей!) Шоссон начинает частным образом брать уроки также и у самого́ Цезаря — Франка (благо, средства ему позволяют... брать такие цесарские уроки). К тому времени начальный творческий багаж Шоссона очень скромен и по-домашнему невелик... В его чемодане (кроме солидного финансового состояния, разумеется) можно было отыскать от силы с десяток фортепианных пьес и лирических песен.[комм. 5] Кружок Цезаря Франка, в который входили, прежде всего, такие «новаторски» настроенные молодые музыканты, как Анри Дюпарк, Ги Ропарц и Габриэль Пьерне, — в то время активно противостоял консервативным консерваторским кругам, и по существу являл собой единственную организованную оппозицию заскорузлому зданию музыкальной Академии. Активно включившись в этот кружок и став его членом (едва ли не самым радикальным по своим вкусам и стилю), — Шоссон, однако, не поставил себя во враждебное положение к музыкальному истеблишменту, но как респектабельный и богатый человек с независимыми взглядами, скорее занял положение звена..., — я хотел сказать, связующего звена между (вяло) противоборствующими группами. Проще говоря, он был выше всех этих дрязг и стоял особняком..., причём, весьма шикарным.

- — Как и полагается при его положении и весе...[13]

Впрочем, как очень скоро оказалось, и консерватория не слишком-то занимала этого молодого (хотя уже сча́стливо дипломированного) адвоката средней комплекции... Ничто на свете не могло быть важнее интересного и красивого процесса жизни, благополучно унаследованного им — от отца. Типичный счастливчик, баловень судьбы с лёгким нравом, он ни на минуту не оставлял прекрасной привычки, — жить в своё удовольствие и заниматься чем-либо только в силу той приятности, которую ему доставляет всякое занятие. Говоря прямым словом, идеально скомпенсированный самец Homo socialis. — Уже в эти годы великолепно-цельный характер Шоссона проявил себя с максимальной определённостью. Без сомнений можно сказать — это был типичный любитель, аматёр — едва ли не эталон в своём духе...[комм. 6]

Между тем..., оставив не слишком увлекательную учёбу в консервной консерватории, Шоссон принялся путешествовать по Европе, — много и со вкусом. Летом 1882 года он совершил вместе с Венсаном д’Энди своё первое «паломничество» (говоря почти без кавычек) в захолустный городок Байрейт, право, славную мекку всех правоверных вагнеристов, — на премьеру последней (причём, со всех точек зрения) музыкальной драмы Рихарда Вагнера «Парсифаль».[комм. 7]

|

Осенью, вернувшись из Байрейта вдохновлённым и полным «грандиозных» замыслов, Шоссон взялся за сочинение своего первого мало-мальски «крупного» произведения — симфонической поэмы «Вивиан» (спустя пять лет изрядно переработанной), в которой (скажу между прочим) уже вполне проявились основные черты его стиля и творческой манеры. Под влиянием упомянутой выше пресвятой троицы: Вагнера, Франка и д’Энди, — сформировалось музыкальное лицо Эрнеста Шоссона, впоследствии практически не претерпевшее изменений.[комм. 8] Не слишком зарываясь в профессиональные подробности, этот стиль можно определить как типический поздний романтизм, по-французски лиричный и гармонически усложнённый.

Не устаю повторять раз повторённое... — Уравновешенный, лёгкий и сча́стливый по характеру и судьбе, все поступки в своей жизни Шоссон совершал удивительно вовремя и — к месту. Словно бы волей случая, без малейшего вмешательства.[15] — Одно слово, счастливчик, и (не) даром, что адвокат. — Достигнув возраста двадцати восьми лет, состоятельный и респектабельный молодой человек высшего света, поэтичный, творческий и не чуждый прекрасного, в начале 1883 года Эрнест Шоссон — женился. И мало того что по любви, но к тому же — чрезвычайно удачно с точки зрения финансов, карьеры и положения в обществе. Его избранница (в девичестве) — Жанна Эскудье. Очень приятно познакомиться... Правда, имя это мало что скажет современному жителю Калуги..., или хотя бы Карлсруэ. Но — не парижанину 1880-х годов, особенно если он (хотя бы немного) — музыкант... или аматёр. — Сейчас поясню, без паясничанья. Следите за руками: женившись таким приятным образом, Эрнест Шоссон, кроме всей прочей прибыли, традиционной для подобных событий, вошёл ещё и во влиятельную семью французских политиков, художников и издателей, и приобрёл близкого родственника в лице Анри Леролля (как оказалось, невеста Шоссона была родной сестрой Мадлен Леролль, жены известного издателя и художника).[комм. 9] Таким образом, весь «стартовый комплект» был укомплектован... Во второе байрейтское путешествие (1883 года) Шоссон отправился слушать оперы Вагнера уже не с консервато́рским де́нди (дядей Венсаном), а — с молодой женой, Жанной. Теперь её называли: «мадам Эрнест Шоссон». На мой вкус, очень даже мило..., чтобы не сказать — забавно.

- И здесь, сделав небольшую паузу, снова оставим пустые разговоры...

- — Аматёр. Муж. Любитель. Любовник... Надеюсь, теперь и без меня всё ясно.

- И здесь, сделав небольшую паузу, снова оставим пустые разговоры...

|

Впечатляющее состояние, общительный лёгкий нрав, связи в высших кругах и удачная женитьба — всё это окончательно определило (не побоюсь сказать: уникальное) положение Эрнеста Шоссона в среде кланов музыкального и художественного бомонда Парижа. Почти все его произведения (как прежние, так и новые) без малейших затруднений находят (кратчайший) путь к публикации в крупнейшем музыкальном издательстве Франции. Уже спустя пару лет (начиная с 1886 — и вплоть до своей красивой смерти в 1899 году), Шоссон (вместе с Венсаном д’Энди) занимает немаловажное место — сначала секретаря, а затем и генерального секретаря Национального Совета Музыки. Доброжелательный и общительный, он легко находит общий язык со всеми, казалось бы, даже непримиримыми лицами парижского искусства. Типичный адвокат (самого́ себя), он без стеснения пользуется своими обширными связями и положением, чтобы помочь единомышленникам и друзьям по кружку Франка занять ключевые места и должности в «культурной элите». Именно тогда, в конце 1880-х — начале 1890-х годов Шоссон весьма доброжелательно и активно участвует в немаловажных начинаниях Венсана д’Энди, Ги Ропарца, Габриэля Пьерне, Шарля Бо́рда и многих других молодых & прогрессистских музыкантов,[комм. 10] не пожелавших (или не сумевших) примкнуть к консервативной академической среде.

Отдельная песня — парижский дом Шоссона (на бульваре Курсель)... Его светский салон (равно буржуазный и артистический) еженедельно посещают отборные знаменитости. Среди них (попробую перечислить, загибая пальцы) комозиторы Анри Дюпарк, Габриэль Форе, Клод Дебюсси и Исаак Альбенис, скрипач Эжен Изаи, певица Полина Виардо (вместе с писателем Тургеневым, конечно), пианист Альфред Корто-Дени, поэт Стефан Малларме и художник Клод Моне.[комм. 11] Разумеется, я не перечислил и половины имён (тем более, что и задачи такой не было). — Кстати сказать, именно в эти годы Шоссон положил начало своей заметной коллекции живописи, включавшей, в основном, картины его приятелей и знакомых, французских импрессионистов.

- А что же «творчество»? — ну разумеется, и оно ... тоже.

- Разве можно счастливчику — и без творчества...

- А что же «творчество»? — ну разумеется, и оно ... тоже.

Именно в эти годы (когда ему крепко за тридцать) Шоссон сочинил, пожалуй, самые яркие и значительные свои сочинения, которые до сих пор составляют ему композиторское имя. Среди них небольшая (трёхчастная) симфония B-dur (op.20, 1890) и, в особенности, яркая и почти изысканная — «Поэма для скрипки с оркестром» (1896). Последняя вещь входит в репертуар виднейших скрипачей мира и до сей поры нередко исполняется. Пожалуй, это самое известное из сочинений Эрнеста Шоссона.

Но во главе угла, конечно, остаётся «генеральный секретарь». Молодой, галантный, либерально настроенный, умеющий договариваться едва ли не со всеми — практически, мечта-царь... Шаг за шагом, благодаря личному участию Эрнеста Шоссона парижская музыкальная жизнь постепенно изменила своё прежнее лицо. Мягкий и всепонимающий либерал, прогрессист и вагнерист (что называется, «цукунфист») по своим взглядам, в начале 1990-х года Эрнест Шоссон (неизменно действуя как медиатор) способствовал изрядному помягчению нравов в среде профессионалов. И прежде всего, была нарушена иссушающая монополия консервативных кругов сросшейся двуединой Консерватории-Академии — на музыкальную и концертную жизнь. Именно благодаря активному, но не слишком заметному содействию Шоссона — Венсан д’Энди и Шарль Борд смогли (при)открыть свою знаменитую «Школу канторум»,[17] по сути, давшую возможность альтернативного музыкального образования (помимо засушенной консерватории), а молодой композитор-вагнерист Ги Ропарц на долгие годы занял пост — директора консерватории Нанси.

И здесь, пожалуй, придётся сделать небольшую паузу..., поскольку медленно и неумолимо..., шаг за шагом приближается центральное, образующее звено всей жизни Эрнеста Шоссона. И в самом деле, ктó же он, этот не вполне обычный персонаж?.. — Повсюду любитель (или нелюбитель), но нигде не профессионал, словно вклинившись «поневоле», он стал слабым звеном посреди сцементированных музыкальных кланов, позволив (хотя бы немного) существовать и проявлять себя чему-то другому, прежде не дозволенному или — вовсе запрещённому. Не адвокат, не музыкант и не композитор, — в любой профессиональной среде он стремился сделаться лояльным участником, стать вполне своим — но никогда не входил в эту среду как составная часть.

- И здесь, на первый взгляд как будто не вовремя, наступает минута для небольшого, так сказать, местного молчания...

- Словно бы на похоронах... ещё одного маленького рекордсмена...

- И здесь, на первый взгляд как будто не вовремя, наступает минута для небольшого, так сказать, местного молчания...

Биография по-большому

Биография по-большому

Оба канем ― в пустоту...[18]

( М. Н. Савояровъ )

п

ожалуй, едва ли не важнейшее..., — но, по крайней мере, знáковое значение в жизни и творчестве Эрнеста Шоссона занимает его близкое знакомство и краткие (...очень краткие!..) дружеские отношения с Клодом Дебюсси. (Говоря слегка понизив голос), они, эти (более чем) странные отношения выступили в качестве жёсткого индикатора, который и позволяет мне сегодня сказать об этом человеке — нечто важное и определённое. И дело здесь даже не в том, что в лице одного Дебюсси (в те годы совсем не знаменитого композитора, хотя и вполне лауреата Римской премии) Эрнест Шоссон столкнулся (причём, столкнулся в са́мом прямом смысле этого слова) сразу с двумя молодыми музыкантами, впоследствии определившими музыкальный облик Франции на будущую четверть века..., а затем — и далее (чтобы не сказать: «и т.д.»). Разумеется, вторым из них (а, вернее сказать, первым) я числю — преподобного и бес...подобного Эрика Сати. — Кого же ещё! — Поскольку именно Сати все эти ранние годы самым очевидным образом стоял за спиной Дебюсси, по сути, формируя новый стиль и будущее лицо французского импрессионизма.[комм. 12]

Пожалуй, более всего это напоминало не отношения между двумя людьми, но какое-то сугубо физическое явление из области классической механики: нечто вроде сближения двух метеоритов..., или падения куска глины в большую лужу посреди дороги в Нанси. Краткое и причудистое общение между Дебюсси и Шоссоном отличалось не только крайней простотой, но и лапидарностью почти брутального характера, нечто вроде детской игры в перевёртыши, очень дурно скрываемой.

...и все ваши наставления всегда будут мне только приятны; разве в некотором роде вы не мой старший брат, которому я во всём доверяю, кто имеет право меня выбранить; и не сердитесь, если мне пока ещё не удалось вам угодить, поверьте, что ваши упрёки огорчили бы меня настолько, что нет ничего такого, чего бы я не сделал, только бы их не заслужить.[19]

— Клод Дебюсси (из письма Эрнесту Шоссону от 26 апреля 1893 года)

Пожалуй, это даже слишком простая задача: вкратце описать отношения Шоссона и Дебюсси. В них нет ровным счётом — ничего неясного. И даже более того: они могут быть названы всего одним словом: кратким и точным. Как стилет. И без малейшей надежды на (верное) понимание. Но тем не менее, я его произнесу.

Рента — во́т оно... Нет, не «экономическая», на первый случай (говоря в строгом смысле слова). Не земельная и даже не нефтяная. Но прежде всего, — психологическая. Говоря иными словами, это была дуэль..., на особом инструменте. Имя которому — Лицо. Или — струна.

- Это уж — кому как больше понравится...

...А вы, мой дорогой друг, много ли вы работаете, не тревожит ли вас что-нибудь, ведь разве у вас нет прелестных детишек, шумных, как пятьсот тысяч громов! Убили ли вы, наконец, эту бедную Женевьеву? То, что вы показали мне оттуда в последний раз, предвещает, что вы сочините очень красивую музыку! В остальном я доверчиво жду вас, работаю с остервенением, но, может быть, из-за угрюмого однообразия моего существования не радуюсь почему-то тому, что я делаю, и мне бы чуть-чуть хотелось, чтоб вы оказались рядом; я боюсь, что работаю впустую, и потом всё это начинает приобретать повадки юного варвара, чему, впрочем, я не могу и противиться.[комм. 13]

Ах! ваш бедный Клод-Ашиль ждёт вашего возвращения, как некую сестру Анну, которая наполнит его сердце радостью, и сердечно вас обнимает.[19]

— Клод Дебюсси (из письма Эрнесту Шоссону от 6 сентября 1893 года)

|

Очень странно (на первый взгляд) посмотреть на эти отношения. Внешне, несомненно, вертикальные — причём, безо всяких толкований и версий. Отношения (якобы) подчинения и готовности. Где один становился в позу «минора»..., наказанного или подчинённого (причём, делал это — заранее и в яркой форме, едва ли не демонстративно). Но тем более «странно» видеть подобное поведение, если хотя бы немного знать характер этого Дебюсси. До крайности самолюбивый, упрямый, вспыльчивый... Желавший всюду видеть себя только первым, непременно первым... — первым и уникальным, в конце концов, решительно не важно в чём. Хоть у корыта, хоть у стакана... Лишь бы — первым. В конце концов, за примерами до Луны ходить не нужно. Из них..., из этих примеров состоит — буквально вся жизнь этого Дебюсси. Даже пресловутая (Большая) Римская премия..., которой он добивался столь долго и упорно, — она стала ему неинтересной и постылой тотчас, едва обнаружилось, что он в ней — ничто и никто. Потому что — не первый, далеко не первый. Не единственный. И не уникальный. И даже более того, как оказалось, — равный среди (стаи) других счастливых (жалких) обладателей-лауреатов, большинство из которых могло вызывать только его презрение или скуку. Результат? — Вопиющее нарушение дисциплины , а затем и бегство с постылой «виллы Медичи».

И вдруг — чтó же мы видим? Его словно бы подменили (это слово ещё повторится..., и не раз). Да в самом деле, Дебюсси ли это? — Скромный, смиренный, робкий... Оговаривающийся буквально через слово. Жалобный мальчик. И ещё, эта невероятная для него поза почти-просителя, меньшего самца («в миноре») — подчинённого, ученика или даже «примерного сына»... Но позвольте, при ком же? — Неужели, при нём..., при этом ... «счастливчике» Шоссоне? Самоучке, любителе, жуире?.. Не слишком-то правдоподобно. Или напротив, слишком похоже на правду?..

Потому что здесь мы имеем дело вовсе не с комозиторами..., и не с людьми своего времени. Почти в чистом виде «Дебюсси» (взятый в кавычки как имя нарицательное) демонстрирует отношение просьбы или ожидания, лишённое каких-либо деталей и частностей, старое как их мир. «Два еврея, богатый и бедный».[21] Что за подавляющая разница в тоне!.. — Лапка лодочкой, согнутая спина: «не позабудь и меня, барин». Главное слово, просвечивающее палимпсестом через все строчки писем: статус. А вслед за ним — ещё одно, сызнова повторённое, словно бы невзначай: Homo socialis...[22]

И вот пробил час, когда мне исполнился тридцать один год, а я всё ещё не слишком уверенно занимаю свои эстетические позиции, и есть многое, чего я ещё не знаю! (как создавать, например, шедевры и как оставаться вполне серьёзным, зная свойственный мне недостаток слишком многое придумывать и замечать истинную сторону жизни, только когда ничего изменить уже нельзя). Может быть, я больше достоин жалости, чем порицания, но, говоря вам об этом, рассчитываю на ваши прощение и терпение...[19]

— Клод Дебюсси (из письма Эрнесту Шоссону от 6 сентября 1893 года)

|

При сравнительно небольшой разнице в возрасте (всего-то — восемь лет, одно поколение), имущественное и общественное положение этих двух людей отличалось разительно. Один — преуспевающий начальник, богатый бюргер, отец семейства, владелец домов, имений и — главное! — владелец, хозяин собственного нынешнего положения. Другой — откровенно бедный (чтобы не сказать: прибедняющийся), не имеющий ни дома, ни семьи, остро нуждающийся в (любой) поддержке, однако — при том — предельно самолюбивый, гордый и заносчивый. А значит..., внутренний статус на время должен быть отставлен в сторону. Пока есть надежда на поддержку или помощь. — Во́т почему этот Шоссон сразу же «сделался» (как будто) старшим другом и отчасти даже наставником для Дебюсси. Разумеется, это была не более чем (односторонняя) поза — рентная... в высшей степени.[24]

- И здесь придётся сказать более определённо.

Дебюсси, именно в те времена почти порвавший с музыкальной академией, оставшийся почти без средств к существованию и почти в полной изоляции, хватался (в буквальном смысле) за соломинку. В лице «генерального секретаря» национального общества музыки ему почудился чуть ли не путь спасения и успеха. Вот по какой причине он выстроил для себя эту схему отношений: сдержанно надеясь и рассчитывая на своего новоявленного «друга, отца и брата», Эрнеста Шоссона. — Как минимум, на его личную поддержку (как чиновника и почти монопольного издателя со связями). Но главный джокер (что было бы лучше всего), на который нельзя было рассчитывать, но о котором не запрещалось мечтать — это была бы финансовая помощь со стороны богатого «друга», поклонника таланта и, хотелось бы думать, даже мецената...[25]

- Во́т, в общем-то, и весь секрет Полишинеля..., — чтобы не вспоминать всуе о Буратино.

Быть твёрдо уверенным в своих «эстетических позициях» — это, чёрт побери, дело серьёзное. Вы жалуетесь на то, что ещё не установили их для себя в 31 год. Что же тогда остаётся сказать мне, которому уже не 31 год и чья душа опустошена неуверенностью, дрязгами и тревогой?..[19]

— Эрнест Шоссон (из письма Клоду Дебюсси от 9 сентября 1893 года)

|

И здесь кроется главная причина... Почему «дружба» Шоссона и Дебюсси оказалась столь ошеломительно горячей и... скоротечной. Как метеор пролетел (мимо нашего сарая). Не прошло и года, как пышная снежная баба растаяла..., вместе со сладкой надеждой и такой же «рентой». Увы, Дебюсси был не столько глуп, чтобы «дружить дальше» и продолжать себя сдерживать в смиренной позе самца-слуги, едва только уяснил, на что́ Шоссон готов, а на что — как-то «не очень».

Увы, как скоро выяснилось, готов он был на немногое, до обидного — немногое... И прежде всего, открыто уверенный в себе и лишённый социальных комплексов неполноценности, счастливчик Шоссон был готов — брать всё что ему нравилось. Воспринимать и класть к себе в нагрудный карман всё то обаятельное и новое, что исходило от зачинающегося импрессионизма Дебюсси (и стоявшего за его спиной Сати..., снова прибавлю ради пущей на...стойчивости). Как истинный любовник-любитель, Шоссон любил брать то, что ему нравилось. Но отдавать..., отдавать и соучаствовать по большому счёту ему не слишком-то хотелось. — Очень быстро Дебюсси увидел, в какой точке находились пределы велико...душной шоссоновской дружбы. Он всегда был готов на совет, поддержку, доброе слово. Но — не более того. Во всех других случаях Шоссон демонстрировал обыкновенную буржуазную уклончивость, оправляя все ожидания своего бедного друга по касательной. «Мы — два композитора», — словно бы говорил он (между слов), — «я композитор, и ты композитор. В такой позиции, пожалуй, мы — два друга. А моего богатства и моих возможностей наша дружба напрямую не касается. Только опосредованно. Чем смогу — помогу. Как получится, если получится, со временем...»

А вот последнего-то у Дебюсси как раз и не было (темперамент, брат). Помощь, поддержка, деньги... — всё это ему нужно было немедленно. Или как можно скорее... Точнее говоря, он заметно нервничал и вовсе не готов был ждать. Тем более, находясь в столь неудобной и раздражающей позе, в которую сам себя поставил.[комм. 14] Вот почему тон его голоса ощутимо изменялся в течение этого года близких отношений... Менялся... буквально с каждым месяцем.

Дорогой друг,

Я только что вышел от Жэена; всё это далеко не так прекрасно; в общем, дело идёт о бесцветной аккомпаниаторской работе, со всеми её ужасами и без всякой возможности поиграть в оркестр.[комм. 15] Жалованье — 350 франков, эта сумма не очень-то окупит все будущие неприятности, и вот весь день занят, и вечер тоже.

Итак, для того, чтобы эти посредственные условия изменились, вам необходимо самому появиться в Руайане; впрочем, и Жэен тоже принял свои меры и возьмёт меня, только если что-то ему не удастся; а я подожду вашего ответа, прежде чем ответить ему! Моя душа сейчас сера, как железо, и летучие мыши кружат вокруг колокольни моих мечтаний. Вся надежда на «Пеллеаса и Мелисанду». Один бог знает, не есть ли это всего только дым!

До свидания, дорогой друг, и поздравьте от моего имени с Новым годом всю вашу семью, не забыв и короля Артюса.

Ваш преданный Клод Дебюсси.[19]

— Клод Дебюсси (из письма Эрнесту Шоссону от 8 января 1894 года)

Не вызывает никаких сомнений, по каким причинам вся история с шоссоновской рентой рухнула как карточный домик, а планам и мечтам Дебюсси не удалось осуществиться. Поняв, что настоящей, большой помощи от Шоссона не дождёшься, Дебюсси в первую очередь — избавился от тягостной и несвойственной ему позы. Он перестал ныть, поддакивать и стараться быть предельно лояльным. И прежде всего, он не мог простить долгого унижения, наложенного на себя добровольно. — Нет, разумеется, он ни в коем случае не собирался ссориться или портить отношения с этим человеком, по-прежнему очень влиятельным и нужным. Личная вражда с таким «генеральным секретарём» могла быть очень неприятной и даже опасной..., особенно при шатком (и почти бедственном) положении самого́ Дебюсси. Однако перемена тона не могла пройти незамеченной..., тем более, для такого тонкого собеседника — как Шоссон. Настоящий «адвокат», он отлично понимал намёки, сделанные голосом... или даже без него.

Как только «путы спали» и представилась возможность, Дебюсси дал волю — накопившемуся раздражению. Как это ни странно, но в первую очередь оно выплеснулось — через нападение на главный символ веры и центральную икону «группы цукунфистов» (франкистов или дендистов..., если угодно). Разумеется, при первом же случае речь снова пошла об этом досадном (прекрасном, божественном, ничтожном) карлике Вагнере...

- — О..., майн Готт!.. Как это прискорбно!

В прошлую субботу я начал последний из моих вагнеровских сеансов; это было прекрасно, никто не шелохнулся, в том числе и г-жа А., которая даже не разговаривала! Что касается меня, то я почувствовал себя словно измолотым, решительно этот Вагнер человек очень утомительный...[19]

— Клод Дебюсси (из письма Эрнесту Шоссону от 6 февраля 1894 года)

Поистине, мало кто мог понять столь разительную перемену..., прежде — рьяный и даже яростный вагнерист-подвижник буквально «за одну ночь» превратился — в типичного «иконоборца» и ниспровергателя идолов. Его словно бы в одночасье подменили, до того резкий и бурный характер носило у Дебюсси преодоление «вагнеровского влияния». Оно произошло как внезапная вспышка гнева... или раздражения. И если до 1892 года (до встречи с Сати, хотел бы я сказать постным голосом)[27] преклонение Дебюсси перед Вагнером (по его собственному признанию) «доходило до той степени, когда забываешь о правилах приличия», то спустя всего два года будущий «французский Клод» внезапно договорился до полного отрицания всякого значения Вагнера для искусства: «Вагнер никогда не служил музыке, он даже не служил Германии!»[17]

Это было похоже на внезапное перерождение..., тем более, что практически никто не знал о «приватном» общении Сати и Дебюсси. Оно проходило исключительно a parte... Многие из его близких друзей (включая Шоссона и Эмиля Вюйермо) так и не смогли понять и принять этой внезапной анти-вагнеровской перемены, что неминуемо повлекло за собой охлаждение также и личных отношений.[17] Пожалуй, больше всех недоумевал бедняга-Вюйермо..., который чуть не всю свою жизнь (и спустя полвека!) продолжал оставаться в полнейшем недоумении: «Антивагнеризм Дебюсси лишён величия и благородства. Невозможно осознать, ка́к молодой музыкант, вся юность которого опьянена хмелем «Тристана» и который в становлении своего языка, в открытии бесконечной мелодии бесспорно стольким обязан этой новаторской партитуре, презрительно высмеивает гения, так много ему давшего!..»[28]

Однако..., увы, то был — совсем неважный секрет и только истинные верхогляды (прошу прощения за слегка приподнятый кверху палец), могли «в самом деле» недоумевать. Потому что ... подобная перемена была глубочайшим образом подготовлена (причём, сразу — с трёх сторон). — И прежде всего (да-да, опять этот несносный Сати) откуда-то сверху... и слева. В течение последних двух лет этот молодой (тридцати-однолетний) месье Дебюсси едва не десятки раз слышал от своего отвязанного приятеля-тапёра, что ...«нам, французам, наконец, необходимо освободиться от подавляющего влияния Вагнера, которое совершенно не соответствует нашим природным наклонностям». Впрочем, одновременно Сати давал ему понять, что сам «нисколько не является анти-вагнеристом». Вопрос состоял только в том, что французы должны иметь свою музыку — и по возможности, «без немецкой кислой капусты».[29] Но кроме того, в качестве керосина..., ещё добавил огоньку — и счастливчик Шоссон со своею вечно оттопыренной задницею... Да. Этот респектабельный и удачливый аматёр (в скрытой форме отказавший Дебюсси в прямой помощи) стал для него буквально олицетворением благополучного лица современного вагнеризма. Возможно, не врагом..., но по крайней мере — противником, которого теперь следовало унизить и победить.[комм. 16]

И прежде всего, Дебюсси перестал себя сдерживать..., поскольку исчезли причины. Мотивации. — Не стало ренты..., и больше не было надежды. Тайной и глубокой надежды — на Шоссона. Как на крепость. Как на кормильца. Брата или отца... Всё это рассеялось как утренний туман под действием финансовой сухости. А значит, теперь можно было не опасаться вызвать гнев (старшего брата или отца). Или осуждение. — И тогда... долго сдерживаемое раздражение вырвалось на поверхность как лава. Для тех, кто хотя бы немного знако́м с характером Дебюсси — это выглядит как простейшее уравнение.

- «Дважды два — почти пять»..., — не говоря уже о бо́льшем.

В конце концов, чтобы не тянуть кота за уши, скажем холодно и кратко... как в некрологе: после чёткого обозначения Клодом Дебюсси своей новой, жёстко-антивагнеровской позиции, его отношения с Эрнестом Шоссоном несколько охладевают. Они понемногу отдаляются друг от друга, а переписка прекращается вовсе. До конца дней... Шоссона. Не хочу ничего преуменьшать (Дебюсси всё-таки... был очень своеобразный человек... мутный и сильный), но на добрый десяток лет он запомнил своё мучительное поражение в этой (одно летней) игре против господина-адвоката... И — не простил Шоссону своей вынужденной позы, в которой ему пришлось простоять... почти полгода. Или чуть больше.

|

- До первой возможности распрямления...

Хотя... будем конструктивны. Или справедливы... Всё же, их краткое & близкое общение не прошло бесследно. Незлопамятный и вовсе чуждый «партийным войнам» Шоссон содействовал во многих издательских и концертных проектах Дебюсси, а также, в первый же год — сам попал под влияние яркого молодого композитора и его первых импрессионистических сочинений. В особенности восхитил Шоссона, конечно же, «Послеполуденный отдых фавна»,[комм. 17] который он (причём, не раз..., и не два) слышал ещё в набросках и фортепианном исполнении самого́ Дебюсси. Восходящее влияние импрессионизма заметно во всех последних сочинениях Шоссона, особенно — в упомянутой выше «Поэме для скрипки с оркестром», а также в симфонической поэме «Праздничный вечер» и «Непрерывной песне» для сопрано с оркестром, не говоря уже о многих фортепианных и вокальных сочинениях 1890-х годов. «Поздний» стиль Шоссона становится значительно более красочным, а письмо — иногда совсем прозрачным, сквозь ткань которого невооружённым ухом слышны новые интонации и приёмы из арсенала Клода Дебюсси...

И всё же, остаётся несомненным, что вся эта история отношения и отношений была классической «дружбой втроём» — с китайским подсматриванием в щёлочку, тайным сидением за ширмами и подбиранием ключа от замочной скважины. Разумеется, речь снова идёт об Эрике Сати, «сером кардинале» импрессионизма (и Клода Французского лично). — Основные события внутренней интриги между Дебюсси и Шоссоном (в несколько приукрашенном Клодом виде, конечно) проходила буквально на глазах у Сати. Сам находясь в бедственном положении, вынужденный зарабатывать гроши тапёром в кафе или какими-то разовыми театральными поделками, — вольно или невольно, Сати проникся той же надеждой..., отчасти разделил её и даже ... попытался хоть как-то использовать для своих маленьких нужд...

...Что же касается работы, то я достаточно доволен тем, что мне теперь удалось: Национальное Общество собирается играть многие мои оркестровые вещи этой зимой («Гимнопедии», «Сарабанды», «Гноссиены» — всё это возможно).[комм. 18] Я здесь перечислил только то, что они выбрали, как и прелестную мелодию «Роксана». Дебюсси показал кое-что из моих сочинений Шоссону, который был потрясён; это как раз он и решил играть фрагменты моих сочинений.[комм. 19]

Мог бы ты, мой добрый старик, выслать мне на некоторое время ещё двадцать франков, во имя Господа;[комм. 20] никогда мне не бывать на высоте без этого...[29]

— Эрик Сати (из письма брату Конраду от 28 июня 1893 года)

И всё-таки рояль, спрятанный в кустах летом 1893 года, хотя и не скоро, но — «выстрелил». И в самом деле, занимая должность генерального секретаря Национального Совета французской Музыки, спустя три с половиной года (а ведь они были очень долгие, эти три года) Эрнест Шоссон собственноручно подписал к исполнению в концерте национального Общества музыки две миниатюры малоизвестного автора, «восхитившие его своей изысканной простотой». Удивительно сказать, но в самом деле они были — оркестровыми. Словно по мановению волшебной (дирижёрской) палочки. Это были две фортепианные «Гимнопедии» Сати — в оркестровке того же Клода Дебюсси. 20 февраля 1897 года в зале Эрар состоялось первое исполнение сочинений Эрика Сати большим симфоническим оркестром, ставшее единственным — на долгие двадцать лет.[31]

Спустя три десятка лет дирижёр того концерта Гюстав Доре вспоминал, «...я видел, как после исполнения «Гимнопедий» две крупные слезы скатились по щекам улыбающегося Сати...»[31] Не знакомый лично с этим Шоссоном, Сати написал ему пышное благодарственное письмо на бланке «Вселенской церкви искусств Иисуса Христа», «римским папой» которой он себя провозгласил двумя годами ранее. Поистине, это была очень странная благодарность...

- Особенно если зпредставить себе лицо её адресата..., Эрнеста Шоссона.

Мессир. Если всякая мерзость в этом мире заслуживает истребления и возмездия, то согласие, напротив, призывает к возданию Должного.

Исходя из этого, Я прошу Вас засвидетельствовать Моё искреннее уважение и Мои торжественные поздравления.

Господа члены Комитета Национального Общества Музыки (SNM), ныне я обращаюсь к вам лично. Эта бумага — есть единственно доступный мне способ духовного вознаграждения. Именно таким образом я аплодирую поистине дружескому приёму, оказанному Моим двум «Гимнопедиям», оркестрованным Почтеннейшим Клодом-А.Дебюсси. Это совершенно справедливо, что Почтенные Господа получают здесь выражение Моих милостей...[29]

— Эрик Сати (из благо’дарственного письма Эрнесту Шоссону от 23 февраля 1897 года)

Удивительным образом, желая как-то продлить свой первый и единственный успех, вместо этого Сати только укрепил мнение о себе — как о диком и странном человеке. Разумеется, никаких концертов более не последовало, а спустя два года и сам Шоссон — погиб в своей маленькой авиационной катастрофе... Тем не менее, Эрик Сати, обидчивый и желчный человек, от которого весьма трудно было услышать о ком-то хорошее слово, очень хорошо понял смысл и значение поступка Шоссона. Мало кто из современных ему профессионалов от стоявших у кормила парижских музыкальных кланов мог принять такое решение: исполнить в настоящем филармоническом концерте — две «Гимнопедии», сочинённые этим скандалистом «даже» без музыкального образования.

Не стану ничего преувеличивать... И всё же..., это была почти выходка, почти пощёчина, почти эксцентричный поступок..., и далеко (и очень далеко, замечу) не всякому такое сошло бы с рук. Даже Дебюсси в эти годы отнюдь не был желанным гостем на оффициальных академических концертах. Что же касается до Сати, то этот городской «сумасшедший», не имевший никакого образования — и вовсе был за чертой всех разумных рамок. Вот почему даже спустя долгие годы Эрик Сати вспоминал имя Эрнеста Шоссона с неизменной благодарностью и пониманием, хотя и несколько отстранённым, так сказать — абстрактным, слегка вообще...

Я прошу Вас тепло поблагодарить членов Комитета Национального Общества музыки за самый братский и деликатный приём, оказанный ими моим трём маленьким игрушкам для фортепиано.

За последние двадцать лет — это всего-навсего второй раз, когда моё имя появляется в общей программе Общества. И если в первый раз (20 февраля 1897) я был обязан этим чудесной поддержке великого и блистательного Клода Дебюсси, а также изысканного и ныне искренне оплакиваемого Эрнеста Шоссона; то на второй раз (5 апреля 1913), я обязан этим любезному гостеприимству членов Комитета и также Вашему драгоценному вмешательству, Дорогой Друг.

Это из таких вещей, которые никогда не забываются...[29]

— Эрик Сати (из письма Гюставу Самазёю от 7 апреля 1913 года)

И тем более, для Сати не было ничего проще, чем определить безошибочным глазом аматёра: кто такой есть Эрнест Шоссон на фоне современного ему музыкального пейзажа..., насквозь кланового и строго ранжированного на «дозволенные» и «недозволенные» зоны и наделы. Типическое «слабое (возможно, золотое) звено» среди бесконечной цепочки лояльных друг другу блюстителей места и профессии, связанных круговой порукой и незыблемыми условиями поведения. Конечно, этот счастливчик-адвокат, поставивший своей целью всё-таки войти в клан и сотрудничать с ним, никогда не был для Сати «своим» или «близким», — но, по крайней мере, он — почти единственный из всего клана, не только не был враждебным, но даже (пускай только однажды) протянул дружескую руку.

- «Свой среди чужих», — не так ли. Старая как мир история. История мира.

Я не думаю, что ошибусь, если приведу здесь (очень выборочно) список музыкантов, кое-когда награждённых Римской Премией, самых замечательных в минувшем столетии: Берлиоз, Гуно, Бизе, Массне и Дебюсси. Кажется, это им не очень сильно помешало...

Напротив того, Франк, Д’Энди, Лало, Шабрие и Шоссон никогда не были лауреатами Института: они — очевидные «любители». И это им тоже не слишком помешало...[29]

— Эрик Сати (из статьи «Происхождение Просвещения», июнь 1922 года)

И в самом деле, очень точная точка (посреди всего). Этот Шоссон..., адвокат и жуир, ни в чём он не был профессионалом. И напротив — во всём он был любителем и аматёром, ни на чём не останавливаясь надолго. Большой (пожизненный) любитель путешествовать, он делал это часто, — со вкусом и шиком. За пятнадцать лет он объездил практически всю среднюю Европу — от Чехии до Испании, но особенно он был привязан к маленькому итальянскому городку Фьезо́ле, где часто отдыхал и сочинял... Да-да, именно в таком порядке: как типический любитель и любовник, человек потребления. Сначала отдыхал, а затем и сочинял. Очень часто посещал Шоссон и — Брюссель, ещё один (слегка захолустный) городок любителей (в отличие от Парижа, давно поделённого между Академией и Консерваторией), где его «цукунфистская» музыка (равно, как и сочинения Венсана д’Энди) встречала значительно более тёплый приём, чем — на родине. Многие премьеры «крупных» сочинений Шоссона произошли именно там, в Брюсселе.

|

И всё же, главное слово вылетело. Не только один я, как оказывается... — Семья, друзья, знакомые и даже завистники прозвали и часто называли Шоссона — «счастливчиком».

- Кстати и некстати... — К слову и не к слову...

И верно: это его блестящее свойство прямо-таки бросалось в глаза (поверх усов и сиятельной лысины). Едва ли не вся жизнь у него пролетела — как по маслу..., и во всех делах ему сопутствовала удача, и сам по себе он был человеком счастливого нрава. Да и не только жизнь, но даже смерть..., и она прошла точно так же... Как по маслу — с удивительной лёгкостью и словно бы сама собой... Аматёр, счастливчик Эрнест Шоссон погиб так же сча́стливо, как и жил — 10 июня 1899. В момент, возможно, наивысшего расцвета творческих сил и энергии..., затраченных ровно на то, чтобы разогнаться... как следует. Ему было исполнилось 44 года... и ещё 140 дней. Это был своеобразный рекорд... Рекорд Шоссона, как говорил наш дорого́й Альфонс.[33]

Как немец (не француз!), в одно и то же время..., катаясь на велосипеде привычным маршрутом по своему имению в Лиме (недалеко от Парижа, департамент Сены и Уазы), Шоссон очень сильно разогнался на спуске — под горку... и в этот момент случилось что-то странное, непредвиденное, невиданное... То ли внезапно заклинило руль велосипеда, то ли в колесо затянуло цепь..., но, пролетев крутой поворот, Эрнест Амадей Шоссон на всей скорости влетел прямо в кирпичную стену своего имения. Ударившись головой в падении, он переломил шейные позвонки и — скончался тут же, на месте своей последней аварии.[31]

Правда, прошу прощения..., злые язычки поговаривали, будто ... (при всей лёгкости своего нрава) он кое-кому крепко насолил..., и будто поперёк дорожки, где Шоссон каждый день катался (в одно и то же время), была натянута — незаметная проволочка. Правда, самой проволоки не нашли, но говорят, от неё остался малый след... — Даже не след, почти следок на дереве..., или поперёк дороги? И в самом-то деле, кто теперь разберётся в причинах, спустя столько лет... — Или всё-таки цепь?.., может быть, цепь... лопнула в самый неподходящий момент? Лопнула, попала в колесо..., да и затянула за собой... этого Шоссона. — На всей скорости. Под горку. Вниз...[34]

- Судя по всему, я не ошибся: и правда, где-то в этой цепочке оказалось — слабое звено.

Со всеми почестями, приличествующими случаю, Эрнест Шоссон был похоронен в семейном склепе на старом кладбище Пер Лашез в Париже. — Красиво. Дорого. С шиком.

|

Ком’ ментарии

Ис’ точники

Литература (запрещённая)

См. так’же

— (все) Желающие сделать какое-то замечание или заметку,

« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »

| |||||||||||||||||