Саша Попов, композитор (Из музыки и обратно)

( не...заслуженная эпитафия ) В соседней палате кричит армянин.[1] ( К.П.Прутков )

в

— Нет, нет, и всё же, я просил бы с первых строк не извращать сразу и до неузнаваемости моих перво...начальных намерений, скажем, хотя бы тех, которые были на самом деле. Или предварительно. Потому что..., потому что вовсе не из каких-то там «соображений» или, тем более, побуждений (к примеру, низменного характера) я взялся за эту страницу, не совсем странную. И тем более, не ради того, чтобы попытаться кинуть палку..., или тем более, бросить какую-нибудь тень..., на тот предмет, который и без того давным-давно находится в тени (так что здесь у меня, прошу прощения, стопроцентное али-ли-би-би). Как говорится, сделать это физически невозможно, поскольку и так — actum est. Причём, очень давно. Как минимум, лет тридцать на...зад. А главное..., главное, что даже и теперь, после всего, этот промежуток продолжает увеличиваться буквально каждую минуту,[3] и... (могу сказать по-секрету) будет расти и впредь в течение практически неограниченного времени..., даже тогда, когда на свете давно уже не будет ни меня, ни этого затрапезного типа, ни того одутловатого службиста за углом, ни — даже вас, мадам. А он, этот неумолимый промежуток, тем не менее, будет продолжать расти и расти, постепенно превосходя все разумные и удобопонимаемые пределы, как бы вы ни пытались его пресечь или остановить...[4]

и

Что же касается до внутренней и...знанки вопроса (богато разукрашенной белыми нитками, как всегда), то здесь суть вопроса выглядит ещё проще. Так называемая «национальность» для меня — признак сугубо стайный или клановый, характерный в точности для таких же натур: неразвитых и почвенных, пребывающих в вечном и подавляющем большинстве носителей основных компонентов коллективного сознания. Понимал я пресловутую графу советского паспорта исключительно глядя человеку в лицо, по конкретному факту его поведения (или слов), а также учитывая время и место (без)действия. И чем более в указанной персоне (имярек) и его способе себя ставить проявлялась индивидуальность (личность), тем меньше о нём было можно говорить как о национальном типаже, представителе конкретного народа. Разве только — культуры... Или языка, на крайний случай (не исключая телячьего, впрочем)...[6] Таким образом, любая картина (или карта, если угодно) личности приобретала затейливый вид пересечённой местности с неизбежными вкраплениями индивидуального и кланового, перемешанными в разных пропорциях и сочетаниях, временами, весьма причудистых. А временами, пребывая в хорошем расположении духа, можно было даже «посчитать» внутренний процент того и другого, засыпанного в сосуд по старому как мир кулинарному рецепту. При всех прочих равных, национальность — это очевидно животная материя, признак сугубо «зоологический» (из области человеческого натурализьма) или даже схоластический, нечто вроде биологического гибрида, региональной формы или селекционного сорта (для дома, для сада). Примерно так же это верно, когда речь идёт об армянах (пускай даже кричащих в соседней палате).[1] Тем более, что до определённого момента я мог называть эту маленькую рассеянную нацию в числе своих возлюбленных.[комм. 3] ...Александр, а почему Вы не бреете руки?.. Вот так, значит, простенько и со вкусом (или без оного)..., ещё во время вступительных экзаменов в консерваторию..., кажется, это был вообще первый вопрос, который я задал ему, едва познакомившись. На дворе стоял душный ленинградский июль, временами было жарко: светлая рубашка с короткими рукавами и — заросли, заросли, почти джунгли... необычайно густых и длинных чёрных волос, выбивавшихся из-под рукавов и ворота. Ужасная, брутальная экзотика (выглядит прямо скажем, не слишком-то красиво). Почти как в зоопарке. Кажется, никогда прежде я не видал ничего подобного. У нас в десятилетке при консерватории кавказцев почему-то не было. К тому же, на дворе — всего лишь 1983 год. Брежнев. Андропов. Черненко. Кто следующий?.. Железный занавес в полный рост. И разумеется, в те поры я ещё не знал и не мог знать прекрасный «фикс» Эрика в адрес Орика: «каждое утро он завивает волосы на руках... портативной переплётной машинкой из чистого золота...»[7] Вот так, ляпнул с разбегу очередную игру слов — и внутренне съёжился: не обидел ли... своей плоской острóтой?.. именно так. Несмотря на всю свою благоприобретённую «репутацию» (между прочим, специально сработанную на коленке), я категорически не готов никому доставлять обиду или, тем более, боль. Даже людям (не говоря уже обо всех прочих). И не только боль, кстати. Вообще не люблю всякую неприятность, доставлять. Тем более, лицам малознакомым: где заранее не известны зоны запретные или уязвимые.[комм. 4] Не хотелось бы с первого слова уколоть человека шуткой, раскованной или рискованной. А то ещё озвереет, не приведи господь, на какое-нибудь сочетание слов, этнически важное. Ведь они..., эти «грузины» (в те времена для меня все южные люди имели одну номи...нацию) люди горячие, без шлагбаума в голове: «...а вы обычно кáк: сразу ножом пырнёте..., или предупреждаете, для начала?..» Спросил наполовину всерьёз: неужели придётся пять лет соседствовать с животным неизвестной мне разновидности. — Отвечает немногословно (предупрежу, не беспокойтесь), слегка иронично. Но без попыток отшутиться. Якобы, у него времени не хватает бриться: много работает, даже музыку сочинять некогда. — Само собой, я аргументированно возражаю: ну чтó это за волосатая музыка, написанная такими руками. В человеке должно быть всё прекрасно, даже волосы. А тут: какая-то чернуха. Попробуйте сбрить, сразу увидите, дело пойдёт легче, может, даже новый творческий период откроется. В ответ аккуратно обещает «подумать о своём поведении». — Говорит без малейших следов акцента, но мало и коротко. В нижней части лица заметный нервный тик (частично компенсированный). Последнее не может не добавлять подспудного беспокойства (на счёт дальнейшей судьбы).

Среди абитуриентов композиторского отделения того года, почти анекдотических (пытаюсь подобрать мягкое слово) по своему уровню...[комм. 6] он единственный имел при себе все признаки безусловной личности. Отчасти, в силу возраста. — Он самый старший из всех. Я же — напротив, самый младший. Между нами разница восемь лет (18-26). Почти вечность. Кажется, большего контраста трудно вообразить. Один — ещё несомненный подросток, острый, эксцентричный, неврастеник. Другой — взрослый вполне уравновешенный человек, к тому же с законченным высшим образованием (за спиной). Говорит, что врач (по первому диплому..., и даже по профессии). И не просто врач, а «даже» работает (правда, ни разу не сказал: где работает). Очень скоро переходим на «ты».[комм. 7] Задаю вопрос про «врача» — и сразу натыкаюсь на проблему, чтобы не сказать: комплекс (сразу же его чувствую, регистрирую и принимаю к сведению, хроническая внутренняя проблема — это всегда важно).[9] С видимой, хотя и лёгкой поспешностью объясняет, что учился на терапевта, но!.. мечтал..., мечтал о профессии психиатра. Не получилось: на тот факультет «блата» не хватило (читай: связей, веса, тяжести)... Наивно спрашиваю впроброс: что, первый медицинский кончали? — Сразу мотает головой (не без улыбки): ну какой там первый!.. С нашим рылом туда и близко не подпустят. Среди первых всё давно занято.[комм. 8]

Мечта — это дело почётное, конечно. Но чего ж такая убогая-то? И ещё, поверх всего бросается в глаза — вот это: патентованное здравомыслие, признак большой нижней челюсти и (или) чугунной задницы (чаще всего, пожизненной). Связи. Знакомства. «Взаимность» в отношениях. Рука руку мажет... Кроет. Лижет. И прочая бытовая скука и мерзятина. Всё как принято. По традиции. Примитивно. Застойненько. И поверх всего, как розочка на лысине, здравая оценка своего уровня: чтó мы можем себе позволить, а чтó — не очень или совсем никак. Подобный взгляд на человеческое «общежитие» мне недоступен пожизненно, как для вечного инвалида.[9] От меня до него — как до Урюпинска. Не люблю и с трудом переношу этих..., здравых. И вечно-то от них воняет прелым дерьмом. А что, разве не следует ставить перед собой задачи только по высшей планке?.. — Хотя нет, по высшей, пожалуй, ещё и маловато будет. Достичь невозможного. Пожалуй, вот единственная цель, достойная упоминания.[4] С усилием подавляю брезгливую гримасу на лице. Значит, не первый. И не то, о чём «мечтал». — Ну вот, как говорится, с места в карьер: ещё в консерваторию не поступил, а уже повезло познакомиться с «реальным композитором», да ещё и «с проблемами» (хотя и хорошо упакованными). Тем более, с одним психиатром я уже неплохо знакóм. Мягко скажем: тоже человек не простой, к тому же, с очевидным комплексом провинциала. И не только с ним одним... В эту профессию, как правило, люди «без проблем» не идут, а если идут, то хорошими специалистами не становятся. Первую скрипочку здесь наигрывает, как правило, всё-таки — взгляд внутрь, на самого себя. Только истинный «любитель» может добиться известных результатов. Всерьёз. Или даже в шутку. Интерес к психике — тоже, как минимум, психика. — Впрочем, оставим этот пустой разговор, — как говорил в таких случаях один мой приятель, старый приятель.[10] Всё равно из этого пальца больше ничего (хорошего) не высосешь. Пускай сам остаётся где был..., вместе со своим патентованным здравомыслием. ...а Вас не посещала мысль, что «Попов» — не слишком-то свежо для композитора? В первую секунду — у него — тень недумения на лице. Затем, вроде бы, проясняется: кажется, понял, о чём я говорю. — Вот, например, вместе со мной в консерваторию сейчас поступает ещё «композитор Иванов», я с ним в одном классе учился.[комм. 10] Тоже забавно, на всякий случай. Анекдот, а не композитор!.. — Правда, Сидоров мне значительно больше нравится (кстати, был такой поэт, символист). Пару лет назад я ему (Иванову, а не Сидорову) советовал, для начала, хоть ударение переставить, что ли. Нет, не «Ивáнов», это уже избито со времён Чеханте. А вот с ударением на первый слог, вот так, с усилием, визгливо и немного подвывая: «и́-ва-нов», — из этого даже какой-то минимальный «нóв» (новый) может получиться. Он, правда, рассказывает, что у него есть ещё вторая фамилия в запасе, но она ничем не лучше, честное слово. Вдобавок, он (пока) её опасается взять, потому что она нерусская. А он ещё и в партию собирается вступить (ногой), карьерист эдакий.

Н. А. (входя): И не усмехайтесь, это крайне серьёзный вопрос, который трудно переоценить. К тому же, не сбрасывайте со счетов пол...литическую составляющую. Судите сами, товарищ Попов, уместно ли в конце XX века оставаться «композитором попов»?..[комм. 11] Или вообще «композитором». Подумайте по большому счёту: музыку кропать, разве это достойное занятие для настоящего мужчины..., тем более — с такими руками. Не чета моим. Каков контраст. У Вас настоящий творческий замах, а у меня только «замашки». Да с такой харизмой как у Вас, знаете ли, не грех чем-нибудь и посерьёзнее заняться, а не пустым колыханием воздуха. Ну, например, изобрести лампочку Попова. Или хотя бы вкрутить... её. Кому-нибудь. С неприятным лицом. Но Вы же не можете не понимать, Саша, что хорошее название — для сочинения — уже полдела. И тем более, если для самого себя, название. Получается, для всех сочинений, от первого до последнего. Так почему не придумать что-нибудь мало-мальски стóящее? А не оставаться до смерти, в чём мама родила?.. Вот и я тоже...

— А моя настоящая фамилия и не «Попов» вовсе, — отвечает не в тон, вполне серьёзно. В ответ не могу удержаться от смешка: «так что же, это ещё и псевдоним у Вас такой яркий, Попов?..» — Нет, не псевдоним, — упрямо наклоняет голову, — у меня настоящая фамилия — Попя́н, это старая армянская фамилия, совсем не редкая у нас, если на русский перевести, получится что-то вроде — Дéдов.[комм. 13] — Вот и славно, — подхватываю как-будто в тон, — что может быть лучше? «Саша Дедян, главный композитор ленинградских армян; или нет, ещё лучше — Александр Дедов, развивает традиции дедов». Почвенник. Кучкист. Прямой наследник Му-у-усоргского. Каковá фамилия — таков, значит, и композитор.[комм. 14] На этом месте, впрочем, настроение у меня не...ожиданно портится.

...поэзия, мой друг, суха..., но древо жизни пуще зеленеет...[13] До чего же некстати ... из памяти всплывает старая как мир рифма. И не хотел бы, да придётся. — Попов. Попян. Мнацаканян. Последняя фамилия стала мне знакома совсем недавно, чуть раньше, чем поповская. Ровно в тот момент, как я подал документы на поступление в консерваторию. — Декан композиторского факультета. Кажется, так называлась его должность. И ещё: член, конечно (ленинградского союза композиторов и партии, обязательно). В такой должности нельзя не быть членом. И самое странное: не раз и не два я уже успел побеседовать с этим человеком, не столько толстым или грузным, сколько широким (на вид). Причём, совсем не как с деканом. И совсем не как абитуриент. Как всегда (для меня) в тоне, временами непринуждённом или почти дерзком, — с полнейшим отсутствием субординации. Без малейших признаков робости или уважения к «начальнику» (тем более, желательному и будущему). Столкнувшись с ним у консерватории на остановке автобуса №49 едва ли не на второй день после главного экзамена, несколько раз мы стояли в ожидании, а затем и вместе ехали. Он — до Малого проспекта, а я — подалее, до Большого. Как я понял, мой живой тон и полное отсутствие «советской» интонации его сначала удивили, а затем показались занятными. Он полюбил задавать мне вопросы и слушать ответы, короче говоря, развлекаться, как в какой-то заштатной викторине: сначала о музыке, а затем — по «всякой» прочей философии, конечно. На меня смотрели как на «редкую птицу» (пока не зверя): поступать в консерваторию с «несонатами», да ещё и как «продолжатель Скрябина»..., кажется, такой казус у них случился впервые. На первом же экзамене (и не каком-нибудь, а вступительном, между прочим, и не каком-нибудь, а по специальности) и сразу получите!.. — скандал. Во время исполнения музыки абитуриентом едва ли не самый уважаемый и маститый профессор по фамилии Слонимский вышел вон, хлопнув дверью, и сопроводив свой поступок словами: «зачем Вы его принимаете, всё равно я его исключу...»

Побеседовать с такой «курьёзной штучкой», да ещё и «от нечего делать», всего лишь ожидая автобус, Мнацаканяну было занятно, и даже любопытно, понятное дело. Вальяжный, ленивый, он вообще любил развлекаться, отвлекаться, развлечения, отвлечения, ну... или хотя бы содержательные разговоры «по-умному» (на худой конец). А на его «ответственной должности» они случались нечасто. Тем более, что редко когда студенты..., или, тем более, абитуриенты позволяли себе... столь свободно разговаривать — с самим деканом.[комм. 15] «Вот Вы в скрябинском стиле пишете..., но ведь после его смерти уже такое бывало, и ничего путного не вышло. Скрябин — это тупик». — «Все так называемые тупики, Александр Дереникович, бывают только в головах человеческих, как упрёшься лбом в ворота, вот тебе и тупик. А Вы не пробовали когда-нибудь просто так на своих ногах стоять, не упираясь?..» Значит, всё-таки Мнацаканян... Декан композиторского.

Кажется, это было вообще первое, что я дослышал по случаю, каким-то боковым ухом: Попов не просто так идёт в консерваторию, а неким целевым образом — прямо туда, к декану Мнацаканяну (в класс). Значит, следует понимать так: между ними заранее всё условлено. Пять лет без права переписки, по предварительной договорённости. Надо же, пошлятина какая. — И вот, пожалуйте: подарок. Оказывается, он ещё и «Попян», кроме всего. А ларчик просто открывался. Прошу прощения, товарищ прапорщик. «Композитор Лядов. Музыкальная табакерка». — До обидного, как-то совсем по-детски..., с первого шага — и сразу ступенька вниз (я-то, придурок наивный, просто так в консерваторию шёл, безо всяких там иосифовичей с дерениковичами, и даже без задней мысли). И к Попову тоже, честнóе слово... Несмотря на свой обычный саркастический тон, подходил я к нему безо всякой задней мысли, и даже, трудно заподозрить, но — с уважением: как ко «взрослому». Настоящему. А после этого циркового номера (из области национальной поэзии)... уже как-то и поддерживать беседу расхотелось: и с тем, и с другим. Витязем... в тигриной шкуре.[16]

Нет, вовсе не в том дело, что Саша Попов был «недостоин» поступления в эту консервную лавочку (ленинградскую Ордена Ленина имени Римского-Корсакова). Совсем напротив. Крепкий композитор, правоверный академист, пожалуй, при всяком случае он был бы первым «проходимцем»... туда (в неласково приоткрытые дубовые двери «alma mater» dolorosa). Тем более, при таком-то смехотворном составе соискателей, сочинителей, обывателей... Если посчитать на больших счётах (по-гамбургски), то конкурс получался: один человек на три места. Широко сидеть (между стульев, желательно). Первый — Попов, конечно. Вторым, пожалуй, ещё можно было бы принять этого курьёзного типа. Рискнуть: исключительно ради скуки.[18] Может, «чего и выйдет». А больше-то и кандидатов не было, сплошная гомогенная масса. Казалось бы, о чём тут беспокоиться? И всё равно, поверх всего — вот это..., примитивное, трафаретное, обывательское. Попян, Мнацаканян, Хачатурян... Танец с саблями. Или со швабрами (без разницы). Хочешь жить, умей вертеться. Ах, Моцарт, сам себя ты не достоин...[19] Сразу вспоминается что-то трижды жёваное из курса истории партии: личная уния, социальные трафареты, связи с нужными людьми, клановость сознания, землячество и кумовство. Так значит, всё-таки животное, Саша?..

Напрочь лишённый даже необходимой порции пошлости, тем более социальной (философ, романтик, циник, вечный подросток, — до сего дня, разумеется), с того раз...говора я был вынужден ввести на всякое общение с Поповым «понижающий коэффициент». Потому что относиться всерьёз и по большому счёту к такому «здравомыслящему типу» из «армянской диаспоры» (само собой, я жестоко утрирую!), да ещё и к «настоящему композитору» по фамилии Попов — было критически невозможно. Между прочим, и про фамилию своего «шефа» он мне поведал небольшую верноподданническую историю, удержаться от которой (в рамках настоящего эссе) было бы попросту зловредной диверсией.

Впрочем, нет... Пожалуй, вынесу её вниз, в комментарий (мелким шрифтом), чтобы не слишком перегружать страницу, и так слишком пустую... для своего места (и времени). Согласно (их) незыблемой традиции: как всегда, самое важное — мелким, очень мелким шрифтом...[комм. 16] Не исключая, к слову, и всей жизни, как у них принято (у всех и каждого), писанной обязательно вилкой по бульону и — петитом, исключительно петитом (в углублении). Как все. Средним шрифтом. Или немного крупнее, по желанию (по вкусу)...

...у каждого своё. Кому конец, а у кого начало. Я где-то в серединке...[20] Пожалуй, особенно наглядным на общем фоне (равно того, что выше и ниже) выглядит кошмарный финал моих «отношений» с маленькой дырочкой в земле (под видом профессора Мнацаканяна). Последнее действие этого балета (1989 год, конец первого акта) отдалённо напоминало кустарную сцену разрывания жертвы (живьём, конечно) в заштатном фильме ужасов производства свазилендской народной киностудии. — Спустя год после окончания консерватории, после нашумевшего получения «Европейского Оскара» за музыку к «Дням Затмения» и главное, уже после безоговорочного решения больше никогда не возращаться в человеческую кинопомойку, моя тогдашняя временная жена (тоже из его класса, вместе с Попяном) неожиданно передала мне «привет». — Привет из первых уст, от него, от самогó: от профессора, декана, влиятельного члена Союза композиторов... Услышав такую новость, я только хмыкнул: настолько не в контексте и не в тоне моих отношений с Мнацаканяном выглядел этот: «привет». Почти бытовой. Как в старой деревне. Впервые за все годы. — Ну и чтó, спрашиваю, он с приветом ещё хотел от меня узнать?.. — А ещё он просил передать, что ему очень нравится твоя музыка к «Дням Затмения»: он старый киношник и понимает, что сделать такое — это высший пилотаж. Теперь, он говорит, у Юрия наверняка отбоя не будет от заказов. Пожалуйста, передай ему, чтобы он не отказывался от лишних предложений, а передавал их мне... В общем, чтобы рекомендовал режиссёрам, что есть такой классный композитор Мнацаканян. Я всё понимаю, конечно, но ведь я не могла тебе не передать. Он попросил. Я пообещала...

— И тем не менее, это было невиданно (для меня), почти Откровение (религиозного характера, конечно). С презрением отказавшись от кучи суетного мусора (успеха, заработка, славы, контрактов), увидеть, как к нему тянутся сотни «голодных рук». Этот маститый профессор, декан консерватории, член Союза, заслуженный деятель искусств РСФСР, короче говоря, этот толстый и благополучный номенклатурный представитель «советской интеллигенции»..., показал мне, тощему и нищему оборванцу, настоящий образец высокого искусства: как нужно себя вести среди подобных (и даже бес...подобных). Если хочешь быть как они все. Если хочешь быть вместе с ними. Жить «как человек». Даже если ты не армянин (а только в соседней палате).[1] Кажется, редко в своей жизни я сталкивался..., — прошу прощения, — видел нечто более наглядное. Спустя месяц, кстати, херр профессор настойчиво повторил свою менторскую просьбу (видимо, на всякий случай, ради закрепления, не надеясь, что с первого раза проймёт), — но только уже через некоего «дирижёра» (по фамилии Сер...яков, с которым я в те поры был в общении, тоже недолго). Слушать подобное (без гримасы удивления и брезгливости) было откровенно тяжело.[комм. 17] Но тяжелее всего — понимать, конечно. По-настоящему пони...мать. Под кожей, не с поверхности. Как приговор себе (понимать). Приговор окончательный и не подлежащий никакому сказуемому. Раз и навсегда, я — принц...., пардон, — я хотел сказать, — принц’ипиально чужой и непотребный человек среди толпы подобного кланового ничтожества. И даже рядом с каждым из них в отдельности, — как бы «хороши и свежи» они ни были, эти прекрасные люди, издалека и вблизи. Вошед сюда, оставь надежду, приятель. А ещё лучше — выходи вон, не медля ни минуты. Пока на тебя не обратили внимание. И главное: не забудь плотнее закрыть за собою дверь...

Впрочем, о чём я говорю: всё пустое. С той поры... прошло три десятка лет. Затем пройдёт четыре, пять, девять..., не сомневайтесь. Все дырочки в почве (маленькие и большие) постепенно зарастут: не останется и следа.[22] — Эй, не пора ли заткнуть эту дырочку ваткой?..[23] Конец 2019 года на дворе. Зима. Старость, вероятно. Пишу второй день это дегенеративное эссе из цикла «мемуаров олигофрена» и невольно спрашивают себя: «о чём речь-то, приятель?..» — Ради чего тратишь ты скудный остаток времени и мозга на очередную человеческую пустоту и суесловие? Чего тебе надобно от этих бесконечных старче по фамилии Дедов, Дедян, Попов, Попян? И сразу же слышу откуда-то снизу и сбоку, словно дряблое эхо: «да ты, я вижу, совсем спятил, мне отвечать, что ли, на твою глупость?.. Уже тысяч пять лет как отвечено..., для таких как ты, непонятливых...» — Время разбрасывать камни, и время собирать камни...[24] Нет, не так. Опять не так...

Возможно, даже последнее... время. Потому что.

мне они таперича без надобности. Непротянутая рука. Закрытый рот. Забытое лицо. Одно слово: «человек, которого не было»...[26] — И вот, без спроса и без стука, он снова здесь. Буквально на минутку. Как призрак отца принца хамлета, например. Или осёл его величества, графа Кариньяно. Пришёл, значит, непрошенным. Сам. В чём мать родила. Чтобы сказать несколько слов, ласковых. А может быть, даже подхватить прерванный диалог... Тобою прерванный, дядя-Саша. И не как-нибудь (прерванный), случайно..., а исключительно на счёт небрежения и подлости, чтобы не вспоминать другое человеческое слово, ничуть не лучше. Совсем не хотелось бы вспоминать его, в последнее время. Среди суеты, как все. Продав дорогое задёшево. И тут же успокоившись: сначала на кровати. Потом — на диване. И наконец, даже под ним..., возможно. Ноги вздрав...[27]

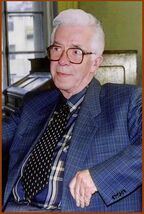

Тем более, что и без слов всё (давно) видно. Как на рентгене. Или без портов (в аэропорту). — Порт...фель. Живот. Лысина. Подтяжки (под горло). В последнее время (и всего-то делов, какие-то жалкие четыре десятка лет). Да вóт же оно, как на ладони, это твоё последнее время, дядя Саша. Присядь-ка на минуту. Пожалуй, нам с тобой есть куда оглянуться. На что поглядеть. И даже тебе одному. В отличие от прочих... Всё как тогда, в детстве. На громадном советском плакате с суровым дядькой в нахлобученной будёновке... ...и правда... маленькая

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

в

от я и снова говорю, как в первый раз: эй!.., молчок, «тс-тс», тише-тише, пьяно-пьяно, давайте без лишних воплей и криков. Всё равно, как говорится, actum est, нехитрое дело сделано и ничего тут уже не изменишь. Так чего же теперь, спрашивается, руками попусту махать? И без того на свете более чем довольно всякого мусора, суесловия и прочей шелухи, прежде всего, человеческой, конечно. И главное. Да, вóт чтó главное-то: давайте, воздержимся хотя бы теперь, на этот раз. И не станем делать из очередной мухи — очередного козла, а затем от...пускать его в огород. Или, тем более, надувать пустое место, какую-то ничтожную дырочку в земле до размеров чорного мерседеса (геленвагена, предпочтительно, не говоря уже о май...бахе) или, не дай-то бог, даже бензовоза.

- ...раз и навсегда пред...оставим эти глупые затеи тем, кто ужé — там...

И вот ещё чтó важно не забыть: чтобы никаких карикатур. В нашей галерее — только портреты. Оффициальные. Поясные. Желательно, парадные, конечно. В орденах и мундире (как картошка).

...Единственный настоящий композитор на нашем курсе, да и во всей консерватории (среди студентов, чтобы зря не поминать дохлую профессуру).[4] — Грешно сказать. Там нас было всего двое. Но я-то никогда не тянул на «композитора» (настоящего). Очевидным образом, не совпадал..., так сказать, с высоким званием «сочинителя музыки».[комм. 18] Перелёт, недолёт, всё мимо кассы...[29] Либо меньше. Либо больше. Но никогда не совпадал. Так что он там один был. Одинокий, Саша Попян. Как солитёр. Или как перст (один..., висел). Ниже пояса. Единственный композитор на весь околоток. Печальное зрелище: как и всё у них. Но ничего не поделаешь.

- Таковы были условия игры..., причём, с самого начала.

— И как всякий из этих (нормальных)..., с «комплексом соответствия», с каждым годом он интересовал меня всё меньше и меньше. Нет, я не могу так сказать. В конце концов, это было бы элементарной неправдой ради фразы. Только ради фразы. Потому что не было «всё меньше и меньше», но только сокрушённое скучное узнавание в очередном лице сто раз знакомого своего «брата», человека. Каков бы он ни был изнутри себя, будущее этого композитора было примерным образом понятно. И заранее расписано. Один из них. По рельсам. Как трамвай маршрута №31 (мимо консерватории). Глядя на него, примерно было понятно, на какую станцию он приедет таким макаром. Всего лишь, он хотел сочинять свою музыку, а затем, желательно, исполнять её и реализовывать разными способами внутри системы по предложенным правилам, как все добропорядочные советские композиторы, выполняя минимум необходимых условий и ничем не выделяясь за границы клановой нормы. И всё равно почему-то хотелось думать о нём лучше...

- Нелепый подростковый идеализм, конечно.

— Как-то, было дело, каким-то свободным часом сидел я в пустом консерваторском коридоре на подоконнике, тупо уставившись в исчирканный карандашом и разноцветными ручками лист нотной бумаги. Это был наскучивший мне черновик одной из трёх фортепианных пьес под названием «Флегмы».[комм. 19] На полях многократно разным цветом повторялось одно и то же слово: мечты, мечты, и даже rêverie (с заглавной буквы). Курьёзное название первой (крайне неуверенной) оркестровой пробы Скрябина, небольшой «грандиозной» прелюдии размером с «мышкин хвостик» (по выражению Митрофана Беляева).[30] И стыдно признаться, почему там было это слово. Ничего тогда не зная о нелепо-прекрасном и бесконечно корявом опыте Эрика Сати по написанию «искусственной музыки» (в балете «Успуд»), я пытался заниматься примерно такой же (уродистой) трансформацией скрябинского музыкального текста — до полнейшей неузнаваемости. Когда через какие-то надуманные вычисления романтическая прелюдия для оркестра (в стиле одутловатого Глазунова) превращалась в отрывистые пуантилистические звуки фортепианной флегмы... По процедуре занятие было унылое. Однако результат (спустя пару месяцев) превзошёл все ожидания. В пьесе длительностью меньше минуты скрябинские мечты воплотились «целиком». Причём, до неузнаваемости. Думаю, что никто и никогда (даже если бы такое случилось) не смог бы признать в этой флегме — скрябинскую «rêverie» 1898 года сочинения (ми минор, опус 24).[комм. 20]

|

- Больше никогда я не повторял подобных нелепостей.

И надо же случиться такой оказии: как раз во время очередной серии занудных вычислений по коридору мимо проходил Саша Попян. Увидев меня, присел рядом и тут же полез глазами в мой черновик..., честно говоря, эта его досужая манера меня сразу покоробила. Не стану слишком длинно объяснять элементарные вещи. В конце концов, только дворняжка может позволить себе открытое небрежение элементарной гигиеной дистанции. Однако, сразу отталкивать зеваку или демонстративно убирать черновик не стал: из чистой деликатности. Чтобы не обидеть пренебрежением. Или недоверием. — И очень зря. Пролетев мимо формул, не заметив нотных вычислений и даже промахнув мимо крупно написанное «rêverie» с отмеченными на нём цифровыми точками, армянский народный композитор Попов увидел только многократно повторённое разными росчерками, почерками и прочерками: «мечты, мечты...» (где ваша сладость?)..[32] Впрочем, последнего там очевидно не было, только мечты. — Почти по-отечески улыбнувшись, он положил руку мне на плечо и сказал с очевидным участием в голосе: «какие у тебя банальные названия, Юра...» — Едва не поперхнувшись смешком (от неожиданности такого оборота), я только сокрушённо кивнул. — Ну да, пожалуй, ты прав, ты кругóм прав, Саша. Вон, одна «безликая поэма» чего стóит. Нынче в консерватории — местный лидер по банальности. Но я непременно передам твоё мнение твоему тёзке, Скрябину, пускай работает над собой. — А при чём тут Скрябин?.., слегка удивился Попов. — Так ведь это его «мечты», не мои. — Но они же у тебя в нотах написаны, сверху, как название. — Ты спишь, Саша? Проснись и спи. Как в песне. Это черновик, Саша. Понимаешь, это мой черновик, мечты. Мечты, черновик. Мечты это всегда черновик. Грязный. Недоделанный. Чтобы ты знал. Ведь ты же в черновик мой влез, не спросившись. Проходя мимо. И ничего в нём не понял. Но это бы ещё полбеды, Саша. А настоящая беда, — что ты спишь и не просыпаешься, прямо на ходу. В коридоре консерватории. Да ещё и советы даёшь, Скрябину (походя). Проходя мимо (и так всю жизнь, походя, проходя мимо, по коридору)... — Впрочем, последнее я ему не сказал. Ни тогда, ни сейчас. Только подумал вслед. «Мечты, мечты...» Вечный черновик. С той поры больше я с ним никогда не разговаривал..., всерьёз. Только «в шутку», формальным текстом. Какой смысл...[комм. 21]

- — Спи спокойно, дорогой композитор...

Хотя нет, вру (в конце концов, имею полное право: как очевидец).[33] Не говоря уже о «принципе невозможности».[комм. 22] В общем, запамятовал старикан, грешным делом. Ещё был один разок (серьёзно говорю), и тоже, как всегда — в коридоре. Между какими-то лекциями. Или занятиями. А может быть, и вместо них (не помню)...

В тот раз я не сидел, а стоял (последнее обстоятельство имеет большое значение..., для сюжета) со своим драным портфелем. А мимо по коридору шёл Саша Попян. И между прочим, по тому самому коридору (он шёл), который многократно топтал почти такой же походочкой Римский-Корсаков, и Гензельт, и Глазунов, и даже Лядов (наш, пожалуй, самый великий композитор). И надо же такому случиться, что подходит он зачем-то ко мне (видимо, от нечего делать). С таким рассеянным необязательным видом, которого во всю жизнь я терпеть не могу. До сих пор. И вопрос задаёт такой же, как у них принято, плоский и жёваный: «ну как дела, чего новенького в творческом портфеле...» Не скрою: первым движением захотелось мне крепко послать его (чтобы больше задавал вопросы из русско-итальянского разговорника). Но тут же и смешно мне стало, думаю: раз такое дело, не провести ли мне «эксперимент на людях». Открыл я свой творческий портфель, слегка порылся в нём и подаю прямо в руку два листка: машинописных, не нотных. — Нá, — говорю, — почти прочтением, если хочешь. Тут совсем немного. Пол-страницы.

|

- Он берёт (как всегда, без особого удивления на лице). И даже читает.

Листки очень похожи, хотя и напечатаны на разных пишущих машинках. На первом посередине название «Жизнь как целое» и под ним убористый текст на полстранички. А на втором заголовок «Вопрос совести» и текст — совсем немногим больше. Автор рассказов не указан, подписи тоже нет, хотя внизу указана дата (неизвестно чего). Во время чтения на лице композитора Попова не отражается почти никаких эмоций. Хотя заметно, что они оба вызвали у него интерес: короткие, нескучные, почему бы и не прочитать, когда всё равно делать нечего. — Дочитав, он хмыкает и смотрит на меня с каким-то странным подозрением. — Первая вещь, — говорит он, — замечательная. Это литература. А вторая — беспомощный детский лепет. Ерунда какая-то...

Честно говоря, мне-то кажется в точности наоборот, о чём я ему и говорю со всей определённостью. — Ну ты же не будешь утверждать, что это написал один человек! — возражает Попов, — две вещи несопоставимого качества. Первый рассказ — это искусство, сделанный текст, а второй — писанина от нечего делать.

Конечно, я не стал бы утверждать, что это сделано одним автором. Даже если бы желал соврать..., или устроить выходку. Авторы очевидно были разные. Первый рассказ (где про «жизнь в целом» не было сказано ни слова) вышел из-под моей руки. Текст очень густой, сплошь состоящий из каких-то узлов, почти корявый, как мне кажется. Сюжета в нормальном смысле слова нет. А вместо него — жёсткая траектория мысли в форме какой-то мрачной игры. Второй рассказ написан моим «другом детства», Славиком Амшинским, «творчество» которого я ставил очень высоко. Во всяком случае, значительно выше своего. А вот, гляди-ка, Саша Попян сумел меня почти удивить. Едва ли не единственный раз за все пять лет нашего соприкосновения — здесь, в этой маленькой дырочке под анекдотическим названием «консерватория».

- Очередная гримаса пустого случая.

— Ну тогда всё понятно, — подытоживает Попов, — значит, ты просто вчитываешь в его прозу свой текст. По твоему рассказу даже видно, чтó именно ты туда можешь вчитывать. (— Ну надо же, думаю, как точно завернул, психолог чёртов..., и в самом деле, не «терапевт» же он, мечта так просто не приходит... вместе с нервным тиком в нижней части лица). — Пожалуй, это ты америку открыл, Саша, — говорю со смешком, — при моём-то характере и темпераменте, я вообще всюду «вчитываю». Во всё и во всех. И занимаюсь этим постоянно. Между прочим, я и в тебя тоже вчитал бы с удовольствием. Но понимаешь, какая беда: не получается. Рассказ этот... моего приятеля, он без особых проблем поддаётся «вчитыванию» и по этой причине мне нравится, как ты говоришь. Превращаясь из детского лепета в искусство. А вот с тобой всё как-то мимо. Я пытаюсь «вчитать», а ты всё боком-боком в сторону съезжаешь, куда-то в сторону Батуми или Алупки... — Видимо, не заметив главный крючок моего спича, Саша смеётся: я же тебе не рассказ!.. — И очень напрасно, — почти с вызовом завершаю я.[комм. 23]

Кажется, опять всё сказанное в пустоту. Мнацак. Слишком разными дорожками ходим. — Он здесь..., я, как всегда, — там. За поворотом.[35] Очень далеко.

- — Остаётся только удивляться втихомолку: кáк мы ещё встречаемся...,

с такими-то маршрутами.

- — Остаётся только удивляться втихомолку: кáк мы ещё встречаемся...,

— Для начала преврати свою жизнь — в слово,

а после уже можешь делать из неё всё что угодно.[3]

Удивительно сказать, но ни зимой, ни весной 1895 года (на втором курсе консерватории), за всё время истории с пресловутой попыткой моего исключения Саша Попов не вы...сказал (мне) на эту тему ни слова. Даже наедине (визави). И не то, чтобы я ждал от него чего-то (...от него, кто очевидно был единственным композитором на курсе из десятка студентов). С того памятного разговора (с волосатыми руками) во время вступительных экзаменов мне и так было всё примерно понятно. Тем более, не было ни интереса, ни малейшей обиды, короче говоря, тогда его молчание у меня не вызвало никаких эмоций (я сам готов был в любую минуту забрать документы и отправиться вон..., так бы и случилось, если бы не профессор Цытович). Но спустя годы..., тонкая интеллектуальная тишина с привычным «пожёвыванием губами» стала для меня дивным человеческим примером только по одной причине: будь ситуация зеркальной..., я бы так не смог — умолчать. И оставить бездействием тоже не смог бы. — А он смог. Всё смог. Титан. Герой. Саша Попян, любимый студент декана теоретико-композиторского факультета, маленькой дырочки в земле. — Не будем забывать, это был ещё Советский Союз. В полный рост. Тот самый: брежневский, застойный. Ещё никакого Михаила Горбачёва (в натуре). И даже на горизонте. Ни про «перестройку», ни, тем более, про «гласность» нет даже и помину. И даже до смерти дорогого товарища Черненко (Константина Устиновича) оставалось чуть больше двух месяцев.[комм. 24]

|

- ...а во лбу звезда горит...[37]

...в те старопамятные времена я ещё не знал текстов Эрика, по вполне понятным причинам. Идеологически сомнительные для советской власти, они не были ни переведены, ни изданы, я это ещё за них не сделал. А жаль! Знай я кое-что из текстов Сати последнего года жизни, то наверняка дал бы дяде-Саше номинальное прозвище — Arrivée!..[7] Несмотря даже на всю его мечтательную вялость и вальяжность, казалось бы, препятствующую всякому arrivée.[комм. 25] А потому, в отсутствие теоретической базы, мне пришлось открывать свой велосипед и изобретать очередную Амэрэку. Как следствие, единственный будущий комозитор на курсе 1983 года едва ли не с первого года получил у меня частное определение, вполне в духе советских аббревиатур: «Попов-5К». Причём, цифра пять не несла особенной нагрузки, кроме стилистической. «Пять Ка» звучало не только рифмой к фамилии, но и напоминало про другой «романс» дядюшки-Пруткова («Пятки некстати»). Главным из всех поповских «К» был вечно презираемый мной Конформизм, конечно. Человек рассудительный и уравновешенный, Саша Попов не только не собирался прошибать красную кирпичную стену лбом, но и вообще (как старый легист-конфуцианец) исходил из существующего порядка вещей, каков бы он ни был. К нему нужно было приспособиться, чтобы жить. Все остальные «к» пристёгивались к нему как последствия, с разной степенью соответствия: Клановость, Конвенциональность, Карьерность.., в конечном счёте, коллаборационизм. Конструктивно и спокойно, Саша был готов сотрудничать с «оккупантами», и даже служить им в меру своей мечтательной вялости. В пределах разумного, конечно. Но прежде всего, не служить, а использовать, конечно, — как добрый обыватель от мира сего: ради целей личного Комфорта (вот и ещё одно «Ка» выскочило). Конечно, карьерист из него был не бог весть какой (в силу той же лености и ума, выше среднего), но дела это в целом не меняло. Подобные вопросы имеют, в конечном счёте, только один ответ: да или нет (женский вариант «может быть» не рассматривается). Очевидно, Саша был «не прочь» вкусить разные сорта социального успеха, особенно, если для этого не нужно вылезать из штанов. — Вероятно, кое-кто и возразил бы мне: а кто ж от них откажется?.., позабыв, с кем он, собственно, разговаривает.[4]

- Регулярно забывал об этом и он, психиатр мечты...

Хотя..., хотя и не так сильно и не так жёстко, но сидел в нём, всё же, тот неодолимый изъян, который раз и навсегда отделяет человека нормы, заурядного жильца-потребителя (наподобие таракана) от Высокого Инвалида.[9] Потому и вспоминал тоже..., время от времени. Вспоминал кое-что такое, лишнее (для всех пяти Ка), что лучше бы и не знать вовсе... Никогда не забуду одну его фразу, произнесённую неожиданно громким и чётким голосом — во время обычной лекции по истории музыки XX века. Темой в тот раз, кажется, был пресловутый Стравинский... (или может быть, он возник между делом, как проходящая фигура, сейчас уже не припомню). Поначалу я старался терпеливо слушать благоглупости мадам Ковнацкой в адрес несомненных талантов «царя-Игоря». Наконец, не в силах сдержать раздражение, я недовольно буркнул (на всю аудиторию): «при чём тут музыка! Единственный секрет успеха Стравинского состоит в его блестящей... лысине». В аудитории раздался «осуждающий смех», причём, от неожиданности засмеялись все, — включая лектора.[комм. 26] А затем в наступившей краткой паузе прозвучал голос Попова, тем более странный, что в нём, казалось бы, полностью отсутствовала не только логика, но и простая речевая последовательность:

— А что Вы смеётесь?

Юра единственный среди нас, из кого может выйти что-то настоящее...

Ну вот, мы и договорились,[комм. 27] дорогой мой господин психолог..., нет, психиатр..., — миль пардон, я хотел сказать: терапевт, конечно. Словно бы они двое обои иной раз начинали бороться внутри человека по имени Саша Попян (интересно, а где при этом был композитор?), однако второй легко побеждал с разгромным счётом, а от первого оставались — только слова. Тень слов. Умение видеть не картинку, а существо или даже изнанку происходящего. Анализировать сложившийся (у них) порядок вещей и действовать в соответствии с выводами. Способность выстраивать систему ценностей и в согласии с ней ставить (перед собой) цель. А затем добиваться её. К примеру, прошибить толстую кирпичную стену. Лысым черепом. Великое качество, между прочим, отличающее того же Высокого инвалида от человека нормы.[38] Все эти экстраординарные (инвалидные) способности, в отличие от большинства людей нормы, содержались в твоём характере (и жизни), Саша Попян. Впрочем, мы (у)видим, — на чтó ты пустил их. Спустя год, пять, десять, тридцать... Ничуть не сомневаюсь, что ты и без меня всё это прозрачно видишь, Саша (если когда-нибудь смотришь, туда). Несомненно, что я всегда смотрел на тебя с несравнимо бóльшим вниманием, пытаясь «вчитать» такие материи, которые вовсе не входили в твои планы. Поскольку главным из них было: плыть дальше по течению, время от времени подгребая туда, где лучше... клюёт. Нет-нет, не подумайте, что в словах моих содержится какая-то тень... осуждения. Или пренебрежения...

- — В конце концов, ведь это так естественно...

— Юра единственный среди нас, из кого может выйти что-то (на)стоящее...

Нет, нет... Не могу сказать, чтобы мне доставляло или, тем более, доставляет теперь какое-то удовольствие воспоминать эту фразу. Или просто повторять её, — как раз потому, что не просто (повторять). Не так уж и просто всякий раз смотреть, видеть — как человек высокого уровня, не только далёкий от нормы, но и более того: с экстремальными задатками, очевидный инвалид духа (хотя и так же очевидно скомпенсированный..., с точки зрения психологии и психиатрии), носящий в себе уникальные данные и такие же возможности, — употребляет их (как топливо или энергию) ровно на то, чтобы вернуться к норме. Коллаборировать со средой. Приспособиться к существованию в ней, а временами, когда это необходимо, даже — мимикрировать. Тем самым, теряя главное, что у него есть. — Куда легче смотреть на те же усилия обычных людей среды, которые, по сути, занимаются тем же, бодро конкурируя за пропитание и грошовую славу. По сути, они всего лишь соответствуют себе, маленькие олухи сегодняшнего мира. — Но не таков был случай Саши Попова. Со всей очевидностью он разменивал свою неразменную монету (пускай, и не слишком большого номинала) на медяки обычной, а временами даже обывательской жизни. Причём (и я выделю это особо, в скобках) делал это в реальном времени, прямо у меня на виду. Не буду врать (как врач) и преувеличивать (как он же). И не скажу, чтобы наблюдать за ним было мучительно. Но никакой радости это не доставляло. Во всяком случае, лишний раз смотреть в ту сторону не хотелось. Только если наткнёшься глазами..., поневоле.

|

- — А там постоянно происходило что-то не то...

- — И маленькая дырочка в земле, похоже, увеличивалась.

- — А там постоянно происходило что-то не то...

Впрочем, с каждым годом я бывал в какой-то «alma materi» всё реже, а потому видел всё меньше. И поневоле возникала надежда (впрочем, безосновательная), что скоро совсем перестану... видеть. И слышать — тоже («...в соседней палате замолк армянин»).[1] Во всяком случае, поэзия не исключала такой возможности. Кажется, это было на четвёртом курсе, во время «изучения» курса свободной полифонии (которую я посетил два-три раза, чисто номинально). В рамках обязательных практических заданий было необходимо сочинить с десяток разных фуг, по списку. Одну из них, для смешанного хора a capella, как сейчас помню, двух’темную фугу с совмещённой экспозицией, эпическая вещь, — я написал как раз на этот текст. Сейчас пишу строчки своего поповского мимо’ара (кстати, затянулось оно что-то, кончать пора), а в голове постоянно звучат, прокручиваясь как на сломанной пластинке, обе темы, наложенные друг на друга в контрапункте. «На мягкой кровати лежу я один, в соседней палате кричит армянин...» — по оказии как-то наиграл эту вещь (по нотам) Саше Попову. Он по своей нервической привычке всё подмаргивал (челюстью), поводил плечами и повторял ничего не значащее: «интересно, интересно...» (как нервный тик). «Интересно, интересно». — Эх..., и чтó тебе интересно, Саша?.. Да разве это тебе интересно, друг ситный?.. — ведь видно же глазом невооружённым, что дерьмо тебе жрать интересно, на пустом месте, в дырочке своей малой, мнацак!.. И ведь уже изготовился, начать пытаешься. Ложку облизал припасённую, для блезиру. Чтобы не как все, а тихо, с приличием... Без суеты. Где надо, поклониться (не усердствуя, с достоинством); где положено, промолчать; где требуется, подмахнуть.. — «Эту фугу..., фугу с двуспальной экспозицией на стихи Владимира Жемчужникова, говорю, я тебе посвящаю. Особенно, говорю, репризу евоную. Последнюю часть, где хеппи-энд, всё тихо, и армянин в соседней палате замолк, уснул, наверное... Как ты, Саша...» — Интересно, интересно...

- — Одно слово: романс. Жестокий романс.[40]

Это же так не трудно, Саша, быть «нá голову выше», когда у остальных попросту нет никакой головы. Но куда хуже, когда пытаешься с ними, безголовыми, сотрудничать, коллаборировать, приспособиться к ним. И всякий день говорить на их языке. Поступать как у них принято. Снижаться до их уровня, думая про себя: сам-то с собой я прежний, и наедине с бумагой всё могу. — Нет, друг дорогой. Мимо. Так не получается. Потому что за всё платить приходится, за всё. И сполна. Золотом за медяки. Кровью за дерьмо. Для них-то, для клана и для клаки совсем не проблема, когда ты себя понижаешь до неё, наклоняешься (или кланяешься). И так ведь каждый день, всю жизнь. И между врачей. И между композиторов. И между родственников (покойного). И между «наших» (которые вечно в соседней палате, кричат). Всё ниже, и ниже, и ниже, полёт наших пламенных птиц,[41] — и так до самой земли, до общего уровня. А всякое повторение быстро в привычку входит. Да и планку высоко держать — лень, брат. Для такого упрямства совсем бешеным нужно быть (как этот... Юра). Да и мотивации особенной к тому нет. Зачем? От этой планки одни проблемы. Житейские. И душевные тоже. Легче же вровень быть. Оставаться наблюдателем. А жить вровень с тем, что надо, и делать — что ждут. Элементарный комплекс соответствия к этому приводит. А соответствие ведь — значительно лучше, чем несоответствие...

- — Мы это хорошо понимаем..., и помним...

Юра — единственный из нас, который... из кого...

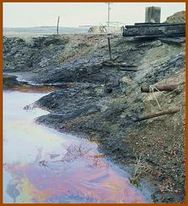

Должно быть, какие-нибудь отдельные ренегаты меня ещё и спросили бы, напоследок: а музыка? Как же музыка? Ведь речь же здесь идёт про композитора. Он же — композитор, ком-по-зи-тор Попян. И автор эссе про него — тоже композитор, ком-по-зи-тор Ханон. И вот, сколько уже слов сказано вокруг да мимо, про врачей, армян, психиатров и прочую околесицу, а про музыку — до сих пор ни слова. — Молчок! Тишина (точно, как на фотографии в начале страницы). Ведь он же композитор, значит, сочинял какие-то сонаты, квартеты, концерты, симфонии?..

— Ну да, большое спасибо (за напоминание..., и за слова тоже). Достаточно. Собственно, вы сами в двух словах очень точно очертили почти всё, что я мог бы сказать. Про его музыку. Кажется, уж сколько раз я твердил (в пустоту, как всегда в пустоту, мнацак), что музыка, любое искусство как таковое меня меньше всего интересует. И всегда так было. И в девяностые. И тем более, в нулевые. И теперь. И в те времена, консерваторские, когда для нас со Скрябиным речь о музыке могла идти только как об инструменте. Ну, например, чтобы мир слегка захлопнуть. Или, на худой конец, людей в целом привести к знаменателю... И что же, в таком случае, я могу сказать о композиторе Попове, Попяне? О его музыке. — Только то и могу сказать, что уже сказал: да, композитор. Да, музыка. — Крепкий профессионал. Добросовестный и вдумчивый. Часть клана. Порождение среды. Такой же как они. Немного умнее чем они.

- — Всё в пределах возможного. И не более.

При первом соприкосновении его музыка вызывала у меня значительно меньше интереса, чем он сам. Сказать: маленькие качели вокруг Канчели, — и то будет неправда. Херр Попов сочинял в точности то (и даже с избытком, сверх того и выше того), что требовалось и нужно было сочинять. В этой консерватории. Среди этих профессорских профессоров и членских членов (союза композиторов). — Пятое Ка, не более того... (и снова — ах как некстати — всплыл из памяти... словно живой, старина-Эрик со своей древней статьёй июня 1922 года..., статьёй, которую я никогда не читал..., но зато несколько раз переписал наново)...

...Исполнение на одном из концертов «идущего волка» прекрасной симфонии Альбера Русселя стало превосходным и благородным событием, взволновавшим наши мутные музыкальные воды. О ужас, о страх! — в них излилась ещё одна порция настоящей звуковой анархии — призрак, более известный под именем како’фонии. — Да: концерты «идущего волка» теперь таковы. И более того, добавлю хладнокровно: это не очень-то красиво, не очень-то красиво, так я повторял раньше и повторяю ещё.[7]

Собственно, здесь, между слов и скрывалось поповское пятое Ка, с самого начала не вызвавшее у меня ни малейшего интереса. Но вовсе не в како...фонии была беда или проблема.[комм. 28] Но в том, что в ней, в этой музыке, при всей её талантливости и «крепко-сделанности» с точки зрения профессии (клана), не содержалось ровно никакого <отдельного> смысла.

|

- — И я не случайно добавил здесь лишнее <про...пущенное> слово...

Само собой, тс-тс (два пальца к губам, как в начале главы), молчок! ни слова, о друг мой, ни звука!.., — я не говорю ни о пресловутом «музыкальном смысле»..., как это у них принято,[43] ни о каких-нибудь конвенциональных «художественных идеях» с личностным оттенком (чума на оба их дома). Мне кажется, пора бы уже сократить фундаментальные пояснения и не плясать каждый раз от печки, с усилием вспоминая: а с кем, собственно говоря, вы имеете несчастье тут со...общаться. Пожалуй, говоря сию минуту, мне проще всего было бы пояснить эту разницу на двух реквиемах. Как на (двух) пальцах.

► Для начала, вот один из них, написанный композитором Поповым почти сразу после окончания консерватории (в 1989 году). Композитору было 33 года. Произведение звучит 33 минуты. Камерный состав исполнителей. Впечатляющие звуковые приёмы. Глубокое и значительное сочинение, несомненно, вставшее в ряду лучших сочинений своего рода: реквиемов Керубини, Верди, Брамса, Форе, Лигети (перечислять напрасный труд).[44] — В конце концов, исполненное в середине девяностых (далеко не сразу), оно удостоилось похвалы самогó Андрея Петрова (бес...сменного председателя Союза композиторов Лениграда), который назвал Реквием Попова — «одним из самых выдающихся произведений последних лет».[комм. 29]

► И на другой стороне, ради простоты примера, тоже реквием, только — «Закрытый» (Requiem internam) этого... «единственного из нас, который... из кого» (дальше забыл). Произведение написано на восемь лет позже. Но композитору в момент сочинения было тоже 33 года. И состав исполнителей тоже камерный (для «13 экзекуторов», как указано в партитуре). Реквием звучит 133 минуты. Впрочем, здесь наглядно не хватает частицы «не», поскольку реквием не звучал и со всей очевидностью не будет звучать в их мире — никогда. Как следствие, он никогда не удостоится похвалы композиторов Петрова, Иванова или Попова. Тем не менее, уже сейчас можно без сомнений утверждать, что эта вещь, в высшей степени релятивистская (не случайно же этот реквием называется ещё и «альбигойским») и проникнутая пафосом тотального отрицания общечеловеческих ценностей, не находится и никогда не будет находиться в ряду лучших сочинений своего рода: реквиемов Керубини, Верди, Брамса, Форе, Лигети или Попова (перечислять напрасный труд). Хотя только уже по той причине, что в момент сочинения уже не находилась в этом ряду. Она деструктивна в основном своём замысле, проникнута пафосом декоративного кинизма, лишена необходимых признаков конвенциональной музыки и заранее не находится в её контексте. Кроме того, срок её жизни ограничен и не пройдёт десятка временных шагов, как она (он, реквием) исчезнет в реке бес...смертия (под названием Ждановка, не Стикс) вслед за остальными бес...смертными партитурами этого автора. — Ничуть не сомневаюсь, что оба реквиема там встретятся.

- — Ite! Missa est, — как хотелось бы сказать в последнем случае.

- ...и, желательно, — забудьте дорогу обратно...

- — Ite! Missa est, — как хотелось бы сказать в последнем случае.

...или пятьдесят шесть...

маленький

конец

конец

( последнее слово из-за двери )

В соседней палате кричу я один.[45]

( М.Н.Савояровъ )

|

в

се последние годы (а там, в коридорах консерватории, тысяча извинений, они все были последними, все наперечёт)..., каждый раз, натыкаясь на него (без уточнения имени и фамилии) взглядом, меня не покидало слегка ироническое ощущение потери (не в первый, и не в последний раз, разумеется). — Сестра, фибриллятор(-де). Скорее! Сушить! Кислород! Тампон!.. — Нет, всё напрасно (дурная симфония), как мы ни старались. Пациент оказался безнадёжен. «Кажется, мы его потеряли» (он вернулся туда..., к нормальной жизни). — Не скажу..., нет, не стану напрасно выдумывать, что оно..., это ощущение было острым или трагическим, однако неприятным — уж точно. И долгим. Вернее говоря, хроническим. Как ноющая зубная боль. Или послевкусие от вашего помидора... второй свежести.

- Впрочем, оставим его в стороне... до следующего случая.

Но прежде всего..., действуя (тихой сапой) в традиционном для себя ключе,[7] я бы предостерёг тех немногих самоубийц (из числа партизан, не иначе), которые каким-то чудом дочитали попянское эссе до этого места, таким образом, осуществив подвиг беспримерной силы, и вопреки всему — остались в живых. Приветствуя вас сдержанным поклоном — на этом месте и в строго определённый момент времени, я бы советовал не продолжать далее в том же духе. Давайте, покорее закроем эту книгу и расстанемся... если и не друзьями, то, по крайней мере, шляпными знакомыми. Итак, достаточно слов, я подытоживаю проведённую работу. Не нужно читать дальше..., и плодить напрасную скорбь: её и без нас уже наплодили соответствующие лица и компетентные организации — более чем достаточно. Оставим написанный текст в покое..., и не будем напрасно тревожить его своим праздным глазом.

- Почему я так говорю?.. Очень просто.

- Проще не бывает.

- Почему я так говорю?.. Очень просто.

Потому что... Потому что дело идёт о том, что здесь, несколькими десятками строк ниже, будут о(б)суждаться предметы, на мой вкус, глубоко низменные и недостойные. Причём (и это я подчеркну особенно), недостойные не только героя затянувшейся саги, но и меня самого. — Потому что..., мягко говоря (очень мягко), — лицу моего на... звания и статуса не гоже, совсем не гоже осквернять себя прикосновением к подобным предметам. Как с позиций элементарной чести, так и — честности, конечно. Но прежде всего (и эти слова я снова подчёркиваю, на этот раз двойной жирной чертой), лицу моего на... звания и статуса не гоже ничего знать об этом. И вот как раз здесь, между слов, и заложена та самая мина (хотя и хорошая, но при плохой игре), которая и заставила меня нарушить... И переступить... И даже, прошу прощения, слегка вляпаться... туда. В неё, в эту вашу жизнь...

- — Мадам, месье... Ничего личного, не так ли?..

В конце концов, не я же всё это наделал. И не я выдумал (уж такой-то ерунды я отродясь не «вчитывал», мнацак). И даже не пытался разузнать. Здесь, как говорится, у меня полное али-ли-би-би. Не состоял, не участвовал, не интересовался. Не собирал никаких слухов. Не вступал в диалоги на подобные темы. Ничуть! Никогда! — ни единого разóчка я не вступал в беседы с доктором Попяном в подобном, так сказать, личном ключе. Как и полагается в подобных случаях, был неизменно рассеян и невнимателен к обывательским мелочам, пропускал всякую дребедень мимо ушей, сквозь пальцы (ног) или вообще — пускал пó боку. И он тоже, как человек тонкий и ненавязчивый, я надеюсь..., и даже стыдливый (всё же, «психолог в мечте», чорт!) никогда не пытался навязать мне хотя бы пару слов, парафраз об этом не...существительном предмете, решительно несказуемом в моём присутствии.

|

- — Всё происходило в точности напротив, как всегда.

Вы сами, да-да, вы сами собственноручно (или действуя через своих представителей) пришли и запихнули мне в уши эту, с позволения сказать, человеческую дрянь. Ту самую, которая составляет обычную жизнь людей нормы. Для них — необходимую и достаточную, житейскую и важную, собственно, ту самую, которую они и принимают за проявление собственного существования, главное и единственное. А для меня — пустую и ужасную, в итоге — незабываемую. Такую, о которой, может быть, и хотелось бы ничего не знать, — да уж поздно, брат, поезд ушёл.[комм. 30] Вернее говоря, пришёл. В один прекрасный день пришёл некий (имярек, болван, пошляк, обычный человек) и лишил тебя... священного права на незнание. Как чести (лишил). Фуй, как некрасиво.

- — Вот-вот, и я как раз — о том же.

- — Пред...упреждаю. Как честный человек.

- — Вот-вот, и я как раз — о том же.

Не надо, значит, читать дальше. Потому что там, ниже, и находится тот человеческий низ, о котором лучше бы не знать. Даже если вы сами — совсем не знать, а такие же. Оттуда родом, и живёте тоже там. Всё равно не надо. — А значит, ставим здесь жирную точку, и расстаёмся подобру-поздорову.

Как любил приговаривать один мой приятель, очень старый приятель: оставим этот палец на своём старом месте, где лежал. Всё равно из него больше ничего (путного) не высосешь.[6] Так..., один гной и старая селёдка. — Я же, тем временем, продолжу своё маленькое дело, чтобы вскоре довести его до такого же (маленького) конца. Точно так же, как прежде (приняв решение) доводил до финала свои партитуры, картины, оранжереи или книги,[комм. 31] а теперь (приняв решение), отправляю их — обратно..., ровно в ту дырку..., прошу прощения, я хотел сказать, ровно по тому адресу, из которого они пришли.[комм. 32] Как я уже сказал (выше..., значительно выше),

- ...время возвращать камни..., не правда ли, Саша?..

ведь он единственный среди нас..., из кого... может... выйти...

Прозрачно понимаю, насколько я пристрастен (к нему, почти непричастному). И насколько сильно переоцениваю этого человека, применяя к нему гигантские мерки (для слонов или бизонов) и резко завышенные критерии, что называется, сужу по верхней планке (именно по ней, родимой: судил, сужу и судить буду). — В конце концов, сам Саша Попян непременно заметил (бы), что я опять «вчитываю» (только на сей раз уже — прямо в него, родимого). И оказался бы феноменально (не)прав... — Только по одной причине (между прочим, той сáмой «причинной причине», которая до сих пор сидит у него внутри и будет там сидеть до последнего карачуна). Одним словом можно было бы сказать так: сам виноват. Заслужил. Или ещё короче: сáм такой!.. Да... В силу всё той же (пресловутой) инвалидности натуры, он сам (не я, нет!) первоначально задал эту планку, заранее завышенную. Сам для себя, конечно. Наедине со своим изъяном. И никто не стоял у него над душой..., и не заставлял сделать именно такой выбор. И никто, кроме его внутреннего инвалида. Только он сам. А раз выбрав, ужé стал потихоньку размышлять, аки брадатый философ в сандалиях. И начал сочинять (музыку). И мечтать о психиатрии (психологии). И вставать на цыпочки. И пытаться тянуться повыше, в ту сторону, куда нормальный человек (в своём уме) не тянется. А затем, как это широко принято (у них), почувствовал на своей шкуре, насколько это трудное и неприятное занятие. Вдобавок, не приносящее никакой прибыли. Одни шпильки и огарки. И увидев, уже не так хотел вставать на цыпочки. И потихоньку пошёл на понижение. Относительно самого себя (не говоря о прочих присутствующих). И по отношению к ним (тоже)..., пошёл на понижение, типа снисхождения. Ради всё той же лености, благополучия, спокойствия и — коллаборации, конечно. А ещё, ради прекрасного процесса коллаборации с господствующим субстратом: Петровым, Ивановым и, конечно же, — с самим собой, Сашей Попяном. А дальше ещё и возраст..., и семья (с тремя собаками среднего размера). И «трудности» в стране. И очередные времена перемен, будь они неладны. А затем следующие, ещё, ещё.

|

- — Куда как чуден создан свет...[49]

Пожалуй, достаточно. Не стану углубляться в лишние детали (они все тут лишние). — Обыкновенная история: всё более чем просто и понятно.[50] Человеческое, слишком человеческое.[51] И здесь я не пытаюсь открыть велосипеда или изобрести америку. Всего лишь — занёс руку, чтобы постучать в дверь, давным-давно закрытую и поросшую мхом с плесенью. В конце концов, не всё же он растерял по дороге. Как минимум, остался аппарат (не побрезгую повторить)... Умение видеть не картинку, а стержень или даже изнанку происходящего. Анализировать со стороны сложившийся (у них) порядок вещей и действовать в соответствии с выводами. Способность выстраивать систему ценностей, а затем, в согласии с ней, ставить перед собой некую цель (чаще всего, конкретную, конечно). А затем последовательно добиваться её. — К примеру, если перед тобой толстая кирпичная стена, почему бы не прошибить её?.. Например, собственной лысиной (обычно это единственный инструмент, имеющийся под рукой). Великое качество, между прочим, отличающее того же Высокого инвалида от человека нормы.[38] Все эти, мягко скажем, экстраординарные способности, со всей очевидностью, имели крупные ростки в твоём характере (и жизни), дядя-Саша Попян. Именно они и позволяли мне брать изображение твоего лица с плоского экрана жизни и «вчитывать в него» нечто по «высшей мере» (или, по крайней мере, по планке выше среднего). — Которую ты сам, без тяжких сомнений, сразу задвинул куда подальше. Ради ценностей несравнимо более конкретных и осязаемых.

- — В том числе, и руками, конечно.

И безнадёжно забывая, что любой принцип — бесконечная палка о двух началах (и одном конце... маленьком). Тем более, когда речь идёт о «выборе» системы ценностей или «жизни как целое». Принятое за главное — требует непрерывного присутствия и затрат. Оставленное сбоку, второстепенным — неизбежно усыхает и теряется за неупотреблением.

— единственный среди нас..., из кого... может... выйти...

Аз грешен. Не раз вспоминал, бывало, каким дивным курьёзом, почти анекдотом из области собственной психологии стало для меня одно из писем, присланное мне летом 2013 года Борисом Йоффе (в те времена мы были с ним едва знакомы). Завершая работу над своим эпическим талмудом о советском симфонизме, он сначала запросил у меня материалы по моим работам, соответствующим техническому заданию,[52] а затем, как это случается, завязалась переписка на темы близкие и (не столь) отдалённые. Само собой, понимая его корпение над книгой буквально, я не преминул высказать Борису горячее сочувствие, что ему (ради конкретного текста книги) приходится рыться в необъятной куче дерьма (часто с кровью), вытаскивая оттуда перепачканные сгустки сомнительного качества. И не только слушать советской тонны какофонии, но и перелопачивать громадные кучи сопутствующего им компоста, буквально, рыться в могильниках, иногда — свежих. А иногда и в таких же кучах навоза. Несмотря на подвижнический пример дедули-Шумахера, я никогда не обладал способностью к подобным петушьим подвигам. Его ответ, как всегда, почти по-немецки взвешенный, меня не только восхитил, но — прямо скажем, пред...восхитил. Привожу оттуда две точные фразы, с его доблестного раз...решения: «Авгиевы конюшни (опять лошадки) — да, наверное, ...но Вы же знаете, где обычно можно найти жемчужину! Некоторые композиторы были для меня настоящим открытием, например, Лятошинский или Попов...»[53]

|

- — Признаться, прочитав последнее, я невольно подавился (от неожиданности).

Конечно, можно было заранее предполагать, что Борис — настоящий поэт жанра. Но столь сногсшибательной рифмы я никак не ожидал, признаться. Спустя четверть века... получить внезапный привет издалёка. Попов!.. Комозитор Попов!.. И где? Прямо там, в гнезде разврата, легендарном Карлсруэ (где якобы публиковались срамные книги Шумахера, Лонгинова, Тургенева и Некрасова),[55] вылезающий из обширной кучи советского симфонического дерьма. — Какое удивительное совпадение. Наверное, такое бывает раз в целую жизнь. Или в нецелую. Спасибо, Борис!.., это была великолепная провокация, хотя и совершенно невинная.[56] Без тени преступного замысла. И прочих там... намерений. Значит..., страшно подумать, приятно представить, мы с комозитором-Поповым окажемся на соседних страницах исторического талмуда, завершая мутное течение советских симфонических (сточных) вод. Не медля ни минуты, отправляю автору музыкального исследования встречный вопрос: «Вы герой, Борис! — в отличие от меня. А скажите, Вы тоже списались с Поповым, например? Или восхищены безконтактно? Да».[57] — А тем временем, не на шутку вдохновлённый, сажусь за лист серой бумаги и за полчаса набрасываю в основных зёрнах — это маленькое поповское эссе. На волне внезапного открытия. — Текст, который никогда не собирался писать. Специально для Бориса. Отлично зная, что не отошлю его. И скорее всего, оставлю навсегда преть в архиве..., до полного сопревания.

- — Неподалёку от «Requiem Internam» неизвестного автора (конец прошлого века, Савойя).

Ответ Бориса, впрочем, стал ушатом холодной воды, таким же немецким. На следующий день я прочитал две строки, похожие на некролог: «Попов, который меня привёл в восхищение — это Гавриил, его уже давно нет в живых, и по мэйлу или телефону с ним не свяжешься». Само собой, читая фразу, в которой могли быть рядом Лятошинский и Попов, я ни на секунду не сомневался, что речь идёт именно о Гавриле (уже втором музыкальном Гавриле и втором музыкальном Попове, которого я знал при факте своей жизни).[комм. 33] Но всё равно не желал допустить, что сакраментальное воспоминание снова ускользнуло... прямо из-под носа. Соблазн оказаться на соседних страницах с дядюшкой-Попяном..., удивительная рифма (как «рахманинов со скрябиным», мягко выражаясь). И в страшном сне не приснится подобное посрамление в лучших надеждах: «Юра — единственный...»

— вóт что я тебе скажу (после всего)...

Разумеется, тогда я не отослал Борису своё поповское эссе, оставив закрытый текст без движения... куковать в архиве. И только теперь, спустя шесть лет оно появилось — здесь, дополненное и сокращённое одновременно. Хотя, думаю, это было далеко..., и очень далеко не лучшее решение: опубликовать подобный опыт, замаскированный под «мемуары в бутылке», наподобие шифровки из затонувшей подводной лодки (ни о чём, ни о ком, якобы без цели, якобы без смысла, перед тем как окончательно уйти на дно), распутать или хотя бы «опознать» который мало кому под силу. И даже про...честь...

А тогда..., тогда герр-Йоффе получил от меня буквально следующее: «простите, это была сомнительная (по качеству) шутка, решить что Попов всё-таки Александр, а не Гаврила. Хотя, согласитесь, связаться по майлу с последним... Рискну предположить, что это могло бы стать украшением (а то и «гвоздём») Вашей книги. Но если уж речь зашла о композиторах с мессионерской фамилией Попов, пошлю Вам ещё один рояль в кустах, который всплыл после Вашего «Лятошинского с Гаврилой». — Наверное, Вы искали в интернете какие-то артефакты относительно моей музыки. Понимаю, что там очень мало чего есть. — Да, это моё несомненно достижение: почти всё я оставил под спудом своей длани. И всё же вот что мне вспомнилось в связи с двумя Пóповыми. Года полтора (или два) назад мне прислали ссылку на какой-то диск (вышел в США, якобы) с музыкой современных питерских композиторов. Могу поискать в архиве, но думаю, Вы его видели и без меня. Там пиратским образом были вставлены два моих трека — «Убогие ноты в двух частях» (меня никто не спрашивал, но я знаю, кто своровал).[59] Вещица эта на полгода более ранняя, чем «Что положено» для фортепиано с оркестром.[комм. 34] Кстати о птичках, в том же диске — сочинение под названием «Омега» под авторством Попова (не Гаврилы, нет). Правда, я её не слушал. Не любопытен до новинок како...фонии. Но про себя отметил, что мы с ним всё же «встретились». Хотя живём уже четверть века на разных планетах, к сожалению. Однако я не о том... Среди треков диска значилось какое-то криминальное сочинение, трижды жёваное название которого я не берусь сейчас вспомнить, но что-то производное от слова «Моцарт», который для меня ничем не лучше Чичероне. Обратите внимание, я повторяю: эта вещь там значилась под моей фамилией... Но увы, подобной дряни я не писал отродясь. Водки не пью. Но думаю, даже мертвецки пьяный я бы не докатился до такого «убожества» (в двух частях). В принципе, это дело меня не слишком интересует и не слишком заботит (как и музыка вообще). Но я бы не хотел, чтобы Вы решили всерьёз, будто это совершенно бесцельное сочинение (неизвестно чьё) выданное за моё — действительно мною писано. Например, в состоянии метемпсихозы. Немногим лучше, чем просто плевок в унитаз. Немногим хуже, чем просто музыка.[комм. 35] ...и всё же, может быть, хоть Вы докопаетесь, чью это под(д)елку выдали за мою? Курьёзно».[60] — Словно белый шум, заполнивший поле видимости без особого смысла и значения... То ли призрак (отца Гамлета), то ли чучело (его же). Из далёкого прошлого, случайно вернувшегося и подступившего к горлу. Тот, кого уже давно похоронили. «Выползок». Мертвец с обаятельной улыкой Гоголя, на пару минут вылезший из-под земли.

- — Зачем это, к чему?..

— Не стану (слишком долго) продолжать в том же духе и только напомню ещё раз (с настойчивостью более чем немецкой): мадам, месье, мадмуазель... (последняя особенно). Не раз и не два: я вас предупреждал. Не читайте дальше, козлёнком станете. И вот, оно, наконец, случилось.

|

- — Рад вас приветствовать, госпожа баранесса.

Наша консерватория за...кончилась в 1988 году. И моя, и его одновременно. Но для меня... (в отличие от него, сладенького) она кончилась принципиально (в виде клана и клаки), вместе со всем, что в ней было. Получив пустой (читай: свободный) диплом без народохозяйственного трудового распределения, я покинул постылые двери с намерением «никогда более»... Разумеется, так и вышло. У меня. — Совсем не ту картинку нарисовал для себя дипломированный врач с образованием комозитора (фамилию его я не уточняю из скромности). Увы, но факт. Пожалуй, последней поповской каплей (для меня) стало нечто..., как кажется, не имевшее к музыке уже ни малейшего отношения. И вообще — к искусству. Эка странность!.. Трудно начать. Ещё труднее выдавить из себя эти слова... Даже не знаю, с чем бы это сравнить. — Ну..., как если бы некий (не слишком) молодой композитор (имярек), условно назовём его «Саша Попян», внезапно пришёл бы в консерваторию полупьяный, в джинсах, с бутылкой пива и двумя размалёванными девицами с Николаевского вокзала, — а я бы на этом основании написал разгромную рецензию, в которой объявил его последнюю симфонию (№5, героическую) «творческой неудачей». Или подал на него заявление в профком и заставил жениться (как сáмого распоследнего Мнацаканяна).

- — В общем, ерунда какая-то на постном масле.

Не скрою, мне было жаль с ним «расстаться». Несмотря даже на то, что никогда я не считал его «своим», близким. Но прежде он всё-таки оставался инвалидом, хотя и относился к весьма распространённому числу «сидящих на двух стульях». Но теперь, после того как мне стало известно это..., ужасающее..., непотребное... Разумеется, возврат был невозможен. Раз и навсегда, он сделал свой выбор, примкнув — туда, к ублюдочному миру людей нормы. Как говорится, оттуда уже не возвращаются. И после такóго — реабилитация невозможна. Тем более, что он, вроде бы, и не просил о ней. Ни разу. Словно его всё вполне устраивало.

- — Но я-то знаю, что это не так... До сих пор.

Причём, что показательно: от него самого я не слышал на эту тему ни слова. Буквально говорю: ни слова! Ни разу. Никогда. И сам, тем более, ничего подобного не пытался разузнать. Пропускал мимо ушей. Не обращал внимания. Не собирал слухов. Не вступал в диалоги на подобные темы. Ничуть! Никогда! — ни единого раза я не вступал в беседы с доктором Попяном в подобном, так сказать, интимном ключе. И он, раз молчал, значит, понимал: о чём со мной можно говорить, а чём — не очень. Всё это случилось помимо моего... и его желания. Вы сами, да-да, вы сами собственноручно, действуя через своих представителей, ввалились ко мне домой и лишили меня священного права на незнание, запихнув мне в уши эту, с позволения сказать, пакость (ничуть не лучше Amadeusa). Ту самую, между прочим, которая и составляет обычную жизнь людей нормы (но — не инвалидную, разумеется). Ту самую (да-да, между прочим), о которой я вечно не желаю ничего знать и считаю пошлятиной их жизни, недостойной высокого на... звания Инвалида.[комм. 36] Впрочем, что уж тут о волосах горевать...

- — Когда и головы-то давно след простыл...

А началось всё с того, что тогдашняя моя временная жена, уже единожды упомянутая всуе,[комм. 37] ещё одна студентка по линии десятого «мнацакана земли русской», пожаловалась всуе, что Саша Попян в очередной раз утомил её до крайности беседами..., часовыми беседами про душу (и за неё) в любимом народом жанре «вологодских страданий». На гармошке, правда, не играл. Но зато много, подробно и аргументированно излагал «за жизнь». Основная тема бесед: наболевшие обстоятельные жалобы... на неё. — Услышав столь дряблый анекдот из жизни великих композиторов, признаться, я был слегка ошеломлён: Саша? Тебе? Жалуется? — ну и психолог хренов (в мечте), чёрт. Не понимать таких очевидных вещей: чтó есть дискомфорт..., какие он даёт внутренние возможности; чтó есть психическая энергия (в том числе, страдательная), зачем же её сливать попусту в плевательницу; и вообще, как можно себя вести подобным образом, если (когда) должно быть на свете элементарное понятие: личная гигиена. И вещи внутренне важные тоже должны быть, о которых — тс-тс, молчок!.. И стыдливость элементарная, наконец... Зачем же тáк, всуе, вслух, да ещё и с девицей, совсем не близкой. Или близкой, но не тебе, друг мой ситный... Но главное... Или нет, не главное: о чём же (или на что же) он жаловался, милый человек. — Ответ был подлинно ужасен. Подобен внезапно разверзшейся канализации..., пардон, я хотел сказать: дырке в земле.

|

- — Подлинно ужасен он и сегодня.

Заранее содрогаюсь произнести его вслух. Но вынужден... Да, вынужден, ибо — решение принято. Повязан. Обязан. И даже обезиан (ужасным способом три раза)... Саша Попов, молодое дарование & надежда русской музыки, талантливый клановый комозитор..., он жаловался моей жене, что... его... (страшно произнесть) — не любят. Точнее говоря, в единственном числе: не любит. Некая женщина..., одна и вполне конкретная, вокруг которой он ходит уже год, два, три (список открыт до бес...конечности). — Прости, Саша. Тридцать раз прости. Но у меня в жизни, признаться, было не много потрясений подобного уровня. Наподобие откровения (религиозного, разумеется). Или явления священного призрака истины (в голом виде). Словно бездна (недоумения) разверзлась под ногами (а затем над ними).[64] — Для меня, всю жизнь..., и особенно, в те годы ни от чего более так не страдавшего, как именно от неё..., от тотальной нелюбви мира сего (но никогда не жаловавшегося вслух), было непостижимо, кáк (будучи в своём уме, да ещё психологом, да ещё человеком с достоинством) можно столь низко девальвировать собственные ценности...

Само собой, я отлично понимаю, что произнося это вслух, я совершаю поступок недостойный себя. Ибо действую как простой транслятор, исключительно по принципу транзитивности. Он совершил такой поступок..., длиною во всю жизнь. А я — сегодня — не имея возможности сказать ему об этом прямо, говорю здесь. Сам с собой. Потому что больше никого здесь нет. И не будет...

- — Только я с Попян. И всё сугубо между нами.

Пожалуй, я (пока) сокращу всё конкретное, что можно было бы сказать об этой истории (персоны, обстоятельства места действия и времени, а также прочая человеческая шелуха). И не стану открыто говорить бóльшую часть того, что выложил в тот раз, — в письме Борису. Неотправленном письме (классика жанра). Оставлю только главное, что навсегда осталось внизу... в осадке. А затем частично всплыло — в качестве пены. Волосатые руки. И такая же грудь. Неужели это может быть не только декорацией? — и в самом деле, это было похоже на генетическую память. Или зов предков. До такой степени потерять достоинство... Превратившись в объект...

- — Нет, это решительно не укладывалось в голове.